“做任何事情都需要雷锋精神”

2020-01-08王握文胡震孟春石

王握文 胡震 孟春石

人物小传

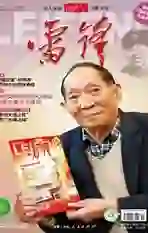

袁隆平,汉族,无党派人士,1930年9月生,江西德安人,1953年毕业于西南农学院,中国工程院院士,国家杂交水稻工程技术研究中心主任,被誉为“杂交水稻之父”,曾荣获国家发明特等奖、国家最高科学技术奖、国家科学技术进步奖特等奖、国家科学技术进步奖创新团队奖、联合国教科文组织科学奖、以色列沃尔夫奖、美国世界粮食奖等国内国际大奖20余项,以及“改革先锋”“共和国勋章”“最美奋斗者”等荣誉称号。

初冬时节,古城长沙,暖阳高照。坐落在东郊的国家杂交水稻工程技术研究中心,静谧中透出几分神秘感。这就是袁隆平院士的办公地。

这天上午9时,记者慕名走进院内一栋小楼3层的会议室,立刻被墙上一张大幅照片所吸引:大片的稻田里,杂交水稻色彩金黄,稻穗饱满,好一派丰收景象,给人以强烈的视觉冲击力。

落座不久,袁老便迅疾地走了进来,和蔼地与记者打招呼。就如在电视里见到的那样:清瘦、黝黑,标准的小平头,十足的“农民”样。

“我现在可算‘90后了。搞了一辈子杂交水稻,一辈子也离不开稻田。”已年过90的袁老,身板硬朗,精神矍铄。

“您是干一行、爱一行、钻一行,将雷锋精神用到了杂交水稻研究中。”

听记者这么一说,袁老乐了。“是呀!做任何事情都要有雷锋精神。”

采访一开始,我们的话题便自然地聚焦到了雷锋精神上,袁老兴致颇高,侃侃而谈,朴实而深刻的话语,总能给人以深深的启迪与思考。

“雷锋是人人都要学习的好榜样”

新中国成立70周年前夕,在中宣部等部门组织评选的“最美奋斗者”名单中,雷锋和袁隆平的名字赫然在列。

“您和雷锋都评被为‘最美奋斗者,你们的事迹都很好地诠释了‘幸福源自奋斗、成功在于奉献、平凡造就伟大的价值理念,有许多共同之处呢。”

袁老接过话茬说:“我和雷锋是同时代的人,都出生在旧中国,经历过国家贫穷落后、人民受苦挨饿的日子。新中国成立后,我们那一代人都翻身了,就想怎样为国家做事,报效国家,为人民服务。”

袁隆平1930年出生于北平。在旧中国战乱年代,他从小便与父母、兄弟颠沛流离,辗转于北平、江西、湖南、重庆等地,新中国成立后才得以顺利完成大学学业。

1953年,袁隆平从西南农学院毕业后,被分配到湖南安江农校工作。1956年,党中央号召向科学进军,国家制定了1956-1967年的十二年科学技术发展远景规划,袁隆平深受鼓舞,意识到这是一个搞科研的好机遇。于是,他组织一个科研小组开展种植试验,希望能研究一种高产作物,解决中国人不挨饿的问题。当时苏联生物学家米丘林、李森科的“无性杂交”学说在中国流行,袁隆平就尝试无性嫁接试验,最后却以失败告终。

20世纪60年代初,出现了饥荒,袁隆平对研究高产作物有了更强的紧迫感。他以遗传学理论为依据,开始了遗传学育种研究。一次,袁隆平和助手在茫茫稻田中发现一株苗杆高、穗粒多的稻株“鹤立鸡群”。他细心观察、精心呵护,经过试验分析后发现,这是一株“天然杂交稻”。这一发现触发了袁隆平的灵感:水稻的杂种优势,也许是提高水稻产量的一个重要途径。从此,袁隆平潜心投入杂交水稻研究。“作为新中国培育出来的第一代学农大学生,我下定决心要解决粮食增产问题,不让老百姓挨饿。”袁老说。为此,他持续奋斗了半个多世纪。

“开始搞杂交水稻研究很难,经历了无数次失败。但为了解决我国的‘吃饭问题,不论遇到什么困难,都坚持下来了,这就是像雷锋那样干一行、爱一行、钻一行吧,雷锋精神对我还是影响很大的。”袁老说,1963年,毛主席号召向雷锋同志学习,搞杂交水稻研究亦不例外,比如,研究遇到难题,就发挥钉子的钻劲和挤劲,战胜前进道路上的困难。

记者感叹:“您一辈子从事杂交水稻研究工作,一辈子都在学习践行雷锋精神。”

“雷锋是为人民服务的好战士,他把为人民服务这个崇高的宗旨,变成具体的实际行动,是值得我们人人学习的好榜样。”袁老说。

“年轻人更要向雷锋学习”

“我喜欢别人问我How young are you(你青春几何),不喜欢别人问我How old are you(您多大年纪)。现在我到国外,朋友都是问How young are you。”

袁老的英语基础很好,在国际交流或是在国际会议上演讲都讲英语,不用翻译。“我觉得我的英文是‘broken English,叫做‘破碎的英语。”

与袁老交谈,时刻能感觉到他身上的激情与活力,思维敏捷,充满着向上的正能量。

“我看了新中国成立70周年国庆阅兵,令我热血沸腾。”袁老说,解放军队列整齐、步伐一致,还有那么先进的武器装备亮相,好威武啊!令人振奋。

记者提到,在国庆群众游行的湖南彩车上,还展示了袁老和团队亲手培育的超级杂交稻装扮,十分醒目,而袁老却没有提及,又与记者谈到了在武汉举行的世界军人运动会。“我们获得好多金牌,陆海空都有,我们的军隊了不起。”

袁老接着说,雷锋是大家学习的榜样,特别是年轻人,更要学习雷锋精神,踏踏实实工作,为人民服务。

“我培养了20多名研究生,第一条要求就是下田,你不下田我就不培养。包括young lady,young girl(年轻的女孩),不管多么漂亮,都要下田。”袁老说,道理很简单,做学问、干工作就是要像雷锋那样,踏踏实实。

据袁老身边工作人员介绍,袁院士经常对青年科技工作人员说,书本知识很重要,但要理论联系实践,书本里、电脑上是种不出水稻的。鼓励大家要把论文写在大地上。

记者说:“您和雷锋还有一个共同点,就是既热爱本职工作,又爱好文艺。雷锋有一张拉手风琴的照片,您也喜欢拉小提琴,听说还写诗,用现在的话说属于文艺青年。”

袁老一听笑了:“是呀,雷锋喜欢做好事,也有自己的爱好。我过去喜欢拉小提琴,年轻时喜欢游泳,还拿过武汉市的第一名呢。”

袁老说,年轻人首先要把身体搞好。没有好的身体,再好的学问和技术怎么为人民服务?其次,就是要有理想。看你努力的方向对不对,方向搞错了,你再努力也“白搭”。

“听说您很受年轻人喜欢,有什么成功经验与年轻人分享?”

“成功就8个字:知识、汗水、灵感、机遇。”袁老脱口而出。他接着解释:知识是基础,汗水就是奋斗,灵感是思想要活,当你做研究或干其他事情山穷水尽时,灵感一来,就豁然开朗了。机遇就好理解了,机遇偏爱有心人。

袁老十分关爱年轻一代成长。2018年11月22日,他在接受未来科学大奖组委会颁奖时,特别表达了对年轻人的期望:“我希望青年科学家不要过分计较个人得失,而是要把国家和人民的利益作为自己的奋斗目标,不断努力。”

袁老这段话,与他今天提出“年轻人更要向雷锋学习”,可谓一脉相承,就是要树立正确的人生追求,努力为人民服务。

“我不能躺在功劳簿上,要继续前进”

2019年9月29日,在国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式上,习主席为袁隆平颁授“共和国勋章”。电视直播画面上,习主席与袁隆平进行了简短交流。

仪式结束后,许多人好奇地问袁老:“习主席跟您说了什么?”

“我向习主席报告,超级稻正在向亩产1200公斤冲刺。”袁老坦言:被颁授“共和国勋章”很激动,但要把这个荣誉当鞭策。“我不能躺在功劳簿上睡大觉,还要继续前进,攀登高峰。”

2019年10月21日至22日,袁老团队研发的第三代杂交水稻,在湖南省衡南县云集镇清竹村首次公开测产,亩产为1046.3公斤。此前,在云南个旧、河北邯郸和四川德昌等地,采用袁老亲自指导选育的第5期超级杂交稻“超优千号”开展超高产攻关示范,云南个旧近两年百亩示范平均亩产超过1134公斤,特别是2018年百亩示范平均亩产达到1152.3公斤,创大面积水稻种植单产世界最高纪录。

袁老继续说,我国有14亿人口,人均耕地比较少,搞超级杂交稻就是努力提高单位面积产量。现在我们正在研究耐盐碱水稻(俗称海水稻),把盐碱地利用起来。”

袁老算了一笔账:我国有十几亿亩盐碱地,其中能种水稻的有一亿多亩,如果通过10年左右的努力实现亩产300公斤,每年就能增加300亿公斤粮食,相当于现在湖南省的粮食总产量,可以多养活1亿人口。

他向记者透露,发展耐盐碱水稻,国家很支持,现在立项了,叫做耐盐碱水稻创新技术中心。研究团队目前已在广东、江苏、山东、辽宁、黑龍江、内蒙古、新疆、湖南等全国多地开展合作。

2019年国庆前夕,从内蒙古乌兰浩特兴安盟、吉林大安市等传来消息,耐盐碱水稻现场测产分别达到每亩508.8公斤、614.7公斤,折合实际亩产为522.5公斤,大大超过了每亩300公斤的“及格线”。

现在,90岁的袁老仍保持着每天都要到试验田去看一看的习惯。他告诉记者:“晚上睡觉前,都会想想我的超级稻长得怎么样了,有没有病虫害,天气有没有干旱。”

几十年初心不改,研究杂交水稻,袁老真正是达到了忘我的境界。

“我有两个梦想”

听袁老身边工作人员说,只要谈起杂交水稻,袁老兴致都很高,几乎每次接受采访都会谈到他的两个梦想。

果不其然,记者与袁老交谈中,他又说起了这个话题:“我一直有两个梦想:就是‘禾下乘凉梦和‘杂交水稻覆盖全球梦。”

袁老的“禾下乘凉梦”,记者早几年在他作报告时聆听过,是一个真实的梦境:有天夜里,袁老做梦时,梦见试验田里的超级杂交水稻,长得比高粱还高,穗子有扫帚那么长,谷粒有花生米那么大,他和助手坐在稻穗下乘凉。

这个“禾下乘凉梦”虽是梦境,但袁老和团队经过半个多世纪的拼搏奋斗,杂交水稻产量不断迈上新台阶,超级杂交稻的高产、更高产、超高产也逐渐成为现实。

“杂交水稻覆盖全球梦”,是袁老和团队希望中国的杂交稻在世界范围内发展,造福人类,为建设人类命运共同体作出贡献。

“你想啊,全世界有1亿6千万公顷的稻田,如果其中一半种上了杂交稻,每公顷增产2吨,每年增产的粮食可以多养活5亿人口。”袁老说,发展杂交稻可以解决全世界特别是发展中国家粮食不足问题。

早在1985年,袁老为推广杂交水稻,著有《杂交水稻简明教程》一书,后经联合国粮农组织出版《杂交水稻生产的技术》,发行到40多个国家,成为世界杂交水稻研究和生产科普读物。目前,包括美国在内的全球40多个国家和地区推广应用杂交水稻,种植面积已达700万公顷。

“现在非洲也有不少国家开始种植杂交水稻,有几个国家的总统到我们中心来,如几内亚比绍、利比里亚、莫桑比克等国的领导来实地察看后,感到很惊讶,产量这么高!当即就要求我们帮助他们发展杂交稻。现在比较成功的是马达加斯加,2019年他们已种植30万亩,为此总统还接见过我。”袁老自豪地说。

莫道桑榆晚,为霞尚满天。如今,已是“鲐背之年”(90岁)的袁老,依然奔跑在追梦路上。“我要为‘两个梦想继续奋斗,继续为人民服务。”袁老随口说出的这句话,道出了一位农业科学家的初心和追求,也彰显了中国科学家的境界与胸怀。