中埃音乐文化交流的使者

2020-01-05崔健

崔健

2020年6月21日,为庆祝中埃建交64周年,在埃及文化部和辽宁省委宣传部的支持下,辽宁歌剧院与开罗交响乐团、开罗歌剧院的艺术家们,通过5G共同演奏了一台“云交响音乐会”,这场音乐会得到了热烈的反响,也为疫情下的国际文化交流开拓了全新的视野。促成这次音乐会的正是驻埃及使馆文化参赞、开罗中国文化中心主任、辽宁籍的文化使者石岳文先生。近日,笔者通过电话采访了正在埃及工作的石岳文先生,通过了解,深刻地体会到了一个外交家的艺术追求与文化共识,同时也通过近年来他对中埃文化交流以及推动中国音乐对外输出等方面做出的努力与贡献。通过文化互融、互鉴提高两国之间的文化交流,增进国际间的协同发展。

笔者:请问您什么时候开始接触音乐?

石岳文:我的家鄉在辽宁法库,生在辽河岸边,很小的时候就受到舅舅的影响,耳濡目染下喜欢唱歌、喜欢音乐,因此舅舅对我的影响比较大。当时听到最多的就是革命歌曲,我本身很喜欢唱歌,而且还喜欢拉二胡。我记得在沈阳读高中的时候,有一次回到家乡参加地方歌咏比赛选拔,我唱的歌曲《小村之恋》获得了三等奖。所以说,小时候的音乐熏陶对我本身的艺术文化修养以及后来从事文艺工作奠定了基础。

笔者:您对于交响乐、室内乐或者民族音乐有怎么样认识?

石岳文:小的时候很喜欢流行音乐,经过这么多年对艺术的理解与认识,我对交响乐以及民族音乐有了更多的研究。因为我本身工作的原因,多年来我作为组织和策划人,组织了多场跨国的音乐演出,这些演出给我留下了深刻的印象。我觉得音乐能给人一种舒缓情绪、提振士气、激发人们昂扬向上对生活的乐趣,音乐是这样一种艺术形式。

笔者:在国际视野以及全球一体化的时代,音乐作为跨越语言的艺术形式,能给我们带来怎样的价值观与世界观?

石岳文:音乐它是无国界的,尽管音乐家有自己的祖国,但是好的音乐是人类共享的一种文化精神、文化产品,它会让我们树立正确的人生观和世界观,以及对人的价值观有很好的塑造功能。尤其我们现在全球一体化,倡导人类命运共同体的时代,好的音乐作品确实可以团结人,让人们忘却不和谐的因素,激发对生活和对和平的向往,并为之奋斗的热情。

笔者:您写过很多歌曲,是什么触动您走上艺术创作之路的?

石岳文:我写了一些歌曲,实际上我最早写歌曲是20多年前,是一首关于埃及的歌曲。开始的时候我觉得写歌词是在文章和散文之外的一种升华的艺术形式。因为人们对许多事情,特别是难以忘怀的事情,有一些对文章而言难以表达的,但是用一首歌词就能把你想说的,把不便用诗歌或者散文形式表达出来的东西,能够在很短的几行字里面表达清楚,同时歌词这种艺术形式也便于人们记忆、便于传唱、便于抒发感情,而且有共性,是人们喜闻乐见的一种艺术形式。因为我本人是写散文和纪实文学的作家,但是写这些东西很耗费精力,近年来我在歌词创作领域感触颇深,也在逐渐的转向歌词写作领域。

笔者:在两国音乐文化交流互动方面,您觉得什么样的方式更适合?

石岳文:在中埃两国音乐文化交流互动方面我觉得最好的方式就是进行互访,比如说我们邀请埃及的音乐团队到中国或者到辽宁进行访问演出。前年,我就邀请了埃及歌剧院的一位艺术家到成都进行专场演出,非常成功。去年国庆期间,我也邀请了辽宁歌剧院交响乐团一行到埃及演出,这也很受当地群众欢迎。埃及是一个文明古国,文化大国,对音乐艺术非常推崇,在古代法老时期音乐就很辉煌,埃及本身就保留这样的传统,我们互相交流性的演出,并进行联合演出会更好。

笔者:在一带一路的文化背景下,中国民族文化的对外交流与传播,对于彰显文化自信,促进国际交流起到了重要的作用,您觉得怎样才能更好地传播中国声音,讲好中国故事?

石岳文:音乐作为世界的语言,大家都耳熟能详,也是我们传播中国好声音,讲述中国故事的载体,比如去年,辽宁交响乐团到埃及演奏的《黄河》《我和祖国》引起了当地华人华侨的共鸣,这也是传播中国好声音的载体,世界人民都很喜欢这样悠扬的曲子。

笔者:我看到辽宁歌剧院与埃及的云上音乐会,这种形式虽然是特定情况下的文化交流,但是也为创新形式的发展提供了更多的可能性,您认为这种音乐文化交流在以后的国际合作中会经常出现吗?

石岳文:关于辽宁歌剧院和埃及歌剧团是在我积极的策划与推动下完成了隔空演唱的音乐会,非常成功。这种艺术交流有一定的发展空间,但是最好的形式还是应该面对面的交流,这样和观众的互动会更好。但是从另一方面讲,这种“云”上音乐会又能给更多的观众一个欣赏的机会,我们统计了一下6月20日这场通过5G连线的音乐会,全世界各地的点击量超过200万,这个数字也说明了其受欢迎的程度。国内十几家大的媒体都在直播,埃及也有三四家直播,点击量之高,说明疫情下的艺术交流形式还是有发展空间的。

笔者:您对未来中国音乐文化国际化交流有什么样的想法与预期?

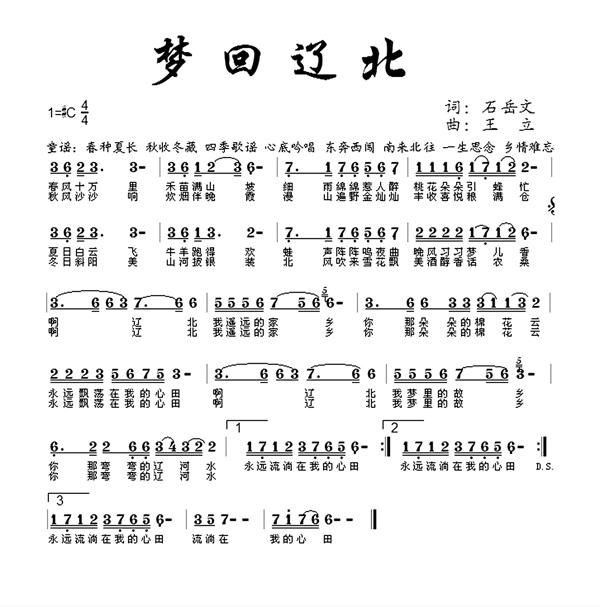

石岳文:坦率地讲,中国音乐创作人才不断地涌现,同时也创作出了大量的艺术作品,但是经典的作品、让老百姓喜欢的作品应该更深层次不断地发掘。比如一些经典的流行歌曲,这些歌曲都是植根于人民群众的真实生活,在此基础上的艺术加工,就很容易被人们接受,歌词优美、曲调流畅就容易被传唱。我前一阵写了一首辽北的歌曲,就是一个真实的记忆与描述,也反映出远离家乡的人对家乡的想念,并不是为了写而写,而是一种自然的流露,这样更能打动人,吸引人。这是我对音乐的理解,我也希望我们的时代有更多的经典的音乐出现。总之,中国的音乐发展需要有一批音乐人沉下心来,深入生活,不要为了写而写,而是应该在质量上,在音乐的本源上下功夫,这样才能出现好的作品,我们现在确实缺少些像前些年经典的作品,需要音乐人共同努力。

通过对石岳文先生的采访,更多地感受到了一个外交家的音乐情怀与文化底蕴。音乐是世界沟通的桥梁,是一种跨越语言、跨越情感的文化符号,只有展现本民族的文化精神,才能让世界更加了解我们,用音乐讲述中国故事,用音乐发出中国声音。

石岳文,辽宁法库人,回族,阿拉伯文学硕士,1990年大学毕业后考入国家文化和旅游部工作至今,现任中国驻埃及大使馆公使衔文化参赞兼开罗中国文化中心主任,中国作家协会会员,环球时报、中国文化报特约记者。自本科毕业起一直从事中国与阿拉伯国家文化交流,阿拉伯语翻译和阿拉伯国家国情研究工作,曾任中国援助苏丹杂技教练组翻译,后常驻中国驻埃及、叙利亚、约旦、伊拉克、摩洛哥、科威特和阿尔及利亚等国大使馆多年,任秘书、文化专员、参赞等职,现任闽南理工学院客座教授,世界中餐业联合会理事。著有《战云笼罩巴格达》《科威特》《100个世界景点背后的故事》《往里看往外看》《记忆的丝带》等书籍,歌曲《携手并肩》《中埃手挽手》《午后》《乌兰巴托 我北方的朋友》等词作者。