日本文论译介与中国文论言说方式的现代转型

2020-01-03刘先飞

刘先飞

摘要:20世纪第二个十年,支持新文化运动的报刊是日本文论译介的主要传播渠道,早稻田大学出身的作者是译介的主要对象。《新文学概论》和《苦闷的象征》是这一时期影响最大的译介,前者在一定程度上统一了中国“文学概论”议题的设置,后者为文学批评带来新的方法论。在外来资源本土化过程中,传统文论资源逐步转变为学术研究的对象。

关键词:文论转型 言说方式 译介《新文学概论》《苦闷的象征》

中国文论的现代转型始自晚清时期,随着知识分子海外经验的增长,以及现代学制的建立,新的观念及范畴开始陆续被引入。新文化运动兴起之后,欧美和日本文论[2] 被大量介绍到中国,对这一转型起到了重要的推动作用,其中日本文论译介对中国现代文论话语的建构带来了不可忽视的影响,这一事实从20世纪40年代起已经有人指出。日本文论引进的高峰期是在20世纪第二个十年至30年代中期,其中第二个十年和30年代前后所引进的日本作者有着明显差异,中方的期待视野,以及所译文论的影响也有所不同,本文以前一阶段为讨论对象[3]。对于此阶段的译介,现有研究有着较为完整的统计与梳理,主要从概念术语、范式、现代想象等角度讨论其影响和接受[4]。

文论话语是一个包括文学观、范畴与言说方式在内的完整体系,在现有研究中,相对于前两者而言,对后者的探讨尚不多见。本文尝试从议题设置和方法论入手讨论20世纪第二个十年前期日本文论译介对中国文论言说方式的影响,以影响最大的《新文学概论》和《苦闷的象征》为中心,详细比对译介出版前后的相关文本,勾画本土文论对译介对象的期待、模仿、融合,还原言说方式建构的复杂过程。阐释影响不能脱离具体的历史语境,中国并不是被动地接受日本文论译介,而是在自己特有的期待视野中有所选择地进行翻译和介绍,从这个意义上来说,影响与其说是译介的结果,不如说是其原因。因此,在讨论影响之前,本文尝试先描述这一时期日本文论译介的概貌,以尽可能还原历史语境。

一、20世纪第二个十年前期日本文论译介的传播渠道和选择倾向

新文化运动是中国文论现代转型的一个重要推动力。新文艺既需要新的作品,也需要新的文论话语,邓演存的话透露出这种需求的急迫性:“我们想将关于文学原理的书籍介绍给大家已经很久了,我们觉得无论是批评创作,或谈整理中国文学,如非对于文学的根本原则懂得明白,决不能成功,所以目前最急的任务,是介绍文学的原理,介绍世界作品及其他文学常识尚在其次。”[5] 1921年,文学研究会一经成立,其会刊《文学旬刊》[6] 以及其掌舵下的《小说月报》便将文论译介摆到了重要位置。郑振铎曾经在《小说月报》上发表《关于文学原理的重要书籍介绍》一文,详细罗列出涉及文论各领域的50本英语原版书籍,显见《小说月报》与《文学旬刊》对外国文论的译介是在一个明确的框架下进行的。从实际发表的情况来看,日本文论译介是这个框架中的一个重要组成部分。[7] 在这一报一刊外围延伸的,是新文化运动的几大副刊。《新文学概论》的两个版本几乎同时在《文学旬刊》和《民国日报·觉悟》连载,《苦闷的象征》的4个版本也分別发表在《文学旬刊》《时事新报·学灯》《晨报副镌》《民国时报·觉悟》上。商务印书馆旗下的各杂志也是一个较为集中的译介渠道。《文艺思潮论》除了刊登在《文学旬刊》之外,还节译在《东方杂志》上,译者同为樊仲云,此书的汪馥泉版又连载于《学生杂志》。此外,有留日学生背景的《艺术评论》《戏剧》《民铎》等杂志也零星发表了日本文论译介文章。从传播渠道来看,日本文论译介全面地出现在新文学运动相关报刊上,由此也可以看出新文化运动与留日学生的紧密关系。反观《学衡》杂志对当时的欧美文论多有译介,但就从未登载过日本文论。文学研究会的译介涉及文论的各个方面,有单篇文章也有专著的连载,各大副刊则以几本专著的连载为主。

纵观20世纪第二个十年的日本文论译介,从内容结构来看,是体系性、框架性的。而从内容的比例而言,介绍欧洲文艺思潮的文章占据了显著位置。事实上,可查到的中国最早的日本文论译介就是1915年杨启瑞译相马御风《近代欧洲文艺思潮》,在文学研究会发起外国文论译介高峰之前,朱希祖翻译了厨川白村《文艺的进化》,内容也是简述欧洲文艺思潮的发展史。这一选择并非偶然,当时的日本对于文艺思潮已经形成了一个叙事模式,将“古典主义-现实主义-浪漫主义-自然主义-新浪漫主义”叙述为一个正反合的进化过程。新文化运动的推动者们本就希望以文学为改造国民的手段,文学的进化链条在他们看来与国民的进化息息相关。谢六逸曾以毋庸置疑的语气表述过这一因果关系:“要改造人类生活与思想,首先要改造文学。改造中国的文学,若不研究西洋文学的进化是怎样,恐难成功。我劝有心改革文学的人,都研究去!”[8] 因此,了解文艺思潮,然后赶上最先进的文艺思潮,是译介者们迫切的愿望:“吾国文艺若求进化,必先经过自然派的写实主义,注重科学的制作方法,方可超越新浪漫派的境界。”[9]

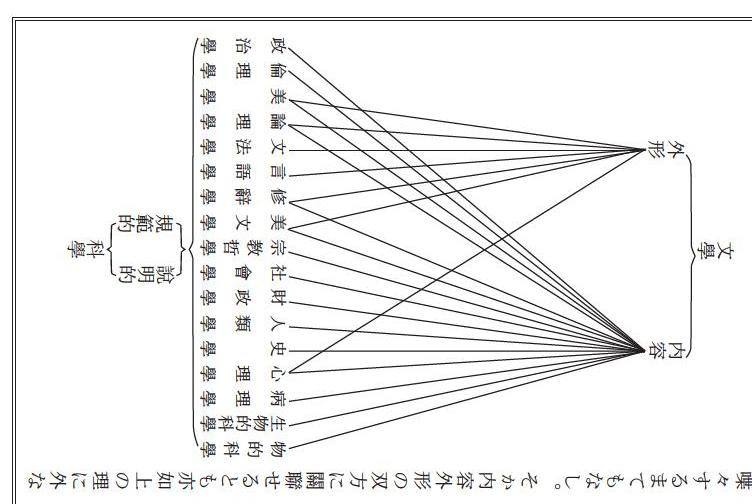

从译介的对象来看,作者的结构也有明显的偏重。20世纪第二个十年前期《小说月报》和《文学旬刊》上出现的15个日本文论作者中,11人毕业于早稻田大学外语专业,3人毕业于东京大学英语专业,另有1人出自同志社大学。早稻田大学是20世纪初期日本研究欧洲文学的重镇,日本的第一篇现代文论《小说神髓》即出自该大学英语系教师坪内逍遥,他所创立的杂志《早稻田文学》注重介绍欧洲文学的新动向,同时也是日本自然主义作家和文论家的大本营,“早稻田派”的影响力在20世纪初期达到顶峰,20世纪第二个十年前期仍然保持不坠。在被译介的这11个作者中,岛村抱月、相马御风、中村星湖、本间久雄都曾担任《早稻田文学》的主编,其余7人也都曾在这本杂志上发表过文章。《小说月报》所刊载的《波兰文学的特性》《文艺上的自然主义》等文均出自《早稻田文学》,显然该刊是文学研究会了解欧洲文学的管道之一。但实际上,这一时期的日本文论界并不是“早稻田派”一家独大。以1920年为例,《读卖新闻》《时事新报》《国民新闻》《东京日日新闻》等日本各主要报刊上发表的文艺批评文章中,除“早稻田派”作者之外,安倍能成、太田善男等东京大学外语专业出身的文论作者也占了不小的比例,此外,江口涣、岩野泡鸣等作家也非常活跃,实际上,日本大正时期文学批评的一个显著特点就是作家兼做文艺评论家。但在这种三分天下的格局中,文学研究会却一边倒地选用了“早稻田派”的作者,选择的倾向性是十分明显的。为何如此?这与内容上的选择偏重是相关的。中国文论译介者在同时期的日本文论中所寻求的是后者对欧洲文学进化过程与现状的介绍,而对其本身缺乏兴趣。“早稻田派”在欧洲文学研究上的权威地位是它成为文学研究会主要选择的原因,它能够提供西方文艺思潮的最新动向。

在这样的选择倾向下,作为《早稻田文学》主编的本间久雄,和《文艺思潮论》作者的厨川白村被译介者瞩目是自然而然的,在同类著作中,他们是最新出的作者。从单个作者被译介的频次来看,这二人高居榜首,其作品中又以《苦闷的象征》和《新文学概论》最受瞩目,版本诸多。这两本书在各报刊连载之后均结集为单行本出版,它们的影响力远远超过了同时期的其他日本文论译介。那么,出现在现代文论发生时期的这两本重要译介在言说方式上留下了怎样的影响?

二、《新文学概论》与中国文论议题设置的转变

1925年出版的《新文学概论》处在一个承前启后的时间点上,在此之前,中国已经开始陆续出现整体性的文学论。1922年,吴宓在《学衡》发表《诗学总论》;1924年,杨鸿烈在《文学旬刊》连载《中国诗学大纲》,同年刘永济出版《文学论》,次年马宗霍和潘梓年分别出版《文学概论》。这几部著作的作者分属学衡派、选学派、新文化运动等不同阵营,但他们仍然呈现出一些相同的特点。从谱系上而言,他们都深受欧美著作影响。Arnold、Dequincey、Moulton、Gayley、Scott、Pater、Newman、Hudson、Brooke、Posnett、Saint-Beuve等英、法、美文论作者的名字不断在书中出现,其中Arnold、Dequincey、Moulton重复频率较高。在议题设置上,所有著作都从本体论开篇,讨论文学的(诗的)定义、起源、本质、功能、元素、分类。在论述方式上,他们都采用了逻辑归纳的方式。质言之,中国的作者们已经直接受到欧美文学论的影响,他们已经默认,文学论应当具有整体性、普遍性、逻辑性,而不能像传统的“诗话”“词话”一样碎片化、比喻式、直觉性。与此同时,他们又大量摘引古代典籍中的相关内容,尝试将传统文论资源整合到一个现代文学论的框架中。杨鸿烈的话可以说是这种共识的代表:“我这本书是把中国各时代所有诗论的文章,用严密的科学方法归纳起来,并援引欧美诗学家研究所得的一般诗学原理来解决中国诗里的许多困难问题,如诗的起源的时代,分类和功用等项。”[10]

但在杂文学观仍然盛行、纯文学观刚刚开始形成的这一阶段,上述著作中的文学观处在一个杂糅的、不稳定的状态,这明确反映在他们的议题设置中。马氏《文学概论》中第二章“文学与文字”整章讨论文字演变史及汉语语法,这是语言学范畴的问题;第三章“文学与思量”讲文章的“构思”“命意”,这又属于修辞学范畴。同样的,《文学论》中第三章“文学的工具”也用了9节之中的4节来谈论我国文字的特点及演变。在这两本著作中,传统学术体系(如训诂)和文章观念(如义法)与现代文学知识/学术体系交错在一起,显示出新旧过渡的复杂样态。

以上观之,1925年左右,中国本土的文学论在西方文论的刺激下已经开始了现代转型,但观念和形式上仍然新旧杂陈(《诗学总论》《文学论》、马氏《文学概论》为文言写成)。在白话文逐步普及、小说戏剧移动到文学活动中心的背景下,由文学研究会翻译的任何持新文学观的文学论著作都必定是填补空白、留下影响的,《新文学概论》就出现在这样的一个历史转折点。

《新文学概论》原著于1917年在日本出版,距坪内逍遥发表第一篇日本现代文论《小说神髓》(1885年)已有30余年,日本理论界对欧美文论已经有了深入的理解和研究,这在此书中得到了充分体现。本间在书中不仅全景式地介绍了欧美的文学理论,而且涉及大量欧美近代文学作品,对于新文学研究者来说是个很好的入门途径。而且他在介绍欧美新理论的时候也并不止于罗列,而是对各家的长短有果断的评判,这种经过良好消化的知识正是当时中国急需的。章锡琛在译序中所说此书的长处在于“引证的赅博,条理的整齐,裁断的严谨,使读者容易明白了解”[11],的确说出了事实。作为文论领域中最早译介的外国著作之一,经由商务印书馆这一权威传播渠道,《新文学概论》产生广泛影响是必然的。

在国内的文学论已经具备了逻辑性、体系性言说方式的前提下,《新文学概论》最大的影响是在文学论的议题设置上,它规定了研究文学的基本框架。《新文学概论》的议题图式清晰明快,它可以分为文学的本体论(定义、特质、起源、要素)、文学的内部研究(形式、语言、风格)、文学的外部研究(国民性、时代、道德)三个部分,另附有后编“文学批评论”。此书出版后的10年内,中国本土的《文学概论》有一个出版的高峰期,整批著作在议题上受本间影响是明显的。在可查到的版本中,曹百川、赵景深、薛祥绥基本上完全复制了这一框架;胡行之在此基础上增设了文艺思潮史和诗文小说等各体裁分论;姜亮夫、沈天葆、孙俍工也采取了其中的部分框架。只有许钦文和马仲舒完全另起炉灶,搭建了一个新框架。可以说,《新文学概论》的议题设置构成了一个隐性的前提,后来10余年的作者们必须决定与它的关系。

面对这样一个新的议题体系,赵景深和孙俍工等新文学的拥护者采取了完全移植的方式,在本间的框架下引用西方现代文学理论和文学现象,间或引用中国古典文学作品为例证。但在曹百川、姜亮夫、沈天葆、薛祥绥等作者心目中,本國文学发祥既早,且成就璀璨,在文学理论上与西方完全可以并驾齐驱。薛祥绥的话,可以为这个心理做注脚:“盖真理所在,中西学者,可不约而同也”[12],他们对传统文论资源有着深厚的留恋。如果说在晚清时期,中国精英们试图以本土的议题体系来同化外来文论资源的话,那么这一时期,心存留恋的作者们所努力的是以外来的议题体系来融化传统文论资源。于是他们采取嵌套的方式,在现代框架下寻找相对应的传统资源并且嵌套进去,形成兼收并蓄的局面。例如,在讲述文学定义时,曹百川就从孔子对“文学”的定义讲起,继之以昭明太子,再引用至阮元、黄宗羲、曾国藩等人的定义,同时也引用Arnold、Newman、Brooke、Posnet等人的言论。应当说,这种方式有其合理之处,例如,“诗言志”“文以载道”等文学本体论就此被“发现”,成为中国文学理论的重要议题。但它仍然带来问题。作者们在现代问题标准下所摘出的传统文论常常是孤立的、脱离原来语境的,而且容易出现强行对应的情况。如薛祥绥《文学概论》中论述到文学元素之中的“想象”,就引用连篇如下:

想象为文学之要素也。陆机曰“意司契而为匠”。又曰“会意也尚巧”。刘勰曰“意翻空而易奇”,又曰“莩甲新意”。杜牧曰“凡为文以意为主,以气为辅(中略)”。孙樵曰“意必深,然后为工”。此皆名意之说,亦即想象之谓也。盖吾国文士不言想象而言命意。[13]

传统文论中“意”是一个模糊又广泛的范畴,其中可能包括“想象”的元素,但二者显然不能画上等号。这是在嵌套过程中发生的典型削足适履的例子。

另一个代表性的例子是姜亮夫1930年版《文学概论讲述》,其中第三章为“文学形式”,这是本间框架中的内容,但是姜亮夫扩展了这个部分的容量,第二节“形式源变”从“文体名目的成立”起讲到“文体名目称之源变”;第三节“形式分类”中将各种传统文体按“文体”“学术史”“文学史”“体性”等标准逐一划分,详细考据“中国文体选家流变”。这与其说是在“阐述关于文学形式的理论”,不如说是在“考据文学形式的起源和变迁”。“考辨源流”是传统文论中的一个重要议题,不止姜亮夫对此难以割舍,沈天葆、薛祥绥也在“文学的分类”议题下多有阐述。但“源流考辨”回答的并不是文学的问题而是学术的问题,它作为文学理论的议题是无效的。

真正的兼容,一种可能性在于以外来议题为标尺找到真正对应的传统资源,正如曹百川他们所努力的那样。更重要的,则是以传统文论资源提出现代意义上的问题。提出议题,才能真正在话语体系中掌握权力,中国文论的传统才能真正保持连续性。这一阶段《文学概论》的中国作者们显然还没有这个余裕。

三、《苦闷的象征》与新的文学批评方法论

言说方式的转型还有一个重要维度是方法论。姜亮夫曾展望云:“此后要建设真的文学理论,与其说是文学家或者感情的哲学家的事,毋宁说是语言学家、考古学家、社会学家,或者更是自然科学家的事,更为彻底一点。”[14] 文学与哲学当然不可能真正从文学理论中消失,但姜亮夫的展望也暗示出一个事实,即其他学科的方法论已经逐步进入文论领域。

当“文学”从一个总属概念缩小为人文科学体系中的一门学科,它与其他学科就成为同级的关系。在日本东京大学英文系教授太田善男1906年所著《文学概论》中,这一关系以图形呈现[15]:

在这个图里,文学被分为内容(思想)与外形(形式)两部分,每部分又分别与各人文学科交叉。太田善男的《文学概论》对中国文学史书写的影响已经多为论者所指出,他对中国早期文学论的影响也体现在朱希祖的《文学论》中。朱希祖在这篇文章中除了引用太田的“纯文学”概念之外,也引用了后者的这张图,用以说明对于文学创作及评论而言,其他学科的重要性。他指出文学“必有种种极深之科学哲学以为基础”,现代学科知识体系是“今世文学家之律令”,如果不掌握它们,则“评论创作,未见其有济也”。[16] 作为北京大学的教授,朱希祖的文章又再影响了同一时期的各种“文学研究”著作,施畸所著《文学的研究》,戴谓清、吕云彪所著《新文学研究法》都画出了类似的图式,《新文学研究法》还专门用了9章的篇幅来一一阐述“文学和心理学”“文学和伦理学”等关系。这样的认知图式为心理学作为一种方法论进入文学批评领域做好了铺垫。1922年,《文学旬刊》已经连载樊仲云译松村武雄的《精神分析学与文艺》,介绍了弗洛伊德的性压抑说,以此解释莫里哀及托尔斯泰的作品。1924年,潘光旦也撰写《冯小青考》一文,介绍弗洛伊德的精神分析法,以冯小青为个案分析了自恋情结的特征及其在小青诗文中的体现。1925年,《苦闷的象征》出版,这是心理学作为文学批评方法论确立的重大节点。

《苦闷的象征》作者厨川白村毕业于东京大学,在1920年前后的日本主要报刊的文艺评论栏目中并没有出现,可以说在本国是一个冷僻的文论家。但是从朱希祖译其《文学的进化》起,厨川白村一直是国内译介重视的对象,《近代文学十讲》《出象牙之塔》《文艺思潮论》等著作均被译介到中国。《苦闷的象征》在以书名连载之前,也曾以“批评论”“鉴赏论”“创作论”的名义被节选出现在《时事新报·学灯》,以及《文学旬刊》上。1923年,正式以书名出现的“苦闷的象征”汪馥泉版连载于《民国日报·觉悟》,其后丰子恺版和鲁迅版面世,加上任白涛的缩写版,《苦闷的象征》先后有4个版本。这本书受到如此的重视,一个原因是因为它和《新文学概论》一样,体系完整并且大量介绍西方文学理论,回应了国内对此类著作的需求;另一个原因则在于厨川白村强烈的个性魅力。

此书分为创作论、鉴赏论、关于文艺根本问题的考察、文学的起源四个部分。书中引用伯格森、尼采等人的学说,认为生命旺盛的欲望与社会压抑存在不可协调的冲突,而“生命力受了压抑而生的苦闷懊恼是文艺的根柢,而其表现法乃是广义的象征主义”[17],创作和鉴赏就是生命之间的召唤与共鸣。书中还引用了弗洛伊德的学说,分析受压抑的性欲如何在潜意识中支配文艺创作。此书首先对新文学的创作带来巨大影响,一时间以“白日梦”为主题的白话小说如雨后春笋般出现。它在中国《文学概论》书写中也多处留下痕迹,许钦文、曹百川、孙俍工、姜亮夫等人都在书中引用其主张。它对鲁迅、郁达夫、穆木天的影响也多为论者所指出,本文想要着重指出的是,由于它的影响,精神分析很快成为阐释作家、作品的新方法,其运用对象从新文学迅速扩展到了古典文学。

1927年《小说月报》出版号外《中国文學研究》,号外分上下两册,上册是中国古典文学以及民谣研究的白话论文集,其中包括文学史、诗学理论,也包括诗人研究和作品研究。研究者们撰写作家小传,谈论诗歌的形式、思想、情感和审美风格,其中有几篇文章明显地运用了厨川白村的阐释模式。《中世人的苦闷与游仙的文学》一文从题目即可看出这是对厨川的模仿。滕固将中世文学中与神仙传说有关的作品命名为“游仙文学”,他认为魏晋六朝的作者们之所以要打造这样一个美丽缥缈的世界,是因为“要解脱生的苦闷,不得不向往艺术的世界”,这些作品的功用就在于“引诱读者入幻想虚无之境,完成艺术上的净化作用”[18]。在《王昌龄的诗》中,施章指出大诗人的诗都是在痛苦境遇中创作出来的安慰品,王昌龄诗歌的特点就在于将这些苦痛详细地描述出来,“我们只消细读他的诗篇,便知道他诗中所表现的人间苦痛了”[19],其诗歌随之被分为“表现战争”的屯戍之苦和“表现宫廷生活”中的失望与伤害两种。《颓废派之文人李白》认为天才也是一种病态,李白就是这样一个病态的“犯罪者和堕落者”,而中国人崇拜李白的首要原因,就在于读者“被幽囚的精神”在他的诗歌中获得了“大解放”[20]。

与《中国文学研究》几乎同时期,郭绍虞在《小说月报》先后发表《中国文学批评史上之“神”“气”说》《文气的辨析》《诗话从话》等文,尝试追溯传统诗文评中的重要范畴形成与发展的历史,明确定义其在各历史阶段的内涵。一方面是精神分析法在古典文学领域攻城略地;另一方面是传统文论的重要范畴转为学术研究的对象,这进退之间的原因,从郭绍虞的批评中可以见出一斑。他认为传统范畴“玄之又玄”,“此种抽象名词义界本难以确定,盲人说象,徒滋纷纭”[21]。“确定义界”,这正是实证主义言说的出发点。在知识体系和意识形态转型的背景下,缺乏实证的传统文论失去了对古典文学的解释权,失去了对文学现象和文学问题的命名权。心理学、社会学等学科挟现代知识体系的权威,在“进化”的焦虑和渴望中获得了文论言说的话语权。

结 语

在20世纪第二个十年前期,文学研究会旗下的一报一刊,以及支持新文化运动的三大副刊是日本文论译介的重要渠道。日本文论被视为吸收西方文论的中介桥梁,进化观支配着译介对象的选择,介绍文艺思潮的著作和早稻田大学出身的作者是译介者的主要关注对象,本间久雄和厨川白村因此出现在中國文论话语的转折点,留下了巨大的影响。前者几乎统一了《文学概论》的议题设置,后者既影响了文学创作和文学理论,也为文学批评增添了心理学这一新的方法论。在中国现代文论建构的起点,日本文论译介对言说方式的影响是全方位的。

在新言说方式的吸收过程中,一部分作者直接袭用了日本传来的框架;另一部分作者则试图挑选传统文论融入舶来的议题体系,为传统留下一席之地。与日本对西方文论的吸收方式不同,中国在外来资源的吸收上显示出更为强烈的主体性。然而,当儒学的知识体系被现代科学知识体系替代,传统文论资源无法创建现代性问题,在古典文学作品的阐释上也失去权威,逐渐成为学术研究的对象。如何使传统资源成为现代文论的有机部分,这个问题困扰着20世纪第二个十年文论的作者们,直到现在,我们仍然在摸索答案。

(作者单位:广东外语外贸大学日语学院)

注释:

[1] 基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金“日本文论译介与中国现代文论话语的建构研究”(项目编号:18YJA751021)。

[2] 作者注:当时文学史、文学理论和文学批评尚未明确分割,本文将文学理论和文学批评的相关文章统称为文论。“日本文论”指“日本人写的文论”,不包括日本人翻译的西方文论和中国人对日本文学的介绍批评。

[3] 作者注:后一阶段的研究为该主题的下篇,本文暂不论及。

[4] 作者注:王向远梳理了第二个十年后期至30年代中期日本文论译介的概貌及影响较大的日本作者,指出中国对日本文论的接受以“新近、时兴、实用、通俗”为指向(王向远:《中国现代文艺理论和日本文艺理论》,《北京师范大学学报》,1998年,第4期);彭修银梳理了日本因素对王国维和梁启超美学话语的影响(彭修银:《近现代中日文艺学话语的转型及其关系之研究》,人民出版社,2009年);贺昌盛认为日本在明治维新后形成了审美批评与社会批评两种形态并且影响中国,在此过程中“概念术语”的借用对中国文论建构起着重要作用(贺昌盛:《晚清民初“文学”学科的学术谱系》,中国社会科学出版社,2012年);傅莹主要着眼于《文学概论》教材的发生及演变,认为本间久雄《新文学概论》提供了一个示范性的范式,对中国古代文论转向现代有着决定性影响(傅莹:《中国现代文学理论发生史》,上海文艺出版社,2008年);程凯指出《新文学概论》影响深远的一个原因在于书中用国民性来解释文学,这回应了现代中国对文学的核心想象,《苦闷的象征》影响力则来自其对个性与创造力的推崇(程凯:《中国现代文学理论知识体系的建构》,北京大学出版社,2005年)。

[5] Hudson著,邓演存 译:《研究文学的方法》,《小说月报》,第14卷第1号,1923年。

[6] 作者注:《文学旬刊》创刊于1921年,后于1924年改称《文学》,为周报。本文中此刊的名称遵从当期报纸的刊头名称,下同。

[7] 作者注:20世纪第二个十年前期在《小说月报》和《文学旬刊》上刊载的日本文论译介:文艺思潮论方面有厨川白村《文艺思潮论》、伊达源一郎《近代文学》、山岸光宣《近代德国文学的主潮》、升曙梦《近代俄罗斯文学底主潮》、相马御风《法国的自然主义文艺》、梅泽和轩《后期印象派与表现派》、岛村抱月《文艺上的自然主义》;文学理论方面有平林初之辅《民众艺术底理论和实际》,以及木村毅所著《新文艺讲话》;文学批评方面译介了松村武雄《精神分析学与文艺》、本间久雄《文学批评论》(节选自《新文学概论》);创作论则有厨川白村《文艺创作论》(节选自《苦闷的象征》)、芥川龙之介《小说作法十则》;小说论有中村星湖《西洋小说发达史》;诗论有川路柳虹《不规则的诗派》;戏剧论则有横山有策《戏剧概论》。

[8] 谢六逸 译:《社会改造运动与文艺》,《东方杂志》,第17卷第8号,1920年,第69页。

[9] 朱希祖 译:《文艺的进化》,《新青年》,第6卷第6号,1919年。

[10] 杨鸿烈:《中国诗学大纲·序》,《文学旬刊》,第48号,1924年9月21日。

[11] 本间久雄 著,章锡琛 译:《新文学概论》,商务印书馆,1925年版,第1页。

[12] [13] 薛祥绥:《文学概论》,启智书局,1934年,第20页。

[14] 姜亮夫:《文学概论》,北新书局,1930年,第5页。

[15] 太田善男:《文学概论》,东京:博文馆,1906年,第54页。

[16] 朱希祖:《文学论》,《北京大学月刊》,1919年,第1卷第1号,第49-50页。

[17] 厨川白村 著,鲁迅 译:《苦闷的象征》,北新书局,1926年,第22页。

[18] 滕固:《中世人的苦闷与游仙的文学》,《小说月报》,第17卷号外,1927年。

[19] 施章:《王昌龄的诗》,《小说月报》,第17卷号外,1927年。

[20] 徐嘉瑞:《颓废派之文人李白》,《小说月报》,第17卷号外,1927年。

[21] 郭绍虞:《中国文学批评史上之“神”“气”说》,《小说月报》,第19卷第1号,1928年。