珠三角国家自主创新示范区:大学与区域产业互动发展分析与思考

2020-01-03周振江苏瑞波

周振江,朱 婧,苏瑞波

(广东省科学技术情报研究所,广东 广州510033)

“国家自主创新示范区是实施创新驱动发展战略的重大举措,旨在通过科技体制改革和机制创新,以自主创新为主要驱动力,集聚创新要素资源,促进区域协同创新发展①。”“1+1+7”的珠三角国家自主创新示范区(简称珠三角国家自创区)其战略定位是打造开放创新先行区、转型升级引领区、协同创新示范区、创新创业生态区。使其在广东以至珠三角的经济发展中发挥重要作用,能够成为区域协同创新的“知识中枢”,促进区域自主创新战略的实施。然而,必须承认,广东省产业基础雄厚,经济总量一直稳居全国首位,但大学发展水平不高,科技资源相对匮乏,科技资源水平与经济地位极不相称。因此,深入探究珠三角国家自创区大学与区域产业发展的内在关系和互动效应,从区域层面解析大学如何更好地与区域产业协同发展具有重要意义。为此,本文试图回答以下问题:珠三角国家自创区大学及区域产业互动发展现状如何?大学与区域产业内在关系和互动效应是否存在问题?如果存在,应该怎样针对性地予以解决?

一、理论基础

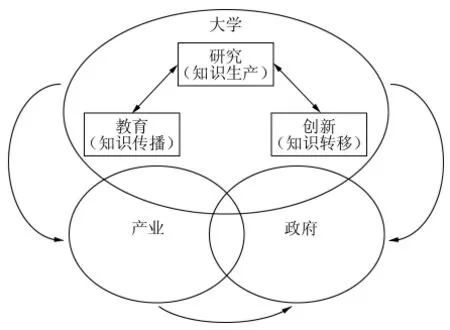

大学-产业-政府的三重螺旋体系强调大学、产业和政府的互动合作与协同,以实现知识生产与知识应用②。大学在保持传统的教学、科学研究使命的同时,要更加凸显“第三使命”,即利用自身的知识资源实现社会服务。自此,学者们愈来愈重视大学在区域创新中扮演的重要角色,如技术转移和技术商业化①②。从区域创新系统层面来看,三重螺旋模型为解答大学与区域产业互动发展提供了坚实的理论支撑。然而,现有文献研究大多将“三重螺旋”视为一个整体,缺乏深入探讨三重螺旋体系内部关联运行机制,三重螺旋关联互动必须能够整合各个创新主体的功能③。另外,欧盟知识三角战略强调教育、研究和创新三大知识领域的协同发展,是通过相互影响和相互强化的逻辑规律生成的 “螺旋式”生态系统④。并进一步分解为知识传播、知识生产和知识转移三种职能。因此,本文尝试将“三重螺旋模型”与“知识三角”协同逻辑纳入大学与区域产业互动发展模型。具体如图1所示。

二、“知识三角”逻辑下大学及区域产业互动发展困境

图1 大学与区域产业互动发展模型

大学集人才培养、科学研究和社会服务于一体,已然成为服务区域经济社会发展的重要支撑。“知识三角”揭示了教育(人才培养)、研究(科学研究)和创新(技术创新)三大知识领域间的协同关系。结合珠三角国家自创区大学与区域产业互动发展的实际情况,可以深入剖析“知识三角”协同发展困境。

(一)人才培养与科学研究的协同发展困境

教育(人才培养)是“知识三角”良性互动的必要前提。然而,广东省一直作为“人才洼地”,其经济社会发展对引进人才的依赖程度较高。值得注意的是,近三年珠三角国家自创区万人博士生数量低于全国平均数。究其原因,主要在于广东省科技资源不足,高校综合实力不强,高端人才培养后劲不足。据近五年数据显示,珠三角地区发明专利总量急剧上升,而科学研究能力并没有直接增强教育资源。在软科发布的2019中国最好大学排行榜中,广东只有中大和华工两所大学位居前20,位居20~100的只有5所,分别是南方科技大学(第35位)、暨南大学(第51位)、深圳大学(第58位)、华南师范大学(第85位)、汕头大学(第95位)。在2017年全国高校第四轮学科评估中(共计95个学科),广东省大学仅 4个学科获“A+”;3个学科获“A”;23 个学科获“A-”。 “A+”学科数占全国“A+”学科总数仅为1.8%,“A+、A、A-”学科总数占全国此类学科总数的3.6%,此类排名居全国第六位,位列北京、江苏、上海、湖北、浙江之后。具体如表1所示。

由表 1、图 2、3 可以发现,中山大学“A+、A、A-”学科总数最多,共计14个,占总数的46.7%,其次是华南理工大学,共计8个,占总数的26.7%。然而,“A+、A、A-”学科分布较为分散,在“A+和 A”评估结果中,仅生态学和轻工技术与工程属于理学和工学。图3“A-”评估结果中,理学和工学占到47.8%。不难发现,与新兴产业对接的学科缺乏优势,亟须进一步调整和优化。理学和工学是助推区域产业寻求创造与革新的基础,理工科教育与区域经济发展具有较强的耦合互促作用⑤。那么,发展新兴前沿学科,是重构区域人力资本结构,实现产业转型创新的核心要素。为此,大学应主动布局面向新兴产业和未来产业的学科和人才,发挥对未来科技的引领作用。

表1 珠三角地区大学学科评估“A+和A”评估结果

图2 大学学科获“A-”统计结果

图3 一级学科获“A-”统计结果

(二)科学研究与产业技术创新的协同发展困境

科学研究是产业技术创新的前提,产业技术创新是科学研究的动力。产学研合作创新是科学研究与产业技术创新协同的典型模式,即实现知识创造和知识转移之间的协同作用。产学研合作是广东省落实创新驱动的重要支撑,是大学与区域产业协同发展的重要途径,能够实现科技成果供给和需求平衡。然而,直面现实,在产学研合作过程中仍存在深层次的矛盾问题,即存在严重的科技成果供给与产业需求矛盾。

1.大学对区域产业高端前沿技术供给不足。对于大学而言,尚未形成满足高端前沿科技创新发展要求的突破式创新和探索式创新,科技成果供给不足,不能有效支撑新兴产业创新发展。究其原因主要在于:一是珠三角国家自创区以大学为主导的创新链上游的基础研究,与企业主导的创新链下游的应用研究和试验发展并进,缺乏衔接和契合。二是突破式创新和探索式创新大多出现在学科交叉点上,高校追求大而全的学科专业设置,尚未构建系统性的学科交叉融合和跨学科发展体系⑥。三是大学没有从其自身的创新能力结构与产学研合作目标匹配性上推动合作创新,不能科学地兼顾基础研究和应用研究。换句话说,大学尚未根据自身的办学类型和学科特色针对性地开展不同形式的产学研合作⑦。

2.大学科技成果转化困难重重。长期以来,大学科技成果转化一直是科技管理领域重要的理论与实践问题。珠三角国家自创区大学在科技成果转化中存在的问题仍旧突出,主要表现为,科研人员科技成果商业化积极性不高,其主要原因在于大学科技评价体系中科研成果的学术评价 (论文和专利)要远高于成果应用评价,其相应的学术激励远高于商业激励,因此,大学在科学研究中容易忽视科研成果的市场需求和转化能力。同时,缺失中试平台已成为制约珠三角国家自创区科技成果转化的重要瓶颈。科技成果转化需要小试、中试和产业化三个环节紧密衔接,但是对于珠三角国家自创区而言,大学科研成果止步于小试,而中小微企业普遍缺乏中试平台建设,未经中试的科技成果,产业化成功率低。其次,自创区内缺乏专业评估机构和专业化队伍,无法为高校科研成果与市场需求精准对接提供专业化指导,以致创新主体协同难以开展。

3.企业尚未发挥对区域产业高端前沿技术的主导作用。产学研合作创新,技术需求在企业,科技成果转化亦在企业。区域创新发展的基本方向是市场导向的产业驱动型⑧。一直以来,加工制造业是珠三角地区经济实力的根基,然而,由于在较长的一段时间内,区域企业一直采取“市场换技术”的发展路径,对引进技术存在较强的路径依赖,导致关键核心技术受制于人,传统制造业大而不强。同时,区域内一大批创新型企业快速崛起,支撑创新型企业保持持续竞争力的关键是共性技术。种种迹象均表明,企业在技术创新中的主体地位没有得到有效发挥,这在一定程度上难以满足产业转型升级的迫切需求。正如吴玉鸣(2010)研究表明,区域自主创新能力对大学知识溢出效应具有显著的正向影响⑨。企业自主创新能力不强势必会影响对外部知识源的消化吸收,长此以往,产学研合作并不能有效提升企业自身的创新能力。有学者指出,产学研合作供需矛盾的根源在于,企业应用性共性技术能力偏弱,应用性共性技术是企业实现自主创新发展,促进产业转型升级的支撑平台。可以说,应用性共性技术决定了企业自主创新能力水平⑦。因此,借由产学研合作实现应用性共性技术发展是必由之路。

需要指出的是,据调查显示,改革开放40年来,广东省共吸引全国312所高校、332个科研院所积聚广东,力争在更大范围内积聚创新资源。然而,珠三角国家自创区产学研合作中,跨区域产学研合作项目占比超过省内高校及科研院所,跨区域产学研合作必将长期普遍存在⑩。需要注意的是,知识溢出具有空间局限性,即知识溢出效应使得区域创新存在空间集聚特征⑧。一般认为,地理临近和大学质量是影响大学与区域互动发展的两个决策要素⑪。众多学者研究均表明,地理临近对产学研合作创新的影响效果最大,有助于提高信息交换的频率和效率,对知识转移有显著的促进作用⑫⑬。为此,珠三角国家自创区要积极探索产学研合作创新体系,将高水平学科建设纳入珠三角国家自创区服务创新驱动发展战略的长远布局,发挥区域科技资源对创新的“聚变”效应。

(三)人才培养与产业技术创新的协同发展困境

珠三角国家自创区的发展目标是要实现区域自主创新能力的大幅提升,推进产业结构迈向中高端,突出发展以创新和研发为主的产业,以支撑珠三角地区经济转型发展。这意味着,珠三角国家自创区区域结构调整的主要方向是,重点推进新兴产业的区域分工协作,形成功能梯度布局、产业错位配套、资源互补的产业发展格局。实现珠三角国家自创区在自主创新方面的先行先试作用,关键在于高层次人才和高技能人才队伍。毋庸置疑,人才培养应紧跟经济结构调整方向,以人才链带动创新链⑭。

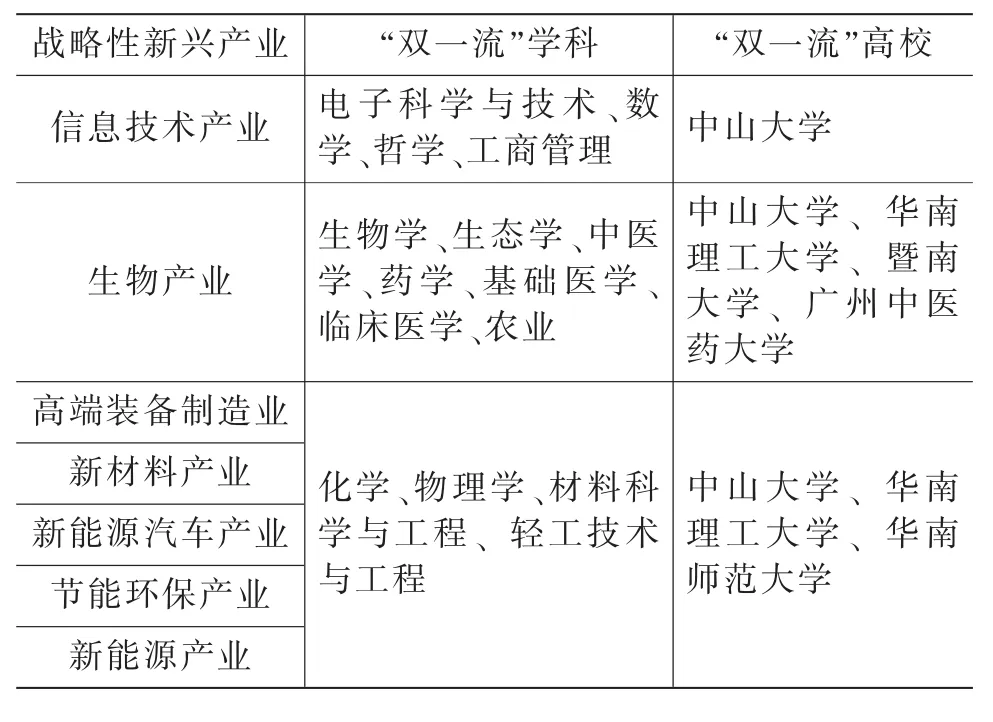

大学在服务区域经济社会发展的同时,其自身也会在互动中实现教学改革和发展。针对区域经济发展的特点,依托区域经济产业优势,在促进区域产业发展的同时,进行人才培养布局,并形成自身的学科特色。“双一流”高校建设为高等教育发展注入了新内涵,珠三角国家自创区积极推进一流高校和一流学科建设,截至目前共有5所高校18个学科入选,已经逐步形成了“双一流”建设对战略性新兴产业的匹配支撑作用(具体如表2所示)。然而,从学科评估结果中我们发现,“A+、A、A-”中传统学科较多,能够对战略性新兴产业发展有直接作用的理工类和应用类学科数量较少,这意味着珠三角国家自创区大学学科建设还远远不能满足创新驱动对高端前沿科技创新的需求,更不能实现“制造大省”向“制造强省”的转变。

表2 珠三角地区战略性新兴产业与“双一流”学科名单

需要指出的是,珠三角国家自创区尚未形成有效的体制机制保障措施。大学与区域产业互动发展是一项系统工程。体制机制创新既体现在促进创新主体目标协同,也体现在创新资源高效配置、股权激励机制、科技评价体系、利益分配等协调机制。目前,珠三角国家自创区产学研合作创新主体间的供需矛盾不利于构建产学研合作长效机制,势必阻碍产学研合作的深入发展。

三、对策建议

珠三角国家自创区承担着自主创新和推动区域产业发展的使命,大学与区域产业协同发展必然趋势是实现共赢。

(一)围绕人才培养,为区域产业发展提供智力保证

创新最重要的资源要素是人才。对于大学而言,人才培养是其首要职能,大学对区域创新的作用不仅表现为人力资本积累,还包括培育差异化人才⑮。首先,要深化教育教学制度改革,立足珠三角国家自创区区域产业结构调整对应用型人才需求的层次和结构,培养复合型人才的应用能力。创新跨学科平台运行模式与机制,整合优化科技创新资源。其次,要深化产学研联合人才培养机制,创新人才培养模式改革,如大学要与企事业单位建立长效沟通机制,深入了解用人单位对人才的现实需求。需要指出的是,这关系到大学人事管理制度改革,需要完善人才的双向流动机制,即校企人才互聘和援引机制。一方面,鼓励大学科研人员“走出去”,促使自身知识资源与企业界实践相结合;另一方面,将企业界管理人才或技术人才“请进来”,实行人才就业或创业指导,实现学科专业与产业的良性互动。当然,反过来,区域产业结构的转型升级亦会对大学人才培养结构和方向提出新的要求。为此,要下大力气强化产业企业在国家自创区创新引领作用中的主体地位。

(二)调整优化学科专业结构,与区域产业协同发展

对于大学发展而言,如何保持专业特色和差异化发展是大学的主要任务。大学应以区域经济社会发展的现实需求和发展动向为转移,即大学学科设置要密切联系区域经济的实际。因此,大学必须分类定位,分类发展,体现出专业特色。正如吴仁华(2016)提到的,高校提升专业建设水平的根本在于将区域产业发展与学科平台有机结合起来,增强人才培养的支撑能力⑰。重点增强技术集成服务能力,努力成为区域经济社会发展的原动力。相应的,这就需要大学积极调整学科与专业结构,促进“产业链-学科链-人才链”的紧密衔接,并通过组建特色学科群和专业群,为区域经济可持续发展提供科学技术支撑。当然,区域产业结构的不断优化要求大学学科专业结构要趋向学科交叉融合和跨学科发展。为此,要根据珠三角国家自创区的新兴产业的发展,前瞻性的调整和优化学科设置,科学调整和配置教育资源。

(三)促进科技成果转化,加速区域产业转型升级

大学应在基础研究、技术创新和应用开发等方面发挥重要作用。要在“新巴斯德象限”范式下,将科学研究与技术创新有机结合,提高科技成果转化效率⑱。将科学研究转化为生产力,实现大学与区域产业融合与协同发展,为区域产业转型升级提供坚实的技术支撑。前面我们也提到,在广东省既往的产学研合作中,跨区域产学研合作项目占比超过省内高校及科研院所。这也从侧面反映出珠三角国家自创区内大学水平亟待提高,必须促使大学科研成果及时转化为生产力,更好地服务于区域经济社会发展。需要指出的是,深度融入区域创新体系建设,大学要为中小企业提供“打包式”服务,聚焦产业链与创新链无法有效衔接等突出问题,始终以企业具体的技术需求为导向,集中创新资源,建立科技成果和企业需求的快速匹配通道⑱。大学在区域协同创新中既是新技术的供给者,又是产业发展的催化剂。尤其需要指出的是,自创区需要采取多元化的科研激励模式,深化科技体制改革,加强股权激励试点工作和知识产权保护工作,激励高校及其科研人员创新创业,实现科研成果商业化以解决科研成果“最后一公里”难题。

(四)政府要坚持有所为,有所不为,有先为,有后为

必须承认,大学与区域产业互动发展离不开政府的介入和推动,政府科学合理的规制可以促使区域产业结构调整升级有序发展。地方政府作为区域科技创新的主导者和管理者,要充分发挥政府的宏观调控能力。需要指出的是,珠三角国家自创区尚未形成区域产业为主体,大学为支撑,政府为辅助的发展格局。政府主导了产业发展方向、资源分配等。政府要坚持有所为有所不为,与市场机制相互配合,充当协调者和促进者的角色。根据差异化的区域创新环境,有针对性地提供政策措施,以更好地促进大学与区域创新创业能力的协同发展⑨。首先,政府资金支持是最直接的支持方式,可以考虑根据科技项目情况进行经费投入扶持,更进一步,可以考虑补助以及科技资助的竞争分配机制。其次,加强平台建设,建立共享的基础设施平台、公共服务平台、产学研合作创新平台等,真正提升创新主体间的融合层次和水平。另外,政府政策支持对于区域产业发展具有显著贡献,应充分利用区位优势,以政策合力推动创新驱动发展。当然,随着大学发展与区域产业发展的良好互动,政策支持亦会随之增强,可以说,区域产业发展水平在一定程度上决定着政府对大学的政策支持力度和政策创新需求。

注释:

①Etzkowitz H D,Leydesdorff L A.The dynamics of innovation:from national systems and “Mode” 2 to a triple helix of universi ty-industry-government relations[J].Research Policy,2000,29(2):109-123.

②Fini R,Grimaldi R,Santoni S,et al.Complements or substitutes?The role of universities and local context in supporting the creation of academic spin-offs[J].Research Policy,2011,40(8):1113-1127.

③李梅芳,王俊,王彦彪,王梦婷,赵永翔.大学-产业-政府三螺旋体系与区域创业——关联及区域差异[J].科学学研究,2016,34(08):1211-1222.

④武学超.基于“知识三角”逻辑的欧洲大学改革与启示——以芬兰阿尔托大学为例[J].比较教育研究,2014,36(02):60-65.

⑤成洪波.高水平理工科大学:背景需求、功能定位与建设路径——基于东莞理工学院的实践探索[J].高等工程教育研究,2016,(05):96-101.

⑥郭康.应用技术大学服务区域经济发展的理论探析——兼论地方高校转型应用技术大学[J].高教探索,2016,(06):25-29

⑦朱桂龙.产学研与企业自主创新能力提升[J].科学学研究,2012,30(12):1763-1764.

⑧傅利平,涂俊.技术转移视角下大学对企业技术创新的空间知识溢出效应研究[J].研究与发展管理,2015,27(2):56-64.

⑨吴玉鸣.大学知识创新与区域创新环境的空间系数计量分析[J].科研管理,2010,31(05):116-123.

⑩陈光华,杨国梁.边界效应对跨区域产学研合作创新绩效的影响研究——来自广东省的证据[J].研究与发展管理,2015,27(01):92-99.

⑪Laursen K,Reichstein T,Salter A.Exploring the Effect of Geographical Proximity and University Quality on University-Industry Collaboration in the United Kingdom[J].Regional Studies,2011,45(4):507-523.

⑫赵炎,王琦,郑向杰.网络邻近性、地理邻近性对知识转移绩效的影响[J].科研管理,2016,37(01):128-136.

⑬曹兴,宋长江.认知邻近性、地理邻近性对双元创新影响的实证研究[J].中国软科学,2017,(04):120-131.

⑭王玲杰,王元亮,彭俊杰,李斌.推动国家自主创新示范区高质量发展[J].区域经济评论,2018,(05):58-68.

⑮赖德胜,王琦,石丹淅.高等教育质量差异与区域创新[J].教育研究,2015,36(02):41-50.

⑯吴仁华.论应用技术大学专业建设的基本特征[J].高等工程教育研究,2016,(04):184-188.

⑰刘则渊,陈悦.新巴斯德象限:高科技政策的新范式[J].管理学报,2007,(03):346-353.

⑱兰筱琳,洪茂椿,黄茂兴.面向战略性新兴产业的科技成果转化机制探索[J].科学学研究,2018,36(08):1375-1383.