环鄱阳湖区双季稻生产特点与发展对策

2020-01-02程飞虎王雪桥孙明珠彭苏梅韩蒙蒙

程飞虎,王雪桥,孙明珠,金 伟,彭苏梅,韩蒙蒙,熊 辉

(1.江西省农业技术推广总站,江西 南昌 330046;2.景德镇市农业技术推广站,江西 景德镇 333000;3.南昌市粮油生产管理站,江西 南昌 330009;4.宜春市农业农村局,江西 宜春 336000;5.上饶市粮油经作土肥局,江西 上饶 334000;6.九江市农业农村局,江西 九江 332000)

江西是建国以来全国2个从未间断向国家贡献粮食的省份之一,为国家粮食安全做出了重大贡献[1]。环鄱阳湖区地势平坦、光照充足、土层深厚、土壤肥沃、排灌便利,非常适宜双季稻种植,是全省水稻生产优势区[2]。近年来,该区围绕“效益粮油、绿色粮油、品牌粮油”目标,大力推广应用绿色高效栽培技术,取得了良好成效。本文通过对环鄱阳湖区南昌、九江、上饶、宜春、景德镇5个设区市,2016~2018年双季稻生产情况的调研,总结分析了该区双季稻生产特点及存在问题,提出了发展对策。

1 环鄱阳湖区双季稻生产特点

环鄱阳湖区南昌、九江、上饶、宜春、景德镇5个设区市共有耕地面积1512667 hm2,水田面积1145200 hm2。2016~2018年合计年均种植水稻1758000 hm2,年均种植双季稻面积1393000 hm2早稻675066 hm2、二晚717933 hm2,双季稻面积占全年水稻面积的79.2%(表1)。通过调查分析,该区水稻生产呈现如下特点。

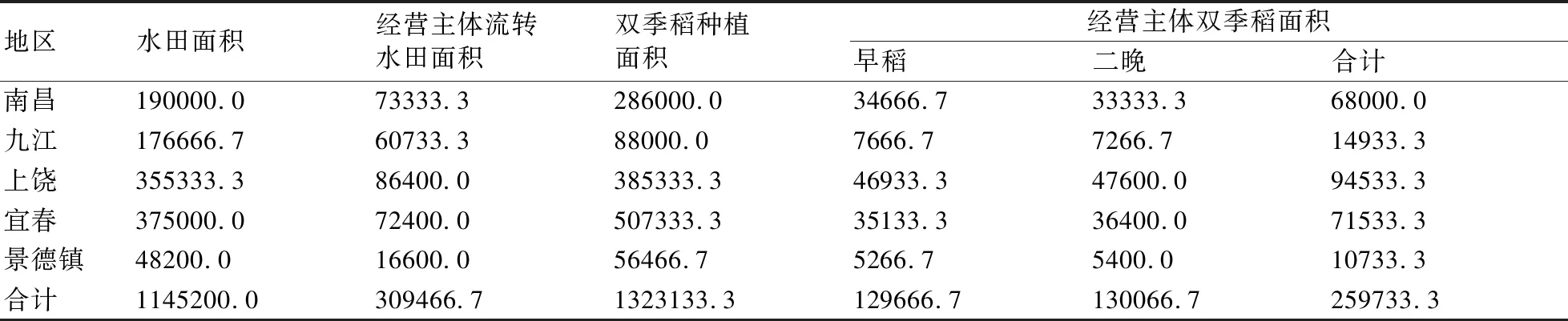

表1 环鄱阳湖区5设区市水稻种植面积统计表(2016~2018年均值)

1.1 生产趋向规模化

随着农田基础设施的改善、稻作轻简技术的普及、机械耕作程度的提高,加之农村劳动力大量向城市务工,部分农户的耕地流转到新型经营主体(种植大户、专业合作社、家庭农场、农业企业)经营管理。截止2018年底,3.33 hm2以上登记在册的水稻新型经营主体流转水田309467 hm2,占水田总面积的27.02%,其中种植双季稻259733 hm2,占双季稻总面积的19.63%(表2)。

表2 2018年环鄱阳湖区5设区市3.33 hm2以上水稻经营主体统计表hm2

1.2 生产方式轻简化

环鄱阳湖区水稻全程机械化快速发展,双季机耕、机收比率超过90%,机防面积约20%,机械插秧、机械直播、机械烘干呈快速上升趋势。双季机插、双季抛秧、双季直播、早直播晚抛秧、早机插晚抛秧及再生稻等轻简技术广泛应用。如宜春市双季抛秧、直播、机插分别达到55.7%、17.7%、6.7%;南昌市早稻直播、抛秧、机插分别占60%、20%、18%,手插仅占2%,晚稻抛秧、直播、机插分别占30%、25%、22%。

1.3 主栽品种优质化

为适应稻米市场需求,环鄱阳湖区各级农业部门大力引导种植户主动调优品种结构,双季晚稻主推泰优398、黄华占、万象优华占、野香优2号、野香优莉丝、美香占2号等中高档优质稻,优质稻占比大幅度上升[3]。以南昌为例,全市优质稻比例高达70%。

1.4 集成技术绿色化

测土配方施肥、“三控”施肥、有机肥替代化肥、秸秆还田、肥药精准高效施用等技术广泛应用,提高了肥料利用率、降低了化肥用量、改善了农田生态环境[4-5]。据统计,环鄱阳湖区双季稻稻草还田率达90%以上,测土配方施肥、三控施肥技术应用比例分别达80%和30%;景德镇应用肥料精准高效施用技术,较常规施肥可减施纯氮12%~15%[6]。通过农业防治、灯光诱杀、性引诱剂诱杀、生物农药等绿色植保技术,以及应用植保无人机等开展病虫草害专业化统防统治、统控统除,可减少农药用量、提高防控效果[7-8]。2018年,宜春水稻病虫害统防统治与绿色防控技术应用面积为158466.7 hm2,占双季稻面积的31.1%。

1.5 资源利用高效化

环鄱阳湖区各地充分利用光、温、水、地资源,因地制宜推广高效轮作、综合种养、再生稻等技术,提高稻田周年生产效益。如利用粳稻耐低温弱光、抗倒伏强、不易落粒等特性,大力推广“早籼晚粳”或“早籼晚粳+紫云英”轮作模式,2018年应用面积达7133.3 hm2,较双季籼稻增产750~1500 kg/hm2,增效1950~3900元/hm2;利用稻渔共作互利共生特性,实现“一水两用、一田双收、粮渔共赢”,提高了农田效益。如2018年南昌市发展虾稻连作1400 hm2,增收22500元/hm2;利用杂交稻再生力强的特性,大力发展优质再生稻,实现“一种双收”,不仅减少了种、肥、药、工等投入,还能稳定粮食产量,改善稻米品质,一举多得[9-11]。

1.6 稻米营销品牌化

近年来,环鄱阳湖区各级政府通过政策引导、企业实施等方式,创建了一批稻米区域公共品牌,提升了稻米知名度和市场竞争力。如宜春实施宜春大米、奉新大米、高安大米区域公用品牌建设,上饶市培育的稻米品牌有万年贡米、紫宝香糯等,南昌稻米品牌有赣粮、朱港贡、丝苗王等,九江市稻米品牌有永修香米、思乡根、茉莉香等,景德镇稻米品牌有赣溪、边草绿等。

1.7 销售渠道多元化

为顺应粮食市场的新变化,种植大户等新型经营主体大力拓宽销售渠道,减少对国家粮库保护价收购的依赖,实施订单销售、粮企收购、商贩销售、品牌销售等多渠道营销方式。2018年,宜春140家粮食加工企业共销售加工粮食319.5万t,南昌县水稻订单面积达13333.3 hm2,上饶市水稻订单面积达68000 hm2;2019年,九江市优质稻米订单面积达50000 hm2。

2 环鄱阳湖区双季稻生产存在的主要问题

2.1 生产效益下降、种植面积调减

通过对手插、直播、抛秧、机插4种栽培方式效益进行调查,2018年环鄱阳湖区双季稻纯收入2685~7320元/hm2,其中早稻690~3240元/hm2,二晚1995~5985元/hm2,较前2年收益减少了1500元/hm2以上(表3)。主要原因是稻谷销售价格下降,化肥、农药、燃油等生产资料价格上涨。

表3 2018年环鄱阳湖区5设区市双季稻效益调查表

部分种粮大户甚至出现了不同程度的亏损。据对九江的调查可知:直播早稻产量约6000 kg/hm2、售价2.22元/kg、产值13320元/hm2,但成本达13650元/hm2,每公顷亏损330元;手插、抛秧、机插早稻每公顷效益仅为102元、358.5元、1035元;晚稻效益为930~2295元/hm2,效益极低。由此,导致近年来环鄱阳湖区双季稻种植面积呈缩减趋势,2018年5设区市双季稻种植面积合计1325160 hm2,比2016、2017年分别减少了119340 hm2、99913 hm2,减幅达8.3%、7.0%(表4)。

表4 2016~2018年环鄱阳湖区5设区市双季稻面积统计表 hm2

2.2 购销市场发育不健全,稻谷销售不顺畅

据调查,环鄱阳湖区普通稻谷销售,主要依靠国家粮库和商贩收购,占70%~80%;粮食加工企业收购,约占20%;近年来,国家粮库收购最低保护价下调、启动托市收购时间滞后、未实施优质优价政策,商贩和粮企压级压价收购现象严重;中高档稻谷订单面积偏小,自主品牌影响力不强。不健全、不完善的粮食购销场体系[9],难以高效引导稻农按需生产,难以保障和提高稻农种植收益[12]。

2.3 经营主体老龄化,实用技术推广难

据调查,环鄱阳湖区水稻生产主体,以老弱妇群体为主,普遍年龄偏大、整体素质不高。如2018年景德镇市1254名种粮大户中,40岁以下的仅有40人,占3.47%,绝大多数种粮大户年龄在50岁以上,有的甚至超过了70岁。这些经营主体学习、接受和应用先进实用技术主动性不强,能力也较为欠缺,水稻生产管理粗放,绿色高效技术应用到位率低。

2.4 关键技术仍存瓶颈,有待研发攻关

栽培技术方面,存在直播、机插、抛秧田间杂草防除难问题,双季晚稻不同品种直播落粒谷混杂、相同品种直播最佳品种选用等问题;农业机械方面,植保无人机、水稻直播机、侧深施肥机、水田激光平田机等质量性能尚未完全过关,毯苗机插存在秧苗素质差、秧龄弹性小,钵苗机插育秧成本高、操作复杂等问题;农田环境方面,化肥、农药、农膜等投入品残留污染问题未得到根本解决。上述关键性技术,仍有待研究攻关解决[9]。

2.5 土地流转不稳定,流转费用较高

近年来,环鄱阳湖区土地流转比例逐年提高,但流转手续不规范、流转年限在5~10年以上的比重小,据宜春市统计,只有10%~20%,较大部分是户间流转、口头流转和短期流转,不利于经营主体投入改造和长期规划。同时,流转费用有所提高,一般达4500~9000元/hm2,占生产总成本的50%左右。

2.6 稻米品牌杂乱、影响带动力弱

近年来,环鄱阳湖区积极发挥良好的生态优势,强化稻米品牌创建,培育了一批稻米区域品牌,取得了较好成效。但由于起步较晚,引导不够,宣传不力,管理不规范,营销水平不高,带动力强的知名品牌较少,促农带农增收效果不明显。

2.7 体系不完善,服务功能不强

表现在基层公益性农技机构人员青黄不接,素质不高,难以适应现代粮油生产发展形势;经营性服务组织盈利难,运行压力大,影响社会化服务效果[13]。据对九江的调查可知,植保无人机飞防作业盈亏平衡点在150元/hm2左右,因竞争激烈,一般防治收费105~120元/hm2,加之植保无人机购机成本高、续航时间短、作业故障多,导致专业飞防组织处于亏损状态。

2.8 贷款融资难,发展资金短缺

水稻生产需购买种子、化肥、农药等生产资料,支付土地承包费、雇佣劳力工资、机耕机收、病虫防控服务费等,每公顷均投入近15000元。目前,针对新型经营主体的信贷支持政策难到位,表现在借贷手续复杂、贷款额度小。如浮梁县洪盛水稻种植合作社,常年种植规模69.3 hm2,每年需周转金90万元,财政惠农信贷只能提供40万元资金,缺口达50万元,制约了种植规模的扩大[14]。

3 环鄱阳湖区双季稻绿色规模化丰产增效对策

3.1 完善土地流转机制

随着社会经济的发展,转变粮食生产方式,实行规模化经营势在必行。推进环鄱阳湖水稻绿色规模化生产,一是加强组织引导,设立土地股份合作社,实行“租金保底+收益分红”模式,推动土地规模化流转。二是做实农村土地交易平台,提供供需信息、纠纷调处、建档管理等服务,促进土地规范化流转。三是加大资金奖励,对参与土地流转服务的村级组织给予一定的财政奖励补助,调动村集体推动土地流转的积极性和主动性。

3.2 发挥科技增效作用

一是加强基层农技队伍建设,补充专业技术人员、精准培训在岗技术人员,解决人才“断层”和能力不足问题;二是加强轻简绿色高效集成技术攻关,破解制约双季稻栽培的工厂化育秧、水田激光机械平田、机械直播、侧深施肥、落粒谷混杂、恶性杂草防除等“瓶颈”技术难题;三是创新服务方式,运用多种渠道、多种手段、多种方式,提供栽培、有害生物监测预警和科学防控、科学施肥、农机操作维护等全程技术服务[13]。

3.3 优化粮食收购政策

一方面,国家粮食收储部门要根据水稻收获期,尽早启动粮食托市收购政策,保证销售顺畅,减少稻谷收贮损失;另一方面,稻米加工企业要强化市场需求调研,引导经营主体按需种植,发展紧密型订单生产,实行优质优价收购[15]。

3.4 强化稻米品牌培育

一是要大力引导和扶持有实力、有发展前景的粮食企业,整合小型稻米加工企业和生产经营主体,做大做强稻米区域公共品牌和企业品牌,提升品牌带动效应;二是要建设标准化生产基地,加大绿色高效栽培技术应用力度,为稻米品牌培育提供优质原粮。三是要大力引进和培育高档优质稻米品种和多功能稻米品种,满足多元化市场消费需求,为品牌培育提供品种支持[16]。

3.5 加大信贷支持力度

发挥财政资金撬动作用,做大“财政惠农信贷通”体量,引导金融机构灵活确定授信方式,试点推广以农业设施所有权、大中型农机具、农产品订单等为标的物的新型抵(质)押担保方式,给予信用等级高的水稻经营主体贷款优先、利率优惠、额度放宽、手续简化等信贷优惠政策,为规模经营主体解决融资难题[14]。