陕南县域乡村发展类型及乡村性评价

2020-01-02张孝存折小龙

张孝存,折小龙

(商洛学院 城乡规划与建筑工程学院,陕西 商洛 726000)

乡村性是反映乡村发展状况,揭示乡村内部分异特征,体现乡村发展类型的重要指标,研究乡村性发展对于优化城乡发展布局而言至关重要[1]。西方对乡村性的研究始于20世纪中叶,Cloke提出乡村是一种独特地域,其居住地、生活方式等都能够反映乡村性的强弱[2]。之后,Harrington[3]、Halfacree[4]等对乡村性研究的方法、指标选择和权重计算进行了完善,为之后的研究建立了坚实基础。我国学者对乡村性的研究始于1997年[5],一是以乡村视角建立乡村性指数,研究乡村性在不同发展类型县域的差异[6];二是根据城乡一体化思路,对城市性进行测算进而反映其乡村性[7],对刻画我国乡村发展状况,处理乡村发展难题,缩小地区差异都做出了重要贡献。我国正处于城镇化建设的重要时期,乡村振兴是我国现阶段发展的一项重大战略,而乡村性研究在我国乡村振兴战略实施中具有重要意义。但是目前对我国西部贫困地区的乡村性研究报道较少[8-9],陕南为秦巴山区连片贫困地区,对该地区的乡村性进行研究能够极大地推动陕南精准脱贫,以及乡村振兴战略的进程。为此,笔者根据2017年陕南28个县区GDP数据,以县域为研究尺度,使用多因素综合评价法进行乡村性评价,并提出发展建议,为西部同类地区的乡村发展和城乡地区协调发展提供帮助。

1 研究区概况及研究方法

1.1 研究区概况

陕南即陕西省南部地区,下辖商洛、安康、汉中3个地级市,处于秦巴山脉之间(105°30′30″~111°1′25″ E,31°42′~33°56′37″ N),面积70626 km2[10],以山地为主,气候分属北亚热带季风性湿润气候和暖温带大陆性季风气候。整体经济发展水平相对较差,城镇化发展进程较为滞后。2017年陕南地区共有28个县区,419个乡镇,5622个村,总人口884.8万;第一、二、三产业产值分别为404.65、1673.53、1193.11亿元。作为南水北调工程的重要水源涵养地,陕南的发展已纳入国家生态战略范畴,同时,陕南地区也是陕西移民搬迁项目集中安置点。陕南各县自然条件和社会经济发展差异明显。

1.2 数据来源

论文研究数据来源于2018年《陕西省统计年鉴》[11]、《汉中市统计年鉴》[12]、《安康市统计年鉴》[13]及《商洛市统计年鉴》[14]。

1.3 研究方法

1.3.1 乡村发展类型划分 乡村是一个空间地域系统,包括城市以外的一切地域[15],产业承载着乡村发展,其发展状况可以反映乡村发展类型,而对乡村发展类型的分析能够揭示乡村经济活动的空间特征。乡村发展类型的研究通常以发展状况、地域分异、产业结构及职能等方面着手,综合多项因素进行分类。

本文对乡村发展类型的分类采取当前较为普遍的方法。通过计算各县三次产业在地区GDP所占比重,若某县的某一比重大于该指标比重的均值与均方差之和,那么该县域的乡村发展类型就由这类指标主导。则可以根据第一、二、三产业比重关系划分为农业主导型、工业主导型、商旅服务型,不符合以上分类标准的为均衡发展型。

1.3.2 乡村性水平测度 乡村性指数(RI)的算法有2种[16],各有侧重,为了反映乡村在社会发展中的关键作用,笔者采用多因素综合评价法计算乡村性,即建立一个包含多个指标数据并能够综合反映状况的指标体系来进行评价。

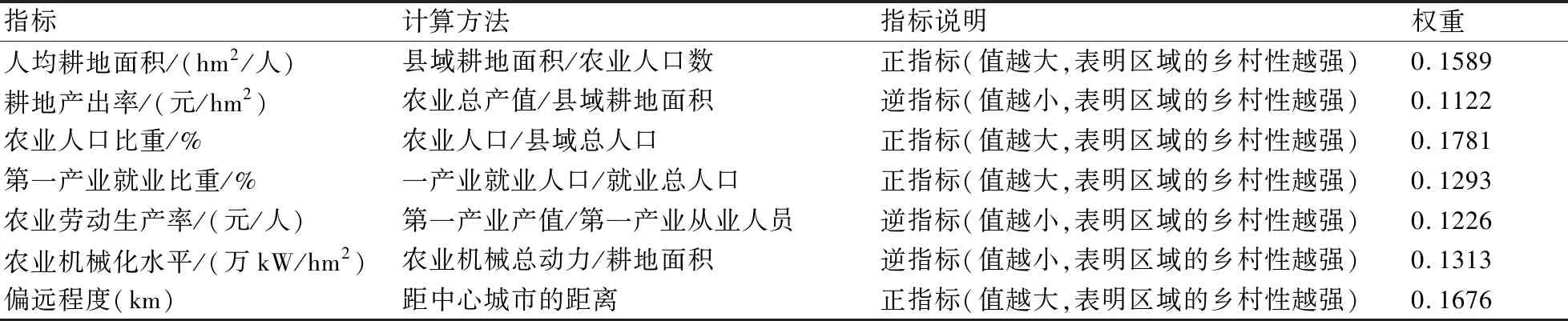

1.3.2.1 构建指标体系 按照综合、科学、系统的原则创建指标体系,同时借鉴前人的研究成果[17],根据陕南实际发展状况,选择耕地产出率、偏远性、人均耕地面积、农业机械化程度、农业人口占比、农业劳动生产率、第一产业就业比重7项指标建立陕南县域乡村性评价指标体系(表1)。

表1 陕南县域乡村性评价指标及权重

1.3.2.2 数据处理及确定权重 (1)标准化处理(极差法)

(1)

其中,Yi表示各指标标准化值;Xi表示指标i的原始值;Xmax、Xmin分别表示指标的最大和最小值。

(2)确定权重。

均方差计算

(2)

(3)

其中,Yij为j地区i指标标准化值,Ei表示变量平均值。σi为变量均方差。

(4)

其中,Wi表示指标权重。

1.3.2.3 线性加权和法计算乡村性

(5)

其中,RI为乡村性指数。数据处理和绘图均采用Microsoft Excel 2007进行,其中偏远程度通过ArcGIS软件计算获得。

2 乡村发展类型及乡村性评价

2.1 乡村发展类型

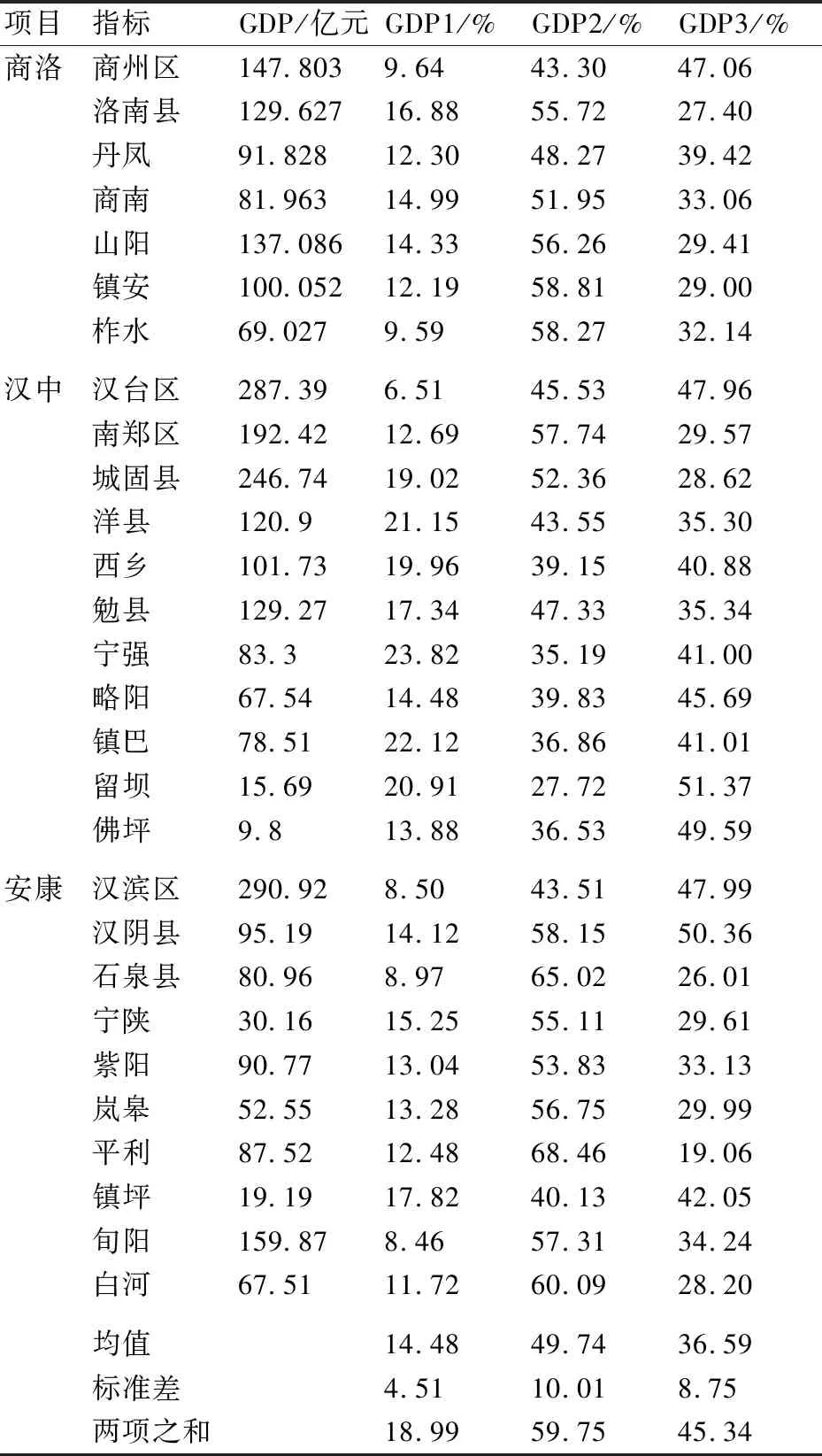

2.1.1 乡村发展类型划分 GDP1(%)为第一产业在地区生产总值的比重,GDP2(%)为第二产业在地区GDP的比重,GDP3(%)为第三产业在地区GDP的比重[18]。由表2可见,在陕南地区28个县区中,第一产业占地区GDP的百分比最低值为汉中市汉台区的6.51%,最高值为汉中市宁强县的23.82%,主要分布于10%~20%之间,平均值为14.48%,标准差为4.51%。在第一产业占GDP的比重中,28个县区的数值波动较小,地区差异较小。

表2 陕南各县各产业占地区GDP比重

由表2可见,在陕南地区28个县区中,第二产业在地区生产总值的百分比最低值为汉中市留坝县的27.72%,最高值为安康市平利县的68.46%,主要分布于40%~60%之间,平均值为49.74%。标准差为10.01%,则第二产业在地区生产总值的百分比中,28个县区的数值波动较大,地区差异也较大。在陕南地区的28个县区中,第三产业占地区GDP的百分比最低值为安康市平利县的19.06%,最大值为汉中市留坝县的51.37%,主要分布于30%~50%之间,平均值为36.59%。标准差为8.75%,则在第三产业占地区GDP的百分比中,28个县区的数值波动适中,地区差异也相对适中。

因此,根据陕南28个县域产业发展现状,乡村发展类型可分为4类:农业主导型、工业主导型、商旅服务型和均衡发展型。若第一产业产值占地区产值比重大于18.99%,则为农业主导型;若第二产业产值占比大于59.75%,则为工业主导型;如果第三产业GDP占比大于45.34%,则为商旅服务型;如果3类比重都小于标准值,那么为均衡发展型,如表3所示。

表3 陕南乡村发展类型划分

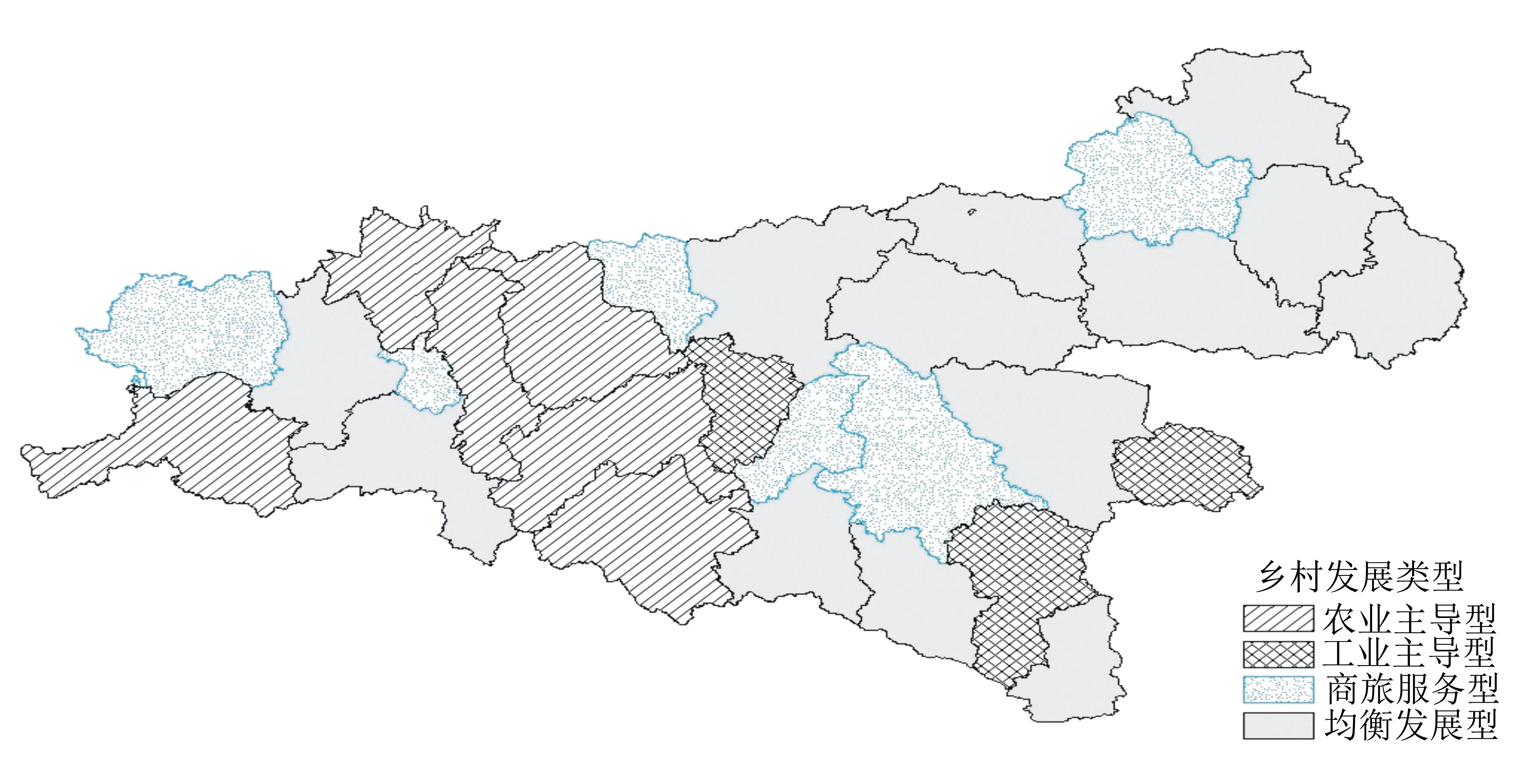

2.1.2 乡村发展类型分析 由图1可知,陕南乡村发展类型以均衡发展型最多,这类县域的第一、二、三产业发展状况较为协调。县区为13个,包括洛南、丹凤、商南、山阳、镇安、柞水、南郑区、勉县、宁陕、紫阳、岚皋、镇坪及旬阳,总面积为35066 km2,在商洛、汉中、安康均有分布,占陕南地区全部县域的46.4%。其中以商洛市最为集中,有6个县为均衡发展型,第一、二、三产业发展显现出“并驾齐驱”的态势,但缺乏强有力的、有代表性的龙头产业的带动。

其次为商旅服务型。在该乡村发展类型中,包括商州、汉台、略阳、佛坪、汉滨、汉阴6个县区,经济发展主要依靠第三产业推动。面积为14289 km2,占全部研究对象的21.4%,其中4个县属于汉中地区。汉中位于秦巴山脉之间,作为汉文化发源地,历史氛围浓重,景色秀丽,为汉中旅游的兴起创造了天然优势,因此,汉中地区的商旅产业,即第三产业发展态势良好。

农业主导型是指农业在社会经济发展中的比重较大,农业发展状况较好的乡村发展类型。这类地区包括城固、洋县、宁强、镇巴、留坝、西乡6县,面积为17325 km2,占陕南全部区县的21.4%。且都属于汉中地区,除城固县外,其余以山地、丘陵为主,由于地形较为复杂,使得该地区交通不畅,社会经济发展受到一定程度的限制,因此,第一产业便成为该地区主要发展方向。

工业主导型是指经济发展以工业为主的乡村发展类型,这种发展类型在陕南地区最少,仅有石泉、平利、白河3县,面积为5602 km2,占陕南地区全部县域的10.71%,并且都分布在矿产资源丰富的安康地区,从而形成安康地区工业经济发展较为突出的现状。

图1 陕南各县乡村发展类型空间分布

2.2 乡村性评价

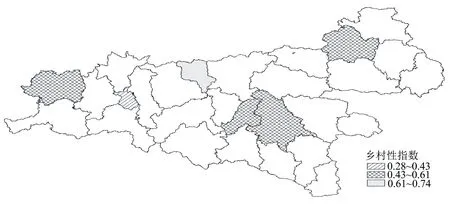

利用ArcGIS软件的自然间断点分级法(自然间断点分级法是基于数据中所固有的自然分组,通过对分类间隔加以识别,可对相似值进行最为恰当地分组,并且可以使各个类之间的差异最大化,要素将被划分为多类,而对于这些类,会在数据值的差异相对较大的位置处设置其边界),对28个县域的乡村性指数(Rural Index,RI)进行分级,RI在0.28~0.43之间则乡村性弱,在0.43~0.61之间则乡村性适中,在0.61~0.74之间为乡村性强(图2)。RI介于0~1之间,RI越接近于0,表明乡村性越弱,综合发展程度越高;RI越接近于1,表明乡村性越强,则综合发展程度越低。

图2 陕南各县乡村性指数

通过对陕南各县的乡村性指数进行分析可以得出,陕南地区县域乡村发展状况具有显著差异,其中商洛地区总体乡村性指数为0.443;汉中地区总体乡村性指数为0.359;安康地区总体乡村性指数为0.574。陕南3市综合发展程度大致为安康<商洛<汉中。其中,安康地区人均耕地面积、农业人口比重、第一产业就业比重、偏远程度等指标都高于商洛,汉中市上述指标均低于安康、商洛2市;耕地产出率、农业劳动生产率、农业机械化水平等指标中,安康均小于商洛,而汉中市上述指标均高于商洛、安康2市。根据指标的正逆性质,可以判断安康市的乡村性指数最大,汉中最小,商洛居中。

整体来看,陕南以乡村性较强县域为主,南部为大巴山区,乡村性整体偏高,北部为秦岭山区,乡村性也呈现较高水平;以汉中的汉台区、城固、留坝3县区为中心的地区乡村性较弱,并由此沿汉江河谷向东延伸,呈条带状分布,这一区域乡村性较弱,经济发展水平相对于陕南其他县域较高。

比较图1和图2,陕南县域乡村发展类型与乡村性强弱不是绝对相符,不是传统以农业为主的县域乡村性强、以工业为主的则乡村性弱。这是因为以农业为主的县域以发展现代农业为主,农业机械化水平较高。而以工业为主的县域尽管工业生产总值高,但对该地经济发展的带动仍较为有限。

2.3 不同乡村发展类型的乡村性分析

通过ArcGIS软件将乡村发展类型与乡村性指标数据进行对比,分析不同乡村发展类型的乡村性。乡村性可反映乡村发展状况,也能反映同一乡村发展类型、不同地区的发展阶段,将乡村性与当地发展现状相结合,能够深入研究同一乡村发展类型的空间分异(表4)。

表4 陕南县域乡村发展类型及其乡村性指数分级

由图3可知,农业主导型县域共6个,其中乡村性强的县区最多,有3个,在所有农业主导型县域中占总面积的57.1%,分别为汉中市的西乡、宁强和镇巴县,这3个县位于大巴山地,位置偏僻,距离市区较远,地势地貌复杂,交通不便,与外界交流受到影响,因此乡村性较强。

图3 农业主导型乡村性发展水平

乡村性适中县域仅1个,为汉中市的洋县,面积占总体的18.5%。位于河谷地带,地势较为低平,对外交通便捷,具有一定的农业基础条件,同时,作为朱鹮故乡,应充分发挥其天然优势,在政策的大力扶持下,进一步推动当地特色旅游的发展。

乡村性弱的县域有2个,占农业主导型县域总面积的24.4%,为汉中市的城固县和留坝县,这2个地区毗邻汉中市区,紧密依托市区完善的基础设施,经济基础相对较好,第一产业在其社会经济发展中比重偏低,并且农业现代化水平高,多发展近郊农业或乳畜业、花卉农业等,因此乡村性较弱,经济发展状况良好。

由图4可见,工业主导型县域共3个,主要分布在区位优势显著、经济发展水平较高的地区,这些地区工厂较多,劳动力需求旺盛,人均收入相对较高。同时,由于工业化进程的加快,这类地区大量占用耕地,且第一产业劳动力比重逐渐下降,乡村性指数平均值最低。其中,乡村性指数高的地区为2个,为安康市的平利县和白河县,占所有工业主导型县域面积的72.8%。白河县靠近湖北十堰,受到十堰工业发达地区的经济辐射,所以为工业主导,但因其远离城市中心,且位于山地,地形崎岖,地势起伏大,工业发展受到了一定的限制,乡村性也较强。

乡村性适中的地区仅1个,为安康市石泉县,占工业主导型总面积的27.2%,位于安康市西南,距离中心市区较远,既有经济基础薄弱,农业科学技术水平较低的劣势,但同时其耕地面积广阔,物种丰富,所以乡村性指数适中。

图4 工业主导型乡村发展水平

由图5可见,商旅服务型县域有6个,主要分布在汉中和安康地区,商洛地区只有1个。其中,乡村性指数高的地区仅1个,是汉中佛坪县,占商旅服务型县域总面积的10.4%。佛坪处于汉中东北部,位于大秦岭核心地带,地貌复杂,生物多样性强,旅游资源丰富多样,但以初级旅游开发为主,对地区发展的推动作用还需进一步增强。

乡村性适中的地区共有4个,包括安康市的汉滨区、汉阴县,汉中的略阳和商洛的商州区,占所有商旅发展型县域面积的85.1%。此类地区自然环境和旅游资源条件较好,旅游产业发展状况良好,推动了当地的就业和经济发展。对于这类地区来说,应全力提高旅游服务的层次和质量,完善好服务行业的规范和标准,注重加强对工作人员的培训,对服务流程进行标准化管理,同时要注重规范经营行为,加强对旅游服务业的卫生、服务行为、环境以及消费价格的管理,通过旅游业带动特色农业的发展。

乡村性较弱的1个县域为汉中的汉台区,位于市区,经济基础良好,具有较好的现代化农业科技水平,丰富多样的自然和人文资源为该地区带来了大量旅客,为该地区的经济发展注入了强大的活力。

图5 商旅服务型乡村性发展水平

如图6所示,陕南乡村发展类型以均衡型为主,共13个县域,占全部区县的46.4%。但其中内部发展差异很大,主要以乡村性较强的县域为主,包括安康的紫阳、岚皋、镇坪、旬阳,商洛的镇安、柞水,以及汉中的南郑县等7个地区,占总面积的50.9%,主要分布在安康地区。

乡村性适中的地区有5个,分别为商洛地区的洛南、丹凤、商南,以及汉中的勉县、安康的宁陕县。乡村性弱的县域有1个,为商洛市的山阳县。这一类均衡发展型地区虽然第一、二、三产业处于协调发展阶段,但整体发展程度不一,各县域间发展差异悬殊,迫切需要进一步优化产业结构,促进产业优化升级。同时,三次产业均衡发展的同时可能会面临某一产业对该地区发展带动作用不够突出,资源配置与该地区发展状况不合理的问题。因此,要充分发挥地区主导产业的龙头作用,推动乡村社会经济发展。

图6 均衡发展型乡村发展类型的乡村性发展水平

3 结论及建议

3.1 结论

(1)陕南乡村发展类型可分为农业主导型、工业主导型、商旅服务型和均衡发展型4类,以均衡发展型居多,工业主导型最少。

(2)陕南县域尺度上的乡村性具有明显差异,综合发展程度大致是安康<商洛<汉中。虽然安康市发展水平高于商洛,但从发展的均衡性、综合性来看,商洛市发展优于安康市。

(3)乡村性强弱与乡村发展水平并不是绝对相符,以南部大巴山区为代表,这一地区乡村性指数整体较高,但乡村发展类型不是以农业主导型居多,而是以均衡发展型为主。

3.2 建议

首先,陕南各县应从自身优势出发,加快乡村发展转型。一方面加快推动城镇化进程,加大政策支持力度,增强基础设施建设,建设现代化乡村,加大农业、农村、农民方面的投入力度,为乡村发展奠定良好的社会基础。

其次,紧密依托当地特有乡村发展资源,推动三次产业的统筹协调发展,以现代化农业技术促进乡村农业的进步,促进农业经济发展,因地制宜,选择适合当地发展的产业模式,发展花卉业、农特产品、林果业、乳畜业等特色农业,并促使其形成产业化,积极打造地区特有品牌,发展生态农业;与此同时,要进一步推动乡村地区旅游、乡村商业贸易等农村第三产业的健康有序发展。