专访樊晓光:像拍艺术电影一样做一场展览

2020-01-01陈令孤

文 陈令孤

“我们要通过展览来雕刻时光,梳理艺术,做美的启蒙”

一场高规格的艺术展览,是一项巨大而精细的工程。作为策展人和珠宝专家,樊晓光在这个领域已浸淫10年,对于西方珠宝艺术的变迁,拥有深厚的知识积淀和前瞻性的视野。

在他看来,相比较珠宝的经济价值,其背后的文化属性是更需要被彰显的。“艺术品是有生命的,而收藏家只是它们生命中的过客。”他想通过这次展览,去影响更多的人,把文化传承下去。

围绕珠宝的收藏和展览话题,《博客天下》记者与樊晓光进行了对话。

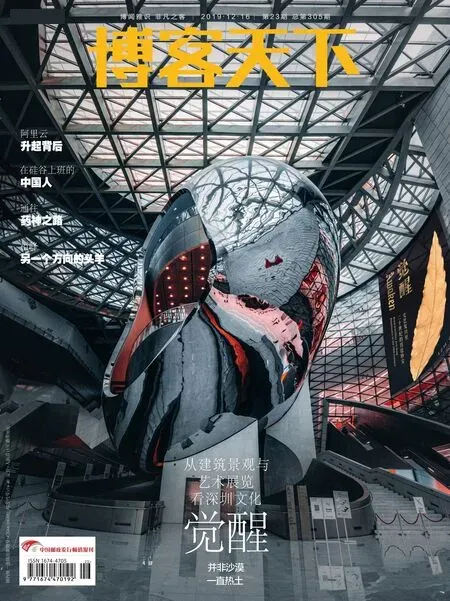

博客天下:这次展览的名字为什么叫“觉醒”,背后有什么寓义?

樊晓光:这个名字是我提出来的。筹备展览中,我们想了很多名字,但都不是很满意。我这个人从不午睡,但是有一天睡着了,五分钟后醒来,我想不如就叫“觉醒”吧。

仔细品味,其实很有意思,起码包含有三层含义:第一,这次最重要的展品中有拿破仑的“金叶子”,而拿破仑说过,中国是一头沉睡的雄狮,迟早会醒来,如今,他的预言实现了。第二,这些展品都经历过一个漫长的沉睡过程,然后集体在展览上被唤醒。第三,我觉得这是中国人审美的觉醒,年轻人对于美、知识、艺术,内心深处开始有了感知。

博客天下:你们想要举办这样一次展览的出发点是什么?

樊晓光:这些珍宝来自历史最隐秘的那些角落,沉睡百年,从来没有在一个空间里面相遇。所以,我们希望它们能被更多人看到,尤其想让中国的年轻人可以近距离接触历史。学习历史,不是我给你一本书,你要把它背下来,而是那一刻你会被打动,被真实的细节打动。

同时,我们希望更多的设计师、从业者能从这些过去的珍品中获取灵感,得到技与艺的启发,但模仿只是其中最最基础的一步,没有一个优秀的珠宝设计师会止步于学习他人,我们期待的,是能帮助人们实现真正的创造。

在国家之间的交往中,这些艺术品也是使者。我们不代表官方,但“国之交在于民相亲,民相亲在于心相通”,我们要让世界知道,中国人也有对西方文化的认知,这是一种相互欣赏。

博客天下:你以前有过类似的策展经验吗?这次想达到一个什么效果?

樊晓光:我做过策展人,但这一次我想做出至少在我看来是最好的展览。我对所有展品很熟悉,就像我自己一样。当它们真要去面对公众,我希望要在相遇的时候,是最浪漫的那一刻。所以,我们不惜代价去营造这样的氛围,在细节上无比苛求,希望可以打动每一个人。

这次展览,我们就像在拍一部电影,但我们要拍出的是历史上最感动人的那些影片。比如我们今天看小津的《东京物语》,哪怕是黑白的,一样会感动。我们要通过展览来雕刻时光,重新梳理艺术,来做美的启蒙,这是我们要达到的效果,也是最大的动力。

博客天下:据你了解,中国收藏家打进西方艺术品市场,有什么难点?

樊晓光:困难的地方就是一开始西方艺术品市场不认可中国收藏家,存在着极大的傲慢与偏见。我知道的是,中国藏家起初去竞争这些历史珠宝的时候,外国人是很诧异的:你们是不是走错地儿了?他们认为中国人出去就是买钻石,买奢侈品。

消除这种偏见的唯一途径,就是要让外国人知道中国收藏家也是懂西方文化的,是认真的。

好在我们这个时代的互联网很发达,当你想去了解艺术品源头的时候就变得很简单,可以从方方面面补充知识。先通过博物馆看到真正的好东西是什么,然后搜集各种信息,去更多地了解它、去研究它。

博客天下:你一再强调珠宝身上,有很重要的文化艺术属性,主要体现在哪些方面?

樊晓光:我以皇室珠宝为例,它们是权力的象征。拿破仑的权力,就体现在权杖、宝球、冠冕,还有重要的项链上。这些东西的艺术造诣到了极致,就像是黄金领域的“蒙娜丽莎”。很多在他遭遇滑铁卢以后都毁掉了,但它们还出现在油画里,这就是历史的见证。

它们被制作出来,最初是当成一份财产,在你出现问题的时候,动荡的时候,至少有一个可以东山再起的希望。这样的事件在历史中比比皆是,比如路易十六的断头王后,在上断头台之前,把她的珠宝寄往远方。那些珠宝身上,就有了历史故事。

所以,一件历史中的珍宝有足够的艺术价值,它和一个人有密切的关系,它与一个国家、一个时代也有密切的关系。很多珠宝的重要程度,不仅是家族的遗产,还是一个国家的遗产,是国宝。这世界人们收藏珍宝有各种不同的目的,但回顾历史,也有一些人是出自于疯狂的热爱。

博客天下:欧洲珠宝艺术在中国收藏界是一个并不算太热的门类,你见证中国收藏家的这个历程,中间最大的感受是什么?

樊晓光:当然最重要的是它们本身的美,吸引了我。我觉得我有点像时光旅行者,时光旅行者都会有一个后遗症,就是现有的时间在你面前是被打碎的。你活在另外一个维度里,只有那些艺术品才可以证明这个世界曾经发生过这样的事情。我觉得历史需要建立起这样的一种新的维度,需要有一个艺术品构筑的历史被写出来。

中国收藏家做的是一件别人没有做过的事,他们的眼光放到了更远的地方,中国人也开始参与保护历史,保护人类共同的遗产,我觉得这是很值得骄傲的一件事情。