乔纳森·理查森与萨默斯勋爵的素描收藏及早期英国艺术史写作

2019-12-30卡萝尔吉布森伍德

卡萝尔·吉布森―伍德

现在回看18世纪英国形成的众多精美的素描收藏,约翰·萨默斯勋爵[Lord John Somers,1651―1716]的收藏在其中并不是最有名的。一个重要的原因或许是它没有像查茨沃思收藏[the Chatsworth collection]那样历经几代完整传承;而是在刚建立起没几年就于1717年流散。但是萨默斯勋爵的收藏保留了一个显著的特征,为研究18世纪早期鉴赏家对于艺术收藏的态度提供了非常重要的信息:即大部分萨默斯藏品的编排方式都有确切完整的记录。此外,负责这项编排工作的是老乔纳森·理查森[Jonathan Richardson senior],他不仅自己收藏了一批重要的素描,也是同时期其他收藏家的顾问。我认为,萨默斯收藏的组织方式具有一种示范性原则,体现了当时人们对绘画史一种独特的兴趣,这一原则也可见于同时期英国的艺术写作,自然也包括理查森本人的著作。类似的原则明显还在理查森自己的收藏中起了指导作用,并可能影响了其他人的收藏,不过还原这些收藏的编排方式却并非易事。

约翰·萨默斯勋爵似乎只在人生晚期才真正成为一位素描收藏家。相比起绘画,文学才是他的主要兴趣,例如参加基特卡特俱乐部[the Kit Cat Club],赞助约瑟夫·艾迪生[Joseph Addison]等一些作家,还建了一个藏书丰富的个人图书馆。1See William L.Sachse,Lord Somers.A political and portrait,Manchester,1975,pp.189-210.但大约在1700年后,一些文献中记载了他对绘画日益浓厚的兴趣。据乔治·弗图[George Vertue]记载,17世纪90年代萨默斯在担任大法官期间,请西蒙·迪布瓦[Simon Dubois]为他绘制了肖像画,在这之后萨默斯就成了迪布瓦的主要赞助人。2乔治·弗图讲述了一件轶事,萨默斯最初作为模特坐在迪布瓦面前时并未亮明身份,他在这之后成了迪布瓦的赞助人;The Walpole Society,xvi (Vertue I,1929-1930),p.125。在他对迪布瓦的描述中,弗图再次写道萨默斯是迪布瓦的赞助人与遗嘱执行人之一的事实;The Walpole Society,xx (Vertue II,1931-1932),pp.138-139。1709年左右,弗图也将自己在版画事业上的发展归功于萨默斯的赞助,并在自传中暗示其他艺术家也得到了萨默斯的资助:

……(弗图)的一些作品确实得到了公众的赞赏,然后他就被推荐给了当时非常热衷于艺术的萨默斯勋爵。勋爵雇佣他绘作了那幅著名的大主教蒂洛森[Tillotson]肖像,这幅重金定制的作品完成后勋爵更是对其赞赏有加。3The Walpole Society,xviii (Vertue I),p.2; repeated in another draft,p.16.

萨默斯所欣赏的还有版画家约翰·史密斯[John Smith],据说“萨默斯勋爵对他的作品非常喜爱,在乘马车出行时一般都会随身携带”。4In the anonymous “Essay on Prints” published in The Works of Jonathan Richardson,London,1792,p.265.还有画家戈弗雷·内勒爵士[Sir Godfrey Kneller],他大约在1685年到1716年之间为萨默斯绘制了至少五幅肖像。5See J.Douglas Stewart,Sir Godfrey Kneller,Oxford,1983,p.130 and catalogue numbers 680-685.

作为一名收藏家,萨默斯最初的艺术收藏似乎都与迪布瓦有关。弗图指出,“这位勋爵开始成为鉴赏家[Virtuoso],或者说一位艺术爱好者,给了迪布瓦大量资金购买绘画和素描等作品,6The Walpole Society,xvi (Vertue I),p.125.这就意味着身为收藏家的迪布瓦一直在为萨默斯早期的收藏提供建议。另一位见证了1700年左右萨默斯收藏趣味的人是沙夫茨伯里三世伯爵安东尼·阿什利·库珀[Anthony Ashley Cooper,third Earl of Shaftesbury]。1713年,他从那不勒斯给萨默斯寄去了论文〈关于赫拉克勒斯审判历史场景的一种构想〉[A Notion of an Historical Draught of the Judgment of Hercules],还附上了一封献给萨默斯的信,题为“关于素描[Design]的艺术或知识”,在信中沙夫茨伯里写道:

因此,我回到我的鉴赏学[Virtuoso-Science]上来;它是我在目前境况下的主要消遣,而阁下您总能带来一个新视角,如果不是和您一起,我对任何绘画主题的思考都不会感到满意。因为就连这个构想,也是在几年前我们某天的谈话中产生的。那时我有幸与阁下在乡间一起度过了一段美好的时光。您在那里向我展示了一些从意大利寄来的线刻版画。其中一幅我记忆犹新;这幅画恰巧与我随信附上的论文主题一致。但是画的作者是谁,或模仿了哪位大师,处理画面时又用了何种手法,这些细节我已经完全忘记了。这些就发生在您来休假的夏季时节。7Shaftesbury,Characteristicks of Men,Manners,Opinions,Times,3 vols,5th edn,London,1737,iii,p.408。这封信并没有被收录到Characteristicks of Men一书的早期版本中。

信中提到的场景肯定发生在1711年之前,那个时候沙夫茨伯里前往那不勒斯呆了“几年”。

萨默斯对绘画的浓厚兴趣也反映在他的个人图书馆中,有一份按主题分类的完整藏书目录流传至今。书目中“绘画和画家”[De Pictura et Pictoribus]部分罗列了大约70 个条目,可见萨默斯几乎藏有自16世纪末以来出版的所有重要艺术理论和艺术史论著,书目所列的最后一条就是1715年理查森出版的《论绘画理论》[Essay on the Theory of Painting]。8BL[British Library],Additional MS 40752,“Catalogue of Lord Somers Library”,fols.65-66.图书馆另还藏有建筑书籍以及多卷线刻版画。

根据弗图的说法,1708年迪布瓦去世时,“他将自己所有装订成册的版画都留给了萨默斯,就迪布瓦的社会地位而言,版画数量是相当可观的。除了这些版画,还有凡·戴克[Vandyke]为他父母绘制的肖像画。”9The Walpole Society,xviii (Vertue I),p.125.萨默斯本人从未出过国,他的许多外国素描、油画和版画可能都是通过欧洲大陆的朋友和代理商购买。例如,1707年6月29日来航[Leghorn,今意大利里窝那——译者]的一份运单说明他曾收到过“两箱画”;而运单的担保人则是“尊敬的亨利·牛顿”[Henry Newton]。10BL,Additional MS 4223,fol.243.牛顿是当时英国驻托斯卡纳的外交使节,也是萨默斯的挚友。11Sachse (as in n.1),p.196.萨默斯与身在意大利的什鲁斯伯里公爵[the Duke of Shrewsbury]以及威廉·肯特[William Kent]的通信表明,迟至1715年他仍在购买意大利油画。12Ibid.,p.197.不过萨默斯最重要的一笔交易就是买下了米兰收藏家塞巴斯蒂亚诺·雷斯塔神父[Padre Sebastiano Resta,1635―1714]生前所藏的几卷素描。

雷斯塔曾将素描汇为大约20 册,这些作品主要来自意大利,素描旁边还有他做的大量笔记,写到了这些作品的作者、流传经历及作品在艺术史进程中所处的地位。13关于雷斯塔的收藏家身份,详见A.E.Popham,“Sebastiano Resta and his Collections”,Old Master Drawings,xi,no.41,June 1936,pp.1-19; Giulio Bora (with introduction by Angelo Paredi),I disegni del Codice Resta,Milan,1978; and Julius Schlosser Magnino,La letteratura artistica,3rd edn,Florence,1979,pp.467,475,723-724 with further bibliography。他把这其中的许多素描卖给了阿雷佐主教马尔凯蒂[Monsignor Marchetti,Bishop of Arezzo];1704年主教死后,他的侄子继承了这批作品。14见帕雷迪[Paredi]为朱利奥·博拉[Giulio Bora]所撰前言(见注13),第9―10页。1709或1710年的3月,雷斯塔/马尔凯蒂收藏开始出售,约翰·塔尔曼[John Talman]从佛罗伦萨写给牛津基督教堂的主持牧师亨利·奥尔德里奇[Henry Aldrich of Christ Church,Oxford]的一封信证明了此事。15乔治·弗图知道这封信的存在(目前下落不明),他在18世纪40年代曾将信的片段摘录到自己的一本笔记中;详见The Walpole Society,x (Vertue VI,1948-1950),pp.126,129-130。W.巴索在其1758 和1770年的著作Tracts和Archeologia中刊登了这封信。波帕姆刊登了此信的完整副本(见注13),第4―6页。塔尔曼在信的开头这样写道:

我最近看到了一批素描收藏,这些作品的绘画技法和一些少见的构图方式,无疑是全欧洲最好的;就它们真正的价值而言,售价并不算高。使节先生与我意见一致,并希望我能把著录的摘要准确地复制出来送给议长先生——我在给您的信中也附上了我上次给托珀姆先生[Mr.Topham]的摘要,好让您给诸位先生过目。

他接着讲述了已故主教的侄子希瓦利埃·马尔凯蒂[Chevalier Marchetti]正在出售雷斯塔神父收藏的素描,随后详细介绍了这16 卷素描收藏中的一些细节。虽然这封信广为人知,却并不能确认其中提到的“我的议长”就一定是指于1708年至1710年担任枢密院议长的萨默斯勋爵;我们只知道萨默斯在1693年至1700年间担任大法官。16Sachse (as in n.1),pp.262-293.在信中要求塔尔曼把藏品介绍寄给萨默斯的“使节先生”应该就是亨利·牛顿。而“托珀姆先生”很有可能是温莎的理查德·托珀姆[Richard Topham of Windsor],塔尔曼或许是他在意大利的代理人。17理查德·托珀姆(1671―1730)收藏了大量素描和版画,其中包括大量委托巴托尼[Batoni]绘制的仿古素描。弗图对此的描述可以 在The Walpole Society,xxiv,1935-1936,pp.118-119 中找到。也可见展览目录Batoni,London,Kenwood House,1982,p.80。我非常感谢金·斯隆[Kim Sloan]辨认出托珀姆所写的内容并提供了这些参考资料。

塔尔曼1708 至1712年间在意大利时的书信复本留存至今,这些信中写有购买雷斯塔素描时协商的原则,以及塔尔曼、牛顿等人在为英国赞助人收购作品时所扮演的角色。18Bodleian Library MS Eng.letters e.34。休·昂纳[Hugh Honour]在〈在意大利时的约翰·塔尔曼与威廉·肯特在意大利〉[John Talman and William Kent in Italy]中对这份手稿进行了简要的讨论,Connoisseur,cxxxiv,1954-1955,pp.3-7,昂纳将这一发现归功于霍华德·科尔文[Howard Colvin]。不过昂纳围绕雷斯塔素描收购一事展开的解读并不准确。1709年11月,塔尔曼抵达佛罗伦萨后,在给托珀姆先生的信中说他正在为“我尊敬的德文郡阁下、上将先生、议长先生以及哈利法克斯先生”(即德文郡二世公爵威廉·卡文迪什[William Cavendish,second Duke of Devonshire];彭布罗克八世伯爵托马斯·赫伯特[Thomas,eighth Earl of Pembroke];约翰·萨默斯勋爵;哈利法克斯一世伯爵查尔斯·蒙塔古[Charles Montagu,first Earl of Halifax])服务。他还向“我们的使节阁下”表达了敬意。19Bodleian Library,MS Eng.letters e.34,fol.70.到1709或1710年的3月初,塔尔曼和牛顿已经见到了马尔凯蒂手中的雷斯塔素描。书信复本中还有一封长信,内容是塔尔曼向托珀姆描述雷斯塔素描;信的措辞与他写给主持牧师奥尔德里奇的几乎一样,只是另要求托珀姆将随信附的目录拿给塔尔曼的父亲以及“尊贵的德文郡阁下和上将先生”过目。信中还有一条写给自己的备忘,提醒自己已将这封信与目录一起寄给了托珀姆和奥尔德里奇。20Ibid.,fols 95-96.

同样的信塔尔曼还寄给了佛罗伦萨的一位马多克斯先生[Mr.Madox],但是没有目录。在信中塔尔曼提到,“请您告诉我的萨默斯勋爵,我已听从使节先生的命令,将一份珍贵的收藏品目录寄往英国……托珀姆先生有这份目录,我已请求他将目录拿给几位收藏家先生们过目。”21Ibid.,fol.97.尽管牛顿专门向塔尔曼提出要求,将目录也寄给萨默斯勋爵,但很显然塔尔曼不想再第三次重复抄写这份目录。到五月时,德文郡公爵告知托珀姆他有意购买这批素描;此时身在罗马的塔尔曼回信请公爵将付款方式告诉牛顿。萨默斯勋爵似乎也是在同一时间向牛顿抱怨他甚至从未见过这份目录。塔尔曼把责任推给了托珀姆,他本以为托珀姆已把目录给所有藏家先生们看过。22Ibid.,fols 123-26.塔尔曼随后的几封信详细记录了他与马尔凯蒂继承人的代理人萨瓦雷利[Savarelli]就这些素描价格展开的协商。德文郡公爵愿意为此出500镑[英国旧制货币,1磅=4克朗。到1760年,克朗银币就几乎完全消失了——译者];对方要价3000克朗,塔尔曼出价1400克朗。这笔交易最终于1710或1711年3月成交,牛顿向萨瓦雷利支付了1600克朗。23Ibid.,fols 131,182.然而买家并非德文郡公爵,而是萨默斯勋爵;来往信件中并没有出现过买家易主的记录,不过塔尔曼曾多次提到必须以“现金”支付,照此推测,公爵当时无法按时支付现金,而萨默斯做到了。

在罗马,塔尔曼继续寻找艺术作品推荐给英国的贵族收藏家们。他写信给牛顿,说他找到了:

雷斯塔神父的另外4册素描集,它们不在马尔凯蒂主教收藏[Cavrs Collection,主教死后由其侄子希瓦利埃·马尔凯蒂继承——译者]的雷斯塔素描之列,但与主教所藏的雷斯塔素描集一样珍贵。这些素描集和你在佛罗伦萨见过的那些类似,也写有一些与绘画相关的历史或评论。24Ibid.,fol.132.

牛顿也许是自己买下了这4册素描,但更有可能是替萨默斯勋爵购买。25Ibid.,fol.158.不管怎样,当牛顿于1711年4月回到英国时,随身携带着20 卷曾经属于雷斯塔神父收藏的素描。

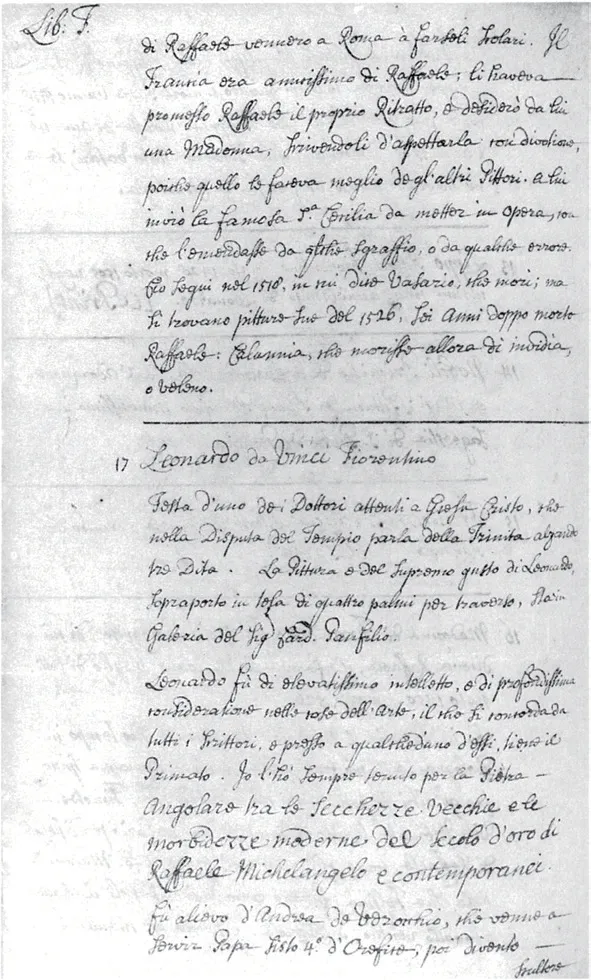

图1 Transcription of Resta’s annotations accompanying drawing no.17,book F.London,British Library,MS Lansdowne 802,fol.67v.

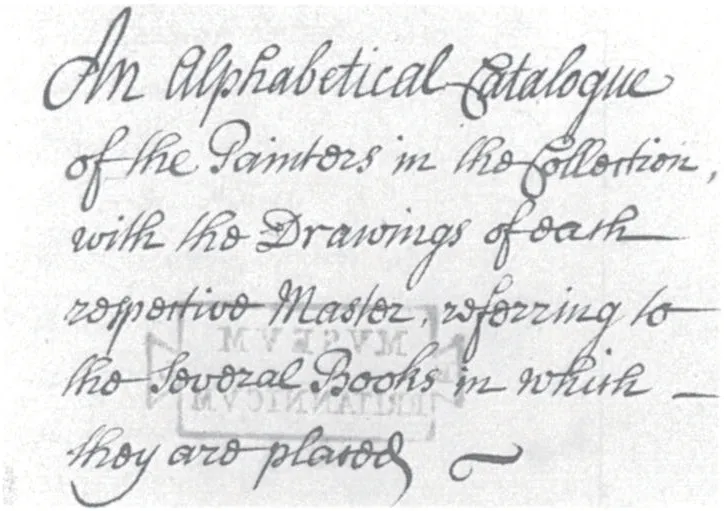

图2 (第91页图)Franciabigio,Head of a man in profile,drawing formerly in the collections of Resta,Somers and Richardson Sr,showing Resta/Somers numer f 17 and Richardson's mark

马尔凯蒂主教死后,雷斯塔本人也担心过他所藏素描的命运。在红衣主教鲁福[Cardinal Ruffo]的介入下,他似乎成功从马尔凯蒂的继承人手中夺回了自己的一卷素描。26See n.29 below.随后在1711年3月的一封信中,他描述了自己是如何在佛罗伦萨把这些素描“以一大笔钱的价格卖给了英国使节”。27节选自1711年3月17日雷斯塔写给朱塞佩·马尼亚瓦卡[Giuseppe Magnavacca]的一封信,由帕雷迪复制(见注14),第10页。但帕雷迪得出了一个错误的结论:“那位英国特使”一定是约翰·塔尔曼。帕雷迪在信中引用的一段话,暗示在牛顿购得马尔凯蒂的素描之前,这批作品就已经被卖给了“美迪奇家族一位已故主教的贴身男仆”,但这与其他证据有出入。帕雷迪声称这封信与其他雷斯塔和马尼亚瓦卡之间的大量通信记录一起收藏于柯勒乔市政档案馆[Archivio Comunale di Correggio]。我还没有机会查看这些手稿。信中所说的使节指的就是牛顿。雷斯塔在信中接着用得意的笔调提到自己听说“这位在佛罗伦萨的英国人每天都花很多时间去看素描和其他一些作品,有时还好奇写下这些高明评注的雷斯塔神父是怎样一个人。如果去了罗马,一定要和雷斯塔神父见面”。28As cited by Paredi (as in n.14),p.10.牛顿本人对素描的兴趣并不只是传闻,因为1712年,他曾用拉丁文给雷斯塔神父写了一封信,赞扬神父对艺术的鉴赏力。29帕雷迪曾提到过这封信,该信收于柯勒乔市政档案馆内的一份雷斯塔与马尼亚瓦卡通信记录的复本中(见注14),第11页。帕雷迪并不知晓这位写信人“牛顿特使”的身份。

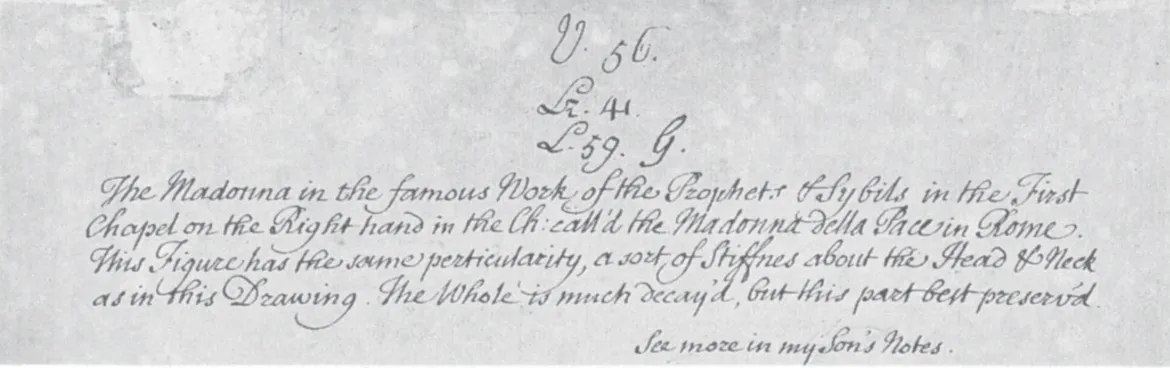

在50年前发表的一篇重要文章中,A.E.波帕姆[A.E.Popham]首先注意到了大英博物馆中两份手稿的意义,它们记载了1711年雷斯塔素描流入英格兰的相关情况。30Popham (as in n.13),pp.1-19.波帕姆认为大英图书馆中名为“雷斯塔神父关于素描的评注”[Father Resta’s Remarks on the Drawings]的兰斯当手稿,编号802[MS Lansdowne 802,以下简称“802 手稿”],转录了由字母“A”至“O”排列的14 卷素描内作品旁边密密麻麻的评注文字。转录员仔细地为每条注释编号,以使其与原卷中的素描相对应(图1)。相应的字母与编号也标在了素描上(现代的编目者称其为“雷斯塔/萨默斯编号”)(图2)。当萨默斯勋爵买下雷斯塔收藏时,他显然没有打算原封不动地保存这些作品,而是重新装裱了所有素描(只有一卷除外)。但他或他的顾问充分意识到了雷斯塔笔记的价值,因此使用了一套交叉参照的系统将笔记仔细保存下来,并将素描与之对应。

塔尔曼在写于1709 或1710年的信中曾列出雷斯塔出售的16卷素描,但802 手稿只提到了14 卷。塔尔曼的信件中也没有写购得的16 卷中少了哪一卷。正如波帕姆指出的,萨默斯购得的几册素描并不在塔尔曼描述之列。例如,两卷被雷斯塔分别命名为“帕尔纳索斯山巅的绘画”[Parnasso della Pittura,帕尔纳索斯山,位于希腊中部,古时被认为是太阳神和缪斯们的灵地——译者]和“各地的绘画”[L’Arte in Tre Stati]的素描就不在塔尔曼列的清单内,但这两册素描可以确定是雷斯塔在1707年出版的两本图册的原始材料。31Julius Schlosser Magnino,La letteratura artistica,Florence,1979,p.475.“帕尔纳索斯山巅的绘画”中的一条笔记显示,马尔凯蒂主教曾于1702年购得此卷素描,但在其死后又回到雷斯塔手中。32“阿雷佐主教马尔凯蒂在1702年打散了这些素描集。有两幅颇具纪念意义的肖像,一幅是购买这些素描集的马尔凯蒂主教的肖像,另一幅画的是红衣主教鲁福。马尔凯蒂主教死后,我请鲁福与马尔凯蒂主教的继承人协商,还请他恳求托斯卡纳大公介入,最终我得以从马尔凯蒂主教继承人那里取回一些素描。”BL,MS Lansdowne 802,fol 132v.如果是这样的话,在马尔凯蒂收藏对外出售时,这卷素描就应该仍在雷斯塔手中。塔尔曼的清单中也没有列出一册雷斯塔称为“圆形竞技场:最后两个世纪绘画的角逐”[Arena dell’ Anfiteatro di queste due Secoli,此册标题中所写“最后两个世纪”意指16、17世纪——译者]的素描,但1707年雷斯塔在一封信中提到了这册素描,当时他正试图将其卖给西班牙大使。33Popham,“Sebastiano Resta and his Collections”,Old Master Drawings,xi,no.41,June 1936,p.3.这笔交易显然没有成功,雷斯塔还保留着这些素描,因为书页中的一条笔记表明,1711年他仍在编辑这册素描。34BL,MS Lansdowne 802,fol 30r.萨默斯买走了上述3 卷素描,以及塔尔曼描述的由马尔凯蒂侄子继承的几卷素描。波帕姆对这3 卷素描的来历并没有提供任何解释,只说它们是通过不同途径到了英国。这些记录上的差异,原因就在于牛顿购得的4 卷素描,也就是塔尔曼于罗马发现的额外4 卷雷斯塔素描,这4 卷中肯定有“帕尔纳索斯山巅的绘画”“各地的绘画”“圆形竞技场”;这也说明,授意牛顿购买这额外4 卷素描的是萨默斯勋爵。

波帕姆指出,至少有3 卷塔尔曼所描述的素描不在802 手稿的目录中。35“Sebastiano Resta and his Collections”,p.10.然而,其中一卷塔尔曼称为“罗马和其他地方的拜占庭马赛克镶嵌画”[the ancient Greek paintings in the Mosaics at Rome,and elsewhere]的素描摹本,很可能在萨默斯藏品出售目录中被命名为“古代绘画素描集”[A Book of Drawings from ancient Painting]。36A Collection of Prints and Drawings,&c,of the Late Right Honourable John Ld.Sommers,London 1717,part 3,EE lot 6.照此看来,或许出于某种原因,萨默斯没有将这20卷素描全部编号并重新编目。37目前完好保存于大英博物馆的一卷名为“柯勒乔在罗马”[Correggio in Roma]的雷斯塔素描集,就很有可能是这20 卷中的1卷。这卷素描集的改编本已出版:Correggio in Roma di Sebastiano Resta,ed.A.E.Popham,Parma,1958.也有可能他并未存有全部20 卷素描。

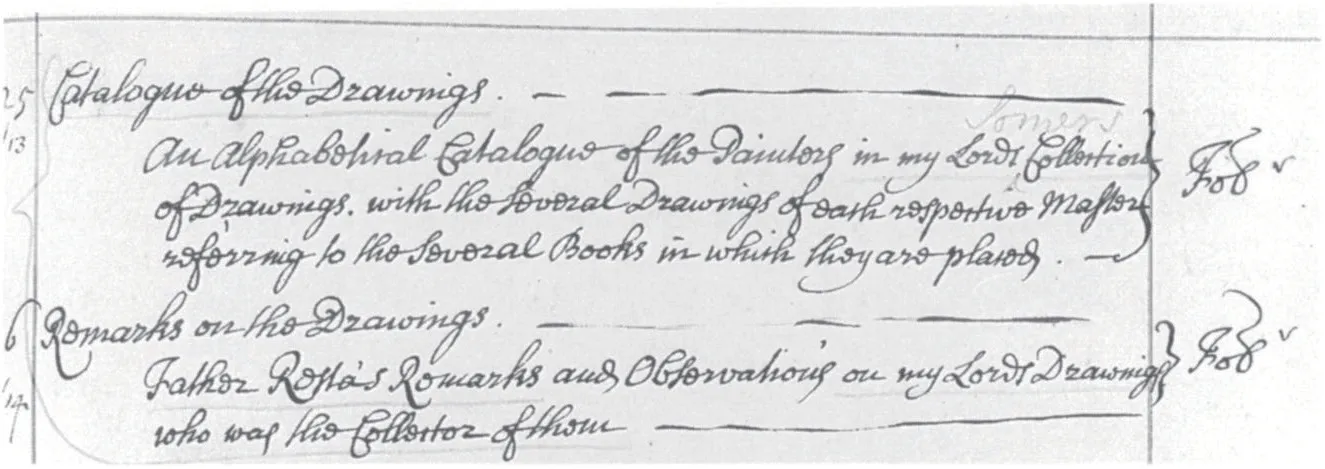

第二份手稿,兰斯当803[MS Lansdowne 803,以下简称“803手稿”],标题为“按字母顺序排列的画家及其相对应素描作品的目录”[An Alphabetical Catalogue of the Painters in the Collection,with the Drawings of each respective Master,referring to the Several Books in which they are placed](图3)。这份目录与802 手稿系同一人手笔。正如标题所示,这是一份按字母顺序排列的艺术家名单,并附有每一位大师所创作素描的主题与架号。这些架号与802 手稿中记录的雷斯塔收藏素描的编号并不一致;字母从A 到Z,从AA 到TT,数字从1 到50 不等。然而,803 手稿中罗列的许多素描,可以确定是802 手稿中收录的作品,因为一些雷斯塔/萨默斯编号在18世纪的重新装裱中留了下来,而作品背面的架号(老理查森所写)与803 手稿目录中的架号一致(图4)。波帕姆由此得出结论,即803 手稿就是萨默斯收藏对雷斯塔素描进行重新编排的证明。最近,波帕姆这个结论则被约翰·盖尔[John Gere]和詹姆斯·拜厄姆·肖[James Byam Shaw]推翻。38James Byam Shaw,Drawings by Old Masters at Christ Church,2 vols,Oxford,1976,i,p.12,n.5.

图3 MS Lansdowne 803,title-page,London,British Library

图4 图2背面,showing shelf number assigned in the Somers catalogue (BB54),Richardson's shelf numbers and his transcription of Resta's notes

图5 MS Harley 7191,fol.172r(detail),London,British Library

大英图书馆中的另一份手稿证明了波帕姆的解释本质上来说是正确的,不过上述几位都未曾提及这一手稿。这份手稿名为哈利手稿,编号7191[MS Harley 7191,以下简称“7191 手稿”],是萨默斯勋爵所藏手稿的目录。如前所述,萨默斯拥有一个庞大的图书馆,他在有生之年对自己收藏的印刷书籍和手稿按主题与架号进行了精心地著录。萨默斯收藏的许多手稿都与他本人的专业相关,有一些标题较为清晰,例如“古代法律汇编”[Collections of Ancient Statutes]、“手稿:与法律和法院相关的书籍”[Ms.Books relating to Law and to Courts of Justice]。不过,萨默斯的收藏目录中著录了一部分归为“手稿:杂集”[Ms.Books upon various Subjects]标题之下的手稿,而在此标题下列出的两份手稿,可确定就是现在著录为802 和803 的手稿(图5)。“手稿:杂集”标题下一共包含25 项条目,其中标记着架号2H13 的手稿,在7191 手稿中被描述为“素描目录。勋爵素描收藏中按字母顺序排列的画家及其相对应素描作品的目录”[Catalogue of the Drawings.An Alphabetical Catalogue of the Painters in my Lords Collection of Drawings,with the Several Drawings of each respective Master referring to the several Books in which they are placed]。紧接着架号为2H14 的手稿,则被记录为“关于素描的评注。勋爵素描收藏中雷斯塔神父的评注”[Remarks on the Drawings.Father Resta’s Remarks and Observations on my Lords Drawings who was the Collector of them]。39BL,MS Harley 7191,fol 172r.803 手稿的封面内仍能看到架号2H13。这样我们就知道了,803 手稿就是萨默斯勋爵的素描收藏目录,它与记录了雷斯塔评注的802 手稿,两者均曾为萨默斯所藏。

在进一步探讨已纳入萨默斯收藏的雷斯塔素描的命运之前,有必要先离题去纠正波帕姆所犯的一个错误,因为其他学者在将波帕姆的结论视作证据时,产生了许多严重的后果。波帕姆认为802 和803 手稿的笔迹属于老理查森或他的儿子小理查森。他之所以得出这一结论,有可能是因为他觉得还有其他证据(下文将对此进行讨论)表明老理查森与萨默斯收藏有关,但这显然是错误的。那个不辞辛劳将雷斯塔书中所有的注释转录下来的人并不是理查森,而另有其人,这个人还抄录下了萨默斯收藏的内容,因为两份手稿的笔迹是一致的(参看图1,3,5)。此人很可能是萨默斯雇来的一位书记员;他的笔迹带有18世纪书记员明显的风格。在当学徒学习绘画之前,老理查森受过抄写员的训练,因此两者笔迹存在一些相似之处毫不奇怪。但是仔细比对兰斯当手稿的笔迹与理查森的手迹后,就会发现它们之间的差异(参看图1,4)。而小理查森的笔迹,与波帕姆及其他人所想的不同,事实上与他父亲的或萨默斯抄写员的笔迹并没有太多相似之处。波帕姆的上述错误观点已被弗里茨·卢格特[Frits Lugt]、盖尔以及拜厄姆·肖等学者采纳。然而,正如上文所述,盖尔与拜厄姆·肖同时又否定了波帕姆认为803手稿是雷斯塔素描在萨默斯收藏中重新编排后的目录这一假设。他们对于萨默斯图书馆内那份说明了803 手稿内容的目录毫不知情,便做出了这样的假设,认为这份清单是理查森将自己收藏的素描出售给“另一位客户”的记录。而且在这一错误假设的基础上,拜厄姆·肖认为803 手稿中列出的所有素描在某个阶段都为理查森所有。其他编目者也假定,那些理查森记录了来历和编号的素描表明了理查森拥有这些素描,即使这些作品上没有他的收藏章。但事实是这些架号与803 手稿中提到的数字相对应,就表明了它们出自萨默斯收藏;因此,现代目录中有一大批老大师素描的流传经历都有误。40现代收藏系列中,藏有最多数量雷斯塔/萨默斯素描的是查茨沃思收藏(详见注13,Popham,p.15)与牛津的基督教堂。拜厄姆·肖在《牛津基督教堂的老大师素描》[Drawings by Old Masters at Christ Church]一书中,错误地把收录的50 多幅素描的出处都归于理查森。类似的一些编目错误,还出现在休·麦克安德鲁[Hugh MacAndrew]关于阿什莫林博物馆[Ashmolean Museum]所藏素描的目录及佳士得拍卖关于查茨沃思收藏中老大师素描的目录中。

从萨默斯收藏中保存了原来装裱的作品可以看出,老理查森负责重新装裱了从雷斯塔所藏素描中取出的作品。装裱沿用了他一贯的风格,这种风格可见于奥兰迪[Orlandi]的《绘画词典》[L' Abecedario Pittorico]中的描述41奥兰迪书中描述理查森的条目如下:对绘画、雕塑和建筑,他都有出众的鉴赏天赋,并以此不断完善自己几个精彩的收藏,他勤勉地搜集全欧洲最杰出大师的素描作品,将它们裱在非常精美的纸上,并在画心四周饰以金线。这些作品的体量大约有30 卷,理查森不仅本人欣赏,还满足了其他绘画爱好者。我对这位令人尊敬的鉴藏大师一直心怀感激,他不仅回复了我很多问题,并细心地帮我校订了要出版的书,还将他于1715年出版的《论绘画理论》这本书送给了我。Pellegrino Orlandi,L’Abecedario Pittorico,2nd edn,Bologna 1719,p.381。从上文可以清楚地看出,理查森曾与奥兰迪直接通信,所以后者描述的一定是理查森本人的收藏。乔治·弗图还曾讲述过一件轶事,说理查森曾通过安德鲁·海[Andrew Hay]把自己一段篇幅很长的生平介绍寄给了奥兰迪。The Walpole Society,xxii (Vertue III,1933-1934),pp.13-14.,也可见于理查森本人收藏的那些与萨默斯没有关联的作品 (图6、图7)。此外,写在这些素描下方的艺术家名字,以及写在衬纸背面与803手稿目录一致的架号肯定都是老理查森本人的笔迹。

我们不知道萨默斯勋爵邀请理查森来鉴赏自己新购得的素描是出于何种原因。1713年,也就是萨默斯购得雷斯塔收藏两年之后,理查森为萨默斯勋爵绘制了一幅肖像,42See Gordon William Snelgrove,The Work and Theories of Jonathan Richardson (1665-1745),unpublished PhD thesis,University of London 1936,pp.513-514.在这之前他们是否有过联系,目前没有任何文字记载。不过在萨默斯担任大法官期间,他们都居住在林肯斯因河菲尔兹[Lincoln’s Inn Fields]。43理查森至少在1703年到1725年间一直住在林肯斯因河菲尔兹的北侧。萨默斯的官邸则位于菲尔兹西侧。还有一种可能,萨默斯是通过英国皇家学会[Royal Society]认识的画家理查森;英国皇家学会的几位成员都是理查森的好友,也是他的赞助人,萨默斯则在1698 至1703年担任该学会会长。441713年以前就与理查森交好的皇家学会成员一定有弗雷德里克·斯莱[Frederick Slare] (小理查森的教父),应该还有威廉·切泽尔登[William Cheselden]和汉斯·斯隆爵士[Sir Hans Sloane],后两者与理查森的往来可以在几年后的记录中查到。理查森一共为18 位皇家学会成员绘制过肖像,其中西奥多·哈克[Theodore Haak]、罗伯特·玻意耳以及切泽尔登的肖像都可以确定绘制于17世纪90年代。See Snelgrove,(as in n.42),pp.37-50,727。1713年,大约在理查森48 岁时,他已经是一位很有名望的肖像画家。这时他或许也已成为公认的素描方面的权威,并开始建立起自己的老大师素描收藏,45在1688年或1694年的彼得·莱利爵士[Sir Peter Lely]藏品的一次拍卖会上,理查森已经开始购买素描,可以在帕尔马·焦瓦内[Palma Giovane]一幅素描上看到他的手迹:“彼得·莱利爵士拍卖会上由本人购得”(详见Christies sale catalogue Important Old Master Drawings,8 July 1975,p.11)。非常感谢黛安娜·德特洛夫[Diana Dethloff]提供此信息。鉴于他在《论绘画理论》一书中引用的素描数量,1715年时他的收藏数量似乎已经相当可观了。理查森在工作中还有另外一面,他几乎都能在画完顾客的肖像后与他们成为好友,或成为他们的艺术顾问。他素来以健谈闻名,我们很容易想象出这样一幅场景,在作画过程中他与模特儿一起谈论诸如收购素描等这种双方都感兴趣的话题。他与萨默斯勋爵也许就是在这样的交谈后,才达成了共识,加入到后者新近收购素描的整理工作中来。

图6 Lo Spagna,Woman holding a wreath,drawing formerly in the collections of Resta and Somers,but not Richardson,in Richardson's mount,London,British Museum

图7 After Polidoro,Mucius Scaevola putting his hand into the altar-flame,drawing formerly in Richardson’s collection,but not Somer’s,in Richardson’s mount.Oxford,Christ Church

可以肯定的是理查森能接触到雷斯塔的评注笔记,因为他以各种方式使用过这些评注。他在1715年的《论绘画理论》结尾附上了一份“历史年表”[Historical or Chronological List],列出了重要画家的生平。理查森在书中写道,他写作时参考的文献之一是“已故罗马鉴赏家雷斯塔神父的一件手稿”[a Manuscript of Father Resta,a late Connoisseur at Rome],其中关于柯勒乔生卒年的考证依据就来源于此。46Jonathan Richardson,An Essay on the Theory of Painting,London 1715; 2nd edn 1725,p.267:“由于年代久远,一些画家的生卒年有不同的记载,其中最不可靠的就是柯勒乔;我遵从雷斯塔神父手稿的权威性,雷斯塔是一位已故的罗马鉴赏家,他在考订生卒年时非常严谨,还特别研究了柯勒乔,因此最有可能得到正确的结论”。理查森给出的两种柯勒乔生卒年的可能(An Essay on the Theory of Painting,p.273),则是生于1473年或1494年,卒于1513年或1534年。据我所知,雷斯塔从未用过第一组生卒年1473―1513年,而是一直引用1494―1534年的传统观点。不过在一篇关于柯勒乔生涯的长文中(BL,MS Lansdowne 802,fol 162r),雷斯塔抱怨过瓦萨里对这位艺术家生卒年和学徒时代的忽视:“如果柯勒乔在1512年后不再有作品问世,瓦萨里也就不再关心他去世的时间,因此就把他放在了莱奥纳多和乔尔乔内的传记之后。”我怀疑理查森误解了这句话,将其错认为是雷斯塔对柯勒乔生卒年的判断。这一定是指萨默斯所藏素描中的评注,理查森仔细研究了这些评注。萨默斯去世后,理查森买下了一部分雷斯塔/萨默斯素描。小理查森曾提及他父亲的这次购买,47例如,老理查森收藏中有一幅被认为是安尼巴莱·卡拉奇所作的素描,小理查森在追溯其不同收藏者时写道“……雷斯塔神父曾持有它,后来卖给了尊敬的萨默斯勋爵,最后到了我父亲手中”。An Account of the Statues,2nd edn,1754,p.309.一些素描上同时带有的理查森收藏章以及雷斯塔/萨默斯编号,还有18世纪装裱中留下的萨默斯架号与理查森收藏编号也证明了这次购买(参看图2,4)。1758年,巴索[Bathoe]在他自己著作的一条笔记中提到了塔尔曼对雷斯塔收藏的描述,说理查森“核对、购买和交换了许多”雷斯塔/萨默斯素描。48波帕姆(as in n.13,p.7)的笔记是这样写的:“我认为,萨默斯勋爵买下了这批(雷斯塔)收藏,画家理查森先生则核对、购买和交换了其中许多作品,并最终在他的拍卖会中打散出售”。以卢格特为首的学者们认为这条笔记指的是理查森在为萨默斯整理素描,但我认为巴索在此指的是1746年理查森的拍卖会,也就是在这一场拍卖会上,所有理查森购得并作了注释的雷斯塔/萨默斯素描被“打散出售”。当理查森购得这些作品后,他将雷斯塔的评注原样照抄到了衬纸背面(参看图4)。49波帕姆假定这些素描背面的笔记都是理查森在为萨默斯重新装裱素描时写下的,但我能找到的所有带有这样注释的素描,后来都被理查森买下,而其他那些带有雷斯塔笔记的萨默斯素描,只要是理查森未曾拥有的就不会有这样的注释。这与理查森惯常的做法是一致的,他会在画的背面注明与之有关的信息,有像瓦萨里这样权威人士的论述,也有他儿子在国外旅行时观看这些作品时的心得(图8)。

图8 Inscription by Richardson Snr on back of drawing formerly in his collection,London,British Museum

1716年萨默斯去世后理查森仍可以接触到雷斯塔的评注,1717年他还将雷斯塔评注抄在他于拍卖会上通过第三方购得的雷斯塔/萨默斯藏画背面。50例如,根据理查森的笔迹,现存于牛津基督教堂里的一幅雷斯塔/萨默斯素描(见Byam Shaw,cat.no.74),就是从一位“弗兰克兰先生”[Mr.Franckland]处获得,具体时间未知,但理查森仍能将雷斯塔笔记中的相关信息抄写到作品衬纸的背面。另外,小理查森在1728年后也还在参考雷斯塔评注,他在《论绘画与雕塑文集》[Traits de la Peinture et de la Sculture]上的批注就是证明。51沃森[F.J.B.Watson]在〈英格兰早期收藏史〉一文中首先注意到伦敦图书馆[London Library]中理查森父子的《绘画与雕塑文集》副本中有小理查森添加的注释(“On the Early History of Collecting in England”,Burlington Magazine,lxxxv,1944,pp.223-228)。我已确定其中有一些旁注与雷斯塔笔记有关;例如,小理查森在第3 卷第306页上这样写道:“这是雷斯塔神父的一条注释,手写在已经离世的萨默斯勋爵收藏的一张素描之上,雷斯塔神父故去后萨默斯勋爵得到了这张素描”,之后是雷斯塔神父关于曼泰尼亚和柯勒乔的评注。小理查森提及的这条注释可见于802 手稿167叶背面及168 叶正面;注释旁是曼泰尼亚的一张素描,上有雷斯塔/萨默斯编号:k13。萨默斯的继承人或遗嘱执行人很有可能允许理查森查阅雷斯塔评注(即802 手稿)的转录本,这份转录本应该一直存于萨默斯图书馆,到1729年约瑟夫·杰基尔[Joseph Jekyll]和菲利普·约克[Philip Yorke] 瓜分图书馆时,最终落入了其中一人之手。52See Sachse (as in n.1),p.196.但更有可能的情况是,在雷斯塔所藏素描的画心被拿走后,理查森本人获得了保留原卷的许可并将其中的评注抄录下来。这就解释了为何理查森父子在其后几年里仍能不断参考雷斯塔的评注。

萨默斯收藏目录的手稿共包含2070个条目。其中大部分与从雷斯塔处获得的素描相对应,但也有一些萨默斯在其他地方获得的作品,例如莱利、斯特里特[Streeter]以及富勒[Fuller]的作品。所以,803手稿目录并不像波帕姆认为的那样,只是对雷斯塔素描进行了重新排序。但这也不是一份完整的萨默斯藏品目录,因为根据1717年5月6日萨默斯所藏素描的拍卖目录,拍卖的藏品数量达到了3692幅。53拍卖目录《尊敬的约翰·萨默斯勋爵的版画、素描等收藏》(A Collection of Prints and Drawings,&c.of the Late Right Honourable John Ld Sommers),伦敦,1717年。拍卖会于考文特花园的莫特先生[Mr Motteux]家中举行。此次买下大量素描的买家中有皮埃尔·克罗扎[Pierre Crozat](see P.J.Mariette,Description sommaire des Desseins des Grands Maistres du Cabinet de feu M.Crozat,Paris 1741,p.viii),约翰·吉斯将军[General Guise],德文郡公爵以及老理查森。拍卖目录称“绝大部分素描是罗马的雷斯塔神父藏画”,但是“公众可以放心,这是已故的萨默斯勋爵的全部收藏,没有任何增减”。因此萨默斯去世时,大概还有1600幅素描未被著录于803手稿。其中包括迪布瓦、北方艺术家布卢马特[Bloemart]、德·瓦尔[De Wael]和凡·戴克等人的作品,以及题为“仿古”[after the Antick]的几册素描集。萨默斯可能是想将他的全部素描收藏编目,只是这一计划到他1716年去世时仍未完成。

萨默斯勋爵请来理查森似乎不仅是为了重新装裱他购得的素描,还想就这些作品的归属和重新编排向理查森寻求建议。在素描的作者出处方面,理查森基本尊重雷斯塔的意见。从“编年表”前的序言中可以看出,理查森十分认同雷斯塔的权威性;这种认同也体现在他为萨默斯整理归类时,几乎全部保留了雷斯塔写下的作品归属意见。不过,偶尔他也会质疑作者的归属;这些疑问都在萨默斯所藏素描的目录中有记载。理查森对雷斯塔的意见如此尊重,还十分重视雷斯塔的艺术史评注,却不遵照原来的编排体例,而是建议或至少参与分割了雷斯塔素描的原卷,这一做法多少还是令人感到惊讶。理查森为萨默斯重裱素描这件事绝非随意为之;他们的整理工作体现了一种明确的艺术史观点,也对建立一个素描收藏具有示范意义。

雷斯塔整理素描作品的方法因卷而异。54塔尔曼在信中描述了他在1709年看到的几卷素描集的内容。波帕姆在“Sebastiano Resta and his Collections”,pp.7-10,对转录到802 手稿中的所有素描集做了概述。米兰安布罗西亚纳图书馆[Ambrosiana Library]内保存完好的雷斯塔素描集,即所谓的雷斯塔手稿[Codice Resta],在下列文章中有更全面的讨论:see Bora and Paredi (as in n.13),and Schlosser (as in n.31),pp.723-24,for bibliography.例如,802 手稿中的册B 大致以年代为顺序阐释了1300年到1700年间的艺术史;在名为“帕尔纳索斯山巅的绘画,这里的九位缪斯不为耳朵歌唱,祂们唱的是素描之歌,这歌声愉悦了双眼,飘扬的九种和声对应着新旧画派的九种画风和他们辉煌的时代”的册I 中,雷斯塔将里面提到的不同大师都分列在九位缪斯之下;而册E“《博洛尼亚画家传记》对比瓦萨里《名人传》”[Felsina Vindicata contra Vasarium](Felsina 是伊特鲁里亚人对博洛尼亚的旧称,上述Felsina 一书全名为La Felsina Pittrice,是卡洛·马尔瓦西亚[Carlo Malvasia]于17世纪写就的《博洛尼亚画家传记》——译者)则意在展示博洛尼亚画派优于佛罗伦萨画派。雷斯塔的所有素描里有一卷(即802 手稿中的卷L,803 手稿中的卷X)如波帕姆所说,原卷编排方式未变,但另外13 卷,雷斯塔原本相当精心的编排都被打散,所有素描都被取出,按照萨默斯,但更有可能是理查森的原则,重编为42 册。

萨默斯收藏中的所有作品和编排顺序都可以通过803 手稿中的目录得以重构,目录中每个条目的艺术家信息后都能看到一个由字母和数字组成的架号,由此可确定42 册素描的顺序与内容。重构之后可以发现,在萨默斯的每一册素描中,作品都是按时间倒序排列的,罗列的大师由今及古。例如,其中的册A 包含59幅素描,从毛罗·奥迪[Mauro Oddi]开始,接着按照严格的时间顺序罗列了16、15 和14世纪的大师作品,如安尼巴莱·卡拉奇[Annibale Carracci]、韦罗内塞[Veronese]、柯勒乔[Correggio]、曼泰尼亚[Mantegna]及马萨乔[Masaccio],最后以琼塔·皮萨诺[Giunta Pisano]结尾(见附录)。萨默斯的每一卷素描都是如此编排,尽管每卷囊括的素描数量有所差异。册M 的作品数量最多,一共有66 幅,但卷首字母较为靠后的,如卷OO、 PP 和QQ 内包含的作品数量不超过8 幅,似乎并不完整。完整的一卷一般都包含55 至60 幅素描。作品的编排并不按各地画派划分。其中绝大多数作品都来自意大利,但罗马、佛罗伦萨、威尼斯和博洛尼亚大师们的作品都是放在一起的。遇到英国、法国、荷兰或弗兰德斯大师时,他们的作品也与意大利素描一起排列,不会单独成卷。素描的尺寸似乎是影响编排的一个因素。对现存萨默斯收藏中保有原始架号的素描进行测量后可以发现,其中一些卷的开本肯定比其他卷大。例如,册P、Q 及KK 应该就是预留给那些单边尺寸超过40厘米的素描。55例如,可以从存于牛津基督教堂的大约60 幅素描观察到这一点,这些素描上都带有与803 手稿对应的架号。

在意大利,想要建立起一个按历史进程排序的素描收藏的观念并不鲜见。继伟大的先行者瓦萨里以此原则编辑的《素描之书》[Libro de' disegni]后,17世纪以来涌现出了一批例如菲利波·巴尔迪努奇[Filippo Baldinucci]56在他《自契马布埃至今的素描大师传记》[Notizie dei Professori del Disegno da Cimabue in qua](以下简称《传记》)一书的前言中,巴尔迪努奇描述了他是如何着手整理红衣主教莱奥波尔多·德·梅迪奇[Cardinal Leopoldo de' Medici]的素描收藏品:“素描集都以年代顺序排列,以首位复兴了绘画的大师契马布埃的作品为首,后面是他的门徒乔托,随后是紧跟他们步伐的画家,直到现在”。关于巴尔迪努奇本人的收藏,现存于卢浮宫,详见the exhibition catalogue by Roseline Bacou and Jacob Bean,Dessins florentins de la collection Baldinucci,Paris 1958。和雷斯塔那样具有历史意识的鉴赏家。法国的埃韦拉德·贾巴赫[Everard Jabach]和之后的皮埃尔·克罗扎可能也遵循了类似的原则。571670年,当贾巴赫将自己的收藏卖给路易十四时,编写了一份他最重要素描的清单;详见Musée du Louvre,Cabinet des Dessins:Répertoire Systematique des Fonds,I:La Collection Jabach,Paris 1978。这份清单是根据画派来编排的,但没有证据表明贾巴赫在自己的艺术品陈列室中也运用了类似的编排系统。克罗扎的素描目录在他死后由P.J.马里耶特[P.J.Mariette]汇编而成,Description sommaire des Grands Maistres d’Italie,des Pays-Bas et de France,du Cabinet de feu M.Crozat:Brief description of the Grand Masters of Italy,the Netherlands and France,Cabinet of the late M.Crozat,Paris 1742,目录以画派罗列素描,但马里耶特并没有指出这是否就是克罗扎在自己的艺术品陈列室中运用的编排方式。克罗扎的油画收藏则是根据绘画风格而非艺术史原则来编排的;详见Margret Stuffmann,“ ‘Les Tableaux de la collection Crozat':The paintings of the Crozat collection”,Gazette des beaux-arts,lxxii,1968,p.55,n.117 bis.不过按时间顺序的排列方法在法国并不常见,A.J.德扎利尔·达根维尔[A.J.Dézallier d’Argenville]就建议收藏家们根据主题来编排其素描收藏。58A.J.Dézallier d'Argenville,“Lettre sur le choix&l'arrangement d'un Cabinet curieux”,Mercure de France,xii,pp.1295-1330.在英国,萨默斯勋爵的素描应该是有记载以来最早的带有艺术史意味的收藏。根据乔治·特恩布尔[George Turnbull]在他1740年的《古代绘画论》[Treatise on Ancient Painting]中的一段评论我们可以知道老理查森的收藏也是按时间顺序编排的。在援引了昆体良针对“附庸风雅者”[pretended Virtuosi]的指责(即那些只欣赏古老而非卓越的画作的人)之后,特恩布尔写道:

不过不能将这种指责加于现在热衷于收藏素描和绘画的人,他们为了拥有可以说明绘画发展的例证,寻觅所能找到的最早期的绘画;也不能加于那些对任何艺术的兴起、起源和发展都充满好奇的人。因为有着人类真正高贵的观念公正的人,会一直将艺术的发现与进步视作历史最重要的分支之一。也只有通过这样一个基于历史建立起来的素描与绘画收藏(就像我经常在伦敦欣然拜访的一个〔理查森先生的〕收藏室);人们才可以看到所有画派,相互比对,追溯每个画派及每位大师艺术发展的历程:人们只有通过这样一个经慎重细致整理、具有代表性的收藏才能学习到素描与绘画艺术的历史。仅有文字描述是不够的:即使是最好的作家也不可能完整表达出收藏中一系列作品与古迹所涵盖的所有含义。59George Turnbull,A Treatise on Ancient Painting,London 1740,pp.37-38。在原文中,特恩布尔指出,他在第37页第89 条注释中提到的就是理查森先生的收藏。

特恩布尔对于理查森收藏的描述,一定是指18世纪30年代他还在伦敦时的所见。60See M.A.Stewart,“George Turnbull and Educational Reform”,in Aberdeen and the Enlightenment,eds Jennifer J.Carter and Joan H.Pittock,Aberdeen 1987,pp.95-103,who documents Turnbull's presence in London between 1732 and 1741.藏品的编排体例显然要比萨默斯收藏复杂得多;相比于萨默斯藏品不顾地区而直接按时间排列的原则,理查森在对素描进行编排时似乎既考虑了画派,也考虑了时间因素。1772年小理查森的藏品拍卖会上,老理查森的藏品目录被列为最后一批物品出售,不幸的是,这份目录并没有保存下来,61A Catalogue of the large and capital Collection of Prints and Drawings of Jonathan Richardson,Esq.,p.18,no.74:“Five books,written catalogues of Mr.Richardson,sen.collection”.我们无法再分析理查森运用在他素描中的多重架号系统。因此,我们也不可能再精准地重构他的素描整理方式。但理查森那几套通常由几组字母和数字或并置或上下分布的架号体系却表明,他曾多次改变过排序方式(参看图4,8)62图4 这一例子表明,第一个架号BB54,是在萨默斯收藏中指定好的;在803 手稿中,BB54 的描述是“(莱奥纳尔多·达·)芬奇的一幅侧面像”。但剩下的字母与数字(V5,Zc4,R65,Zc42,BB65,L,G),似乎全部都来自理查森。这样一串字母数字组合,尤其是反复出现的、以Z 为首的标记,是理查森所藏素描上的一个典型特征。我猜想,其中一些数字与字母可能是一套更为复杂的交叉参照系统的一部分。。18世纪30年代理查森采用的分类系统,应该是对萨默斯运用的一种早期较为简单的编排方式的改进。

萨默斯素描“编年”的排列方式与雷斯塔精心设计的方案相比,虽然乍看稍显粗糙,但其年代安排实际上相当独特。当考虑到会产生的应用效果时,萨默斯对素描这种刻意的编排方式就值得引起注意。这些素描既不按大师也不按画派分门别类;这就意味着拉斐尔或早期佛罗伦萨画家的作品并不会单独成卷。相反,收藏中每一卷内容都或多或少由一条完整的时间线串起,观者由此可以通过前后翻阅画册回顾几个世纪以来素描构图的演进。如果将两卷或以上画册同时翻到相关页面,就可以对同一位大师或同一时代的作品进行比较。这种展示了“艺术的发展历程”的排列方式,与理查森自身收藏的编排原则一样,也带有示范作用。

萨默斯收藏要阐释的素描发展历程,其实与巴尔迪努奇收藏的素描史观念十分不同。后者似乎是按照画派和大师来进行编排和细分的,其中第一卷包含了年代最早的佛罗伦萨大师,其后几卷均按此原则。63See n.46 above.而在萨默斯收藏中,为了追求不论作品流传经历的精确年表,牺牲了某一画派本身的风格演变原则。此外,这种对普遍发展历程的重视也导致收藏中的每一卷内容都自成一体。萨默斯勋爵或理查森这种对艺术家按年代排序的特别关注也体现在萨默斯素描目录末尾出现的一份“藏画作者编年表”[A Chronological View of the Painters in this Collection]中。64BL,MS Lansdowne 803,fols 70-89.这份长名单按照艺术家的出生日期排序,以“Greci”[意大利语,文中意指无名的拜占庭画家——译者]为首,斯特里特作结尾。紧随其后的是第二份“生年不详的大师”名单。

我认为,以这种方式来描绘绘画与素描的发展历程是英国人所独有的,这在17世纪末18世纪初的英国艺术史写作中也有所体现。约翰·德赖登[John Dryden]翻译的迪弗雷努瓦[Du Fresnoy]的《图画艺术》[De Arte Graphica]一书中附上了一份“以时代排序的古今杰出画家简介”[A Short Account of the most Eminent Painters both Ancient and Modern,continu’d down to the Present Times according to the Order of their Succession],就是这一特质的例证。这份简介于1695年匿名发表,但由之后重印的版本可知,作者是理查德·格雷厄姆[Richard Graham]。正如格雷厄姆在引言中所坦言的,这本书的材料来自普利尼、朱尼厄斯[Junius]、瓦萨里、贝洛里[Bellori]和费利比安[Félibien]等多位早期作者。但他也指出,“此书所用的方法更有秩序,与迄今为止出版的任何论著都大不相同”。65The Art of Painting,by C.A.Du Fresnoy.With Remarks,London 1695,p.232.他所说的“秩序”指的就是严格按照出生日期(注明在页边空白处)来给书中的画家排序。因此,圭尔奇诺[Guercino,1590年生]的传记之后,就是普桑[Poussin,1594年生]、彼得罗·泰斯塔[Pietro Testa]以及凡·戴克[1599年生]。这种不论国籍或画派而仅按时间顺序排列艺术家生平的方法,确实与格雷厄姆参考的艺术史文献体例有很大不同,这些著作通常按不同画派叙述,例如佛罗伦萨、威尼斯、荷兰、法国等等。66在这种类似标准的方案中,巴尔迪努奇在自己的《传记》(见注56)中尤其注重时间顺序的排列,将艺术家依次放入连续的几十年叙事框架中。格雷厄姆并没有将巴尔迪努奇的《传记》(前两卷分别于1681年和1686年出版)列入参考文献。格雷厄姆还特别指出“页边空白处的数字表明了我对保持时间顺序的重视,而这也正是本书的主要用意。”67The Art of Painting(as in n.65),p.232.

理查森在1715年发表的《论绘画理论》的末尾附上的“历史编年表”[Historical and Chronological List]也采用了一套与格雷厄姆非常相似的做法。这份列表显然是原创的,而不仅仅是对格雷厄姆排序的重复。理查森十分熟悉罗歇·德皮勒[Roger de Piles]的《画家传记》[Abrégé de la vie des peintres],但与德皮勒和其他艺术史家惯常的写作方式不同,他采用了以时间为线索的叙述方式。他从契马布埃[Cimabue]开始,罗列了大约200 名不同国籍的画家,以自己的老师约翰·赖利[John Riley,1646年生]与罗马画家朱塞佩·帕塞里[Giuseppe Passeri,1654年生]结尾。清单列出了每个艺术家的出生日期、老师、活跃地,及其精通的绘画种类。68理查森的画家年表与格雷厄姆的艺术史框架一样,多次被用于其他著作,如1725年版的《论绘画理论》,另一个版本的年表也被亨利·贝尔[Henry Bell]收入了他的《一篇关于绘画原作的历史论文》[An Historical Essay on the Original of Painting,London 1728]结尾;还于1730年以《杰出的画家》[The Perfect Painter]再版。还有一个稍微不同的版本,似乎是由理查森的画家年表以及雷斯塔的评注汇编而成,作为《欧洲涌现的最杰出的画家和其他著名艺术家的肖像……新增了近五百年来所有最杰出画家的史料和年表。主要收集自已故著名的雷斯塔神父的一份手稿》[The Portraits of the Most Eminent Painters,and other Famous Artists that have flourished in Europe...To which is now added,An Historical and Chronological Series of all the most eminent Painters for near Five Hundred Years.Chiefly collected from a Manuscript of the late famous Father Resta,London 1739]的附录出版。施洛塞尔[Schlosser as in n.31]将此书认作是约安内斯·迈森斯[Joannes Meyssens] 著作:Image de divers hommes d’esprit sublime qui par leur art et science devront vivre eternellement et des quels la lovange et renommée faict estonner le monde,A Anvers mis en lumiere par Iean Meyssens peinctre et vendeur de lart au Cammestraet l’an.M.DC.XLIX,1649,英译本的一个版本。

理查森对绘画年表关注的理论依据可见于他1719年发表的《论文两篇》[Two Discourses]中的第二篇〈为鉴赏家工作原则的辩护〉[An Argument in behalf of the Science of a Connoisseur],这是他探讨艺术史的长文。他认为,历史学家十分渴望编写一部完整的人类文化史:

依我看,与其梳理不同帝国、政府更迭变革,以及相关联的军事、政治手段与事件,不如找一个能够给我们讲述人类作为理性存在的历史的人;亦即去讲述艺术史与知识史;并从中看到哪些民族与国家在哪些时代达到了何种高度,而与此同时,地球上其他地方的人生活得却只好过一般动物一点;而在这个时代赋予人性以尊严的人,在另一个时代却几乎沉沦回到野蛮,或兴衰更替。在此,我们可以找到一种发明的出现时间、地点及出现方式;又经历了何种进步与衰落:以何种方式,类似的光明又会再次升起;以及是否持续上升;抵达鼎盛时期、抑或式微或彻底消亡。69Jonathan Richardson,A Discourse on the Dignity,Certainty,Pleasure and Advantage of the Science of a Connoisseur,London 1719,pp.67-68.

在这样一个文化史中,绘画将占据一席之地,尽管理查森坚持认为这项工作应该让一个更有资格的人来做,他还是就如何书写绘画史给出了一个相当全面的描述。与上述的宏大计划目标相一致,他把这段历史设想成了一部世界艺术兴衰演变的历史。因此,像瓦萨里一样,他在描述了希腊和罗马人的艺术达到一个“惊人的高度”后,写到了造型艺术是如何:

与罗马帝国一同没落,并失传了很多年,以至于后来所有人都只能以孩童一样的水平去描绘一座房子、一只鸟、一棵树、一张脸、躯体或其他任意曲线组成的形象。70Richardson (as in n.69),p.70.

在托斯卡纳,随着契马布埃、乔托[Giotto]、西莫内[Simone]和马萨乔的出现,造型艺术开始重生,“光辉也由此扩散到了”伦巴第、博洛尼亚、德国、荷兰以及英国,尽管佛罗伦萨一直都是“光辉的中心”,直到拉斐尔在罗马使“绘画的伟大光芒在地平线上升起”,“艺术中心”才转移到了罗马。在拉斐尔的门徒中,它继续散发着“黯淡的光辉”,逐渐衰败,又“在博洛尼亚的卡拉奇画派中再次爆发”,但又再次衰退,以致于“尽管现在还是有各方面都杰出的伟人出现……艺术已经明显衰退到了现在的水平”。71Ibid.,pp.70-75.

理查森通过对地域风格的考察清晰地认识到,绘画的发展史有赖于再现自然的能力。这种认识,以及理查森将艺术史视为文化史一部分的观念,让他从继瓦萨里后一个半世纪以来欧洲大陆上的一众绘画理论家中脱颖而出,后者几乎无一例外地将《名人传》的体例套用到了“画派”的框架内。72一个例外是皮埃尔·莫尼耶[Pierre Monier]的《与素描有关的美术史》[Histoire des Arts qui ont raport au Dessein,Paris 1698)。此书详细追溯了古代至1550年左右美术的起源、发展与衰落。莫尼耶美术史中一个主要的主题就是探讨赞助制度对艺术发展起到的重要性。令人惊讶的是,理查森似乎对此书的存在一无所知(尤其是它的英译本在1699年就已出现)。在Science of a Connoisseur(as in n.69),pp.84-85,理查森列出了大量介绍艺术家生平的书籍(包括格雷厄姆的那份简介),但并没有囊括莫尼耶的著作。但在英国,我认为有一种截然不同的艺术史书写传统影响塑造了理查森的观点。我相信这一传统的根源来自于弗朗西斯·培根[Francis Bacon]在17世纪早期梳理“学问史与艺术史”[a History of Learning and the Arts]的计划,而这种培根式的倾向也可以在约翰·伊夫林[John Evelyn]、威廉·阿格利昂比[William Aglionby]、理查德·格雷厄姆以及理查森等人的艺术史写作中寻到踪影。73另一个值得注意的例子是亨利·贝尔的《一篇关于绘画原作的历史论文,其中 I.在大洪水前关于它的发明的一些可能与主张; II.大洪水后它的又一次发端,以及历经几个国家直至契马布埃时代的发展》[An Historical Essay on the Original of Painting wherein is exhibited I.Some probablilities and pretentions to its invention before the Flood.II.Its commencement again after the Flood,and its progress through several nations to the time of Cimabue]。这本书直到1728年才出版,但贝尔在1717年去世前就已写就。贝尔似乎对伊夫林关于工艺史方面的写作有很多评价,经常在自己文中提及。

培根在其1605年的著作《学术进展》[Advancement of Learning]以及该书1623年的拉丁文版本《增进科学论》[De augmentis scientiarum]中,呼吁要书写完整的学问史与艺术史,他将两者视为自己哲学写作计划的预备知识。他将实现这个计划的大体方法定义为:

……从所有的历史记录中探求并搜集在这个世界上哪个时代与地区,有哪种特定的学问[learning]和艺术[arts]得到了繁盛发展;他们的古物、进步之处、遍布全球各地的……迁徙之旅;以及他们的衰落,消亡及复兴。对每一种技艺的发明机缘与起源也应以同样方式加以观察;还有传播的方式与系统,及学习与实践的计划与顺序。74The Philosophical Works of Francis Bacon,ed.John M.Robertson,London 1905,p.431.

更具体地说,培根在他的《汇编》[Parasceve,希腊语,在希腊版《旧约》中意为在安息日前做足准备——译者]中规定了130 部“专门史”的书写,以此构成一部“自然与实验的历史,或可成为构建哲学的基础”。75Ibid.,pp.402-411.在这些专门史中就包括“绘画、雕塑、造型艺术等等的历史”。

到17世纪中叶,包括伊夫林在内的几位学者都对培根的计划表现出浓厚的兴趣,希望能展开一种全面的“工艺史”[History of Trades]研究。到1657年,伊夫林已经写了一本园艺史,并开始撰写另外6 篇文章,内容涉及“蚀刻与雕刻版画、油画、细密画、玻璃退火工艺、瓷器上釉以及大理石纹染纸”。76See Walter E.Houghton,Jr,“The History of Trades:Its Relation to Seventeenth-Century Thought”,Journal of the History of Ideas,ii,no.1,January 1941,pp.33-60 (p.47).1661年当英国皇家学会成立时,它的第一批项目之一就是共同编写一部工艺史。77关于工艺史的写作计划,也可见Michael Hunter,Science and Society in Restoration England,Cambridge 1981,pp.91 ff.伊夫林和威廉·佩蒂[William Petty]都向学会成员展示了他们认为应被纳入这样一份全面历史的艺术及工艺目录。78Houghton (as in n.76),pp.50-51.伊夫林的这份“自由艺术与手工艺史”[History of Arts lliberall and Mechanick]目录将数百种技艺和职业归为8 大类:“1.有用的与纯手工的;2.低贱的与不光彩的;3.卑屈的;4.粗野的;5.女性的;6.礼貌的与得体的;7.珍奇的;8.异域的及罕见的”。伊夫林将绘画、雕塑和线刻技艺及其他子条目都归到了第7 类“珍奇的”范畴下。79伊夫林这份目录与其他手稿一起保存在皇家学会。目录曾被福布斯·西夫金[A.Forbes Sieveking]复制,“Evelyn's Circle of Mechanical Trades”,Transactions of the Newcomen Society,iv,1923-24,pp.40-47.

虽然17世纪60年代皇家学会成员已经提议或撰写了一些专门史,例如服装、挂毯织造及面包制作史等,80Houghton (as in n.76),pp.52-56.但成员们对编写工艺史这一计划的兴趣却渐渐减退,也没有写出过一部全面的历史。不过,伊夫林对这个计划十分上心,尤其是他准备撰写与美术相关的工艺文章,还是促成了几份出版物的面世。他于1662年出版并献给罗伯特·玻意耳[Robert Boyle]的《雕刻;或铜板雕刻术与铜版画的历史与技艺》[Sculptura; or,The History and Art of Chalcography and Engraving in Copper](以下简称《雕刻》),就是书写工艺史这项工作的直接产物。伊夫林提到这本书是在1657年大致写成的,且于1661年时呈交给了皇家学会。81Ibid.,pp.47,50.《雕刻》一书追溯了从古至今线刻技艺的发展与完善,并描述了所涉及的技术,包括新近发现的美柔汀技术。伊夫林甚至还翻译了罗兰·弗雷亚尔[Roland Fréart]的两本书:《古代建筑与现代建筑的对比》[A Parallel of the Ancient Architecture with the Modern,1664]与《关于完美绘画的一点想法》[An Idea of the Perfection of Painting,1668]。沃尔特·霍顿[Walter Houghton]令人信服地提出,论述建筑的《古代建筑与现代建筑的对比》同样是构成书写工艺史计划的一部分,我认为霍顿的观点也适用于解释伊夫林翻译《关于完美绘画的一点想法》的原因。

在《古典时代建筑与现代建筑的对比》一书中,伊夫林指出,此书是“为了让建筑从业者获益而翻译的”,并且附上了一张技术术语表,“理解能力再低的人”也能看懂。这个工艺史书写计划背后的一个主要推动力就是发起人深信能够通过收集各种历史和技术资料获得学问,以此改进各种技艺和工艺。82See Hunter (as in n.77),p.91.伊夫林特别指出,“在我……努力改进了木材和林木种植后(见于他1664年的《森林志》[Sylva]一书),目前我已将目光转到了建筑上,这也是一个适当和自然的结果”。83Cited by Houghton (as in n.76),p.55.在《关于完美绘画的一点想法》开头的“致读者”部分,伊夫林将这本书与他此前两部关于线刻版画与建筑的作品联系了起来,并明确表示现在他的目标是提升绘画地位:“我确实相信我不仅可以为建筑师和雕塑家作出贡献,也可以通过这篇充满求知欲的论文为我们的画家做一些事。”弗雷亚尔在写他的文章时一直有一个信念,认为当时的绘画正处于极度衰微的状态,但如果艺术最高尚的原则能得以恢复,并为画家、以及足以影响艺术市场的赞助人与鉴赏家共同追求,那么它就能回到从前辉煌的状态。他指出,自古代以来,画家可用的手工技艺已经得到了改善(比如油画的发明),但其崇高的目标和地位业已消失。84An Idea of the Perfection of Painting,p.7.伊夫林也在书的前言中附和了此观点。值得注意的是,伊夫林在1657年就已经写过,或至少打算去撰写油画和细密画的历史,只是并没有实际出版。这些应该都沿用了他《雕塑》一书的体例。就绘画技艺而言,伊夫林似乎认为相较于一篇技术论文,一篇理论论文的发表更能达到“提升”的目的。85伊夫林在发表关于这些技艺的技术论文上的犹豫,很大程度上似乎是因为他担心“这样做也会让一些以这些职业为生的人感到不快:或者说,至少会让他们的尊严因为被贬至低俗而效果大打折扣”。Letter from Evelyn to Boyle,9 May 1657; quoted by Houghton (as in n.76),p.47.

另一位英国皇家学会的早期成员威廉·阿格利昂比也开始致力于撰写绘画史,并促进其在英国的发展。他于1667年当选为学会成员,并在1682年后一直十分活跃。86Michael Hunter,The Royal Society and its Fellows 1660-1700,Chalfont St Giles 1982,pp.202-203.他受的是医师的训练,但在荷兰、西班牙和意大利做过多年的公务员和外交官。87G.N.Clark,“Dr.William Aglionby,F.R.S.”,Notes and Queries,xii,S.ix,20 August 1921,pp.141-143.1685年他的著作《谈论绘画的三篇对话》[Painting Illustrated in Three Diallogues]面世(以下简称《谈绘画》),这本书至今还被谈论,或许就是因其冗长的画家生平附录,这也是瓦萨里《名人传》部分内容的第一次英译。88Painting Illustrated in Three Diallogues,Containing some Choice Observations upon the Art.Together with the Lives of the most Eminent Painters,from Cimabue,to the time of Raphael and Michael Angelo.With an Explanation of the Difficult Terms,London 1685; reissued in 1686 and 1719 (the last as Choice Observations upon the Art of Painting)。阿格利昂比的名字并没有在扉页上出现,而被列在献给德文郡伯爵威廉·卡文迪什的致辞结尾。不过,这本书的意图与体例和伊夫林的著作非常一致。在前言中,阿格利昂比在向伊尼戈·琼斯[Inigo Jones]、格林林·吉本斯[Grinling Gibbons]、细密画画家奥利弗[Oliver]和库珀[Cooper]以及肖像画家多布森[Dobson]、沃克[Walker]和赖利致敬的同时,也指出,“如果说到某个画家,到目前为止,我们还从没有一位英国人去从事历史画”。他把这归因于“(历史画)在这个国家并不受待见”,并继续往下解释他的书写目的:

因此,为弥补这一现状,我开始了这项工作;我所写下的内容,希望能让任何一位熟悉书籍或绘画的人都有一个愉快的阅读过程:它的目的就是为了使这个国家的贵族与绅士们更加熟悉、从容欣赏绘画。

阿格利昂比在结尾也像伊夫林在《古代建筑与现代建筑的对比》中所做的,为非专业人士提供了一个术语表,解释了一些艺术中的术语。

《谈绘画》中第一篇对话“绘画技法说明”主要涉及技术层面的问题,比如油画与蛋彩画之间的差异,“素描”“明暗对照法”的定义等等。第二篇对话由从亚当到凡·戴克的“绘画技艺史”组成;它追溯了古典时代艺术的兴起,中世纪艺术的消亡,从契马布埃时代到米开朗基罗时代意大利艺术逐渐回归完美,这之后的衰落,并以卡拉奇画派的辉煌结尾。相较于对古希腊和罗马绘画的描述,阿格利昂比梳理的历史比35年后的理查森更为丰富,但后者对佛罗伦萨、罗马和博洛尼亚之外的同时代艺术成就有更全面的看法。阿格利昂比还以“阐明技艺改进的过程”为目的挑选了瓦萨里《名人传》中11 位艺术家的传记,对绘画史进程作了补充。第三篇对话名为“如何辨识好画”,与弗雷亚尔《关于完美绘画的一点想法》有着相似立意,只是写作的笔调要轻快得多,涉及的知识也相对初级。阿格利昂比在此试图解释历史绘画的崇高性和好的绘画创作原则。在前言中他声称自己正在撰写《谈绘画》的第二部,内容“除了一些对艺术本身更为精确的论述之外,还将包含自卡拉奇以来所有画家的生平,以及一份全欧洲艺术现状的报告”。这部本可以完成他“绘画技艺”大计的续集却从未出版。

阿格利昂比的《谈绘画》将技术性论文与绘画史(辅以艺术家传记)结合起来,旨在唤起针对绘画的一种更智性层面的欣赏,以期提高其技艺水平。我认为,所有这些主题的出现及再现是一种英国特有的现象,并且源自英国皇家学会早期对工艺史及其改进可能的关注,尤其体现在伊夫林关于技艺的著作中。这种意图也体现在德赖登/格雷厄姆翻译的迪弗雷努瓦著作和理查森(形式更完整)的文章中。事实上,理查森就撰写一部“艺术与知识史”的建议与一个世纪之前培根关于梳理“学问史与艺术史”的倡议极为相似。

我认为正是在这种大框架下,理查森对绘画史的关注才影响了他对萨默斯勋爵和自己素描收藏的编排方式。我们无从得知理查森在为萨默斯工作之前是否就已经对自身收藏采用了编年排序法。因此,我们也无法断言是否是雷斯塔神父激发了理查森这种有条不紊的编排方式,还是说他早已对素描收藏能起到的教学意义有了自觉。牛顿或萨默斯勋爵本人收藏的观点也仍是未知的影响因素。无论如何,萨默斯素描收藏的编排体例以及理查森的观念,即“这些伟大画家的历史都是由他们的作品构成的;其中,尤其是素描,有很大一部分都留存到了我们的时代”,89Richardson (as in n.69),p.91。面对如此一个带有教学示范意义的素描收藏,特恩布尔能够欣赏其重要性,这并不令人惊讶。他不仅在自己的《古代绘画论》,也就是他的“论绘画在古希腊与罗马的起源、发展与衰退”[Essay on the Rise,Progress,and Decline of Painting among the Greeks and Romans]一文中致力于理查森提倡的这种对绘画史的分析,还坚定地相信对素描与绘画开展研究这一行为具有重要的教学意义。都为我们探知英国早期对于绘画史的态度提供了一个具体的例子。

附录

对萨默斯勋爵素描收藏册A 的重构

下面的列表来自大英图书馆的803 手稿,重现了萨默斯素描收藏中册A 的内容。收藏中所有14 册/ 卷内容都可以用这种方式重构。我保留了原始目录中的日期与拼写。可以看到表中有两处空白(A14 和A24),没有对应的素描。在A12 这一条中,两幅素描带有相同的架号;说明它们当时有可能被裱在同一页衬纸上。

Al Mauro Oddi (1627) A Cupid

A2 Antonio Gherardi Lucchese (1626) A Boy Asleep

A3 Guercino da Cento (1590) A Boy

A4 Dominichino (1581) A Landscape

A5 Bernardino Campi (1560) Correggio’s Picture

A6 Giulio Cesare Procaccino (1556) Moses

A7 Camillo Procaccino (1554) Presentation of the Child to the High Priest

A8 Annibale Caracci (1560) Two Hands

A9 —The Blessed Virgin looking at her Son

A10 Agostino Caracci (1557) Woman and Two Children

A11 Federico Zuccaro (1540) A Sketch for his 4 Sons

A12 —Beheading a Saint

A12 Paolo Veronese (1552) St.Sebastian

A13 Tintoret’s Picture

A14

A15 anon.Angel&Boys Half length

A16 —Two Angels Half length

A17 Gerola Two Sketches of Histories

A18 Lelio da Novellara (1511) A Woman Saint

A19 Parmeggiano (1504) Apollo&Daphne

A20 —Virgin with the Dead Christ

A21 —A Figure

A22 —Two Figures

A23 anon.Three Figures

A24

A25 Rosso Fiorentino (1500) Two Figures Several

A26 Anselmi da Liona (1495) A Woman’s Head

A27 anon.Two Angels Several

A28 —Woman&Pelican&another Crowning a Soldier

A29 Luca d’Olanda (1494) Lucas of Leyden’s wife’s picture

A30 Coreggio (1494) Two Heads,after him

A31 —Two others,after him

A32 —Part of the Story of Joseph telling his Dream

A33 —Two Boys Several

A34 —A Figure

A35 —Another

A36 Polidoro (1492) A Vase etc.

A37 Raffaelle Sanzio d’Urbino (1483) An Angel with a Harp

A38 —An Angel

A39 Baldassaro da Liona (1495) Part of a Monument

A40 Andrea del Sarto (1478) Two Several Drawings of Several Figures

A41 Leonardo da Vinci (1467) Two Women’s Heads.pen

A42 Andrea Mantegna (1451 alt.1431) A Horse Running

A43 —A Head

A44 anon.A Figure

A45 Marco Zoppo (1452) Part of a Figure

A46 Antonio Pollaiolo (1433) A Figure

A47 Masaccio (1417) A Figure

A48 —Another

A49 Giorgio Benozzo (1400) A Figure

A50 Bartolo della Gatta Abbe di San Clemente (1400) Several Figures Colour’d

A51 anon.A Figure

A52 —another

A53 Gasparo Spinello (1391) Dog etc.

A54 Donatello (1383) A Figure

A55 —Another

A56 Steffano Fiorentino (1302) A Pope

A57 Greci (1200) A Figure

A58 Giunta Pisano (1168) A Figure

A59 —Another