线法与呈影 从年希尧的《视学》看西洋画理在中土的实践

2019-12-30黄丽莎

黄丽莎

年希尧的《视学》,作为中土第一部透视学著作,历来为研究者所推重。对此书的研究,涉及数学、科学、建筑学、艺术史等多个学科领域,成为早期中土引介西洋科学的代表之一。在艺术史领域,对《视学》的研究主要考证其对西方透视学著作的翻译和借鉴。关于此书的影响,论者大都叹其成书之后应者寥寥,直至鸦片战争之后,西学逐渐昌盛,才得关注。1参见曹意强:An effort without a Response:Nian Xiyao and his study of Scientific Perspective,载《艺术史研究》,第四辑,2002年,第102―133页。而笔者认为《视学》一书的影响不在于作为理论的透视学的传播,而是直接与当时的绘画实践有密切关联。年希尧用两个简明扼要的术语“线法”和“呈影”阐明西洋画理,并配合插图将透视理论简化,概括了前人的心得,影响了后来者的理解,促成了西洋画理在中土的传播与应用。从清代宫廷的绘画记录和创作,到民间的透视法绘图中,都潜藏着《视学》一书的影响。

一 明末“视学”初探

利玛窦[Matteo Ricci,1552—1610]带来的圣像画和铜版插图曾引起书画界的关注,如在李日华(1565—1635)这位书画鉴藏者的笔记中,就有对西洋画逼真酷肖的视觉效果的赞叹,但对其成画之原理却并不关心。真正以“视学”之名涉及西洋画理的是对西学感兴趣且已奉教的士大夫,主要有徐光启(1562―1633)、李之藻(1565―1639)、王徵(1571―1644),他们对透视与明暗的讨论并非着眼于绘画层面,而是以天文历法测算与经世致用之学为旨归,承续了宋儒“格物致知”的思想。

徐光启曾跟随利玛窦学习几何,并翻译了欧几里得[Euclid]《几何原本》前六卷。通过几何学知晓了各种图形的测算与变化。所谓“其余三角、方圆、边线、面积、体积、比例、变化相生之义,无不曲折尽显,纤微毕露”。利玛窦在《译几何原本引》中提到了几何学知识在图绘中的作用:“察目视势,以远近、正邪、高下之差,照物状可画立圆、立方之度数于平版之上,可远测物度与及真形,画小,使目视大;画近,使目视远;画圆使目视球,画像有坳突,画室屋有明暗也。2《译几何原本引》,见徐宗泽著,《明清间耶稣会士译著提要》,中华书局,1989年,第259-260页。

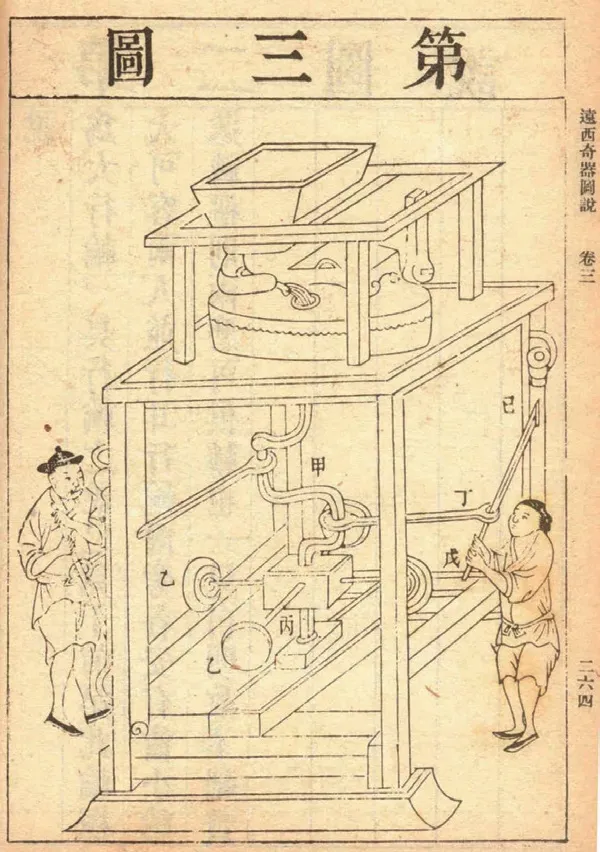

图1 王徵,《远西奇器图说》插图“转重”丛书集成本,商务印书馆,民国二十五年,第236页。

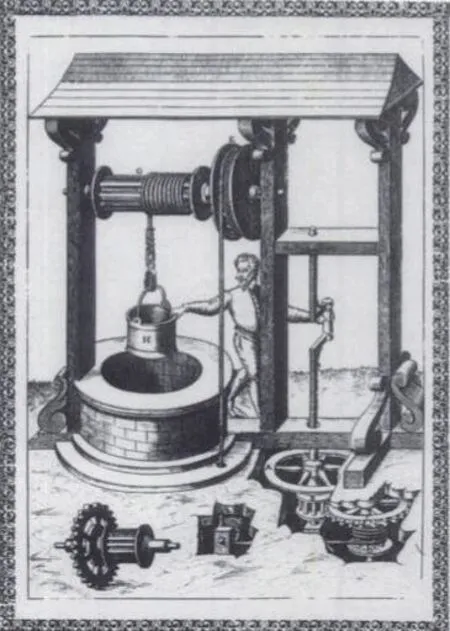

图2 意大利工程师阿戈斯蒂诺·拉梅利书中插图“使用绞盘打水的水井”,The Diverse and Artifactitious Machines of Captain Agostino Ramelli,1588

而关于视学的论述出现在徐光启、李之藻、李天经(1579―1659)与传教士共同编著的《崇祯历书》中3《崇祯历书》明时并未颁行,现存明刊本多为残卷。清时经汤若望将其删改为103卷,顺治帝将其更名为《西洋新法历书》,有顺治二年钦天监刻本,后收入四库全书100卷,为避乾隆讳,更名为《西洋新法算书》。。徐光启将几何学与视学列为西方度数学的分支,“而理科中旁出一支为度数之学。此一支又分为七家,曰数学家,曰几何家,曰视学家,……七家皆统于度数。”4《西洋新法算书》,卷九十八,文渊阁四库全书本。并以视学为修历所需要的学问之一。“如割圆法,八线表、视学、几何要法、测量全义、浑天仪用法、比例规、筹算开方等法,以为旁通之学。”5同注4。而书中所述视学实为光学,并非透视学。“其理谓何,曰此属度数家之视学也。具有本论,今略借五题解之。一曰有光之体,自发光,必以直线射光至所照之物。二曰有光之多体,同照光,复者必深,而各体之本光不乱……”6同注4,卷九十六。因光线的变化,物影也随之变化,因此在星象观测和绘制中,要应用视学得出准确的行星运行轨迹。因此《崇祯历书》中的视学与图画中的透视并无关系,只是关于光与影的论述与后来清代绘画中对光的表现有相合之处。

另一有关视学的篇章出现在邓玉函[Johann Schreck,1576―1630]口授、王徵译绘的《远西奇器图说录最》(图1)中。此书是第一部系统介绍西方机械知识的书籍,全书共六十幅机械操作图,是王徵根据西书插图临摹或改绘的,也有一些是他自己创作的。王徵为中国第一代天主教徒,教名斐里伯[Philippe]7王徵于1605年入天主教,其从教经历见方豪著,《中国天主教史人物传(上)》,中华书局,1988年,第226-233页。,他是西安人,天启二年进士,先后任直隶广平府和南直隶扬州府推官,掌管刑狱。据王徵自述,他自幼就对机械制造颇感兴趣,1623年,他读了艾儒略[Giulio Aleni,1582―1649]的《职外方纪》,对书中所述的各类“奇器”非常感兴趣。1626年,他在北京结交了“候旨修历”的龙华民[Niccolo Longobardi,1559―1654]、邓玉函、汤若望[Johann Adam Schall von Bell,1592―1666]等人,就机械原理等问题向他们讨教。天启七年(1627)他与邓玉函一起完成了这部《远西奇器图说录最》三卷,与他1626年所著的《新制诸器图说》合刊于扬州。

全书开篇有“凡例”九则,其一为“正用”,列出了几种最基础的物理学知识,其中有“视学”一种,包含了透视学与光学知识,8参见邓玉函口授、王徵译绘,《远西奇器图说》,卷一,丛书集成本,商务印书馆,1936年。但并未具体阐述视觉原理,只提到“而视学则目视之”“离视学则方圆平直不可作”。此书综合几部西方机械工程类图书而成,王徵依照西书临摹或重绘了插图。其中有参考意大利建筑师与工程师阿戈斯蒂诺·拉梅利[Agostino Ramelli](图2)、维托里奥·宗卡[Vittorio Zonca]等人著作中的图画。《奇器图说》卷一云:“今时之巧人最能明万器所以然之理者:一名未多,一名西门;又有刻图绘传者,一名耕田,一名剌墨里”。9同注8。“未多”即为维托里奥·宗卡,“剌墨里”即阿戈斯蒂诺·拉梅利。10西门为Simon de Bruges,耕田为拉丁文Agricola的意译,此四人的著作见于北平北堂图书馆,见方豪著,《方豪六十自定稿(上)》,台湾学生书局,1969年,第291页。李约瑟书中还提到另一位法国工程师雅克·贝松[Jacques Besson]的著作也是王徵的参考书目之一。见Joseph Needham,Science and Civilization in China,Volume 4,Part 2,Mechanical Engineering,Taipei:Caves Books Ltd.,1986,pp.212-214.从下面这两幅对照图来看,除了没有明暗表现,王徵所绘非常接近原图,每一部件都清晰准确,显然已大致掌握了在平面上表现三维图像的方法。

《远西奇器图说录最》在明末短短几年内又重刊两次,入清以来,除了坊间的刻本和抄本,更有朝廷选本,如《古今图书集成》本和《四库全书》本。11此书由武位中初刊于扬州,其他版本都由此衍生。初刊本书前有校梓人武位中所作《奇器图说后序》一文,其次为王徵的《自序》,每卷前都写有:“西海耶稣会士邓玉函口授,关西景教后学王徵译绘,金陵后学武位中校梓”。武刻本刊出不久,徽州书商汪应魁又从王徵处得书翻刻,汪刻本有些图画与武刻本有些差异。1831年,徽州西爽堂吴氏再次刊刻此书。入清以来,此书除了有坊间刻本、抄本外,更有朝廷选刻本与选本,有《古今图书集成》本(1726年),只收了第三卷和《新制诸器图说》《四库全书》本(1782年)。而道光十年(1830)来鹿堂重刊本则是较为常见的版本,但质量较次,上海图书馆藏有一部。道光二十四年(1844)钱熙祚编辑的《守山阁丛书》中亦收录此书,书前加有《四库全书提要》一文,似依据《四库全书》本复刻,此版的图画较为精良,国家图书馆藏有这部丛书。关于《奇器图说》的版本流传参见张柏春、田淼、刘蔷撰,《〈远西奇器图说录最〉与〈新制诸器图说〉版本之流变》,载《中国科技史杂志》,2006年第2期,第115-136页。可以想象,在不断地重绘刻印过程中,民间的画工和刻工逐渐掌握了图中的透视法。稍后出版的由宋应星(1587―1666)著,涂伯聚刻绘的《天工开物》(1637)中的一些插图,可以明显看到对透视法的应用。这些插图虽为科学图像,但只要画工一旦掌握了原理,同样会用于其它图画的绘制。比如明末刊刻的传奇类木版画,总体上仍属于传统画法,但人物活动的空间更真实,楼阁、风景的比例与位置也更准确。但这些图画对透视法的应用仍是有限,只是画法上的模仿,并无画理上的认识与应用。

明末徐光启等人研讨的视学主要是的光学知识,用以观测星相和绘图,并未关涉西洋画透视与明暗的原理。直至年希尧(1671―1738)编译的《视学》一书问世,中土才出现第一部论述西洋画理的著作。12关于中国本土所著的讲述西画画理的书籍,还有一个重要的谬误需要更正。1629年,毕方济[Sambiaso]神甫刊行《画答》一卷,之后又有《睡答画答》合印本。很多学者都认为《画答》是讲述画理之书,但此书其实与绘画无关,而是借画论人,是一部谈心性道德的著作。自从伯希和将《画答》列为论绘画之作后,一直以讹传讹,甚至认为《画答》是“利玛窦之后讲解西画技法的第一部著作”。(戎克撰,〈万历、乾隆期间西方美术的输入〉,载《美术研究》,1959年第1期,第51-59页。)而毕方济早在文中自述“不懂画理”。不过《画答》中设置了一个中国人向西讨教西画画理的故事来讲授义理,这似乎也说明了当时已有许多人对西画画理感兴趣。《视学》于雍正七年(1729)初次刊行时名为《视学精蕴》,后年希尧在原书基础上补图五十余幅,1735年刊行时改名为《视学》。年希尧写于不同时期的两篇弁言即为重要的画学理论,其中对西洋画理的分析切中肯綮,并以“定点引线”和“随形呈影”来概括西洋绘画,影响了西洋画理在中土的传播和应用。

二 焦点透视与“定点引线之法”

从康熙朝起,透视法已在清宫“海西”派绘画中多有参用,随着画法的实践,亦有对画理的探究,《视学弁言》中提到:“余故悉次为图,公诸同好勤敏之士,得其理而通之大”,13年希尧撰,〈视学弁言〉《视学》,雍正已酉年(1729年),清雍正刻本。说明当时已有对透视法感兴趣的群体,并开始在绘画层面讨论透视学。

年希尧在序言中自叙留心视学已经三十载,也就是早在康熙朝,已经对透视学有过研究,只是未得端绪,与郎世宁会晤数次后,方通其理,可见此“视学”是在绘画实践基础上研究透视学理论,与明末视学的涵义大为不同。书中所录插图主要阐述了如何运用几何学准确求出物体在空间中的位置、大小和比例,对绘画具有很强的实践意义。初版的《视学精蕴》弁言中说:

余曩岁即留心视学,率尝任智殚思,究未得其端绪,迨后与泰西郎学士数相晤对,即能以泰西之法作中土绘事,始以定点引线之法贻,余能尽物类之变态,一得定位则蝉联而生,虽毫忽分秒不能互置,然后物之尖斜平直,规圆矩方,行笔不离乎纸,而其四周全体一若空悬中央,面面可见,至于天光遥临,日色傍射,以及灯烛之辉映,远近大小随形呈影,曲折隐现莫不如意。盖一本乎物之自然,而以目力受之,棃然有当于人心。14同注13。

这段话是他对西洋画理的总结,年希尧将透视学归结为“定点引线之法”,即文艺复兴时期建筑师和画家发现的“线透视”原理[Linear Perspective]。而在原理被发现前,“线透视”作为一种画法在早期中西绘画中都已经应用。比如在希腊的瓶画和罗马的壁画上都可以看到对线透视画法初步的应用,但不具有科学意义上的精确性,位置和比例多有失调。而中国传统绘画中亦有表现“一若空悬,面面可见”的方法。后来西方画学的走向是运用几何学将这一画法建设成科学的理论体系。15世纪早期佛罗伦萨建筑师布鲁内莱斯基[Filippo Brunelleschi,1377―1446]和阿尔贝蒂[Alberti,1404―1472]运用几何学完善了线透视原理,后来的莱奥纳尔多[Leonardo da Vinci,1452―1519]又在物理学与光学基础上阐述了“色透视”与“空气透视”的原理。随着科学的画学体系的建立,文艺复兴绘画实现了对物理世界更为精确的再现。

中国画学并未走向物理世界的再现,但亦有类似透视的表现手法,年希尧也注意到了这一点,他在《弁言》中说道:“迨细究一点之理,又非泰西所有而中土所无者。凡目之视物,近者大,远者小,理有固然”15同注13。。“近大远小”道出了线透视最基本的道理,但没有严密的数学关系,更多是依从视觉习惯。另有“仰画飞檐,深见溪谷”也涉及了视点的选择,只是“目力已上下无所定矣”16同注13。,没有固定的视点以及相应的视觉空间。因而中国传统绘画中的线透视不拘泥于固定的视点、精确的比例和位置,也不会将其应用于整体构图,只是一种较为初步的表现三度空间的方法,主要用于画楼阁。而年希尧认为楼阁器物以准确为本,所以需要取法泰西,因为西法从理而非从经验。如他所言“即如五岳最大,自然视之愈远愈小,然必小至一星之点而止;又如芥子最小,置之远处,蓦直视去,虽冥然无所见,而于目力极处则一点之理仍存也。”17同注13。视觉上的大小随着远近而变化,不变的就是一点之理,也就是视觉上的灭点,年希尧将其称为“头点”,因为“万物能小如一点,一点亦能生万物”,以此不变之理来规制万物,则能出入规矩,分毫不差。通晓了这一原理,关于位置、大小、比例上的错误就能被发现。“今一室之中而位置一物不得其所,则触目之顷刻有不适之意生焉”。18同注13。

可以说年希尧对西方线透视理论的认识已入堂奥,这其实是一种自上而下的演绎法,定下视觉的起点和终点,来推演物象的方位和比例,因此他认为最适于画楼阁器物,至于自然空间的表现,传统绘画的表现手法已非常高妙。《视学弁言》中写道:

尝谓中土绘事者,或千岩万壑,或深林密箐,意匠经营,得心应手,固可纵横自如,淋漓尽致,而相赏于尺度风裁之外。至于楼阁器物之类,欲出入规矩,毫发无差,非取则于泰西之法万不能穷其理。19同注13。

传统山水画对自然空间的表现与西画的科学方法相比,亦有独到之处。其中有关物象的虚实、位置的疏密、墨色的浓淡等画法用笔其实也具有达·芬奇所说的“色透视”“空气透视”“隐没透视”的意味。年希尧认为中国山水画对自然空间的表现已纵横自如,而且境界独具,不必以泰西法为理,只有楼阁和器物以准确为本,才需要取法泰西。这样的认识也代表中国人对西画的看法。

在清宫绘画中,西洋透视法主要用于建筑空间的描绘,而自然空间或整体的构图布局多以传统画法为主。郎世宁参与的合笔画作,背后的山水一般为中国画家添加,仍用传统画法,清宫绘画中参用西法的画作也以楼阁、犬马、花卉器物为多。

《视学弁言》中还对透视法做了形而上的总结。所谓“盖一本乎物之自然,而以目力受之,棃然有当于人心”,也就是说透视以自然的法则为本,也符合视觉原理,所以一经阐明,就应目会心。在这里他已触及到西方画学的本质:以自然为准绳,力求图真,并认为西画之写实对传统绘画来说有着重要的借鉴意义。《弁言》最后说道运用泰西法,则“无一不可穷神尽秘而得其真者,毋从漫语人曰:“‘真而不妙’,夫不真有安得其妙哉”。

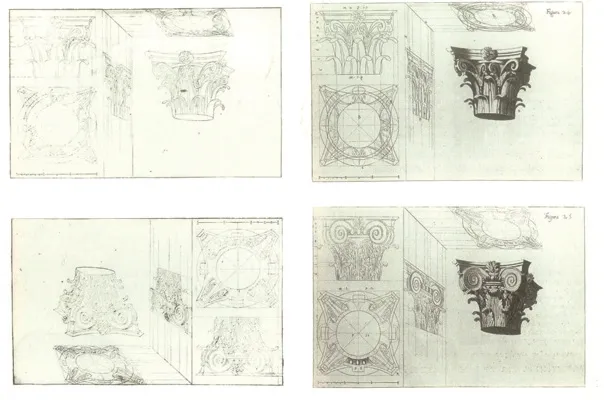

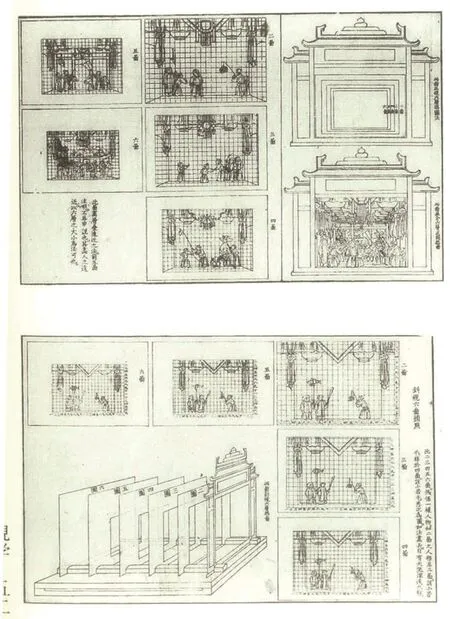

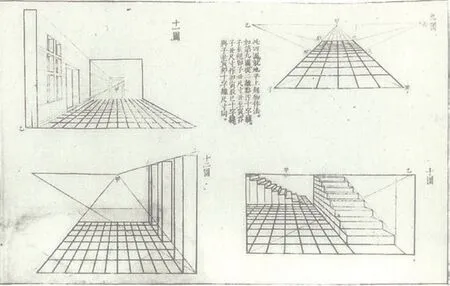

在阐明了线透视的原理后,《视学》后面的插图则指导画者如何得出准确的线透视空间。其中前三十幅图画是根据安德鲁·波佐《绘画与建筑中的透视》中的插图摹绘的(图3)。首图摹自波佐的插图,阐明了最基本的焦点透视法则:物象沿着灭点的方向等比例缩小,其位置、大小、比例都可根据视点到灭点间的引线来确定,所谓“一得定位则蝉联而生,虽毫乎分秒不能互置”。其他还有关于整体空间的透视以及一些西式廊柱、穹顶的示意图,也参考自波佐的著作,但只绘了线条示意图,略去了明暗效果。其余部分有参考自其他书籍,也有自己的推演。其中关于成角透视和倾斜透视的示意图,并未在波佐书中找到对应。而清宫海西派绘画中多用成角透视和倾斜透视,以合乎中式楼阁和风景的表现,年希尧可能参考了焦秉贞所绘楼阁图与耕织图,并请教郎世宁后推演所得。另有几处中式楼阁空间、人物、器物的透视图来自他自己的推演。

康熙朝焦秉贞(生卒年不详)所开创的“海西画风”实是在界画图式中参用透视画法,比如台阶、廊柱、廊桥等建筑细部的描绘,并非用于全部的构图。至雍正、乾隆朝,开始出现了全景透视的建筑壁画,即所谓“线法画”,全以焦点透视法所绘,多画于过道、走廊或墙壁上,让人产生别有洞天的视幻效果。从清内府档案可知,“线法画”“通景线法画”这一称谓大量出现在乾隆朝,而年希尧将线透视理解为“线法之学”,极有可能是从他之语。

图3 年希尧《视学》与波佐《绘画与建筑中的透视》中图画的对比:科林斯柱式的透视图(剖面图与全图)

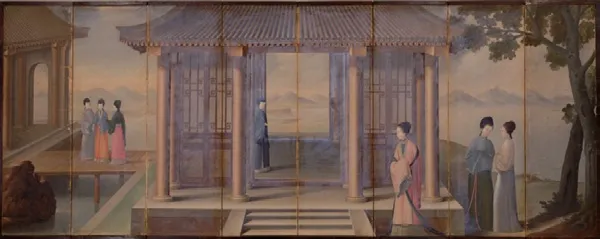

图4 《桐荫仕女图屏》,清代,绢本设色,纵128.5厘米,横326厘米,无款印,背后有康熙临董其昌书

图5 《视学》楼阁人物透视图

图6 《采莲图》,纸本着色,24.3cm×37.5cm,东京个人藏

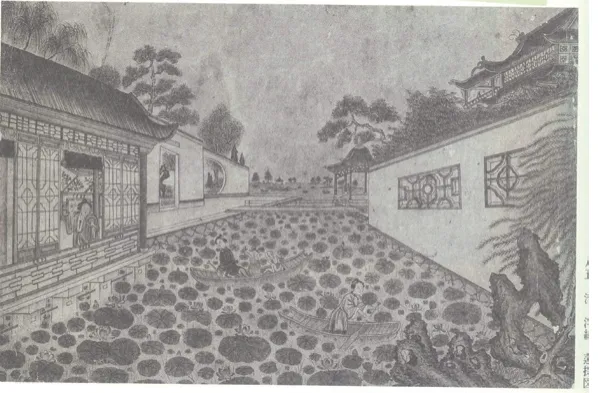

清宫的这类建筑壁画,康熙时可能已经出现,但相关记录甚少。高士奇(1645―1704)的《蓬山密记》中有几则有关清宫中西洋画的记叙,康熙四十二年(1703)三月二十一日,他陪康熙游览畅春苑观剧处:“转入观剧处,高台宏丽,四周皆楼,设玻璃窗,上指示壁间有西洋画,令观”,隔日康熙还赐给高士奇“西洋画三幅”。20高士奇撰,〈蓬山密记〉,转引自方豪著,《中西交通史》(下),上海人民出版社,2008年,第626页。据方豪所言,畅春苑观剧处的西洋画为南怀仁所绘。21同注20。可能是绘于戏台四周,作为布景。另有一幅《桐荫仕女图》(图4)油画屏风,中间楼阁运用了不太准确的焦点透视,整体空间感强烈,放置在屋室内,会产生强烈的视幻效果,是后来大型通景壁画的前身。

雍正时期,大型的全景透视画应更为多见。有一则有郎世宁画帖落的记载:“雍正四年正月十五日郎中保德、员外郎海望持出西洋夹纸深远画片六张。奉旨:四宜堂后穿堂内按隔断,上面着郎世宁照样画人物画片,其马匹不用画。钦此。”22朱家溍编,《养心殿造办处史料辑览》,紫禁城出版社,2003年,第64―65页。郎世宁画完后,雍正批示:“此样画得好,但后边几层太高,难走,层次亦太近。再着郎世宁按三间屋的远近着小样另画一份。”23同注22。此处所述“深远画片”就是全景透视图,雍正认为郎世宁所绘“几层太高”,即空间太远,而层次太近,让他照三间屋的远近来画。这些画完成后,就贴在四宜堂,作为建筑装饰。而《视学》中恰有关于如何在远近空间中按比例画人物的示意图(图5)。如图所示,有从近到远的六层空间,按比例确定人物的大小,并安排整体空间。这两幅示意图与郎世宁所绘的帖落很相似。可见,《视学》中的示意图跟当时的的绘画创作直接关联。年希尧可能在郎世宁的帮助下,总结了中式建筑的透视法则,修正画法,以为后来者参考。可以想象,在此书的指导下,画师就可避免“几层太高”“层次太近”这些空间比例上的问题。

至于乾隆时期,“线法画”大为盛行,这一方面是因为帝王的审美偏好,以及宫中有更多的传教士画家,另一方面,笔者认为《视学》的刊行应该起了重要的作用。书中阐释西洋画理,详解建筑、器物在各位置的透视图,以及如何求得准确的比例和大小,是非常实用的工具书,便于画师按图索骥,传习应用。而从清宫现存帖落来看,也以全景透视的楼阁人物为主,与年希尧书中示意图相合。

此外,清中后期民间绘画中出现大量运用焦点透视法的画作,有乾隆年间“仿泰西”的姑苏木版画,还有当时流行的风俗画(图6)。笔者推测,随着《视学》的刊行与传播,焦点透视(图7)作为简单易学的制图模式,成为民间行画的技法选择之一。

三 明暗法与“随形呈影”

自西画传入中土之始,明暗法就一直不为传统视觉经验所接受。根据传教士的记录,从万历到康乾二帝,都不能欣赏肖像画中的明暗法。而在中国传统画学中,对光与物体的关系,有两种理解:一为阴阳明晦,重在区分物象向阳与背阴的属性,而非特定光源下的明暗;一为背光成影,如顾恺之《画云台山记》中就有“山有面则背向有影”之言,但在绘画创作中甚少表现投影,无论山水还是花鸟,只以阴阳向背为法。

明末,随着利玛窦带来的星盘、地图、日晷、三棱镜等物,西方投影几何的知识也传入中土。徐光启在《崇祯历书》中有对物与影关系的阐释:“视学一题:凡物必有影,影有等、大、小,有尽、不尽。不透光之物体,前对光体,后必有影焉。若光体大于物体,其影渐远渐杀,锐极而尽。若光体小于物体,其影渐远渐大,以至无穷。若光物相等,其物亦相等,亦无穷。24同注4,卷十一。在实际应用中,投影几何主要用于绘制地图、日晷示意图。

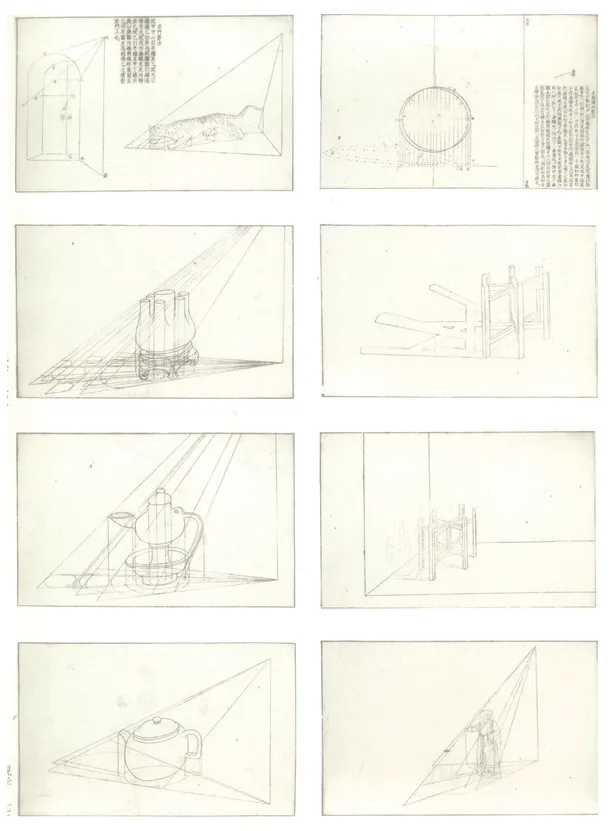

年希尧在绘画层面重释物影关系。《视学》中提到光线照射下的投影效果(图8),“至于天光遥临,日色傍射,以及灯烛之辉映,远近大小随形呈影,曲折隐现莫不如意”。这与西方绘画的明暗法不同,明暗法强调特定光源下物象的明暗变化。而“随形呈影”则为特定光源下物体的投影范围,不表现整体的明暗造型。《视学》末尾部分图(第107图至末尾)的内容就是求影法,图释了不同位置的光源下,如何用定点引线的几何方法来求物体的投影范围。书中图例除了几何体投影,还有各种物品的投影,有多角架、老虎、五管瓶等,其中一件五管花插的透视图与台北故宫所藏乾隆年间的青瓷五管瓶相同,可见此器形在雍正年间就已烧制。

年希尧的“呈影”之说既吸收了西方投影几何知识,又不出传统对光影的理解,因而易为画师接受,成为清代绘画中表现光的主要手法,但其在宫廷绘画中的应用并不普遍。上述康熙时期的《桐荫仕女图》油画屏风,人物和廊柱皆有投影,背后有临董其昌的一首《洛禊赋》,文首有钤印“日镜云伸”,似与画面表现天光云影的主题相契合。另有一幅康熙读书图轴(图9),更为细致地表现了光照日影。画中的康熙端坐在书架前,比例与西洋肖像画相同。面部的结构、比例准确,五官的呈现很有立体感,但无明暗。身后的书架透视准确,空间的呈现非常逼真,墙上和翻开的书页有光线的投影。这两幅画绘于康熙时期,在《视学》刊行之前,是较早运用投影法的画作。

图7 《视学》焦点透视图

图8 《视学》中式器物投影图

图9 《康熙读书图轴》佚名,绢本设色,纵138厘米、横106.5cm,故宫博物馆

图10 (传)郎世宁、唐岱,《羊城夜市图》,绢本水墨设色,纵25《各做成活计清档》,乾隆元年十九日“裱作”栏。7.8厘米、横155厘米,美国斯坦福大学美术馆

图11 《西湖图》,纸本木版,36cm×28cm,王舍城美术宝物馆

康熙朝之后,清宫明显有“呈影”效果的画作非常罕见。只有一幅收藏于美国斯坦福大学美术馆的《羊城夜市图》(图10)可见大量光影的表现,此画传为郎世宁和唐岱(1673―1752)所绘,关于作者还是充满了争议。此画的右下方有一款记:“郎世宁乾隆元年五月制作”,而清宫档案中有一条记录:“(乾隆元年一月)十九日太监毛团传郎世宁画的《夜景图》一张,托裱。钦此”。25《各做成活计清档》,乾隆元年十九日“裱作”栏。而且还有其他着郎世宁和王致诚作夜景图的记录。如乾隆二十三年(1758),“传旨澄虚榭着王致诚仿郎世宁画夜景画”;乾隆二十四年(1759),“着郎世宁画夜景大画一张传旨镶边托贴”。26同注25,乾隆二十三年、二十四年。《羊城夜市图》的落款与清档记录在时间略有差异,但郎世宁流传下来的没有其他夜景图,国外学者认为此图由郎世宁画人物,唐岱补景。27Michael Sullivan,The night market at Yang-ch’eng,Apollo,November,1968,pp.330-335.这幅画兼及风俗画与山水画之特征,构思和表现手法都非常奇妙,描绘了珠江畔,在月光、波光、灯光笼罩下的羊城夜景,宁静而优美。近景部分有一个船码头,旁边即沿河的夜市;中景是横贯的大河与对岸宁静的村落;在远方,描绘了夜空中隐现于云层中的山脉,初升的月亮在水面上留下银色的波光。画面中出现四十余人,有开夜市茶铺者;提着灯笼行走的商贩;岸边竹筏上、就着微弱光线吃饭的渔夫;小船上摇扇乘凉的士人与童仆,他们的脸部、身躯始终被灯笼的光笼罩着。对岸,一位士人正拄着拐杖回家,前边有一小孩提着灯笼为他照路。远处,有正在江中行驶的航船,它开过之处留下白色的波纹。水边人物与中景瞭望台的倒影清晰可见。此画融合了自然光和灯光,表现处于不同光源下的人物、屋舍、船只的投影、倒影,可以说是清代绘画中运用光影表现的典型。清宫绘画中表现光影画作甚少。建筑、园林和山水的描绘很少参入光的因素,仍是传统阴阳向背的画法。而“呈影”的运用,多见于乾隆年间的姑苏“仿泰西”木版画。如下这幅《西湖图》(图11),前院和后院的人物都可见不同位置的投影。

年希尧的《视学》虽未引起后人对透视学理论的兴趣,但在清代中后期宫廷和民间绘画的实践中,都可以看到对西洋画法的参用更为娴熟和普遍。其中,此书应该起了重要的作用,因为画理一经阐明,便于后学者临仿与修正。除了宫廷绘画,民间绘画中大量运用焦点透视法的画作,以及雍正、乾隆年间出现的“仿泰西”的姑苏木版画,都说明了《视学》一书可能产生的影响。