隋唐与蒙元时期“锦窠”纹样对比研究

2019-12-28谢菲贺阳

谢菲 贺阳

(北京服装学院,北京,065001)

“窠,空也”,原指动物栖身之穴[1]。“锦窠”指的是锦上的界格花纹[2],是一种常见的纹样骨架形式,由环边和位于环中的主纹组成,从波斯萨珊王朝传入中国后广泛流行,尤以隋唐和蒙元时期为著。在中国历史上,这两个时期政治兼收并蓄、文化交流频繁,多种艺术流派相互碰撞,使锦窠纹样在形状、主纹、外环等方面突破已往,产生了诸多新的样式和风格。

一、骨架的相似性

锦窠纹样在西方文献中常用“medallion”“roundel”等词表达,意在突出纹样多以“圆”为基础骨架的主要特点。隋唐和蒙元时期因多种艺术风格的渗透,使得锦窠纹样在外形上频频出现变化,但都处于似圆非圆之间。在不同时期和不同背景下,起着隔界作用的外环既保持形式的相关性,又幻化出丰富且独具特色的装饰特征。

隋唐时期萨珊纺织品作为一种向外输出的商品,其纹样风格也随之传播到异国,《通典》卷一百九十三边防九中载:“至梁武帝普通初,其王厭带夷栗陁始遣使献贡黄狮子、白貂裘、波斯锦等物”,其中提及的“波斯锦”正是此类织物。彼时的锦窠纹样多与联珠纹同时出现,联珠纹是一种以若干小圆圈按照一定规律排列的纹样,因小圆圈形成一条轨迹如同联珠而得名[3],将灵兽饰于徽章式由联珠纹组成的圆环内,是萨珊王朝非常流行的纹样(图1)。

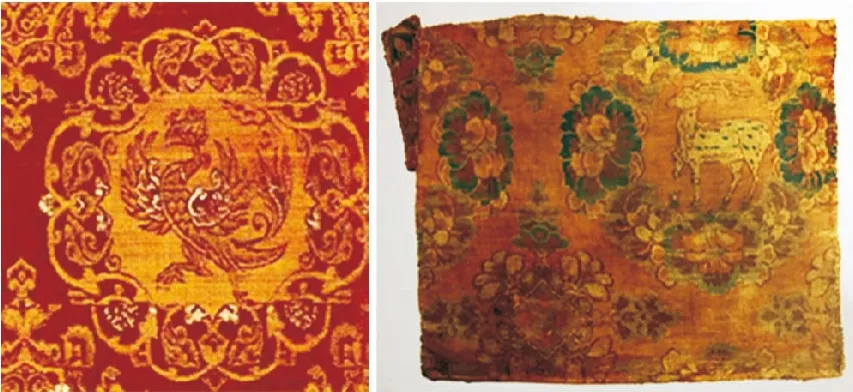

进入唐代以后,联珠纹环的形式开始多样化,连珠与其他装饰性纹样相配合,形成新的纹样,常见的有两圈梁联珠的配合、卷云与联珠的配合、联珠与花蕾的配合等。[4]其外形也愈加丰富,衍生了瓣窠、卷草窠、宝花窠等多种形式。唐代瓣窠奔鹿纹锦的外环排列双层花瓣,里圈花瓣使用了双色处理,层次更加丰富,外形似一朵盛开的葵花(图2)。藏于日本正仓院的卷草窠舞凤纹锦(图3-左),以缠枝卷草作为外环,窠内之凤展翅欲飞,气势非凡,细节处描绘十分细致,颇具大唐风度;另一件宝花窠鹿纹锦是八朵盛开的花卉围成一圈(图3-右),花瓣上的颜色层层渲染,显得更加华贵、富丽,唐之风韵尽显其中。缠枝的卷草与绽放的宝花打破外环原本规整的边界,花草间的空隙使其与环内产生交流、融为一体,这种通透感和连贯性正是中国传统纹样共有的特征,同时也兼具隋唐时期纹样细腻、华美的特点。

图1 波斯萨珊时期森木鹿纹锦

图2 唐代瓣窠奔鹿纹锦

图3 唐代卷草窠舞凤纹锦(左)唐代宝花窠鹿纹锦(右)

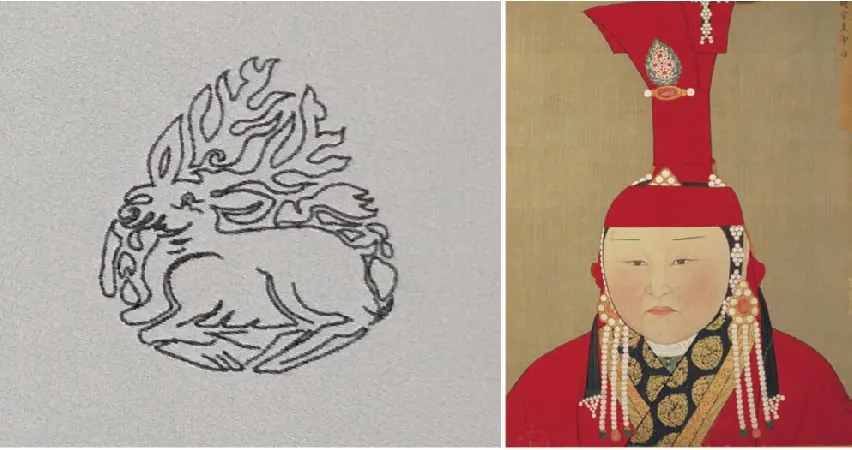

宋代《营造法式》中有四入瓣窠、四出尖窠、珠焰窠等相关记载,这些形式在蒙元时期的纺织品上得到了延续。以卷草地滴珠窠兔纹织金锦为例(图4-左),滴珠形锦窠上尖下圆,有明显的方向性与运动感,由于这种锦窠尺寸小巧,其兽纹常呈俯卧状,窠内空隙处填充其他纹饰,滴珠形外环留白不做装饰,用以突出窠内纹样。滴珠窠在蒙元时期在其他器物上亦有使用,永乐宫壁画中的滴珠窠兔纹与织锦上的图案如出一辙(图4-右)。

蒙元时期有一种特别的滴珠窠,有形无边,即借用滴珠之形,但并无外环,只保留窠内纹样,如图5左图滴珠窠卧鹿纹绢所示,当时把这种一块块面积较小、形状自由的散点纹样叫做“搭子”,由金线制成的纹样叫做“金搭子”,如图5右图元明宗皇后八不沙用于领边的衣料正是“金搭子”。

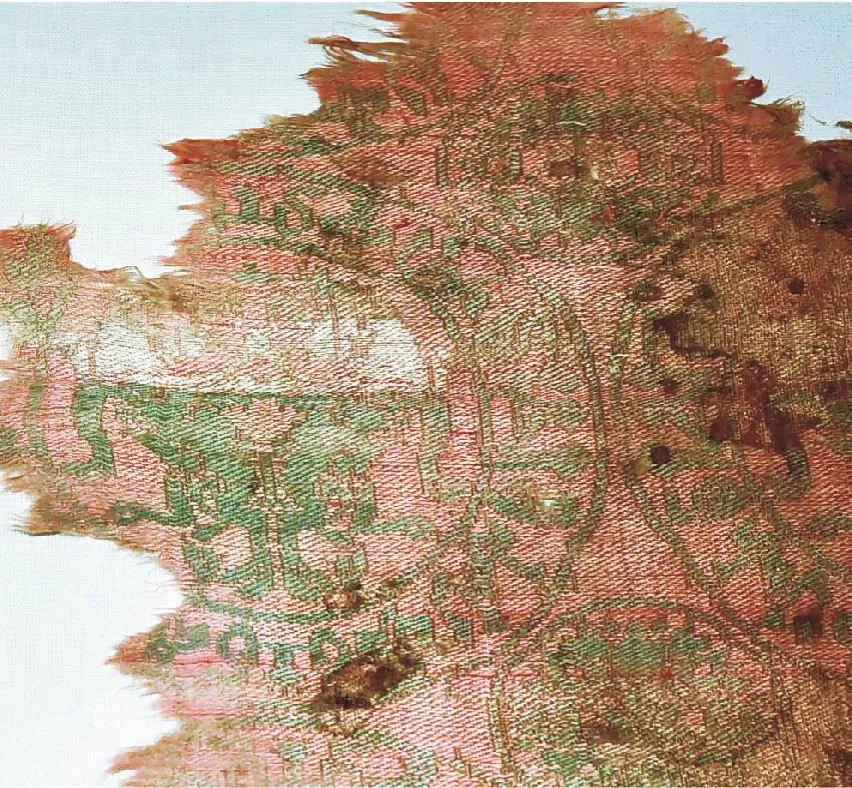

此外,枣核形锦窠纹样在蒙元时期并不多见,如图6阿尔泰山地区出土的13—1 4世纪织金锦上枣核窠外环为复合式,其最外层保留了萨珊联珠环的遗风,但是窠内对鸟兽采用了背靠背的组合方式,这与隋唐时期成对鸟兽的面对面模式有所差异。柿蒂窠,又称方胜窠或四出尖窠,顾名思义如同柿子下部之蒂子一样,由四瓣组成,柿蒂头部尖锐、尾端肥厚圆润,有坚固、结实之意,早期多用于建筑和器物之上,起源于战国至西汉时期的方花纹。作为纹样骨架应用于纺织品时,可作为不同题材的隔断并置于整体纹样中(图7-左),也可以放在袍服的领口处,形如云肩,这也是蒙元服饰的一大特色,如元代暗花织金绫大袖袍领口的柿蒂窠主题纹样(图7-右),其轮廓丰满肥壮,窠内装饰云龙纹,豪放、大气。受蒙元时期风格影响,明代袍服多在肩部织有云肩式柿蒂窠主题纹样,并与袖襕搭配使用,称之为“通袖云肩”。明代红纱飞鱼袍领口处四条飞鱼分别安置在四瓣柿蒂之中(图8),空隙处用海水、卷云等纹样填满,几乎覆盖整个前胸和后背。有研究证实,元明时期用云肩式柿蒂窠纹锦属织成袍料时,会在裁剪制衣之前,先在面料上设计好服饰的具体形制、规格、尺寸、花纹位置等,[5]正谓“织而成之,不待剪裁之物”[6],定织的衣料在这一时期的服饰上广泛应用。

二、风格的差异性

隋唐时期锦窠主要有三种典型样式,即西来的萨珊式、何稠仿制波斯锦和本土化的陵阳公样。典型的波斯萨珊风格联珠团窠纹内部饰以鸟兽纹,单独或成对出现。如图9两件联珠团窠纹锦所示,鸟兽脚下的花台也是这类纹样的显著特征。鸟兽脖颈处常戴一串环形项链,两条绶带飘至颈后,在萨珊王朝文化中象征王权。此外鸟兽常以侧面示人,呈静止站立之状,给人以庄严、肃穆之感。

《隋书·何稠传》载:“稠博览古图,多识旧物。波斯尝献金绵锦袍,组织殊丽。上命稠为之。稠锦既成,逾所献者,上甚悦”,赵丰在《唐系翼马纬锦与何稠仿制波斯锦》一文中从三个角度探讨何稠仿制的波斯联珠纹团窠锦,且何稠的仿制锦在光泽度和技术方面优于波斯锦,颜色更加丰富,纹样造型更加精致华美。根据赵丰的研究,吐鲁番阿斯塔那墓出土的联珠骑士纹锦(图10-左)和中国丝绸博物馆收藏的花树对鹿纹锦(图1 0-右)都属于何稠仿制的波斯锦类型织物,同一风格纺织品在我国西北地区、中亚及日本正仓院等地均有保存。

“花攒骐骥枥,锦绚凤凰窠”,这种以花卉或卷草作为团窠环、内含翔凤、游麟等瑞兽的图案,被人们称之为“陵阳公样”,是在传统中原织锦的基础上吸收融合波斯等纹饰风格的再设计,因陵阳公窦师纶所创而得名,流行于初唐和盛唐时期。如图1 1唐代宝花狮纹锦四周花团锦簇、枝繁叶茂,狮子和花卉的表现手法更加写实,尽显大唐之雍容华贵。

图4 卷草地滴珠窠兔纹织金锦(左)永乐宫壁画中的滴珠窠兔纹(右)

图5 元代滴珠窠卧鹿纹绢(左)元明宗皇后八不沙肖像(右)

图6 13-14世纪织金锦

图7 元代缂丝柿蒂窠天鹿纹残片(左)元代暗花织金绫大袖袍(右)

图8 明代红纱飞鱼袍

图9 红地联珠对鹿纹锦(左)唐代联珠纹对雁绶鸟纹锦(右)

图10 唐代联珠骑士纹锦(左)唐代花树对鹿纹锦(右)

图11 唐代宝花狮纹锦

从“萨珊式”到“仿制波斯锦”再到“陵阳公样”,隋唐时期的锦窠纹样经历了“融合创新”的过渡阶段,模仿和吸收萨珊艺术的构图模式,与中原的祥瑞题材相结合,赋予外来艺术以本土化的新生。

作为北方的游牧民族,蒙元时期的艺术深受草原文化影响,“春水秋山”题材表现了辽金元时期北方游牧民族春秋狩猎的场景。击兔射鹿是秋日狩猎的重要项目,兔纹、鹿纹常常被当作“秋山”的象征出现在织物上。元代团窠四兔纹织金锦中四只奔跑的野兔在窠内围成一圈(图12-左),四兽的团窠在辽代也有出现。收藏于中国丝绸博物馆的大窠四鹰纹锦上四只蓄势待发的鹰(图12-右),将狩猎的紧张气氛推向高潮。再如图13元代龙凤纹织金锦图案,其瓣窠外环简化为花瓣形同心环,窠内游龙在云端浮动,凤鸟正展翅高飞,龙凤纹是蒙元时期在中原文化影响下的产物,也是游牧文化与中原文化的融合。

蒙元大军横扫亚欧大陆,旷日持久的战争加速了各民族之间科学技术、文化艺术等多方面的交流,其统治者对这场范围空前宏大的交流采取兼容并蓄的态度,丰富多彩的外来文化在这里生根发芽。据考证,格里芬(griffin)是这一时期织锦中常见的异域神兽,它是一种鹰头、狮身、带翼的动物形象,出现于公元前300 0年的幼发拉底与底格里斯河流域,在亚欧草原文明中广泛流行。[7]如图14元代团窠对格里芬织金锦中两只格里芬后肢站立、前肢抬起、背靠背又回首相望,上半身与下半身呈180度扭转状。沈爱凤在《从青金石之路到丝绸之路》一书中曾提及,这种装饰手法是为了夸张动物的奔跑速度。这些夸张的手法充分反映了游牧民族对动态的敏锐观察力,也是草原造型的独特之处。[8]这件织锦更加独特的地方是团窠外环内的一圈异文,伊斯兰艺术中喜用各种变形的艺术字体在建筑、绘画、纺织品、工艺美术品等作为装饰体现。蒙元时期的统治者常年征战伊斯兰国家,也使其间中西交流频繁,西域的穆斯林大量东迁入华,其中包括大批工匠。蒙古国时期,这批工匠散处各地,入元后,官府成立专门的作坊,将穆斯林工匠及其后裔收入其中,织造出大量具有伊斯兰风格的纺织品。[9]

蒙元时期锦窠的发展着重表现在广泛的纹样题材、鲜明的艺术风格上,蒙元文化在继承宋辽金的传统上还广泛吸收了外来文化,因此这一时期的装饰纹样有三个系统并存,即游牧民族的草原文化、伊斯兰异域文化、中原华夏传统文化。

图12 元代团窠四兔纹织金锦(左)辽代大窠四鹰纹锦袍(右)

图13 元代瓣窠龙凤纹织金锦

图14 元代异文窠对格里芬织金锦

三、结语

锦窠原为波斯锦上的装饰纹样,随着丝绸之路传入中国后引起效仿之风,其演变历经两个高潮。锦窠纹样发展的第一个高潮是隋唐时期,为迎合大众的审美趣味,锦窠纹样融入中原文化,本土元素在外来的骨架上熠熠生辉,产生新的织锦风格,这是锦窠纹样融合创新的阶段。第二个高潮是蒙元时期,此时政治开明,与外界交流频繁,锦窠纹样上体现出多元文化并存的现象,由锦窠纹样的变迁呈现出当时的社会政治、文化艺术、时代风尚等。

从隋唐到蒙元,锦窠纹样在中国大地上经历了数百年的发展,在保留纹样骨架的基础上,受时代背景与艺术形式的影响,使得两个时期的锦窠纹样于造型、内容和表现手法上多有差异。就造型而言,隋唐时期的锦窠纹样在外环的装饰上多选用联珠和团花卷草,联珠纹在萨珊艺术中象征着荣誉的珍珠项链,团花卷草是大唐风尚的体现。时过境迁,蒙元时期的主导文化更多来自草原文明,其中包涵了中原地区的汉文化及中亚的伊斯兰文化形式,其外环造型趋于简洁或是借鉴伊斯兰装饰风格。而在内容题材的选择上,隋唐时期多为温文尔雅的静止鸟兽,蒙元时期则更偏爱气势磅礴、富有动态的猛禽野兽,整体风格亦由威严端庄过渡到豪迈雄壮。不同的时期赋予了纹样不同的表现形式和寓意,可谓各美其美,美美与共。

图片来源

图1:杨瑾.《森木鹿:一种有翼兽头神禽传播、流变与融合轨迹与文化蕴意再探讨》,2018:33-51.

图2,图12-右,图14:中国丝绸博物馆馆藏.

图3,图10,图11:赵丰,齐东方.《锦上胡风——丝绸之路纺织品上的西方影响(4-8世纪)》,2011年版.

图4,图5,图7:赵丰,金琳.《黄金·丝绸·青花瓷——马可·波罗时代的时尚艺术》,香港艺纱堂/服饰出版,2005年版.

图6:James C Y, Anne E W. When Silk Was Gold——Central Asian and Chinese Textiles. New Haven: Yale University Press, 2000.

图8:《斯文在兹—孔府旧藏服饰》,山东博物馆,2012年版.

图9:北京服装学院民族服饰博物馆馆藏.

图12-左:赵丰.《中国丝绸通史》,苏州大学出版社,2005年版.

图13:田自秉,吴淑生,田青.《中国纹样史》,高等教育出版社,2003年版.