中老跨界瑶族“度戒”乐舞的文化构建功能

2019-12-27申波

摘 要:“盘鼓”是瑶族各支系“度戒”仪式中具有标志性的乐器,更是族群集体人格获得心理转喻的法器。“度戒”,是瑶族普遍保存的对青少年开展“成年礼”性质的民俗传统。作为可供阅读的文本,“度戒”从社会学的立场,体现了瑶族社会对自我身份构建的需要,从音乐学的立场,度戒乐舞折射出瑶族先民借助仪式制造音声隐喻编织意义之网的“可感知的形式”,而盘鼓作为一种符号标识,则为我们从“符号-象征-意义”的角度解读度戒仪式的内涵与外延提供了可能。以云南中老边界瑶族聚居地“度戒”仪式为例,以局外人的身份考察了仪式场域中度戒乐舞这一神圣空间的鼓语音声,并对在场的局内人如何完成身份构建以实现心理感召所产生的意义进行了解读。

关键词:同源跨界;瑶族度戒;听觉经验;成年礼;神圣空间

中图分类号:C958

文献标识码:A

文章编号:1674-621X(2019)05-0103-08

一种音乐传统的承继,必然与特定区域中人们的价值取向与心理构成有着内在的逻辑与关联。作为一种表述起点,文章依托田野显微考察,以个案视角对云南中老边界同源跨界瑶族“度戒”仪式上具有标识所指的乐器(法器)——盘鼓如何被瑶族先民以象征方式持续不断编织成意义之网的过程进行了历时梳理,剖析了盘鼓通过文化持有者肢体、音声、意义领域转喻形成地方知识体系的记忆逻辑并做出判断:盘鼓在特定语境中,作为一种“体化实践”,揭示了度戒仪式中,祭师通过“艺术”的手段使盘鼓实现了在民俗活动中沟通人际、信仰领域沟通人神的作用。对约定语境中瑶族集体经验与社会秩序的互动进行了深描,意在说明:度戒乐舞作为一种超越历史时间的当下存在,其外化象征如何以仪式为途径、以乐舞为载体,满足了族群对生命体验的集体诉求,实现了跨界族群通过“听觉经验”完成族群文化传统代代传承、个体身份获得构建的目的,以此表明,度戒乐舞在当代的更迭,既体现出社会的变迁、折射出边缘民族对传统文化的坚守与自适应力。同时,通过个案的考察,也论证了传统的延续性是人类心理倾向力的一种表现形式。

一、“度戒”儀式社会意义的背景描述

瑶族是一个历史悠久、支系众多、跨界而居的民族。以居住在中国境内的瑶族而论,南方的桂、粤、湘、赣、黔、川、滇以及海南、台湾诸省区均有分布,国外的泰、缅、老、越以及近代以来的北美、欧洲国家也有分布,或许可以说,瑶族是我国各民族同胞中,在世界各地分布最广的“离散族群”。由于大规模迁徙造成的“大分散、小聚居”的地域格局,各地瑶族既有同源同俗的一致性,也由于居住环境的不同,各地的瑶族在语言、风俗、宗教、艺术等文化范式的表达上,又体现出相似性与差异性的特点。

本文的研究对象为西双版纳勐腊县的瑶族与跨界而居住在老挝北部南塔、猛赛省地域内瑶族举行“度戒”仪式的行为过程,研究内容是作为仪式过程显性符号的盘鼓,瑶语发音为“dzu231”的乐器(法器),如何通过仪式乐舞与仪式信仰有效互动,达成审美实践与情感体验双向沟通,进而完成文化持有者获得身份构建的象征性表达,以揭示“度戒”仪式中,盘鼓在现实生活中沟通人际、在信仰领域沟通人神的隐喻作用。

对“象征符号”及其“象征意义”的解构,源于人类学家维克多·特纳对于仪式观察的视角,我们依托这种方法以考察“度戒”仪式的文化功能。作为瑶族集体精神的一种重要象征所指与符号标识,度戒以日常生活中一再复制的模式化呈现,使度戒乐舞构成的语境成为瑶族公共领域历史表述的重要载体,它以某种象征性的方式被瑶族先民持续不断地编织成意义之网,更在肢体、音声、意识领域形成了完整的象征系统和地方知识体系,展示了瑶族远古文化创造的生态智慧。千百年来,瑶族先民通过“度戒”而“真正把个人意识孕育在社会的集体意识里,成为更丰富的文化结构的来源”[1],由此,度戒乐舞成为一种“充满意义的仓库或贮存器”。

新时期以来,随着国外众多新思想、新观念的引入,作为一种对文化现象进行解释的方法论,在民族学与人类学研究中,“象征”的概念被国内学者广为运用并取得了众多成果。从现有资料来看,依托“象征”这一学术方法对瑶族“度戒”仪式进行民族学、人类学、社会学立场的研究成果俯拾即是。在现有成果中,立足音乐学立场、针对“度戒”仪式中祭师通过吟唱经文呈现润腔以构成音声符号象征的专题研究也有所见,这其中具有标志性的成果有:赵书峰2011年依托其博士毕业论文与其2015年国家社科基金(艺术学)立项项目为支撑,对中国南方以及老挝相关地区的瑶族音乐文化进行了较为系统的研究,发表了系列文章,杨明康教授也开展了此类工作并发表了相关学术文章,出版了学术著作。同时,龚易男在他的硕士毕业论文《蓝山瑶族度戒仪式音乐研究》中,也对度戒仪式中祭师诵经的音韵特征进行了音乐学视角的专题研究。但从研究的具体对象与关注点上看,他们的研究视角都未将盘鼓音声纳入整体的仪式场景进行学术的拓展,更未对盘鼓音声在瑶族度戒仪式中发挥的心理感召作用进行深度描述,这为本选题立足盘鼓为乐器(法器/礼器/道具),从个案层面完整考察其音声如何在“度戒”仪式中实现象征性隐喻及如何构成声音景观达成受戒者身份构建心理逻辑的音乐学视角的显微考察与深度描写,提供了一个文本视阈。

二、关于命题的几点理解

信仰、民俗、仪式、乐舞相互涵化及奏、唱、舞融为一体,是云南民族音乐的一个基本特征,同样,在中国传统学理的理解中,“乐舞”的内涵与外延既不能等同于现代社会的“舞蹈”,也不能等同于“音乐”所指。事实上,乐舞必须与信仰文化之祭祀仪式相关。乐舞展演的目的不是舞台化的审美表达,而是人类精神寄托通过其与未知世界进行沟通的媒介,这就决定了“乐舞”是祭祀文化的有机部分,它们在仪式中更多地承担着不属于音乐和舞蹈范畴的更多社会隐喻功能的能指性,具有由众多行为元素构成的“伴随行为”,从艺术研究的不同视角上讲,如若称其为“鼓舞”“鼓乐”“乐舞”均未尝不可。如此,主观上的非艺术目的就出现了客观上的艺术完成。这也就应验了田野所见,乐舞的展演具有民俗化特征,多在特定的地点由特定的人来表演,参与者均由非“职业”的社会成员担任,在乡村,则多由从事驱邪纳福的巫师担任。上述背景,决定了乐舞常常混融了艺术性与非艺术性的内容,因此具有粗陋质朴的形态。但田野的经历却使我们发现,愈粗陋简单、原生质朴的艺术形态,在乡村却往往愈具有生命力,这也为本文的书写提供了立论的基础。

三、田野点的基本情况描述

2018年金秋时节,笔者一行在勐腊县文化馆张红老师的陪同下来到勐腊县的瑶山进行考察。接待我们的是当地德高望重的村民李国才、李国林兄弟以及盘文华、盘福祥,还有村妇女主任周永仙等。据他们介绍,作为一个行政区域,这里是1953年成立的勐腊县瑶区乡(公社),主体人口属瑶族操荆门方言的蓝靛瑶支系,是一支具有血缘和地缘合二为一的亲族族群。他们的祖辈大约在二百多年前,由广西迁徙而来。在国家政治地理边界尚未完全明确之前,一部分定居于中国的勐腊县境内,另一部分继续向南,最后定居在老挝南塔省的辖区内。作为具有亲缘关系的宗族性族群,近代国家概念的强化使得他们的居住地虽然分属不同的国家疆界,但由于睦邻友好的传统,中老边界多数时候是一种相对开放的。作为边民身份,两国的瑶族民众相互的交往由2000年以前的“自由出入”到当下的“持证出入”,基本不会受到国家边界的约束而可以自由往来,他们更通过现代通信网络相互交流信息,由此在文化取向的属性上,均属基本一致的文化傳统,这就为本文的书写提供了有价值的透视点。

“度戒”,作为瑶族众多支系共有的古老文化传统,它是瑶族众多仪式中非常隆重的社会景观。每当秋收后,村寨就要通过仪式为教育场域,对10-18周岁左右的男丁开展“成年礼”的教育传承。作为一种传统,家事就是村事,村事就是族事,仪式的举办,就是社区全体成年男性标志性“集体记忆”的重塑,使得“度戒”的全过程叠加了诸多文化意义,赋予了特定的社会功能而成为瑶族历史意识、社会伦理、生活习俗相互层叠和交织的浓缩,具有强烈的“意义”内涵。

瑶语称“度戒”为“tiu55mam52”,也称为“过法”。在传统保留的时代,它是所有瑶族男子人生经历中最为隆重的一幕。在瑶族民众的心目中,只有接受了度戒,才是瑶家人和盘匏的子孙,这反映出瑶族先民希望通过仪式的感召与情感的体验,让青年一代认知社会职责,掌握传统礼仪,学习民族历史,进而引领青年一代经过“成年礼”获得社会身份与自我认同,这是从“年青人”过渡为“成年人”的必修课,以此确证人生角色转换的重要仪式。由于瑶族各自不同支系生活环境与地域空间的阻隔,特别是伴随时代的变迁,各支系所举行度戒仪式的“程式化”表达不尽相同,即使是同一支系的不同聚居区,由于所处环境或祭师不同,度戒在“制度化”的安排上也不尽相同。但是,作为一种重要的经验世界,度戒在瑶族民众的人生记忆中,却具有重要的社会意义和象征意义。

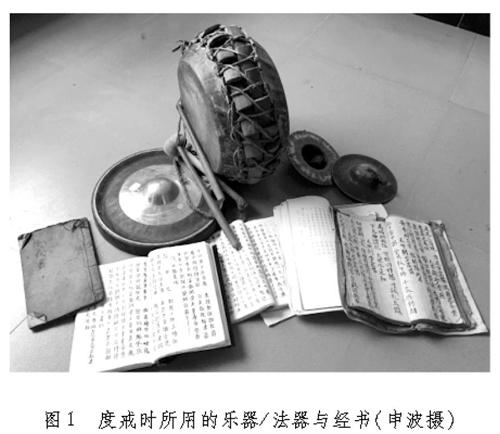

正如曹意强所言:艺术是人类认识世界的一种智性方式。作为一种以神圣路径完成的仪式,“度戒”具有神灵与世俗相勾连的社会功能:为了体现仪式的有效性,“度戒”也企图通过“艺术”的行为提升仪式的感召,为此,“跳鼓”作为一种用乐安排,就成为“度戒”仪式重要的内容。作为具有显性符号标识、瑶语发音为“dzu231”的乐器盘鼓,它作为仪式的主角,再配以一副瑶语发音为“tsh瘙楏:u52”的大钹和瑶语发音为“ma21”的铜铓或铜铃,就组成了具有规约性编制的乐队。作为一种空间图式,祭师是瑶族文化的拥有者和创造者,更是仪式的主持者、度戒乐舞的表演者和诵经的“歌唱者”。祭师将运用不同于日常语言发音的声调和特有的肢体语汇组成一种非语言的表意模式,更以盘鼓为“道具”制造现场的隐喻,为受戒者的心理成长营造编码与解码的空间。在这一时间过程中,盘鼓乐队将以一种符号化的声音标识贯穿仪式的全过程,鼓点将支配肢体的外在形态与盘鼓音声构成“伴随行为”,使得盘鼓营造的音声为信仰提供心理暗示,再造仪式的神性秩序、心理认同,为祭师身份由世俗到神圣的超越搭建转喻的基础,仪式行为为我们从音乐学的立场考察乐舞的社会功能提供描述的依据。同时,受戒者年轻的心智将在度戒乐舞的陪伴下,在“音声风景”的陶冶中,演变成可以独立承担社会责任的合格成员。因此,每一种独立的文化都有它的基本象征物,以表现它的基本精神,而这种象征物的最基本的表现,是在艺术里[2]。

四、传统保留时代“度戒”仪式的民族志记忆

在传统保留、信息交流缺乏的时代,“度戒”作为一个家庭的大事,它将影响到个体未来的人生历程与生命质量及其在村寨的身份与地位。因此,每个瑶族家庭在举行仪式前,都要进行较长时间全方位的筹备。首先,受戒者的家长要在国内外邀请5至7位族群内部德高望重的祭师(或称“师公”)选择吉日利时完成这项活动,以示仪式的规格和行为的庄重。其次,家长还要将即将受戒的孩子分别送到祭师们的家中轮流各住数日,以便耳提面命地接受各种族规寨礼的训导,接受来自各方长辈的教育。为使仪式构成神圣性与威严性,这期间受戒男孩会在时间和空间上接受相关的约束。时间上,在师傅家必须早起早眠,不能随意提问题,更不能大声喧哗;在空间上,主动为师傅师母端茶添饭、料理家庭事务,受戒期间只能吃素,不可沾荤,接受师傅的训导。如:天地有神,不可指天骂地;不贪图享受,不调戏妇女;尊老爱幼,善待族人;为人勤劳,热心公益等。同时还要了解家庭夫妻生活、农业生产的相关知识,以构建一个成年男人必备的知识系统,仪式将在多则六七天、少则三四天的巨额经济支出与冗长的环节中进行。最终,当受戒者从“五台”(瑶语称“o11lai11”)的7尺高台上双手抱膝、十指紧扣地跌落在台下的藤网中,以示“再次投生人间”以宣告仪式结束,这标志着受戒者的身份已获得社会认可,具有承担家族子嗣繁衍以及具备承担村寨或群体内部知识传承的职责。

以人类学的立场考察,“群体性”是仪式的首要特征。仪式作为一种集体行为,它通常不能由个体的人构成。因此,作为人生成长历程的重要环节,度戒仪式通常要邀请全寨老小共同见证这一庄重时刻:一是重复符号以唤醒成年人对当年人生经历的回忆;二是使未成年人通过特定的生态场景积淀对于仪式内容的识别与体验。在这一过程中,作为一种“母题”的反复再现,祭师吟诵的各式经文,伴着盘鼓乐队制造的独特音声浸透到人们的心灵深处并通过仪式予以巩固,其象征功能也获得了有别于他者的声音标识,如奈特尔所指出的那样:在我们知道的族群中,几乎没有哪种人不具有某种形态的音乐——无论世界各文化中的音乐风格如何不同和繁复多样,人类音乐行为许多同根性、同源性的事实,已足以使所有民族对音乐本身这一问题的认同成为可能[3],由此满足了族群认同的心理需求。

为描述度戒乐舞的象征性特征,我们以居住在勐腊县瑶族乡沙仁村举办的度戒乐舞为个案进行观察。

“度戒乐舞”是瑶族“度戒”仪式中系列套路的总称,这也说明,仪式是策动艺术发明与传承的重要机制。

由于历史上汉文化对瑶族产生的影响,在“大传统”的背景下,瑶族更多地接受了道教文化的精神滋养,但从民族认同的“小传统”整体立场来考察,与所有瑶族同胞的心理取向相一致,勐腊与老挝南塔省的瑶族均以信仰盘匏文化为主体,始终把“盘王节”视为族群重要的文化记忆,因此,在“度戒”仪式中,许多仪式的套路与内涵又带有浓厚的道教色彩,所不同的是,他们都是非职业的神职人员,平日在家做农活或料理家务,遇有斋醮时,才穿道袍、办法事,当口中念念有词并敲响盘鼓时,他们才从平常人变成了神的化身,以世俗的肉身通过仪式把生存的可感知世界与不可感知的神界勾连起来。

据64岁的李国才介绍,他是20世纪80年代20多岁时,在老挝猛赛省他舅爷的主持下完成了“度戒”的经历,然后他又到老挝“留学”,跟随他舅爷和南塔省的其他祭师学习了好几年做斋事的相关规程与套路,才为包括他兄弟李国林等四方邻里的人们完成了“度戒”仪式。他指着手中的几部经书介绍道:瑶族没有自创的文字,所有瑶族的经书均用汉字书写,只是他们在唱诵时,均以“汉字瑶读”的方式呈现出来,仅以达到这种语言互译能力的培养过程而论,就足见斋事规程学习的难度。李国才继续讲道:由于20世纪50年代末期国内经历了“饿肚子”和多次政治运动的冲击,早年国内的许多老祭师被迫跑到老挝或泰国定居,留下的经书也被付之一炬,现在他们使用的经书还是20世纪80年代后期,他照着老挝的经书抄誉来的。

看着一大堆经书,对于从没有进过学堂的李国才来说,能完成这样的工作,的确使人对其更生敬佩之心。二十多年来,李国林、盘文华、盘福祥也跟着他学习了一些经书知识和做斋事的套路。这些年,他们还经常受邀在勐腊的尚勇、象明、易武以及老挝各地的瑶族、苗族和哈尼(卡果)族村寨主持“tha33pjiau52tiu33io:24”(上新房)、“tso:21 pjiau52”(结婚)等仪式,作为地方文化精英,他们也算是见过一些世面了。在李国才看来,从社会物质生活水平来看,特别是瑶族村寨的基础设施提升方面,这些年国内的水平远远超过老挝,但由于国内这些年社会的发展太快,年轻人都以挣钱为目标离开了瑶山,相比之下,作为一种文化心态,老挝瑶族对于传统文化的坚守,却更具有一种族群整体的敬畏之心。

五、“度戒”仪式地方性表达的场景描述

各民族文化中的生态知识是当地人经过长期的历史积淀的当地知识,是某一特定地区人们日常生活的合理化常识[4]。

同所有的仪式一样,为增强感召性,度戒的全过程都在“艺术”的形式中进行。是日晚,四位因暑期放假在家的学生成为今天的受戒者。他们在家人的协助下,身穿神袍,腰系红带,头戴“五福上元”圣像飘带帽出现在现场。据李国才介绍,在中国这边的年轻人,由于忙于上学或在外务工,加之观念的改变,许多人已经羞于接受度戒了,即使举行度戒,仪式环节也减少了許多。如上刀山、下火海、跳五台、入住师傅家、限制食量、吃素餐等内容都取消了,时间的安排更是由过去的几天,改为现在的一种仪式象征环节,以体现身份的转换。由于自己身体不好,担心难以支撑做斋过程的体力付出,因此,今天主祭师由李国林担任,盘文华、盘福祥以及从老挝特地赶来“见习”的两位年轻人,他们分别手持大钹、铜铓和铜铃一字排开,面对挂有三清、佛祖画像和摆放有各种祭物的祭坛担任助理祭师之职,四位受戒者跪在一旁等待接受训示,他们身后的围观者是他们的家人和特地从老挝过来“见证”这一庄重时刻的亲戚们。

此时,李国林头戴花帽,衣着黑衫,左手持鼓,右手握锤,当他敲出俗称“动鼓”的第一个节奏时,即意味着仪式的开场。在一片敲击声中,李国林在双手持钹的盘文华的配合下,敲着鼓点开始了肢体的叙事。他的表演由“起师入宅”开始,经“动鼓开经”“召龙运水”“请圣迎神”“安坛川光”“度师乐儿”“度道乐花”“倒罢川光”“安龙接祖”等不同步伐的九个套路依序完成。其间,李国林、盘文华也会在一旁歇息,改由李国才伴着盘福祥敲击的铃铛节奏,指着经书上的字符,一字一句地用特别的音调虔诚地诵唱经文,他的歌唱像在喊魂——在笔者看来,真正的艺术家就是混迹在人间的巫师。李国才的祭词唱道:敬告家祖家神,节日打鼓敲锣,是为家孙度戒,请家祖家神赴家宴,请你们作证,请你们保佑不要让魔鬼来捣乱。如此,整个仪式就在这种跳与唱的交替中进行着多种形式的展演:作为“鼓舞”表演的基本构架,李国林与盘文华的舞姿整体表达出一种含胸飘柔的状态,动态以右脚起步带动右转身进入表演环节。肢体多以膝部屈伸带动上肢的颤抖,再以跳、跃、蹲、挫并通过左右旋转、前后移步等语汇形成按东、西、南、北、中五个方位的舞动规律。作为一种规律性的肢体语言,当鼓点由均分节奏转入紧凑的敲奏,他们的肢体一定是以前倾或后仰以示结束一次“五方规则”的表演组合;作为“鼓乐”的表演,李国林手中的鼓,既是道具,更是法器,现场伴随着他肢体起伏的高低盘旋,分别以高、中、低的三种不同位置以强调“三元跳”的象征性,使得盘鼓变为视觉的核心而成为神圣的符号;作为“歌唱”的表演,李国才“徒歌”性质的声调随着经文韵律的变化吟唱出抑扬顿挫的旋律,只是存在着语言障碍,如果李国才的“翻译”不到位,我们就完全无法判断“汉字瑶读”过程中具体的文本意指,但从他那肃穆的表情和庄重的声调,作为局外人,我们仍然可以感受其“人神之间”的威仪对现场产生的心理感召。在李国才看来,仪式环节虽然简化了,但由于鼓舞鼓乐是献给神灵的祭礼,他们必须以虔诚的表达,才能使训导的愿望获得实现,盘福祥接着说道:现在社会生活多样化了,仪式的程序也简化了许多,正因为如此,过程更要保证质量。或许只有这样,作为族群生存空间的边界标识,才能为受戒者搭建一个想象的空间,实现受戒者心理接受的自我构建。

作为法器的盘鼓,在瑶族民众的心目中是天地神灵的化身,鼓声即意味着天地神灵将降福民间,因此,鼓点对“局内人”的心灵具有强烈的威仪,鼓点对所有在场者都具有“浸入心灵”的吸引力,更为祭师肢体的动态提供情绪渲染并烘托仪式场景,以此强化仪式对心灵产生的威慑力。在这里,艺术形式虽然有着追求艺术美的韵味,但这并不是举行仪式的目的,核心重在表达经文的训导内涵,实现以度戒仪式“励其心志”的育人目的。正如美国音乐人类学家赖斯所说的那样:许多传统习俗伴随着浓厚的师承关系,反复灌输服从和尊重的表演形式。因此,创造的不是好的音乐,而是善良的人[5]。这样的功能我们可以从李国才诵唱的“十戒”中发现其教化的作用:1.不得冒犯盘匏祖先;2.不得骂天地日月星辰;3.不得枉杀生灵;5.不得贪财好色;6.不得嫌贫爱富;7.不得辱骂师友;8.不得怠慢父母;9.不得拦路抢劫;10.不得忘记师恩。紧接其后,李国林将现场一堆写有十戒条文的纸牌拿出四张烧掉。据介绍,烧掉的叫阴牌,留下的叫阳牌。留下的阳牌由四位受戒者各自拿出一张放在贴胸的口袋里,其余四张交由李国林保管。据说这样的目的在于可以监督受戒者终其一生的言行,这意味着,即使受戒者进入暮年离世,受戒者到了阴间也必须与阴牌两相对照,如若其在世期间的言行有违十戒,那么受戒者哪怕在阴间,也会受到小鬼们的刁难而不能回到祖先居住的地方与列祖列宗团聚而成为游魂野鬼。同样,作为训导的重要组成部分,在冗长的度戒过程中,李国才还会以“十度”“十问”“十愿”等戒条对受戒者进行引导,上述各式戒条,都将成为受戒者遵守的道德规范和人生取向,成为支撑受戒者人生的座右铭和精神动力。如此看来,文化构建的力量并非来自祭师们的表演,而是来自仪式空间表演所营造的神圣氛围。

作为一种出于生存需要的行为方式,在这种共享鼓语隐喻“传帮带”机制的模塑下,村寨文化固有的传统就在鼓之舞之的熏陶下,少年由此完成了社会身份的转换。作为瑶族蓝靛支系人生礼仪重要的一环,度戒鼓舞的存在,促成了仪式的意义转换,实现了族群现实价值与幻想价值的相互渗透,其春雨润无声的“寓教于乐”是对度戒仪式最贴切的识读,它表现出度戒鼓舞审美愉悦的价值次于其指导和规范瑶族生存生活这种世俗的功利目的。可以说,“在这样的空间,个体成为了场景的制造者、场景又成就了制造者生命的延续并成为超越国家边界具有‘它感标识的独特音响”[6]。

乐舞的意义结构已经超越了“音乐”“舞蹈”固有的内涵和外延,为文化持有者搭建了一个完成文化行为、体验人生感悟的多层次场域,这正如英国心理学家格林·威尔逊的观点:非言辞的暗示比语言所表达的更易泄露真情[7]。

出于好奇,笔者特地询问受戒者中年长的少年赵坤林对于现场的感受。赵坤林在县民族中学读书,他指着另一个叫姚伟的少年道,他们是“老庚”,姚伟在景洪读书,他们叫李国林为“老干爹”,今天完成度戒是父母早有的愿望,在他们看来,现在仪式环节简单多了,完成一次这样的身份认定,作为瑶族人的后代,也是应该的。同样放假在家的同学,由于许多家长都在外边务工,就不知道他们的打算了。站在一旁的盘文华无奈地说道:现在中国这边做度戒的人越来越少,更没有人学习度戒的手艺。他指着对面的老挝青年说道:我在外做工的两个儿子都不愿跟我学,我只好教他们了。

六、度戒乐舞的本体描述

我们的生活中无处不充满各种声音,这些声音的意义由于不同文化所属的固定语汇与表达方式,必将在特定的文化生境中自行敞开。作为一种表达方式,按经书规定敲击的鼓点多为均分节奏,但因敲击的力度与敲击的位置不同,必然带来音色的变化,从这个意义上讲,笔者的记谱究竟在多少准确性上记录了敲奏中蕴含的音乐信息,文字描述又在多大层面上记录了“现场”受戒者的心理感受,其刚性的记谱手段与主观的书写是值得怀疑的。仪式上,经文的吟唱均在“乐队”声音的萦绕中伴随李国林的身体行为,即盘文华说的:诵经不断,则鼓点不停,鼓点不断,则仪式不停的场景,结构了蓝靛瑶度戒仪式中带有“表演”性质的人格象征,其“制度化”音响的暗示,影响着度戒场域中受戒者的心理行为对社会的心理归属,如此,“他们的音乐就是他们对自己生存環境及其生态意象的一种直觉的把握,同时也是对自己民族性格一种直觉的构建”[8],折射出度戒乐舞“制度性音声属性”的符号意义和在场者内听觉的逻辑记忆,表明了文化的存在。试看如下谱例一。①①敲鼓:李国林;地点:瑶区乡沙仁村;时间:2018年7月20日;记谱:申波。

从上述谱例中,若以学院派的习得可以看到,度戒鼓点的结构非常简单,但现场却呈现出一种“声—身—意”的有机对应与互动。在这里,作为一种地方性音乐观,事、人、物三者构成了稳定的意义结构:鼓语作为经验世界,成为信仰的基础,李国才们是仪式音声的制造者与完成者,声音具有仪式主体和烘托环境的作用,三者相互关联,构成了一种音乐语言的解释模式,围绕这一表象,鼓语“作为仪式或人类学的神话,它是一种匿名创作的叙事,提供世界为何如此这般与人们为何如此行事的解释”[9]。

由此,度戒鼓乐合着肢体的造型与虔诚的诵唱结构的“形式”,使信仰、仪式、音声行为三位一体不可分割。在这里,这些看似简洁的节奏与声调,其所演绎的精神世界与隐喻表达,属于另一个自足的知识体系对声音的制造与体验,本质上离不开“现场”的感受,即音乐文化学所强调的:对声音意义的理解不能脱离对它赖以生存的生态环境的认识,作为一种局内的文化观,“其约定的‘语境体现的是现场中的人们在这一过程中拓展生存空间与寻求发展的强烈愿望”[6]。

盘鼓作为民间活态的、非理论演绎的工艺流程,其制作均由工匠根据经验或定制人根据需求决定大小。据李国才介绍,由于他们这个部族的主体族群主要分布在老挝居住,在中国这边的瑶区乡还没有制作盘鼓的工匠,他们使用的盘鼓都是从老挝“请”过来的。今天他们使用的这面盘鼓直径约为50厘米、厚为30厘米。鼓腔用一段椿木将其凿空,两面蒙以黄牛皮,再用牛皮绳将双鼓面连缀并用木契子从鼓的边缘穿入竹扣以此将鼓面卡紧。李国才接着介绍,在他们的心目中,作为法器,圆形的鼓面与天是相对应的,方形的契子又与大地相关联,有天圆地方的意思;契子共计使用了69片,以象征天地中的万事万物。作为一种口述表达,这里或许可以说明,人们在共享鼓声隐喻的同时,盘鼓作为法器和“物”的生命史,其内在功能在满足外部社会需求的同时,已通过“想象的建构”搭建了瑶族民众心灵与社会秩序的关系。在这里,“象征性行为已超越了音乐的物质作用而形成了纯粹的观念与精神的结果”[10]。

七、度戒樂舞的现象学阐释

人类文化信息的社会传承,是人类历史得以持续发展的基本前提。瑶族度戒作为一种活态场域,它以仪式为途径,承载了瑶族以鼓舞鼓乐为载体满足生命体验的心理诉求,构成族群集体的心理体验。在这里,盘鼓不仅是一件法器,也是一件乐器,是现场中人们音乐能力和听觉体验的聚合物。在看似简洁的鼓点中,受戒者的内心对应着意义图式的体化感染,训练自己成为“可以传承的身体”而延续着村寨文化创造的古老传统,这也证实了艺术人类学的一个论点:人类生存所依赖的生态环境与人类自己创造的文化景观之间的关系是互动和互育的,正如法国人类学家维克多·特纳所言:符号形式的象征物件和象征行为,构成仪式模式的基本分子单位,仪式就是一个符号的聚合体[11]。

度戒使用的盘鼓是配合完成度戒乐舞而强化仪式行为的主要乐器,被赋予了特定的象征意义,使得人在时间中的存在,都被经验所规约,也被经验反复制造。由此,作为表露特定文化内部心理核心的手段,度戒的经文是瑶族千百年智慧的积累,它占据了瑶族认识世界、处理人与社会相互关系理性的高地,在特定的时空环境中,鼓舞鼓乐成为仪式的核心,其作为信仰体系的空间呈现和实物符号,多用于内向性的仪式场合,经文的意义处于宗教的一端;在度戒乐舞的传承过程中,盘鼓、大钹、铜铓、摇铃的节奏性音声与人类生命和心理运动之间具有一种异质同构的本源联系,处于民俗性的一端,具有推进仪式内涵要素增值的张力。如果说,日常生活中,跨界而居的同一族群的互动是内隐的,国家属性居于外显状态,这时,国外过来的亲戚就成为国家层面的“他者”,但在仪式上,族群的内隐状态变成了外显状态,人们在同样的空间中完成了同一历史事件的见证,亲历了同一记忆的回顾,在这一神圣的空间,血缘的情感、共同的语言、相同的装束、乐舞的肢体提供的心理感召,为他们的身份构建提供了重建的场域,使得共同的文化与历史获得了延续并超越了国家的边界;在这种场合,同一族群的人们通过心灵的碰撞,维护了社会的稳定与族内的团结,加强了跨界族群的和谐与沟通,而从艺术人类学的立场进行考察,这样的身体实践作为一种验证的尺码,它求证了受戒者感知音乐的能力,完成了族群文化经验与地方知识的习得与传递,通过度戒乐舞实现了族群文化传统代代传承、社会成员自我身份构建的目的,正如有学者所指出的那样:人类学之所以重视对仪式的研究,主要原因在于,仪式最明显、最集中地反应和表达了当地人对人与世界的理解、解释与看法并揭示了他们的社会的基本结构以及整体运作规范、逻辑与秩序。

参考文献:

[1] 约翰·布莱金.人的音乐性[M].马英君,译.北京:人民音乐出版社, 2007.

[2] 斯宾格勒.西方的没落[M].吴琼,译.上海:上海三联书店, 2006.

[3] B·奈特尔.什么叫民族音乐[C]//龙君辑,译.董维松,沈洽.民族音乐学论文集.北京:中国文联出版公司,1985.

[4] 袁同凯.地方性知识中的生态关怀[J].思想战线,2008(1).

[5] 蒂莫西·赖斯.民族音乐学中音乐与认同的反思[J].魏琳琳,译.音乐探索, 2014(1).

[6] 申波.“地方化”语境中的“象脚鼓”乐器家族释义[J].民族艺术研究, 2018(2).

[7] 格林·威尔逊.表演艺术心理学[M].上海:上海文艺出版社,1989.

[8] 周楷模.云南民族音乐论[M].昆明:云南大学出版社, 2000.

[9] 约翰·费斯克.关键概念:传播与文化研究词典[M].李彬,译注.北京:新华出版社, 2004.

[10]洛秦.音乐中的文化与文化中的音乐[M].上海:上海书画出版社, 2004.

[11]维克多·特纳.仪式过程:结构与反结构[M].黄建波,柳博赟,译.北京:中国人民大学出版社, 2006.

[责任编辑:刘兴禄]

Cultural Construction Function of “Dujie” Music and Dance of China and Lao Cross-border Yao Nationality

SHEN Bo

(Yunnan Arts University, Kunming, Yunnan, 650500, China)

Abstract: “Pangu” is a symbolic instrument in the ceremony of “Dujie” of Yao tribes, and it is also a tool for the collective personality of the ethnic group to acquire psychological metonymy. “Dujie” is a folk custom tradition that Yao people generally preserve and carry out “adult rites” for teenagers. As a readable text, “Dujie” reflects the need for self-identity construction in Yao society from a sociological standpoint. From a musicological standpoint, Dujie music and dance reflects the “perceptible form” of the Yao ancestors' web of meanings woven by sound metaphors through rituals, while pangu, as a symbol symbol, is the “perceptible form”. It is possible for us to interpret the connotation and extension of Dujie ritual from the perspective of “symbol-symbol-meaning”. Taking the ceremony of “Dujie” in the Yao nationalitys settlement in China and Lao border of Yunnan Province as an example, this paper investigates the holy drum voice of “Dujie” in the ritual field as an outsider, and interprets the significance of how the insiders present accomplish the identity construction to realize the psychological appeal.

Key words: cross-border; Yao Dujie; auditory experience; adult rites; sacred space