陕西省文化产业结构与布局政策优化的路径选择

2019-12-27陈蓉,许杰

陈 蓉,许 杰

(长安大学 a.公共管理与法学院;b.陕西省文化产业研究中心,西安 710064)

为贯彻习近平总书记对陕西提出的追赶超越和“五个扎实”战略目标,制定与之相适应且更加完备的文化产业政策体系显得不可或缺。根据陕西省文化产业的市场需求、资源与区位等因素,借鉴江苏、福建、河北和四川省的先进经验,评估陕西省文化产业结构与布局政策供给的缺失,提出陕西省追赶超越战略下文化产业结构与布局政策优化的供给方案,成为学界和政府决策层的重要议题。

1 江苏、福建、四川、河北四省文化产业结构与布局政策之经验借鉴

文化产业发达地区的江苏省和同属西部地区且文化产业发达的四川省可作为陕西省文化产业发展的参照物,而近年来文化产业发展迅猛的福建和河北省的产业结构与布局政策,亦为陕西省文化产业的追赶超越提供了丰富的可资借鉴的先进经验。

1.1 以“整体规划+专项规划”引领产业发展方向

江苏、福建、河北省均重视文化产业结构与布局的事前规划。从绝对数量上分析,自“十二五”以来,河北省出台15项文化产业规划,自“十三五”以来,福建省和江苏省密集出台5项规划。从规划的覆盖面分析,既有文化产业结构与布局的整体规划,又有细分门类的专项规划,覆盖动漫游戏、文化旅游、演艺娱乐、文化会展业、影视广播的专项规划,还包括产业融合类和区域产业协调发展的专项规划。如福建省“十三五”数字福建专项规划、江苏省古运河旅游发展规划和河北省红色旅游、京东旅游环线发展规划等。

1.2 形成“广覆盖”“细门类”的政策框架

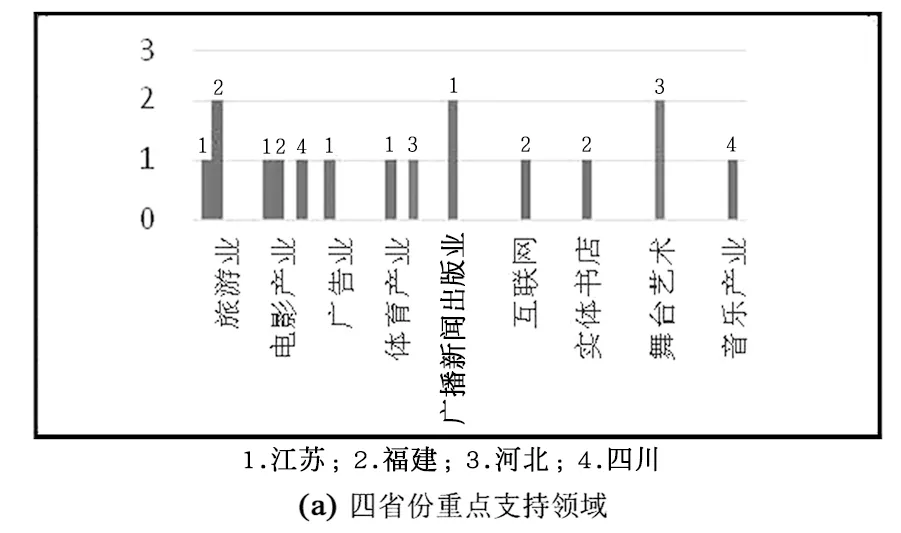

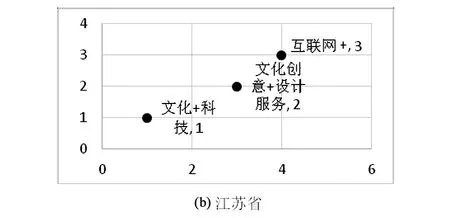

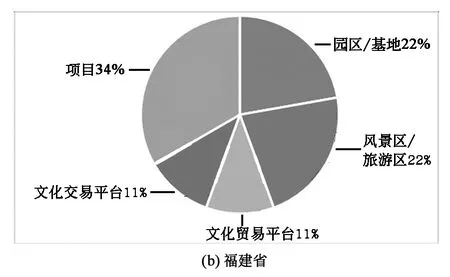

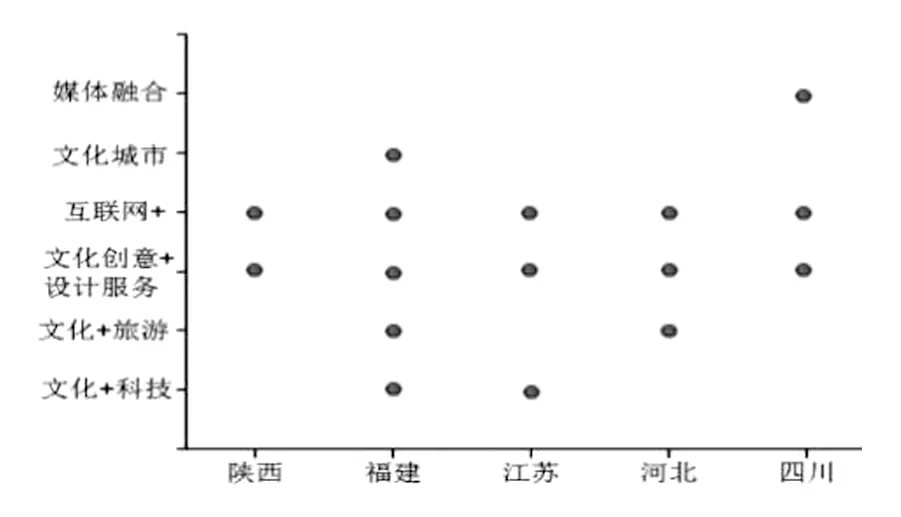

江苏、四川、河北、福建省的文化产业政策框架均涉及“全产业+细分产业门类+产业融合”(见图1),在文化产业政策体系中占据重要地位。从绝对数量分析,福建省文化产业发展迅猛,自2006年以来发布34项产业结构与布局政策(江苏、四川、河北省均为13项),占整个文化产业政策体系的42%,仅2016年发布相关政策13项[1]。从产业结构与布局的重点和覆盖面分析,福建省的产业覆盖面最广,自2013年密集出台22项产业结构与布局政策,涉及体育产业、文化创意、动漫游戏、新闻出版、电影业、旅游业、对外开放。由于文化产业与旅游业之间的产业关联度最强,福建省涉及旅游业的产业结构与布局类政策多达3项,体育产业和电影产业分别为2项。作为沿海开放度较高的省份,福建省发布2项政策促进对外开放和文化“走出去”。江苏省分别出台3项和2项产业结构与布局政策,重点支持体育产业和旅游业,还覆盖到电影业、广告业、动漫业、文物开发[2]。江苏省对中央政策的敏感度最高,能随着中央政策对本地区产业结构与布局适时进行调整。

图1 福建、江苏、河北、四川省文化产业结构与布局

1.3 “文化+”催生产业融合的政策推进

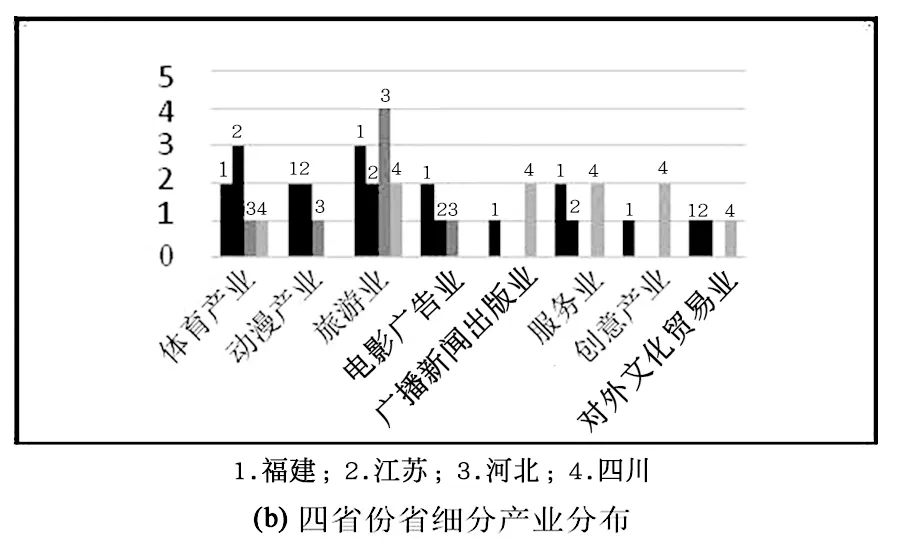

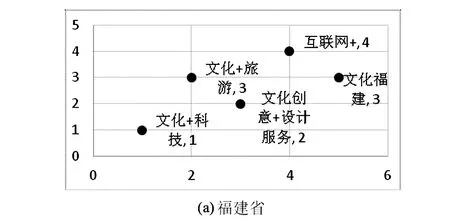

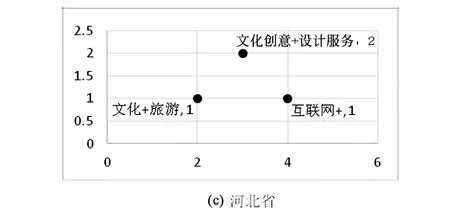

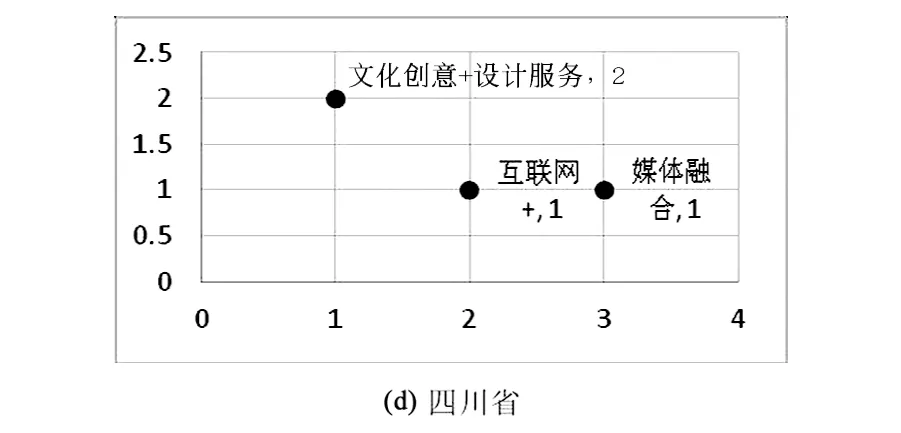

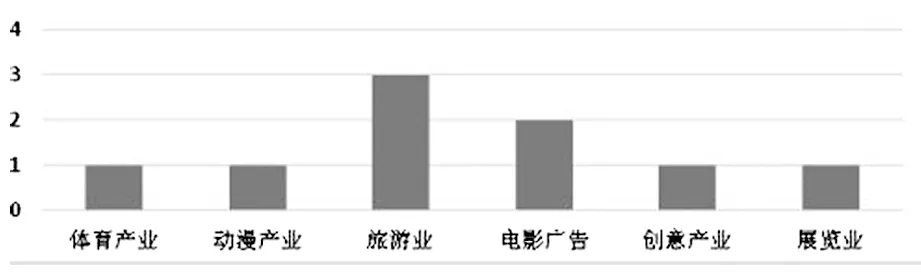

由于文化创意产业的高产业关联度与高附加值特性,继2014年文化部发布《关于贯彻落实〈国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见〉的实施意见》后,四省份均对产业融合都给予高度重视和政策投入,推动文化创意与相关产业的融合发展(见图2)。福建省自2013年密集出台14项促进产业融合政策,注重文化产业与科技、旅游业相融合,并依据闽政〔2016〕23号《福建省人民政府关于开展特色小镇规划建设的指导意见》,在福州新区和特色小镇的建设过程中,推动文化产业与知识密集、产业价值链高、具有高附加值的信息技术和互联网经济等相关行业的融合发展。四川省注重文化产业与“互联网+”、新闻出版广电传统媒体和新兴媒体的产业融合[3]。河北省促进文化与旅游融合发展、推进“互联网+”产业集群建设等。江苏省文化厅、省科技厅共同制定《关于加强文化科技创新的意见》并与省委组织部共同开展“文化科技企业家培育工程”(2015年前选拔50名省级文化科技企业家和300名市级文化科技企业家)助推文化与科技的融合[4]。2016年11月,江苏省发布《关于促进文化科技融合发展的二十条政策措施》,围绕孵育文化科技创新型企业、培育新业态、实施重大技术项目驱动、建设文化科技人才队伍、搭建文化科技融合载体平台、强化对文化科技企业的金融支持、提升公共文化服务技术水平、优化文化科技融合发展环境8个方面制定了20条政策措施。

图2 江苏、福建、河北、四川省产业融合类政策分布

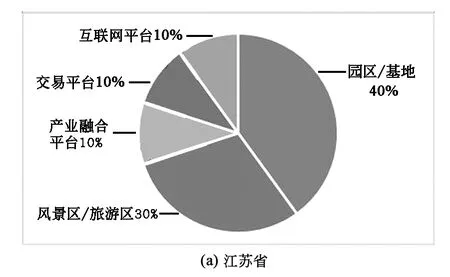

1.4 “形式多元和功能完备”的产业发展平台

文化产业发展平台的专业化能有效推动产业集聚,为文化产业结构与布局的聚集、转换和优化创造条件。江苏省和福建省文化产业平台类政策表现突出,分别形成12项和9项政策,涉及文化科技产业园、重点文化产业园区(基地)、生态旅游示范区、风景名胜区、公共体育服务体系示范区、产权交易所等平台的规划、建设、认定、评价和管理,形成以下特点(见图3):一是形成“园区/基地+项目+贸易+交易”形式多元化的平台且功能齐备的产业发展平台。即从传统的“园区/基地+项目”平台延伸至贸易、交易、融资等公共服务平台,多角度多方位助推文化产业发展。如福建省对园区的发展定位、布局、规模、效益以及运营等实施综合评审,对符合政策导向的省级创意产业园区(基地)给予授牌、资金等优惠政策,并择优推荐参加国家级有关园区(基地)评定。二是形成覆盖行业广泛、应对文化产业发展的新局面,覆盖互联网经济、产业融合、旅游业、对外文化贸易,对文化旅游项目、传统媒体与新兴媒体融合类重点项目的制定有专项的扶持性政策。

图3 江苏、福建平台类政策结构

2 陕西省文化产业结构与布局政策之不足

陕西省尽管已根据自身区位优势和特色,形成具有鲜明指向、多重视角的“全产业+细分门类”的产业结构与布局政策,但相较于江苏、福建、河北、四川省,还存在以下不足。

2.1 产业结构与布局的整体规划缺失

自2012年以来,陕西省于2016年发布陕西省“十三五”旅游业、体育事业规划等5项专项规划,并于2017年8月制定《关于进一步加快陕西文化产业发展的若干政策的指导意见》,作为陕西省文化产业追赶超越战略的顶层设计。但针对文化产业结构与布局的规划类政策比重偏小,仅占文化产业政策体系的4%,既有规划《陕西省文化产业发展纲要》出台已逾10年,已不能适应陕西省文化资源、区位、资金、人才等约束条件。作为丝路经济带的重要支点,较之于部分地区争先调整产业结构与布局政策,陕西省未能将自身的特色文化和优势资源与国家战略相结合,针对“一带一路”实际需要相应调整本地区的文化产业结构与布局,导致产业结构与布局失衡、资源优势转化效率偏低。

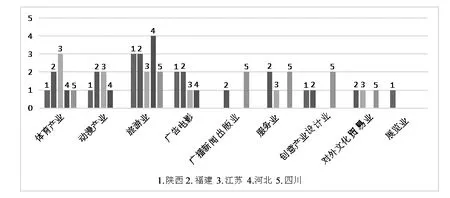

2.2 行业覆盖性和区域协调政策缺失

陕西省依托教育、科技、历史文化资源的禀赋优势,细分产业门类发布9项产业结构与布局政策,覆盖体育、动漫、旅游、电影广告、创意、展览等6大优势产业门类(见图4),初步形成“全产业+6项细分产业门类”的政策格局。

图4 陕西省文化产业政策的行业覆盖面

但较之于四省份,陕西省文化产业门类的覆盖面最为狭窄(见图5)。尽管三分之一的政策涉及旅游业,但对历史文化资源作为导向性产业没有给予必要的关注。同时,陕西省至今仍缺乏区域性协调发展政策,地区间缺少横向合作和联系。挖掘本省文化产业特色的政策投入有限,区域文化产业同质化现象严重,各地的特色优势不突出。区域发展水平尚不均衡,经济比较落后地区的文化产业规模小,竞争力弱,呈现出关中高,陕南、陕北低的态势。

图5 陕西省与四省份细分门类产业政策对比

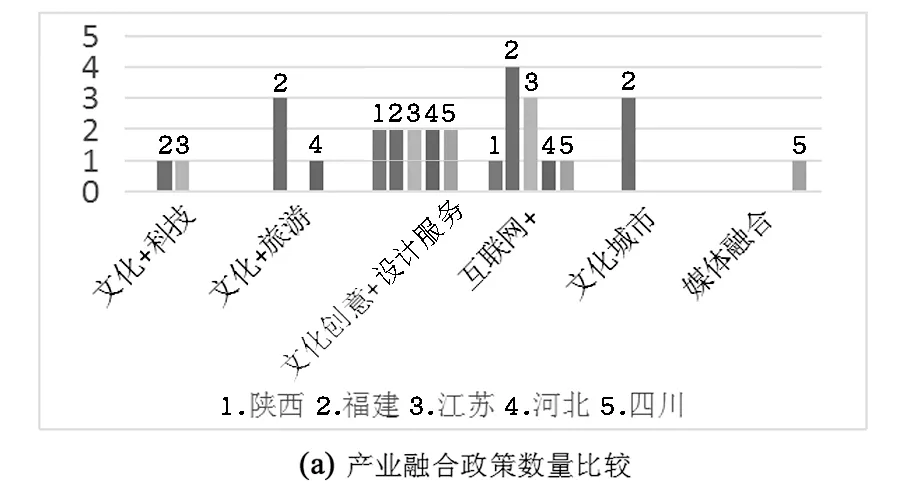

2.3 产业融合政策稀少且缺乏先导性

较之于四省份的产业融合类政策,陕西省的数量最少且缺乏先发指导性,仅涉及文化创意和设计服务与相关产业、“互联网+”和文化文物单位文化创意产品的开发,对文化产业与科技、旅游、工业制造、新媒体等反应较迟缓,特别是与旅游业和新兴数字网络技术融合度较低,导致文化产品的科技含量不高、文化创新动力不足、附加值较低、文化产业与相关产业尚处于分离状态(见图6)。

图6 陕西省与江苏等四省产业融合政策比较

2.4 园区/基地的平台形式单一且集聚功能缺失

陕西省尽管已形成“园区/基地+重大项目驱动”两类产业发展平台[5],但园区/基地的平台政策呈现出明显的政府主导性,主要是通过对园区/基地等的评定认定,由政府给予直接拨款、划地优惠、直接补贴或享受相关优惠政策。同时,园区运营重园区/基地的经济功能和主导产业,轻完整产业运行链条的形成,未产生凸显区域特色且缺乏完整的文化产业链,难以实现产业集群的协同效应和集群优势,对文化产业结构与布局的优化、转型、升级效用不显著。

3 优化陕西省文化产业结构与布局政策之路径选择

为贯彻习近平总书记对陕西提出的追赶超越和“五个扎实”战略目标,亟需优化与调整文化产业的结构与布局政策,推动陕西省文化产业的转型、升级和纵深发展。

3.1 高位布局,强化统筹整体规划和顶层设计

陕西省文化产业实现追赶超越,亟需强化战略意识,加强文化产业结构与布局的整体规划和顶层设计。由于2005年制定的《陕西省文化产业发展纲要》距今已有14年之久,建议以省文化体制改革与文化产业发展小组为领导,以省委宣传部为牵头单位,整合相关资源和力量,编制陕西省产业结构与布局的整体性规划,根据陕西省不同地区的资源禀赋条件和比较优势,前瞻性地规划主导产业发展的序列和高级化的目标,制定差异化、区域协调的文化产业发展战略,围绕主导产业、重点产业、地方特色产业和区域文化产业发展,编制10—20年中长期专项规划和可操作性较强的3—5年行动计划,并梳理评估本省区域内的文化资源,合理规划定位陕西省的特色文化产业带和产业集群发展,实施地方特色文化产业集群发展战略,为文化产业发展提供顶层设计的战略指导[6]。

3.2 实施“强优补短”战略,扩充细分产业门类政策

陕西省细分产业的产业结构与布局政策覆盖面狭窄,需配合供给侧改革要求,应区分不同地区和行业,紧密结合陕西省文化资源的丰度、文化市场的容量、文化资源禀赋状况和产业关联性,实施针对性更强的错位支持政策。围绕文化制造业、文化创意设计业、动漫业、会展业、广播电视电影、工艺美术、新闻出版业等主导产业,制定细分行业门类的的专项产业结构与布局政策,加大对优势历史文化资源的导向性产业的政策推动,率先在创意设计、出版印刷、节庆会展、工艺美术、电影电视等优势产业加强政策指导和扶持,力争打造1—2个全国优势产业,打造3—5个区域特色优势产业。

同时,陕西省应根据不同的资源优势、特色文化、民俗传统、消费层次和市场条件,准确定位关中、陕北和陕南等三大板块的发展重点,深入发掘陕北、陕南的传统文化和民间工艺,形成原创性、地方特色差异化的文化元素和文化产品;引导各地政府积极参与“一带一路”沿线的地区融合和产业分工,主动融入“一带一路”国家发展大战略,注重错位发展、合理布局,突出地区特色和资源优势。

3.3 打造文化产业带和特色园区/基地,强化产业集聚功能

文化产业发展平台的政策目标是使生产相对集中的地区形成区域集聚,带动上、下游产业链条,从而提升产业集聚和协同,推动产业结构与布局的转型升级[7]。对此,陕西省专业化产业平台搭建可沿着以下路径展开:一是依托城市群、地区群,形成一批产业特色鲜明、创新能力强、产业链完整的特色产业带、新兴文化产业带、特色文化产业基地/园区和企业集群、产业联盟,使文化产业带动经济规模占全省总量的80%以上,文化产业园区增加值占比超过50%。二是建立省市两级文化产业专项发展资金。省级专项资金重点支持省内基础好、实力强、附加值高、辐射能力强的文化产业门类,市级专项资金重点用于挖掘地区特有、无可替代性文化生产要素,在本市重点区域内培育优质、有竞争力的文化企业,引导它们发挥集聚辐射带动作用,并以此为中心,通过市场主体培育和政府引导的互动互补功能,刺激自发性文化产业集群的产生,逐步形成一组互需互补的产业链、供应链、价值链和信息链,增强陕西省文化产业的协同和集聚效应,强力提升文化产业的专业化、规模化、集约化水平。三是优先发展一批科技创新型文化产业园区(基地)、开发特色文化园区,鼓励在高新区、经开区、科技园区以及国家级保税区、自贸区内设立文化产业园区,遴选并重点招商、培育、孵化影视、出版、广告、动漫、文化装备制造等园区/基地,在自贸区开展陕西省文化产品出口示范基地认定工作,发挥陕西省自贸区的集聚作用、孵化作用和示范引领作用[8]。四是搭建跨区域的文化产业协作发展平台和跨区域经济合作平台,与“一带一路”沿线的省份开展文化产业的跨区域深层次合作,推动文化产业要素跨地区高效流动和资源的优化整合。同时,搭建文化产业或上下游相关产业的中小企业战略联盟,推动区域间纵向或横向的文化产业对接与联动,引领文化资源在全省范围内合理配置与产业集聚。

3.4 以“文化+”和“互联网+”形式强力推进产业融合,培育新业态

陕西省已将数字创意产业列入陕西省“十三五”战略性新兴产业,以数字技术为关键,依托大数据、物联网、云计算等科技成果,大力发展数字出版、多媒体、动漫游戏、网络视听等新型文化业态,出台支持数字创意产业的实施意见,出台引导文化科技的深度融合的相关政策,促进高新技术与文化产品研发、产业化以及与上下游相关产业链延伸的融合发展,建立健全新业态培育的政策激励机制,实施高端项目驱动,促进文化产业与数字出版、动漫游戏、网络视听、文博创意、网络游戏产业、创意设计、新兴媒体的产业融合,大力培育“互联网+”、数字创意、云计算、硬科技等新兴业态。