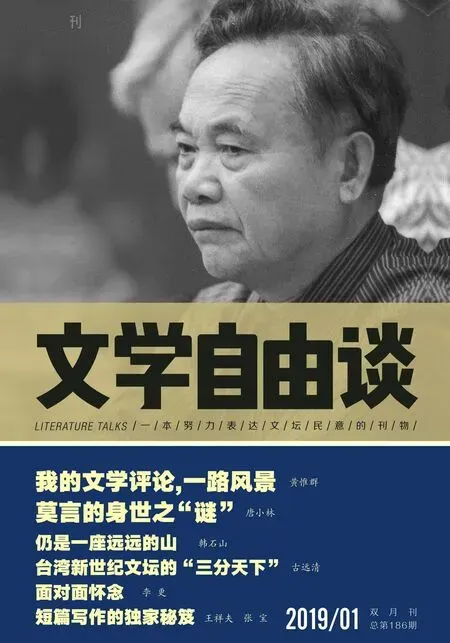

莫言的身世之“谜”

2019-12-27唐小林

□唐小林

学者张华在《莫言研究书系》总序中说:“近三十年来,海内外研究莫言的论文和专著众多,从表层到深层,从宏观到微观,从文学领域延伸到对莫言小说的创作主体、审美意识、主体内涵、艺术风格、人物形象与意象、语言特色等都有广泛的探索,在影响研究、比较研究、叙事学研究等领域也提出了诸多有价值、令人耳目一新的见解和观点。”从表面上看,莫言研究真像是应有尽有,蔚为大观,但令人遗憾的是,尽管莫言研究的学术论文和专著早已是汗牛充栋,但莫言研究中出现的诸多“乱麻”,却从来就没有引起过学界的重视。其中出现的混乱和道听途说,乃至胡编滥造,已经到了鱼目混珠、真假莫辨的地步。如程光炜在一系列的“莫言家世考证”中,纯属就是捕风捉影,不加分析地以讹传讹。(按:笔者发表于《雨花·中国作家研究》2016年第7期B上的文章已有详尽分析)而这些讹错的源头,恰恰在于程光炜在撰写学术论文时,没有对考证材料进行仔细的甄别和分析,依靠的仅仅是莫言的一些散文,以及《莫言王尧对话录》中的有关内容,根本就没有注意到一个至关重要的问题,即莫言的许多散文都是虚构的。

莫言在散文中大量虚构,其受到的直接影响,或许来自美国作家福克纳。在《福克纳大叔,你好吗?》一文中,莫言说:“对这个美国老头许多不合时宜的行为我感到十分理解,并且感到很亲切。譬如他从小就不认真读书,譬如他喜欢胡言乱语,譬如他喜欢撒谎,他连战场都没上过,却大言不惭地对人说自己驾驶着飞机与敌人在天上大战,他还说他的脑袋里留下了一块巨大的弹片,而且因为脑子里有弹片,才导致了他的烦琐而晦涩的语言风格。”“读了福克纳之后,我感到如梦初醒,原来小说可以这样地胡说八道,原来农村里发生的那些鸡毛蒜皮的小事也可以堂而皇之地写成小说。他的约克纳帕塔法县尤其让我明白了,一个作家,不但可以虚构人物,虚构故事,而且可以虚构地理。”于是我们看到,莫言在从福克纳这里“开窍”,并且在小说创作中大量获益之后,又大胆地将这种虚构的手法运用到了他的散文创作,甚至他与别人的交谈中。正因如此,读者对莫言的文章,和他与学者和新闻媒体的对话中,哪些是真实的,哪些是虚构的,往往云里雾里,一头雾水。如莫言的身世,以及家世,就出现了诸多“剪不断,理还乱”的一团团“乱麻”:

一、莫言的出生和入伍时间。

莫言在《我的故乡与我的小说》中说自己生于1956年春,并说“据父母说我是1955年生,待查”。在《莫言王尧对话录》中,莫言说:“后来经过准确查证,我的出生日期应该是1955年2月17号,那年正好是农历的羊年。”“我从1973年开始验兵,每年都参加体检,心心念念地想当兵,但每年都落空。一直到1976年,趁着村子里的干部带领全村人到外地挖河,而我在县棉花加工厂当临时工,钻了个空子,偷偷报名,成了一条漏网之鱼,‘混进了革命队伍’。此时我的年龄已经是21周岁,21周岁可能是当兵的最后年限了。”但张志忠在《莫言论》中却说:“莫言自撰的简历这样写道:莫言,原名管谟业,1956年生于山东高密东北乡一个荒凉村庄中的四壁黑亮的草屋里铺满了干沙土的土炕上,落土时哭声喑哑,两岁不会说话,三岁方能行走(笔者按:莫言告诉王尧说,自己1958年,即3岁的时候不但能行走,而且还能提着热水瓶到公共食堂打开水),四五岁饭量颇大,常与姐姐争食红薯。”由张华主编的“莫言研究书系”之《乡亲好友说莫言》一书中,莫言的战友彭宏伟说:“莫言,1957年出生于山东高密,从小因家境贫寒,没读过多少书,18岁参军入伍,在部队习武从文,几年后调北京军区总参,任宣传干事。”在同一书中,山东大学贺立华教授的文章却明确写道:“莫言20岁参军入伍离开了高密平安庄。”莫言的大哥在《大哥说莫言》一书中说,1976年2月16日,22岁的莫言从棉花加工厂应征入伍。

二、莫言的入学年龄、辍学原因和具体时间。

在《我的老师》中,莫言说:“我五岁上学,这在城市里不算早,但在当时的农村,几乎没有。这当然也不是我的父母要对我进行早期教育来开发我的智力,主要是因为那时候我们村被划归国营的胶河农场管辖,农民都变成了农业工人。”但在《乡亲好友说莫言》一书中,高密莫言文学馆馆长毛维杰却在《莫言的童年》中说:“1960年秋,正是人们吃不饱的年月,6岁的莫言入大栏小学,校址就设在平安庄大户单家的老房子里。”莫言的大哥在《大哥说莫言》一书中清楚地写道:1961年,莫言7岁入大栏小学读书,老师为之取名管谟业。在“莫言研究书系”之《莫言研究三十年》中,该书主编贺立华却对莫言名字的来历,进行了一番截然不同的叙述:“1955年农历正月二十五,山东省高密县大栏乡平安庄管氏家族大院里(笔者按:前面张志忠称莫言出生在‘四壁黑亮的草屋里’)响起了一个婴儿响亮的哭声,……他就是莫言。莫言在管氏家族排‘谟’字辈,所以老人家给他取名叫管谟业。”(笔者按:在其他研究者的文章中,“管谟业”这个名字却是莫言上学时老师给他取的。)在叶开的《莫言评传》里,莫言的出生,除了给家里增添了一张似乎永远不能餍足的嘴巴之外,并不能给这个大家庭带来多大的快乐。而在贺立华的笔下,莫言的出生带给莫氏家族的却是无尽的欢乐。

至于莫言辍学的原因,仅笔者所见,就至少有五个版本:

1.王德威在《千言万语何若莫言》中说:“莫言小学读到五年级,因‘文化大革命’爆发而辍学。从11岁到17岁,他成了真正的农民。”

2.莫言在与王尧对话时说,辍学是因为:“我们把学校的课程表放到炉子里烧了,把学校写的‘造反有理’的大字擦掉,编成了‘蒺藜造反小报’第一期。我记得我就写了一首诗叫《造反造反造他妈的反》。第二天,跟我一起参加‘蒺藜’的全都叛变了,向老师交代了,那老师也不认为我在挑头,他们认为我大哥支持我出来和学校的老师对抗。”因为怕学校告到大哥的学校,影响到根本不知此事的大哥的前程,莫言压力很大,寝食不安。尽管莫言还想上学,但父亲恨铁不成钢地说:“你在学校瞎折腾,自己造成的后果。”

3.在为福建教育出版社《我的中学时代》所写的文章中,莫言说,他的老师不但克扣买红卫兵袖标的钱,用来买花生在办公室吃,而且还在办公室里耍流氓。莫言和同学张立新一起嗅着花生的香气,摸到老师办公室的窗外,从窗户的破洞里看到,担任学校红卫兵头头的老师,正往代课老师郑红英的裤腰里塞花生,郑红英咯咯地笑个不停。第二天他们将此事告诉了村里的人,张立新还用粉笔在大队部的白粉墙上画了一幅画,画面比他们见到的情景还要流氓,吸引了许多人围观。此事得罪了管理学校的贫农代表郑红英,莫言便因郑红英的作祟而辍学。

4.莫言的大哥在“莫言年谱”中说,1967年,莫言13岁。年初,上海、青岛等地开始夺权。大哥管谟贤回乡探亲,带回一些造反派散发的传单。莫言受到启发,到学校造反,贴老师大字报,骂老师是“奴隶主”,撕烂课程表,成立战斗队,到胶县(现胶州)去串联,在接待站住了一晚,尿了炕,吓得第二天跑回了家。为此,学校决定开除他。

5.贺立华在为大学生做演讲时说:“1968年莫言小学毕业时,才真正领略了阶级理论的严酷:人生下来原来是不平等的,人群是要分类的。在只能推荐工人阶级、贫下中农子弟上学的年代,学习很好但中农出身的莫言是没有上中学资格的。”(按:出身在同一个家庭的莫言大哥上了大学,二哥也上了中学,并且读了高中。莫言因为出身问题不能上学的解释显然无法自圆其说。)

三、莫言写作的动因。

关于莫言写作的动因,流传最广的,有“饺子说”和“娶妻说”。就像祥林嫂逢人便说阿毛一样,莫言在谈到自己的写作动机时,不知多少次说起过这样一则故事:他的邻居是一位“右派”大学生,他说他认识一个作家,写了一本书,得了成千上万的稿费,每天吃三次饺子,而且还是肥肉馅的,咬一口,那肥油就往外冒。在莫言看来,每天吃三次肥肉馅饺子,那是多么幸福的生活!天上的神仙也不过如此了。从那时起,莫言就下定决心,长大后一定要当作家。但这个“励志故事”,在长年的流传中,却不断地被莫言改造升级和逐渐完善,继而又出现了一个“爱情版”的美丽传说。在福克纳的故乡,莫言用福克纳式的“虚构”,为美国读者讲述了一个激励自己写作的凄美的爱情故事:

我十五岁时,石匠的女儿已经长成了一个很漂亮的大姑娘,她扎着一条垂到臀部的大辫子,生着两只毛茸茸的眼睛,一副睡眼矇眬的样子,我对她十分着迷,经常用自己艰苦劳动换来的小钱买来糖果送给她吃。她家的菜园子与我家的菜园子紧靠着,傍晚的时候,我们都到河里担水浇菜。当我看到她担着水桶,让大辫子在背后飞舞着从河堤上飘然而下时,我的心里百感交集。我感到她是地球上最美丽的人。我跟在她的身后,用自己的赤脚去踩她留在河滩上的脚印,仿佛有一股电流从我的脚直达我的脑袋,我心中充满了幸福。我鼓足了勇气,在一个黄昏时刻,对她说我爱她,并且希望她能嫁给我做妻子,她吃了一惊,然后便哈哈大笑。她说:“你简直癞蛤蟆想吃天鹅肉!”我感到自尊心受到了沉重的打击,但痴心不改,又托了一个大嫂去她家提亲,她让大嫂带话给我,说我只要能写出一本像她家那套《封神演义》一样的书她就嫁给我……我至今也没能写出一本像《封神演义》那样的书,石匠家的女儿早已经嫁给铁匠的儿子并且成了三个孩子的母亲。

据笔者所知,除了这两个著名的版本之外,莫言写作的动因,即便是在他自己口中,也仍然是花样百出,乱云飞渡。张志忠在《莫言论》中谈到莫言写作的动因时,引用莫言的话说:“我写作的动机一点也不高尚。当初就是想出名,想出人头地,想给父母争气,想证实我的存在并不是一个虚幻。”在《〈丰乳肥臀〉问答》中,莫言告诉日本学者吉田富夫说:“我曾经多次说过,我最初的创作动机一点也不高尚。我当时在部队当兵,许多战友都有手表而我没有手表,如果想买手表就得跟父母要钱,而我的父母在农村艰苦劳动,生活困苦,仅能糊口而已,他们没有钱,即便他们有钱,我也不忍心要。在这种情况下,我就想写一篇小说,搞点稿费,买一块手表。但最终还是我的父母卖了一头牛,帮我买了一块手表。”在我看来,莫言大概真以为日本学者会相信这样的谎言。莫言明明说即便是父母给他钱,他也不忍心要,而父母居然会将作为中国农民命根子的耕牛卖掉,给他买手表,他也心安理得地要了。这样不合情理的逻辑,在笔者的心中,难免要问十万个为什么。莫言在接受记者采访时,一不小心就透露出父母根本没有为买手表而卖掉耕牛。记者问:“还记得第一笔稿费多少钱吗?”莫言回答说:“72元。这个不会忘,因为在1981年,我的工资才26元,那一笔就是巨款了。我花了五元八角买了一瓶刘伶醉,一帮战士一起喝掉了,余下的,添上一点积蓄,就买了一块手表,是西安产的蝴蝶牌手表。” (按:既然莫言已经有积蓄,怎么还要父母卖掉耕牛?)1999年10月,在京都大学的演讲中,莫言又说:“我开始文学创作的最初动机非常简单:就是想赚一点稿费买一双闪闪发亮的皮鞋满足一下虚荣心。当然,在我买上了皮鞋之后,我的野心开始随之膨胀了。那时的我又想买一只上海造的手表,戴在手腕上,回乡去向我的老乡们炫耀。那时我还在一个军营里站岗,在那些漫漫长夜里,我沉浸在想象的甜蜜当中。我想象着穿着皮鞋戴着手表在故乡的大街上走来走去的情景,我想象村子里的姑娘们投到我身上的充满爱意的目光。我经常被自己的想象激动得热泪盈眶,以至于忘了换岗的时间。但可悲的是,最终我也没能用稿费换来手表,我戴的第一块手表是我的父亲卖掉了一头牛帮我买的。更可悲的是,当我穿着皮鞋戴着手表在大街上走来走去时,也没有一个姑娘把目光投到我的身上,只有一些老太太用鄙夷的目光打量着我。”

与莫言的“娶妻说”仔细比较,“买表说”,乃至“买鞋+买表说”,采用的都是某些类型小说惯用的叙述模式,即穷鬼老是出洋相,癞蛤蟆总是因幻想吃天鹅肉而遭到鄙视和嘲笑。这种人工编造的痕迹,却是不需要多高的智商也可以一眼就看出来的。

四、莫言的母亲是否为其买过《中国通史简编》?

笔者注意到,莫言在多个场合和多篇文章中都在不断地打造其母亲的“当代孟母”形象。以下这则“励志故事”,就是在莫言和新闻媒体的广泛传播中不断“改版”和“升级”的。

1.1970年,由著名历史学家范文澜主编的四卷本《中国通史简编》,被当时还是农民的莫言花了四元五角钱买下。从此,这四本书伴随着他从田头来到部队,到了北京。就是这部书,让没有正规上过大学的他了解了中国的历史,也是这部书,带他走上了文坛。(《深圳特区报》,2010年8月12日)

2.到了青年时期,莫言看书的热情依然不减,当兵前,他曾咬牙花了四块五角钱买了一本《中国通史简编》,要知道,全家一年的收入也才几十块钱。(人民网,2012年10月17日)

3.莫言曾经说:“对我影响最大的一部书不是文学作品,而是一部历史作品,是在1970年的时候读到的向邻居借的一本书,范文澜的《中国通史简编》,当时是4.5元,这对农村家庭来说是一个巨大的开支,后来我母亲还是把它买下来。因为当时没有书可以读,只能翻来覆去的读,那个时候在田地里看,下雨阴天的时候就回来看。后来这四本《中国通史简编》在很长一段时间里都一直陪伴着我成长。”(人民网,2012年10月11日)

4.莫言记得在自己12岁那年,一位邻居买了一套《中国通史简编》,但不知为什么要五块钱转手卖掉。莫言得知后很想要,但当时的五块钱是一笔数目不小的开支。他不敢告诉父亲,只敢偷偷说给母亲。母亲问:你买了肯定读吗?莫言说肯定,于是母亲就做主让莫言买了。母亲没有文化,但她知道文化的重要,这是父亲对她的影响。拿着新书,莫言对母亲充满感激,也隐隐察觉知识文化,以及拥有着知识文化的父亲,能给人以怎样的影响。(《中国妇女报》,2012年9月4日)

5.莫言对母亲当年的开明非常感激。他回忆说,只要是自己在学习方面要钱,母亲都会支持。有次他想买一套《中国通史简编》,价格是四块五。那在当时是很大一笔钱。母亲问他买了之后能不能保证念,莫言自然回答说会念。颇为犯愁的母亲,还是从手巾包里拿出了五块钱给他。莫言后来也确实认真读了那套书。(中国新闻网,2012年10月15日)

6.莫言说:1976年2月,他应征入伍,背着母亲卖掉结婚时的首饰购买的四本《中国通史简编》,走出了高密东北乡,开始了他人生的重要时期。(莫言:《讲故事的人》)

这则煽情的故事,之后又衍变出莫言母亲不惜卖掉嫁妆给莫言买书等多个版本。但据笔者所知,莫言的母亲很小就失去了父母,一直穷得叮当响,她出嫁的时候究竟会有什么值钱的嫁妆和首饰?即便是母亲有嫁妆要卖,谁又会去买?有关“卖首饰”的故事,笔者还看到过另外一则传说:“农村太苦了,莫言家太穷了。有一次莫言的母亲生病,无钱买药,父亲只好忍痛把母亲结婚时的首饰、大哥二哥小时候戴的小银锁拿出来,让莫言拿到县城变卖。莫言家这些最值得珍藏的最值钱的物件,共卖了20元钱,抓了几服中药就用光了。莫言一家在贫困中苦熬着,挣扎着。”

根据莫言大哥的回忆,他上大学前就买过《吕梁英雄传》《林海雪原》《海岛女民兵》等小说。既然莫言大哥买小说都没有出现如此严重的资金问题,为什么到了莫言,就非得卖掉母亲的首饰、嫁妆这些珍贵的东西不可呢?这种煽情的故事里面,究竟有没有“注水”?它与前面的“卖牛买表”,属于同一种故事类型。

五、莫言母亲的出嫁年龄和去世时间。

在《〈丰乳肥臀〉解》中,莫言说自己的母亲:“她老人家三岁丧母,跟着她的姑母长大成人。母亲十六岁时即嫁到我家,从此开始了艰难的生活。”在《我的〈丰乳肥臀〉》中却说:“我的母亲是一个身体瘦弱、一生疾病缠身的女人。她四岁时,我的外婆就去世了,过了几年,我的外公也去世了。我的母亲是在他的姑母的抚养下长大成人。”“我母亲十五岁时就由他的姑母做主嫁给了十四岁的我父亲。从此开始了长达六十多年的艰苦生活。”在《从照相说起》中,莫言又说:“母亲十六岁时嫁到我家,从此就开始了漫漫的苦难历程。”而莫言的大哥与莫言的说法却有所不同:“母亲是17岁嫁到我们家的。母亲的亲生母亲在母亲两岁时就去世了。她来到我们家五十多年,当媳妇的时间比当婆婆的时间长……”至于莫言母亲去世的时间,《人民法院报》记者,山东高密老乡孙文鹰在采访莫言的文章中说:“1995年,莫言的母亲去世,这年冬天莫言把妻子和孩子从老家接出来,接到北京的小西天。”莫言的大哥则说,母亲是“1994年1月病故”。莫言的二哥在接受《瞭望东方周刊》记者采访时说,他们的母亲是1993年去世的。莫氏兄弟在自己母亲去世的时间上说法不同,实在是不可思议。

在莫言研究中,我们看到,各种虚构的莫言及其家族的传闻已经越来越离谱。管谟贤在书中说,自己的大爷爷“19岁开始,一边干活,一边学医”。(按:莫言在与王尧对话时说“我大爷爷这个人也很传奇,四十多岁才开始学中医”。)管谟贤称:“大爷爷的医术是精湛高超的。记得在我小时候,有一年,大概是下村的一家人的一个几代单传的男孩得了大脑炎,送来的时候已经高烧不退,发生痉挛(中医叫角弓反张)现象,眼看快不行了。大爷爷见状,根据中医‘一针二拿三用药’的原则,选准穴位,一针下去,角弓反张现象消失,灌了一包药下去,不久就哭出声来,回去后几天就好了。”让人疑窦顿生的是,莫言说:“母亲一生多病,从我记事起,就记得她每年冬春都要犯胃病,没钱买药,只有苦挨着……母亲腰上生过毒疮,痛得只能扶墙行走。”既然莫言的大爷爷医术如此高超,开着药铺,他怎么就不给莫言母亲医治,忍心让她饱受病痛的折磨和煎熬呢?

莫言获得诺贝尔文学奖之后,对莫言的吹捧进一步扩展到了其家族。莫言当年在棉油加工厂的工友王玉清在接受《齐鲁晚报》记者采访时说:“管谟贤(莫言大哥)当时考大学的分数可以上北大、清华,但因为家里穷,选择了免生活费的华东师大。”而《莫言研究三十年》的主编贺立华更是登峰造极地吹捧说:“1963年管谟贤以高密县高考状元的身份考入上海华东师大中文系……”对于这样的狂热飙捧,笔者表示极大的怀疑。管谟贤坦言,自己“从读初中开始偏文科,至高中时尤甚”。这一信息告诉我们,偏科的管谟贤的高考成绩,要想达到北大、清华,并且考上之后又不去读(按:管谟贤说,他的同伴考上了山东农学院,只上了四十几天就退了学,非要考北大物理系),这基本上就是江湖上的一个传说。要知道,管谟贤高考的那个年代,文理是不分科的。一个偏科的考生,怎么可能天方夜谭一样,一下子爆出个大冷门,成为高密的高考状元?如果管谟贤真的考上了“状元”,他就不可能仅仅说自己是以优异的成绩考上全国重点大学华东师大中文系了。对于高密“状元”的大哥,崇拜“福克纳说谎风格”的莫言,怎么会一直保持低调,只字不提这件事?

事实上,莫言凭空虚构个人传奇及其家世的负面影响,已经明显暴露出来。在小说《红高粱》中,有一位八面威风,却英雄命短的任副官。他在擦拭手枪的时候,不慎走火将自己打死。这个人物的来源,就是莫言的三爷爷。据莫言的大哥说,三爷爷管遵礼的死因,与叫做姜部的“游击队”有关。他们住在三爷爷的家里,擦枪走火,打中了三爷爷的肚子,肠子都鼓出来了,又塞了进去,贴了膏药就算完了,不几天就发炎,拖个把月就死了。但在与王尧对话时,莫言却将《红高粱》中的任副官和自己的三爷爷杂糅到了一起,并且进一步进行夸张,从而成为了一个虚拟的三爷爷。莫言煞有介事地说:“我三爷爷跟这帮人天天混,有一次冷部的一个坐探拿出一把枪,很小的勃朗宁手枪,给我三爷爷看,说管三你看,我最近弄了一支枪,多漂亮,象牙柄的。我三爷爷蔑视说:你那枪,能叫枪吗?这样的枪射出的子弹钻到我鼻孔里边,我给你擤出去了。坐探说真的吗?我三爷爷说真的。坐探对着我三爷爷肚子打了一枪,子弹钻了进去。我三爷爷拍着肚皮说,没事,没事,喝酒,喝酒,找了块破布往肚子上一堵,继续喝酒。”

尤其值得警惕的是,在莫言研究中,叶开的《莫言评传》和王玉的《莫言评传》,完全是两部可疑之书。前者除了将莫言真假莫辨的凭空虚构当作真实材料写进书中之外,更是蓄意造假。在谈到其三爷爷时,管谟贤说的是事实,莫言进行的是虚构,而叶开却在传记中说,莫言与其大哥在这件事上“记忆产生了冲突”,以致将莫言虚构的三爷爷当作真实的三爷爷,并且莫名其妙地说:“像管遵礼这样的英雄好汉,本来就是不需要认真去考证的。他身上的传奇故事越多,越有分歧,就越让人崇拜得热血沸腾。”照叶开这样的逻辑,任何一部作家传记,都可以写成是一部《射雕英雄传》,或者《三个火枪手》。叶开一方面在传记中蓄意造神,把莫言推向神坛,一方面又在传记中大量编造。他肉麻地称:“莫言是一位天才而勤恳的建筑师,他在自己亲自设计蓝图并亲手建造的高密东北乡王国里,日夜不停地大干苦干乃至蛮干……”“那时莫言记忆力好,用飞一样的速度阅读一遍小说,书中的人名就能记全,主要情节便能复述,描写爱情的警句甚至能成段地背诵。”“那个时期的散乱阅读经验阅读,莫言最自负的是当时记忆力特别好。革命现实主义小说加上古代经典,他匆匆忙忙地阅读,几乎都过目不忘。”在叶开的笔下,莫言简直就是一位时代的“超人”:“对于莫言来说,《红高粱》的诞生,宣告了他的君临天下,一个独裁者诞生了。需要提请各位跟我一样懵懵懂懂的读者注意的是,这位独裁者可不是君主立宪制的国王,而是中央集权制的大帝。他是一世以至于无限世,他是自己也是所有的人。”读到这样的文字,我真怀疑当今某些学人是不是冲昏了头。与其说这样的文字是作家传记,倒不如说是在向作家低首下心地献媚,大搞“个人崇拜”。

正是因为失去理智的写作,叶开的《莫言评传》才处处让人生疑。如其书中这样的文字,便是明显的伪造:“莫言少年时代写过一篇歌颂体育比赛的作文,被《大众日报》的李总编看了一眼,删为五十个字,就投到报纸上发表了。”这段文字,出自莫言的小说《三十年前的一次长跑比赛》。真实的莫言从来就没有在少年时发表过文章。正因如此,才从来没有被莫言提起过,管谟贤在“莫言年谱”中也没有对这样“重大的事件”进行过记载。莫言说自己曾给当时的教育部长写过信,表明自己想读大学的愿望,也同样值得怀疑。如果教育部长真的给莫言回过信,这与莫言在少年时就在省报发表文章一样,可说是惊天动地的大事。如此壮举,岂不早就传遍四里八乡,莫言的大哥怎么会不知道,莫言的乡亲好友们怎么从来就没有提起过呢?

在传记中大量虚构作家履历,美化乃至神化作家的人生,从孙见喜的“贾平凹传记”滥觞,到叶开的《莫言评传》后来居上,乃至王玉的《莫言评传》青出于蓝,完全是凌空蹈虚的写作方式。莫言的高密同乡、学者杨守森赞誉王玉的《莫言评传》“无疑是近年来莫言研究领域值得瞩目的成果之一”,这种以莫言研究权威和长辈的身份所做的判断和提携,无疑是对莫言研究的误导。这部60多万字的大型“专著”,几乎就是莫言散文和其他一些莫言研究资料的汇编和文字串烧。在多年的阅读生涯中,我从未见过这种近乎大面积“掠夺”式的传记写作。该书中有关莫言三爷爷的描写,居然和叶开一样,全盘采用了莫言虚构的神奇传说;笔者所知的一些“莫言研究资料”,都被作者一网打尽,不加过滤和甄别地写进了书中。作者连一些人物的名字都没搞清楚就仓促下笔,如将发表莫言处女作《春夜雨霏霏》的老编辑毛兆晃,写成了毛兆晁,将曹禺的女儿、剧作家万方,写成了万芳。

在王玉的传记写作中,莫言的整个家族都被神化了一遍。作者照抄莫言大哥的书说:从家族的姓名和字上看,管家也是书香世家,或名门望族。先秦时候,管姓或是起源于周文王的第三子管叔鲜,或起源于周穆王姬满。(如此一忽悠,莫言仿佛就成了帝王后裔。)莫言的大爷爷精通医术,开着药铺,桀骜不驯,风流倜傥。他写一手好毛笔字,本有心通过读书完成仕途,奈何清末废除了科举,读书人从高处落到了低处务农。莫言的爷爷管遵义,具有《红高粱》中“我爷爷”余占鳌的反叛精神。他高瞻远瞩,一眼就洞穿了他所处时代的巨大问题,并且大胆地嘲讽了那个时代。庄稼人辛勤的劳作,也成为了一门极具表演性质的“行为艺术”。莫言的爷爷就是穿着纺绸白褂儿,拿着镰刀,四处上坡给人打短工割麦子“开心去”的高手之一。莫言的三爷爷则被描绘成了“砍头只当风吹帽”,大胆接触抗日游击队的英雄“豪侠”。

总而言之,莫言研究被当成了“造神”运动。凡是与莫言或者其家族有关的人和事,往往都被某些学者镀上了一层“神话”的色彩。这些“神话”,在广泛的传播中,因为常常注入了作者的凭空想象和道听途说,于是,事情的真相就成了雾里看花,水中望月。