整合环境调控要求的高容错度实验室设计

——以浙江省疾控中心综合楼为例

2019-12-26刘慧杰李文驹

刘慧杰,王 健,李文驹

(1.浙江大学建筑设计研究院有限公司,浙江 杭州 310028;2.浙江大学建筑系,浙江 杭州 310027)

1 概 述

谈及实验室空间,两个基本事实需要重点关注:一是科学研究挑战现有的知识体系,具有反权威的本质[1],这种反权威性决定了实验室需要一种平等、自由的空间特质。二是实验室应对技术进步与趋势变化,面临不断改造以适应个体研究习惯差异及研究内容改变。两者的指涉有着微妙的交叠,共同指向一种容错(tolerance)的空间特质。“错”是对既定路线的偏离,在科学语境之下,“错”与创新之间的区分变得暧昧,两者都偏离了预期的规则。“容错”则以积极的方式去看待空间使用行为中的非常规个例,容纳与预期不符的行为,不断适应新需求。对空间容错的追求,与充分满足建筑类型本身特有的多重环境调控要求[2-3]成为贯穿浙江省疾控中心综合楼设计的两条主线。

2 工程概况

浙江省疾控中心2008年先期建成理化、微生物实验楼及行政楼。本次新建综合楼用于开放研究平台、菌毒种保藏及公共卫生事件处置的指导与训练。建筑地上15层,地下1层,总建筑面积24 000 m2,标准层面积1 250 m2。不同于一期工程按用途分设独立楼栋的方式,新楼是功能复合体,既有常规的机构办公空间,又有环境高度人工可控的生物安全实验室;既有一系列按实验流程紧密串并联小空间而形成的实验单元,又有满足大型道具场景模拟的应急演练中心(图1)。

图1 功能构成

因多种功能的高度复合,使得设计需要兼顾历时性与共时性的双重容错度,非如此不足以在标准框架中容纳各类空间需求的同时满足实验室全生命周期的各种用途型制变更。

3 容错度在建筑各要素中的体现

3.1 总图布置

初始,两个因素主导了设计方向:一是业主对于内院空间完整性与最大化的诉求强烈,这种基于形态完整的场地的用途适应性更强的朴素认知得到了建筑师的认同。二是一期实验室双走廊平面交通面积占比高,而该格局复杂工艺适应性强的优点在二期的通用实验平台上优势不明显,业主倾向于采用中廊平面,并以足够的进深保证容错度。据此,总体布局选择了板式布局(图2),以南北走向板式体量与一期共同形成U形围合,以简单的内外部空间关系回应多样的内外部空间需求。由此,使得一个完整的内院开敞空间朝向北侧城市道路。

图2 板式布局方式

3.2 结构网格

基本结构柱网的容错需考虑对各类实验操作的适应性。一般来说,获得容错度会带来尺寸冗余,容错度越高,冗余越大。以实验台为例,普通操作用实验台深度为750 mm,仪器台则选取800~1 000 mm。柱网的广谱适应性需要涵盖各类布置,从常规的理化、微生物到仪器分析,从横竖均可的双向网格到教学式实验室,经典的3.3 m网格可满足一般的双向排布要求(图3),但大型仪器需专设检修通道时就无法满足尺寸要求,反而只能以更低效地减少一排的方式布置(图4)。对于有示教功能的实验室也无法很好满足(图5)。

图3 双向模数[4] 图4 大型仪器实验室的扩大模数 图5 示教实验室布置[4]

结构网格还直接关系到对于实验室建筑这一类型至关重要的排风井道的布置。理化实验排风量大,土建风道内衬风管,井道短边尺寸也多在0.6 m以上。加之疾控类实验室多涉及有毒有害物质,出于保障实验人员健康以及降低自控系统难度的考虑,业主对采用多台通风柜共用风机风管的变风量系统始终存有疑虑。即便自控日趋成熟,硬件投资逐步降低,一线实验人员仍倾向于保守的一柜一管一风机的模式,导致理化类实验室的井道尺寸的平面占比居高不下。本项目理化实验室通风柜密度高,井道面积与实验区净面积的比介于1/9~1/8之间(表1)。考虑到结构网格扣除井道仍具有双向布置的灵活性,3.3 m网格加上检修通道最小半宽0.3 m和井道短边0.6 m计,最终选用4.2 m网格8.4 m的柱网,兼顾实验室类型差别、井道布置以及地下室停车效率。

3.3 平面模式

针对实验室建筑典型的平面格局有双廊式、单廊式以及一些派生变体。本项目面向通用实验平台,复杂工艺流程需求并不突出,具有足够进深的单走廊模式在平面效率和适应性方面均满足需求。实验区门禁外独立成区布置非受控的普通研究室、研讨室,以及主交通核、更衣、厕所等辅助功能区,实验区域则一律设于门禁内,满足安全管理要求。设置两处竖向主管井,主要伺服空间可在两处灵活布置。局部的大跨柱网用以实现通高门厅、远程指导、应急演练等大空间。见图6。

表1 平面各项面积统计

3.4 剖面设计

图6 二期典型层平面

为满足大量通风空调设备的安装及后续调整,通常会设置专门的设备层(吊顶)。若每层均设设备层,则管线短捷,最为灵活富余,但代价也最高,这对于高受控实验环境需求强度不高的实验室过于奢侈。而采用隔层设夹层的方式综合适用性更好。设备层高度以满足大型空调箱的安装、检修为标准。每个标准实验单元的空调系统按照可满足全新风、部分新风以及内循环模式的自由切换为标准设置,由于包含多个处理段,机组体积大,安装区域至少应具有1.8 m以上的净空要求。夹层层高设置为2.2 m。为争取净高,采用钢吊柱下吊钢梁形成结构骨架,吊柱柱距4.2 m,设备层结构高度仅0.28 m,这一体系保证了设备层中主梁下净高也可达1.4 m,梁格之间设备安装区净高2 m。设备层设置于奇数层内,相邻奇偶层作为一个标准单元。奇数层层高包含设备吊顶高度、吊顶下支风管高度以及喷淋高度。偶数层高度则需满足支风管、喷淋的布设。按照房间净高2.7 m,奇数层5.7 m,偶数层3.9 m,合计9.6 m为一标准单元较为理想。但作为包含高致病性菌毒种保藏功能的一类高层建筑,为控制层间位移角指标,最终按奇偶数层的高度分别为5.6 m、4 m实施。

支风管排布是净高控制的另一重要因素,理想状态下支风管在设备层布设,设备层下方只布置喷淋和风口。但考虑到设备吊顶内部风管机组布置已经较多,支风管的排布难以绕开障碍,加之支风管送风口数量多,若按在设备层内布置的方案,则需要在设备层板面上大量开孔。最终支风管按照在每个单元预留的固定位置下穿设备层板后仍在设备层板下按需展开布置(图7)。

图7 标准单元轴测剖视

3.5 井道布置

理化实验室大量的通风柜需要通过井道接至屋面环保处理后高空排放,理化实验室对通风柜的使用与控制方式,对井道的面积与布置影响很大(图8)。井道集中式布置由于风管尺寸累加,会在接入主井道处附近形成净高瓶颈, 对于通风柜密度高的实验室并不适用。分散式布置方式下管井就近分散布置,管道短捷,排风效果好,屋面风机布置空间宽裕。但管井数量多而分散,影响实验室平面的灵活性。

图8 井道常见布置[5]

本项目通风柜数量大、密度高,采用分散式布置。分散式也有多种选择,可外挂于立面,可沿实验室分隔的横墙布置,亦可沿内走廊隔墙布置。外挂于立面需协调室内视野与自然通风需求,但也有机会成为立面造型的驱动因素。沿横墙布置占用开间尺寸,应控制井道纵深尺寸,以免实验室被全部分为小开间,失去布置灵活性。沿走廊隔墙布置,井道位于建筑中心,同样不利于大开间实验室的设置,加之近年来疾控类实验室针对公众关切,承担了相当多的对外宣教功能,内走廊多需要透明可视,井道位置布置于此与上述需求冲突。综合考虑,本项目采用沿局部外墙与内横墙布置,同时注意控制井道纵深,不打断实验室各开间之间互通乃至归并的可能性。这一方式与前述柱网的高容错度选择相呼应,且管线走向与空调系统空气的送回循环流程匹配,管线短捷,走回头路的现象少[6]。

4 多重环境调控对容错导向要素的补正

4.1 外环境调控的总体评估

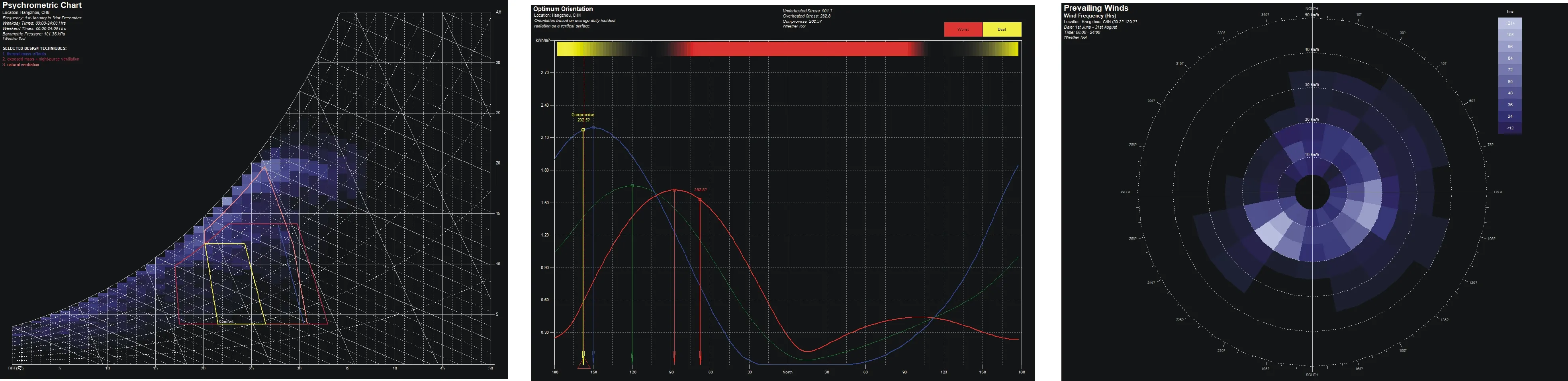

在满足节能基本要求的同时考虑了相应的被动式策略,根据焓湿图中舒适区域范围以及本项目温湿度控制特点,选择增强围护结构蓄热性、自然通风、夜间设备层自然通风三种适合当地的被动式措施作为设计导向(图9)。作为不设裙房的条形板式体量,长轴与正南北方向呈25°角,基于CSWD气象数据①,主朝向与全年平均曝辐射值最高朝向接近(图10)。遮阳措施与浅色外立面基调应作为建筑围护结构设计的基本考虑。同时也注意到这一格局导致的风环境利用上的优势——迎风面积比夏季大冬季小(图11)。有利于建筑内部夏季自然通风降温的同时减少冬季寒风造成的热量损失。

图9 适用于当地的被动式策略 图10 各朝向曝辐射值 图11 夏季风向频率

4.2 外围护结构的环境调控响应

4.2.1 采光

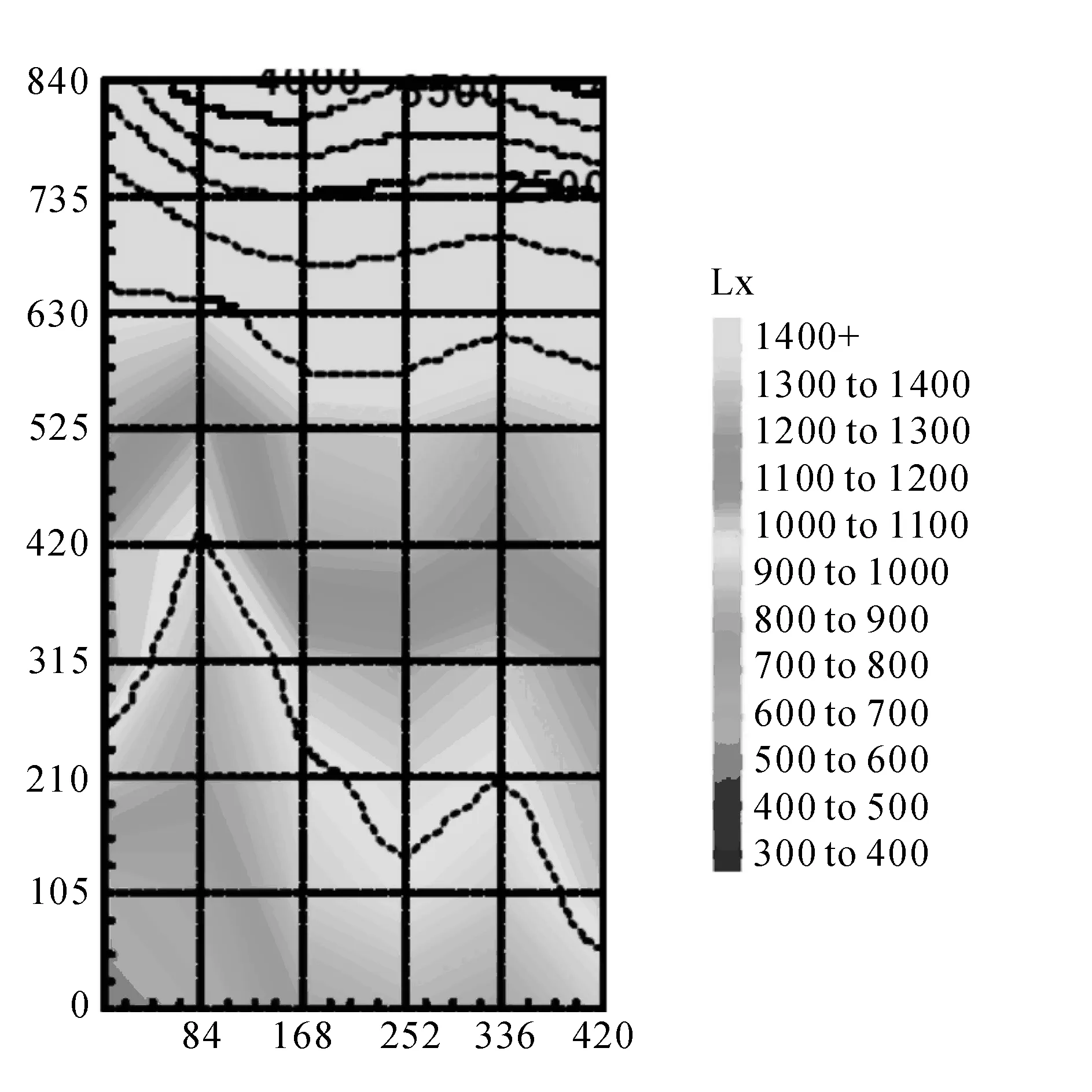

根据所处光气候区和建筑性质确定采光等级,进而确定窗地比。依据标准实验单元面积大小与窗地比,确定采光口的面积,为保证进深方向照度的均匀性,采光口采用竖向矩形,为提高采光有效进深,尽可能提高采光口上部高度(图12)。

图12 标准单元外观

杭州位于Ⅳ类光气候区,实验涉及精细化操作,采光等级宜按照Ⅱ级不低于Ⅲ级考虑。综合窗墙比节能因素,窗地比按照1/6控制,采光有效进深比3。按每个标准单元设置一处采光口,标准单元面积约30 m2计,当前建筑层高以及结构高度下,有效窗高2.3 m,窗洞宽度达2.1 m即可实现1/6的窗地比。按3.1 m窗顶高度计,采光有效进深达9 m以上。上述以采光系数和窗地比为基础获得了窗洞形式基本数据再由相关软件模拟检验(图13)。向阳侧窗洞晴天照度过量的问题,通过中置百叶系统得以改善,百叶的漫反射特性提高建筑纵深的照度指标,改善照度的均匀度。

图13 Ecotect东侧标准单元晴天上午照度模拟

4.2.2 通风

可开启外窗利用室内外压差进行空气交换,贴合实验室人员的心理需求,本项目在生物安全要求允许时全面采用自然通风。通常采光窗会兼顾通风,但当前外窗依据节能和改善照度均匀性的需求设置了带可调中置遮阳帘的双层中空low-e玻璃,按照5%的自然通风面积最低要求,每个标准单元需开启面积为1.5 m2,照此构造形式再设置开启扇,每扇重达60 kg。显然让这种构造复杂的大幅面多层隔热玻璃窗承担开启功能并不明智,将固定玻璃构件与绝热良好的轻质通风门分开设置是更好的选择[7]。建筑进深21 m,主要以动压作为通风动力,板式方案在夏季和过渡季节主导风向下迎风比大(图14),建筑不同朝向外表面风压差值大,自然通风条件相比前述点式方案为好。

在采光口两侧各设一扇保温铝板通风门,有效开启面积达2 m2,轻质高强,尺寸、重量适合手动开启。作为立面形式对自然通风的增益机制,通风门与设备取风口都设置在0.5 m宽、0.6 m深的立面凹槽中。凹槽将开启扇包容其中,既在迎风面有效提升局部风压差,增强通风效果②,又结合了防坠落措施提高了高层外开窗扇的安全性,还成为统一立面视觉节奏的重要要素,避免了一般采用外开窗扇时常见的杂乱观感。

4.2.3 遮阳

当前建筑主朝向西偏南25°44′,直射阳光导致夏季室内过热以及对实验操作不利的矛盾突出。各立面采用综合遮阳构件。以夏至日南偏东立面上午10点有满窗遮阳为例,水平遮阳根据计算需挑出0.57 m。而西偏南立面以满足夏至日下午3点有满窗遮阳为例,对于0.5 m宽的通风门,竖向遮阳板外挑需0.3 m,而对于2.1 m窗宽采光固定扇区域,为保证无阳光直射实验区域,需要保证凸窗空间进深0.8 m以上,对于更低高度角的直射阳光则通过中置遮阳百叶帘应对③。

最终结合柱网模数,建筑沿轴线整体挑出1 m。这一周圈外挑条带内解决了因面积控制导致的边跨与主跨模数不一致带来的立面均分难题,又将综合遮阳构件整合其中。各朝向不同的遮阳需求能在一套立面构件系统中兼顾。

整体外观上,构造外平处理的采光固定窗分樘简洁,铝板通风门置于凹槽中,前者形成整体光洁平滑的基调,后者为基调点缀上节律性的变化因子,最终达成一种含蓄的形式辨识度。

5 结 语

作为“科学容器”的实验室建筑易于被赋予更多实证的想象,加之本项目容错度和环境调控要求的叠加,使得综合性的建筑技术问题,即结构、光、热、空气调节等意义上的技术问题,成为达成形式结果的主驱动力[8]。实际的设计过程并非是线性清单满足式的推导,本文的目的是通过设计回顾,以容错度与环境调控视角将要素拆分,呈现实验室建筑设计中这两个关键概念究竟是如何塑造形式结果的。

设计终归是技术性要素与非技术性创造的融合,无论技术问题如何重要,最终还将落脚于一种“诗性的创造”“需要借助想象将技术转化为诗意的结果”[9]。无须担心机械的要素拆分会导致创造力的缺位,需要警惕的反倒是总是停留在对技术的“想象”,总是过于轻快的滑向“诗”[9]。通过浙江省疾控中心综合楼的设计,笔者充分认识到,在容错度与环境调控的砺石上摩擦的过程,对设计方法论的肌体是有益的。

注释

① CSWD为中国国家气象局与清华大学合作实测气象数据,风频于曝辐射图基于该数据。

② 通风分析基于WinAir软件运算所得。

③ 计算所需杭州地区太阳位置参数基于Autodesk Ecotect Analysis2011的Weather Tools。