我国有声读物研究知识图谱

2019-12-25任晓丽

任晓丽

摘要:数字技术改变人们的阅读方式,有声读物在我国逐渐走向成熟。本文运用CitespaceV软件,绘制有声读物文献的科学知识图谱,梳理我国有声读物研究现状、热点及趋势:我国有声读物研究机构高校居多,研究机构间几乎没有合作关系;我国有声读物研究主要集中在图书馆有声读物建设、新媒体背景下有声读物的内容制作、运营、传播、APP开发使用等;存在不足是实际操作方案少,庞大市场需要多方策略支持。

关键词:有声读物;CitespaceV;可视化分析

中图分类号:G353.1 文献标识码:A文章编号:CN61-1487-(2019)16-0026-04

根据国民听书调查,移动有声阅读已经取代传统介质,成为听书市场主要的增长点[1]。本文基于CitespaceV可视化分析软件,对1985-2018年6月期间我国有声读物研究领域的现状进行系统梳理,分析有声读物研究主体、热点、前沿,为有声读物进一步深入研究提供科学依据。

一、数据来源和研究方法

(一)数据来源

数据选择及其处理是进行数据分析的基础,本文使用中国知网文献数据库(CNKI)获取研究所需文献样本。因最早有声读物研究文献出现在1985年,所以使用CitespaceV软件分析时以1985-2018年06月为时间设置,以“有声读物”为检索主题词,以“精确”为检索条件,共检索到文献635篇。剔除各类评论、纪要、新闻报道、学术研讨会综述等非研究型文献,最终筛选出符合条件文献共551篇。

(二)研究方法

为了清楚地了解有声读物的研究现状及进展,采用文献计量学可视化分析软件CiteSpaceV,对有声读物相关研究文献的年度发文量、研究主体、文献高被引和高下载量、关键词等进行定性与定量分析,为我国有声读物的研究提供科学参考。

二、研究结果

(一)有声读物研究年度发文量分析

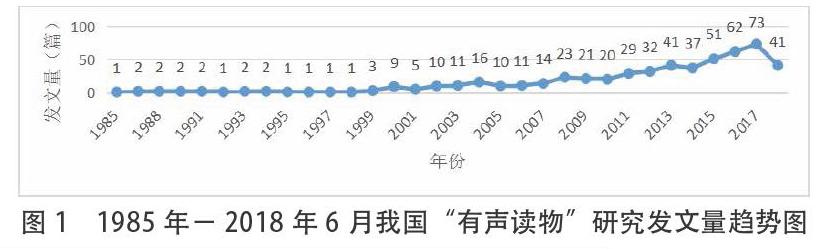

图1 1985年-2018年6月我国“有声读物”研究发文量趋势图

从图1能够看出:从1985年—2002年有声读物的研究以磁带、光盘为主要载体,开始得到学界关注,17年间共发文45篇。2003年以来,网络信息技术的发展与PC等终端的普及,专业化有声读物网站如雨后春笋般出现,我国有声读物的研究不断深化,使得2003年—2011年文献研究数量上升。随着我国智能手机成为上网的第一终端,有声读物研究得到研究者的广泛关注,到2017年文献研究呈现高峰达到73篇。

(二)有声读物研究主体分析

研究主体指的是研究某一领域的研究者,主要包括研究该领域的作者及科研机构。对某一领域研究主体的分析,可以从整体上把握该领域研究现状,并揭示该领域存在的不足[2]。

1.有声读物研究核心作者及作者合著分析

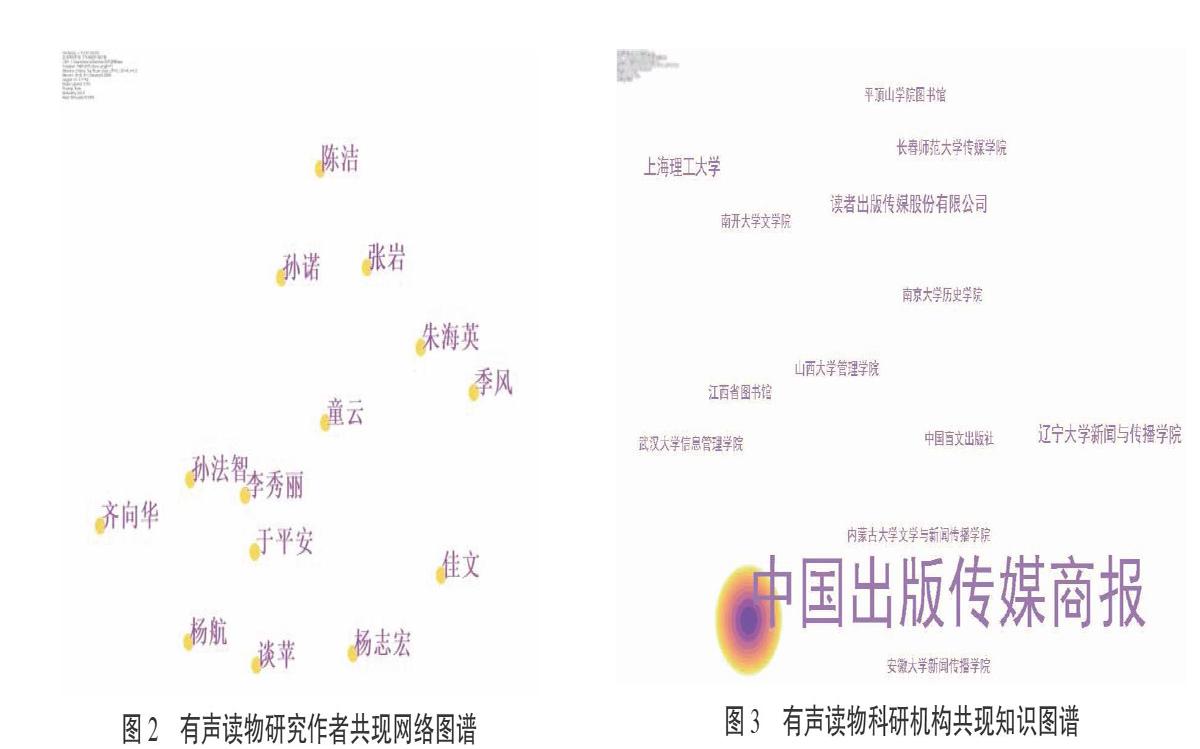

作者之间的合著关系与核心作者的发文情况,是CitespaceV分析的优势之一,它能及时握该研究领域的整体脉络及对未来研究做出判断。图2和表1所示在有声读物研究领域研究前10名作者的发文量及发文频次,统计显示有341人在1985—2018年6月间累计发表551篇论文,这说明有声读物研究领域拥有一支庞大的科研队伍。但作者分布较为分散、不集中,每位作者的发文量总数相对较少。发文量处于首位的核心作者是来自辽宁大学新闻与传播学院的副教授张岩,主要研究方向为数字出版、社交网络媒体。在2016年发文累计3篇,《儿童读物数字出版的路径研究——基于儿童分级阅读理念》、《有声读物自助出版平台的建构模式及媒介功能重塑》、《“听阅读”模式之消极影响研究——基于读者阅读心理的视角》。谈苹、孙诺、陈洁、齐向华、杨航等学者在不同的年份都发表了2篇有声读物研究的论文。

在作者合作共现知识图谱中,图2显示节点不多且很分散,连线极少,证明作者之间的合作与交流情况不容乐观。

2.有声读物研究高产科研机构发文分析和科研机构合作图谱分析

由图3和表2可知研究机构分布及类型。从发文机构分布看,我国有声读物研究机构中高校居多,说明高校对我国有声读物研究高度关注。表2所示:1985—2018年6月有声读物研究中发表文献居于前10位的研究机构,发文最多的研究机构是中国出版传媒商报,从文献的类别分布来看,主要有出版传媒、新闻与传播学、图书馆,说明我国有声读物研究方向主要集中在这三个领域。从图3有声读物科研机构共现知识图谱可以看出机构间几乎没有合作关系。

(三)有声读物研究高被引和高下载量论文分析

一般以为,被引频次从一定程度上反映了文献的学术水平,而下载频次从一定程度上反映了文献的社会价值,尤其是对高被引文献和高下载文献的分析,可以揭示相关学科领域的研究动态和热点[3]。从表3可以看到有关有声读物的10篇高被引和高下载量的文献。排在第一位的是史秋雨2012年发表于《图书馆论坛》的《中国有声读物研究综述》。发文的期刊主要以出版类和图书馆类期刊为主,有声读物的研究大部分集中在圖书馆和编辑出版方向。这些被引量和下载量较高的文献研究主要涉及有声读物、图书馆、公共图书馆等,这与关键词共现网络分析的结果相一致。同时高被引期刊通过文献输出又推动、促进了有声读物的发展。

(四)有声读物研究关键词共现网络分析

一篇文献的关键词或主题词是文章核心内容的浓缩和提炼,因此,如果某一关键词或主题词在其所在的领域的文献中反复出现,则可反映出该关键词或主题词所表征的研究主题是该领域的研究热点[4]。对有声读物关键词进行词频统计,共得到82个关键词节点、191条关键词连线。图4显示1985—2018年6月间有声读物研究多集中在:有声读物、图书馆、公共图书馆、有声书、美国、北美洲、出版、图书、阅读、下载、出版物、听书、数字出版、app、新媒体等方面,说明了我国有声读物的研究主要集中以下几个方面:

1.图书馆有声读物建设方面的研究

从1985年刘昭青发表文献《美国风行有声读物》一文开始,我国学者着手对有声读物进行研究。早期的有声读物开发多以英语或少儿读物为主,读者也主要集中在像儿童、盲人等特定人群中。1991年何江在《图书馆音乐艺术资料的开发利用初探》一文指出开拓有声读物服务窗口在图书馆工作中的必要性[5]。2002年肖红提出了如何建设我国盲人读物服务系统的设想[6]。2009年齐向华指出对于大部分视障用户,有声读物基本上是他们获取正式出版的图书内容的唯一渠道[7]。

在研究的进程中,作为图书馆的主要成员之一,高校图书馆有声读物的研究也在不断深入,如2015年刘洁璇提出高校图书馆有声资源建设有三种渠道,即购买、自建及搜集网络资源[8]。2016年桑宇芳、何强提出高校图书馆要加强无线网络建设、提高阅读伴随性[9]。2017年常青对高校有声数字图书馆的功能定位进行分析,同时对其建设策略进行了探讨[10]。可以看出,有声读物研究的的初始,是以盲人、儿童为主要服务的对象,研究领域也主要集中在图书馆的范围内,这也是有声读物研究前15关键词有声读物、图书馆、公共图书馆高频出现的原因。

2.新媒体技术背景下有声读物的研究

“新媒體”在2015年开始作为关键词出现,新媒体技术为有声读物提供了现代化的手段和载体。学者们将新媒体和有声读物二者结合起来的进行研究探讨:

第一,有声读物的内容制作

内容生产是有声读物的生命力,在新媒体背景下,田莹对有声读物内容选材、编辑素养、传播载体、营销渠道、版权健全、商业模式等提出严格要求[11]。尹倩认为:在“内容为王”的趋势下,受欢迎的有声内容成为了最关键的问题[12]。

第二,有声读物的运营、传播

图4有声读物研究关键词共现显示:2011年“听书”关键词频次为7、中心度为0.02,听书已成为阅读新趋势。谈苹认为:在高等学校图书馆,可利用计算机通过数字化格式和网络载体传播,能真正实现在线收听、下载、互动交流,丰富远程教育资源,提高远程教育水平[13]。孔凡红通过分析有声读物受众的消费需求、消费动机和消费体验,结合国内外有声读物的成功案例提出出版企业开发和维护有声读物市场的相关策略[14]。巴丹认为在新媒体环境下,有声读物出现传播者多元化、内容泛化、媒介载体互动化、传播符号多样化、受众需求细分化、传播过程场景化并针对提出了改进策略[15]。

第三,声读物APP开发使用

在成年国民的听书介质中,移动有声APP已经成为有声读物的主流选择。APP在2015关键词知识图谱中以6频次和0.02中心度作为关键词出现。

邝野分析有声读物的代表“喜马拉雅”听书APP的发展趋势,对如何实现传统媒体与新兴媒体的融合发展与升级具有参考价值[16]。胡大海认为,有声读物APP在内容生产模式和盈利模式上的完善及新模式的创建问题亟待解决[17]。赵凯利等从喜马拉雅APP的发展条件、平台个性、盈利模式等入手,分析有声移动电台发展现状,同时关注其产品内容、质量及网络效应等问题[18]。

高频关键词时区分布可以看出该领域研究的发展方向及研究前沿。从图5可以看到有声读物研究高频关键词时区分布和高频关键词的出现基本吻合。同时可以看到2015后付费方式、版权、阅读推广等关键词随着有声读物市场需求的出现而不断出现。如学界对有声读物的版权问题的探讨:郭帅、王冬冬《有声读物信息网络传播权侵权问题研究》(2017年)、冷协凡《有声读物著作权保护探究》(2017年)、李超《有声读物信息网络传播权侵权问题研究》(2018年)等从不同的角度探讨了我国有声读物的版权的保护。

三、讨论

通过对国内有声读物研究领域相关文献的梳理可知,我国有声读物的研究仍存如下不足:

(一)文献研究对有声读物的概念厘定尚不清晰

在进行有声读物可视化分析的过程中发现,大多数学者对有声读物的研究始于界定其概念。学者杨航、傅乃芹、闫伟华和申玲玲等在研究的过程中都认同美国音频出版商协会的定义。随着有声读物网络传播和传统出版的发展,国内学者突破了此前有声读物美国音频出版商协会的定义对有声读物的概念进行了拓展。但这些研究对于有声读物、有声书、听书、有声阅读等概念缺乏公认的定义。概念的厘定是有效进行科学研究的前提,进一步明确概念之间的继承与发展关系,才能对有声读物进行深层次、全面的研究与扩展。

(二)有声读物研究侧重理论层面,实际操作方案较少

有声读物知识图谱再现分析发现:学界在研究图书馆有声读物的发展建设方面存在同质化现象,并且大部分学者认为图书馆开发有声读物是以视障人士为服务对象,这就窄化了有声图书馆的功能。在有声读物内容制作、营销模式、运营机制、版权问题、新媒体背景下APP的建设方面的研究侧重理论层面,缺乏对有声读物关键要素的微观深入研究,实际操作方案较少。

(三)研究机构及其作者合作略显单薄,庞大的市场需要多方策略支持

有声读物巨大的市场,需要学界的持续关注与研究。但目前研究机构主要集中在高校,以高校教师为主要研究者集群。大部分学者的研究背景为图书馆、传播学、出版发行专业。有声读物的研究涉及传播学、出版学、市场营销、心理学、社会学、法律等多个学科,庞大的市场需要多方策略支持。学者之间的合作尤其是跨专业之间的合作少之又少,不同研究机构之间交流与合作亟待加强,有声读物研究的深度、广度和持久度都还不够,这不利于有声读物从实践上解决问题。

总结

本文使用陈超美先生开发的CitespaceV对我国有声读物研究进行计量分析,在建库时考虑有声读物的外文文献数据库下载数据的连续及更新性,未包括国外有声读物的文献研究,这使得研究分析缺乏国际横向比较。后续在文献研究的基础上,将有声读物的外文文献纳入更详细比对研究,为有声读物的研究提供更加全面的理论分析。

参考文献:

[1]蔡翔,王睿.《从国民听书率看我国有声阅读产业发展趋势》[J].現代出版,2018(1).

[2]陈晓红.“05方案”实施以来高校思想政治理论课改革研究进展及趋势的可视化分析[D].福州:福建农林大学,2017.

[3]张惠民,程琴娟,李博.《陕西师范大学学报(自然科学版)》2003—2012年高被引论文和高下载论文的统计分析[J].陕西师范大学学报(自然科学版),2013(6).

[4]杨国立,李品,刘竞.科学知识图谱-科学计量学的新领域[J].科普研究,2010(4).

[5]何江.图书馆音乐艺术资料的开发利用初探[J].镇江师专学报(社会科学版),1991(3).

[6]肖红.应尽快建构我国盲人有声读物服务系统[J].江西图书馆学刊,2002(2).

[7]齐向华.基于DAISY的数字有声读物资源建设与传递[J].中国图书馆学报,2009(5).

[8]刘洁璇.高校图书馆有声读物引进问题研究——以南京师范大学图书馆为例[J].图书馆,2015(5).

[9]桑宇芳,何强.高校有声图书馆建设途径及实现策略[J].大学图书馆学报,2016(3).

[10]常青.高校有声数字图书馆的功能定位及建设策略研究[J].图书馆界,2017(5).

[11]田莹.新媒体时代有声读物的发展问题与对策分析[D].开封:河南大学,2013.

[12]尹倩.从受众需求角度看数字有声读物的内容发展——以《好好说话》为例[J].视界,2018(2).

[13]谈苹.浅谈阅读跨越——“听书”:读者阅读的新选择[J].图书馆界,2011(2).

[14]孔凡红.全媒体时代有声读物的市场策略探究[D].北京:北京印刷学院,2016.

[15]巴丹.新媒体环境下有声读物传播研究[J].长春师范大学学报(人文社会科学版),2016(1).

[16]邝野.从互联网思维看有声读物APP的发展——以网络音频平台“喜马拉雅”为例[J].湖南大众传媒职业技术学院学报,2015(5).

[17]胡大海,张悦.融媒时代有声读物APP发展模式的局限与创新[J].编辑学刊,2017(5).

[18]赵凯利,王勇.此处有声胜无声——从喜马拉雅APP看有声移动电台发展[J].中国报业,2017(10下).