东北低山丘陵区解冻期不同土地利用土壤侵蚀特征分析

2019-12-25贾燕锋刘明波

贾燕锋,吴 锰,刘明波

(1.沈阳农业大学 水利学院/辽宁省水土流失防控与生态修复重点实验室,沈阳110161;2.吉林省梅河口市水土保持工作站,吉林 梅河口135000)

土壤温度围绕0℃上下波动时,发生冻融作用。全国第一次水利普查水土流失普查结果显示,我国冻融侵蚀区面积占国土面积17.97%,主要分布在东北地区、西北高山区和青藏高原地区[1],冻融作用在我国东北地区普遍存在,融雪及降水径流造成的土壤侵蚀是东北地区春季解冻期土壤侵蚀的主要形式[2]。土壤冻融实质上是由土壤中水的相变引起的,温度和热量的变化决定着土壤的冻融[3]。而土地利用方式是影响土壤侵蚀的重要因素,其通过改变植被覆盖、土壤性质、地表径流等影响土壤侵蚀的发生和发展[4-5]。不同土地利用方式差异最直接的表现是地表覆盖的不同。对于林地、草地等非农耕地而言,植被通过截留降雪和太阳辐射影响积雪消融的时间、土壤温度和含水量等[6]。朱阳春等[7]发现冻土消融因子是影响荒地、林地、农田土壤剖面含水率变化的首要因子。另有研究表明,不同土地利用方式下土壤冻融过程中,土壤温度、液态水含量、电导率及冻融作用强度存在差异[8-10],但对不同下垫面对冻融交替过程响应程度的研究鲜有报道[11]。樊登星等[12]指出雨季不同土地利用方式下土壤侵蚀模数为裸地最大,林地最小,但关于土地利用对冬春季节土壤侵蚀影响的研究少见报道,更缺少不同土地利用解冻期土壤侵蚀原位观测研究。

因此,本研究选取东北低山丘陵区油松林地、荒草地和玉米耕地为研究对象,观测解冻期不同土地利用土壤侵蚀特征,比较不同土地利用气温、地表覆盖、土壤温度、含水率等环境要素特征,探讨其对解冻期不同土地利用土壤侵蚀的影响,弥补我国春季解冻期不同土地利用土壤侵蚀研究方面的不足,为开展解冻期土壤侵蚀防治提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

在东北黑土低丘陵区选择泉河和吉兴两个典型小流域作为研究对象。泉河小流域位于辽宁省铁岭市西丰县安民镇,中心坐标为 E124°56′13.62″,N42°42′38.7″,面积为 15.03km2,流域 94.64%的面积高程小于 500m;吉兴小流域位于吉林省梅河口市吉乐乡,中心坐标为 E125°30′05″,N42°12′29″,面积为 15.02km2,流域 46.93%的面积高程小于500m,52.19%的面积高程介于500~800m之间。两个小流域均属于长白山地丘陵区,为大陆性季风气候,多年平均降雨量709~738mm,70%的降水量集中在6~9月,多年平均降雪量均高于东北地区多年平均降雪量40.65mm,融雪期为3~4月份,升温较快。植被属于东北长白植物区系区,地带性植被主要有蒙古栎(Quercusmongolica)、榛(CorylusheterophyllaFisch.)等,现存植被多为天然次生林。土壤类型以白浆化暗棕壤、棕壤为主。主要土地利用类型均为耕地、林地,坡耕地主要种植玉米。

1.2 试验方法

2016年11月,在泉河、吉兴两个小流域中分别选取林地、草地、玉米耕地作为研究对象,坡面坡度9°~18°,将每块样地分为坡上、坡中、坡下3段,设置样方并做标记,同时观测记录地表状态。2017年4月解冻期间,选择晴好天气,进行土壤侵蚀、土壤、环境特征观测。土壤侵蚀每天观测1次,首先观测拍照记录侵蚀状态,发生土壤侵蚀的在标记样方附近随机选择3个20cm×20cm样方,用卷尺和自制测针板量测量土壤侵蚀体积。土壤指标主要测定土壤含水率、土壤温度、土壤剪切力和土壤瞬时反射辐射;每天8∶00~17∶00每隔1h用反射辐射仪测定各样方的瞬时反射辐射,用土壤墒情测量仪(OK-S1+)测定垄台、垄坡和垄沟10cm深处土壤体积含水率和土壤温度,每次测量随机选取3个点,将测得的数据取平均;每天9∶00,13∶00,17∶00用微型十字板剪切仪(WXSZB)进行土壤剪切力测量,该仪器备有3个旋头,本研究采用大号旋头,每次测量随机选取3个点。环境特征选取气温和下垫面特征两个指标进行观测;每天8∶00~17∶00每间隔1h监测耕地、林地和草地的气温;在林地和草地选取50cm×50cm样方观测枯落物覆盖度、厚度,并收集全部样品80℃恒温烘干,称重获取枯落物生物量。

采用SPSS 21和Excel 2010进行数据统计分析与制图。

2 结果与分析

2.1 土壤侵蚀特征

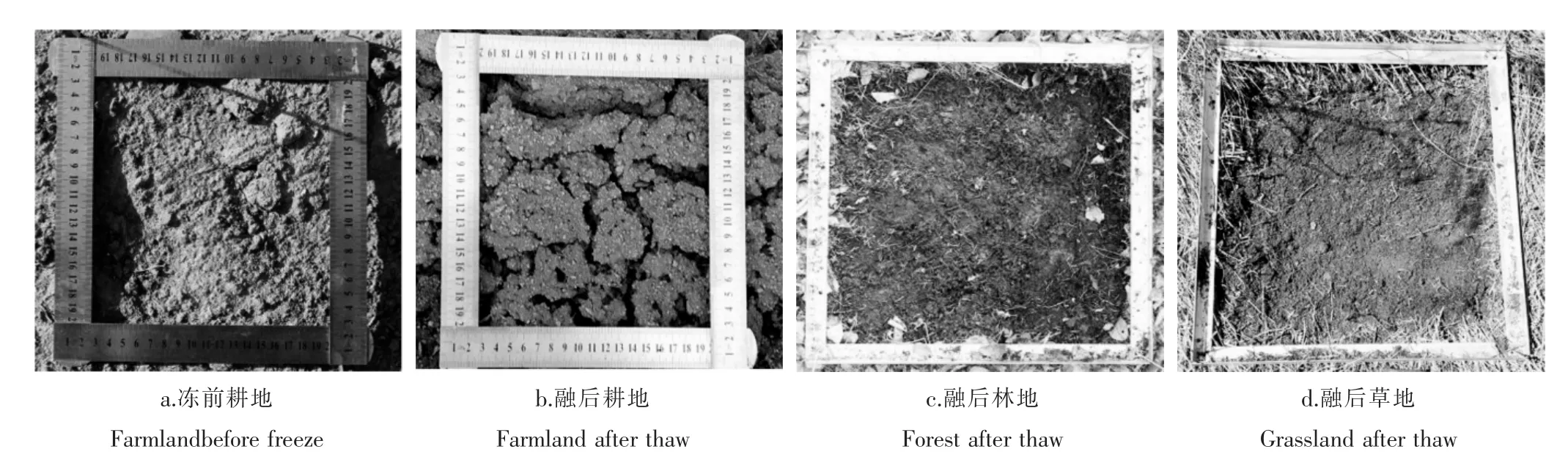

经历冻融作用前耕地土壤表面连续,未遭到任何破坏,而在解冻期结束后农耕地土壤表面原有土壤被剥离,发生位移(图1)。土壤虽然没有移出田块,但根据刘宝元等[13]关于土壤侵蚀等术语的界定,土壤侵蚀发生在点尺度上,在外营力作用下土壤颗粒被带走,即发生了土壤侵蚀。解冻期在冻融、融雪径流等外营力作用下,表层土壤颗粒离开初始位置,因此认为解冻期耕地存在土壤侵蚀。而林地、草地解冻期后土壤表面形态几乎没有发生变化,土壤表面连续,未遭到破坏(图1),因此认为解冻期林草地不存在土壤侵蚀。这与不同土地利用的温度、地表覆盖状态、土壤特性等有关。

图1 冻融期前后不同土地利用土壤表面状态Figure 1 Soil surface of differentlandusetypes before and after thawing

2.2 环境要素特征

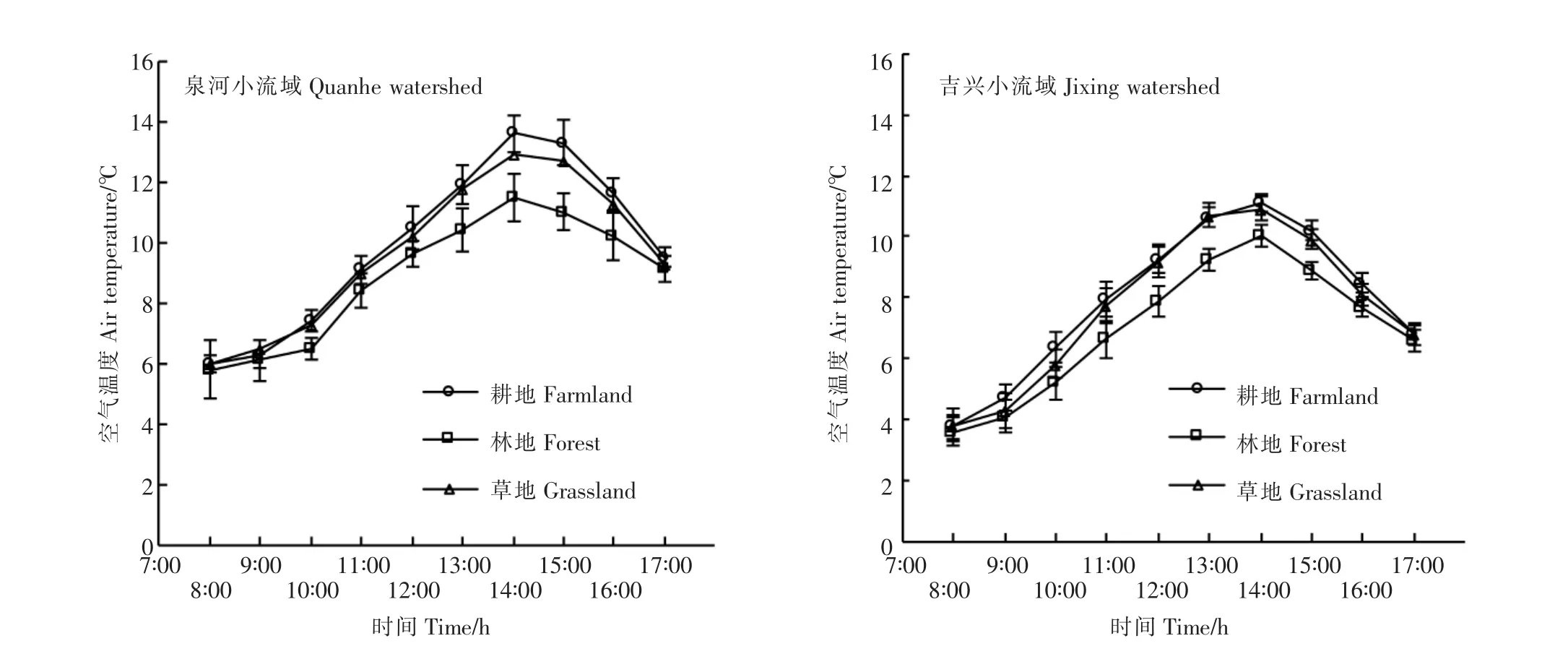

2.2.1 空气温度 由图2可知,两个小流域解冻期均为耕地最高,其次是草地,而林地最低,不同土地利用类型气温之间存在显著性差异(p=0.034<0.05)。分析气温变化过程发现,耕地、林地和草地的气温都是从8∶00开始逐渐升高,在14∶00达到最大,然后又逐渐下降,其中泉河小流域耕地、林地和草地的空气温差分别为7.6,5.7,6.9℃,吉兴小流域耕地、林地和草地空气温差分别为7.4,6.4,7.1℃,解冻期温差耕地最大,其次是草地、林地。这是由于耕地和草地没有林冠层遮挡,直接接收太阳辐射升温,气温上升较快,长波辐射无阻,气温下降也快,温差较大;而油松林地由于冠层的遮挡,接收太阳辐射较少,升温较慢,冠层抑制地面辐射,降温较慢,温差较小,具有较明显的林地冬春季小气候特征[14]。

图2 不同土地利用类型空气温度日变化Figure 2 Variation of dailyair temperature in different land use types

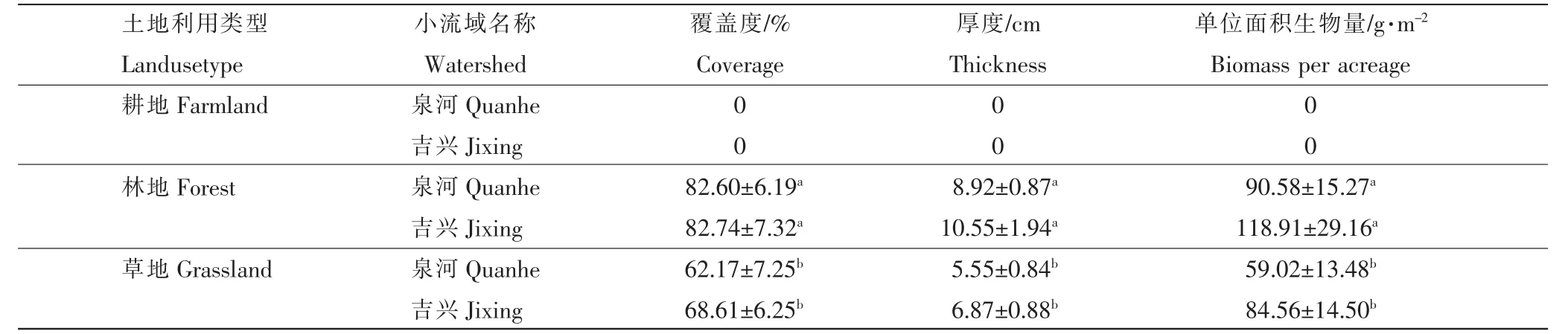

2.2.2 地表覆盖 地表覆盖可削弱大气环境对土壤导热性质的影响,枯枝落叶层是地表覆盖的重要组成部分,在影响土壤温度及土壤冻融中扮演着重要角色[15]。由表1可知,油松林地枯落物具有未分解层、半分解层和完全分解的腐殖层,结构完整,无论是枯落物覆盖度、厚度、生物量在不同土地利用方式中均为林地最大,覆盖度、厚度、生物量分别为草地的126.43%、156.76%和145.90%,且各指标均与草地存在显著性差异;而耕地在解冻期处于冬季休闲状态,当地多采用移除秸秆留茬的方式越冬,地表无覆盖。

表1 小流域不同土地利用类型的枯落物状态Table 1 Litter status of different land-use types in small watersheds

2.3 土壤特性

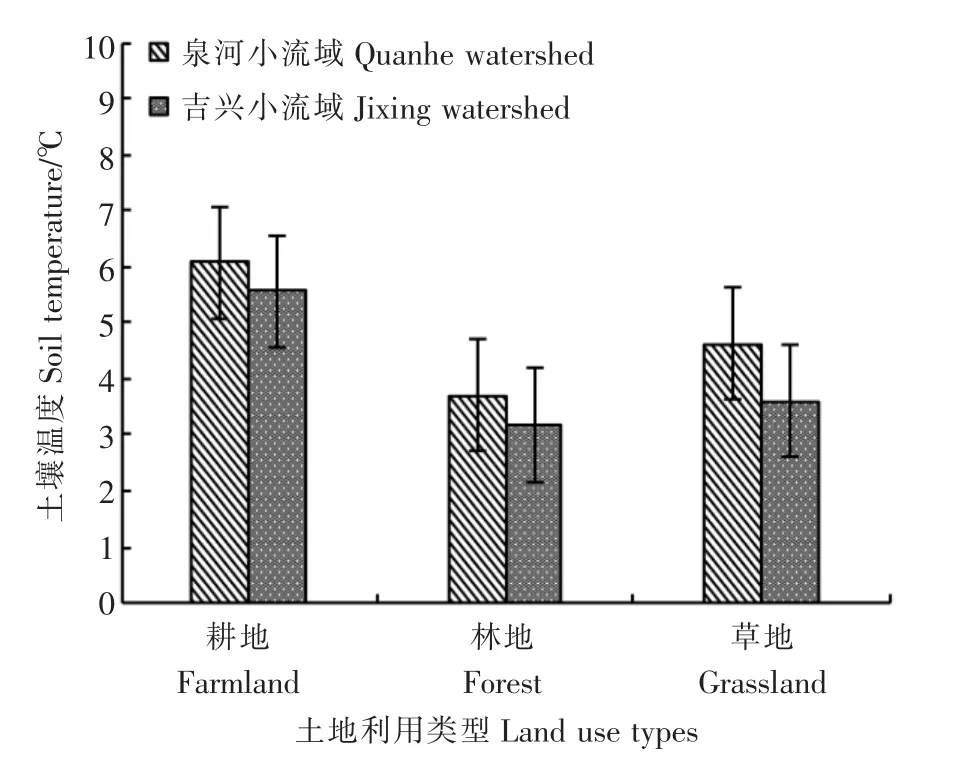

2.3.1 土壤温度与反射辐射 由图3可知,不同土地利用类型土壤温度表现为,耕地最大,草地次之,林地最小。观测期间,泉河和吉兴耕地温度为6.1℃和5.6℃,林地土壤温度仅为3.7℃和3.2℃,不同土地利用类型土壤温度之间存在极显著性差异p=0.000<0.01。由图4可知,土壤反射辐射则与土壤温度规律一致,耕地的土壤反射辐射最大,分别为 65W·m-2和 66W·m-2,其次为草地,分别为 60W·m-2和 56W·m-2,林地最小,为 24W·m-2和21W·m-2,不同土地利用类型土壤反射辐射之间也存在极显著性差异p=0.000<0.01。如前所述,林地空气温度较低,地表枯落物层覆盖还起到阻隔空气高温而保持土壤低温的作用,故林地土壤温度和反射辐射最低。草地高度有限,阻挡太阳辐射能力较林地弱,枯落物厚度较林地薄、结构简单,隔热保温作用较林地枯落物差,使得草地土壤温度和反射辐射介于林地和耕地之间。

图3 不同土地利用类型土壤温度Figure 3 Soil temperature in different land use types

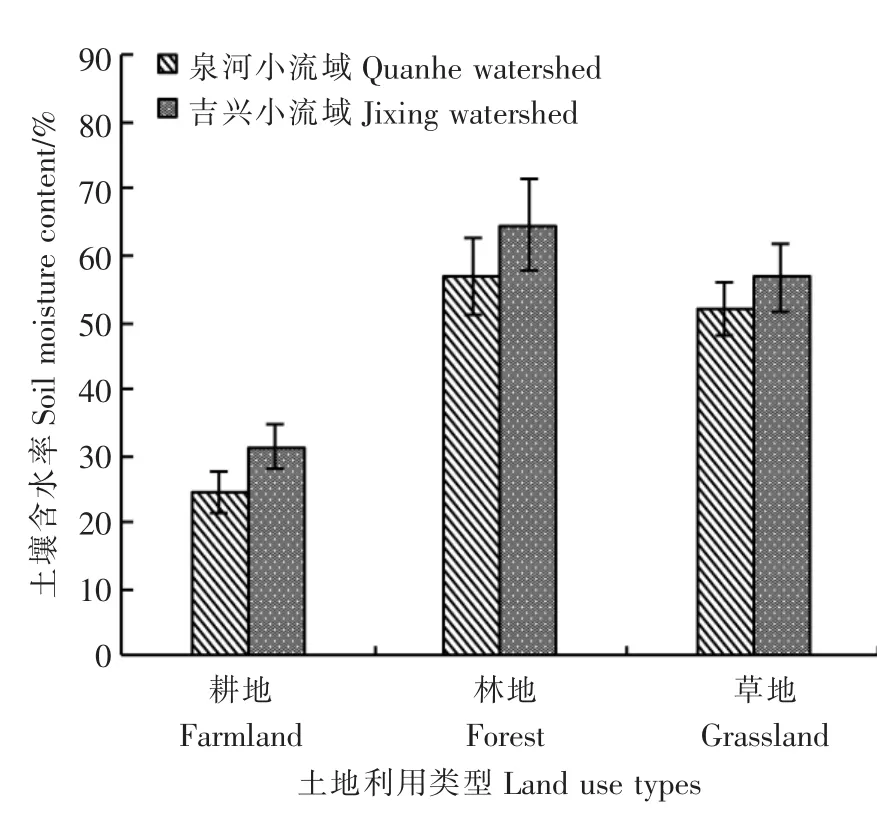

2.3.2 土壤含水率 由图5可知,泉河和吉兴林地土壤含水率分别达到56.90%和64.62%;草地土壤含水率仅次于林地,分别为52.08%和56.74%,林草地土壤含水率均大于田间持水量,基本达到饱和状态[16];耕地土壤含水率最低,分别为24.54%和31.33%,均低于田间持水量。不同土地利用类型土壤含水率之间存在极显著性差异p=0.002<0.01。分析其原因是由于林地和草地土壤覆盖枯落物层,其具有较好的持水能力,能够吸持融雪水,同时延长融雪水入渗,抑制地表土壤水分蒸发,使得林草地表土含水率较高。而耕地融雪集中,土壤未完全解冻,入渗能力有限,融雪水通过地表径流、蒸发等形式迅速消耗,表土含水率较低。

2.3.3 土壤剪切力 由图6可知,不同土地利用类型土壤剪切力均表现为林地最大,草地次之,耕地最小,林地土壤剪切力分别较草地和耕地大18.06%和34.92%,草地土壤剪切力是耕地的114.29%;不同土地利用类型土壤剪切力之间存在极显著差异p=0.006<0.01。林草地根系生成过程中的穿插缠绕作用,及其对土壤性质的改良,显著增加浅层土壤的抗剪强度[17]。

图5 不同土地利用类型土壤含水率Figure 5 Water content of soil in different land use types

图6 不同土地利用类型土壤剪切力Figure 6 Soil shear stress in different land use types

3 讨论与结论

温度变化除受辐射影响外,还有其本身的比热容、导温系数有关。本研究由于受观测条件限制,未能完整观测解冻期的日气温变化情况。然而有研究通过观测不同下垫面日气温变化,采用升温时段观测值回归发现,在阳光下土地的升温速率为3.3℃·h-1,而林冠和草地的升温速率仅为1.7℃·h-1和1.9℃·h-1,降温时段气温递减速率与升温时段相似[18]。因此,由观测时段不同土地利用类型气温变化趋势分析推测,耕地夜间最低气温将低于草地、林地。解冻期研究区域日最高气温可超过10℃,而最低气温皆小于0℃[19-20],土壤经历频繁的冻融循环过程。与林地和草地相比,耕地气温日较差最大,耕地土壤经历冻融作用的温差大于林地和草地。而冻融温差越大,对土壤结构的破坏越严重[21],抗侵蚀能力越差,更易于发生土壤侵蚀。因此,受气温影响,解冻期耕地土壤更易被侵蚀。林地、草地和耕地冬季覆盖物存在显著差异。地表覆盖影响土壤和大气间的物质和能量交换,影响土壤导热率和热通量,减小土壤导热率的变化和活跃层深度[22],进而影响土壤冻融过程。枯枝落叶层能有效调节0~30cm土壤温度,在始冻期和完全冻结期具有保温效应,减弱冻结程度,在融化期变为隔热作用,降低土壤温度,延长解冻期历时,枯枝落叶层越厚,结构越完整,作用效果越显著[15]。本研究中,油松林地枯枝落叶层厚度平均为9.74cm,且具有完整的未分解层、半分解层和完全分解的腐殖层,调节土壤温度作用明显。有研究表明,常绿乔木林的最大雪水量和融雪速率分别为无林地32%和39%[23],而枯落物分解层和未分解层均具有良好的蓄水能力[24],油松枯枝落叶层最大持水量可达自身干重的2.6倍[25],有效的阻止了融雪径流的形成,融雪径流丧失动力。林地、草地虽然具有较高的土壤含水率,但因枯落物层的存在,不易形成地表径流,同时因林草地根系的缠绕固结作用,土壤剪切力较大。因此,虽然具有较高的含水率,但并不存在明显的土壤侵蚀。

本研究结果表明,春季解冻期土壤侵蚀主要发生在耕地,而林地和草地在解冻期很少有侵蚀发生。这与不同土地利用的温度、地表覆盖状态、土壤特性等有关。不同土地利用类型中,解冻期空气温度林地最低,且温差最小,其次是草地,而耕地空气温度最高,温差最大。林地和草地都具有较厚的枯枝落叶层,而耕地基本无地表覆盖。冠层导致的气温差异和地表枯落物覆盖可能是林草地无明显侵蚀的主要原因。土壤性质方面,解冻期林地的土壤含水率最高,其次是草地,耕地的土壤含水率最低,而土壤温度则是耕地最大,其次是草地,林地最小,土壤反射辐射则与土壤温度规律一致,耕地>草地>林地。土壤剪切力大小依次为林地、草地、耕地,且林地草地均与耕地存在极显著差异(p<0.01)。