宋初“四大书院”研究述论

2019-12-24刘长宽

刘 长 宽

(中国社会科学杂志社,北京 100026)

宋初“四大书院”在书院史研究中较易引人关注。由此,更有强调某种“四大书院”言说中某书院堪称“天下书院之首”的论断。由邓洪波《中国书院史》相关论述的阅读出发,本文试对书院史家于宋初“四大书院”及“天下书院之首”两命题的界说与论证,稍作考量反思,以博方家一笑。

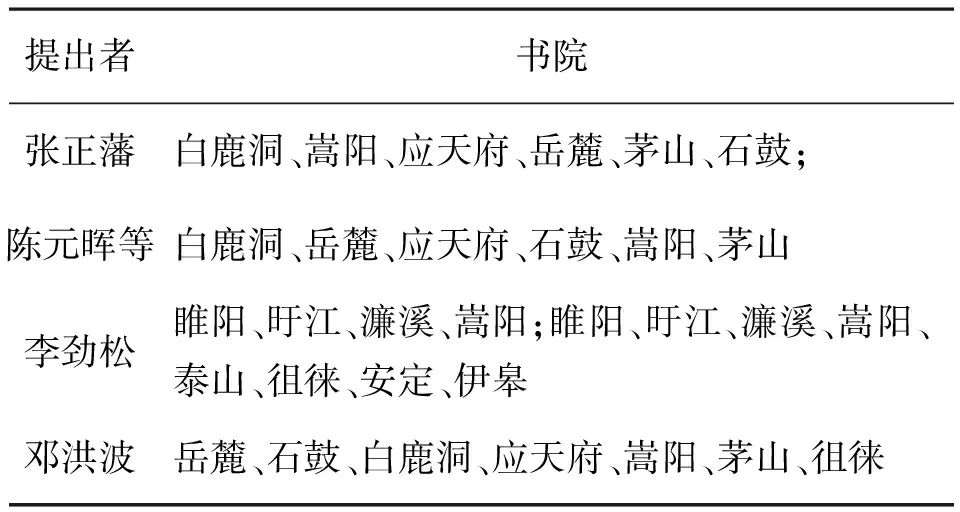

一、宋初“四大书院”:一种称谓而已

《中国书院史》是邓洪波先生书院研究的重要著作(1)邓洪波将其《中国书院史》三个版本定名为:“上海东方本”(东方出版中心2004年版)、“台北台大本”(台湾大学出版中心2005年版)、“武昌武大本”(武汉大学出版社2012年版)。需要说明的是,作为本文主要参考版本的“武昌武大本”,较以前版本“全面增订,是一个全新的版本”(参见邓洪波:《中国书院史》,武汉:武汉大学出版社,2012年,第680页)。学界对《中国书院史》给予高度评价,亦有继续阐扬之语。如,李弘祺指出,“我相信这本书很快会成为书院研究的里程碑”(参见邓洪波:《中国书院史》(增订版)序,武汉:武汉大学出版社,2012年,第1页)。龚抗云认为,该著“是一部学术价值极高、影响深远的书院研究力作”(参见龚抗云:《书院研究中的社会文化视野 读邓洪波<中国书院史>有感》,《湖南大学学报》(社会科学版)2004年第6期,第117页)。虞浩旭认为,该著是“一部全面、系统地论述中国书院历史的学术专著”(参见虞浩旭:《介绍邓洪波<中国书院史>》,《中国史研究动态》2005年第8期,第32页)。熊贤君指出,该著“再度将前人的研究向前推进了一步”,但征引的“部分地方史志”“很难反映出唐代书院的教学或其他状况”(参见熊贤君:《入山采铜者的大收获——读邓洪波<中国书院史>》,《大学教育科学》,2006年第3期,第77-78页)。,其所引几种宋初“四大书院”说(见表1、表2)中的书院,主要为嵩阳、石鼓、岳麓、应天府(睢阳)、白鹿(白鹿洞)、徂徕、金山(茅山)等7家[1]91。其中,表1中,嵩阳4次居第一位;应天府位次总体后于岳麓却先于白鹿洞。随时间推移,南宋及当代学人的宋初“四大书院”言说中,南方书院所居位次趋前。在当代书院史著述中这种趋势有更显著表现。

表1 南宋的几种宋初“四大书院”说

邓洪波认为,“最先提出”“四书院”说者,为南宋初“大诗人”范成大[1]]87。范成大“素有文名,尤工于诗”,亦曾任吏部尚书、参知政事[2]],其丰富从政经历实不输“大诗人”之雅名。范成大在“自中书舍人出知静江府”时,曾“泊衡州,谒石鼓书院”,其记“始,诸郡未命教时,天下有书院四:徂徕、金山、岳麓、石鼓”[3]55。该“书院四”列于邓洪波《中国书院史》主要论述之7家书院。

表2 当代的几种宋初“‘几’大书院”说

范成大有《衡州石鼓书院》一诗:“古磴浮沧渚,新黉锁碧萝。要津山独立,巨壑水同波。俎豆弥文肃,衣冠盛事多。地灵钟杰俊,宁但拾儒科。”[4]168在与该诗作于同时同地的《合江亭(并序)》中,范成大言“我题石鼓诗,愿言续《春秋》”,“合江亭即‘石鼓书院’,今为衡州学宫”[4]168-169。在范成大“泊衡州,谒石鼓”时,石鼓书院正作为衡州“州治”与“学宫”(2)南宋时期,石鼓书院曾改为官学(参见刘文莉:《石鼓书院史略》,长沙:湖南大学,2008年,第12-13页)。,但这并未妨碍其对石鼓书院教化事业及学术传统的摹状与强调。

吟咏“石鼓书院”,在《合江亭(并序)》中再次回应“石鼓诗”,及言“书院之前,有诸葛武侯新庙。家兄至先为常平使者时所立”[3]56,显示出范成大对衡州石鼓书院的肯定。对石鼓的吟咏与描述,不可认为仅是“诗人”范成大对书院景致的“享受”,更应视作“士人”范成大对书院教化意义的看重。《中国书院史》之“忽略而不去追究诗人将四书院列名天下的原因与理由”[1]87,放弃了对“四书院”说“最先提出”者范成大之说的深入考证。

从更广泛时空观察,宋初“四大书院”不乏南宋书院建设者对宋初书院作用的凸显及促动书院发展的思量。南宋至元代的“四大书院”各说,实为学者远征书院始兴、理学始盛的宋初而创制的一种标签。其中所列书院之活跃年代趋近各学者身处的“当代”,应如邓洪波所言,是因为“当代的榜样比历史上的榜样更能推动书院运动的发展”[1]191。

关于宋初“四大书院”,当代书院史家亦无一致指称。如,陈元晖等认为,“白鹿洞、岳麓、应天府、石鼓、嵩阳都是宋初的著名书院”,“茅山书院也较著名。可以说,这是宋初的六大书院”[5]。章柳泉认为,“北宋,有了闻名的四大书院或六大书院”,“四大书院的说法不一”[6]。张正藩指出,“宋初有号称四大书院者,各书所载,微有异同”,“迄无定论”[7]。围绕“四书院”等说,邓洪波先生亦言,“越过门户之见,它所代表的仅是一种称谓而已”[1]94。

当代的“‘几’大书院”言说突破“四”的数量限制,呈现为“四书院”“六书院”“八书院”等。或可认为,这是学者在综合“四大书院”诸说基础上,求历史之真、存书院之实的创新之举。当代“‘几’大书院”言说在时间上逸出宋初(北宋),在数量上冲破“四”之定数,为书院史上“天下(四大)书院之首”概念的生成创设了空间。“天下”时空的抽象化、语境的模糊化,可视为“四大书院”“天下书院之首”等书院成说日渐成熟的标志。

二、“三书院”“五书院”:一个符号象征

邓洪波认为,“在五书院以及各种四书院和所有三书院说中,被大家共同指认的惟有岳麓书院一家。因此,我们说岳麓书院可以当之无愧地享受天下书院之首的美名”[1]95。那么,支持岳麓书院堪称“天下书院之首”的“三书院”“五书院”的逻辑何在?

(一)“三书院”:一种南宋书院言说

邓洪波指出,南宋吴泳“明确提出‘三书院’”,“惟所称岳麓、石鼓、白鹿洞三书院者,皆在南方”[1]92,“‘三书院’和‘四书院”都是南宋的书院建设者们树立的榜样,也是为了将其行动合法化甚至神化而提出的一个符号象征”[1]93。《中国书院史》对“三书院”的南宋属性是有清晰认知的。南宋吴泳“考国朝建立书院,隶于今职方者三:潭曰岳麓,衡曰石鼓,南康曰白鹿洞”[8]。该三书院,均为宋初所建而继续存于南宋版图。但仔细剖析可发现,吴泳“三书院”说本是对“国朝建立”之书院及著名书院群体的客观说明,构成了南宋学人及《中国书院史》所谓“三书院”说的重要凭借;其着眼于“国朝建立”之时,落脚于“隶于今职方”,却没有对北宋所建而并未“隶于今职方”的书院作充分说明。《中国书院史》认为,楼钥“在吴泳之前就有过类似的提法”[1]92。

楼钥以“潭之岳麓、衡之石鼓、南康之白鹿”三书院皆为郡学之外所立,来回应“郡既有学,而复有书院,不既多乎”的疑问,论证“孝宗皇帝龙潜之旧”建宁府的“紫芝书院”设立之必要[9]。该说亦为一种搁置宋初(北宋)书院的南宋书院说。吴泳与楼钥的“三书院”所指实为南宋著名书院。面临与楼钥相似问题的周必大采取了相似应对。他援引岳麓、石鼓、白鹿与所在地郡县学并置,为“太和县龙洲书院”设立之凭据。周必大、楼钥与吴泳说法(新书院之设立以及对南宋著名书院之援引)类同,实因新创书院受理学发展及书院推广影响几为一种“约定俗成的认同”[1]93。邓洪波认为,“三书院”之由来“与倡导书院运动的理学大师朱熹有关”[1]93。

朱熹与吴泳、楼钥、周必大等提倡之“三书院”说,奠定了南宋学人的书院论说范本,亦对书院推广和理学构建产生巨大影响;但不可与论述宋初“四大书院”的“四书院”说相提并论,未可直接参与对宋初(北宋)“四大书院”与“天下书院之首”命题的论证。

宋元之际及其后的学人较南宋中前期学者有更广阔时空视域。“三书院”说被指涉整个宋代的“四书院”说取代,是历史的必然。而言岳麓书院为“天下四大书院之首”,不啻为将“三书院”(主要指涉南宋)与“四书院”(主要指涉宋初即北宋)相杂糅而生的新“符号象征”。

(二)“五书院”:“三书院”说的阐释版

较之以前版本,《中国书院史》(增订版)(即“武昌武大本”)增加“宋代之五书院说”[1]680。邓洪波认为,“五书院”说见于南宋人吕大中,且“其义有二”:“一是并取石鼓、嵩阳二院”的“‘四书院’之说的折中版”;“二是南宋时期,北方嵩阳、应天府二书院沦于金人治下而不可考”,“仅存岳麓、石鼓、白鹿洞”,为“‘三书院’的扩展版”[1]94。

实际上,吕大中“并取石鼓、嵩阳二院”,实为对宋初(北宋)书院发展的表述;其论“国家肇造之初为书院者有五”,确可看作一种宋初“五书院”说。而其所谓“今嵩阳、应天二书院不可考”的主要原因,与朱熹、吴泳、楼钥等主张“三书院”说相同,均为“宋室南渡”后嵩阳、应天未“隶于今职方”。因此,其“可考”者“岳麓、石鼓、白鹿洞”化身朱熹张本的“三书院”便不难理解。吕大中之“石鼓、嵩阳二院”并取,不为“折中”,只是对北宋著名书院的描摹;“五书院”不为“‘三书院’的扩展版”,实为其“阐释版”。

囿于南宋时空的“三书院”“五书院”说不能与宋元士人之“四书院”说并列,并非“史学文献之家如王应麟、马端临等偏不钟情”[1]94,亦非“三书院”“五书院”说不具解释力。“三书院”“五书院”实是南宋学者概括并推动南宋书院发展的产物。“三书院”“五书院”说和对宋代书院发展作整体打量的“四书院”说,是两组概念,形式相似,所指不同,未可同日而语。

在论述宋初“四大书院”具体发展时,应避免仅使用发端于南宋书院建设者、主要指涉南宋书院的“三书院”“五书院”等说法,并以此论断某家书院堪为“天下书院之首”。应如《中国书院史》中认为的,宜“在还原历史场景的阅读中”,“一起来体悟先人们在建设书院努力中提出此说的良苦用心”[1]87。

三、“天下书院之首”:一项理想之论

当代书院史家关于哪所书院堪称“天下书院之首”,似有“继承”与“质疑”两种路向。与古今“四大书院”讨论中的“仅是一种称谓”的观点相比,当代书院史家对“天下书院之首”的论述,多了一种“当仁不让”的语气。“天下书院之首”的诸种说法可视为书院史研究中的一种理想之论。

(一)“书院之首”:岳麓、应天还是白鹿洞?

《中国书院史》认为,岳麓“被各家所共同指认,得称天下四大书院之首,则当之无愧”[1]91。而刘海峰指出,“主要凭几种‘四书院’的提法中都有岳麓这一点,是否就合适冠以‘天下书院之首’,我觉得还可考虑”[10]。

李劲松强调,“过去讲‘四大书院’,似有一定的随意性、实用性”[11]113。其虽对“四大书院”说之“语境”有质疑,但亦认为“《天下书院总志序》中将白鹿洞书院称为‘天下书院之首’,此言得当”,强调白鹿洞堪为“天下书院之首”。而其论北宋“四大书院”和“八大书院”(见表2)时,却并未将均居首位的睢阳(应天、应天府)明列北宋“天下书院之首”;反将论述时空扩展至南宋,且视白鹿洞为“天下书院之首”。

李才栋“对历史上‘四大书院’的命题,早就提出过质疑”。他认为,“历史上许多名家所讲到的‘四大书院’,就总数而言早就达到了两位数,因此这个‘四大书院’实在是一个很含糊的命题”,而“在学术探讨中仍然有人将‘××书院为四大书院之一’作为立论依据”[12]92。对此,杜成宪回应:“关于‘四大书院’,只是表示已形成一批书院典范,几‘大’之说,存有争议,无非言其有相当数量。”[12]94

李才栋认为“将白鹿洞书院看作宋初几大书院之一,似乎早为教育史家所公认”的看法,“未必恰当”[13]。另外,李才栋指出,庐山地区的东佳书堂、濂溪书院与白鹿洞书院,“是唐、北宋,南宋书院发展中的三座里程碑,这里书写了半部中国书院史”;南宋朱熹在白鹿洞“创立了理学家办院和教学的模式,并制定了著名的《白鹿洞书院揭示》。后来学者将‘白鹿薪传’视为儒宗,白鹿洞成为而后数百年书院的样板,为‘天下书院之首’”[14]。李才栋对白鹿洞为“天下书院之首”的引述,似可看作其书院命题批评立场的调整。

亦有学者明确认定应天(睢阳)书院居“四大书院之首”。如,周保平认为,“应天书院是北宋最兴盛的书院,所以也应该是北宋四大书院之首,在当时全国书院中居于龙头地位”[15]。俊杰、正义认为,应天书院“与江西庐山白鹿洞书院、湖南长沙岳麓书院、河南嵩山嵩阳书院并称为北宋‘四大书院’。因其成立较早,为州县置学之始,居‘四大书院’之首”[16]。贾光、徐泽源认为,“天时、地利、人和,应天府书院因此较快发展为‘四大书院’之首”[17]。

由以上论述知,《中国书院史》将岳麓书院推为“天下四大书院之首”及“天下书院之首”,与宋元和当代多数书院说法相左,亦与其“四大书院”“仅是一种称谓而已”的书院观抵牾。正如刘海峰所言,即使持这种观点,“似乎也不宜用‘号为四大书院之首的岳麓书院’的提法。例如,在南宋部分,该书并没有将白鹿洞书院称之为‘天下书院之首’,而实际上白鹿洞书院在南宋的影响和地位比岳麓书院在北宋的影响和地位更大更高”[10]。

李才栋笔下北宋时排序后于岳麓的白鹿洞,在马端临、陈元晖等、张正藩之说中居首,且其认为白鹿洞在南宋及其后“数百年”堪为“天下书院之首”。在李劲松之北宋“四大书院”或“八大书院”中,岳麓、石鼓、白鹿洞却无一入选。对于宋初“四大书院”说,认为其“仅是一种称谓而已”的邓洪波、“实在是一个很含糊的命题”的李才栋、“似有一定的随意性、实用性”的李劲松,均以论证岳麓或白鹿洞居“天下书院之首”为落脚点,耐人寻味。

(二)“天下”何谓:书院言说的时空逻辑

李劲松指出,“衡量一所书院的影响的标准”,应是“院中‘大师’们(包括教师与生徒在内)的学术思想、教育理念的水准及其在整个书院发展史上的地位与作用”。岳麓和白鹿洞因“乃是以张宜公与朱子而盛名的南宋四大书院之二”,则不足以列为宋初“四大书院”或“八大书院”。[11]113虽列睢阳(应天、应天府)书院为宋初“四大书院”及“八大书院”之首,但李劲松未明言其堪为“北宋四大书院”之首。

在李才栋与杜成宪关于“四大书院”或“‘几’大书院”的探讨中,“四大书院”用来标示具体之时间(朝代),显然比具体的、特定时代的宋初(北宋)“四大书院”说有更大外延。故其讨论中所涉“历史上的‘四大书院’命题”,与抽离限定时间的“四大书院”“天下书院”及“天下书院之首”“天下四大书院之首”等相近。

由上可知,当代学者对宋初“四大书院”确有“摆脱陈说”的“新见解”[11]112。梳证宋初“四大书院”与“天下书院之首”的文章,在继承各种著名书院说的同时,也在强力推定某书院为“天下书院之首”。其中,被讨论较多的三家为:指向北宋的应天(睢阳)书院(俊杰等、尚起兴等),指向南宋或及至“半部中国书院史”的白鹿洞书院(李才栋、李劲松),指向宋代乃至整个中国书院史的岳麓书院(邓洪波)。

一定书院观是一定时空下的特定称谓,是书院发展与书院言说的相互映衬。基于部分资料、立于一定地域、固着特定情境的“宋初四大书院”诸论说,本只是一种“具体而微”的观察。从李劲松之区别北宋与南宋(着眼于北宋而落脚于南宋),李才栋之分梳唐宋及南宋而后数百年,刘海峰之比较北宋岳麓与南宋白鹿洞,可见在“四大书院”言说中,因学者着眼时段的杂多,造成了对“四大书院”的多种解释、赋值。

在对宋初(北宋)“四大书院”这一“能指”的探讨中,标准的因人而异、时间的游移模糊等造成“所指”的丰富呈现,进而于此多彩的呈现中衍生脱离时空限定的“天下四大书院”“天下书院之首”“天下四大书院之首”等称谓。实际上,这些称谓的原初场域,本为也应为“宋初”(北宋)。任何超出、混淆、覆盖此时间(空间)限定的书院称谓都应仔细说明。

在确定哪家书院堪为“天下书院之首”的标准时,切不可混淆、遗忘各说所从出的时间与空间坐标。由论述宋初“四大书院”而起的“天下书院之首”之断定,应该严格限定于宋初的场域。任何逾越时空背景而不作特别说明的尝试,都有造成“天下”之外延扩张以覆盖问题之原初场域的可能。

四、余论

由于学者视域不同,反映宋初书院功绩的“四大书院”诸言说,其所指有具体的历史的不同。嵩阳与应天二书院在宋元之际的“四书院”说以及南宋年间对未“隶于职方者”书院的描述中有突出表现,是一种较合乎历史事实的反映。而产生于南宋并主要指涉南宋书院的“三书院”和“五书院”说,对宋初“四大书院”“天下书院之首”之概念未有充分解释力。

论说某书院位列“天下四大书院”或堪为“天下书院之首”,应从更广阔时空或指定场域出发作出有说服力的阐释。《中国书院史》第三章所述之“清代学者明确提出”的“南宋四大书院”,也是北宋“天下四大书院”不足以涵括南宋及后世的一个明证。马端临《文献通考》中两种“四书院”说(见表1)的矛盾处,亦可依两种提法各自的时空指向来理解。

中国书院,于唐始,于宋盛,逾千年。一时代有一时代之“大”书院。各时期“大”书院未必重合。学者“书院观”亦未必照搬前代成说。如清初重实学的思想家颜元于讲读书院素持批评,而其在《初至漳南书院释采孔子祝》中亦言,“今天下之为书院者四:曰关中,曰嵩阳,曰上蔡,曰汴梁,而许公俨然进此学而五之矣”[18]。从书院整体发展史看,“‘几’大书院”应“仅是一种称谓而已”,不可过于看重孰列其中,尤不可轻易断定孰居“天下书院之首”。