中国历史文化名镇空间分布与影响因素研究*

2019-12-24申玉铭

赵 瑞 申玉铭

(首都师范大学资源环境与旅游学院,北京 100048)

0 引 言

中国历史文化名镇是由住房和城市建设部以及国家文物局从2003年开始评选出来的,保存文物特别丰富且具有重大历史价值或纪念意义的,能较完整地反映一些历史时期传统风貌和地方民族特色的镇[1].截止2014年,评选出共6批252个历史文化名镇.这些历史文化名镇独具特色,见证了我国悠久的历史,反映出深厚的文化特色.2017年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,其中提出:加强历史文化名城名镇名村、历史文化街区、名人故居保护和城市特色风貌管理,实施中国传统村落保护工程,做好传统民居、历史建筑、革命文化纪念地、农业遗产、工业遗产保护工作.这进一步体现出我国政府对历史文化村落的重视,可见对历史文化村镇的研究是十分必要的.

目前我国对历史文化村镇的研究主要集中于以下四个方面:一是历史文化村镇的保护研究,如张侃[2]从生态文明视野提出要从公民和政府两个方面加强对历史文化村镇的保护;刘沛林[3]基于历史文化村镇的文化内涵和景观价值提出对村镇的保护方式与价值评估;董艳芳等[4]结合我国历史文化名镇评选的基本状况,指出在名镇保护方面存在的问题.二是历史文化村镇的评价体系相关研究,如张艳玲和肖大威[5]、赵勇等[6-7]利用层次分析法,定性定量相结合,对历史文化名镇名村进行3次细分,并分别赋予权重构建出历史文化村镇评价体系.三是关于全国历史文化村镇影响因素的研究,胡诗文和陈金华[8]从自然环境和社会人文化境两个方面研究,李亚娟等[9]从资源禀赋条件、评选标准的局限、经济腹地发达程度、政策导向四个方面进行分析.四是历史文化名镇的空间分布特征,如吴必虎和肖金玉[10]用最邻近指数法和核密度估计研究了前五批历史文化名镇名村的空间结构及其与社会经济发展、地理文化的相关性;胡海胜和王林[1]对前三批历史文化名镇名村的省际分布、区域分布类型及结构进行具体分析;胡诗文和陈金华[8]、李亚娟等[9]基于GIS研究历史文化名镇、名村的空间结构及地域特征.此外还有部分研究选取了某个省单独研究该省的历史文化村镇分布格局及特征.尽管对历史文化村镇的研究较多,但是主要侧重于研究历史文化名镇的保护及评价体系,而关于历史文化名镇空间分布的研究由于时间较早,样本数相对较少,原先的分布格局有所变化,且对各类型历史文化名镇分布特征的研究相对薄弱.本文主要以目前评选出来的6批历史文化名镇为研究对象,利用ArcGIS10.2中的最邻近分析、核密度分析等工具,研究历史文化名镇的空间分布格局,并对名镇进行分类,研究各类型名镇的分布特征.同时从地形、河流、交通、文化等方面探查各因素对空间分布的影响.以期为历史文化名镇的进一步研究奠定基础.

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源与处理

本文所采用的数据主要来源于由住房和城乡建设部、国家文物局先后于2003、2005、2007、2009、2010和2014年公布的中国历史文化名镇名录(不包含港澳台地区数据).借助百度地图查询252个历史文化名镇的经纬度,获取其地理坐标,并在ArcGIS中进行可视化表达,以中国省级行政区划图作为底图研究历史文化名镇的空间分布特征,进一步探讨影响空间分布的因素.

1.2 研究方法

最近邻指数分析法(nearest neighbor index,NNI)是基于空间距离的方法,其原理是在实际数据中任意选取其中一点,并将其离得最近的点的平均距离D0与随机分布模式下的预期最近邻距离DE进行比较,以其比值ANN来判断“点”的空间聚集性[11].当近邻比ANN小于1时点要素呈集聚分布;等于1时点要素呈随机分布;大于1时点要素呈均匀分布.

1.2.2核密度分析

作为空间分析中运用最广泛的非参数估计技术,核密度分析法是通过在每一个数据点处设置一个核函数,将该点的属性分布在指定阈值范围内(半径为h的圆),密度值在中心位置最大,且随距离衰减,到极限距离处密度为0,衰减方式由核密度函数决定.也就是说用相同的方法对区域内每个点要素进行计算,并对相同位置处的密度进行叠加,从而得到点在整个区域的分布密度.核密度指数可通过ArcGIS的空间分析模块计算得出[11].

2 中国历史文化名镇的空间分布

宏观上来看,中国历史文化名镇为点状分布,点与点之间在地理空间上呈现集中或离散的分布形态[13].根据最邻近指数分析法利用ArcGIS10.2中的平均最近邻工具,分析得到历史文化名镇点与点的实际最近邻平均观测距离D0为66.28,预期最近邻距离DE为113.09,近邻比ANN为0.58.可以看出中国历史文化名镇的实际最邻近平均观测距离小于预期最邻近距离,所以它在地理空间趋于聚集状态,是集中型分布.

2.1 总体分布格局

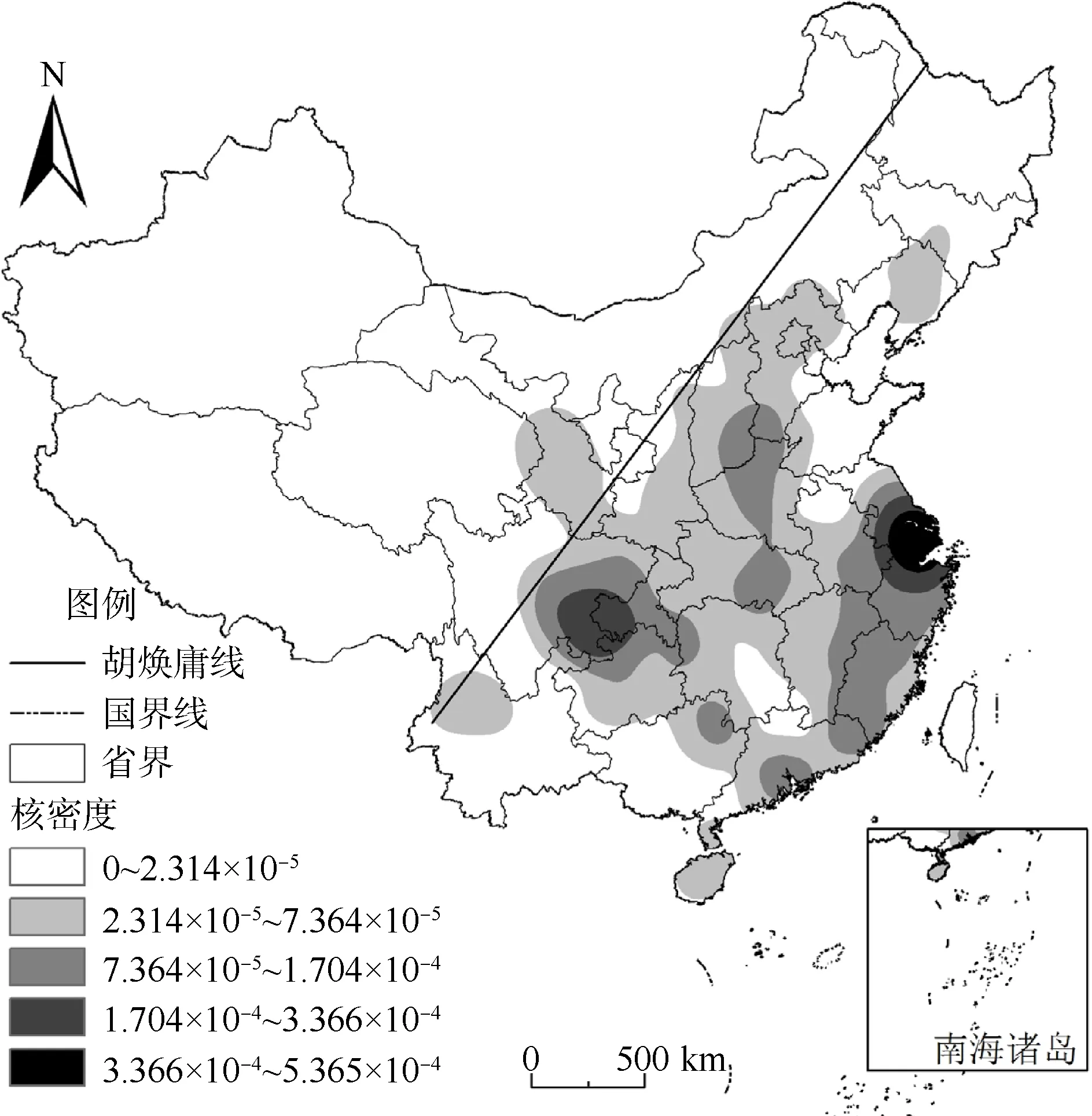

利用ArcGIS10.2中的核密度分析工具对中国历史文化名镇进行分析,得到核密度分布图如图1.

图1 历史文化名镇核密度分布图

总体上来看,核密度在2.314×10-5以上的区域基本都在胡焕庸线东南部,这说明大多数历史文化名镇都分布在这一区域.具体从图中来看,颜色最深的地区有一个,位于长江三角洲地区,核密度高于3.366×10-4,也就是说该地区集中分布着数量较多的名镇.核密度在1.704×10-4~3.366×10-4范围的区域是四川盆地,且主要集中于四川东南部的平原丘陵地区以及重庆西南部的丘陵地区.核密度在7.364×10-4~1.704×10-4范围的区域较多,分别是山西、河北、河南交界区,湖北中部,安徽南部,浙江,福建,江西东部以及广东南部小部分地区.

2.2 各类型名镇分布格局

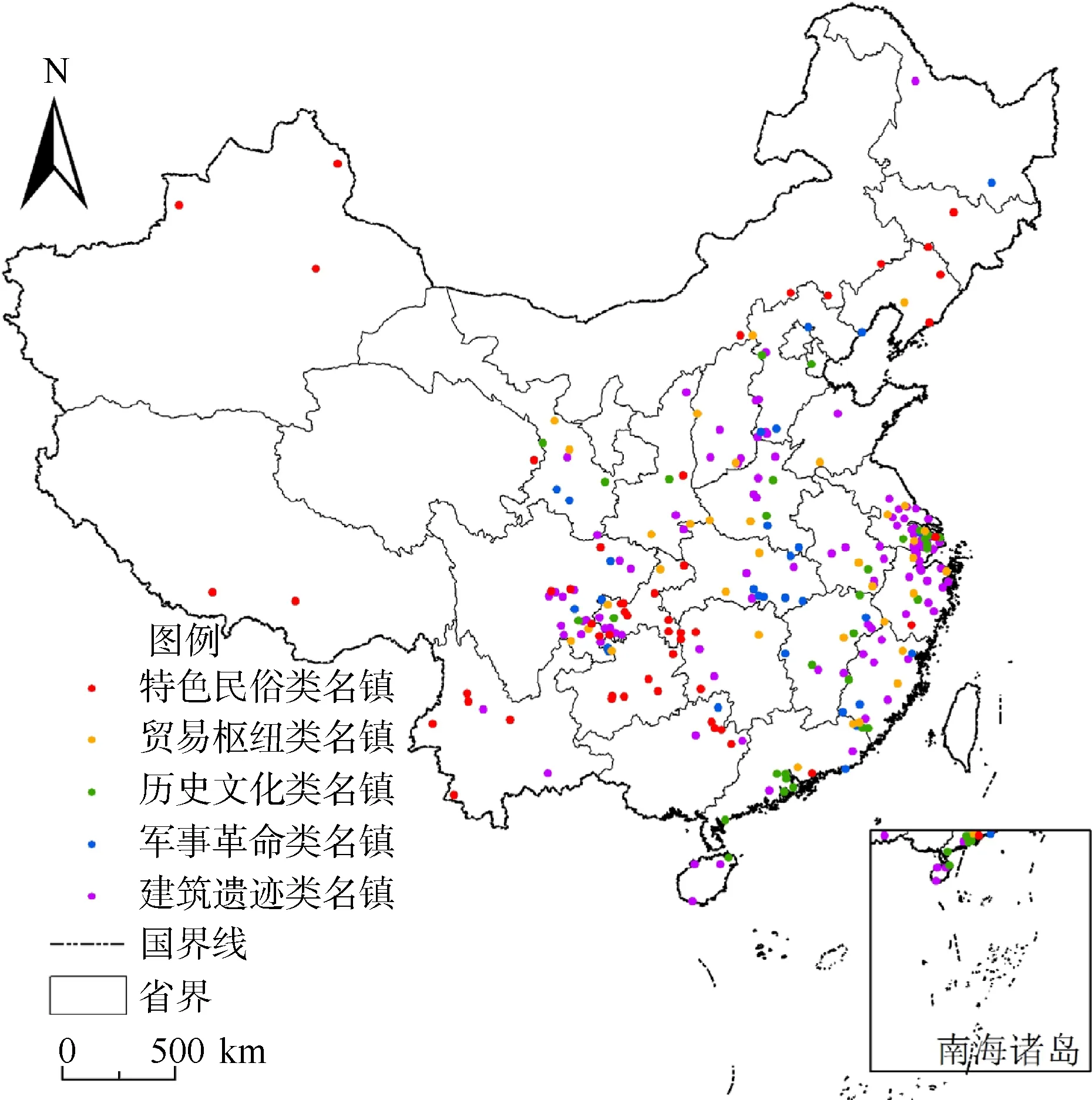

结合建设部、国家文物局制定的《中国历史文化名镇(村)评选办法》[14]中历史文化名镇基本条件,赵勇[15]在《中国历史文化名镇名村保护理论与方法》中按照综合特色分类方法的类型划分,周振宇和胡红梅[16]在《旅游资源规划与开发》中对历史文化名镇的分类以及周旭等[17]在基于地域性的中国历史文化名镇的特征分析中划分的历史文化名镇类型,将252个历史文化名镇分成特色民俗类、建筑遗迹类、军事革命类、历史文化类及贸易交通类五种类型,其分布情况如图2所示.

图2 各类历史文化名镇空间分布图

从各类型历史文化名镇的分布来看,建筑遗迹类是数量最多的,其分布格局与历史文化名镇总体分布格局相一致,主要集中于四川盆地和长江中下游平原,多数为保留较完整的明清时期建筑群.四川盆地主要为保存完好的独具川西风格的明清古典建筑群,或是具有川西田园风格的完整古镇风貌;长江中下游平原主要分布有典型江南特色的明清古建筑.此外,分布在黄土高原上的多为因商贾兴起的家族式深宅大院,错落有致的城堡式大宅表现出这些家族的文化传承,体现了当时森严的等级制度.

本文圆钢管混凝土柱有限元分析使用的是Abaqus软件。钢管材料为Q345,钢管壁厚t为4 mm,核心混凝土采用C30,圆钢管混凝土柱外径D为120 mm,构件总高度为420 mm。其中上下两垫块材料为混凝土,强度为C30,高度为20 mm,垫块直径为120 mm,在钢管混凝土柱两端分别建了两个圆形混凝土垫块,可以把压力均匀分布在钢管混凝土柱表面,使模型更加接近试验中的实际情况,使结果更加真实可靠[1],结构整体模型如图1所示。

特色民俗类名镇的数量次之,多数为少数民族聚居的古镇,少数为带有传统地域文化特色的古镇.主要集中分布于土家族、瑶族、苗族、侗族等少数民族聚集的武陵山区,散落在西藏、新疆、内蒙等地的几个历史文化名镇也都是少数民族聚居区.

贸易枢纽类、历史文化类以及军事革命类数量相对较少,没有呈现出明显的集中分布格局,但是可以看出多分布于两省交界区域.贸易枢纽型名镇分布多沿河、沿江、沿海,水运交通优势为贸易交通的发展奠定了坚实的基础.军事革命类名镇多为近代革命根据地,或是战争时期重大会议的开设地点.

表1 中国历史文化名镇分类表

3 中国历史文化名镇分布影响因素

3.1 地形因素

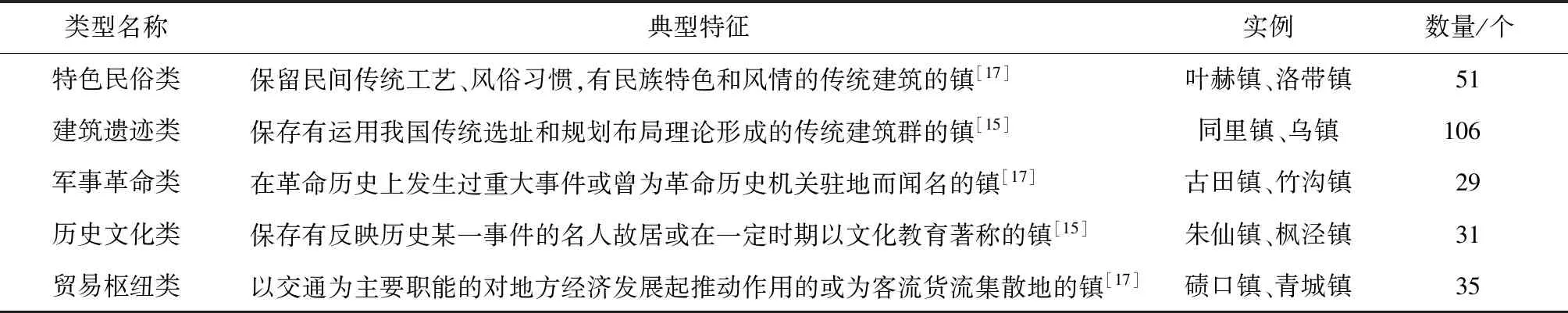

利用ArcGIS10.2工具将中国历史文化名镇空间分布图与DEM数字高程图叠加,按照自然间断点分级法划分海拔高度范围,得到图3.

图3 中国历史文化名镇在不同高程的分布图

观察历史文化名镇的分布可以发现:总体上,名镇主要集中分布在地势较为平坦、海拔高度较低的地区,而地形复杂、海拔较高的地区分布较为稀疏.自东南沿海向西北内陆地区深入,名镇的数量在逐渐减少,但在部分区域呈现局部密集的情形.从地形上来看,历史文化名镇在三大阶梯上分布各不相同,第一级阶梯上只散布有少数名镇;第二级阶梯上名镇主要分布于高原、盆地中,在四川盆地形成集中区,还有部分分布在云贵高原、黄土高原上;第三级阶梯上历史文化名镇在长江中下游平原形成高密度集中区,在华北平原上形成次级高密度集中区,而在东北平原分布较少.

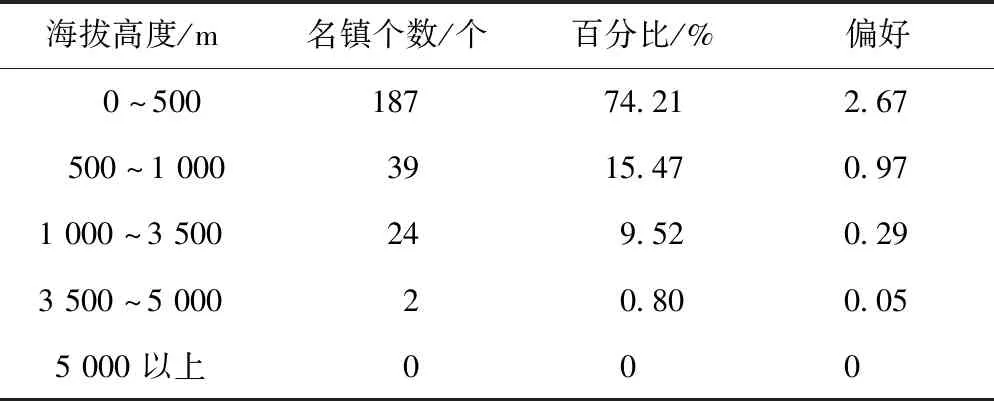

利用ArcGIS10.2空间分析工具中的提取工具对我国DEM高程图进行分析,得到名城、名镇、名村的海拔高度,将这些数据导出进行统计.根据我国对山地丘陵的分级,绝对海拔高度500 m以上为山地,500~1 000 m为低山,1 000~3 500 m为中山,3 500~5 000 m为高山,5 000 m以上为极高山.按照该分类标准,统计各海拔高度区间名镇的分布数量及所占比重,并计算名镇的分布偏好(即名镇在某海拔区间的分布比重与该区间面积比重的比值),结果如表2所示.

表2 中国历史文化名镇海拔高度分类表

从历史文化名镇的分布偏好和各海拔高度下名镇所占比重可以明显看出,名镇较多分布于海拔500 m以下的平原丘陵地区.平原丘陵地区地势平坦,气候温和,水热条件适宜,是农业得以长久发展的基础条件,这种地形便于人类搭建房屋,且有农业的支撑,能够长久繁衍生息,易保留历史较悠久的聚落.在海拔高度500~3 500 m范围内的低山、中山地区,名镇数量明显减少,一方面由于我国山地主要分布在西部地区,气候较干旱,且早期山地种植面积较小,农耕技术不发达,农作物产量低,不足以支撑较多人口生存,另一方面,在城市化发展过程中,大城市主要分布在海拔较低的平原地区,大量人口从偏远山区向大城市迁移,部分分布在低、中山地区的聚落没有人口支撑,逐渐衰落.在海拔高度5 000 m以上的极高山地区如青藏高原地区,空气干燥稀薄、太阳辐射强、降雨少,生存条件恶劣,所以该区域的文明孕育演化能力弱,没有名镇分布.

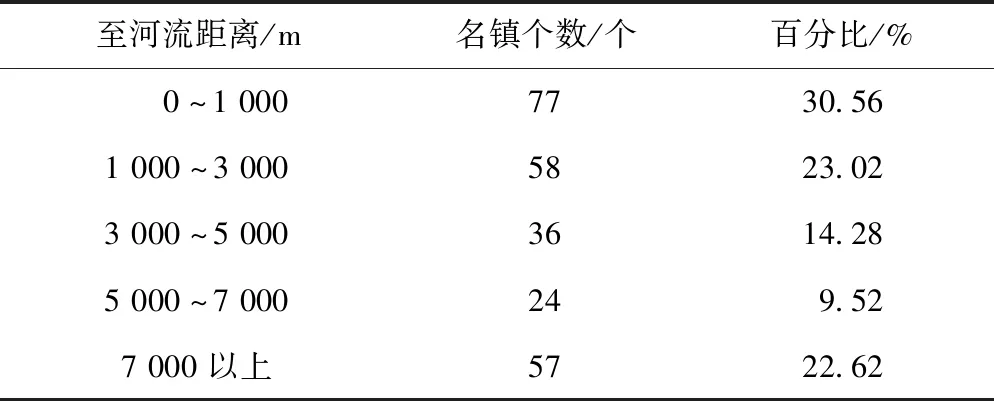

3.2 河流因素

从河流角度来看,我国河流众多水量丰富,但是分布不均匀,基本呈现东南地区河网密度高,西北地区河网密度较低的格局,这与历史文化名镇的整体分布格局一致.统计距离河流不同范围内的名镇数量,结果如表3所示.一半左右的名镇都分布在距河流3 000 m范围内的地区,接近80%的名镇都分布在距河流7 000 m范围内的地区.这样看来,河流对名镇分布是有影响的.

表3 距河流不同范围下历史文化名镇数量统计表

从客观上来看,环境优势是聚落沿河、沿江、沿海分布的主要因素.从自然条件来考虑,农业社会时期,河流下游产生的冲积平原便于农民耕作生活,肥沃的土地提高粮食产量,支撑更多人生活.随着社会文明的发展,商品交换的出现,人们要寻求最佳的货物运输途径,水运相对陆运来说成本更低廉且方便,所以在沿江沿河区域更容易形成以贸易交通为主的聚落.从文化角度来考虑,自西周以来,我国历代王朝都城选址多集中于黄河中下游地带.历史上繁荣昌盛的朝代如唐、宋,不仅仅本国内商贸发展迅速,我国与外国的贸易往来也十分频繁,在这种条件下,水路的优势再次显现出来,通过水路进行贸易往来使各地区的文化发生碰撞,形成各具特色的村镇.如在太湖流域形成极具江南特色的古镇群,在长江与岷江、嘉陵江、乌江交界地带形成以地域民俗为特色的古镇群.

从主观上来看,我国古代人民注重风水,在家园选址上更倾向于选择依山傍水的风水宝地,对于一个城市或者聚落来说,水是整个社会系统发展的重要脉络和主题元素,水是生命之源.

综上所述,无论是从主观方面还是客观方面来看,人们的生活都离不开水,所以众多聚落都形成于河流湖泊附近,水所带来的经济发展、文化积淀也逐渐成为支撑这些聚落从漫长的历史过程留存至今的重要因素.

3.3 交通因素

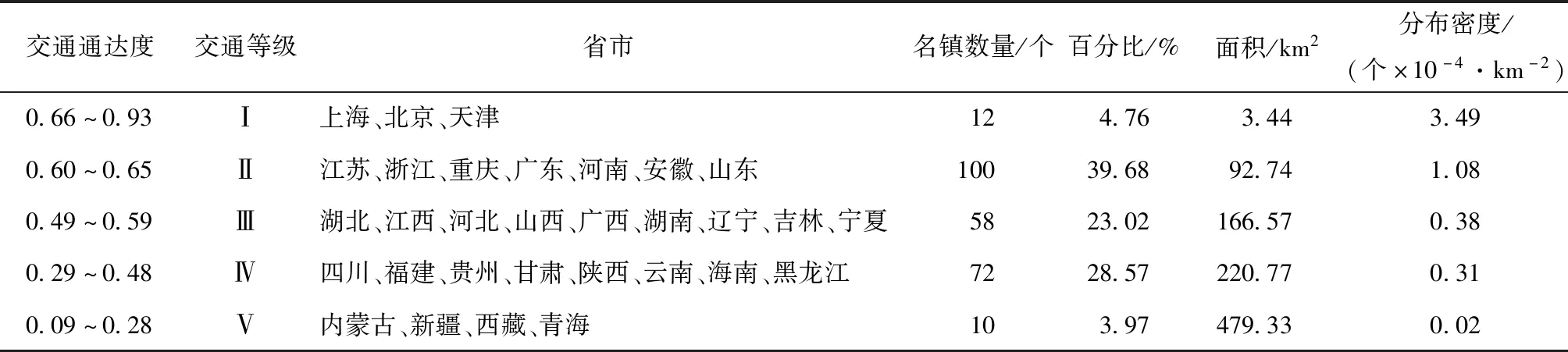

根据封志明等[18]关于中国交通通达度评价中对我国各省交通通达水平的等级划分,结合我国历史文化名镇在各省的分布数量得到表4.

表4 历史文化名镇与各省交通通达度

从名镇在不同交通等级省市的分布上来看,交通等级为Ⅱ的地区分布的名镇数量最多,但是交通等级为Ⅰ的地区名镇的分布密度最高,且明显看出,历史文化名镇的分布密度与区域交通通达度呈明显的正相关关系.而从各等级地区的面积来看,显然面积更大的区域并没有分布更多的名镇.交通通达度高的地区,往往对外交流程度也高,有利于文化的交流碰撞.此外,这类地区无论是对内还是对外经济活动都相对更频繁,区域经济状况较好,良好的经济基础有利于名镇的保护、修缮工作,有利于名镇的进一步发展.内蒙古、新疆、西藏、青海等地虽然幅员辽阔,但气候干旱,人烟稀少,交通不便,不利于城镇的发展,故本身城镇数量就少,留存下来的名镇数量更少.

3.4 文化因素

从文化角度来看,历史文化名镇分布较密集的四川地区以巴文化和蜀文化闻名,该地区四周被高山丘陵包围,内部又被山川河流分割,历史上就是易守难攻的兵家必争之地.“蜀道之难,难于上青天”,这句诗人人熟知,但也正是因为这样的蜀道之难促使巴文化、蜀文化的积淀形成,早在商代巴蜀文化就开始产生,秦汉以后与中原文化有了交流与融合,这种背景下,形成有汉族也有少数民族的聚落,我国最古老的民族羌族也主要分布在此地.吊脚楼等地方民居成为当地特色,遗留下来一大批以巴蜀文化为典型的聚落,所以该地区名镇多为特色民俗类.

而长江中下游地区包含典型的江南水乡地区,该区域主要以吴文化、越文化为主.从古到今,该地区是众多文人墨客的家乡,如范仲淹、陆游、王国维、鲁迅等皆出生于此,江南的温婉孕育出精细而有内涵的江南文化,而文化的传承既包含了非物质文化的传承也包含了物质文化的传承.集中于此地的历史文化名镇在一定程度上就是这种物质文化的传承.

此外,黄土高原、闽粤地区也散落有很多历史文化名镇,这些镇都具有鲜明的地方文化特色.如在黄土高原上的名镇,建筑风格有窑洞以及受晋商影响形成的独具明清特色的高宅大院.而在广东、福建等地,不同于上述文化区,先秦时期仍是蛮荒之地,中原统一之后人口向南迁徙,才开始逐步发展,随着经济重心的南移,人口大规模移民以及后来作为通商口岸的优势,各种文化相互融合形成现在的局面.

4 结论与展望

4.1 结论

通过对252个中国历史文化名镇的空间分布及影响因素进行分析,得到如下结论:(1)从空间分布来看,历史文化名镇分布较集中.总体上名镇都分布在胡焕庸线以东地区,在四川盆地和长江中下游平原形成两个高密度集中区;各类型名镇的分布各不相同,建筑遗迹类名镇数量最多,且其分布格局与总体分布格局相似;特色民俗类名镇数量次之,多分布于武陵山区.贸易枢纽类、历史文化类以及军事革命类名镇数量相对较少,并没有呈现明显的集中分布特征.(2)从影响因素来看海拔较低的平原丘陵地区名镇分布的数量较多;沿河、沿海、沿江区域留存更多的名镇;少数民族较多的地区更易形成特色民俗类历史文化名镇;交通通达程度相对较高的地区名镇分布较多;不同地区名镇受不同文化区影响形成不同建筑风格;四川盆地受地形影响较大,长江三角洲地区受河流影响较大.

4.2 展望

对于像我国这样历史悠久、文化底蕴深厚的国家来说,历史文化村镇的研究对地理学、历史学、社会学等都有着重大意义.不管是从宏观、中观还是微观上,学者们都应该深入研究,加大对历史文化名城名镇名村的保护力度,根据不同名镇的特色合理开发利用,使其优秀的历史文化得到传承,并将名镇的保护与发展同乡村振兴相融合.

本文主要从宏观角度进行研究,没有深入探索不同地区历史文化名镇的不同特征,对历史文化名镇的分类研究也不够细致.而在影响因素方面,当地政策、历史文化名镇评选标准的局限等对当前名镇的空间分布都存在影响.