不同入路方式在恶性肿瘤患者输液港植入中的应用效果

2019-12-21朱永东李元君舒桂君刘宏杰

朱永东,李元君,舒桂君,刘宏杰

宣城市人民医院肿瘤科,安徽 宣城 242000

植入式静脉输液港(implantable venous access port,PORT)是临床常用的化疗给药方式之一[1],其通过输液导管将药物直接输送至上腔静脉下段,利用大血量的稀释和较快的血液流速,大大降低了高渗、高毒性药物引起的不良反应发生率,是肿瘤化疗患者和重症患者营养治疗的重要给药方式[2],具有静脉并发症少和不需要换药的优势[3]。输液港植入主要有经颈静脉入路的胸壁港和经贵要静脉入路的手臂港,其中前者应用较为广泛,然而对于颈部肿瘤或美观要求较高的患者,胸壁港则显得不足[4];手臂港则避免了颈部活动受限和美观问题,但是有研究认为其在血管内走行较长,可能增加并发症发生率[5]。因而,本研究对胸壁式静脉输液港和手臂式静脉输液港在需要长期静脉化疗肿瘤患者中的应用情况进行探讨,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2017年1月至2019年3月宣城市人民医院肿瘤科诊治的80例肿瘤患者。纳入标准:经完全式静脉输液港进行化疗药物输注。排除标准:植入输液港前已合并静脉炎、感染或血栓。根据随机数字表法将患者分为胸壁港组和手臂港组,每组40例。胸壁港组中,男性13例,女性27例;年龄49~68岁,平均(60.27±6.94)岁;肺癌14例,结直肠癌8例,乳腺癌16例,卵巢癌2例。手臂港组中,男性15例,女性25例;年龄52~69岁,平均(61.41±5.02)岁;肺癌13例,结直肠癌7例,乳腺癌19例,卵巢癌1例。两组患者的性别、年龄、肿瘤类型比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会批准,所有患者均对本研究知情同意并签署知情同意书。

1.2 输液港植入方法

1.2.1 胸壁式静脉输液港 胸壁港组患者植入胸壁式静脉输液港,选择经皮颈内静脉中间入路,患者取平卧位,肩部垫高,使头后仰充分暴露颈部,头转向穿刺对侧约45°。穿刺点确定为胸锁乳突肌胸骨头、锁骨头及锁骨内1/3构成三角之顶点,标记该点。消毒铺巾、局部浸润麻醉,血管超声仪引导下进针,针尖指向同侧乳头方向,监视颈内静脉并回抽见静脉血后,由针尾置入导丝,退出穿刺针,纵向切开皮肤约1 cm,通过导丝缓慢旋转置入导管鞘,退出导丝和内鞘,嘱患者屏住呼吸,沿外鞘管送入导管至预计长度;在锁骨下窝建立皮下囊袋,应用隧道针在穿刺点与囊袋间建立皮下隧道,连接导管的港体置于囊袋内,缝合固定后无菌敷料包扎。

1.2.2 手臂式静脉输液港 手臂港组患者植入手臂式静脉输液港,患者取平卧位,穿刺侧手臂外展约90°,以贵要静脉为首选,其次为肱静脉。使用B超测量穿刺静脉基础值(静脉直径、深度、走向、有无异常),选择肘关节上两横指、静脉横断面好、无感染、无瘢痕的点定为穿刺点并标记。测量穿刺点至肩峰,经同侧胸锁关节再至胸骨旁二、三肋间的长度,作为导管预计植入长度。常规消毒、铺巾,上臂结扎压脉带,穿刺点局部浸润麻醉。血管超声仪引导下进针,穿刺针见回血后,从尾部置入导丝,松开压脉带,去除穿刺针,纵行切开皮肤及皮下组织约0.5 cm,置入导管鞘,退出导丝和内鞘,置入长导丝,在导丝引导下插入导管至上腔静脉。注意当导管达到肩峰处时,嘱患者转头至穿刺侧,避免误入颈内静脉。置管成功后于穿刺点皮下建立囊袋,将连接导管的港体置于囊袋内,常规缝合切口并包扎。

1.3 观察指标

比较两组患者的手术指标(导管放置耗时、首次穿刺成功率)、术后疼痛情况及并发症发生情况。术后疼痛情况采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评分标准[6]:总分为 0~10 分,评分越高疼痛程度越严重,0分为不痛,10分为剧痛。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0软件进行数据分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,多个时间点重复测量数据采用重复测量方差分析;计数资料以例数和率(%)表示,组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术指标的比较

手臂港组患者的导管放置耗时为(25.61±3.92)min,明显短于胸壁港组的(34.28±4.22)min,差异有统计学意义(t=9.520,P<0.01)。手臂港组和胸壁港组患者的首次穿刺成功率分别为95.0%(38/40)、97.5%(39/40),组间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

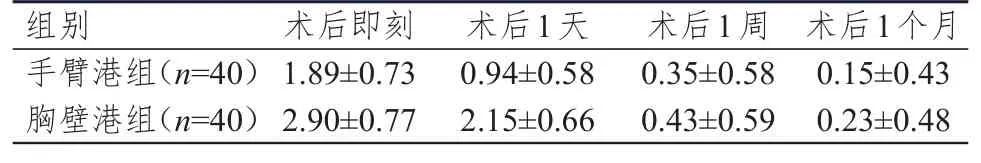

2.2 术后疼痛评分的比较

两组患者的术后疼痛评分比较,差异有统计学意义(F组间=7.066,P组间<0.01),其中手臂港组患者的术后疼痛评分低于胸壁港组。术后不同时间点(术后即刻、术后1天、术后1周、术后1个月)的疼痛评分比较,差异有统计学意义(F时间=97.026,P时间<0.01),其中随着术后时间延长,两组患者的疼痛评分均逐渐降低;术后疼痛评分在组间与时间无交互作用(F组间×时间=1.570,P组间×时间>0.05)。(表1)

表1 两组患者术后不同时间点的疼痛评分(±s)

表1 两组患者术后不同时间点的疼痛评分(±s)

组别手臂港组(n=40)胸壁港组(n=40)1.89±0.73 2.90±0.77 0.94±0.58 2.15±0.66 0.35±0.58 0.43±0.59 0.15±0.43 0.23±0.48术后即刻术后1天术后1周术后1个月

2.3 术后并发症发生率的比较

手臂港组和胸壁港组患者术后感染、血栓、动脉误穿、剧烈疼痛的发生率和并发症总发生率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。(表2)

表2 两组患者的术后并发症发生情况[n(%)]

3 讨论

肿瘤患者化疗时通常需要接受4~8个疗程,甚至更长疗程的治疗[7],外周静脉一次性输液通道不仅会因反复穿刺增加感染的风险,还会导致化疗药物相关静脉炎的发生[8],因而肿瘤患者的静脉输液通道一直备受医护人员关注。国内陆续引进了经外周静脉置入中心静脉导管(peripherally inserted central catheter,PICC)和PORT,两者均具有避免反复穿刺、减轻患者痛苦、药物直达中心静脉及降低感染风险等优势,被广泛运用于需要长期输液的患者[9]。与PICC相比,PORT的整个输液系统全部埋置于皮下,明显降低了因导管外露引起的导管位移、接口感染的发生率;并且,PORT还具有外形美观、无需换药、留置时间更长等优势,因而尤其适用于肿瘤化疗患者[10]。

目前,PORT的输液港植入部位主要位于锁骨下窝胸壁,包括颈内静脉和锁骨下静脉两种入路,其常见并发症包括气胸、血胸、误穿动脉、心律失常等[11]。已有研究报道,PORT的穿刺失败率为0~3.66%[12-13]。近年来,逐渐推广的手臂式静脉输液港将连接导管的港体埋置于手臂皮下,具有美观及不受颈部、胸部、腋窝手术限制等特点[14]。本研究结果显示,胸壁港组患者的首次穿刺成功率为97.5%,与手臂港组的95.0%比较,差异无统计学意义(P>0.05);提示手臂式和胸壁式静脉输液港穿刺技术的难度均不高,两者成功率相似,且均较高,在保证穿刺成功的前提下,手臂式静脉输液港可以提高静脉化疗肿瘤患者的舒适度和美观度。

本研究结果还显示,手臂港组患者的导管放置耗时明显短于胸壁港组(P<0.01),提示手臂式输液港还有助于减轻静脉化疗肿瘤患者的手术痛苦,与Burbridge等[15]研究结果相似。另外,本研究对两组患者术后不同时间点输液港埋置部位的疼痛情况进行分析,结果显示,随着术后时间延长,两组患者的疼痛评分均逐渐降低,且胸壁港组术后疼痛评分高于手臂港组,提示手臂输液港在减轻患者疼痛不适方面是有益、可行的,这与Yang和Ahn[16]的研究结果相似,其研究表明,手臂式输液港患者局部利多卡因的用量明显少于胸壁式输液港患者,故提示手臂式输液港引起的疼痛程度更低。

相关研究显示,手臂式输液港在血管内导管较长,可能增加相关并发症的发生风险,因而限制了其临床应用[5]。Yang和Ahn[16]对176例上臂植入静脉输液港的乳腺癌患者和55例胸壁植入静脉输液港的乳腺癌患者进行了随访,结果发现,两组患者的每千导管日并发症数比较,差异无统计学意义(0.32vs0.45,P>0.05)。Shiono等[17]对599例接受静脉输液港化疗的消化道肿瘤(包括结直肠癌、食管癌、胃癌等)患者的并发症发生情况进行分析,结果显示植入上臂式输液港患者的并发症发生率为4.67%(12/257),低于植入胸壁式输液港患者的10.23%(35/342)。本研究结果显示,手臂港组和胸壁港组患者术后感染、血栓、动脉误穿、剧烈疼痛发生率和并发症总发生率比较,差异均无统计学意义(P>0.05);两组患者中,共4例患者出现术后感染,且均位于切口周围,在对症治疗后均完成保港;手臂港组1例患者术后出现血栓,系港体压迫静脉所致,挪开后未再次出现血栓;胸壁港组在试穿刺时误穿动脉,予以压迫止血后未出现更严重的并发症;另外,胸壁港组2例患者自觉港体部位疼痛难忍,给予镇痛药物后疼痛缓解。

综上所述,手臂式和胸壁式静脉输液港在长期静脉化疗肿瘤患者中的应用效果相似,但手臂式静脉输液港的植入耗时较短,术后疼痛较轻,患者的接受度更高,值得临床推广应用。