例谈基于核心素养背景下的高考新题

2019-12-20王广清

同学们在校学习的每一门课程,都肩负着培养同学们核心素养的独特使命。我们一方面要掌握本学科的知识结构和思维方式,形成本学科的核心素养,另一方面还要打破各学科内部、学科之间甚至不同学段的固有壁垒,跳出学科界限,力求达到各学科核心素养的互融共生。这应该是未来高考命题的一个新动向。

一、关于各学科互融共生的新题型

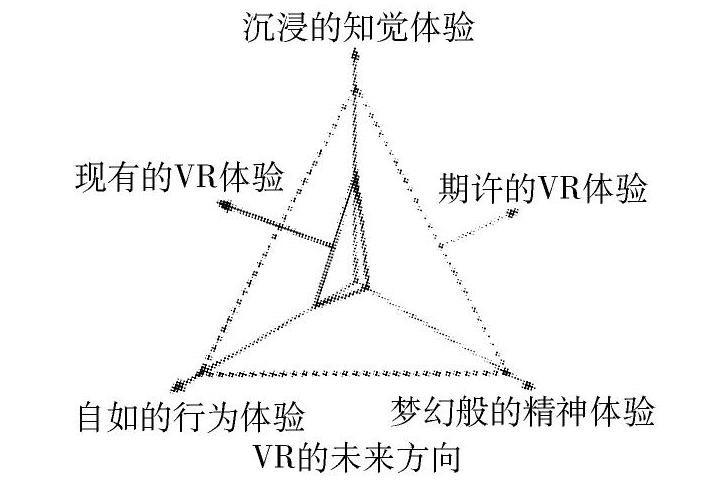

[例1] (2019年高考江苏卷)阅读下图,对VR(即“虚拟现实”)技术的解说不正确的一项是( )

A.VR技术能提供三个维度的体验:知觉体验、行为体验和精神体验。

B.现有的VR技术在精神体验上发展较快,而在知觉体验上发展较慢。

C.VR技术的未来方向是知觉体验、行为体验和精神体验的均衡发展。

D.期许的VR体验将极大提高行为体验的自由度和精神体验的满意度。

随着新课标的施行以及核心素养概念的深入人心,高考语文对同学们核心素养的综合考查也逐渐深入,命题者往往紧扣时代脉搏,注重挖掘现实生活内容,创设特定情境,对同学们的创造性能力进行检测。此题与以往考查过的图文转换题迥然不同,我们见所未见,估计让不少同学懵掉了,不知道该如何辨析作答。细细探究,此道题不是单一的对语文本学科的考查,它还兼有数学、语言学、物理学、心理学、计算机学等学科知识,其能力指向新课程背景下学生发展核心素养的互融与共生。此题对于未来我们备考的意义在于:体验性学习非常重要,转变学习行为的评价终端在新高考改革中已經付诸实施。

那么,如何解答这道题呢?

首先,要注重整体阅读。先对所考图片材料有一个整体的了解,把握一个大的主题或方向。其次,要注意图表细节。图表中一些细节绝对不能忽视,它往往起提示作用。尤其是图表中的“文注”。总之,我们既要整体宏观把握,又要细部深入探究。

就本题而言,我们首先要从整体上把握图形代表含义,然后根据文字说明,运用恰当的语言进行表述。整个图形分为两部分,内部直线勾画的不规则三角形代表“现有的VR体验”,外面虚线勾勒的等腰三角形代表的是“期许的VR体验”,由此可知C、D两项表述正确;内部直线勾画的不规则三角形又分为三部分,分别代表“沉浸的知觉体验”“自如的行为体验”“梦幻般的精神体验”,由此可知A项表述正确;由图可知,现有的三种体验发展并不均衡,并没有体现出发展速度,属于“无中生有”,所以,B项表述没有依据。因此,答案应选B。

聪明的同学常常能见微知著,高考江苏卷在“语言建构和运用”这一板块的探索已经走在了全国高考语文试题命制的前面,这种最新考试评价信息背后隐含的命题趋势应引起我们高度重视,即学科核心素养的互融共生不是在路上,而是已经落地生根了,这对我们的备考是一大挑战。学科互融共生是形成综合素养的必然选择,基于核心素养互融共生的深度学习势在必行,希望同学们在平时的学习中多思考,多感悟。

二、关于“劳育”的各种试题类型

劳动,是人类进化和文明进步的重要推动力。2019年高考,劳育首次全面渗透到高考各语文试卷,设题新颖别致,确实发挥了优秀文化的浸润功能。

1.辨识劳动场景。

中国是诗的国度,原始先民用“饥者歌其食,劳者歌其事”短短八个字就描绘出了一场生动的逐猎场面。劳动处处有诗材,历代诗人为我们留下了大量描写劳动场景的永不磨灭的诗句。

[例2] (2019年高考江苏卷)下列诗句与“悯农馆”里展示的劳动场景,对应全部正确的一项是( )

①笑歌声里轻雷动,一夜连枷响到明

②种密移疏绿毯平,行间清浅縠纹生

③分畴翠浪走云阵,刺水绿针抽稻芽

④阴阴阡陌桑麻暗,轧轧房栊机杼鸣

A.①织布②插秧③车水④打稻

B.①织布②车水③插秧④打稻

C.①打稻②插秧③车水④织布

D.①打稻②车水③插秧④织布

解析:解答此题要抓住诗句中具有代表性的关键信息,辨析所描绘的劳动场景,传承和理解劳动文化。①中“连枷”是脱粒用的农具,这句话的意思是,场院内声音如轻雷鸣响,一夜农民挥舞连枷打稻子一直响到天亮,所以与之对应的劳动场景是“打稻”。②中“縠纹”常用来比喻水的波纹,这句话的意思是,疏密之间种下的水稻像一片绿色的毯子,行走在稻田中像水纹荡漾,所以与之对应的劳动场景是“插秧”。③中“畴”是田地之义,“翠浪”指流入稻田的水,这句话描写了古代用水车灌溉稻田的情景,与之对应的劳动场景是“车水”。④中“机杼”指织布机,所以与之对应的劳动场景为“织布”。故选C。

2.体悟劳动愉悦。

文学艺术来源于生活,而劳动是生活的重要组成部分,是人类最真诚、最炙热的情感表现,生命因劳动而美丽,美丽因劳动而精彩。

[例3] (2019年高考全国III卷)阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

插田歌(节选)

刘禹锡

冈头花草齐,燕子东西飞。

田塍望如线,白水光参差。

农妇白纻裙,农父绿蓑衣。

齐唱郢中歌,嘤咛如《竹枝》。

下列对本诗赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌以花鸟发端,通过简练的笔触,勾勒出一幅意趣盎然的美丽画面。

B.诗人举目眺望,能看到远处田埂在粼粼的波光中蜿蜒起伏,时隐时现。

C.诗中写到了农父农妇的衣着,白裙绿水映照绿苗白水,色调分外和谐。

D.诗的七、八两句通过听觉描写,表现农民们的劳动场面以及愉悦心情。

解析:本诗描述的是农人田间劳作的美景,尤其是“农妇白纻裙,农父绿蓑衣。齐唱郢中歌,嘤咛如《竹枝》,通过简练的笔触勾勒出一幅意趣盎然的插田画面,表达了农民劳动的愉悦。B“能看到远处田塍在粼粼的波光中蜿蜒起伏,时隐时现”,“田塍望如线,白水光参差”的意思是远望田塍像条线,一片白水波光参差。故选B。

3.赞扬劳动之美。

文学就是人学,作品的视角离不开作者所处的社会环境。人们又用各式各样的文学形式来记录和讴歌劳动,赞美劳动带来的美好生活,也有对特殊时期劳动的反思。江苏卷现代文阅读林斤澜的《表妹》及全国III卷何士光的《到梨花屯去》,其文字背后的情感抒发都是以劳动为载体。

[例4] (2019年高考江苏卷)小说刻画了两个人物,作者以“表妹”为题,表达了哪些思想感情?

相关语段:“大表姐,我们也搞承包了。我们家庭妇女洗衣店,给旅店洗床单,给工厂洗工作服都洗不过来。”“那一个月能拿多少呢?”客人问得急点。主人不忙正面回答,笑道:“还要苦干个把月,洗衣机买是买来了,还没有安装。等安装好了,有时间多踏点缝纫机,还可以翻一番呢!”“翻一番是多少?”客人急得不知道转弯。主人停止揉搓,去抓棒槌,这功夫,伸了伸两个手指头。客人的脑筋飞快转动:这两个手指头当然不会是二十,那么是二百……听着都吓得心跳,那顶哪一级干部了?厂长?……回过头来说道:“还是你们不封顶好,多劳多得嘛。”“不过也不保底呀,不要打算懒懒散散混日子。”客人两步扑过来,蹲下来抓过一堆衣服,主人不让,客人已经揉搓起来了,一边说:“懒懒散散,两只手一懒,骨头都要散……乡下地方比城里好,空气第一新鲜,水也碧清……三表妹,等你大侄女中学一毕业,叫她顶替我上班,我就退下来……我到乡下来享几年福,你看怎么样?”

(林斤澜《表妹》片段)

解析:小说阅读离不开审美鉴赏与创造。小说写于1984年,从时代背景方面,作者创作这篇小说也是为了表现农村改革开放之后,人们在精神和物质方面的巨大变化。小说通過表现一对表姐妹在溪滩浣衣的劳动场景,表现了对中国传统农村妇女勤劳致富的礼赞和肯定。

参考答案:赞扬了劳动之美;肯定了勤劳致富的观念;赞美了农村所蕴含的勃勃生机;讴歌了正在变革中的伟大时代。

4.反思劳动价值。

习近平同志强调:“生命里的一切辉煌,只有通过诚实劳动才能铸就。”崇尚并尊重劳动是中华民族世代相传的美德,是新时代青年应该也必须树立的劳动观念。全国I卷作文直接以“劳动”为话题引导同学们思考劳动的价值和意义,这既在意料之外,却又在情理之中,更是对习总书记讲话的最直接的正面呼应。

[例5] (2019年全国I卷)阅读下面的材料,根据要求写作。

“民生在勤,勤则不匮”,劳动是财富的源泉,也是幸福的源泉。“夙兴夜寐,洒扫庭内”,热爱劳动是中华民族的优秀传统,绵延至今。可是现实生活中,也有一些同学不理解劳动,不愿意劳动。有的说:“我们学习这么忙,劳动太占时间了!”有的说:“科技进步这么快,劳动的事,以后可以交给人工智能啊!”也有的说:“劳动这么苦,这么累,干吗非得自己干?花点钱让别人去做好了!”此外,我们身边也还有着一些不尊重劳动的现象。

这引起了人们的深思。

请结合材料内容,面向本校(统称“复兴中学”)同学写一篇演讲稿,倡议大家“热爱劳动,从我做起”,体现你的认识与思考,并提出希望与建议。要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

解析:这则作文材料既着眼于劳动思想的历史溯源,也关注现实问题的呈现,以中国传统文化中关于劳动的箴言、警句和习近平总书记对新时代劳动精神的深刻阐释作为总领,将中华民族热爱劳动的优秀传统与当下社会一些对劳动的偏差认识、错误态度进行对比,引导同学们对这一现象及劳动本身进行深入思考,反思劳动价值和意义,自觉弘扬劳动精神,以期在全国青少年乃至全社会中形成热爱劳动、崇尚劳动、尊重劳动、参与劳动的良好风气,充分发挥高考作文在推动劳动诚信方面的导向功能。甚至复兴中学的校名也有隐喻,雪藏立德树人的初衷,青年学子要肩负复兴中华的神圣使命,而这一梦想的实现,焉能离开劳动?

(作者:王广清,江苏省兴化中学)