任意性与必然性的系统化

——布迪厄批判教育社会学关系主义再阐释

2019-12-20王晨罗炜

王 晨 罗 炜

(北京师范大学 教育学部,北京 100875)

一般认为,“关系主义”(或称“关系性思维”)位于皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)社会学思想的基层。①(1)①参见:Wacquant.Toward a social praxeology:the structure and logic of Bourdieu’s sociology[M]Bourdieu,Wacquant.An invitation to reflexive sociology.Cambridge:Polity Press,1992:1-60;Swartz.Culture and power:the sociology of Pierre Bourdieu[M].Chicago:University of Chicago Press,1997;李猛.布迪厄[M]杨善华.当代西方社会学理论.北京:北京大学出版社,1999:257-312;Robbins.Bourdieu and culture[M].London:SAGE Publications,2000:134;朱国华.权力的文化逻辑 布迪厄的社会学诗学[M].上海:上海人民出版社,2016:47-50.下文引文中的着重号均为原作者所加。中译文根据法文本或英译本有修订。这一发源于结构主义的思维方式亦为其教育社会学研究提供了重要的思维框架。然而,既有研究在讨论布迪厄的“关系主义”时存在着两种倾向。一是对关系主义的结构主义根源多从“任意性”(arbitraire,arbitrary)角度切入[1,2],却未能综合考虑结构主义传统中“任意性”与“必然性”的辩证关系及其在“系统”中的整合,从而也忽略了布迪厄文本中在“任意性”和“必然性”之间所保持的张力;二是在追溯“关系性思维”时未按照历时顺序并结合其具体文本进行分析,由此导致“时代误置”之弊端。

因此,为了准确把握“关系主义”在布迪厄批判教育社会学中的地位和作用,应首先从学术史角度讨论结构语言学和人类学中的关系性原理,并结合布迪厄早期理论文本,讨论其对结构主义进路的具体理解和重构。在此基础上,结合布迪厄具体的教育社会学研究,讨论“关系主义”在其教育社会学研究中所发挥的真实作用与历时发展。

按照上述思路,本文首先讨论结构主义中的关系主义原理,并结合布迪厄1966年《阶级条件与阶级位置》(ConditiondeClasseetPositiondeClasse)一文,分析布迪厄对结构主义的接受和重构。在此基础上,以1970年出版的《再生产》(LaReproduction)为中心,通过细致的概念考订与文本分析,揭示其批判教育社会学中的关系主义框架及其理论意义。最后,结合20世纪80年代布迪厄教育社会学的实证研究《国家精英》(LaNoblessed’État),论证其关系主义的认识论在经验研究中所扮演的重要角色,并根据其理论框架的演变,对其进行反思。

一、结构主义的关系主义与布迪厄的化用

布迪厄与结构主义的渊源甚深。早在20世纪60年代初期,他在阿尔及利亚的民族学研究中就使用了结构主义的分析方法。①(2)①最为著名的是布迪厄对卡比尔人(Kabyle)房屋、历法与仪式的结构主义分析。参见:布尔迪厄.[1972]实践理论大纲[M].北京:中国人民大学出版社,2017:56-82.在20世纪60年代的中后期,他在一系列文章中赞扬了结构主义思维方式的启发作用。②(3)②布迪厄对结构主义方法的早期赞扬,参见:Bourdieu.Systems of education and systems of thought[J].International Social Science Journal,1967,14(3):338-358;Bourdieu.Condition de classe et position de classe[J].European Journal of Sociology,1966,7(2):201-223.在1968年的《结构主义与社会学知识理论》中,布迪厄在称赞之余,开始批判结构主义的“僵化”(fixist),参见:Bourdieu.Structuralism and theory of sociological knowledge[J].Social Research,1968,35(4):681-706.即使在20世纪70年代以后,他转向了对结构主义的批判,也依然承认结构主义思维方式的重要作用:

[结构主义]根本的新颖性在于:把结构方法(méthodestructurale),或者更简单地说,把关系性(relationnel)的思维方式,引入了社会科学。它打破了实体主义(substantialiste)的思维方式,通过关系来描述每一个要素(élément)的特征。这些关系将要素与其他要素共同整合进一个系统之中,而要素正是从这些关系③(4)③在1992年与布迪厄合著的《反思社会学导引》中,其弟子华康德在一处脚注的直接引语中,通过微小的语法调整,将“关系”修正为“系统”,即强调要素的意义和功能是由作为整体的系统,而非某一的关系赋予的。参见:Wacquant.Toward a social praxeology:the structure and logic of Bourdieu’s sociology[M]Bourdieu,Wacquant.An invitation to reflexive sociology.Cambridge:Polity Press,1992:16.中获得了其意义和功能。[3]

可见,尽管布迪厄后来对“结构主义”颇有微词④(5)④在1985年的回忆性文章中,布迪厄开始清算“结构主义”并试图与之保持距离。他将“关系性思维”置于“结构主义”之上。通过“系谱研究”(genealogical investigation),布迪厄重构了一种源发于卡西尔、俄国形式主义者的思想路线,从而否定了形形色色的结构主义。他的论点演变为,结构主义“扭曲”了在自然科学中常见的关系性思维。参见:Bourdieu.The genesis of the concepts of habitus and field[J].Sociocriticism,1985,2(2):11-24.,但他从根本上还是接受了由结构主义奠定的关系性框架。为了理解这种接受,需要回到结构主义的原初语境来理解“关系性”的含义。唯有如此,才能准确地把握布迪厄教育社会学研究中所使用的“结构”和“系统”概念⑤(6)⑤结构主义中的“结构”与“系统”几乎是同义的,所谓“结构”指的实际上是“系统的结构”。索绪尔主要使用“系统”,而后续研究者多用“结构”。术语的转换主要是学术传播过程中变动的结果。关于这一过程的细节,请参见法国语言学家本维尼斯特的学术史考察:Benveniste.“Structure” in linguistics[M]Benveniste.[1966]Problems in general linguistics.Miami:University of Miami Press,1971:79-84.及其背后的方法论意蕴。

(一)结构语言学:规约性、任意性与系统性

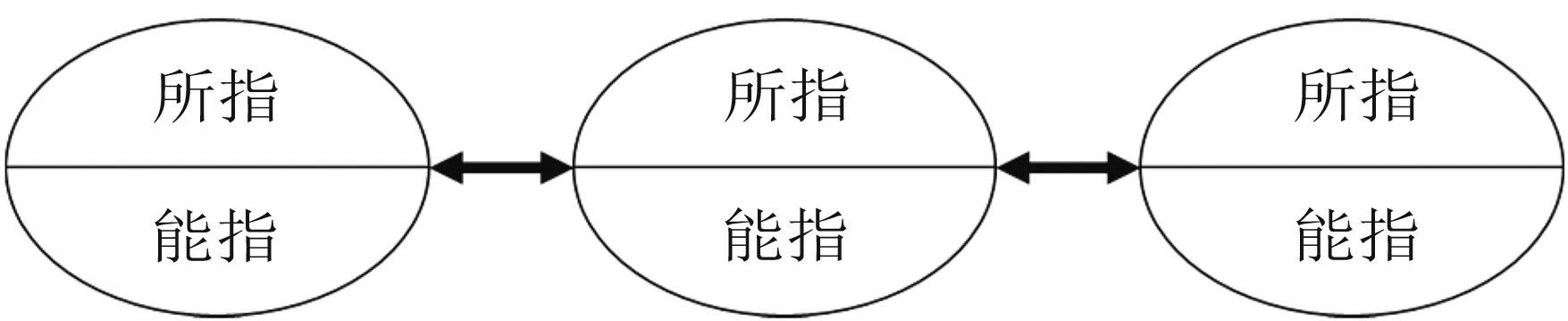

对布迪厄关系主义的溯源,应回到结构语言学中。⑥(7)⑥在1982年出版的《言语意味着什么》前言中,布迪厄透露自己曾经对索绪尔《普通语言学教程》进行过方法解读,试图构建一种“关于文化的一般理论”。尽管这篇文章并没有发表,但布迪厄与索绪尔思想的关系是确定的。参见:布尔迪厄.[1982]言语意味着什么:语言交换的经济[M].北京:商务印书馆.2005:1.索绪尔(Ferdinand de Saussure)对语言符号“规约性”(convention)、“任意性”(arbitraire)和“系统性”(systematique)的界定,为结构主义奠定了基本框架。他重新改造了“符号”(signe)概念,将其明确定义为由“所指”(signifié)和“能指”(signifiant)构成的整体。其中,“所指”是头脑中的观念(idée)或概念(concept),“能指”是声音的心理印记。[4]根据索绪尔,符号的规约性是指,所指和能指之间的关系是由语言共同体决定的,任何人都不能轻易将其改变。[4]这实际上强调了语言符号的社会-历史性,它是由特定的社会条件决定的。

而符号的任意性是指,所指和能指之间的关系是任意的。[4]索绪尔用“任意性”表达关系的无理据性、逻辑无关性。这一原理将在布迪厄的《再生产》中化用为“文化的任意性”和“权力的任意性”,指称文化或权力与某种本源之间的关系并非必然的。

但是,索绪尔指出,符号的“任意性”必须受到“系统”的限制。他将系统视为由若干要素之间的关系所构成的整体——语言则是由符号构成的系统。符号不能独立存在,而必然依据与其他符号之间一定的关系而存在,而这种关系就是差异。

如图1所示,符号的任意性决定了单个符号的所指和能指之间的关系是不稳定的(可以想象为符号的上下部分可以随意“滑动”,并被替换成其他内容)。但是,一旦将若干符号并置在一起,构成符号的系统,能指与所指则分别构成了两个差异系统。所指受到所指系统的限定,能指受到能指系统的限定,导致符号的上下两部分无法“滑动”,最终成为稳定的符号系统。①(8)①此处使用“滑动”的类比可能过于简化。关于索绪尔对系统赋值作用的详细论述,参见:索绪尔.普通语言学教程 [M].北京:商务印书馆,1980:160-161;索绪尔.索绪尔第三次普通语言学教程[M].上海:上海人民出版社,2002:155-157.

图1 符号系统的限定性

在符号系统中,所指和能指因其在系统中的位置,由系统为其赋予了特定的性质,而非所指或能指本身的性质。这种利用系统为要素赋予关系性属性的思路,为斯特劳斯的结构人类学和布迪厄的关系主义思维方式打开了大门。

(二)结构人类学:图腾的任意性与系统性

在人类学领域,列维-斯特劳斯(Claude Levi-Strauss)对图腾的研究是体现结构主义中关系性思维方式的又一范例,它有助于我们理解布迪厄批判教育社会学所使用的关系性框架。

人类学家发现,某些原始部落会使用特定动植物作为自己的图腾。以往的研究,要么将之视为迷信,要么从“群体—图腾”的直接对应出发,试图解释图腾对于群体的功用。然而,斯特劳斯利用结构语言学的框架,提出了一种全新的解释路径。他断言:图腾与群体之间的关系是任意的。唯有在图腾生物间构成的差异系统与社会群体之间的关系系统——即在两个系统之间,才存在真正的结构同源性关系。

[图腾]所表现出来的同源性(homologie)不存在于社会群体和自然物种之间,而是存在于显现于群体水平上的差异和显现于物种水平上的差异之间。因此,这类制度以两个差异系统之间的同源性为前提,一个出现于自然中,另一个出现于文化中。若使用垂直线表示同源关系,那么一个“纯图腾结构”则如下所示[5]:

斯特劳斯认为,“群体—物种”之间的关系,正如索绪尔语言学中“所指—能指”之间的关系一样,是任意的。保证图腾系统起作用的根本原理,在于两个差异系统中存在位置及位置属性的相关和对立。任何一个物种,由于它们的差异和关联(物种之间体态样貌、生活方式存在差异),在“物种系统”当中占据了一个位置;而任何一个群体,也由于其差异和关联(属于不同的血缘分支,部落的力量大小不同),在一个“群体系统”中占有了一个位置。“物种—群体”之间的对应,恰恰是“物种系统”和“群体系统”之间内在同源的结果。

(三)布迪厄的化用:社会阶级的结构定义

布迪厄对结构主义关系性思维的早期运用,体现在1966年发表的《阶级条件与阶级位置》一文中②(9)②参见:Bourdieu.Condition de classe et postion de classe[J].European Jourmal of Sociology,1966,7(2):201-223.。布迪厄通过将“社会结构”定义为关系系统,为社会阶级概念赋予了关系性意涵。

布迪厄批判了当时学界“社会结构”概念的滥用。他认为,应该将“社会结构”精确地定义为一个社会阶级之间的关系系统。这种关系不一定是直接的互动(interaction),也包括社会阶级在社会结构中占据特定的位置,相互参照所构成的客观关系系统。

他特别区分了社会阶级的两种属性。一是内在属性(propriétésintrinsèques),它是由社会群体的专门实践或物质生存条件决定的,是内在于阶级或群体的性质;二是位置属性(propriétés de position),由社会群体作为社会结构的一个要素、参照其他要素而获得的,是由系统所赋予的关系性属性。他认为,前者尽管重要,但往往被人们滥用,将阶级“实体化”。他更倾向于将本质属性和位置属性结合起来考察。

通过将社会阶级定义为社会结构中的一个位置,布迪厄得以避免对社会阶级进行本质界定。这种思维方式能够帮助解决两类问题:一是解决比较不同结构中的“某部分”时的可比性问题;二是解决类比(analogue)时社会学一般规律的有效性问题。

对于第一类问题,布迪厄给出的例证是:如果使用城市中对阶级“上—中—下”的三分法进行划定,那么小城市里的上等阶级,不过表现出大城市里的多数中等阶级的特征。这是由于,这些阶级(乡村上层和城市中层)本身就是被结构性地置于不同的社会位置上的。要做出这种判断,就必须首先建立社会结构的系统模型,而非根据阶级的本质属性进行分析。

对于第二类问题,布迪厄首先赞扬了结构人类学的工作。他本人则使用电力学和水力学之间的关系进行了类比。尽管电与水分属于两个不同的物理学领域,其对象的性质极为不同,但电力学的理论,甚至可以转译为水力学的理论,即二者存在着结构上的同源等价关系。

布迪厄总结道,两个不同社会中的社会结构,可能存在结构上等价的属性,尽管对每个阶级而言,构成它的客观的内在属性存在着显著的区别,但由于它们在结构中占据了类似的位置,也有可能存在着相似的位置属性(关系性属性)。由此,布迪厄利用关系性思维,明确区分了对社会阶级的“结构理解”和“实体论”理解,通过建立结构模型,从位置的同源性出发,进行对比和类比。

二、关系主义视角下的教育再生产

在关系性思维之下,布迪厄将“社会结构”明确界定为“关系系统”,并将“社会阶级”视为系统中的部分。在《再生产》中,布迪厄通过将各阶级或群体的权力、文化和教育置于“系统”或“结构”之中,考察它们在教育再生产中扮演的角色。

布迪厄指出,《再生产》一书的中心点在于“说明教育体系与阶级关系结构之间的关系系统”。[6]为此,他利用一系列高度浓缩的理论术语构建了一个命题系统。然而,由于“不可能完全消除所有社会学术语在读者中不可避免地唤醒的意识形态色彩”[6],这些概念很可能受到误读。因此,我们必须要在厘清概念的基础上,再逐步对布迪厄的批判教育社会学的关系性原理进行分析。

(一)关键概念的辨析

关键概念误读的原因主要有两点:一是因为布迪厄的概念往往不同于通常用法,而具有自身的所指和理论功能;二是由于布迪厄等人有意识地采用在政治和知识领域中运用广泛、意识形态色彩浓厚,乃至暗含价值判断意味的词语(如暴力、任意性)作为原子概念,而这些概念要真正发挥其理论作用,就必须与这些暗含的意识形态相决裂。

在这些易产生误读的重要概念中,有三个是理解其以《再生产》一书为核心的批判教育社会学的基石——“(符号)权力”、“任意性”与“符号暴力”。这三个概念第一次出现在布迪厄的《再生产》之中①(10)①这一结论建立在语料库(Corpus)分析的基础上。我们收集了1958—2017年间170余份署名中含有“布迪厄”的各类出版物,构造了总字符数约550万,可全文检索的文本数据库,即语料库。检索发现,“符号权力”(pouvoir symbolique,force symbolique)和“符号暴力”(violence symbolique)一词最早出现在《再生产》中,并在布迪厄日后的研究中成为重要的基础概念。而“任意性”尽管出现在之前的文本之中,但严格的、大量的运用,也是第一次出现在《再生产》中。,并在其日后的研究中不断精致化和理论化。它们奠定了布迪厄独特的权力社会学的基础——将权力分析从对行动的影响,扩展到意义、态度、观念之中,并直指思维判断的基本范畴、分类系统和无意识的基层。布迪厄在日常、温存和正当之处,敏锐地发现了权力、统治、压迫和不平等,并试图利用上述概念进行客观化的社会学分析。此种建基在文化-符号分析基础上的权力分析路径,乃是布迪厄社会学理论最为独特之处。

1.权力、权威与符号权力

“权力”(pouvior,force,puissance)是《再生产》中的核心概念之一,它与“权威”和“符号权力”密切相关。而布迪厄对“权力”概念的理解,很大程度上源自马克斯·韦伯(MaxWeber)。①(11)①尽管除韦伯外,布迪厄还援引马克思和涂尔干作为其“权力”概念的来源,但实际上他更多地取法于韦伯。布迪厄认为,马克思和涂尔干对权力采取客观主义的态度,分别从阶级斗争和弥散性的社会强制界定权力;而韦伯则从个体间影响和统治关系出发界定权力。尽管布迪厄试图统合这两类观点,但他更偏向于韦伯。这一论点可由下列事实作为佐证:第一,在提到韦伯的地方,布迪厄特别标出了“权力”的德语拼写Macht。(布尔迪约.再生产:一种教育系统理论的要点[M].北京:商务印书馆,2002:12-13.)第二,《再生产》的写作受到韦伯宗教社会研究启发。(参见:Bourdieu,Passeron.[1970]Reproduction in education,society and culture[M].London:Sage Publications,1977:xxiii.)。第三,下文的分析将表明,布迪厄在进行概念建构时,始终是参照着韦伯的基本定义,予以微妙修正的。韦伯将权力界定为“在一种社会关系中,即使受到反对,也能够贯彻自身意志的可能性(Chance),而无论这种可能性建立在何种基础上”[7]。一旦权力建立在承受者接受的基础上,权力就成为了“权威”(Autorität)。[7]因此,权威是权力的一种子类型,是处于正当化状态的权力。

布迪厄对韦伯的“权力”概念进行了两方面修正和补充:一是将权力的施加者从“个体”扩大为群体或阶级,指出群体和阶级之间均存在着权力关系(rapports de force);二是他从权力中抽出了一种专门的类型,即符号权力(pouvoirsymbolique,force symbolique),作为与一般权力相对的概念。

这种区分主要在于权力作用方式上的差异。韦伯的权力强调施加者对承受者“意志的贯彻”以及让他人“行动”(Verhalten)。[7]而布迪厄的符号权力强调施加者对承受者“意义的强加”[6]。这种符号性意义甚至能够被内化于承受者的身体之中,成为其“认识、思维、评价和行动图式系统”[6],即承受者态度和行为的无意识本源,布迪厄将之称为“惯习”(habitus)。

而针对权力正当化状态的“权威”概念,布迪厄修正了韦伯关于正当性的心理发生论——权威不再以承受者主观的、有意识的认可(reconnaissance)为基础,而建基于承受者无意识的误认(méconnaissance)。[6]这种误认的源泉正在于惯习,而它则是在教育行动之中,借助符号权力所内化于身体之中的。

2.任意性及其派生术语

在《再生产》的前言中,布迪厄特别提出了对任意性(arbitraire)的双重界定。一方面,他用“任意性”指涉文化与某种本质、本源之间的“无关联性”;另一方面,他用“任意性”强调权力与某种本质性的正当性本源之间的“无关联性”。尤为值得注意的是,在此他绝口未提任意性的日常意义——个体心理层面有意识的自由选择,或者某种由意识发出的武断性、专制性或残暴性。事实上,布迪厄在后文中否认了对“任意性”的这一日常理解。②(12)②在命题1.2.2的评注中,布迪厄指出:构成一种文化的各种“选择”是任何人都不进行的“选择”。他明确拒绝对“任意性”与“无理性根据”(gratuité)这两个概念之间的混淆。参见:布尔迪约.再生产:一种教育系统理论的要点[M].北京:商务印书馆,2002:16-17.

对于任意性的第一个义项,布迪厄将其限制在与文化相关的领域。他明确指出:“用文化的任意性(arbitraireculturel)不能从任何本源(principe)中演绎出来这一事实来为它下定义,只是利用这个缺乏社会学,特别是(fortiori)心理学指向的逻辑结构(constructumlogique)。”[6]此处“逻辑结构”意在强调,任意性指涉的是“文化”和某种“本源”之间的关系③(13)③正如索绪尔指出,能指和所指之间的“关系”是任意的。而斯特劳斯也指出,图腾的物种和群体之间的“关系”是任意的。;而这种本源乃“普遍的、物理的、生物的或精神的……事物的本质和人的本质”[6](命题1.2.1)。所以,“文化任意性”概念的理论功能在于彻底断绝文化与某种自然本质之间的必然联系。

对于任意性的第二个义项,布迪厄明确地将其与“权力”相联系。他指出:“在另一个意义上,任意性一词适用于纯粹的事实上的权力(pouvoir de fait)。”[6]“事实上的权力”一词极有可能源于韦伯的界定。韦伯区分了“事实上的权力”(faktischenMacht)与“权威性权力”(autoritären Gewalt)两种类型。前者仅依靠“占有”(Besitz)即能发挥作用,无须任何正当性基础;而后者必须建立在完全的“服从的义务”(Pflicht desGehorchens),即对正当性认可的基础上。[7]

基于此,我们才能理解布迪厄用“任意性”形容权力的真实意图:他旨在提出这样一种社会学问题——在何种制度和社会条件下,“事实上的权力”,能成为被人们认可的“权威性权力”?④(14)④布迪厄指出:“据此,人们可以提出不让人如实认识这一事实的权力,并由此使人承认这是正当权威的社会和制度方面的条件这一问题。”参见:布尔迪约.再生产:一种教育系统理论的要点[M].北京:商务印书馆,2002:5.由此可见,与权力相关的“任意性”强调的是权力的正当性来源的无根据性。

从构词上看,“任意性”的第二个意义主要附着在其他与“权力”相关的术语上,并由此派生出大量术语:如“任意的权力”(pouvoirarbitraire)、“强加与灌输的任意模式”(mode arbitraired’imposition et d’inculcation)、“任意的选择”(sélectionarbitraire)等。

综上所述,无论任意性能带来何种“意识形态”的联想,其理论功能却受到了严格的限定。“文化的任意性”专门用来指文化与本源之间关系的无逻辑性,而“任意性”则与权力相关术语组合,强调的是权力与某种本质的正当性来源之间关系的无关联性。

3.符号暴力

第三个重要概念“符号暴力”(violencesymbolique)亦经布迪厄重新限定和解释,单从“暴力”无法推断出其理论意涵。在命题0中,布迪厄将“实施符号暴力的权力”定义为:“任何试图通过隐藏(dissimulant)作为其权力(force)基础的权力关系(rapports de force)来强加意义,并将其意义强加为正当的(légitimes)的权力。”[6]

我们从中可以分离出“符号暴力”的定义:(1)隐藏权力的实际来源,以此作为权力正当化的开端;(2)强加意义;(3)将强加的意义正当化。简言之,“符号暴力”这一术语意在表达:通过符号权力强加意义,并且将符号权力和强加的内容进行“双重正当化”。在命题1中,布迪厄则从反面定义了符号暴力——教育行动之所以是“符号暴力”,在于它的“双重任意性”,即符号权力和强加的意义都是任意的。[6]

综上所述,我们只能将“符号暴力”限制在描述符号权力运作的“双重任意性”的领域,作为一种理论速记,唤起对权力“双重任意性”的认识。从客观真实的角度看,它是双重任意的;而从施加者和承受者的角度看,它又以双重正当的面目出现。

由此可见,布迪厄批判教育社会学的重要理论术语都有着明确的所指,且相互间存在着意义的密切关联。在厘清概念的基础上,我们将分析布迪厄对这些概念的理论运用,正是在概念的运用过程中,其再生产理论的关系性框架将逐步浮现出来。

(二)任意性、必然性与系统性

《再生产》的开篇,布迪厄将最广泛意义上的、一切群体或阶级①(15)①布迪厄在《再生产》中通篇使用“群体或阶级”(groupesou classes)这种表述方式。为了下面行文的方便,我们将其简写为“阶群”。的教育行动(action pédagogique),都界定为符号暴力。他将符号暴力定义为通过任意性权力(pouvoirarbitraire),强加文化的任意性(arbitraireculturel)。[6]上述定义看似十分激进,但唯有确定任意性的理论功能及其作用范围,我们才能从分析的角度区分布迪厄的理论和修辞,进而准确把握其理论实质。

有两点必须注意:第一,布迪厄既强调了任意性(arbitraire),又强调必然性(nécessaire);第二,布迪厄提出的各种关系性概念必须被置于系统框架中,并从系统之间的同源关系来理解,才能发挥其全部的理论效能。

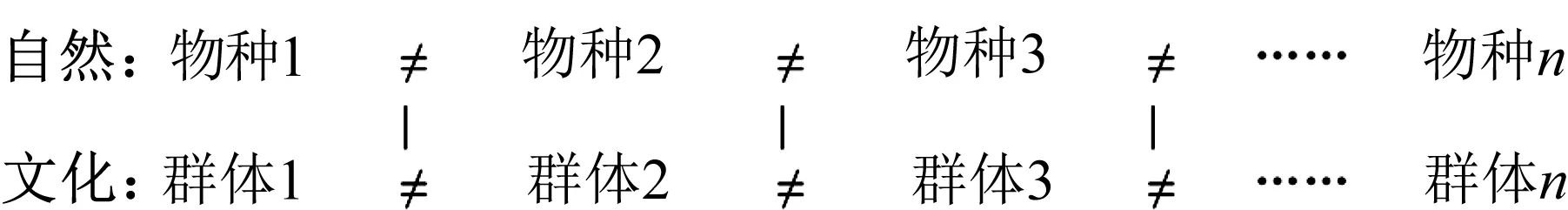

1.文化的任意性与必然性

“文化的任意性”是在“任意”与“必然”的张力中发挥作用的,它与索绪尔对符号“任意性”与“规约性”的论述存在对应关系。任意性是指,任何阶群的文化,都不能从任何本质的、普遍的、物理的、生物的或精神的本源演绎出来,与“事物的本性”或“人的天性”没有任何内在关系。[6]必然性强调的是,任何阶群的文化的存在有赖于特定的社会条件,而文化的可理解性有赖于构成它的意义关系结构的一致性和功能。[6]

图2 对文化的三种定义及其性质(必然性-任意性)

由此可见,布迪厄实际上区分了文化的三种定义(图2):第一,文化的社会定义,即任何阶群的文化,都与该阶群的社会条件相关联;第二,文化的逻辑定义,即文化作为一个符号系统,它的内部的意义关系必须是自恰、一致的;第三,文化的先天定义,即文化和事物的本性、人的天性或某些普遍的精神原则或生物原则相关。因此,文化的任意性仅仅否认了文化的先天定义,而并未否认文化的社会定义和逻辑定义。符号暴力的一个方面,就是将文化的先天定义视为理解文化的唯一途径,而将社会定义和逻辑定义深刻地掩藏起来。

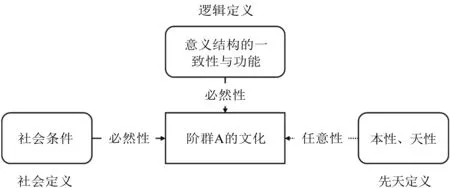

2.符号权力的任意性与必然性

对于教育行动中的符号权力,布迪厄采取了类似的理论取向。他指出,符号权力的真正基础乃在于社会中群体或阶级之间的“权力关系”[6]。而在教育行动之中,这一权力的必然性来源被掩盖了。与此对应,符号权力的正当性被视为不言自明的,尽管它并不存在某种本质性的正当性来源——符号权力与某种本质性的正当性来源之间的关系实际上是任意的(图3)。

图3 符号权力的必然性与正当性(必然性-任意性)

3.必然关系的系统框架

由此可见,尽管布迪厄强调文化或权力的“任意性”,但也暗含其“必然性”。前者指涉它们与某种本质源泉之间的关系,后者指涉它们的社会根源。

但是,上述分析还局限于孤立阶群的文化和符号权力。事实上,社会中存在着不同的阶群,他们有着各自的社会条件、阶群文化和教育行动。在整个社会中,这些阶群之间、文化之间以及教育行动之间,都存在着相互关系。正是因此,布迪厄使用了“教育行动系统”“文化的任意性系统”“权力关系结构”等关系性术语,将这些要素放置在系统中来考察。

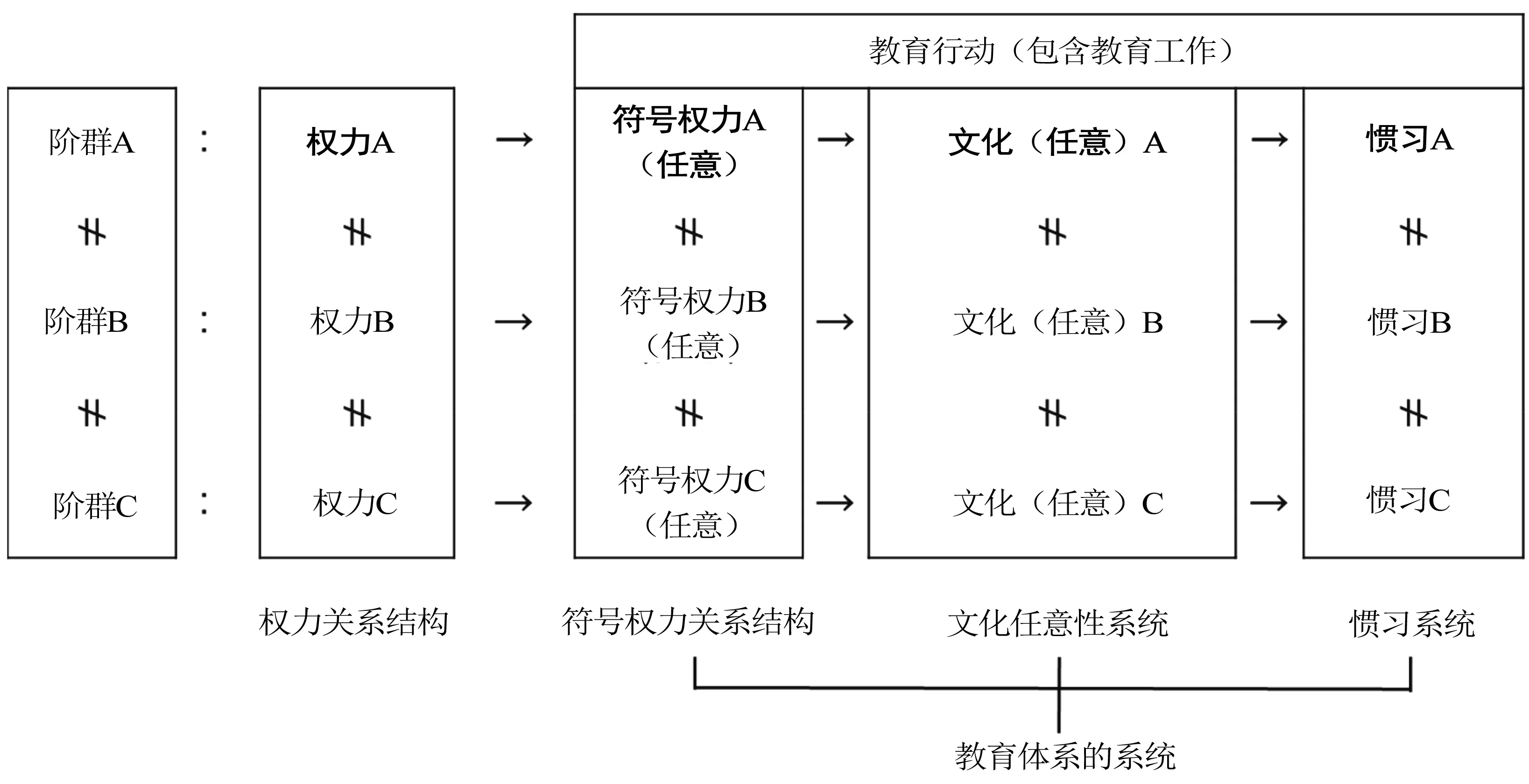

图4 社会条件系统、权力关系结构、符号关系结构、教育行动系统与文化的任意性系统

布迪厄的关系性框架如图4所示。横向地看,布迪厄关于教育行动运作的基本逻辑得以展现:每一阶群的社会条件决定了它们所拥有的一般性权力,而这种权力是教育行动中符号权力的基础(命题1.1.2[6]、1.3.1[6])。教育行动中,教育当局(机构或个人)通过符号权力,强加该阶群的文化(命题1.3.1[6])。

而纵向地看,阶群的一般权力之间构成了“权力关系结构”,诸教育行动则构成了“教育行动系统”,而阶群的文化之间,同样构成了“文化的任意性系统”。在每一系统内部,根据要素间的相互关系,研究者能够根据要素的“位置属性”,确定何者为“主导的”,何者为“被主导的”。

正是建立在这一关系性框架的基础上,我们才能理解布迪厄对主导性教育行动、主导性文化与主导阶级之间的对应关系的解释。①(16)①参见:命题1.1.3,1.2.3,1.3.2(布尔迪约.再生产:一种教育系统理论的要点[M].北京:商务印书馆,2002:15;17;18-19.)。这种对应关系实际上是一种位置上的同源关系,而非要素之间的直接对应。通过建立关系性框架,布迪厄一方面试图保留教育行动与文化的相对独立性,强调它们无法被缩减为纯粹的一般性权力或社会条件。但在另一方面,试图强调它们深刻地受制于权力关系结构(而非单一的权力)和社会条件系统(而非单一的社会条件),绝非独立存在。

(三)《再生产》的关系性阐释

上述分析表明,《再生产》中存在着“双层”理解进路。第一层旨在分析单一阶群的文化再生产机制;第二层则将诸阶群的文化再生产要素并置在一起,构成系统,并关系性地加以理解。

这种“双层”理解与《再生产》的整体结构密切相关。布迪厄明确区分了两种类型的再生产。一是文化再生产,主要是指通过教育,使得文化在阶群内不断传递、延续的机制。二是社会的再生产,即阶群之间“权力关系结构”的维持和延续。文化再生产的机制本身,可以针对单一阶群的分析得以阐明;而社会再生产的文化再生产机制,只有建立在权力关系结构与由诸教育体系(systèmed’éducation)①(17)①布迪厄指出,“教育体系”的传统定义乃是“为保证从过去继承下来的文化(即积累的信息)一代一代传下去的所有制度性或习俗性机制的整体(ensemble)”。参见:布尔迪约.再生产:一种教育系统理论的要点[M].北京:商务印书馆,2002:19.当使用“教育体系”概念时,布迪厄的主要目的在于表述教育内在的整体性,而非强调由各类教育之间的关系。构成的系统的结构同源性之上,才得以阐明②(18)②此外,布迪厄还限制了文化再生产在社会再生产中所起到的作用的社会条件。他承认,文化再生产只是社会再生产的机制之一,而前者对后者的作用,取决于社会类型的不同。这暗示着,并非在所有的社会中,文化再生产对于社会再生产都有同等重要的作用。参见:命题1.3.1评注(布尔迪约.再生产:一种教育系统理论的要点[M].北京:商务印书馆,2002:19)。。

1.单一阶群的文化再生产机制

在第一层的理解进路中,实际上暗含了布迪厄解释教育的两种视角:一是社会学家所揭示的“客观真实状态”;二是教育行动者(包括教育者和受教育者)的“常识观点”。只有将二者相对比,才能充分理解文化再生产的基本机制。

图5 单一阶群的文化再生产机制

如图5所示,从客观真实状态来看,教育体系的运作逻辑如下:(1)任何一个阶群,都必然根据社会条件,拥有一般性权力和符号权力。(2)通过授权,阶群将权力(主要是符号权力,也可能包括一般性权力)转交给特定教育当局(instance)(如学校、家庭),这些当局可以进一步将此权力二次授权给具体的行动者(如教师、父母)。(3)这些具体的行动者借助符号权力,在符号强加关系中,将本阶群的文化强加到特定的受教育者之上。(4)在强加的过程中,阶群的文化内化到受教育者之中,成为其思维、判断和行动的源泉,即惯习。(5)惯习将成为受教育者之后一切思想、判断和行为的源泉。一方面,它将不断再生产源出于本阶群文化的态度与行为;另一方面,它将不断再生产对符号权力的认可,以及对强加文化的认可。由此可见,单一阶群的文化再生产的中介,恰恰在于惯习。

而从常识观点来看,教育行动者对符号权力的真实来源保持着不知,对文化的真实源泉亦保持不知,因此,“符号暴力”被视为“教育行动”,“符号权力”被视为“教育权威”,“符号强加关系”被视为“教育交流关系”,被强加的“任意的文化”被视为“正当的文化”,而由教育所内化的惯习,则被视为个体的本性或天赋。

布迪厄将这种常识观点称为“误认”(méconnaissance),意即对上述“客观真实”的不知。正是建立在“误认”的基础上,教育行动者才不会怀疑教育行动的双重任意性,才能够投入其中。

而这种“误认”恰恰是惯习的产物,它使得教育行动的“客观真相”得以掩盖。

根据上述分析,惯习在单一阶群的文化再生产中是一个极为重要的中介概念。一方面,它是阶群文化内化的产物,个体通过它产生与本阶群相契合的多样的行为与态度,阶群的文化得以在个体身上不断再生产;另一方面,它保证了个体对教育行动的双重任意性的不知,从而使得教育行动得以持续进行——而教育行动越是彻底,惯习就越是深刻,对教育行动的任意性就掩盖得越是隐秘。

值得注意的是,布迪厄认为,单一阶群的文化再生产机制是普遍有效的。无论是“主导阶群”还是“被主导阶群”,无论是“工人阶级”还是“中等阶级”,无论是“少数群体”还是“多数群体”,只要它们的文化得到了维持和传递,就符合上述文化再生产的普遍机制。

从图5所揭示的关系来看,教育的客观真实机制和常识观点的“文化传递”机制之间,存在着结构上的对应关系。但是,布迪厄试图跳脱出常识的限制,揭示常识观点之外忽视的部分,并以“惯习”概念解释了忽视的内在机制。

2.关系性视角下文化再生产的社会再生产机制

然而,单一阶群的文化再生产机制并不能阐明它与社会再生产之间的关系。唯有将诸阶群的文化再生产机制放置在关系性框架中考察,才能理解二者之间的关系。从单个阶群的文化再生产机制分析,阶群文化就倾向于自我维持和再生。但是,阶群并非孤立存在,它们各自的权力、符号权力、教育行动、文化、惯习和教育体系也并非孤立存在,而是各自构成了关系系统。

图6 《再生产》中的关系性框架

如图6所示,《再生产》中的系统包括:阶群之间的权力关系结构、教育当局之间的符号权力关系结构、若干阶群文化之间的文化任意性系统,阶群之间的惯习系统、教育行动系统以及作为总和的教育体系的系统。综合地看,这一关系性框架具有以下三个特征:

第一,权力关系结构具有最终的决定性质,其他系统有着相对独立性。布迪厄强调,“符号关系对权力关系相对的独立性和依附性”是社会学的公理。[6]一方面,权力关系的确是符号权力的基础(命题0[6]),是教育行动的源泉(命题2.1.1[6]);另一方面,符号权力却不能被缩减为权力本身(命题1.1.1[6])。权力结构与教育行动系统(命题1.1.3[6])、文化任意性系统(命题1.2.3[6])之间的对应,总是“间接”的。

第二,各个系统为要素赋予了“位置属性”,据此可以区分出主导要素和被主导要素,主导要素对该系统发挥主导性作用,主导着系统中的其他要素。例如,在现代社会中,学校教育行动具有相对于家庭教育行动的主导作用,学校教师的教育权威相对于父母的教育权威具有主导作用。

第三,各系统之间存在结构上的同源对应关系,而非要素之间的一一对应。据此,占据权力关系结构主导位置的阶群,其对应的教育行动、文化、惯习在各系统中均倾向于占据主导位置。

权力关系结构与教育体系的系统之间的同源对应关系,是文化再生产在社会再生产中发挥作用的根本原因。在关系性框架中,不同阶群拥有着各异的教育体系,传递着各异的文化,产生各异的惯习。但是,这些要素均受制于各系统中占主导位置的要素。在现代社会中,在教育方面占据主导位置的,正是学校教育体系。

学生在学校中成功的关键在于惯习①(19)①《再生产》中,布迪厄的确提出了“文化资本”“教育气质”等概念用于解释教育的成功。前者指涉阶群传递的文化(任意性)本身,后者指涉对待教育行动和教育当局的态度和价值系统。布迪厄暗示,惯习乃是文化资本和教育气质的综合。参见:布尔迪约.再生产:一种教育系统理论的要点[M].北京:商务印书馆,2002:39-40.这与如今人们所熟知的、原发于1979年《文化资本的三种状态》中定义的“文化资本”存在一定差异。参见:Bourdieu.Les trois états du capital culturel[J].Actes de la recherche en sciences sociales,1979,30(1):3-6.。一方面,学生的惯习产生了与其学校学习相关的一切行动,包括语言表达、考试应试、师生交往方式等诸多维度;另一方面,惯习还产生了学生对待教育行动的态度,即对学校、教师的承认或反抗。

从学生的方面看,其惯习与学校培养的惯习的契合程度,决定了学生的学业成功。根据布迪厄的关系框架,学校教育行动作为主导的教育行动,在结构上对应着主导阶群的教育行动和惯习。尽管学校在形式上向所有阶群开放,但它的教育行动、所传递的文化以及旨在培养的惯习,都在结构上对应着主导阶群。因此,从原初惯习的角度,来自被主导阶群的学生的惯习与学校并不契合,他们更难获得学业成功。即使成功,也必须付出更大的代价,以完成惯习的彻底或部分的转变;而来自主导阶群的学生,则凭借其原初教育行动所培养的原初惯习,更容易在学校中取得成功,他们仅需要巩固或加深其已获得的惯习。

从教师的方面看,教师本身就是教育体系通过招募、筛选、培养和授权的教育执行者。教师通过教师培训,内化了源出于教育体系的教师惯习,它是教师认知、思维和判断的源泉。教师在惯习引导下,一方面传递主导阶群文化,另一方面形塑着学生的惯习。由于教师惯习源于教育体系,而教育体系对应着主导阶群,因此,教师更倾向于通过学业判断(成绩好,成绩坏)和本质判断(聪明、愚钝),来接纳或排斥已经内化了特定惯习并表现出相应态度和行动的学生,从而在学生学业成功与失败中扮演了重要角色。

由此可见,学校教育倾向于让已经具有它所要培养的惯习的人成功,而让其他人失败。由于在现代社会中,学校中的成功与失败,将很大程度影响学生最后在经济与社会等级系统中所占的位置,文化再生产机制由此作用到权力关系结构的再生产之上。

3.关系性与无意识

关系性框架对布迪厄的再生产理论至关重要。它为布迪厄阐释阶级与教育之间的复杂关系开辟了一条新的道路。与传统的经济决定论不同,布迪厄并未在经济条件与教育之间建立直接关联,而是引入了惯习中介。而在论述阶群与教育之间的关系时,布迪厄同样避免了“阶群(权力)—教育(控制)”的线性对应模式,而是从“权力关系结构—教育体系系统”之间的结构同源关系,论述二者之间“间接”的对应。从而在承认权力关系的决定性的基础上,又为教育系统赋予了相对独立性。

在对待教育和文化的态度上,布迪厄通过关系性框架,对一切阶群的文化和惯习采取一视同仁的态度,切断它们与任何本质性源泉之间的关系,从而跳脱出一般观点厚此薄彼的理论陷阱(例如,强调工人阶级文化的“独特性”,确立其相对于“资产阶级文化”的优越性)。于他而言,任何文化(惯习),只能被置于系统中关系性地加以理解。文化(惯习)的主导性和被主导性,不是由于文化(惯习)的本质属性(好—坏、高雅—低俗)使然,而是根据其在特定系统中的位置决定的。

最后,作为一种意在揭示教育在文化再生产中的客观的机制即教育行动“客观真相”的理论,以惯习的内化与外化为中介的文化再生产机制,并不必然涉及行动者有意识的欺骗和排斥,反而深藏于它们的无意识之中。②(20)②一些教育社会学家误解了这一点。如布列克里局等人认为,“一种‘符号暴力’的行为靠着这种蓄意的欺骗被施加在较低阶级的儿童身上”。 参见:布列克里局·杭特.教育社会学理论[M].台北:桂冠图书股份有限公司,1993:213.正是对于机制的无意识的承认,使得机制的作用得以最大程度的发挥。

三、 结论与讨论

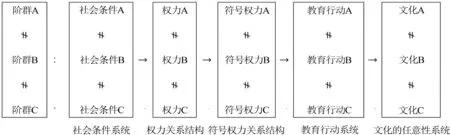

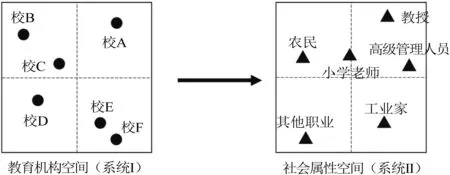

《再生产》之后,布迪厄通过一系列教育社会学的实证研究,进一步发展和落实了关系性框架。必须承认,《再生产》中的关系框架还停留在抽象的思维构造阶段。尽管布迪厄提出了权力关系结构(系统I)与教育体系系统(系统II)间的对应关系及其内部机制,但并未给出经验证明。然而,随着计算机技术和统计算法的发展,20世纪60年代在法国兴起了一种新的探索性数据分析方法——对应分析(Analyse des Correspondances)。在技术团队的帮助下[8],布迪厄利用对应分析,将“关系主义”由抽象的思维构造转变为有步骤的对象建构和呈现方法。

图7 教育机构与学生社会属性的对应关系(简图)①

第一,结构之间的对应是关系性地直观呈现的。(21)①此图经过了简化。完整图形请参见:布尔迪厄.国家精英:名牌大学与群体精神[M].北京:商务印书馆,2004:249-250.在《国家精英》中,布迪厄为了探求法国高等教育和社会阶级之间的对应关系,收集80余所法国高校学生的家庭出身统计信息(父亲职业、家庭收入、居住地等),构造了一个庞大的“学校×学生属性”列联表②(22)②这一列联表过于庞大,以至于用肉眼很难获得有效的信息。唯有通过对应分析予以可视化,其蕴含的信息才能直观地呈现。参见:布尔迪厄.国家精英:名牌大学与群体精神[M].北京:商务印书馆,2004:235-240.。借助对应分析,列联表中所蕴含的信息能以二维的平面图示予以最大程度的再现。如图7所示,若干高校分布在一个二维空间中,构成了学校间的关系系统I;与此同时,学生的社会出身属性亦通过一定的数学变换,呈现在一个等价的二维空间中,构成了社会属性之间的关系系统(系统II)。对应分析通过位置上的近似性,直观地呈现了两个系统之间的同源关系。③(23)③例如,校A的学生倾向于来自教授家庭或高级管理人员家庭;而校B、C的学生倾向于来自农民家庭。而各校之间的关系,各社会属性的关系,均在各自的系统中,得到了关系性的界定。布迪厄通过为横轴与纵轴赋予意义,试图抓住这种结构性对应中的主要原则。

第二,研究对象也是关系性地建构的。例如,在讨论不同高校之间的区分关系时,布迪厄在多个维度上收集信息,并对信息进行编码,使得高校之间得以相互比较。正是依靠这些维度,研究对象的关系(相似性、区分性)才得以建构,并能够通过对应分析得到共时性的整体呈现。

从理论的发展角度看,由《再生产》所奠定的批判教育社会学的框架在布迪厄后续研究中得到了一定的修正。其中重要的是:惯习的统一性受到质疑,从而直接动摇了再生产机制的严密程度。《再生产》中,惯习在单一阶群的文化再生产机制中扮演了至关重要的角色。它被界定为一种统一的思维、行动的生成性本源,具有持续性、可转移性和完整性三大特点。[6]但是,这种对惯习统一性的坚持,在布迪厄晚期思想中开始崩解。在身后出版的《自我分析纲要》中,布迪厄明确提出了“分裂的惯习”(clefthabitus)[9]——惯习可以是非统一的,由各种不同的,乃至相互对立、矛盾的组分的综合体。

布迪厄的关系性框架展现了多重意涵。首先是突破了旧有的文化或教育的本质主义观点和社会关系的线性理解路径。旧有观点和路径往往强调社会关系理解过程中由可见要素建立的硬框架,而难以揭示其中不可见却发挥着重要作用的软要素及其影响机制。布迪厄通过关系系统以及任意性和惯习等概念,考察文化或教育的位置属性而非内在属性来解释社会阶层和系统之间的联系,确立了一种非静止的能揭示中间隐性互动状态的解释路径,从而增强了研究解释力。其次是布迪厄将再生产的原理建立在权力关系结构与教育或文化体系系统之间的结构同源性基础上,在确定教育体系和文化子系统间接受制于权力关系结构的同时,为教育体系和文化子系统保留了相对独立性。但问题在于,这种独立性不足以打破权力关系的钳制。

作为布迪厄批判教育社会学的核心观念,关系性解释框架无疑对教育实践具有重要的警醒意义。布迪厄在《论符号权力》的最后一个脚注中曾谈及他在《再生产》中运用这一框架进行研究的真实意图:即通过揭示教育的客观真相,将教育行动者从误认中唤醒,以摧毁符号性强加的权力。①但是,社会学家揭示的“客观真相”能在何种程度上对教育的现实产生解放的效果,则始终是一个难解的问题。布迪厄通过自比为伽利略,否认其理论造成了“幻灭的悲观主义或者反动员效果”。他辩护称伽利略发现了必然的自由落体定律。只有运用这一定律,而不是反对或谴责这一定律,人类才实现了飞天的梦想。教育社会学定律与此类似,必须承认它的客观有效性,才能提供一种(不管多么)微弱的“改良因素”(élémentsmodificateurs)。[10]然而,布迪厄在社会定律必然性和改良因素的微弱性之间所保持的张力,暗示了他自己也并未能够解决此种问题。尽管他在20世纪80年代中后期参与了法国教育改革进程,直接向法国总统和教育部部长提交决策建议,但从教育政策的执行效果看,也未能达到布迪厄所期望的“解放”效应。[11]批判的武器代替不了武器的批判,这也许正是布迪厄批判教育社会学的困境。

①参见:Bourdieu.Sur le pouvoir symbolique[J].Annales Économies,Sociétés,Civilisations,1977,32(3):405-411.之后出版的英译对此注释进行了删减,参见:Bourdieu.Symbolic power[J].Critique of anthropology,1979,4(13-14):77-85.