地图与女性:美国进步时代女性的批判性制图实践及其社会功用*

2019-12-19侯杰

侯 杰

(南开大学公共英语教学部,天津300071)

西方传统制图学通常被称为“王子的科学”[1](P281),其发展史大多由男性撰写,记载男性对制图学的贡献。例如,Maps and Man①Maps and Man 一书发行于1972 年(Norman J.W.Thorwer,Maps and Man,New Jersey:Prentice-Hall),分别于1996 年、1999年、2008年再版,再版时作者将书名修改为Maps and Civilization:Cartography in Culture and Society。该书中译本《地图的文明史》由商务印书馆于2016年出版。《地图与人类》《地图与男性》是笔者对第一版书名的翻译。是记述制图学发展史的经典论著之一,被称作“最为重要的单卷本地图学史综合性著作”[2](P457),该书从人类文明的角度考察了制图学的发展,故直译为《地图与人类》更加恰当,译为《地图与男性》也未尝不可,因为书中记载的均为男性的制图活动,女性几乎完全缺席。这一情况在众多记录制图学发展史的书籍中甚为普遍。

目前已有学者对此提出质疑,并且开始重新审视制图史。威尔·C.范登胡纳德(Will C.van den Hoonaard)撰写的《多样地图世界:女性制图史》(Map Worlds:A History of Women in Cartography,2013)即是最具代表性的研究成果之一,该书梳理了16世纪至今近500年制图史中女性的地位和作用,从女性视角对制图史进行了有益补充。虽然该书作者对女性制图者给予了密切关注,但是她们的制图活动仍被放置在西方传统制图学框架中进行记述,依然在为男性或权威机构进行服务,追求所谓的制图科学性和客观性,没有凸显女性制图的独特性。

事实上,从19世纪初女权运动兴起至美国进步时代(1890-1920年)②美国进步时代(The Progressive Era)多用来指涉美国历史中1890年至1920年这一时段。在此期间,美国民众(主要为美国中产阶级知识分子和宗教界人士)和政府针对当时美国国内存在的工业化、城市化与移民潮等问题发起了各种各样的社会改良运动。一方面社会成员紧密联系,社会整体化趋势加强,另一方面国家主动干预经济和社会发展,运用政府力量推动公共福利事业。这些举措使美国在政治、经济与社会领域都发生了深刻的变革和调整,实现了美国的现代化,即从农业社会转变为城市—工业社会。这场运动的重要特色之一就是美国妇女(主要是指中产阶级的白人妇女)积极参与,并取得了相当可观的成果。参见赵辉兵的《美国进步运动研究评述》(《史学集刊》2006年第1期)和《美国中产阶级白人妇女与进步运动》(《商丘师范学院学报》2012年第2期)。,女性已经逐步走出家庭,尤其是在进步时代,美国女性积极参与了妇女选举权运动、社会安置中心建设、公路基础设施建设和宗教传播等社会活动,并在其中广泛运用了制图学知识,“将制图学变成了一种有效的运动策略”[3](P590),催生了一系列女性制图实践。由于女性对空间的感知和占有均不同于男性,因此她们绘制地图的方式和作用也有自身特点。

美国女性既利用西方传统制图学又加以突破,使地图绘制“具有了解放和颠覆作用,脱离于受国家和公司利益控制的传统制图学”[3](P590),带有“批判性制图”(critical cartography)的特性。虽然她们没有明确提出“批判性制图”这一在20世纪80年代才出现的理论名词,但是她们的制图实践完全符合这一范畴,认为“地图是一种话语”[4](P2),为利益服务。换言之,与“批判性制图”理论一致,她们既承认制图学是一门反映地理事实的科学,又强调地图绘制行为的建构作用和社会影响力。另外,美国进步时代“正处于从个人独立转向群体福祉和国家身份的‘进步主义’语境”[5](P7),中国在工业化、城市化和现代化过程中也遇到了一些相似的问题,“研究美国进步时代的社会问题及其解决之道可以为当下中国的社会管理提供一些借鉴”[6](P45)。因此,揭示美国进步时代女性如何利用制图参与社会改革、发挥社会影响,既有学术价值又具现实意义。

本文聚焦美国进步时代女性制图实践,从妇女选举权地图的政治化、社区专题地图的女性化、公路交通地图的民主化和操演地图的多样化四个方面揭示女性“批判性制图”实践对女性解放及社会发展所产生的深远影响。虽然每个方面着重论述女性“批判性制图”实践的一个特征,但是四个方面都强调地图是一种既能维护权力又能颠覆权力的话语和文本,从根源上是相互联系的,在本质上是一致的。

一、政治化:妇女选举权地图

美国进步时代,美国女性将“家政知识用于政治范畴”[7](P58),开始参与各类社会活动,她们绘制的妇女选举权地图可视为“批判性制图”实践的初步尝试。这些地图不再是对地理信息的简单客观描绘,而是变身为有力的政治宣传工具,帮助女性夺取了政治权力,甚至推动了美国宪法的修改。美国妇女选举权运动始于1848年的塞纳卡·福尔斯大会(Seneca Falls Convention)。最初,运动形式仅局限于组织集会、扩招成员、游说议员等。到1900年,50多年的努力仅换来4个州的妇女选举权。加之主要领导者相继辞世,运动一度陷入困境,停滞不前。值此紧要关头,新的领导者调整策略,开始利用制图学推进运动。

1908年1月,《妇女杂志》(The Woman's Journal)③《妇女杂志》是美国历史上办刊时间最长、传播最为广泛的妇女选举权运动刊物。参见Christina Elizabeth Dando,“‘The Map Proves It’:Map Use by the American Woman Suffrage Movement”,Cartographica,2010,45(4),P.221.在头版刊登了一幅名为“妇女选举权地图”(A Suffrage Map)的专题地图(见图1)。1920年美国宪法第19次修正案正式批准全国范围内的妇女选举权,这幅地图在美国已经家喻户晓,成为妇女选举权运动中强有力的可视论据。这幅妇女选举权地图是“批判性制图”实践的最早例证,女性开始通过地图绘制夺取权力、施加影响。虽然学界对何人绘制了第一幅妇女选举权地图仍存有争议④Bertha Knobe是1908年《妇女杂志》首次刊登的“妇女选举权地图”的绘制者,但是后来有人提出异议,认为1906年在芝加哥就已经出现了类似的选举权地图,目前仍无定论。参见Christina E.Dando,Women and Cartography in the Progressive Era,New York:Routledge,2018,P.181.,但是最初的妇女选举权地图显然利用了绘有美国国家轮廓的地图,把已经获得妇女选举权的州涂成黑色,反之保留白色。当时,美国妇女选举权组织(National American Woman Suffrage Association)采用了“以州为单位各个击破”[8](P225)的策略,每个州战况各异,妇女选举权地图恰好能够有效传达运动发展的程度和轨迹,成为“州-州”歼灭战的重要组成部分。

加利福尼亚州是最早利用妇女选举权地图为运动造势的州。与《妇女杂志》头版刊出的那幅地图一样,加州的妇女选举权运动者也将已经获取妇女选举权的州绘制成黑色,其他州保留白色。不同的是,她们在地图下方加了一行文字:“加利福尼亚女性没有选举权”。这幅妇女选举权地图向所有加州选民传达了一条明确的信息,即他们还“不在那幅地图上”[8](P225)。作为一种政治宣传工具,这幅妇女选举权地图“将明了的信息传达给了广大民众,帮助加州女性于1911年获得了选举权运动的胜利”[8](P225)。

受加州影响,其他州的妇女选举权运动者纷纷效仿,在运动中使用妇女选举权地图,并且在绘制过程中不断对妇女选举权地图进行修改和完善。在妇女选举权地图的助力下,到1918年,已有15个州的美国女性拥有了妇女选举权。与西方传统制图学对精确性和科学性的追求不同,这些进步时代女性制图者在绘制妇女选举权地图时更加注重地图的政治宣传性,借助地图所具有的权威性和视觉性达到夺取权力的目的。当然,这些妇女选举权运动者并非自觉投身于制图学改革,而是在特定的历史背景下不自觉地采用了不同的地图绘制方法。这种方法并非一蹴而就,而是经历了一定的演进过程。

起初,妇女选举权地图只是客观再现妇女选举权运动的一种“视觉证据”(ocular proof);之后逐渐演变为妇女选举权运动的政治宣传工具(propaganda)。这一转变主要包括两个方面:色彩的转换和文本的使用。妇女选举权地图开始向政治宣传工具转变的第一步是地图颜色的对换,之前的妇女选举权地图将享有妇女选举权的州绘制成黑色,其他州绘制成白色,而1911年《妇女杂志》选用了一张“黑白颠倒”的妇女选举权地图,这张地图突破性地将享有妇女选举权的州绘制成白色,未获得妇女选举权的州绘制成黑色。这样,原本仅用以区分区域的“白色”和“黑色”带有了政治色彩,“白色等同于纯洁、品德、自由,而黑色等同于污秽、无知、奴隶制”[9](P49)。随着颜色的对调,妇女选举权地图发挥作用的重心由记录胜利转变为指引方向,在视觉上警示人们尚未获得妇女选举权的地区仍处于黑暗之中。

此外,配有宣传辞令的妇女选举权地图也相继出现,使妇女选举权地图完全转变成为一种政治宣传工具。比如,1912年《女性公民》(The Woman Citizen)杂志重新刊登了上文所述的那幅“黑白颠倒”的妇女选举权地图,同时增添了与地图相互呼应的宣传辞令:“热爱公正和自由的人,请看这幅地图,看看那些女性已经获得选举权的六个荣耀之州……看看吧,是否有什么感触?看着这幅地图,您能无动于衷吗?……我们必将令这幅地图发生持续的变化。”[10](P185)(见图 2)这种搭配政治宣传标语的地图很快被制作成海报、传单、手册等宣传品,在各州的运动中大量使用,为妇女选举权运动造势。最终,运动者甚至可以脱离实体对其进行引用,可见妇女选举权地图的影响力。

图2 “黑白颠倒”并且增加了宣传辞令的妇女选举权地图

曾几何时,西方传统制图学传达的一直是“帝国主义信息”[1](P277),听命于国家、商业、军事等利益主体,与民族-国家和帝国主义的兴起息息相关;然而,当女性试图解决社会平等问题和谋取自身政治目的时,地图成为她们推进事业的政治手段。作为一种“批判性制图”实践,妇女选举权地图将美国各地政治权力的不平等状况展露无遗,用一种无可辩驳的“视觉证据”和“地理逻辑”为妇女选举权运动正名。用妇女选举权地图夺取政治权力的策略正是利用与传统男子权威紧密相关的地图去说服男性选举者,可谓“以其人之道,还治其人之身”。作为一种权力工具,地图多被用来维护现有法律、法规,然而妇女选举权运动者却将地图的矛头指向了这些社会法规,运用地图为美国女性争取到一定程度的社会平等和法律权力。

二、女性化:社区专题地图

美国进步时代期间,女性在积极争取选举权的同时,也大力推动了“社会安置中心”(social settlement)建设。在建设社会安置中心的过程中,女性工作者针对各自社区存在的问题绘制了大量专题地图(thematic map)⑤专题地图反映的主题内容十分广泛,从自然地理现象到社会经济等人文地理现象无所不包。这里将美国进步时代女性针对各自社区中存在的问题而绘制的专题地图统称为社区专题地图,比如家庭每周工资收入地图、社区居民国籍分布图、伤寒症爆发原因图等。。这些社区专题地图是进步时代女性“批判性制图”实践的又一有力例证。一直以来,西方传统制图学被认为是一门具有客观理性的男性科学,但这种气质关联并非与生俱来,而是社会建构的产物。时至美国进步时代,一些受过高等教育的中产阶级白人女性不再甘于留在家庭之中,她们以解决教育、移民、公共卫生、食品安全等“城市家政”(municipal housekeeping)问题为己任,开始对日常生活和女性的生命轨迹进行地图绘制,从而使地图呈现出更多女性特质——使绘制者从高高在上的“神”变成了具体、有形的观察者,并且在观察者和被观察者、绘制者和被绘制者之间建立了一种互助、信任和共情的关系。

“社会安置中心”最早出现在1884年的伦敦⑥伦敦的汤恩比馆(Toynbee Hall)是全世界第一座社会安置中心,是“工作者与工作对象相亲相爱”理念的发源地。其创立者主要是来自牛津大学和剑桥大学的学生,他们怀着满腔热情,倡导改革,扶助贫民,与穷人共同生活,实践着助人自助的人道主义理想。参见徐富海:《从汤恩比馆到赫尔大厦——社区睦邻运动发展过程及启示》,《中国民政》2016年第14期。,主要提倡受过高等教育的志愿者和穷人住在一个社区,共同生活,促进改革,此举开欧美“睦邻运动”先河,推动了近代西方社会福利和社会工作的发展。1889年,简·亚当斯(Jane Addams)等人将“社会安置中心”引入美国。20年后,“社会安置中心”遍布美国各地,最具代表性的是亚当斯等人领导的芝加哥“赫尔之家”(Hull House),在解决城市化、工业化、移民等社会问题时发挥了重要作用。“赫尔之家”的女性工作者不但在社区内开办学校,开展救助活动,而且积极进行社区调查,发表了《赫尔之家地图和论文集》(Hull-House Maps and Papers,1895),其中包含8幅地图和11篇论文。“赫尔之家”女性工作者非常重视地理和制图的作用,认为基于地方的调研和空间分析能够有效说明社会问题。因此,《赫尔之家地图和论文集》的出版者将题目中的“地图”置于“论文”之前并非偶然,“其中地图的重要性要超过论文”[11](P275),论文不过是对地图的补充和说明。

《赫尔之家地图和论文集》只是“社会安置中心”女性工作者大量研究成果中的一小部分。不同“社会安置中心”的女性工作者以各自所在的社区为依据,通过田野调查、地图绘制等研究方法来阐释日常生活中存在的问题,开创了一种强调空间分析的制图文化。作为一种“批判性制图”实践,女性工作者绘制的社区专题地图脱离了西方传统制图学对国家领土、军事利益的关注,而是注重日常生活的方方面面,使西方传统制图学发生了某种女性化转变。

对日常生活地理的关注是制图学女性化转变的具体体现之一,各个社会安置中心的女性工作者绘制了内容丰富的专题地图,比如,家庭每周工资收入图(见图3)、居民国籍分布图(见图4)、伤寒症爆发原因图、禁酒法实施分布图、储煤场和城市垃圾场等居民居住环境图等。虽然这些女性工作者并非专业制图师,其绘制的地图也称不上精美,但是每一幅地图的主题都与当地居民的日常生活密切相关。这些女性工作者也是当地居民,她们使用的是一手调查数据,因此这些专题地图能够有力地呈现各个社区的问题所在,具有很高的制图学和社会学研究价值。

图3 《赫尔之家地图和论文集》中的家庭每周工资收入图

图4 《赫尔之家地图和论文集》中的居民国籍分布图No.1

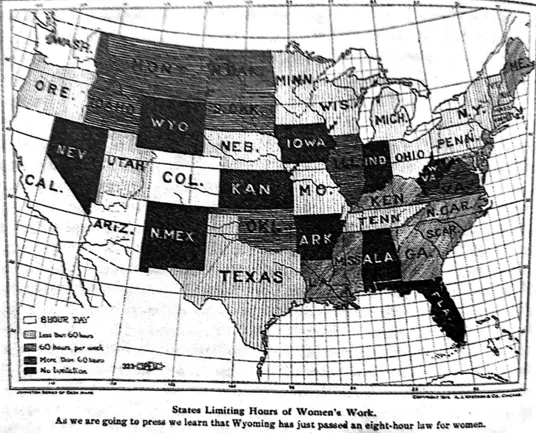

除了对日常生活的关注之外,制图学女性化转变还体现为制图者对女性生命轨迹的地图绘制,包括:女性8小时工作制地图、子女监护权地图、女性员工分布图等。其中,女性对子女的监护权地图由家庭联盟组织(The House League)刊登在1912年的《绘制者》(The Delineator)杂志中,1913年经修改再刊于《女性公民的图书馆》(The Woman Citizen's Library)。再刊地图主要有三种色调:白色、灰色和黑色,白色代表父母对孩子享有共同的监护权,灰色代表母亲享有有限的监护权,黑色代表父亲享有绝对的监护权。美国女性贸易统一联盟(National Women's Trade Union League)于1915发表的女性8小时工作制地图(见图5)也采用了类似的方式来呈现统计数据:每天8小时工作制的州被绘制为白色,每周工作时间小于60小时的州为条纹,每周工作时间等于60小时的州为浅色阴影,每周工作时间大于60小时的州为深色阴影,对工作时间没有任何时限的州则为黑色。

图5 女性8小时工作制地图

制图学的女性化转变并不仅仅指地图绘制的对象为女性,或者地图的绘制者是女性,更重要的是指制图本身开始呈现更多女性特质:制图的立场性和反身性。制图的“立场性”是指地图的绘制者有其自身的立场和位置,不可能完全客观中立。传统的、男性气质占主导的制图实践总是强调制图者是“一个超然的观察者”[12](P38),像无形的神一样远远地观察被绘制的对象,自身不存在任何立场,在推崇制图科学性和精确性的同时,认为这个世界“是客观可知的,在科学技术的帮助下,地图可以忠实地捕捉和再现空间信息”[13](P480),力图用中立、客观、透明等特质掩盖地图的话语本质和立场性。相反,“社会安置中心”的女性工作者在绘制地图时却时常凸显自身的立场性——通过建设自身所在的社区改善社区中人们的生活,力图为女性、儿童、新移民和其他中低阶层的弱势群体争取平等权力——这种立场性揭示而非掩饰制图和权力之间的复杂关系。

制图的反身性是指“一种行为能力,以及对自己的行为进行批判性反思的能力,从而重塑自身的行动和感知,并且对自身的身份特征进行重构”[12](P38)。在女性主义地理学中,反身性主要用来描述研究者的一种批判性的自我意识,一种对研究者在研究行动中所处位置自觉、内省的反思,从而对研究背后不平等的权力关系进行审视。这种反身性也涵盖了一种帮助研究客体通过各种方式发声的努力。研究者、分析者和被研究者之间是一种互助、信任和共情的关系。女性工作者创办“社会安置中心”的宗旨既是自助又是助人,因此这些为解决实际问题而绘制的专题地图具有极强的立场性和反身性。她们在利用制图参与社会改革的同时对西方传统制图学进行了女性化的突破,也为女性进一步参与社会改革奠定了基础。

三、民主化:公路交通地图

在美国进步时代,自行车和汽车产业先后兴起,女性骑车和驾车外出旅行逐渐被社会所接受,她们因此获得了更广阔的活动空间,并且通过创作旅行日志和绘制游历地图参与到了绘制公路交通地图的公共事业当中,某种程度上成为地理知识的生产者和传播者。与男性占主导的西方传统制图方式不同,绘制这些公路交通地图的数据和资料不再受控于权威机构或者学术机构,而是来自不同阶级的个人和组织,属于“公共制图”范畴,是对“批判性制图”理论的另一种实践方式,体现了“制图的民主化”[14](P150)。

“公共制图”是指一切与学术无关的制图实践,“以服务大众为宗旨”[15](P12),其形式多种多样,可以是探险者对自己旅行路线的绘制,也可以是普通民众或者民间组织对任何地理相关事物的记录和绘制等。美国进步时代期间,女性个人和女性组织都参与了公共交通地图的绘制。其中具有代表性的个人例证是女性作家艾米丽·珀斯特(Emily Post)所绘制的27幅公路地图(见图6)。1915年,珀斯特进行了一场从纽约到旧金山的驾车旅行,之后在《科利尔杂志》(Collier's Magazine)上发表了游记,一年后又出版成书,并附上了27幅手绘地图,对应旅行不同阶段可以补充给养和值得游历的地点。此外,许多女性旅行者加入了美国当时盛行的自行车和汽车俱乐部。这些俱乐部借助各自会员的旅行日志和手绘地图得以不断刊发新版公路交通地图,不但拥有自己的刊物,并且建立了配套的出版公司,大力推动了公共交通地图的绘制。这些俱乐部大多欢迎女性会员加入,因为她们绘制的地图往往更加详尽和细致。

图6 艾米丽·珀斯特游历地图之一

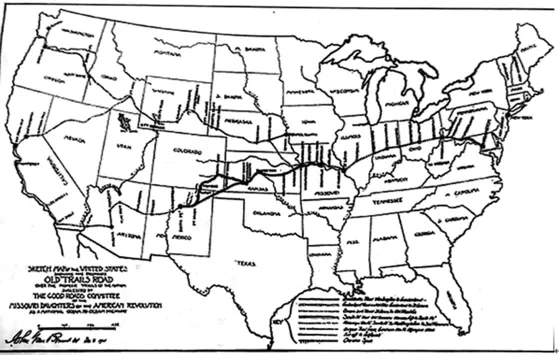

与“公共制图”类似,“社区制图”⑦在英文文献中,社区制图所对应的英文为community mapping,participatory mapping,aboriginal mapping或indigenous mapping等。也是对“批判性制图”理论的一种民主化实践。它是通过居民集体参与将社区的空间信息、自然资源、经济问题等绘制成图的过程,因此,它是一种以社区民众为主体的交互式资料收集方式,以启发社区民众对其环境、资源、历史等的认知与认同,同时也是一种系统整理当地知识的方式[16](P96)。可以肯定,美国进步时代女性并不知道“社区制图”这一20世纪末才被提出的制图学概念,但是一些女性组织在制图实践中已经遵循了这一理念。比如堪萨斯州女性组织“独立战争的女儿”(The Daughters of the American Revolution,DAR)绘制的圣达菲贸易通道图(Santa Fe Trail)、密苏里州女性组织“独立战争的女儿”绘制的密苏里州高速路线图等。与传统制图实践强调的由上而下、技术精英式的方式不同,这些美国进步时代女性组织在绘制地图时采取的是由下而上、普通民众参与“社区制图”的方式。

以堪萨斯州“独立战争的女儿”绘制的圣达菲贸易通道图为例:圣达菲贸易通道位于美国中部,在1820年至1880年是一条重要的贸易通道,但是从20世纪初开始被渐渐遗忘。为了保护古圣达菲贸易通道,堪萨斯州“独立战争的女儿”发起了绘制圣达菲贸易通道图等保护活动。堪萨斯州“独立战争的女儿”倡导保护圣达菲路堪萨斯州路段的原因是:作为美国独立战争英雄后代,她们致力于保护历史遗迹并弘扬爱国主义。而圣达菲贸易通道正是美国精神的化身,可以被视为一种历史遗迹,加之全国范围内“好公路”运动的兴起,堪萨斯州“独立战争的女儿”开始大声疾呼:“这条路正在被遗忘和抹去,我们必须对此进行相关研究,从一切可能的渠道获取信息,尽管有时获取信息相当困难。”[17](P65)她们希望在圣达菲贸易通道的两旁尽可能多地设置路标,以保护和修缮这条曾经无比重要的贸易通道,然而首要的问题就是确定原圣达菲贸易通道的准确位置和走向,精确还原圣达菲贸易通道路线图就成了重中之重。

消息一经传播,堪萨斯州“独立战争的女儿”就接到了许多堪萨斯居民的来信,这些居民或是曾经亲身走过这段商路,或是曾经居住在这段商路两旁,他们纷纷用自己的经历为重绘圣达菲贸易通道贡献力量。通过多方调查,堪萨斯州“独立战争的女儿”最终确定了圣达菲通道的位置,并重新绘制了圣达菲通道地图。堪萨斯州“独立战争的女儿”在绘制地图过程中追踪与搜集了当地群众对圣达菲贸易通道的了解,这种制图方式强调了社区群众通过制图主动表达他们对土地的认同与了解的社会过程,“从社会文化的角度描绘社区对景观的理解,形成了与现有权力结构不同的语言和图像,所包含的内容与由公共机构观点主导的‘主流’地图非常不同”[16](P96),可谓开启了传统制图的民主化进程。

堪萨斯州“独立战争的女儿”女性组织通过“社区制图”绘制的公路交通地图与美国国家政府绘制的更加系统的公路交通地图极为不同,她们更加注重对古圣达菲贸易通道的恢复和保护,使这条公路成为一种历史古迹,具有观光游览价值,从而保存当地的历史文化风貌。她们集资在道路两旁竖立的96座花岗岩路标,使当地的风景发生了实实在在的变化,在美国构建了一道新的公路风景。

在堪萨斯州“独立战争的女儿”绘制古圣达菲贸易通道地图之后,密苏里州“独立战争的女儿”试图在其境内古圣达菲路线的基础上扩建一条密苏里州高速公路,以将古路恢复和“好公路”建设结合起来。在派出众多车辆进行实地考察之后,她们绘制了一幅建议性的公路蓝图(见图7)。这幅蓝图中绘制的路线被认为是“最为实际的,并且兼顾了代表性的风景和历史因素”[18](P161)。可以说,这些女性组织不仅仅是在绘制地图,更是在构建风景。

图7 密苏里州“独立战争的女儿”绘制的密苏里州高速公路蓝图

西方传统制图学是一种“霸权主义制图学”[10](P5),长期掌控在国家、军事机构、出版机构等权力机构手中,而进步时代女性个人和女性组织开展的“公共制图”和“社区制图”实践则让更多人尤其是处于社会边缘地位的人加入制图实践中来,共同构建他们身边的风景。虽然这种制图的民主化仍旧存在很多局限,没有完全打破性别、种族、阶级等界限,将制图权赋予每一个人,但是女性以及更多普通民众的参与就预示着变化的开始,一场制图学“民主化”的革命已然揭开序幕。

四、多样化:操演地图

除了政治化、女性化、民主化,女性“批判性制图”实践也具有多样化的特征。“批判性制图绝不是对地图的批判,而是试图去欣赏不同人或组织在生产和使用地图时所运用的多样方式。”[13](P38)实现制图多样化的方式不胜枚举,这里仅以“操演地图”(performance cartography)⑧目前国内还没有对performance cartography一词较为权威的学术翻译,存在“表现制图”“性能制图”“行为制图”等不同译法,这里翻译成“操演地图”,用来强调进步时代女性用身体和行为绘制地图的独特方式,凸显这种制图方式的仪式性和表演性。为例说明美国进步时代女性传教士如何利用“批判性制图”发挥社会影响。在进步时代,全世界共有上百万名来自美国的女性传教士,“占美国传教士总数的三分之二以上”[19](P191),她们在传教工作中使用和绘制了许多地图,“操演地图”便是其中较为独特和重要的一种,可谓女性“批判性制图”实践多样化的绝佳例证。

“操演地图是一种非物质的、口头的、视觉的或者动觉的社会行为,比如用姿态、仪式、唱诵、列队行进、跳舞、诗歌朗诵、讲故事等表达和传播方法来定义和解释空间知识或地理实践。”[20](P4)作为一种社会行为,“操演地图”强调地图绘制的过程和行为本身,不注重最终形成的制品,具有很强的灵活性和互动性,是一种非常有效的教学工具,因此被美国女性传教士广泛用于国内传教工作当中。其中,“地图谈”(Map Talks)在女性传教士创造的“操演地图”中又最具代表性。

“地图谈”主要指一些短小的地理课,被穿插在各种传教活动之中,通常会囊括许多参照地图和地理信息。有时“地图谈”又会被设计成戏剧性的对话,在传教士和友人之间展开,有时也会邀请嘉宾加入对话。起初,《国内传教月刊》(Home Mission Monthly)等杂志会以大量版面刊登关于“地图谈”的指导性文章,指导传教工作者如何开展“地图谈”活动。部分文章还被印制成宣传手册,以便人们传阅。最终,众多“地图谈”活动被记录下来,结集成《传教成真》(Making Missions Real,1919)一书,该书共包含54个“地图谈”活动,其中大半都由女性传教者创作完成。

此外,在一些主日学校(Sunday School)中,女性传教士会让学生用星星或旗子形状在地图上标出各个传教点的位置,或者用丝带在地图上连接传教点和传教总部,利用书本和杂志上的地图和图片带领学生进行一场“虚拟之旅”。有时,学生也会“化身”为地图,“在条件允许的情况下,一张世界地图被平铺在地板上,学生们一边手持燃烧着的蜡烛,组成一幅传教点分布图,一边听老师讲述关于传教的故事”[21](P87)。可以说,“地图谈”和主日学校中的这些教学活动都是一些极具仪式性的“操演地图”绘制实践,帮助学生在建构自身空间地理知识的同时,了解传教工作的内容和意义。

正是在这些“操演地图”的鼓舞和激励下,更多美国单身女性开始投身传教工作,她们漂洋过海到异国他乡独立开展教育、医疗等相关传教活动。她们在传教的同时撰写了许多文章和书籍,其中囊括了大量的地图和地理信息。这些文章和书籍均在美国国内出版发行,并得到广泛传播,对美国国内读者的地理想象建构起到了举足轻重的作用,对美国女性的影响也极为突出。传教工作不仅为美国女性提供了接受教育和发挥才能的机会,而且使女性独自旅行成为可能。女性“以宗教为平台进入传教工作的公共空间中去……宗教好似起到了特洛伊木马的作用,让女性披上了宗教的外衣,得以名正言顺并且颇具影响地进入社会和政治领域”[22](P126)。表面上看,她们服务于宗教,但是事实上她们打破了传统的性别空间规范,为自己开辟了前所未有的广阔天地。可以说,她们通过生产地理知识,重新构建了美国人关于世界、关于自身的地理想象,一定程度上从男性手中夺取了制图的话语权。

此外,那些踏出国门的美国女性传教士在海外也产生了一定的社会影响。美国国家身份使这些女传教士与殖民主义必然构成共谋关系,但是性别身份又使她们的海外传教行为具有了更加复杂的张力结构⑨在进行海外传教时,美国女性传教士需要努力平衡与协调女性身份与美国国家身份、基督教文化身份和白人种族身份这些外在的强势身份所形成的三组张力关系。参见朱骅:《美国新教来华女传教士“边疆意识”结构分析》,《妇女研究论丛》2015年第4期。,从而使其在为殖民主义开疆拓土的同时,产生一定的附带性影响,某种程度上在异国对传统性别空间划分发起了挑战。如学者朱骅论及在华美国女性传教士时指出:“对于她们来说,中国不仅是美国国家利益在20世纪的新边疆……更是实现性别空间公共化的新边疆。”[23](P91)

身为女性,海外美国女性传教士有着与海外美国男性传教士不同的“边疆意识”[23](P92),这在她们绘制的地图和记述的文字中都有所体现。以在中国进行传教活动的美国传教士为例:男性传教士多关注自然资源、贸易潜力、基础设施建设和现代化进程,如铁路建设、电报、电话的使用等;而女性传教士更青睐风景和气候,更多着墨于中国人文地理(见图8)。她们记录中国女性的卑微地位,并试图唤醒中国女性的反抗意识,“对中国的两性关系与社会伦常秩序产生极大的冲击,如反缠足、反纳妾、反溺婴、反人口买卖等”[23](P94)。可以说,美国女性传教士的海外活动既与殖民主义共谋,又对男权社会提出了挑战。

图8 美国女性传教士绘制的南亚和东亚传教驻地地图的一部分

但是必须指出,美国女性传教士在殖民地和美国国内绘制地图时使用了迥然不同的方式。虽然美国女性传教士在海外传教过程中绘制的地图和记述的文字与男性传教士表现出了不同的关注点,但是却无法改变其对殖民地入侵的本质。在殖民语境下,美国海外女性传教士绘制的地图与西方传统制图学达成同谋,一起发挥着构建帝国和殖民地想象的功用,完全没有了她们在美国国内绘制“操演地图”的多样性特性,因而制图的批判性尽失。

为国家和帝国主义利益服务的西方传统制图学一直以来都将“地图”视为实在的、不变的“真理”,但是现在有越来越多的学者开始思考,地图其实一直都处在变化之中,绘制的过程比成品更为重要。“批判性制图”理论最初也是最为重要的发起人J.B.哈利(J.B.Harley)在其组织编写的6卷本《制图史》(The History of Cartography)中曾专门对“操演地图”做了详细的定义和论述,称其为世界制图史不可或缺的组成部分,在非洲、美洲等土著文化中占有极为重要的地位。美国进步时代女性传教士能够在当时特定的时空条件下绘制出“操演地图”,既体现出这些古老制图方式不息的生命力,又体现出了人类始终如一的制图冲动。现代意义上的“地图”不过是人类众多制图形式中的一种,“批判性制图”实践旨在改变这一现状,让制图的形式多样化起来。进步时代美国女性传教士绘制的“操演地图”反映的正是这种“批判性制图”的理念,在使地图绘制形式多样化的同时,有力地阐释了地图绘制过程在共同体意识建立过程中的重要性。地图从来都不仅仅是对地理世界的再现,而是“一种认知系统,一种物质文化,一种社会建构”[20](P1)。

五、结语

美国进步时代女性绘制的妇女选举权地图、社区专题地图、公路交通地图和操演地图正是在21世纪被学者称为“批判性制图”的制图实践,可以说美国进步时代的女性绘图者将“制图革命”[10](序言)提前了一个世纪,并且取得了前所未有的成果。她们在各自的活动和工作中以制图为谋取权力的策略,成为地理知识的生产者和传播者,在重塑自身的同时,也改变着身边的风景。至1997年,尼古拉斯·哈夫曼(Nikolas Huffman)在文章中呼吁“一种明确的女权主义制图实践”[5](P255),这种实践有助于恢复“地图带有的力量和乐趣,并使其为女权主义所用”[24](P255),女性的“批判性制图”最终从实践的自发走向了理论的自觉。女性的生活正在发生变化:随着女性的流动性越来越强(身体上、社会上、政治上),她们利用并创造了更多的地图和地理知识,在各条战线的公共空间中发挥着巨大的作用。她们绘制的地图也享有了更大的社会影响力,源源不断地被创造、被分享、被传播。