论孙康宜的学术研究与文学创作*

2019-12-16□韩晗

□ 韩 晗

今年73岁的孙康宜教授是国际汉学界有代表性的学者,她在中国古典文学研究界深耕多年,著作等身。她曾任普林斯顿大学葛思德东方图书馆(Geside Eastern Library of Princeton University)馆长,后又两度出任耶鲁大学东亚系(Yale Council on East Asian Studies)主任,2015年当选为美国人文与科学院(American Academy of Arts and Science)院士,2016年又当选为台湾“中央”研究院院士,在国际中国古典文学研究界声誉卓著。并且,孙康宜还是一位驰名国际的华语散文家,其代表作《我看美国精神》《走出白色恐怖》不但在华语散文界影响颇大,而且还被翻译为韩文、捷克文,在其他国家和地区出版,形成了世界性的影响。

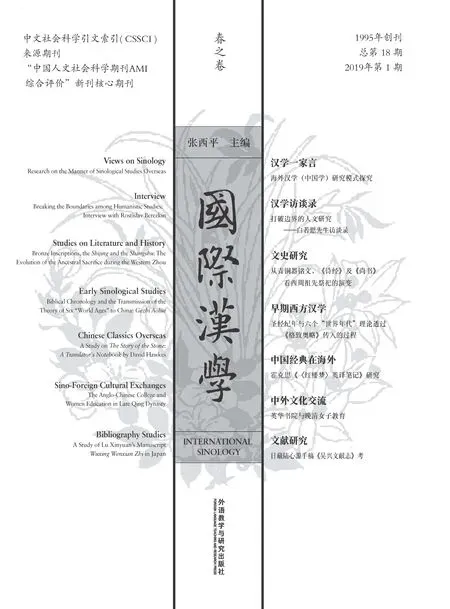

但目前国内外学界对于孙康宜的学术研究及文学创作的综合系统研究,仍较为不足。据笔者统计,目前学界对于孙康宜的研究论文(含访谈录)大约有40余篇,可分为三类。一是学术访谈,主要邀请孙康宜就某一个学术或文化问题谈自己的看法;二是专门论文,即针对孙康宜某一种学术研究进行局部深研,譬如花间词、明清女性文学或文学史观等等;三是书评或近似于书评的研究,即对孙康宜创作、主编的某一本著述的得失进行探讨。

一

孙康宜的学术研究分为如下两个阶段。

与其他同时代的许多海外华裔学者相似,孙康宜出生于中国大陆,20世纪40年代末去中国台湾,并在那里完成了初等、高等教育,而后赴美国继续攻读硕士、博士学位,最后在美国执教。但与大多数人不同之处在于,孙康宜的人生轨迹跌宕起伏。因此,孙康宜的学术研究分期,也与其人生经历、阅历有着密不可分的联系。

1944年,孙康宜出生于北京,两岁那年,为躲避战乱而举家迁往台湾。其父孙裕光毕业于早稻田大学,并曾短期执教于北京大学,而其母陈玉真则是台湾人。孙康宜举家迁往台湾之后,其父亦无辜受到政治案的牵连而入狱十年。①孙康宜:《走出白色恐怖(增订版)》,北京:生活·读书·新知三联书店,2012年,第222页。

可以这样说,幼年至少年时期的孙康宜,一直处于颠沛流离之中。在其父蒙冤入狱的岁月里,她与母亲在高雄林园乡下相依为命。这样独特且艰苦的生存环境,锻炼了孙康宜坚强、自主且从不依赖他人的独立性格,也为其精于钻研、刻苦求真的治学精神起到了奠基作用。

1962年,18岁的孙康宜保送进入台湾东海大学外文系,这是一所与美国教育界有着广泛合作并受到基督教会支持的私立大学,首任校董事长为前“教育部长”杭立武先生,这是孙康宜学术生涯的起点。据孙康宜本人回忆,她之所以选择外文系,乃与其父当年蒙冤入狱有关。英文的学习可以让她产生一种逃避感,使其可以不必再因为接触中国文史而触景生情。

在这样的语境下,孙康宜自然对英语有着好感,这也为她今后从事英语学术写作、比较文学研究打下了基础。她的学士学位论文《赫尔曼·麦尔维尔,1819—1891》(Herman Melville,1819—1891)以美国小说家赫尔曼·麦尔维尔(Herman Melville,1819—1891)的小说《白鲸》(Moby Dick)为研究对象。用孙康宜本人的话讲:“他一生中命运的坎坷以及他在海洋上长期奋斗的生涯,都使我联想到自己在白色恐怖期间所经历的种种困难。”①孙康宜:《藉着书写和回忆,我已经超越了过去的苦难》(燕舞采写),《经济观察报》2012年9月3日,第40版。

从东海大学毕业后,孙康宜继续在台湾大学外文研究所攻读美国文学研究生。在台湾大学外文所攻读硕士学位期间,成绩优异的孙康宜就被新泽西州立大学罗格斯分校(Rutgers, the State University of New Jersey)图书馆学系的硕士班录取。这是一个与孙康宜先前治学(英美文学)与其之后学术生涯(中国古典文学)并无任何直接联系的学科,但却是孙康宜在美国留学的一个重要过渡,因为她想先学会如何在美国查考各种各样的学术资料,并对书籍的分类有更深入的掌握。1971年,孙康宜获得该校图书馆学系的硕士学位之后,旋即进入南达科他州立大学(South Dakota State University)英美文学硕士班学习,这是孙康宜获得的第二个硕士学位——她又重新进入到了英美文学研究领域。

毕业后,孙康宜进入普林斯顿大学东亚研究系(Department of East Asian Studies at Princeton University)博士班,开始主修中国古典文学,副修英美文学与比较文学,师从牟复礼(Frederick W.Mote,1922—2005)、高友工(Yu-kung Kao,1929—2016)等知名学者。此时孙康宜真正开启了她未来几十年的学术研究之门——比较文学视野下的中国古典文学研究。

1978年,34岁的孙康宜获得普林斯顿大学博士学位,并发表了她的第一篇英文论文,即关于加州大学伯克利分校东亚研究所(the Institute of East Asian Studies at University of California,Berkeley)教授西里尔·白之(Cyril Birch)的《中国文学文体研究》(Studies in Chinese Literary Genres)的书评,刊发于《亚洲研究》(Journal of Asian Studies)杂志上。这篇文章是她用英文进行学术写作的起点。

1979年是孙康宜学术生涯的重要转折点。她的第一份教职就是在人文研究颇有声誉的塔夫茨大学(Tufts University)任助理教授,这为初出茅庐的孙康宜提供了一个较高的起点。同年,孙康宜回到中国大陆,并在南京大学进行了学术讲演,期间与唐圭璋、沈从文与赵瑞蕻等前辈学者、作家有过会面。作为新时期最早回到中国大陆的旅美学者之一,孙康宜显然比同时代的其他同行更有经历上的优势。

次年,在创建了普林斯顿大学东亚系的系主任牟复礼教授的推荐下,孙康宜受聘普林斯顿大学葛思德东方图书馆担任馆长,这是一份相当有荣誉感的职位,比孙康宜年长53岁的中国学者兼诗人胡适曾担任过这一职务。当然,这与孙康宜先前曾获得过图书馆学专业的硕士学位密不可分。在任职期,普林斯顿大学出版社(Princeton University Press)出版了孙康宜的第一本英文专著《晚唐迄北宋词体演进与词人风格》(The Evolution of Chinese Tz’u Poetry: From Late T’ang to Northern Sung,1994)。这本书被认为是北美学界第一部完整研究晚唐至北宋诗词的系统性著述,奠定了孙康宜在北美学术界的地位。1982年,孙康宜开始执教耶鲁大学东亚系,并在两年后担任东亚系主任。1986年,她获得终身教职。

在《晚唐迄北宋词体演进与词人风格》一书中,孙康宜以温庭筠与韦庄二人为对象,以文体学为研究方法论,探索了花间词独特的结构原则。20世纪60至80年代,是文体学研究在北美突飞猛进的年代,孙康宜撰写这本书的时候,正是文体学研究在美国学界声势正隆的20世纪70年代末,甚至可以说,文体学代表了当时美国文学理论界最为前沿的研究方法。当时美国著名文艺理论家韦勒克(René Wellek,1903—1995)曾认为:“文体学研究一切能够获得某种特别表达力的语言手段,因此比文学甚至修辞学的研究范围更广大。”①勒内·韦勒克、奥斯汀·沃伦著,刘象愚、邢培明、陈圣生、李哲明译:《文学理论》,北京:三联书店,1984年,第191页。从孙康宜第一本学术专著便可看出其对于欧美前沿文学理论的关注并努力在中国文学的研究中借鉴这些理论。

值得一提的是,“花间词”得名于五代后蜀诗人赵崇祚编辑的《花间集》。该词集收录了18位词家的500首词,其共同主题是描述女性以及异性之间的相思。在孙康宜的第一本学术专著里,她就用欧美文学理论界前沿的文体学理论来解读花间词,可以这样说,这本书在总体上奠定了孙康宜今后的学术风格。此后孙康宜开始将目光聚集在中国古典文学之上,并完成了自己的第二本英文专著《六朝文学概论》(Six Dynasties Poetry,1986)。

从严谨的学科设置来看,唐宋文学与六朝文学显然是两个不同的方向,但孙康宜并不是传统意义上的历史考据研究学者,她更注重于在现代性的视野下,凝视中国古典文学的传统性变革,即“作家”如何在不同的时代对政治、历史乃至自身的内心进行书写的流变过程。这与以“朴学”为传统的中国大陆主流古典文学研究不尽相同,而是更接近西方学界主流研究范式——将话语分析、心理分析、女性主义与文体研究理论引入古典文学研究范畴中。

这就不难理解孙康宜的第三本英文专著《情与忠:陈子龙、柳如是诗词因缘》(The Late-Ming Poet Ch’en Tzu-lung: Crises of Love and Loyalism,下文简称《情与忠》)成为该领域的代表作之缘由。陈子龙是一位被后世誉为“明诗殿军”的卓越诗人,而且他官至“兵科给事中”,属于位高权重之人。明亡后,他被清军所俘并坚决不肯剃发,最终投水自尽。孙康宜将这样一个诗人作为研究对象,细致考察了他的文学活动、政治活动与个人日常生活之间的关系,认为其“忠”(家国大爱)与“情”(儿女私情)存在着情感相通的一面。

不言自明,《情与忠》的研究方式明显与先前两本专著不同,前二者属于概论研究,而后者则属于个案研究,但这三者之间却有着内在的逻辑联系:在比较文学视野下,用一系列现代研究范式来解读中国古典文学。这有别于传统学术的经典诠释研究。从这个角度来讲,孙康宜别出心裁地将中国古典文学研究推向了一个新的高度。

在孙康宜的一系列著述与单篇论文中,“现代”与“古典”合奏而鸣的交响旋律可谓比比皆是。如《〈乐府补题〉中的象征与托喻》着重研究了“咏物词”中的象征与托喻,而《隐情与“面具”——吴梅村诗试说》独辟蹊径,将“面具”(mask)说与“抒情主体”(lyric self)理论引入到了对吴梅村(即吴伟业)的诗歌研究当中,论述吴梅村如何以诗歌为工具,来阐释个人内心所想与家国寄托;《明清女性诗人之才德观》则是从女性主义的角度论述女性诗人的创作动机与群体心态。凡此种种,不胜枚举。

二

从东海大学到普林斯顿大学完整的学术训练,让孙康宜具备了“现代”的研究视野与研究方式,使其可以在北美汉学界独树一帜,成为当代中国古典文学研究最重要的学者之一。

但公正地说,用“现代”的欧美文学理论来研究中国古典文学,绝非孙康宜一人之专利。在海外汉学领域内,可谓比比皆是。如艾朗诺(Ronald Egan)对北宋士大夫精神世界的探索、浦安迪(Andrew H.Plaks)的《红楼梦》研究、宇文所安(Stephen Owen)对唐诗文本的精妙解读、余国藩(Anthony C.Yu, 1938—2015)的《西游记》再解读以及卜松山(Karl-Heinz Pohl)在儒家美学理论中的新发现等等,无一不是将新方法、新视野、新理论、新观点乃至新视角与传统的“老文本”相结合。甚至还有观点认为,海外中国古典文学研究其实就是不同新方法的博弈,因为研究对象是相对稳定、明确的。无疑,这是与中国现当代的文学研究截然不同的路数。

谈到这个问题,势必要谈到孙康宜学术思想的特殊之处。“传统”与“现代”的结合当然是大多数海外中国古典文学研究者的“共性”,但孙康宜的“传统”与“现代”之间却有着自身的特色,笔者认为,其特殊之处有二。

首先是女性主义的研究视角。这是许多海外中国古典文学学者并不具备的。在海外中国古典文学研究领域,孙康宜凭借着女性特有的敏感与个人经验对中国古典文学进行独特的研究与诠释,这是其特性而非共性。因此,“女性”这个角色(或身份)构成了孙康宜学术研究中一个重要的关键词。譬如她在研究陈子龙时,会对柳如是进行平行考察,而对于明代“才女”们的研究,则构成了孙康宜极具个性化的研究特色。

当然,很多人会同时想到另外两位华裔女性学者:田晓菲与叶嘉莹。前者出生于1971年,曾为《剑桥中国文学史》(The Cambridge History of Chinese Literature,该书的主编为孙康宜和宇文所安)中撰写从东晋至初唐的内容,并在六朝文学研究中颇有建树,而出生于1924年的叶嘉莹则是一位在中国古典文学研究领域成果丰硕的女性学者,尤其在唐宋词研究领域,成就不凡。

虽都是女性学者,但她们与孙康宜的研究仍有着不可忽视的差异。从年龄上讲,田晓菲应是孙康宜的下一代人,而叶嘉莹则是孙康宜的上一代人。孙康宜恰好处于两代学人之间。因此,相对于叶嘉莹而言,孙康宜有着完整的西学教育,即对于问题的认识与把握乃至个案研究,都更具备新理论与新方法。但之于田晓菲,孙康宜则显得更有文学批评意识。毕竟田晓菲是从中国现代史转型而来,其研究风格仍带有历史研究的特征,而孙康宜则是相对更为纯粹的文学研究,其“现代”意识下的女性主义研究视角,更有承上启下、革故鼎新的学术史价值。

广义地说,孙康宜将女性主义与中国古典文学糅合到了一起,打开了中国古典文学研究的一扇大门,提升了女性作家在中国古典文学史中的地位,为解读中国古典文学史中的女性文学提供了重要的理论工具。更重要的是,长期以来中国古典文学史的研究与写作,基本上都是男权中心主义为主导,哪怕在面对女性作家的时候,仍然摆脱不了男权中心主义这一既成的意识形态。

譬如《情与忠》就很容易让人想到陈寅恪的《柳如是别传》,该著对于陈(子龙)柳之传奇故事也颇多叙述,但仍然难以超越男权中心主义的立场,即将柳如是作为“附属”的女性进行阐释。但是在《情与忠》中,柳如是却一度构成了陈子龙文学活动与个人立场变化的中心。从这个角度来看,孙康宜不但提供了解读中国古典文学史中女性作家的理论工具,而且还为中国古典文学研究提供一个相当珍贵的新视野。史景迁(Jonathan Spence)曾评价该著的创见:“以生动的史料,深入考察了在17世纪这个中国历史上的重要时期,人们有关爱情和政治的观念,并给予了深刻的阐述。”①张宏生:《经典的发现与重建——孙康宜教授访谈录》,任继愈主编《国际汉学》第7辑,2002年。

其次是将现代欧美文学理论引入研究方法。之于传统意义上的中国古典文学研究而言,引入欧美文论具有一定的争议,与之相比,乾嘉以来中国传统学术(即“朴学”)中对古籍进行整理、校勘、注疏、辑佚加上适度的点校、译释等研究方式相对更受认可,也在古典文学研究体系中占据着主流地位。

随着“世界文学”的逐步形成,作为重要组成的中国古典文学,对其研究已经不能局限于其自身内部的循环阐释,而应将其纳入世界文学研究的体系、范畴及框架下。之于海外中国文学研究,尤其应承担这一历史责任。同样,从历史的角度来看,中国古典文学的形成绝非是在“一国”(非现在所言民族国家之概念)之内形成的,而是经历了一个漫长的民族融合、文化交流的过程。因此,中国古典文学的体制、内容与形态是处于“变动”的过程中逐渐形成的。

在这样的前提下,研究中国古典文学就必须要将当代欧美文论所涉及的新方法论纳入研究体系当中。在孙康宜的研究中,欧美文论已然被活学活用。譬如她对明清女性诗人的研究如《明清文学的经典与性别》《寡妇诗人的文学“声音”》等篇什,就是从比较研究着眼,即在不同时代、政权等语境下,不同的女性诗人如何进行写作这一问题;而中国古典文学经典文本、作家的传播与影响,也是孙康宜所关注的对象,譬如对“典范作家”王士祯的研究,她敏锐地发掘了宋朝诗人苏轼对王士祯的影响,并提出“焦虑”说,这实际上是非常典型的比较文学研究了。此外,孙康宜还对陶潜(陶渊明)经典化的流变、影响过程进行了文学史的审理,并再度以“面具理论”(她曾用此来解读过吴梅村)进行研究。这些都反映了欧美文学理论研究法已构成了孙康宜进行中国古典文学研究中一个重要的内核。

孙康宜通过自己的学术实践有力地证明:人类所创造出的人文理论具有跨民族、跨国家的共同性,欧美文学理论同样可以解读中国古典文学作品。譬如前文提到的《晚唐迄北宋词体演进与词人风格》一书(北大版将该书名改为《词与文类研究》),明显受到克劳迪欧·吉伦(Claudio Guillén,1924—2007)的《作为系统的文学:文学理论史札记》(Literature as System: Essays toward the Theory of Literary History)、程抱一(François Cheng)的《中国诗歌写作》(Chinese Poetic Writing)、埃里希·奥尔巴赫(Erich Auerbach,1892—1957)的《摹仿论:西方文学中的真实再现》(Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature)等西方知名著述的影响,除了文体学研究方法之外,还将话语分析与心理分析引入对柳永、韦庄等词人的作品研究中,通读全书,宛然中西合璧。

女性主义的研究视角与欧美文学理论的研究方法,共同构成了孙康宜学术思想中的“新”,这也是她对丰富现代中国古典文学研究体系做出的重要贡献。但我们也必须看到,孙康宜的“新”,是由她处于一个变革的时代所决定的,在孙康宜求学、治学的半个多世纪里,台湾从封闭走向民主,而中国大陆也从贫穷走向了复兴,整个亚洲特别是东亚地区作为世界目光所聚集的焦点而被再度写入人类历史中最重要的一页。在大时代下,中国文化也重新受到全世界的关注。孙康宜虽然面对的是古代经典,但从广义上来讲,她书写的却是一个现代化的时代。

三

哈佛大学东亚系教授、《剑桥中国文学史》的合作主编宇文所安曾如是评价:“在她[孙康宜]所研究的每个领域,从六朝文学到宋词及明清诗歌和妇女文学,都糅合了她对于最优秀的中国学术的了解与她对西方理论问题的严肃思考,取得了卓越的成绩。”而对孙康宜学术观点的研究,在中国大陆也渐成热潮,如陈颖的《美籍学者孙康宜的中国古典诗词研究》、朱巧云的《论孙康宜中国古代女性文学研究的多重意义》与涂慧的《挪用与质疑,同一与差异:孙康宜汉学实践的嬗变》等论稿,对于孙康宜学术思想中的“古典”与“现代”都做了自成一家的论述与诠释。

不难看出,孙康宜学术思想中的“古典”与“现代”已经被学界公认。笔者认为,孙康宜不但在学术思想上追求“古典”与“现代”的统一性,而且在待人接物与个人生活中,也将古典与现代融合到了一起,形成了“丰姿优雅,诚恳谦和”(王德威语)的风范。①王德威:《从吞恨到感恩——见证白色恐怖》(《走出白色恐怖》序),详见《走出白色恐怖(增订版)》,第1页。其中,颇具代表性的就是其与学术写作相呼应的散文创作。

散文既是中国传统文人最热衷的写作形式,也是英美现代知识分子最擅长的创作体裁。学者散文是中国新文学史上的重要组成,从胡适、梁实秋、郭沫若、翦伯赞到陈之藩、余秋雨、刘再复,他们既是所处时代杰出的学者,也是最优秀的散文家。同样,作为一位学者型散文家,孙康宜将“古典”与“现代”进行了有机的结合,形成了自成一家的散文风格,在世界华人文学界拥有稳定的读者群与较高的声誉。与孙康宜的学术思想一样,其散文创作,亦是徜徉古典与现代之间的生花妙笔。

从内容上看,孙康宜的散文创作一直以“非虚构”为题材,即着重对人文历史的审视与自身经验的阐释与表达,这是中国古代散文写作的一个重要传统。她所出版的《我看美国精神》《亲历耶鲁》《走出白色恐怖》等散文作品,无一不是如此。

若是细读,我们可以发现,孙康宜的散文基本上分为两个主题,一个是青少年的台湾时期,即对“白色恐怖”的回忆与叙述,另一个则是留学及其以后定居美国的时期,则是对于美国民风民情以及海外华人学者的生存状态所做的记录与阐释。在孙康宜的散文作品中,我们可以明显地读到作为“作者”的孙康宜构成了其散文作品的中心。正是因为这样一个特殊的中心,使得其散文的整体风格也由“现代”与“古典”所构成。

“现代”是孙康宜的散文作品所反映的总体精神风貌。笔者认为,在孙康宜的散文中,对于“现代”的追求有两个层面,第一个层面是对民主自由的呼唤,特别是对台湾“白色恐怖”的揭露。尽管孙康宜以“吞恨感恩”的情怀来纾解自己家族在历史中所遭遇的恩怨,但正是这种胸怀,反映了孙康宜用大爱来呼唤民主自由。第二个层面则是孙康宜的世界性眼光。孙康宜出生于大陆,在台湾长大,又去美国求学,在治学的生涯中,孙康宜先后到访过世界几十个国家,而这正是人类借助互联网技术,瓦解了人类不同政治阵营的冷战,积极推动全球化进程加剧的历史关键时期。在《我看美国精神》《亲历耶鲁》等散文集中,孙康宜敏锐地发现了全球化时代下,人类“环球同此凉热”的共同命运,譬如在《21世纪的“全球大学”》中就全球化语境下高等教育变革的探讨,在《疗伤》中结合自己先生张钦次的际遇来评述自己对于“9·11事件”的看法以及《人文教育还有希望吗?》中表现出对于当下人文教育的关切等等,这些因世界性眼光而文学化的篇什,无一不是她在散文中重点关注的另一个现代性向度。

总而言之,上述孙康宜散文中所呈现出的两个现代性层面的特征,其实都是特定大时代的缩影,构成了孙康宜文学创作中独一无二的书写风格。海外华裔学者型散文家甚众,但如孙康宜这般曲折经历的,仅她一人而已。或者换言之,孙康宜以自身独特的经历与细腻的感情,为当代学者型散文的“现代”特征注入了特定的内涵。

笔者认为,当代海外华裔文学受制于接受者与作者自身所处的语境,使得文本中存在着一种语言的“无归属感”,或如汤婷婷(Maxine Hong Kingston)、哈金(Ha Jin)、谭恩美(Amy Tan)等以写作为生的华裔小说家,为了更好地融入美国干脆直接用英文写作,或如一些业余专栏作家或随笔作家(包括学者、企业家),用一种介于中国风格(Chineseness)与西式风格(甚至包括英文文法、修辞方式)之间的话语进行文学书写,这种混合的中文表达形态,已经开始受到文学界,尤其是海外华文研究界的关注。

读孙康宜的散文,很容易感受到她敬畏古典、坚守传统的一面以及对于自己母语——中文的自信,这是她潜心苦研中国古典文学多年的结果,深切地反映了“古典”风格对孙康宜的影响,其散文明白晓畅、措辞优雅,文如其人,在两岸三地,拥有稳定、长期且优质的读者群。《走出白色恐怖》与《从北山楼到潜学斋》等散文、随笔与通信集等文学著述,都是中国大陆、台湾与香港地区知名读书报刊或畅销书排行榜所推荐的优质读物。文学研究界与出版界公认:孙康宜的散文在中文读者中的影响力与受欢迎程度远远大于其他许多海外学者的散文。

孙康宜曾认为:“在耶鲁学习和任教,你往往会有很深的思旧情怀。”①孙康宜:《耶鲁:性别与文化》,上海:上海文艺出版社,2000年,第2页。从学术写作到文学创作,徜徉于“古典”与“现代”之间的孙康宜构成了当代中国知识分子的一种典范。孙康宜在以“古典”而闻名的耶鲁大学治学已有三十余年,中西方的古典精神已经浸润到了她日常生活与个人思想的各个方面。笔者相信,随着中国文学研究的国际化程度日益加深,海内外学界会从纵深的层面来解读孙康宜的学术观念、研究风格与创作思想中“现代”与“古典”的二重性,这或将是今后一个广受关注的课题,而目前对于孙康宜的研究,还只是一个开始。