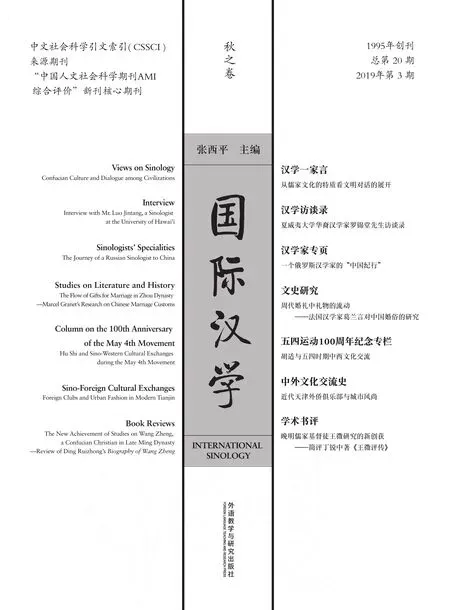

近代天津外侨俱乐部与城市风尚*

2019-12-14任云兰

□ 任云兰

俱乐部文化起源于17世纪的英国。开埠通商以后,西方侨民将在母国流行的俱乐部文化带到了中国,如在上海、天津、汉口、烟台等城市,都有西方侨民成立的俱乐部。这些俱乐部聚集了侨居地的外侨,尤其是上层人士,或商谈生意,在俱乐部达成交易,或休闲娱乐,一起读书、演剧、听音乐,一起游泳打球,修身健体,或在俱乐部了解母国的情况,共叙乡谊,或在俱乐部一起做慈善活动,成就共同的理想。

关于外侨俱乐部及外国侨民在中国城市的娱乐活动,学界已有一些文章涉及,喻枝英简单介绍了汉口英、法、德、日、俄五国租界的“波罗馆”和华商的“夜总会”即俱乐部的情况。①喻枝英:《“波罗馆”与“夜总会”》,《武汉文史资料》1997年第4期,第163—166页。若水探讨了1865年成立的芝罘俱乐部至1949年之前的演变历史,考证了芝罘俱乐部的来龙去脉、娱乐设施以及经历的历史事件。②若水:《芝罘俱乐部—一部烟台历史的风云画卷》,《走向世界》2013年第18期,第62—69页。毕可思(Robert Bickers) 通过梳理上海工部局乐队历史,剖析了上海租界当局的家长式管理理念和上海外侨在文化互动与交流中所表现出的可能性和局限性,并对工部局在传播西乐方面所起到的功效做出评估。③毕可思:《“苏伊士以东最伟大的文化财富”:上海工部局乐队与公共乐队的历史与政治(1881—1946)》,熊月之、马学强、晏可佳选编《上海的外国人》,上海:上海古籍出版社,2003年。曹胜梅梳理了近代上海法侨在音乐、戏剧、电影等方面的活动。作者认为,这些西方艺术领域的“舶来品”为中华文化注入了“西方元素”,从而使上海文化呈现出更加浓郁的“海派”特色。④曹胜梅:《寓沪法侨的艺术生活(1865—1947)》,《档案与史学》2004年第5期,第56—60页。宫宏宇梳理了19 世纪中期至 20 世纪初期寓沪外侨业余、专业乐人和业余音乐组织及其音乐会演出活动以及所演奏、演唱的曲目。⑤宫宏宇:《晚清上海租界外侨音乐活动述略之二(1843—1911)—寓沪外侨乐人、业余音乐组织及其演出活动》,《音乐艺术》2016年第1期,第87—101页。此外,姚星通过梳理汉口的各类跑马场,认为跑马场不仅是人们生活空间的一个组成部分,也是汉口城市历史变迁的舞台。⑥姚星:《跑马场与近代汉口社会》,华中师范大学历史文化学院,2009年硕士学位论文。刘洋则分析了20世纪各个时期在俄罗斯文化、犹太文化、日本东洋文化以及本土文化交融影响下哈尔滨建筑的主要形式和代表建筑的形成过程。⑦刘洋:《20 世纪外侨文化影响下的哈尔滨建筑艺术探析》,《边疆经济与文化》2013年第2期,第168—169页。

本文将以开埠以后天津的外侨俱乐部为重点,探讨外侨俱乐部在天津的活动,总结其特点和对城市风尚的带动作用,进而说明西方文化对中国传统文化的冲击与影响。

一、外侨俱乐部成立的背景

从1860年天津开埠以后,英、法、德、日、意、俄等国侨民逐渐增加。1861年除了联军占领军以外,天津总共有28名外侨,以外交官、传教士、海关官员和商人为主,包括英国副领事蒙干(James Mongan,?—1880)、著名传教士柏亨利(Henry Blodget,1825—1903)和殷森德(John Innocent,1829—1904)等人;①雷穆森(O.D.Rasmussen)著,许逸凡、赵地译,刘海岩校订:《天津租界史》,天津:天津人民出版社,2009年,第36—37页。1866年有112人,来自8个国家,其中英国人最多,有58人;②吴弘明编译:《津海关贸易年报(1865—1946)》,天津:天津社会科学院出版社,2006年,第24页。1877年为175人,1879年增至262人。③同上,第110页。经过十余年的发展,到1890年时,外侨人数增至612人,④同上,第162页。1901年达5 000人之多,⑤同上,第208页。1906年达到了6 341人。⑥日本驻屯军司令部编,侯振彤译:《二十世纪初的天津概况》,天津:天津市地方志编修委员会总编辑室出版,1986年,第18页。到1913年时,天津的外侨达到3 944名,涉及20个国家。其中日本人最多,有2 175人;其次是英国人,有634人;再次就是德国人,有405人。法国人、美国人和俄国人分别是149人、145人和140人。不足百人的有印度人、意大利人、奥地利人、希腊人、瑞士人、丹麦人、比利时人等。⑦“Population of Tientsin,” Peking and Tientsin Times, 15th July, 1913。这些数字是否准确笔者尚不能确定,只是觉得与1906年相比,人数骤减,似乎不太可能,有待进一步研究。1921年外侨人口达到11 144人,1926年达13 812人,1936年达19 785人。⑧李竞能主编:《天津人口史》,天津:南开大学出版社,1990年,第308、310页。外侨人口大致上呈逐年增加趋势。

这些身处异乡的外国人,在工作之余都想寻找轻松安逸的娱乐场所,寻找与家乡有关联的一切事物。早期到天津的外侨文化娱乐活动很丰富,如每周有音乐会、舞会(亦称“午后茶会”)、化妆舞会、戏剧演出以及包括撒纸赛跑和障碍赛跑等项目在内的运动会等。在一些重要节日,如逢本国君主的生辰纪念日、国王或王子的结婚纪念日和圣诞节、新年等,这些侨民常常聚会、组织娱乐活动、排练演出节目,以解思乡之情。随着侨民人数的增加,他们母国流行的俱乐部在天津应运而生。早期的俱乐部如天津俱乐部就是举办各类户内活动的首选。天津俱乐部内设的兰心剧院就经常举办化妆舞会和歌舞剧演出。

二、近代天津外侨俱乐部的类型及其主要特点

近代天津外侨俱乐部主要包括几类:“同乡会”性质的俱乐部,运动类、文艺类、性别类及职业类俱乐部。

1.“同乡会”性质的俱乐部:消解乡愁与强化社交

“同乡会”性质的俱乐部最早不分国籍,后来逐渐发展为各个国家都拥有自己的俱乐部。天津俱乐部是西方侨民在天津组织的最早的俱乐部,在租界形成初期就建立起来了。其会员来自欧美各国,这些人由于人数比较少,语言、文化习俗又比较接近,因此共同活动更多,其俱乐部也是共有的。作为一切活动中心的英国租界,当时其社会成员的构成是国际性的,其他国家侨民的活动更多依附于英租界和英国人。

到19世纪90年代初期,天津俱乐部里出现了分裂的端倪。当时,由于天津俱乐部及其分支机构都是属于私人的股东俱乐部,被少数股东所掌控,俱乐部里的普通会员仅有有限的表决权。⑨奥托·克雷曼:《1907年7月31日天津康科迪娅俱乐部大楼落成典礼25周年纪念日》,载《德华新闻》1932年7月31日、8月2日。因此,这些大股东将一些演出安排在与他们经济利益密切相关的天津俱乐部内的兰心戏院,而拒绝在更适合演出的戈登堂上演。到19世纪90年代中期,俱乐部会员迅速增加,成员磨擦逐渐增多,大批会员脱离老俱乐部,组成新的俱乐部—联合俱乐部。

联合俱乐部是一家以英语为业务语言的国际型俱乐部。发起人是德国克虏伯公司的代表、在天津武备学堂担任总教习的格奥尔格·包尔(Georg Baur,1859—1935)以及法国公司代表、英国领事和德华银行董事。1891年11月,联合俱乐部的新建筑在法租界河坝正式落成。

同时,各国开始筹划建立自己独立的俱乐部。首先建立独立俱乐部的是法国和德国。法国俱乐部(Cercle d’Escrime)即津剑会馆,成立于19世纪90年代。1911年迁入新建筑。这座建筑位于大法国路(今解放北路)上,外观非常壮观优雅。1932年由法国公议局出资,在大法国路与葛公使路(今滨江道)交口处新建了一处俱乐部,该俱乐部既是法国侨民娱乐的中心,也是法国商人议事聚会的场所,因为法国商会也设置于此。

德国俱乐部即康科迪娅俱乐部(Club Concordia)成立于1896年,当时设在中街(即英租界维多利亚道,今解放北路)一座四层楼房里,直到1907年才迁到德租界的威廉街(今解放南路)和罗尔沙伊特街(今蚌埠道)交汇处。德国俱乐部由德国建筑师库尔特·罗克格(Curt Rothkegel,1876—1945)设计,无论是外部还是内部,建筑装饰都很豪华,细节之处非常精致,具有明显的日耳曼建筑风格。

日本俱乐部成立于1901年,初建时设施非常简陋,成员也有限。1903年迁移到共立医院后面的别馆,会员开始增多。1915年又租用大和公园内新建公会堂的一层。1923年在会长吉田茂总领事的提议下,废除了以前榻榻米式的集会室,改为西式社交室。日本俱乐部虽是日本人组织的俱乐部,但也不排除外国人入会,如朝鲜人和居住在日租界的上层中国人,像方若①方若(1869—1955),字药雨,浙江定海人,喜诗词尤善绘画,收藏古董石经甚富。天津沦陷时期,曾出任天津治安维持会筹备委员兼伪高级地方法院院长等职。日本投降后被捕,不久释放。、曹汝霖、王揖堂等日租界的寓公常常成为该俱乐部的特邀人员。②参见万鲁建:《近代天津日本侨民研究》,天津:天津人民出版社,2010年,第168—171页。

奥匈俱乐部建立于1902年,是一座带有半地下室的四层建筑,为原奥匈帝国驻津领事馆和奥国兵营人员休闲娱乐场所。第一次世界大战结束后,奥租界被中国收回,这座俱乐部先后改为旅馆、仓库和民居。

英国俱乐部又称英国球房,始建于1904年,是由英国商会组织的俱乐部,位于利顺德饭店南侧对面的马路上。大楼正面立有十余根爱奥尼柱式(Ionic Order),建筑立面秀美。墙面窗口上有盾牌式雕花及多种西洋古典式装饰,两侧有大型晒台,上檐筑有西式山花,建筑整体典雅华丽。

俄国俱乐部的活动始于1918年,发起人是在天津居住多年的俄侨,吸纳持各种政治观点和宗教信仰的侨民参加。其基本任务是“团结在天津的俄国侨民和加强俄罗斯人与外国侨民的联系,并为他们将来使用俱乐部的房屋举行会议和交际娱乐活动提供可能。”③参见李逸津:《近代俄罗斯侨民在天津的文化活动》,《寻根》2008年第2期,第36—38页。

犹太人俱乐部建于1928年,其成员只限种族而不限国籍。俱乐部通过组织文学、音乐、演讲、交谈、戏剧、舞会等活动,为成员创造有助于健康和文化的社会交往环境。④Constitution and Bye—Laws of the Jewish Club Kunst.Tientsin: Far Eastern Press, 1936.该俱乐部到1932年时有120名会员,到1937年增加到600余名。⑤房建昌:《天津犹太社团》,见中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料委员会编《天津租界谈往》,天津:天津人民出版社,1997年,第219页。1937年,新的犹太人俱乐部在英租界董事道(今曲阜道)落成。

租界中还有意大利人、波兰人、印度锡克人的俱乐部或类似的组织,只是其成员人数很少,活动范围有限。租界中也不乏私密的、排他性的俱乐部。如退役后选择在天津生活的美国十五步兵团的老兵建立的老兵俱乐部,连他们的妻子也不准进入。在俱乐部里,他们可以享受美味的西餐、喝酒、读报纸、玩美式游戏,以满足他们无法重返家乡,在异乡重温美国生活的需要。⑥Charles G.Finney, The Old China Hands.New York: Doubleday & Co., Inc., 1961, p.249.此外,20世纪初,天津的五大外侨俱乐部除了英国、法国、德国和日本俱乐部以外,还有一个名为威弗利(Waverley)的俱乐部,①Arnold Wright, Twentieth Century Impressions of Hongkong, Shanghai, and Other Treaty Ports of China: Their History, People,Commerce, Industries, and Resources. London:Lloyd’s Greater Britain Publishing Company, Ltd., 1908, p.726;《毛理尔和他热爱的中国》,天津:天津大学出版社,2013年,第72页,该书将威弗利俱乐部翻译为薇弗莱俱乐部,应为同一家俱乐部。但由于资料缺乏,对该俱乐部的情况掌握不多,有待进一步考证。

2.运动类与文艺类的俱乐部:休闲娱乐与修身健体

除了以国家和民族来划分的俱乐部以外,天津外侨中还有许多运动类和文娱类的俱乐部。

赛马俱乐部成立较早,在1863年就举行了第一次赛马,以后每年春秋各举行一次。天津赛马俱乐部最早的赛马场设在海光寺一带,后来几经变迁,从1886年开始,迁址到英租界以南的“养牲园”,并在此举行了第一次赛马。此后,除了1890年、1917年洪灾和1900年义和团运动期间以外,每年都如期举行春秋两季赛马。1901年赛马场的新看台建成以后,一直使用到1925年,这个赛马场“大概是当时中国最好的赛马场”。②Wright, op.cit., p.726.1925年,赛马场与乡谊俱乐部合并,都属于天津赛马会有限公司。1933年乡谊会与赛马场合并改称“马场球房”。1941年后日军占用,改名为“国际俱乐部”,1945年后改为美军“军官俱乐部”,1947年由赛马会有限公司收回。

草地网球兴起于19世纪70年代的英国,最初被视作穿着有衬架的大裙子的柔弱女性的业余消遣。③“The Rise of Lawn Tennis,” Peking and Tientsin Times, 17th September, 1913.草地网球在天津很早就成为最流行的户外运动,那时的网球和今天有很大不同,运动时男士穿长款的白色球裤,女士穿着曳地的长裙,戴着太阳帽和白手套。④弗雷茨·佐莫尔(Fritz Sommer):《讲述我生活的故事》,1991年,德国东亚之友协会所藏资料0110号。“天津草地网球俱乐部”在19世纪90年代初从天津俱乐部分离出来,到1920年代天津已有8个草地网球俱乐部,成员共计约1500人。“妇女草地网球俱乐部”是1889年成立的一个独立团体,1893年停办。1900年,随着大量外国军队的到来,天津的网球得到了较大的发展,第一次世界大战期间趋缓,战争结束以后,网球活动又以空前的规模恢复起来。各网球俱乐部与洋行都可以参加网球年度赛,有时候会与北京的网球俱乐部合作举办比赛。⑤《天津租界史》,第269—273页。

马球在19世纪90年代初期传入天津,马球俱乐部应运而生。早期在运动场训练比赛,1919年迁至赛马场,由于距离遥远,逐渐衰落下去。与此不同,马球运动的姐妹运动项目“撒纸赛跑”在天津却很盛行,撒纸赛跑俱乐部也很活跃。“撒纸赛跑”是天津外侨中最老的运动项目之一, 19世纪七八十年代,该运动被“冬季运动委员会”竞赛组安排为比赛项目之一。在1909年元旦撒纸赛跑俱乐部举行的比赛中,德国军乐队在终点演奏了各种欢快的音乐,为比赛增添了节日的气氛。主办方还为观赛者准备了茶点,还有许多中国人从四面八方赶来观赛。⑥“New Year’s Paper Hunt,” Peking and Tientsin Times, 4th January, 1909.

此外,运动类的俱乐部还有板球俱乐部、溜冰俱乐部、游泳俱乐部、高尔夫球俱乐部、冰球俱乐部和棒球俱乐部等。这些运动类的俱乐部经常举办天津城市俱乐部之间或是与外埠俱乐部之间的比赛,以促进这些体育运动水平的提高,同时对城市本土居民运动风尚产生了影响。

文艺类的俱乐部相对来说比较少,著名的如“天津业余剧团俱乐部”。该俱乐部的剧团在每年冬季要演出一两出戏剧或哑剧,在季节结束时一般也举行一次盛大的化装舞会。包括英国领事禄福礼在内的外侨和一些租界名人如汉纳根夫人都是这些演出的积极参加者。90年代初期,天津业余剧团达到全盛期。⑦《天津租界史》,第55页。在1897年5月该俱乐部的一次年会上,他们甚至决定设立建设基金,交付托管人,专款专用。此外,天津还曾有一个舞蹈俱乐部,情况不详,有待进一步考证。

3.性别类与职业类俱乐部:修身、慈善与社交

天津外侨中还有以性别分类的俱乐部、职业类的俱乐部和综合性的俱乐部。如母亲会和天津妇女俱乐部就是女性俱乐部。天津的母亲会成立于1920年5月,第一次会议由前北京母亲会的康格登(Wray Congdon*)①打星号表示人名信息或生卒年暂不详。下同。夫人召集,会议决定在天津建立母亲会,以便母亲们之间相互交流,并能获得母亲们普遍感兴趣的信息。

天津妇女俱乐部成立于1923年春天,最初设三个分部—社会服务俱乐部、母亲会和音乐研习俱乐部,同年秋天又成立了文学会,成为该俱乐部的第四个分部。俱乐部每月有五次例会,经常使用共济会会堂举行大型会议。妇女俱乐部还发起组织了许多有利于城市社会的公益活动,如资助中国女校、在天津贫民区开办中国妇婴诊所、为贫穷的白人儿童举办新年活动等。在冬季严寒降临的时候,俱乐部还任命了一个委员会与妇女慈善会一起开办粥厂,并派代表参加中国华洋义赈救灾总会天津分会的赈灾活动。俱乐部具有广泛的国际性,成员包括来自13个国家的妇女,成为天津争取公众利益的一支重要力量。20世纪20年代初,俱乐部的主席是刘海澜夫人(Mrs.E.K.Lowry*)。到1932年,妇女俱乐部有来自英、美、中、德、俄等17个国家的成员。②“Tientsin Women’s Club: Activities in Forthcoming Session,” Peking and Tientsin Times, 15th October, 1932.

职业类的俱乐部比较典型的如天津扶轮社和天津海关俱乐部。天津扶轮社是在上海扶轮社的赞助下于1922年10月成立的。发起者是阿伯特·罗(Albert C.Row*),他曾经是美国一个扶轮社的成员。天津扶轮社每星期四有午餐会,常常邀请名人到会演讲,其成员也就有机会一睹名人风采。天津海关俱乐部是海关工作人员专设俱乐部,为海关职员及其朋友服务,位于英租界的维多利亚道。

4.天津外侨俱乐部的特点

较之其他开埠城市,天津外侨俱乐部具有一定的独特性。

第一,由于近代天津曾有九国租界存在,外侨人口较多,所以天津外侨俱乐部国别多样,种类繁多。从国别和民族来看,英、美、德、法、俄、日、奥、意、犹太、波兰、印度锡克人都有自己的俱乐部,这些俱乐部或大或小,存在时间或长或短,但都是各国或各个民族侨民的心灵港湾。从类别来看,如前所述,既有同乡会性质的,又有运动健身类、文艺娱乐类、性别类和职业类的俱乐部,其目的不外乎社交休闲、健身娱乐、修身与慈善。

第二,在多元文化并存的天津,外侨俱乐部从建筑实体来看风格各异,呈现出各种不同的建筑风格。英国俱乐部属于文艺复兴后期集仿主义的代表建筑,造型丰富,细节上装饰多样。在窗套、山花、柱式与墙体采用多种手法对文艺复兴古典法式进行变异。③滕绍华、荆其敏主编:《天津建筑风格》,北京:中国建筑工业出版社,2002年,第223页。德国康科迪娅俱乐部具有日耳曼风格,从建筑外观看,该建筑为砖木结构三层坡顶楼房,北边的两个塔楼和南边的一个圆形塔楼遥相呼应,具有罗马特色。从建筑内部看,大厅和过道都以半圆券和椭圆形券承重,楼梯立柱和栏杆均饰以精美的雕刻,门窗造型多采用拱形元素。奥匈俱乐部属奥式风格,为四层外廊式建筑,顶部有大屋檐阁楼,外观雄伟规整。1932年修建的法国俱乐部是一座具有早期摩登主义风格的建筑,蓝绿色的混水墙面,强调体量组合,层次简洁的竖向划分和精致的铁花装饰,显得活泼轻快。④同上,第221页。乡谊俱乐部则是一座充满英国田园情趣的游乐场所,主楼为二层砖木结构建筑,红砖墙身,红瓦屋顶。门廊为四根砖砌方柱,大厅为混凝土梁柱结构,屋顶为彩色玻璃穹顶。

第三,天津外侨俱乐部活动丰富,功能齐全。天津这些外侨俱乐部内部设施非常考究,如英国俱乐部内部设有球房、舞厅、酒吧、餐厅等,设施和装饰非常豪华。德国康科迪娅俱乐部设施也很完善,首层为酒吧、台球房和阅览室,二楼为设有舞台的剧场式餐厅,三楼为厨房,地下室为浴室。此外,俱乐部还设有保龄球场、网球场等多种运动设施。1911年建立的法国俱乐部设施也很独特,设有衣帽间、阅览室、棋牌室、台球室、酒吧间和艺术品陈列室。有一个可容纳千人的大厅,大厅里有一个大舞台。楼上有四间带浴室的卧室,供会员使用。楼上有秘书室和餐厅。建筑物是平屋顶,以便热天散步。舞台下面是淋浴间,方便网球爱好者在俱乐部后面的操场打完球后洗浴。俱乐部各功能室既温暖舒适,又布局紧凑,楼梯间显得很宽敞。①“French Club‘s New Premises,” Peking and Tientsin Times, 7th March, 1911.1932年搬迁之后的法国俱乐部为砖混结构的带半地下室一层楼房。内设酒吧、小剧场、舞厅、球室、休息室等,后院还设有露天舞台、小广场及花园等,功能齐全。日本俱乐部内则备有台球、围棋、象棋、麻将、广播等供会员娱乐,设有酒吧、餐厅等供会员使用。俄国俱乐部内设舞台,用于举行各种演出和音乐会,并有一个固定的交响乐队,可为文艺演出和舞会伴奏。外有宽敞的花园,还设有舞厅。俱乐部还设有图书馆。在俱乐部里除了营利性的商业活动外,还举办慈善晚会,为困难的俄罗斯侨民筹集捐款。②《近代俄罗斯侨民在天津的文化活动》,第36—38页。乡谊俱乐部楼内建有台球房、地球房、羽毛球室、手球室、电影室、图书室、餐厅、酒吧、舞厅及游泳馆等设施。游泳馆设有露天晒台,可做日光浴。室外设有网球场、高尔夫球场及露天舞池。园内花草树木郁郁葱葱,水塘河沟纵横交错,夏可划船,冬可滑冰,布局考究,设备齐全,是一座具有英国田园情趣的游乐场所。1937年建成的新犹太人俱乐部则拥有图书馆和剧场,图书馆藏有希伯来文、俄文、英文书500册;剧场可同时容纳500人,经常举办戏剧、音乐会和舞蹈表演。此外还有餐厅、棋室、台球室等,设施齐全,功能完备。

三、外侨俱乐部文化对天津城市风尚的影响

外侨俱乐部是侨居天津的外国人的精神家园。这些俱乐部成立以后,不仅丰富了侨民的文化生活,而且给侨居地天津留下了一大笔丰富的文化遗产,其俱乐部文化对近代天津的城市风尚产生了一定的影响。这些影响主要表现在:

1.外侨俱乐部对天津本土俱乐部文化的影响

随着与外侨的接触与合作,外侨中盛行的俱乐部文化在天津本土商人和受西方文化影响较大的人群中产生了一定影响。他们仿照外侨成立俱乐部,定期集会,发展会员,举办活动。如同文俱乐部,就是由著名人士方若于1914年在日租界一座中西合璧式建筑内成立,内设诗社、台球厅、餐厅、酒吧、茶馆、烟榻,晚间还增设赌场。这种由华人成立的俱乐部既吸收了外侨俱乐部的特点,又有本土特色,如既有酒吧,又有茶馆,还有烟榻,另外由于主人喜爱诗词,还特设了诗社。

华商赛马会也是在外侨赛马俱乐部的影响下成立的。赛马、撒纸赛跑、马球都是与骑马相关的运动项目,但由于赛马的参与度高、趣味性强、场面热闹,又兼具博彩性质,较容易传播和扩散。每年春秋的赛马季,西方侨民的活动备受本地人的关注,赛马活动时,总有许多华人围观,以至后来华人也成立了华商赛马会。1918年9月,受外侨赛马的影响,一批志同道合的华商集资在津埠西南购买了一段地基,作为华商赛马会的赛马场。华商赛马会成立以后,赛马风尚在天津更加普及。每到赛马举行时,大街小巷人流如潮,赛马场上人们拼命为自己投注的马匹呐喊加油,运动项目似乎又变成了一种狂热的赌博。与此同时,养马、驯马、骑马也变成了一种业余爱好和风尚。当年在天津赋闲的民国大总统黎元洪就经常骑着高头大马出现在他驻地附近。他也经常参加赛马活动,去世前的最后一次发病便是在英租界观看赛马后发作的。

2.运动型俱乐部对天津运动风尚的影响

传统中国的运动主要体现在武术方面,天津也不例外。天津由于处于河海交汇之处,又是从军事重镇演化而来,因此城市文化中尚武因素较浓,民间习武风气盛行。直至开埠通商以后,随着西方侨民的进入和运动型俱乐部活动的展开,西方体育文化传播到开埠城市,体操、球类、田径等体育运动项目被传入天津,有的项目还在一般民众中间普及开来,如溜冰运动,逐渐从外侨中扩展开来,在华人中流行起来。民国时期,天津的大学、中学成为这一时尚运动的发源地。南开大学、南开中学和中日中学是这项运动的倡导者,南开中学从1928年开始,每年冬季均择地兴建溜冰场,作为学生体育课的运动项目,到1930年建起了稍具规模的溜冰场,设有换鞋屋、女生换鞋屋,搭盖了棚子,有专人看管。到20世纪30年代初,天津曾有五处溜冰场,其中英国冰场、日本冰场和南开中学都是室内人工冰场,而南开大学和中日中学则是室外溜冰场。这些溜冰场吸引了不少溜冰爱好者的目光,特别是青年学生。有的溜冰场甚至还开设晚场,在明亮的灯光下,溜冰者在冰上翩翩起舞也成为城市的一道亮丽风景。①《南开溜冰场开幕》,《大公报》1930年12月28日,第8版;《本埠中外五处冰场概况》,《大公报》1931年1月7日,第8版。后来,各机构还争相举办化装溜冰会,如南开大学、《大公报》体育部、英国冰场之西人滑冰俱乐部等。尤其是在英国冰场举行的西人化装溜冰会,不仅有华人参加,观众也以华人居多。据记者描述,西人化装溜冰会会场“奇装异服逸趣横生,驰骋场上飘飘欲仙”,热闹非凡。②《南大荷花池成了天然溜冰场 特举行化装溜冰会》,《大公报》1930年12月18日,第8版;《全市化装溜冰竞赛大会》,《大公报》1931年2月1日,第8版;《西人化装溜冰狂欢会》,《大公报》1931年2月5日,第8版。

3.文娱类俱乐部对天津演艺风尚的影响

天津的演艺活动虽然早在西洋人到来之前就已出现,但仅限于传统曲艺,如京剧、昆曲、大鼓、相声等艺术品种,演出地点也大多在戏园茶馆。开埠通商以后,外侨在天津的演艺活动,尤其是带有西洋特色的演艺活动,如在各种俱乐部或饭店、礼堂、电影院、公园等地的音乐会、舞蹈、歌剧、舞台剧等对天津当地文化产生了影响,起到了带动作用。

天津人最早大范围接触西洋演艺可以推至1879年。当时,南北战争中的“常胜将军”、后担任美国第18任总统的格兰特(Ulysses Simpson Grant,1822—1885)在访问天津时,曾带来一支西洋乐队,乐队的表演很吸引人,“几乎全城的人都涌往河边,看热闹的人群、小摊贩和赌徒们都纷纷赶去见证这一新时刻。这是天津人见到的第一个西洋乐队。”③王述祖、航鹰主编:《往事》,天津:天津古籍出版社,2011年,第16页。此后,这种演艺活动屡见不鲜,各国侨民经常在乐队的伴奏下,在母国的国庆日、国王诞辰日或者其他节庆日举行游行活动,不仅吸引了本国侨民参加,而且吸引了众多中国民众驻足观看。1919年7月法国国庆日时,按照筹备安排,法租界将张灯结彩,并悬挂红白蓝彩灯,驻津法军、军乐队、消防队、商人以及法侨均上街游行,举行提灯会,足迹走遍法租界几乎所有重要节点,如法国花园、菜市、法租界中街、老西开、法国球房(即法国俱乐部)等地,并在法国花园燃放烟火花炮,庆祝国庆日。④《法纪念筹备》,《大公报》1919年7月12日,第10版。在1921年的法国国庆日,法国“旅津官商互相庆贺,各住宅铺户大都悬灯结彩,热闹异常。一时红男绿女,相率往观,沿途马车、摩托车、人力车络绎不绝。”在游行途中,“中外人士随行参观者不下数千人,炮竹声、鼓掌声、喊叫声喧天震地,循属可观。”⑤《法国纪念会盛况》,《大公报》1921年7月15日,第7版。1924年法国国庆日之际,在津法侨筹备庆祝会,法租界张灯结彩,在各饭店还举办化装舞会及音乐会,法国驻军上街大游行,热闹非凡。⑥《旅津法人筹备共和纪念》,《大公报》1924年7月6日,第6版

除了节庆日,平时居住在天津的外侨也经常在各种俱乐部、剧院、礼堂和花园举办音乐会、化装舞会、戏剧演出等。一位美国作家称“天津租界里有一种文明迷人的社会氛围,住在这里的欧洲人常用音乐慰藉自己远离故土的痛苦。”⑦《往事》,第16页。康科迪娅俱乐部早期就经常举行各种国际性宴会、音乐会和歌舞剧演出,可以说那里总是高朋满座,人头攒动。⑧科贝尔施泰因(F.Koberstein),《天津及其周边》(Tientsin und Umgebung),天津:军旅报出版社,1906年,第7页。在1907年新俱乐部建成后的揭幕仪式上,德国侨民在新建筑二楼的小剧场里演出了舞台剧《图兰朵》。1911年1月下旬,著名钢琴家和小提琴家拉法里斯基(Rafalewski*)夫妇访问天津,在天津为观众带来了技艺高超的演出。夫妇二人联袂为观众演奏了肖邦(F.F.Chopin,1810—1849)、舒伯特(Franz Schubert,1797—1828)、舒曼(Robert Schumann,1810—1856)等音乐大师的作品。①“Peking and Tientsin Notes,” Peking and Tientsin Times, 3rd, 6th Feburary, 1911.俱乐部还经常举办舞会和假面舞会,有时参加者多达200多人,舞会几乎通宵举行。②Ibid., 6th March, 1911.

犹太人俱乐部的文艺活动也非常频繁。在1932年这一年中,俱乐部的戏剧委员会就举行了26次会议,文学部举行了6次会议。他们用俄语排练了三部话剧,用依地语③一种为犹太人使用的国际语言。排练了一场话剧。另外,在俱乐部的剧场演出了10部剧,其中7部用依地语演出,3部用俄语演出。同时,俱乐部还举办了11场“星期六之夜”舞会,8场文学之夜,3场狂欢舞会,1场儿童展览会。④“‘Kunst’Annual General Meeting,” Peking and Tientsin Times, 19th October, 1932.

维多利亚花园经常成为外侨在夏秋之际举办音乐会的地方。如驻津美军第十五步兵团军乐队有时在维多利亚花园举办音乐会。⑤《美军乐队之音乐会》,《大公报》1924年9月18日,第6版。英国的军乐队更经常在花园的小亭子里演奏。⑥布莱恩·鲍尔:《租界生活—一个英国人在天津的童年:1918—1936》,天津:天津人民出版社,2007年,第11—12页。

这种演艺活动对天津城市风尚产生了一定的影响。最早接受西洋演艺风尚的也是学生,尤其是有西方背景学校的学生,如圣功女中、新学书院、中西女学和开风气之先的南开中学、南开大学、北洋大学等。通过检索报纸,经常会发现有学校举办音乐会和游艺会的记载,如1923年圣功女学为学校筹措建设经费举办音乐会,并记载有曹汝霖等人捐助50大洋。⑦《圣功女学校开音乐会志盛》,《大公报》1923年10月31日,第6版。1928年中西女学在法租界维斯礼堂举办音乐会。⑧《中西女学音乐会》,《大公报》1928年4月27日,第7版。在这种风气影响下,北洋大学学生们也设立学生社团,如中西音乐会,研习音乐。⑨《北洋大学校长之谈话》,《大公报》1927年2月25日,第7版。1929年南开中学音乐会在本校大礼堂举行,学生们演奏了钢琴、大提琴、竖笛,还有管弦乐合奏、合唱等。⑩《南中音乐会今晚表演》,《大公报》1929年3月9日,第5版。

同时,一些教授演艺的培训机构也应运而生,如在一份西洋歌剧学校招生的广告单上,我们发现学校教授的课程很广泛,包括曲舞类(戏绳舞、摩登舞、节奏体操舞、轻拍舞、戏台舞)、会舞类(最新美俄舞蹈)、音乐(主要是钢琴和乐理)、歌唱、戏剧、排戏(指导演、布景等)、语言、服装等。教授对象既有成人,也有儿童,有日班和夜班之分。⑪《西洋歌剧学校招生广告》,《大公报》1936年9月15日,第14版。这些广告是用中文发布的,可见它的主要招生对象是本土华人。同时,也有西人音乐家组织教授的学生们举办音乐会。如在康科迪亚俱乐部就有卡拉穆津钢琴班举办钢琴演奏会,演奏巴赫(Johann Sebastian Bach,1685—1750)、莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart,1756—1791)、门德尔松(Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy,1809—1847)等名家名曲。卡拉穆津夫人在天津教授钢琴多年,每年都组织学生举办钢琴演奏会。⑫《卡拉穆津钢琴班钢琴演奏会》,《大公报》1937年6月6日,第15版。

天津租界俱乐部等机构的演艺活动,不仅丰富了旅津外侨的业余生活,也为天津本地居民带来了西方文明的种子,尤其是对居住在租界的上层华人影响最大。他们从被动接触到主动接纳西方演艺风尚和娱乐方式,成为本地居民中城市风尚的传播者和引领者。

总之,外侨俱乐部客观上影响了天津本土的俱乐部文化,并进而影响了天津的体育运动、演艺活动等城市风尚,加速了天津文化对外开放的进程,引领近代天津城市文化与世界接轨。