超早期颅骨修补术对脑血流动力学及脑功能的影响

2019-12-14金盼盼肖国民

金盼盼 胡 飞 蒋 泳 岑 波 肖国民

颅骨缺损会打破正常颅内压的平衡,引起脑血流动力学的紊乱,进而导致患者在术后康复过程中出现各种各样的并发症,其中最常见也是最重要的并发症是神经功障碍[1]。目前关于CT灌注成像(CTP)对于颅骨缺损修补术后的脑血流动力学的研究较少,且缺少不同手术时机下的对比。本研究将回顾性分析应用CTP对比不同手术时机颅骨缺损修补术对脑血流动力学的影响。

1 资料与方法

1.1一般资料 选择2016年1月~2018年1月长江航运总医院/武汉脑科医院颅骨缺损修补术住院患者,按以下标准纳入39例进行回顾性分析:

1)入选标准:①通过医学影像学等相关检查确诊为恶性颅内高压行去骨瓣减压且年龄>18岁;②术前及术后做过CT灌注检查;③手术切口I/甲级愈合,站立位时骨窗塌陷良好;④肝、肾功能及全身一般情况良好,无明显手术禁忌证;⑤获得医院伦理委员会同意,并均签署知情同意书。

2)排除标准:①术前手术部位局部头皮或颅内有感染;②伴脑积水、脑梗死、脑肿胀等器质性病变;③首次术后发生脑梗死;④伴严重高血压、心、肝、肾等疾病或严重原发性精神障碍疾病;⑤住院期间出现严重并发症。

对入选患者按照去骨瓣减压术后时间(1个月与3个月)行颅骨缺损修补术分为超早期组与对照组。超早期组19例中:男13例,女6例;年龄24~61(42.5±3.0)岁;减压术后时间平均33 d;缺损部位为颞顶(8例)、额(2例)、额颞(5例)及其他部位(4例);缺损原因为颅脑外伤开颅减压术后(15例)、颅骨肿瘤术后(2例)、脑出血减压术后(2例);颅骨缺损部位直径4~15 cm(6.8±1.5)cm。对照组20例中:男12例,女8例;年龄22~65(41.3±2.5)岁;减压术后时间平均95d;缺损部位为颞顶(9例)、额(4例)、额颞(4例)及其他部位(3例);缺损原因为颅脑外伤开颅减压术后(11例)、颅骨肿瘤术后(5例)、脑出血减压术后(4例);颅骨缺损部位直径3~15(6.7±2.0)cm。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2手术方法及术后处理 气管插管全麻后,消毒铺无菌巾。沿原手术切口瘢痕切开,头皮夹止血。从颞肌下小心剥离肌肉,尽量不要损伤硬膜,如不慎使硬膜破损,用1号线缝合修补,如有活动性出血用双极电凝止血;剥离皮缘超出骨窗1~2 cm,放置术前计算机塑形好的钛网,用配套钛钉固定于骨窗缘,确保钛网边缘无翘起,用1号线悬吊硬脑膜于钛网上。术区精细止血,留置皮下引流管,加压包扎,结束手术。手术前后给予头孢唑林预防感染,根据引流情况1~2 d拔除引流管,治疗过程同时给予对症支持治疗。

1.3CTP检查方法 采用飞利浦320排CT机分别于术前3~4 d和术后10~12 d行CT灌注检查,通过肘静脉注射碘普罗胺(370 mg/m l),总量45 m l,注射速率5 m l/s。扫描参数:管电压80 kV,管电流100 mA,23层面,层厚5 mm。将扫描所获数据传送到飞利浦工作站进行图像后处理,避开大脑前、中、后动脉血管区,选择输入动脉为大脑中动脉,选择输出静脉为上矢状窦。取患侧的大脑皮质、基底节和丘脑区为感兴趣区,由计算机软件自动生成rCBV(局部脑血流容量)、rCBF(局部脑血流流量)、MTT(对比剂平均通过时间)、TTP(对比剂峰值时间)等灌注参数值以及相应参数值的灌注图像。记录颅骨修补手术前后相关选定感兴趣区的rCBF、rCBV、MTT和TTP,根据计算机所得到的脑灌注的数据为基础,对其脑血流动力学进行评价。

1.4神经及认知功能的评价 分别于颅骨缺损修补术前2 d及术后1年使用美国国立卫生研究院脑卒中量表(NIHSS)、中国卒中患者神经功能缺损评分标准(CSS)评价神经功能,使用简易智能精神状态检查量表(MMSE)评价认知功能。

1.5统计学方法 所有数据采用SPSS 19.0软件处理;计量资料以¯x±s表示,组间比较采用两独立样本t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1rCBF、rCBV、MTT和TTP参数值的比较 超早期组手术前后患侧皮层、基底节区、丘脑rCBV的改变量较对照组明显,但差异无统计学意义(P>0.05)。超早期组手术前后患侧皮层、基底节区rCBF的改变量分别为(14.91±3.42)ml/(100 g·min)、(14.42±3.96)m l/(100 g·min),明显大于对照组手术前后皮层、基底节区的改变量(10.72±4.03)ml/(100 g·min)和(9.96±5.13)ml/(100 g·min),差异有统计学意义(P<0.05)。超早期组深部丘脑的改变量较对照组升高,但差异无统计学意义(P>0.05)。超早期组基底节区的MTT的改变量为-(2.12±1.58)s,对照组为-(0.98±1.08)s,二者差异有统计学意义(P<0.05),其他感兴趣区的改变无明显差异。TTP的该变量两组不同,但也无明显差异(P>0.05)。见表1。

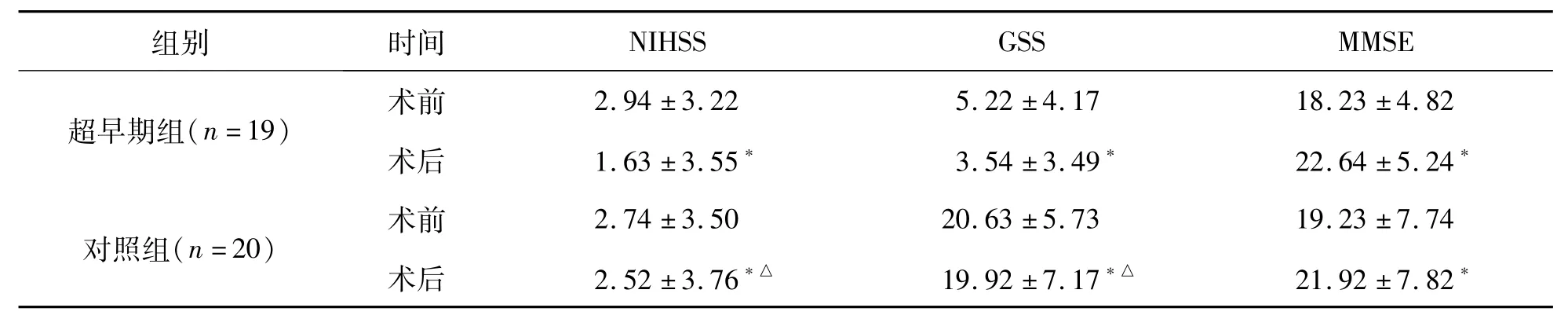

2.2手术前后神经功能缺损评分比较 颅骨修复后,各组神经、认知功能与术前相比均明显改善(P<0.05)。超早期组术后NIHSS和CSS评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);而术后两组间MMSE评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表1 两组手术前、后CT灌注改变及差值比较/±s

表1 两组手术前、后CT灌注改变及差值比较/±s

*与对照组比较,P<0.05;“-”表示术后改变较术前减少

rCBV(ml/100 g·min)rCBF(ml/(100 g·min)部位MTT(s )TTP(s )超早期组 对照组大脑皮质 0.85±0.49 0.63±0.37 14.91±3.42 10.72±4.03* -(1.27±0.85) -(1.24±0.77) -(0.94±1.06)-(1.04±0.67超早期组 对照组 超早期组 对照组 超早期组 对照组)基底节区 1.84±1.63 1.11±0.83 14.42±3.96 9.96±5.13* -(2.12±1.58) -(0.98±1.08)*-(0.54±0.66)-(0.40±0.33)丘脑 1.36±0.83 0.89±0.50 7.59±4.65 6.44±3.88 -(1.23±0.84) -(0.82±0.51) -(1.32±1.22)-(0.68±0.45)

表2 两组手术前后神经、认知功能评分情况比较/(±s)分

表2 两组手术前后神经、认知功能评分情况比较/(±s)分

*与同组术前比较,P<0.05;△与超早期组术后比较,P<0.05

组别 时间NIHSS GSS MMSE术前超早期组(n=19)2.94±3.22 5.22±4.17 18.23±4.82术后 1.63±3.55* 3.54±3.49* 22.64±5.24对照组(n=20)*术前 2.74±3.50 20.63±5.73 19.23±7.74术后 2.52±3.76*△ 19.92±7.17*△ 21.92±7.82*

3 讨论

去骨瓣减压术是目前公认的治疗恶性颅内高压最有效的方法,其能很大程度降低致死率和致残率。但去骨瓣减压术后大面积的颅骨缺损不仅对患者外形美观及安全产生一定的损害,而且容易发生颅骨缺损及皮瓣凹陷综合征等后遗症。其机制可能为颅骨缺损后脑脊液的循环障碍、大脑皮质的血液灌注降低、脑细胞代谢紊乱、颅内压失代偿等多种因素的共同作用[2~4]。目前解决颅骨缺损的有效且唯一的办法是颅骨缺损修补术。目前国内外学者推荐CT灌注扫描,因其具有多参数、成像快速、操作简便、高空间分辨率等优点[5~7],在评估颅骨修补术后的疗效方面具有十分重要的价值。

3.1颅骨缺损修补术前后脑血流灌注的特点 去骨瓣减压术能及时处理经保守治疗无效的急性恶性颅内高压,从而达到降低颅内压力的目的,从而很大程度上降低致死率和致残率,同时可以明显改善患侧的脑血流灌注。然而,脑组织在失去颅骨的保护情况下,原有的颅内压平衡就会被打破,导致脑脊液循环的紊乱,患侧大脑皮质脑血流灌注降低,进而引起继发性的脑损害,从而引起神经功能障碍[8~11]。目前已有大量研究认为,颅骨缺损修补术能够明显改善颅骨缺损综合征的症状和神经功能的缺失情况。Winkler等[12]认为,颅骨缺损状态时,患侧出现明显的脑血流动力学素乱,并且大脑皮质处于明显的低血流灌注状态,行颅骨缺损修补术后,血流灌注状态会得到明显的改善,与正常的血流灌注状态无明显差别。

本研究表明,颅骨缺损修补术能明显增加颅骨缺损区大脑皮质及基底节区的血液灌注,从而避免神经元由于缺血缺氧所造成的继发损害,进而明显改善神经功能缺失情况。

3.2颅骨修补术手术时机选择 一般认为,颅骨修补应在去骨瓣减压术后3个月以上施行,对于感染及其他特殊患者应至少延长至去骨瓣减压术后6个月以上[13~15]。如果施行颅骨修补术过迟往往会错过最佳恢复时段,造成不可逆的神经损伤[16]。杜光勇[17]报道,超早期(4~6周)对重型颅脑损伤致颅骨缺损患者行颅骨修补术是可行的。本研究中,两组术后的脑血流灌注较术前明显改善,且超早期组明显优于对照组。

颅骨缺损患者术后在下列条件下可考虑行颅骨修补:①颅内水肿消退,肝、肾功能及全身一般情况良好[18];②手术原切口I/甲级愈合;③患者站立位时骨窗塌陷良好。以上3种情况均应尽早手术,对于感染及其他特殊患者,根据具体情况可适当延迟手术。行颅骨修补术时,应尽量选择原手术切口位置,避免头皮过度止血而对伤口愈合造成影响;应尽量避免因肌瓣剥离造成的头皮薄供血不足及坏死;此外,手术过程中精细操作,尽量做到不损伤硬脑膜,避免出现术后脑脊液漏。

3.3脑灌注的临床意义 大量研究认为,颅骨缺损修补术后神经功能可以获得不同程度的改善,但具体机制仍不明确。因此,目前研究关注的热点是对颅骨缺损修补术后脑血流动力学的改变,尤其CT灌注成像的应用。目前大量研究通过各种监测手段证实,颅骨修补术后可使患侧脑血流量增加。

关于不同手术时间段颅骨修补术对脑血流动力学变化的影响是否存在差异的报道较少。唐协林等[19]报道,采用彩色多普勒超声仪证实6周以上不同时间段的修补脑血流动力学存在差异,颅骨修补后患侧血流量明显提高。本研究显示,超早期组手术前后患侧皮层、基底节区rCBF的改变量明显大于对照组(P<0.05),深部丘脑的改变量较对照组升高,但差异无统计学意义(P>0.05),与相关文献报道一致。深部的丘脑变化不明显,说明颅骨修补术后可明显改善浅部血流灌注,但对深部结构脑血流的影响相对较小。但超早期组手术前后患侧皮层、基底节区、丘脑rCBV的改变量较晚期组明显,但差异无统计学意义(P>0.05);同时还显示超早期组基底节区的MTT改变量明显减少,但有学者认为MTT在创伤性脑损伤研究中仍无明确意义[20~22]。目前关于术后TTP的改变的相关报道较少,推测可能与颅骨修补术后患者颅腔的完整性恢复、脑血流量加快、达峰时间相应缩短有关,需进一步研究证实。

由于CT灌注检查结果容易受其他因素的干扰,如病例纳入标准不统一、操作员的不熟练、术前术后所选择层面不同、选择面积不同、输入动脉和输出静脉的选择差异、是否被血管包绕等,同时样本量相对较少,都可能会影响到观察;另外,过高的检查费用使病例的纳入有限。为进一步减少系统误差,虽严格执行样本的纳入标准,统一麻醉方法、手术方法,并且由科室同一组医师完成手术。但这些措施仍不能完全避免误差。

总之,颅骨缺损修补术是必要的,在患者全身一般情况良好,无明显手术禁忌证的前提下,建议在去骨瓣减压术后1个月左右行颅骨缺损修补术。与常规颅骨修补相比,超早期颅骨修补对大脑血流灌注的改善效果更明显,更有利于患者术后神经功能的恢复。