治理创新的分布、要素与发生机制

2019-12-13臧雷振张振宇

臧雷振 张振宇

摘 要: 改革开放四十年来,各级政府面临的治理难题日益增多,这无形中加快了治理体系和治理能力创新的节奏和提升的步伐。作为引导政府治理创新的重要环节,认识并归纳政府治理创新规律显得尤为重要。当前,“中国地方政府创新奖”已经为此议题研究提供了大量案例,也为我们从静态与动态相结合的视角刻画治理创新机制创造可能。作者通过分析中国政府治理创新实践中的要素、结构与目标等不同维度,实现对中国政府治理创新的过程、困境和发生机制的动态把握。

关键词: 地方政府;治理创新;案例研究;机制一、引 言

治理创新理论在西方国家有着较广泛的应用和发展,这不单单表现在西方学术界对治理创新实践所进行的路径与生成机制考察,也包含围绕当代治理创新能为政治秩序带来何种新价值的探讨,在现实中更是以政府流程再造和民营化为手段,催生出诸多旨在提升公共效能感知和绩效的创新实践。

与西方治理理论快速发展相比,中国治理创新经历了先引进再吸收的过程。20世纪改革开放之后,中国急切需要一套打破传统国家治理范式的新治理体系激发市场经济活力,经由诸多学者引进与介绍之后,治理理论逐步进入中国并得到认可。但随之而来的理论和实践脱节难题使得西方的治理理论一方面停留在学者介绍的文章之中,另一方面却被以“改头换面”的方式再现——即各类政府在吸收国内外治理创新经验之后悄然推行具有本土知识的改革实践。那么,为什么引进到国内的治理理论和治理创新实践之间会出现错位现象?中国治理创新生成要素的独特性在哪?能否揭示出中国如日中天的治理创新背后的运作机制?

诸多学者认为治理创新不是一种移植西方经验就能够取得成功的模板,其扩散过程往往与环境因素紧密捆绑在一起,如政治、法律、经济的因素,以及构成市民社会的文化因素。中国各地创新主体从不唯西方论的态度,使得一开始国内就已经积累了大量关于本土治理创新的实践经验,并且学者们已经就“中国地方政府创新奖”进行了经验研究,但大多都是关于治理创新的分布、类型、层级等方面,少有人对治理创新背后的要素、机制、困境进行进一步的研究。本文认为明确治理创新的分布现状,探究治理创新背后的要素,有助于反思治理创新进程中的不足,为之后创新提供经验,故接下来第二部分将对中国场景下的治理创新分布进行框架性图绘,直观展现治理创新的特点;第三部分从静态和动态结合的视角对治理创新的结构和生成机制进行深入探讨;第四部分基于前文工作,揭示高密度的创新资源投入带来的内卷化困境;最后是对文章进一步讨论。

二、中国场景下治理创新的分布

本文的目的不在于利用“中国政府创新奖”数据来“测量”政府治理创新规模和发展进程并做出确定的结论和预测,这对于任何一个国家来讲都是有难度的。但是对治理创新现象进行描述性的量化分析仍是有意义的,特别是基于质量较高、数量较为充足的案例,其分析结果能够探索我国治理创新在目前发展进程中具有的新特点和值得关注的潜在问题,并为进一步探讨治理模式未来创新方向提供事实和理论支撑。因此,本节意在通过呈现当下国内政府治理创新的宏观图景,分析其背后的生成机制与困境,从而引起理论界对于如何实现治理模式高质量创新的思考。

1.治理创新的主体层级

基于在治理研究中“用事实和数据说话”的必要性与迫切性,本文在全面收集历届治理创新奖相关案例的基础上建立了治理创新案例库,该案例库主要涉及以下维度:治理创新奖项、发生地、时间等。分析这些数据得出的结果,可为我们进一步了解中国目前各层级和各领域治理创新状况及趋势提供帮助。

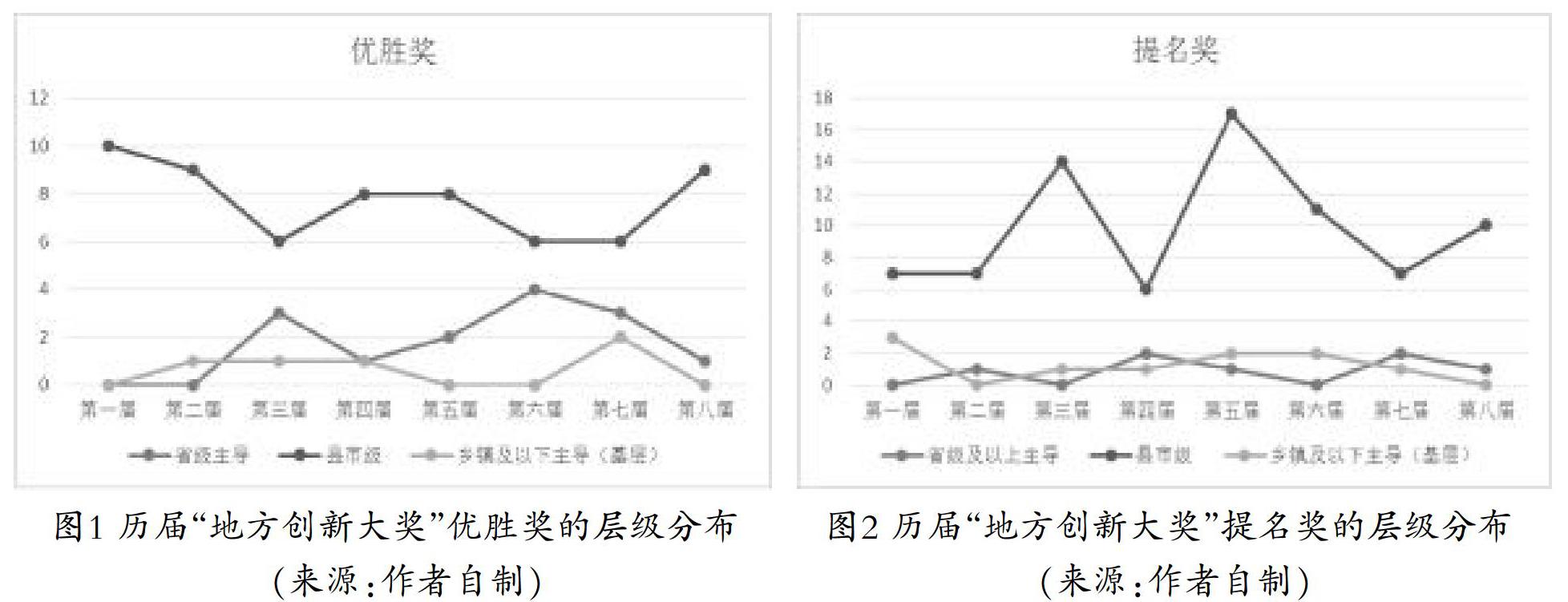

对历届创新治理模式的主体层级分布的维度进行分析,可发现,县市级的创新大奖获奖数量最多,相比较而言省级与乡镇及以下层级获奖数量略少(见图1和图2),从整体上来看,地方治理的创新实践活动大体呈现纺锤形。究其原因,一是因为县市层级政府是中观层级和微观层级的连接通道,在创新和改革方面从上级获得的权限比乡镇基层多,同时又由于贴近基层,能够快速发现基层普遍存在的问题,具有发现创新机会的便利条件。相较于县市一级,乡镇政府若想进行创新,需要考虑自身可调动资源的数量,并且需要获得上级政府给予政策和资源支持,因而多数乡镇受限于权限和资源,较少进行治理创新。同时中国行政体系运行的规则是命令自上而下传达,层层递进,高层级政府通常负责制定计划和纲领,基层政府只需要负责执行命令即可,所以为数不多的行政资源常常花费在了执行政策上。

不过,一些基层政府的治理创新成功案例表明,如果上级政府重视基层治理创新项目,将其以试点形式派给基层,并作为基层工作考核对象之一,那么这类试点将会对基层政府产生治理创新的强激励作用。此类现象从侧面解释了在创新活动的政治风险较低和上级支持的情况下,某些不具备创新条件的基层政府产生高质量创新活动的原因。

省部级创新活动较同期县市级政府创新活动缩水的原因值得深思。有学者通过考察某省创新活动发现更高层级的政府如省级政府对于治理创新态度更加谨慎,愿意在吸纳地方创新经验的基础上推广创新实践而不是发起。这也是因为各地级市的外部创新环境存在差异,难以从省级政府层面强制要求各地政府进行创新,省级政府能做到的是下放创新自主权,帮助有条件的城市建立试点,同时给予政策、资金方面的鼓励和支持。在此过程中,省级政府扮演的更像是一个掌舵者而非实践者。不过,这也不代表省级政府没有创新,根据笔者建立的治理创新数据库检索结果显示,各省政府少有的创新更多集中在职能部门,如省残疾联合会、省总工会、民政厅这一类部门。这与社会创新风险低、激励高的特点密不可分,故下文将对不同领域治理创新具有的特点进行讨论。

2.治理創新领域分布

历届治理创新奖的获奖项目在创新领域的分布呈现出以下格局:政治领域创新活动与社会领域创新活动较多,经济领域创新方面较少(见图3和图4)。

在早期基层政治体制改革的创新评选中,基层选举制度创新占了很大一部分。前四届治理创新奖中每一届均有“公推直选”“乡长直选”“乡镇和街道团委书记直选”等类似项目入选。从地区来看,这些选举方面的制度创新多集中在四川省内较落后的基层乡镇,故有学者通过案例研究得出此项制度性的创新与当地乡镇严峻的治理危机有关的结论。除此之外,也有众多研究指出乡镇领导的竞争性选举改革主要是地方县市一级一把手发起,政治精英扮演了关键角色。除此之外,政府管理体制创新也与时代背景密切相关。一方面,国外政府管理的先进经验满足了国内各级政府对于提升工作绩效、变革工作流程的需要,因而如政府工作流程再造、政府质量管理、大部制改革等治理模式创新层出不穷。另一方面,随着经济发展,国内民众需求逐渐由生活温饱型转向了参与治理型,更加关注政府决策对于自身利益的影响,故此时期“思辨堂”“村民集中诉求会议制度”“民众民意畅达机制”数量增多。

政治领域的治理创新的获奖案例数量浮动不大,而社会领域的治理创新的获奖案例近些年来有攀升趋势,社会创新本质上就是社会管理体制的改革,属于低风险高激励的创新类型,能够直接提升民众的效能感,因而成了治理创新主体的首选。在官员“效用”最大化的行为假设下,相比于政治领域和经济领域的治理创新,围绕社会创新的竞争正是有限理性下地方政府的最优选择,社会创新从最初的少数事件逐渐成为作为治理主体的地方政府的普遍选择。并且,转型时期中国社会问题较多,地区政府不得不将注意力集中在社会领域治理创新,直接回应民众需求,改善民生。

此外,政府与社会协同治理也是一个值得注意的新趋势。在“天津和平区引入中介组织参与行政审批”“浙江慈溪市基层组织和社会组织协同治理”案例中,政府通过引入或是整合社会组织分散功能,与社会组织共享治理资源,提供参与公共事务的协作运营平台。在未来,如何打造创新高效的社会组织协同治理模式,并使之更为有效地参与社会管理从而最大化地满足基层民众多样化的社会需求,是社会治理创新的新出路。

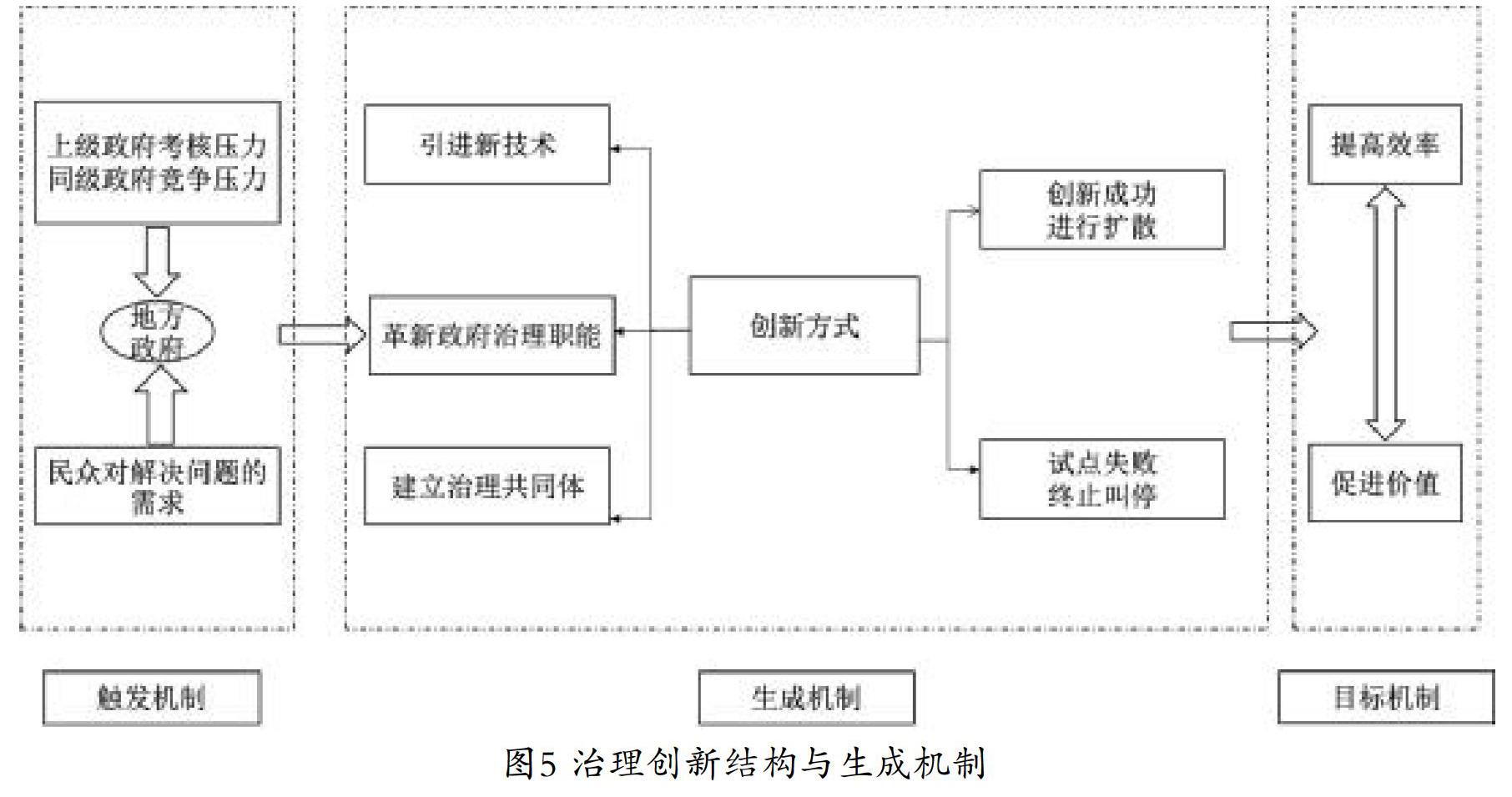

三、中国地方政府治理创新的结构与生成机制

通常研究者们所说的“机制”指研究对象的构造要素、主体功能和运行机理。虽然目前关于机制的研究常见于医学和生物学中,但在社会科学视域下研究政府运作机制意义也同样重大。美国著名行政学家奥斯本认为,分散的机构仅是政府的外在显现,而内部的激励机制、责任机制和权力要素结构等才是构成政府组织有机体的DNA。所以在对政府治理创新进行了宏观描摹之后,接下来本文将深入探究政府创新的生成机制,遵循“拆解创新要素,把握动态过程”的动静态视角相结合原则,解读政府治理创新机制“黑箱化”的过程。

关于创新过程中要素的研究,最早的当属经济学家熊彼特,他认为创新是把生产要素和生产条件重新组合,生产出从来没有过的东西,并据此提出五个关键条件:引进新产品;采用新的生产工艺;开辟新商品市场;控制原材料供应新来源;建立企业新组织架构。此后,企业管理的学者们大多是围绕这五个关键条件分析企业创新路径,分析如何打破原有企业生产的旧组合,开辟新结构。与经济学家们类似的是,在政府创新要素方面的研究,已有研究大体上围绕主体、动因、内容、方式、绩效、意义等要素展开,但这些以治理要素为主体的研究间或有相互重叠、研究的要素边界不清之嫌。为了凸显出治理创新过程中关键要素所发挥的重要功能,解读不同要素相互之间紧密的关联作用,本文依托已有研究,将创新治理模式的关键组成要素划分为三个:创新治理模式的动力,目标,方式与过程。接下来,通过结构化的观察和分析政府治理创新的构成要素类型、具有的特点、作用等,对治理创新动态过程进行分析,还原中国地方政府创新治理模式的实践路径,进而为指出创新治理模式的“内卷化”困境奠定理论分析基础。

1.创新的动力

基于众多创新治理案例,寻找促使政府持续创新的动力源,明确政府创新的着力点,将能从学理和实践层面明确和增强创新治理模式的主体激励。关于政府创新动因,可从政府外部环境和内部需求的二元视角进行分析,本文认为创新动因虽组成复杂,但从类型上可以简化为外部环境尖锐问题、压力型体制下的倒逼压力和伴随着官员个人政绩冲动的成分。结合往届政府治理创新奖案例,本文归纳出以下主要动力:

政治锦标赛模式。新时期政府对各地政绩考核关注点发生转移,从以往GDP为主到注重社会问题、民生问题,一些经济资源禀赋不足地区为了在竞争中获得优势,将工作重心放在治理模式创新上。有学者考察,某地政府近年来经济竞争优势不再保持,依靠治理体制创新成为省政府确认的综合改革试点地区,同时该地的其他创新行为也得到上级的持续关注和支持。另有研究表明,进行治理创新更易使当地一把手增加升迁概率。

压力型体制。在中国压力型体制中,上级政府会将一些工作任务确定为政治任务,并配套相应奖惩措施,对地方政府关键任务的完成不力,给予批评甚至实行“一票否决”。为了更好回应上级,下级政府会调整行政资源和工作优先级,甚至压缩时限加快工作完成进度以获得相对优势,这就属于政府行政体制机制创新,最主要的特征是增加或整合工作环节,形成新的工作流程。例如为了减少群体性事件的发生,与其他地区政府关注事后解决不同,四川遂宁市创立社会稳定风险评估机制,对于易引起较大争议的事项实行事先评估。该机制施行之后群众上访、矛盾纠纷较同级地区大大减少,当地政府将其作为治理创新成果成功申报2015年地方创新奖。

政治精英的推动。中国各地治理创新一方面是时代大背景下的产物,另一方面其发动和运行又受诸如发起者、主导者的个体性因素影响。诸多实证分析表明,政治精英是治理模式创新的关键,毕竟治理的责任最终落实到作为政府代表的治理者身上。以“开放式决策,借民主促民生”而出名的杭州经验与城市主政者有密切关系,治理精英从一开始就规划了治理新理念,促进治理模式的转型。但是,政治精英主导的创新会带来“人走政息”的潜在风险,使得如何保证创新的持续力成为重要难题。

2.創新的目标

目标是指未来达成的结果。政府之所以主动创新,是基于对新治理模式所达成结果的理想化考量。而作为一种实践策略,创新治理模式其实是针对当下转型期各式各样社会问题导致“政府失灵”的现象。治理创新的根本目标还是在于通过借鉴其他国家或地区治理经验,或是改造技术或是重塑体制,对转型时期滋生的治理难题能够进行针对性的解决,从而弱化“条块分割”“央地权责不明”带来的治理不彰,同时消解政府执政能力低下的负面作用。

政府绩效是政府治理成效评价的核心。如果说解决治理难题看重的是政府能力,那么政府绩效更看重解决问题的效率,改善政府绩效需依托多种手段和途径。正如 Alford 等倡导“解决问题”的理念,认为公共管理的过程的终点就是要达成符合公共价值的结果,而这种结果的达成则需要通过“实用主义”的路径来解决问题,即创新治理模式就是不停创造多种多样的工具,而政府利用本土化知识和根据问题特点,选择合适工具,以结果为导向改善政府绩效。

效率和价值相辅相成,效率能够促进价值实现,价值也能迎合效率所具有的意义,故促进公共价值也是政府创新治理模式的重要目标。具体而言,公共价值规定了创新治理模式的限度,所以一切政府创新行为应符合当下政治价值系统,才能确保持久的存续期。并且,只有根植于公共价值的创新活动才能有较长的持续期,政府的创新产出才是有效的。

3.创新方式与过程

政府治理创新过程的研究众多,有学者认为,地方政府创新实践来源于外部环境施压,市场体系发育与社会利益群体分化催生自下而上的改革压力,而在政治责任和政治道德的双重作用下,地方政府采取“变革性”创新回应外部压力;亦有学者认为,中国政府的创新是围绕政绩追求展开而来的,无论是“迎合型”“改造型”还是“因地制宜型”的创新,这些不同类型创新目的都是在为了取得上级政府支持、满足上级政府的工作考核的情况下发生的。有学者从“地方法团主义”视角出发,将创新过程视为调和不同利益团体之间的矛盾并将解决之道纳入制度化渠道。此外,经典的如行政发包制和锦标赛体制等概念框架也能对创新机制进行很好解释。虽然基于不同视角可对创新方式进行不同类型学的划分,但若想更好刻畫现实,还需以上述理论和实践研究为基石,通过系统梳理已发生的地方创新案例,归纳出信度较高的创新分类方式。故笔者在搜集历届治理创新大奖项目过程中,抓住每一项创新类型最核心的特点,发现政府创新是以具体公共问题为导向,在借鉴其他地区政府经验基础上,根据实际情况进行创新。

例如,为突破已有制度困境,政府引入新技术提升工作效率,电子政务日渐兴起。有学者提出,在科层制和碎片化行政的体制下,地方政府主要通过电子政务的解耦机制、信息披露机制和对话机制来改进政府工作。首先,借助于解耦机制,地方政府可将外部问责嵌套于上级问责之中,兼顾“对上负责”和“对外负责”。其次,借助于信息披露机制,地方政府可通过增强政务运行的透明度来增强问责主体的参与程度。最后,借助于对话机制,地方政府可通过提升政务运行的回应性来保持问责活动的频度,提升问责事项的解决效率。

再如,职能创新解决了政府机构不断膨胀,工作效能的提升却处于僵化不动的状态。改革开放以来,社会结构的变动导致我国社会走向多元化,打破了国家垄断全部治理资源的行政范式。对政府职能非理性膨胀所产生的弊端,新公共服务理论将其归结为:行政成本过高、陷入了过多的具体事务而未提供有效的替代方法,以及由官僚体制提供服务必然会导致低效率等问题。从当前地方政府社会治理创新的实践过程来看,政府不仅是社会问题解决的“掌舵者”,而且还是直接提供公共服务的“划桨者”。故选择转变政府职能,实施政企、政社分开,积极培育社会组织,使其成为向“小政府、大社会”转型的载体,是治理创新的理想类型。

当政府陷入效能的“瓶颈”状态时,就会本能反思治理主体的问题,此时治理共同体的创新便成为最佳选择,本文所指的治理共同体创新与以往学者所提的管理创新、体制创新有交叉,凡是为更好行使职能,赋权给他者的创新都属于治理共同体创新。传统意义上,此类创新包括从纯粹技术理性的角度来追求行政效率、公民较高评分等目标,同时,兼顾人文关怀和公共价值。如许多地方政府创新借鉴新公共管理经验,从效率出发将企业管理方法引进公共部门,例如将工作绩效指标体系、新型工作流程作为政府创新目标一部分,同时也能积极强调价值的优先性和民众利益。譬如,主张大力拓宽社会组织和公众参与途径,构建行政协商网络,给予利益相关者合法合理的诉求更多的重视,促进公众通过参与公共协商使得决策和行政合法性来源多元化。

四、创新治理模式的“内卷化”与可持续性困境

“内卷化”这个概念,最初用来形容农业高密度投入扩散到了其他领域,诸如制度内卷化、文化内卷化等。本文认为治理创新目前也出现了内卷化态势。黄宗智将内卷化与增长连在一起形容没有发展的增长类型,本文将内卷化概念借用到治理模式的创新增长上,意在表达如今治理创新的发展大多是数量上的增长,少有突破性的创新。从案例中可以很清楚地看到众多名称相似、内容相同的创新项目,比如,各地都在开展的“政民互动”“信访听证会”协调机制、质量管理制度、领导选举公示制度,只是为了评奖而对内容稍加改造,并不是真正的创新。地方政府的许多创新行为并非都是首创的,而是考察和学习其他地区的经验和做法的结果,或是移植应用到其他领域并产生效果。但这些创新的“创新性”含量究竟有多少?所谓创新是引入全新的事物,也可以是对已有事物、流程的再利用再开发。单纯借鉴应用到地方实际只是学习型创新。创新的实质在于有效的实践,而非借用新奇和独特的想法、做法,除非它是有效的。一些学者已经注意到了这种现象,认为地方政府创新已“成大势”的呼声也许只是表面的浮华。

另一方面当学者认真梳理和跟踪这些创新案例的后续发展时,很遗憾地发现, 基层政府的许多制度创新几乎都面临着严重的制度困境,甚至那些曾经获得了中国地方政府创新奖的项目,“也有差不多三分之一名存实亡了”。创新可持续性具有的意义无须多言,作为衡量创新价值的重要指标,有学者对其进行了解构,分解出社会治理创新可持续性的六大关键要素,即政府创新的成本和收益、地区经济发展水平、创新主体能力、权力中心稳定性、制度环境和扩散路径等。实践界迫切需要通过这些因素,筛选出具有真正保留价值的创新,创造其存续和扩散的环境,使其能够作为标杆推动治理创新长期发展,而不至于沦为官员与学者之间的文字游戏。

五、结论与讨论

改革开放四十年来,中国特色社会主义市场经济的纵深挺进和人民对治理需求的重新调整,不断解构着传统治理的整体结构,因而治理创新成了国家治理体系和治理能力现代化的迫切要求。地方政府作为内嵌于治理创新体系的重要组成部分,不仅其创新动力、目标和方式对治理成效起到决定性作用,而且其创新机制和过程在实践层面对中国未来治理形式同样发挥着形塑与引导作用。本研究正是基于“要素-机制”的分析框架,评判政府创新的领域、层级与有效治理产出之间的契合度,建构作为新兴实践和本土治理话语背景下生成的中国政府创新机制理论,最终目的在于纠正蓬勃创新与基础理论薄弱之间形成的不协调。概括来说,本文为厘清政府创新这一谜题,所做出的工作可以概括为以下几条命题:

首先,政府作为治理场域内创新的重要主体,其主导的不同层级、不同领域的治理创新不仅直接影响了治理整体格局,而且本身的创新行为也构成了治理创新的重要内容。根据吉登斯的“结构二重性”理论观点,新型治理主体的建构作为治理结构中的行动者维度,其自身是同治理结构交融在一起的,并且新治理结构建构过程在治理变迁中又重塑了治理结构新的框架,满足了治理主体适应变化中的治理环境新要求。此外,在治理创新案例中,许多政府和治理受众之间发生频繁互动,延续和拓展着治理场域内多元主体的生存空间。

其次,治理创新的时空背景影响了政府创新结构。有学者曾提到,社会科学家提出的一个重要范式是在重大历史背景之下,从社会变迁的结构与结构关系出发,去解释变迁的因果。改革开放以来,社会阶层流动,利益格局的调整使得治理受众的诉求多样化,因此解决现实问题,满足群体多样利益诉求,及时回应民众需求是政府的创新动力,也是治理创新的主要目的。同时,改革开放后社会部门发育逐渐成熟也帮助政府释放出了社会参与治理活力,结合当下中央为鼓励创新出台多项政策的制度氛围,治理创新必然越來越丰富。

最后,中国当前的治理创新需要在政治意识形态保持连续性的条件下,采取对西方经验“变通”方式进行。转型时期的中国治理之所以成为现实紧迫命题,根源于社会转型变迁而引致对政府功能重构的要求,而跨国别的变迁有着自己独特背景,政府组织作为治理的基本构成要素,其治理创新本质是对自身执政方式一种重塑,不仅需要有效契合流变中的社会群体对治理功能诉求,而且也要发挥推动治理新共同体有序有效地参与治理的功能。在以上前提下,治理创新的框架才会明晰。

注释:

唐亚林:《国家治理在中国的登场及其方法论价值》,《复旦学报(社会科学版)》2014年第56期。

陈雪莲,杨雪冬:《地方政府创新的驱动模式——地方政府干部视角的考察》,《公共管理学报》2009年第7期;吴建南,马亮,杨宇谦:《中国地方政府创新的动因、特征与绩效——基于“中国地方政府创新奖”的多案例文本分析》,《管理世界》2007年第8期;俞可平:《应当鼓励和推动什么样的政府创新——对中国地方政府创新奖入围项目的评析》,《河北学刊》2010年第3期;何增科:《中国政府创新的趋势分析——基于五届“中国地方政府创新奖”获奖项目的量化研究》,《北京行政学院学报》2011年第1期。

吴建南,马亮,杨宇谦:《中国地方政府创新:动因、特征与绩效——基于“中国地方政府创新奖”的多案例文本分析》,《管理世界》2007年第8期。

曹龙虎,段然:《地方政府创新扩散过程中的利益契合度问题——基于H省X市2个综合行政执法改革案例的比较分析》,《江苏社会科学》2017年第5期。

刘培伟:《基于中央选择性控制的试验——中国改革“实践”机制的一种新解释》,《开放时代》2010年第4期。

何增科:《地方治理创新与地方治理现代化——以广东省为例》,《公共管理学报》2017年第2期。

马得勇:《制度创新如何生成和演进?——对乡镇公推直选试验的进化论分析》,《学海》2015年第1期。

赖海榕:《中国农村政治体制改革》,中央编译出版社,2009年。

戴维·奥斯本,彼德·普拉斯特里克:《摒弃官僚制:政府再造的五项战略》,谭功荣等译,北京:中国人民大学出版社,2002年,第40页。

约瑟夫·熊彼特:《资本主义、社会主义与民主》,吴良健译,商务印书馆, 1999年。

侯彬,邝小文:《熊彼特的创新理论及其意义》,《科学社会主义》2005年第2期。

陈天祥:《中国地方政府制度创新的角色及方式》,《中山大学学报(社会科学版)》2002年第3期;吴理财,吴侗:《论地方政府创新韧性》,《江苏社会科学》2018年第1期;闫健:《“父爱式政府创新”:现象、特征与本质——以岚皋县“新农合镇办卫生院住院起付线外全报销制度”为例》,《公共管理学报》2014年第3期;杨冠琼:《政府治理体系创新》,经济管理出版社,2000年;郭小聪:《中国地方政府制度创新的理论:作用与地位》,《政治学研究》2000年第1期。

何艳玲,李妮:《为创新而竞争:一种新的地方政府竞争机制》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2017年第1期。

萨拉·纽兰,谢嘉婷:《创新者与实施者:中国农村社会治理的多层次政治》,《治理研究》2018年第5期。

徐东涛,郎友兴:《地方治理精英与制度创新的关联性分析:以杭州为例》,《浙江社会科学》2012年第12期。

ALFORD J,HUGHES O. Public Value Pragmatism as the Next Phase of Public Management. The American Review of Public Administration,2008,38(2):130-148.

何显明:《地方政府创新实践的生成机制与运行机理——基于浙江现象的考察》,《中国行政管理》2009年第8期。

陈家喜,汪永成:《政绩驱动:地方政府创新的动力分析》,《政治学研究》2013年第4期。

李晓燕,岳经纶:《超越地方法团主义——以N区“政经分离”改革为例》,《学术研究》2015年第7期;秦洪源,付建军:《法团主义视角下地方政府培育社会组织的逻辑、过程和影响——以成都市W街道社会组织培育实践为例》,《社会主义研究》2013年第6期。

阎波,吴建南:《电子政务何以改进政府问责——ZZIC创新实践的案例研究》,《公共管理学报》2015年第2期。

吴春梅,翟军亮:《公共价值管理理论中的政府职能创新与启示》,《行政论坛》2014年第1期。

黃宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,中华书局,2000年。

张光雄:《政府创新的动力分析》,《行政与法》2004年第8期。

高新军:《地方政府创新缘何难持续——以重庆市开县麻柳乡为例》,《中国改革》2008年。

胡宁生,杨志:《中国地方政府社会治理创新的持续性:影响因素与政策优化》,《江苏社会科学》2015年第3期。

谢岳,戴康:《超越结构与行动范式》,《复旦学报(社会科学版)》2018年第3期。

冯仕政:《“转型中的中国社会”学术研讨会综述》,《中国人民大学学报》2002年第1期。

Abstract: During the 40-year reform and opening-up, the governance issues at all levels have increased, which has inevitably accelerated the pace of the innovation of governance system and governance capacity. As an important link of government innovation, it is particularly vital to investigate and summarize the characteristics of governance innovation. Currently, the vast majority of cases are provided by “China Local Government Innovation Award”, which has created to explore the innovation mechanism from the perspective of the static and dynamic. By analyzing the influence factors, structures and goals in Chinas governance innovation practice, the authors study the dynamically grasp of the governance process, dilemma and mechanism of China local government innovation. The main findings are as follows. Firstly, the government dominates different levels of governance innovation in different fields. The political strongman in grassroots government not only directly affects the overall pattern of governance innovation, but also contributes to accelerate the diffusion of innovation. Secondly, the contexts of different governments remold the inner-structure of government innovation. Finally, the governance innovation in China needs to be carried out in a flexible way under the condition of continuity of political ideology.

Keywords: Local Government;Governance Innovation;Case Study;Mechanism