丧偶儿媳、女婿继承权的法理基础与制度完善

——兼评《民法典继承编(草案)》(第二次审议稿)第908条

2019-12-13瞿灵敏

瞿灵敏

一、背景与问题

现行《中华人民共和国继承法》制定于改革开放之初的历史背景之下,但30多年来,中国社会已经发生了历史性的巨变。一方面,伴随市场经济的快速发展民众拥有财富的数量和种类都有了极大的增加,关心遗产的去向已不再是少数富人的专利,而是成为一般民众普遍关心的问题;另一方面,因人均寿命延长和计划生育带来的家庭规模和成员结构的变化使得原有继承人的范围和顺位难以适应社会的现实需求。因此,学界普遍希望借助于此次民法典的编纂对继承法进行重大修改,以适应中国社会的变迁。(1)参见郭明瑞:《〈继承法〉修订中的重大问题》,载《中国社会科学报》2014年10月23日;杨立新:《民法典继承编草案修改要点》,载《中国法律评论》2019年第1期。这其中就包括了继承法第12条关于丧偶儿媳、女婿继承权的规定。对此,学界多数观点认为,此项规定不仅缺乏正当的理论基础,且可能导致被继承人的全部遗产由与其不具有血缘关系的丧偶儿媳、女婿继承的结果。这既不符合遗产流转的规律,也与大多数被继承人的真实意愿不符。为此,他们主张用遗产取得制度代替现行法的遗产继承制度,仅将丧偶儿媳、女婿作为继承人之外酌分遗产人对待。(2)参见梁慧星主编:《中国民法典草案建议稿附理由.侵权行为编、继承编》,法律出版社2004年版,第158页;张玉敏:《法定继承人范围和顺序的确定》,载《法学》2012年第8期;郭明瑞:《民法典继承编应弘扬社会主义核心价值观——兼论〈民法典各分编继承编草案〉》,载《烟台大学学报》(哲学社会科学版)2019年第3期。作为回应,《民法典继承编草案(征求意见稿)》第13条曾规定:“丧偶儿媳对公、婆,丧偶女婿对岳父、岳母,尽了主要赡养义务的,应当分给合理份额的遗产。”此种立场的转变赢得了学者的高度赞誉。(3)参见前引①,杨立新文。但立法机关在随后公布的《民法典各分编(征求意见稿)》第908条中又回到了现行法的立场,《民法典继承编(草案)》(第二次审议稿)(以下简称《继承编草案二审稿》)将这一立场予以了延续。

儿媳、女婿对公婆、岳父母并无法律上的赡养义务。儿媳、女婿丧偶之后,其与公婆、岳父母之间的姻亲关系也因为婚姻关系的灭失而不复存在。此种情况下,如果他们选择继续承担死亡配偶父母的赡养负担并在事实上尽到了主要的赡养义务,从法律上看其行为构成了一项债法上的无因管理,从道德上看则彰显了一种高尚的道德品质。因此,允许丧偶儿媳、女婿对其尽了主要赡养义务的公婆、岳父母的遗产享有一定的权利具有法律和道德上的正当性。对于丧偶儿媳、女婿的此项遗产权利,继承法理论上为其提供了遗产继承制度和遗产取得制度两种不同的权利实现机制。因此,关于继承法第12条的存废之争,在本质上可以看作是两种权利实现机制之间的竞争。尽管两种方案都承认丧偶儿媳、女婿对主要由其赡养的公婆、岳父母的遗产享有某种正当的权利,(4)为行文方便,如无特别说明,下文中出现的“丧偶儿媳、女婿的继承权”“丧偶儿媳、女婿对遗产的权利”均指丧偶儿媳、女婿对其尽了主要赡养义务的公婆、岳父母遗产的权利。但它们在理论基础、价值取向上均存在明显的差异。因此,在决定现行法规何去何从之前,有必要对两种方案进行深入的比较,探究其各自存在的优势与不足,在此基础上,尝试着寻找一种既能够整合两种方案的优势又能够避免各自不足的方案,并将其作为未来《民法典继承编》的立法选择。

二、丧偶儿媳、女婿遗产权利的两种实现机制

面对相同的法律事实,基于不同的理论基础和价值取向,继承法理论上为丧偶儿媳、女婿的遗产权利提供了两种不同的权利实现机制。它们分别是现行继承法第12条所采取的赋予丧偶儿媳、女婿第一顺位遗产继承权的遗产继承制度和主张赋予丧偶儿媳、女婿酌分遗产请求权的遗产取得制度。

(一)遗产继承制方案的理论基础与价值取向

在继承法颁布实行之前的相当长的一段历史时期,继承案件的裁判主要依据的是最高人民法院制定的相关司法解释,其中不少规定经过长期的适用被民众所熟知、认同并为后来继承法的制定提供了立法经验和规范基础。(5)参见杨震:《我国法定继承人范围与顺序的历史检视与当代修正》,载《四川大学学报》(哲学社会科学版)2018年第1期。事实上,将遗产继承制度作为尽了主要赡养义务的丧偶儿媳、女婿对公婆、岳父母遗产权利的实现机制,赋予他们第一顺位的继承权在一定程度上就是立法者在吸收司法解释和民间继承习惯的基础上进行制度创建的结果。

在继承法制定之前,有关丧偶儿媳、女婿的继承权问题已经在最高人民法院的两个司法解释中有所涉及。最高人民法院华东分院1953年在针对福建高院的一份请示报告作出的《对有关继承问题的批复意见》(以下简称《批复意见》)中指出:“儿子已死而未改嫁的媳妇,对于公婆的遗产,一般应有与公婆其他子女共同继承之权,其应继份如无直系血亲卑亲属,即为已死儿子应继份的全部,如有直系亲属卑亲属,则与直系亲属卑亲属,按人数平均继承。”(6)《最高人民法院华东分院对有关继承问题的批复意见》(1953年5月14日)。如果说《批复意见》仅是最高人民法院华东分院针对下级法院所请示的案件所作出尚不具有在全国范围内普遍适用效力的个案性解释的话,那么1984年《最高人民法院关于贯彻执行民事政策法律若干问题的意见》(以下简称《执行民事政策的意见》)第39条则是最高人民法院在全国范围内就丧偶儿媳、女婿的继承权问题所作出的统一性规定。该条指出:“丧失配偶的儿媳与公婆之间、丧失配偶的女婿与岳父母之间,已经形成扶养关系至一方死亡的,互有继承权。”与《批复意见》相比,《执行民事政策的意见》的规定有了以下几点变化:

其一,在继承权的性质方面,前者将丧偶儿媳的继承权定性为对其死亡配偶应继份的代位继承,而后者则将丧偶儿媳、女婿的继承权定位为原位继承;(7)理论上将法定继承分为原位继承、代位继承与转位继承。参见吴宏泽:《法定继承的三种方式初探》,载《法学杂志》1986年第10期。其二,在继承权的条件方面,前者将丧偶儿媳未改嫁作为其享有继承权的条件,而后者则将双方之间在生前形成扶养关系作为享有继承权的条件;其三,在继承人的范围上,前者仅规定了丧偶儿媳的继承权但并未规定丧偶女婿的继承权,而后者直接规定丧偶儿媳与公婆、丧偶女婿与岳父母之间的双向继承权。相比之下,《执行民事政策的意见》关于丧偶儿媳、女婿继承权的性质与条件的规定更为科学。但考虑到现实中丧偶儿媳、女婿与公婆、岳父母之间形成的抚养关系主要是丧偶儿媳、女婿赡养公婆、岳父母,极少出现公婆、岳父母抚养儿媳、女婿的情况。所以规定公婆、岳父母对丧偶儿媳、女婿的继承权不仅无太大意义,反而可能出现丧偶儿媳、女婿的遗产被由其赡养的公婆、岳父母继承的不合理现象。因此,1985年制定继承法时,“起草者依据现实中有些儿媳或女婿不仅在丧偶之前赡养公婆或者岳父母,而且在丧偶之后甚至再婚之后仍然继续照料公婆或者岳父母。为了弘扬此种家庭美德,鼓励人们更多的养老育幼,继承法于是规定,丧偶的儿媳对公婆、丧偶的女婿对岳父母尽了主要赡养义务的,可以作为第一顺位的继承人。由此,形成了具有鲜明中国特色的法定继承制度。”(8)王肃元:《法定继承制度的重塑》,载《法学杂志》2003年第11期。不难发现,现行法关于丧偶儿媳、女婿继承权的规定是立法者吸收此前司法解释的规定和结合中国社会的现实基础上所作出的一种制度创建,其既无比较法上的先例,也非中国传统制度的延续。

一方面,赋予丧偶儿媳、女婿继承权是对婚姻和血缘作为继承权依据的共同法理论的突破,比较法上并无类似的立法先例。受民族性的影响,各国继承法在具体制度设计上多存在较大差异,但将婚姻、血缘作为继承权的依据仍然是大多数国家通行的做法。然而,儿媳、女婿与公婆、岳父母之间不存在婚姻或血缘关系,他们之间唯一的身份关系是由婚姻关系延伸出来的姻亲关系,但姻亲关系本身并不产生任何法律上的权利和义务。而且,随着儿媳、女婿配偶的死亡,作为姻亲关系基础的婚姻关系即告消灭,儿媳与公婆,女婿与岳父母之间仅有的姻亲关系也不复存在。因此,丧偶儿媳、女婿遗产继承权的法理基础无法诉诸以血缘和婚姻作为继承权依据的共同法思想。

另一方面,中国传统社会践行的是同居共财的家产制。在此种家庭财产制度之下,“只要同居共财的家一直存续,人的死亡是不产生普通意义上所称的遗产的。”(9)滋贺秀三:《中国家族法原理》,张建国、李力译,商务印书馆2013年版,第118页。也就是说,除了户绝等个别情况之外,处于同居共财家产制度之下的家庭成员的死亡,并不会导致继承的发生。因此,严格来讲,中国传统社会并未产生现代法在形式意义上的遗产继承制。(10)但这并不意味着在中国传统社会中就不存在实质意义上的继承关系,因为父母的死亡和儿子的加入,均会在实质上导致财产从祖先到子孙的传递的继承关系,只是由于同居共财的家依然存续,因此也就不会发生因成员死亡引起的财产分割。此外,对于绝户遗产的处理,也属于继承的一种特殊表现。事实上,在家庭财产的移转方面,中国传统社会主要依靠的不是继承,而是家产的分割,但家产的分割只发生在兄弟之间,与丧偶儿媳、女婿无涉。就此而言,丧偶儿媳、女婿的遗产继承权也并非传统家产制的延续。

尽管丧偶儿媳、女婿的继承权无法从中国传统的家庭法中找到制度支撑,但却不能就此切断其与中国传统家庭观念之间的联系。中国传统的亲属关系包括宗亲和姻亲,(11)在传统社会中,“宗是一个排除女系的亲属概念,即总括了由共同祖先分出来的男系血统的全部分支”,而姻亲又称外姻则是指“女系血族及妻的娘家或女儿的婆家等非本宗的亲戚关系的总称”。参见前引⑨,滋贺秀三书,第26、28页。可见,中国传统社会中的宗亲和姻亲与现代亲属法上的血亲和姻亲并不完全一致。而具有决定意义的是宗亲。宗又可以分为自然意义上的宗和社会意义上的宗,在围绕包括继承在内的家产的权利义务上,具有决定意义的乃是社会意义上的宗。对于男性而言,由于存在异姓不养的禁忌,男性自然意义上的宗和社会意义上的宗总是重合的。但对于女性而言,却并非如此:就自然意义上的宗而言,女性从生到死都属于父亲的宗,此点与男性无异;但就社会意义上的宗而言,女性结婚之后就变成了夫宗的人。(12)参见前引⑨,滋贺秀三书,第27-28页。妻子通过婚姻在社会意义上已经成为夫家的一员,按生于夫家之人对待。(13)参见前引⑨,滋贺秀三书,第40页。尽管随着近代以来传统的宗族关系逐步解体,以宗为核心所构建的亲属关系已经在规范层面隐退,但作为一种观念其并未就此消失,而是遁入了民间生活,并在事实上影响着人们的亲属观念。现实中,女子出嫁或男子入赘后,其在社会观念上就已经被认定为夫家或入赘家庭的成员而非其出生家庭的成员。因此,只要不发生离异,即便中途不幸丧偶,作为儿媳或入赘女婿也仍旧会被当作是死亡配偶一方的家庭成员。时至今日,在中国广大欠发达的农村地区,仍然流行着儿媳丧偶后由死亡配偶的兄弟进行“填房”和入赘女婿丧偶后妻家再为其娶妻以共同养育子嗣、赡养老人的习俗。(14)此类现象在中西部欠发达的农村地区较为突出,笔者曾在贵州、重庆、云南、湖北西部等欠发达省份或地区调研时听闻过很多此类现象。此种现象产生的原因是多方面的,既有经济上贫困导致男子娶妻难的原因,也有思想观念上将死亡配偶父母视作自己父母的原因,还有抚养子女赡养老人等传统文化上的原因。可以说,当年立法者制定继承法第12条时所立足的现实因素在当下并未完全消除。(15)有学者在四川地区对民众的继承观念和遗产处理习惯进行的问卷调查显示,约有64.46%的被调查者赞成现行法关于丧偶儿媳、女婿继承权的规定。参见陈苇、李艳:《论我国民法典“继承编”法定继承制度之立法完善——基于四川省民众法定继承观念与遗产处理习惯的调查》,载《学术论坛》2018年第4期。此种情况下,法律将对公婆、岳父母尽了主要赡养义务的丧偶儿媳、女婿作为其遗产的法定继承人便有了深厚的社会现实基础。

从对既有文献的梳理来看,立法者赋予丧偶儿媳、女婿第一顺位的遗产继承权的理由主要包括以下三点:其一是出于对无法律上的赡养义务却仍旧承担公婆、岳父母主要赡养责任的丧偶儿媳、女婿高尚道德品质的奖励;其二是根据权利义务相一致的原则对丧偶儿媳、女婿赡养费用支出的一种经济补偿;其三是贯彻继承法养老育幼的价值理念。(16)参见于恩忠:《浅析丧偶儿媳和丧偶女婿的继承权》,载《政法论丛》1997年第6期;前引⑤,杨震文。但在笔者看来,除了贯彻养老育幼的继承法理念外,其余两个理由均值得商榷。就第一点理由而言,对于丧偶儿媳、女婿赡养死亡配偶父母的高尚道德行为予以褒奖并非必须赋予其第一顺位的遗产继承人的身份,甚至这种褒奖不一定非得是物质的。相反,社会上给予的良好的道德评价可能更能体现道德上的褒奖,而对于此种良好的道德评价,法律并不能给予有效的保证。就第二点理由而言,丧偶儿媳、女婿赡养死亡配偶父母的经济支出确实可以通过继承遗产的方式获得补偿,但赡养费用支出的补偿并非一定要诉诸遗产继承制度。除此之外,遗产取得制度和无因管理制度亦可实现这一目的。而且,赋予其第一顺位的继承权,意味着其必须与其他第一顺位的继承人共同继承遗产。此种情况下,其所分得的遗产数额便取决于被继承人的遗产总量和第一顺位继承人的人数。个案中丧偶儿媳、女婿继承的遗产可能远多于或少于其为赡养被继承人所支出的费用。此时,赋予其第一顺位的遗产继承权不仅不能体现权利与义务相一致的原则,反而可能出现权利与义务的悬殊。而且,继承法中大量的继承权是不以履行义务为条件的,因此权利与义务相一致是否能够作为继承法的一项基本原则本身就值得商榷。(17)参见郑淑娜:《权利义务一致不是继承法的基本原则》,载《法学杂志》1985年第11期。

在笔者看来,现行法将遗产继承制度作为丧偶儿媳、女婿遗产权利的实现机制是抚养关系(18)此处的抚养指的是广义的抚养,因此赡养也属于广义抚养的一种,是晚辈对长辈的抚养。对血缘和婚姻作为继承权理论依据的突破。但继承权理论依据的突破并不意味着价值取向上的转变。继承制度作为一项财产的移转制度,在本质上仍然是以身份为前提的,在逻辑上仍旧秉持的是一种取向于身份的伦理逻辑而非取向于财产的市场逻辑。因此,继承法第12条将抚养关系作为继承权的依据并不意味着继承权的价值取向从身份与伦理转向财产与市场。因为,通过赋予丧偶儿媳、女婿继承权人的身份来保障其对遗产的权利不仅仅是对其行为的一种褒奖和赡养费用支出的一种经济补偿,更是对其与被继承人之间社会身份的一种认可。也正是在这一点上,现行法的方案具有比其他方案更为明显的优势。现实中,丧偶儿媳、女婿对公婆、岳父母尽主要赡养义务的现象主要发生在农村地区。多数情况下被继承人死后并未留下太多遗产,丧偶儿媳、女婿赡养公婆、岳父母的初衷也不是为了在其死后继承其遗产。因此,相较于可能继承到的少量的遗产,他们更在乎的是继承人的身份。承认其继承权人的身份,就意味着在一定社会范围内对其作为被继承人家庭成员身份的认可。在熟人社会中,对丧偶儿媳、女婿而言这种身份的认可远比遗产的继承更为重要,它构成了丧偶儿媳、女婿获得其他各种社会资源的主要社会条件。

因此,与婚姻、血缘作为继承权的依据一样,抚养关系作为继承权的依据仍然体现的是继承权在价值取向上的身份取向,这也是继承权作为身份性财产权的根本原因所在。(19)正是因为继承权所体现的这种浓厚的身份取向,有学者甚至将继承权归入亲属权的范畴。参见谢怀栻:《论民事权利体系》,载《法学研究》1996年第2期。因此,赋予丧偶儿媳、女婿对其尽了主要赡养义务的公婆、岳父母遗产的继承权,尽管从理论基础上看,是抚养关系对以婚姻、血缘作为继承权依据的传统继承权理论的突破,但价值逻辑上,却仍然体现的是一种取向于身份的伦理逻辑而非取向于财产的市场逻辑。

(二)遗产取得制方案的理论基础和价值取向

作为遗产取得制度在我国实证法上的具体表现形式,继承人外酌分遗产制被规定在继承法第14条中。该条规定“对继承人以外的依靠被继承人扶养的缺乏劳动能力又没有生活来源的人,或者继承人以外的对被继承人扶养较多的人,可以分给他们适当的遗产”。与遗产继承制度相比,遗产取得制度的最大不同在于权利人对遗产所享有的权利的性质和权利基础不同。就权利性质而言,根据遗产继承制度取得的遗产权利属于继承权,而根据遗产取得制度享有的遗产权利属于遗产酌给请求权。尽管二者均是一种期待权,但在发生被继承人死亡时,前者就转变为了物权,而后者仅仅是一项债权。就权利基础而言,遗产继承制度的基础主要是继承人与被继承人之间的基于婚姻、血缘产生的亲属身份关系,而遗产取得制度的基础则是婚姻和血缘之外的其他非身份关系。

现实中,总是可能存在一些人,他们基于某种正当的理由,需要对被继承人的遗产享有一定的权利。但他们与被继承人之间不存在能够产生继承权的身份关系,因而无法以继承人的身份分得被继承人的遗产。比较法上,为了满足此类群体对遗产的权利诉求,在遗产继承制度之外通过遗产取得制度赋予其酌给遗产的请求权。不过在比较法上,根据遗产取得制度享有遗产酌给请求权的人主要是那些在被继承人生前依靠其抚养的非继承人。允许他们从被继承人的遗产中取得一定的遗产乃是为了保障其基本的生存需要,不让其因被继承人的死亡而失去生活保障。此种制度安排也符合被继承人的意愿。但依据我国继承法第14条的规定,继承人之外酌分遗产人的范围并不限于依靠被继承人抚养的无劳动能力且无生活来源之人,还包括了对被继承人抚养较多的人。可见,同样是酌分遗产制度,我国继承法第14条的制度功能并不限于生存保障,还包含了经济补偿。事实上,正是因为该制度所具有的经济补偿功能和对权利主体的包容性,不少学者才主张将其作为丧偶儿媳、女婿遗产权利的实现机制。一方面,继承法第14条所体现出来的经济补偿功能意味着丧偶儿媳、女婿对公婆、岳父母的赡养费用支出可以通过酌分遗产请求权获得补偿;另一方面,根据遗产取得制度享有的酌分遗产请求权并不关注权利人与死者之间的身份关系,因此它能够有效避免对以婚姻、血缘为继承权依据的传统继承权理论的冲击。

作为丧偶儿媳、女婿遗产权利的实现机制,遗产取得制度的理论基础是经济补偿理论,因而丧偶儿媳、女婿对公婆的抚养(20)广义的抚养包括了长辈对晚辈的抚养,晚辈对长辈的赡养和平辈之间的扶养。因此,丧偶儿媳、女婿对公婆、岳父母的赡养也可归属广义的抚养关系。只具有产生经济补偿的功能而不具有创设继承权的功能。所以,将遗产取得制度作为丧偶儿媳、女婿遗产权利的实现机制体现了对婚姻、血缘作为继承权依据的传统理论的维护。在价值取向上,遗产取得制度关注的是对丧偶儿媳、女婿赡养费用支出的经济补偿,而非对丧偶儿媳、女婿与被继承人社会身份关系的肯定,因此其遵循的是一种财产取向的市场逻辑,而非遗产继承制度所遵循的身份取向的伦理逻辑。

(三)两种方案各自的优势与不足

两种方案在理论基础、规范依据和价值取向上都存在显著的差别:现行法的方案的规范依据是继承法第12条,其理论基础是抚养关系对婚姻、血缘作为继承权理论基础的突破,但在价值取向上采取的仍然是取向于身份的伦理逻辑;遗产取得制度以继承法第14条为规范依据,其理论基础是经济补偿理论,不承认抚养关系具有创设继承权的意义,在价值取向上采取的是取向于财产的市场逻辑。两种方案在理论基础、价值取向上的显著差异使得其在作为丧偶儿媳、女婿遗产权利实现机制上也存在各自的优势与不足。

1. 现行法方案的优势与不足

现行法的方案最大的优势在于赋予丧偶儿媳、女婿遗产继承权不仅是对丧偶儿媳、女婿高尚道德品质的褒奖和赡养费用支出的经济补偿,更在于它通过赋予丧偶儿媳、女婿法定继承人身份的方式实现了对他们作为被继承人社会观念意义上的家庭成员的社会身份的肯定,这更符合中国社会传统的家庭伦理观念。而其不足之处主要体现在以下几个方面:

第一,可能导致被继承人的全部遗产外流的结果,不符合被继承人可能的真实意愿。在现行法的方案之下,当被继承人无其他第一顺位的法定继承人且生前未立下有效遗嘱时,其全部遗产将由与其无血缘关系的丧偶儿媳、女婿继承,而其他与被继承人具有血缘关系的第二顺位的继承人无法获得任何遗产。与被继承人无婚姻和血缘关系的人继承了其全部遗产而与其有血缘关系的人却无法继承任何遗产。这不仅不符合避免遗产外流这一遗产继承的一般原理,也可能违反了绝大多数被继承人可能的真实意愿。尽管从理论上讲,被继承人可以通过遗嘱将遗产处分给其他法定继承人。但考虑到中国人并无立遗嘱的习惯,因此现实中多数被继承人可能并未在生前立下遗嘱,或者被继承人想立遗嘱但在尚未立遗嘱之前就意外身故或者其所立遗嘱被认定为无效。无论出于何种原因,只要被继承人生前未设立有效的遗嘱又无其他第一顺位的继承人,其全部遗产都将由丧偶儿媳、女婿继承,从而流向与其无任何血缘关系的外人手中。

第二,导致了是否尽到主要赡养义务的裁判难题。尽管《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国继承法〉若干问题的意见》(以下简称《继承法司法解释》)第30条规定:“对被继承人生活提供了主要经济来源,或在劳务等方面给予了主要扶助的,应当认定其尽了主要赡养义务或主要扶养义务。”具体适用时,不少法院在上述司法解释的基础上进一步要求考虑赡养行为是否具有长期性、经常性。(21)如东县人民法院(2016)苏0623民初220号民事判决书。但即便如此,司法实践中对于是否尽了主要的赡养义务仍然存在不同的理解,进而导致了法律适用的不统一。例如,在被继承人生前由丧偶儿媳或女婿与其他子女共同赡养的案例中,其他法定赡养义务人的共同赡养行为是否会影响丧偶儿媳、女婿尽了主要赡养义务的判断在实践中就存在不同的认识。有判决认为“对于丧偶儿媳、丧偶女婿作为第一顺位继承人参与继承的前提是尽了主要赡养义务,而尽了主要赡养义务的隐含之意在于其他具有赡养义务的法定继承人没有尽到赡养义务”。(22)彭州市人民法院(2016)川0182民初3889号民事判决书。依据这种理解,如果被继承人的其他法定赡养义务人与丧偶儿媳、女婿共同对被继承人进行了赡养就不能认定丧偶儿媳、女婿尽到了主要赡养义务。与此相反,有的法院不仅认为此种情况属于尽到主要赡养义务,还认为对于这种遵循传统美德的精神应当予以弘扬并在分割遗产时比其他第一顺位的继承人适当多分。(23)例如,邵阳市中级人民法院(2014)邵中民一终字第857号判决认为:“李某某在其丈夫唐某癸死亡后,主动承担赡养被继承人的义务,尤其是在被继承人唐某壬死亡后,李某某与王某某共同生活,照顾王某某的日常起居。同时在唐某壬、王某某住院期间,李某某与唐某甲、唐某丙、唐某丁、唐某戊、唐某乙共同轮流照顾。李某某这种行为,遵循了中国社会传统美德,这种精神,值得弘扬。因此,李某某应作为第一顺序继承人参加分割遗产,还可以多分一份。”又比如,有的案件中,被继承人生前有退休金或储蓄积累,因此其日常生活开支都由自己负担,又由于其身体健康状态较好,因此日常起居基本能够自理。丧偶儿媳、女婿主要在其生病时对其进行照顾,平日里主要是通过陪伴提供一种精神上的慰藉。对此,有的法院依据《继承法司法解释》第30条的规定,认定此类情况不属于尽到主要赡养义务,否定了丧偶儿媳、女婿的继承人身份。(24)例如,吉林市丰满区人民法院(2014)丰民一初字第159号判决认为:“第三人姚某某主张其作为丧偶儿媳对婆婆郎某某尽了主要的赡养义务,但因为郎某某生前是自己一个人生活,经济上有退休工资,日常做饭、买东西均能够自理,故本院认为,其提供的证据仅能证实其对被继承人郎某某尽了赡养义务,但不能认定为其尽了主要的赡养义务。故对于第三人姚某某要求以丧偶儿媳作为第一顺序的继承人继承遗产,本院不予支持。”

2. 遗产取得制度方案的优势与不足

与将遗产继承制作为丧偶儿媳、女婿遗产权利的实现机制,赋予丧偶儿媳、女婿第一顺位的继承权的现行法方案相比,多数学者建议采纳遗产取得制,将丧偶儿媳、女婿归入继承人之外酌分遗产人之中的方案具有如下优势:

其一,能够更好实现对赡养费用支出的公平补偿。让丧偶儿媳、女婿根据遗产取得制度享有对被继承人遗产的酌分请求权,意味着丧偶儿媳、女婿可以根据赡养费用支出的实际情况,较为准确地确定其对被继承人遗产所享有的请求权的数额,更好地体现权利义务相一致的基本原则,从而有效地避免根据现行法规定继承的遗产过多显著超出其赡养费用的支出或者继承遗产过少远不足以涵盖其赡养费用支出所引起的利益失衡。

其二,能够避免是否尽了主要赡养义务的判断难题。就此种方案而言,只要丧偶儿媳、女婿对公婆、岳父母进行了赡养,不管是否属于尽到主要的赡养义务,其均可以适当分得一定的遗产份额,所尽赡养义务的多寡只会影响到其所分的遗产份额的大小,而不会影响权利的有无。如此一来,是否尽到主要赡养义务将不再是享有遗产权利的法定构成要件而成为可以由法官在个案中进行裁量的酌定要素。

然而,此方案的主要不足在于其取向于财产的市场逻辑,即将尽到主要赡养义务的丧偶儿媳、女婿对公婆、岳父母的遗产的权利单纯地评价为一种经济上的补偿,而忽略了其中所包含的对于丧偶儿媳、女婿与被继承人之间社会身份关系的认可。事实上,在我国传统的家庭观念中,女儿出嫁或男子入赘后,其与出生家庭之间的身份关系在事实上已经淡化了,他们在社会观念上通常被认为是配偶家庭的成员而非出生家庭的成员。即便是中途丧偶,不少人也会继续留在死亡配偶的家庭并继续承担起养育幼子和赡养老人的责任。时至今日,此种情况在中国广大的欠发达农村地区依然较为常见。因此,完全以一种财产取向的市场逻辑来看待丧偶儿媳、女婿对遗产的权利而忽略其中包含的身份性因素可能并不符合中国社会根深蒂固的家庭观念和当前的社会现实。

三、第三种方案:丧偶儿媳、女婿作为无固定顺位法定继承人

上文的分析表明,两种权利实现机制各有其优势和不足,因此如果一定要在两者之间作一个非此即彼的选择,则无论最后采取何种方案,都将承受其固有的缺陷。那么,是否存在着第三种方案,既能够融合两种方案的优点,又能够避免其各自的缺陷呢?在笔者看来,这种方案一方面要确保丧偶儿媳、女婿所享有的遗产权利能够同时体现对丧偶儿媳、女婿高尚道德行为的褒奖和赡养费用支出的经济补偿以及对其作为被继承人社会观念意义上的家庭成员身份的认可三种功能;另一方面,又要尽量体现遗产流动的规律和被继承人可能的真实意愿,防止被继承人的遗产全部由与其不具有血缘关系的丧偶儿媳、女婿继承造成的严重的利益失衡。因此,为了保证赋予丧偶儿媳、女婿对遗产权利所具有的身份肯定功能,就必须保留其遗产继承人的身份,为了减少被继承人遗产全部归丧偶儿媳、女婿继承的概率,就必须改变其继承顺位,让依据现行法被丧偶儿媳、女婿继承权顺位所排斥的其他继承人也有机会继承遗产。

(一)赋予丧偶儿媳、女婿继承权具有理论上的正当性

由于现行法的规定在客观上导致了丧偶儿媳、女婿取得继承权的事实,理论上不少学者批评现行法的规定违反了姻亲不能取得继承资格这一世界各国通行的做法,因此主张废除丧偶儿媳、女婿的继承权。笔者认为这一批评至少存在两个方面的误读。第一,误读了姻亲不能取得继承权这一世界各国通行的做法的真实含义。所谓姻亲不得取得继承权,应该是指仅凭与被继承人的姻亲关系不能享有被继承人遗产的继承权,但它并不意味着与被继承人具有姻亲关系的人不能基于姻亲之外的其他原因获得继承权。事实上,姻亲能否基于其他原因取得继承权,取决于一国实证法是否承认在婚姻、血缘之外还存在其他可以作为继承权依据的社会事实。第二,即便认为姻亲不能取得继承权是指凡是与被继承人具有姻亲关系者皆不能作为其遗产的继承人,现行法的规定也并未违反这一要求。姻亲是以婚姻关系为基础的亲属关系,婚姻关系的消灭必然导致以其为基础的姻亲关系的消灭。随着配偶的死亡导致婚姻关系的消灭,儿媳与公婆、女婿与岳父母之间建立在婚姻关系基础上的姻亲关系也随之消灭,丧偶儿媳、女婿与公婆、岳父母之间并不存在姻亲关系。所以,学者们批评现行法关于丧偶儿媳、女婿继承权的规定违反姻亲不得取得继承权的观点也就缺乏事实依据。

事实上,现行法赋予丧偶儿媳、女婿继承权是因为其对公婆、岳父母尽到了主要的赡养义务,因此赡养关系才是其继承权的依据。从比较法的角度观察,婚姻和血缘确实是赋予继承权的共同法基础,但将抚养关系、共同生活等作为继承权的补充依据也并非没有先例。典型的如1964年的《苏俄民法典》第532条规定“受被继承人生前抚养不少于一年的无劳动能力人,无固定顺位,可与其他继承人依同一顺位共同继承。”此外,我国继承法第10条关于形成抚养关系的继子女与继父母之间彼此互为第一顺位继承人的规定也是婚姻、血缘之外抚养关系作为继承权依据的体现。同样是缺乏共同法基础的中国独创的制度,同样是以抚养关系作为继承权的依据,但理论界在批评赋予丧偶儿媳、女婿继承权违反以婚姻、血缘作为继承权依据的共同法理时,却很少对形成抚养关系的继父母与继子女之间的继承权提出质疑。这种厚此薄彼的态度本身就说明,将抚养关系作为继承权的补充依据并非不可接受。事实上,抚养关系不仅可以在血缘、婚姻之外作为继承权依据的补充,它同时也发挥着对以血缘、婚姻为依据的继承权的限制作用。我国继承法第13条第3款与第4款在遗产分配规则上,将法定继承人对被继承人所尽抚养义务的情况作为其取得遗产份额的参考依据,在本质上就是抚养关系对依据婚姻、血缘产生的继承权的限制。

是否承认抚养关系、共同生活关系作为婚姻、血缘之外具有创设继承权的社会事实,从根本上讲取决于一国的传统、家庭观念、社会保障水平、养老模式等诸多因素。与西方社会相比,家在中国社会中具有独特的意义,家不仅是作为一个最基本的社会单元而存在,也是一种身份、伦理、精神的存在。(25)参见张龑:《何为我们看重的生活意义——家作为法学的一个基本范畴》,载《清华法学》2016年第1期。在中国人的家庭观念里,家庭并不仅仅是以婚姻和血缘为纽带,而是掺杂了其他更为复杂的社会事实,一些游离于婚姻、血缘之外的社会关系也因此被嵌入了中国社会的家庭关系之中。此外,尽管改革开放40年来中国的经济在整体上有了飞跃式的发展,整体社会保障水平有了显著的提高,但中国地域辽阔,地区之间发展不均衡,在广大的欠发达地区,社会保障的水平仍然十分薄弱,居家养老,由其他家庭成员负担主要的养老责任仍是最基本的社会现实。因此,在讨论继承权的理论基础时,必须对移植于西方的那套理论话语作出符合中国社会传统和现实的调适。由于家庭负担了养老育幼的特殊使命,遗产的继承就不单单是财产在被继承人与继承人之间的一种所有权的转移,而是负载了养老育幼、维系家庭观念和体现身份关系的特殊社会功能。(26)事实上在有关继承法基本原则的诸多观念中,多数观点都认可将保护私有财产和养老育幼作为其中的两项基本原则。参见张力、陈鹏:《临界点视阈下民法典继承编基本原则之建构》,载《法学杂志》2017年第10期。因此,在承认婚姻和血缘作为继承权产生的最主要的社会事实的同时,将抚养关系作为继承权产生的补充依据更符合我国社会的传统和现实。婚姻家庭和继承制度本就具有很强的民族性、地域性,根据中国社会的文化传统和现实需要作出具有中国特色的制度设计本就是民法典编纂的使命。因此,根据抚养关系赋予丧偶儿媳、女婿继承权并无理论上的障碍。

(二)赋予丧偶儿媳、女婿无固定顺位的继承权是利益衡量的最佳选择

现行法方案最大的问题在于其可能出现特殊情况下被继承人的遗产全部被与之无任何血缘关系的丧偶儿媳、女婿继承,而其他与之存在血缘关系的法定继承人却因为继承顺位靠后而无法取得任何遗产,从而导致遗产的外流,违背被继承人的意愿。但导致这一后果的最直接原因并不在于丧偶儿媳、女婿拥有继承权,而在于他们继承顺位具有排除后顺位的继承人继承权的法律效力。因此,避免前述后果的最好办法就是改变丧偶儿媳、女婿目前的继承顺位,并在利益衡量的基础上为其设置新的顺位。

从比较法上看,关于法定继承人的顺位存在着固定顺位与无固定顺位之分。固定顺位是指法律根据一定的标准将法定继承人划分为不同的顺位并遵循有在先顺位时靠后顺位不得继承的原则。在不同国家,固定顺位存在着两分法、三分法、四分法等不同的划分,(27)例如,我国《继承法》第10条采取的是两分法,《瑞士民法典》第457条采取的是三分法,《韩国民法典》1000条、我国台湾地区所谓“民法”第1138条采取的是四分法。我国继承法采取的是固定顺位的两分法。无固定顺位是指继承人没有固定的顺位,个案中其可以与根据固定顺位确定的任何顺位的继承人共同继承。比较法上,不少国家和地区将配偶确定为无固定顺位的继承人,(28)典型的如《日本民法典》第900条、《瑞士民法典》第462条和我国台湾地区所谓“民法”第1138条。此外1965年的《苏俄民法典》还将由被继承人生前抚养一年以上无劳动能力的法定继承人设定为无固定顺位的继承人。结合我国现行继承法和《继承编草案二审稿》所采纳的固定顺位的两分法,我们可以分别将丧偶儿媳、女婿假定为第一顺位、第二顺位和无固定顺位,然后分别在每一种情况下进行利益衡量,从而判断何种顺位安排能够实现最佳的利益衡量结果。

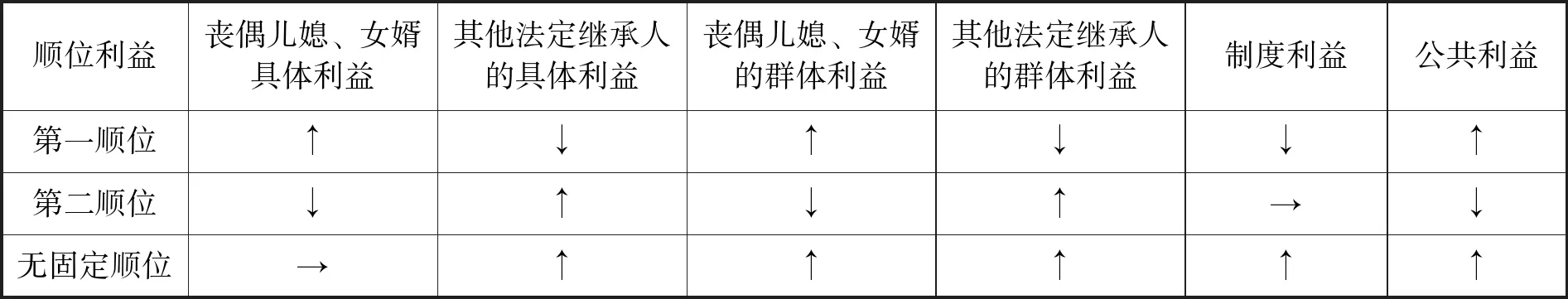

根据利益层次的不同,可以将其划分当事人的具体利益、群体利益、制度利益和公共利益。(29)参见梁上上:《利益的层次结构与利益衡量的展开——兼评加藤一郎的利益衡量论》,载《法学研究》2002年第1期。需要说明的是,上面根据利益层次所划分的不同层次、种类的利益中,每一种利益又可能包含不同的利益内容,例如作为当事人利益的丧偶儿媳、女婿的利益就包括了继承财产所取得的财产性权利和继承人身份所体现的身份利益。在丧偶儿媳、女婿参与继承的案件中,当事人的具体利益是指个案中丧偶儿媳、女婿的利益和被继承人其他法定继承人的利益;群体利益则指社会中对公婆、岳父母尽主要赡养义务的丧偶儿媳、女婿群体和主要由丧偶儿媳、女婿赡养者的其他法定继承人群体的利益;制度利益主要是指继承制度所欲实现的遗产分配符合遗产流向的规律、体现被继承人意愿等抽象的利益;公共利益主要指恪尽孝道、养老育幼的高尚道德和传统美德。根据此种利益类型的划分,笔者分别对假定丧偶儿媳、女婿的继承顺位为第一顺位、第二顺位、无固定顺位时当事人具体利益、群体利益、制度利益和公共利益进行了利益衡量,具体衡量结果如下表所示(30)说明:“↑”表示该种利益在利益衡量中有了明显的改善,“↓”表示该种利益在利益衡量中有了明显的恶化;“→”表示该种利益在利益衡量中未发生明显改变。:

继承顺位利益衡量表

假设延续现行法的规定,将丧偶儿媳、女婿的继承权确定为第一顺位,则各种利益将会呈现出如下格局:首先,就具体利益和群体利益而言,丧偶儿媳、女婿的具体利益和群体利益都将获得较好的保护,但其他法定继承人的具体利益和群体利益则将处于不利地位。特别是对于处于第二顺位的其他继承人而言,赋予丧偶儿媳、女婿第一顺位的继承权意味着他们无法根据法定继承获得任何遗产。其次,就制度利益而言,将丧偶儿媳、女婿确定为第一顺位的继承人,可能发生被继承人的遗产全部由与其不具有任何血缘关系的丧偶儿媳、女婿继承的情况,进而损害继承制度所欲实现的避免遗产外流和尊重被继承人可能的真实意愿的制度利益。最后,将丧偶儿媳、女婿确定为第一顺位的继承人,确保了丧偶儿媳、女婿对遗产的权利处于最优顺位,能够很好地体现法律对没有法定或约定的赡养义务但仍然在事实上负担对公婆、岳父母主要赡养义务的丧偶儿媳、女婿高尚道德和传统美德的褒奖和肯定,因此有助于公共利益的实现。

假定将丧偶儿媳、女婿确定为第二顺位的继承人,与现行法的方案相比,则各种利益的保护状况将会呈现如下格局:首先,就个体利益和群体利益而言,无论是丧偶儿媳、女婿的具体利益还是群体利益,都将处于更加不利的地位。因为,一旦将其确定为第二顺位的继承人,意味着只要被继承人还有其他第一顺位的继承人,他们的继承权将会落空。即便没有第一顺位的继承人而只有第二顺位的继承人,丧偶儿媳、女婿也只能与第二顺位的继承人共同继承遗产。前者意味着继承权事实上的落空,后者意味着可分得的遗产数额的减少。与此相反,对于其他继承人的利益而言,无论具体利益还是群体利益,都将出现更为有利的变化。对于其他处于第一顺位的继承人而言,此种方案意味着参与遗产分配的继承人的减少;对于其他处于第二顺位的继承人而言,则意味着他们根据现行法规定已经落空的继承权又有了重新得以实现的可能。其次,就制度利益而言,此种情况相对复杂。一方面,将丧偶儿媳、女婿的继承顺位从第一顺位变为第二顺位,将极大地减少遗产被丧偶儿媳、女婿单独继承的概率,因而能够有效地减少遗产的外流。另一方面,将丧偶儿媳、女婿的继承权变为第二顺位,就会导致在被继承人有第一顺位继承人时丧偶儿媳、女婿因为继承权顺位靠后而无法继承遗产。此种安排可能并不符合被继承人的真实意愿,因为被继承人虽然不希望所有的遗产被丧偶儿媳、女婿继承,但出于其对自身的赡养,被继承人仍然可能希望分给其部分遗产。因此与现行法相比,此方案对于制度利益的实现将呈现出局部变好和局部变差的变化。最后,对于公共利益而言,将丧偶儿媳、女婿的继承顺位从第一顺位变为第二顺位,可能导致丧偶儿媳、女婿因为其他第一顺位的继承人的存在而无法继承遗产,从而不利于弘扬传统美德、高尚道德的公共利益的实现。

利益衡量的结果表明,将丧偶儿媳、女婿确定为无固定顺位的继承人,让其与根据固定顺位确定的继承人共同继承遗产,将会实现利益衡量的最佳局面。首先,丧偶儿媳、女婿的具体利益和群体利益不会出现明显的恶化。将丧偶儿媳、女婿设定为无固定顺位的继承权人,只是减少因为被继承人无其他第一顺位继承人时遗产全部由儿媳、女婿继承的情况,但并不会导致丧偶儿媳、女婿继承权的落空。其次,被继承人的其他继承人的具体利益和群体利益在整体上会获得更好的保护。对于其他第一顺位的继承人而言,其利益状况与现行法相比不会出现任何变化;对于其他第二顺位的继承人而言,则意味着在只有丧偶儿媳、女婿而没有其他第一顺位继承人时,其有机会与丧偶儿媳、女婿共同继承被继承人的遗产,让根据现行法已经落空的继承权重新变为现实。再次,就制度利益而言,此方案有助于减少遗产全部外流,尽可能体现被继承人的真实意愿。将丧偶儿媳作为无固定顺位的继承人,意味着只要被继承人还有其他法定的继承人,遗产就不会全部被丧偶儿媳、女婿继承,也就不会出现遗产的全部外流从而可能违背被继承人真实意愿。最后,将丧偶儿媳、女婿确定为无固定顺位的继承人,尽管可能导致其继承遗产份额的减少,但却能够确保其始终享有继承遗产的权利。正因如此,在某种程度上它比现行法的规定更有助于公共利益的实现。因为它能够有效减少丧偶儿媳、女婿出于独吞遗产的经济动因而非恪尽孝道的道德动因尽主要赡养义务的策略性选择,从而更好地体现崇尚传统美德和弘扬高尚道德的公共利益。

四、无固定顺位继承权方案下的制度设计与条文改进

赋予丧偶儿媳、女婿对其尽了主要赡养义务的公婆、岳父母遗产无固定顺位的继承权,既能够延续现行法以继承权作为丧偶儿媳、女婿对遗产权利实现机制所体现的身份认同与伦理取向的独特优势,又能够有效地克服因其继承权处于第一顺位所可能出现的被继承人的全部遗产由丧偶儿媳、女婿单独继承所导致的遗产的外流和违背被继承人真实意愿的不足,因而不失为一个最佳的方案。但将丧偶儿媳、女婿的继承权顺位由第一顺位改为无固定顺位后,尚需进一步明确其与不同顺位继承人共同继承时的应继份。同时,作为丧偶儿媳、女婿继承权前提的“尽了主要赡养义务”的判断标准也应予以完善。此外,现实中还存在着离异儿媳、女婿对公婆、岳父母尽主要赡养义务和丧偶儿媳、女婿与死亡配偶的兄弟、姐妹再婚后对公婆、岳父母尽了主要赡养义务的情况。对于此两种情况是否应该承认其继承权亦应予以考虑。

(一)丧偶儿媳、女婿继承权的份额问题

将丧偶儿媳、女婿的继承权顺位从第一顺位改为无固定顺位,意味着不同案件中丧偶儿媳、女婿可能与处在不同顺位的法定继承人共同继承遗产。从逻辑上讲,作为无固定顺位继承人的丧偶儿媳、女婿分别与其他第一顺位的继承人和第二顺位的继承人共同继承时,其应继份应该有所不同。质言之,无固定顺位的丧偶儿媳、女婿与顺位靠后者共同继承时的应继份理应高于与顺位靠前者共同继承时的应继份。实际上,这也是比较法上采纳无固定顺位的国家和地区通行的做法。典型的,如在将配偶的继承顺位设定为无固定顺位的国家和地区,配偶与不同继承顺位的法定继承人共同继承时,其应继份是有差异的。(31)例如,《日本民法典》第900条规定:“配偶与子女继承时,其应继份为二分之一;与直系尊亲属继承时,其应继份为三分之二;与兄弟姐妹继承时,其应继份为四分之三。”又比如,《瑞士民法典》第462条规定:“配偶与直系卑亲属继承时,其应继份为二分之一;与父母共同继承时,其应继份为四分之三,无父母继承时,配偶取得全部遗产。”再比如我国台湾地区所谓“民法”第1138条规定:“配偶与直系卑亲属一起继承时,按人数平均分配遗产;与兄弟姐妹继承时,应继份为二分之一;与祖父母一起继承时,其应继份为三分之二;没有其他血亲继承人时,由配偶取得全部财产。”因此,丧偶儿媳、女婿作为无固定顺位继承人,其应继份也应该体现这种差异。

具体而言,考虑到我国在固定继承顺位上二分的立法传统和我国社会的实际情况,当丧偶儿媳、女婿作为无固定顺位继承人与其他第一顺位法定继承人共同继承时,可按人数均分;与其他第二顺位法定继承人共同继承时,其应继份为遗产的二分之一;如被继承人无其他法定继承人时,则由丧偶儿媳、女婿继承全部遗产。此外,如丧偶儿媳、女婿支出的赡养费明显超出其根据应继份所取得的遗产时,其可以适当多分遗产。之所以如此设计丧偶儿媳、女婿的应继份,主要出于以下几点考虑:

其一,继承人的其他第一顺位的法定继承人可能与丧偶儿媳、女婿共同承担了被继承人的赡养义务,或者其未承担赡养义务是因为客观上无能力赡养或抚养,比如被继承人的生存配偶年迈多病,或其他儿女没有赡养能力。此种情况下,让其与其他第一顺位的继承人均分遗产实际上与现行法的规定在法律效果上是一致的。至于其他第一顺位的继承人如果有能力但却未尽赡养义务,可以根据遗产分配规则,在分配遗产时对其少分或不分,因而无须在此处考虑。其二,根据《继承编草案二审稿》的规定,被继承人的其他第二顺位的法定继承人包括兄弟姐妹、祖父母外祖父母以及先于被继承人死亡的兄弟姐妹的子女。(32)参见《民法典继承编(草案)》(第二次审议稿)第906条。这些人虽都是被继承人的血亲,但随着家庭结构的微型化和家庭观念的变化,他们通常不会和被继承人共同生活,彼此之间的关系也日趋疏远。因此,当丧偶儿媳、女婿与第二顺位的继承人共同继承时,由丧偶儿媳、女婿独自取得二分之一的遗产较为合适。而且,由于此种情况下第二顺位的继承人至少有一人,因此它能够保证丧偶儿媳、女婿取得的遗产不会少于任何其他继承人。其三,考虑到个案中丧偶儿媳、女婿支出的赡养费较多,但被继承人的遗产总量较少或其他共同参与继承的法定继承人较多,因此为了避免利益的失衡,例外情况下可以允许丧偶儿媳、女婿超出份额适当多分遗产。

(二)尽主要赡养义务判断标准的完善

对公婆、岳父母尽了主要赡养义务是丧偶儿媳、女婿享有遗产继承权的前提,因此有关“尽了主要赡养义务”的判断问题便成为此类案件审理的关键。为了化解这一难题,《继承法司法解释》第30条专门规定:“对被继承人生活提供了主要经济来源,或在劳务等方面给予了主要扶助的,应当认定其尽了主要赡养义务或主要扶养义务。”尽管司法解释的此项规定对何谓“尽了主要赡养义务”提供了两项主要的指标,但仍然无法很好地满足实践的需要。为此,司法实践中一些法院进一步强调赡养行为的长期性和经常性,从而将那种赡养时间较短、不连续的赡养行为排除在尽了主要赡养义务之外。此外,针对现实中那些在经济上能够自足、生活上能够自理但却因为年老、失独而迫切需要人陪护以获得精神慰藉的老年人的赡养,有学者建议将通过陪伴提供主要的精神慰藉作为尽到主要赡养义务的判断标准,以补充司法解释的不足。(33)参见周玉文:《“尽了主要赡养义务”之我见》,载《法学》1987年第12期。遗憾的是,《继承编编草案二审稿》并未将前述司法解释规定、审判实践的经验和学者合理的建议予以吸收,从而导致“尽了主要赡养义务”判断标准的缺失。对此,笔者认为《民法典婚姻家庭编》应确立尽了主要赡养义务的判断规则。

一旦规定尽了主要赡养义务的判断规则,则必须考虑其具体位置和内容。就位置而言,尽管赡养通常仅适用于晚辈对长辈的抚养,但在性质上其与晚辈对长辈的抚养和平辈之间的扶养并无二致,因此属于抚养关系的一种。而《继承编草案二审稿》第909条关于遗产分配的规则中也涉及了“尽了主要抚养义务”的规定。鉴于尽了主要赡养、抚养义务的判断标准是一致的,因此可以考虑对二者进行统一的规定。事实上,《继承法司法解释》第30条的规定正是这一思路的体现。因此可考虑在第909条之后增加一款,专门规定尽了主要赡养、抚养义务的判断标准。就内容而言,可以以《继承法司法解释》第30条为基础,吸收审判实践中总结的裁判规律和学者的合理建议,增加关于赡养行为长期性、经常性的要求,同时将通过日常陪伴提供主要精神慰藉作为尽主要赡养义务的判断标准。

(三)丧偶儿媳、女婿继承权规则的准用与排除适用

现实中,不仅存在丧偶儿媳、女婿对公婆、岳父母尽主要赡养义务的现象,也存在着离异的儿媳、女婿对原配偶的父母尽主要赡养义务的现象。(34)参见宁军:《儿子突遇车祸成“植物人”,公婆不忍耽误儿媳代儿起诉离婚……》,载《华商报》2019年7月7日;《广汉“最美儿媳” 遭遇家暴离婚后坚持赡养公婆》,载“新浪网”,http://k.sina.com.cn/article_6401151922_17d89d3b2001002d80.html,最后访问日期:2019年7月17日。从引起身份关系变化的事实来看,无论是离异还是丧偶,都会导致婚姻关系本身以及建立在其基础之上的姻亲关系的消灭。因此,丧偶儿媳、女婿与离异儿媳、女婿与原配偶父母之间的姻亲关系都随着婚姻关系的消灭而消灭,他们之间不再存在任何亲属关系。从赡养行为的性质来看,由于儿媳、女婿并非公婆、岳父母的法定赡养义务人,丧偶或离异之后,其对公婆、岳父母的赡养也无法被评价为原配偶的法定赡养义务的履行,他们对原配偶父母的赡养均属于一种道德义务。因此,根据平等原则的要求,丧偶儿媳、女婿对公婆、岳父母尽了主要赡养义务与离异儿媳、女婿对公婆、岳父母尽了主要赡养义务在法律上理应给予同等或相似的评价。遗憾的是,现行法只赋予了对公婆、岳父母尽了主要赡养义务的丧偶儿媳、女婿继承权,但却未赋予同样尽到赡养义务的离异儿媳、女婿继承权。根据现行法的规定,此种情况下离异儿媳、女婿只能纳入继承人外酌分遗产人的范围。但法定继承人的继承权无须自己积极主张,而酌分遗产请求权的行使必须由权利人积极主张。很显然,要求对公婆、岳父母尽了主要赡养义务的离异儿媳、女婿主动主张遗产权利可能让人质疑其赡养行为的动机,不利于其权利的保护。因此,未来《民法典继承编》应当根据平等原则,赋予对公婆、岳父母尽了主要赡养义务的离异儿媳、女婿继承权。

此外,在中国广大农村地区存在着丧偶儿媳、女婿为了更好地抚育未成年子女和赡养老人,在丧偶之后又与死亡配偶的兄弟、姐妹再婚并对公婆、岳父母尽了主要赡养义务的情况。根据《继承法司法解释》第29条的规定,此种情况下,丧偶儿媳、女婿再婚并不影响其继承权。但由于丧偶儿媳、女婿的再婚配偶是被继承人的法定赡养义务人,因此丧偶儿媳、女婿再婚后对公婆、岳父母的赡养行为与其丧偶之前对公婆、岳父母的赡养行为在本质上是一致的。在法律评价上,其赡养行为应视为其再婚配偶履行法定赡养义务的行为或被其再婚配偶法定赡养义务所吸收,不宜再单独评价。如果允许其以丧偶儿媳、女婿的身份享有继承权,就会出现其与现在的配偶都可以继承遗产的结果。这事实上是对同一份赡养义务的双重评价,对其他法定继承人而言明显有失公平。因此,丧偶儿媳、女婿与死亡配偶的兄弟、姐妹再婚后对公婆、岳父母尽了主要赡养义务的,丧偶儿媳、女婿不享有对被赡养人遗产的继承权。

(四)《继承编草案二审稿》第908条的修改建议

最后,笔者尝试从丧偶儿媳、女婿继承权的顺位、应继份和丧偶儿媳、女婿继承权规则的准用和排除适用几个方面对《继承编编草案二审稿》第908条做如下修改:

第九百零八条(第一款) 丧偶儿媳对公婆,丧偶女婿对岳父母,尽了主要赡养义务的,作为无固定顺位的继承人与其他法定继承人共同继承被继承人的遗产。但尽主要赡养义务发生在丧偶儿媳与死亡配偶的兄弟、丧偶女婿与死亡配偶的姐妹再婚之后的除外。

(第二款)前款中的丧偶儿媳、女婿与第一顺位的法定继承人共同继承时,各继承人的应继份相同;与第二顺位的法定继承人共同继承时,其应继份为遗产的二分之一;被继承人没有其他法定继承人的,全部遗产由丧偶儿媳、女婿继承。丧偶儿媳、女婿根据本款规定取得的遗产明显少于其支出的赡养费用的,可以适当多分。

(第三款)离异儿媳对公婆、离异女婿对岳父母尽了主要赡养义务的,参照丧偶儿媳对公婆,丧偶女婿对岳父母遗产继承权的规定继承遗产。