“标准化”与“相物之宜”

——以车舆之制探两周制器思想①

2019-12-13南开大学艺术设计系天津300071

兰 娟(南开大学 艺术设计系,天津 300071)

周倩平(唐山师范学院 中文系,河北 唐山 063020)

论及马力车舆,其创造使用在包括中国在内的各古代文明中均占有举足轻重的地位。《周礼·考工记》②关于《周礼》之《冬官·考工记》成书的具体时间,学界尚无一致结论。最具代表性的说法为始于东汉经学家何休的“战国说”,清人江永、皮锡瑞皆同,近人钱穆、顾颉刚、郭沫若、范文澜、杨向奎、齐思和、杨天宇等先生亦认同此说。钱玄先生据典籍文献中“九州”的对比主“战国晚期说”;李学勤先生据《南齐书·文惠太子传》中“蝌蚪书《考工记》”的记载断其作于秦以前;闻人军先生考定度量衡、器物形制、地理称谓等而主“战国初年说”。本文据此认为《考工记》当反映出两周之际已然成型的某些特定器类的制器活动情状与思想,尤以车舆、弓矢为典型器类。:“作车以行陆”,《易·系辞下》:“舆轮相乘,任重致远,以利天下。”“周人上(尚)舆”,车舆缘于一种功用逻辑而被创制,周人尤精于制作,但不限于乘车,《诗》多有“田车”“戎车”之用,《周礼》典命、巾车及《仪礼》士昏礼、大射、聘礼等篇表明,它惯用于祭祀礼仪诸事,甚至“车服”可与“土田、彝器、文章”并提(《左传·昭十五年》),因此是两周时期“凡俗与神圣生活领域”[1]的重器。同时,车舆亦是《考工记》书中对其技术流程、经验规范、设计思想的记叙最为详赡、生动的两器之一。“一器而工聚焉”“言器莫能有上之也”(《舆服上》),制舆反映着该时代手工业制器的最高水准,无疑涵有两周典型的制器思想。

一、对车舆之制“标准化”的质疑

据《考工记》记载,车舆制作工艺具两个明显特点:一为若干流程细节似均有数据可循;二为关键构件均设有较严格的质量检测方式。具体体现于车舆的动力系统、曳引系统、承载系统之上。

动力部分,车轮由毂、牙及数根以榫卯结构连接二者的辐构成,其形制首要是据轮径尺寸而有兵车、乘车、田车的功用划分:

兵车之轮六尺有六寸,田车之轮六尺有三寸,乘车之轮六尺有六寸。

(《考工记·总叙》)

轮毂长度、毂中段围长(截面周长)以及贤(近舆)、轵(近辖)两端的围长与轮径皆有确定比例:

槨其(轮牙)漆內而中诎之,③槨,度也。“漆内”,轮牙直径(66寸)两端去不漆之2寸而余64寸。尤“中诎之”一句,注家有截然不同的两种解释:一为以64寸直接折取其半,即毂长=64/2=32寸,郑司农、郑玄注文,孙怡让注疏,今人林尹、吕友仁均主此说;闻人军则认为此为算学家圜內容方之说,毂长=64/(2√2)=22.6寸。本文赞同前说。以为之轂长,以其长为之围。以其围之阞捎其薮。五分其轂之長,去一以为贤(据郑注“一”当为“二”),去三以为轵。(《轮人》)

轮辐与车盖的盖弓条数似取法于自然之数:

轮辐三十,以象日月也;盖弓二十有八,以象星也。(《辀人》)

曳引部分,辀前部居于衡中,与衡垂直捆缚而持衡,后部潜入舆(车箱)下,垂直扣轴且共同载舆;衡架于辀上,又缚轭以驾马。辀、衡、轴一纵两横构成车的骨架,为负重的三大任木。

軓前十尺。……十分其辀之长,以其一为之围。(《辀人》)

轮崇、车广、衡长,叁如一,谓之叁称。(《舆人》)

衡任者,五分其长,以其一为之围。(《辀人》)

五分其轸间,以其一为之轴围。(《辀人》)

舆前之辀长十尺,加舆下四尺四寸,共十四尺四寸,围长为其十分之一。两轭之间的衡长与轮径相等,围长为其五分之一。轴长未言,轴围为车广(宽)的五分之一。

承载部分为“舆”,即车箱。其底部以轸木构成矩形框架,上铺荐板,四面以輢、较、轵、轛等围合成立墙,后阑设供人升降之门,属开敞性设计。

叁分车广,去一以为隧。

以其(车)广之半,为之轼崇;以其隧之半,为之较崇。

六分其(车)广,以一为之轸围;叁分轸围,去一以为式(轼)围;叁分式围,去一以为较围 ;叁分较围,去一以为轵围;叁分轵围,去一以为轛围。(《舆人》)

车箱四面纵横交错的矮木栏整体可称“軨”(《说文·车部》)。“轼”广义指轴前之木(《说文解字·车部》),狭义指人可伏式的横木(《急就篇注》)。车箱四角或可单独设立柱,轼前的立柱可统称为“轛”,轼后立柱可统称“輢”,一说“輢”为(包含横木、立柱的)侧軨。[2]“较”或言为车箱两侧最上层横木,①《论语·乡党》皇侃疏,古人于车中倚立难久,故于车箱(两侧)之上安一横木,以手隐凭之,谓之较。或专指插接于輢柱顶部以供凭靠的构件,②汪少华先生认为,先秦车制“较”不指车舆两旁的最上端横栏,而特指輢木上另插的构件,或还有“重较”“金较”之差异。无论定名如何,本文关注点在于车箱两侧横向布置构件之最高者。汪少华.中国古车舆名物考辨.北京:商务印书馆:122-147。“较崇”因此体现车箱两侧之高。“轵”当指插接、绑缚于各立柱之间的横木。可见,不仅“隧”(车箱进深)与舆广构成比例关系,那些粗细不一的立柱、横栏的高与围长似能据舆广推算而得。

车箱可设盖为宇,平日遮阳避雨,不用则取下。盖斗(部)以榫卯结构与数根盖弓相连,形状如伞。盖柄上、下两节分别名曰达常、桯,郑司农注,盖斗与盖柄上节由一木制成,又架于桯之上。

达常围三寸,桯围倍之,……信(伸)其桯围以为部广。

部(与达常之和)长二尺,桯长倍之,四尺者二。

弓长六尺谓之庇轵,五尺谓之庇轮,四尺谓之庇轸。叁分弓长而揉其一。……以其一为之尊,……上尊而宇卑,则吐水疾而霤远。(《轮人》)

盖斗、盖柄两节的长度、围长均设经验尺度。盖弓长因庇护范围不同设三种尺度,其揉曲部分的水平跨距、高度落差亦据导水之效而设经验数值,甚至盖弓嵌入盖斗处榫卯的宽、高、深亦有确切尺寸。

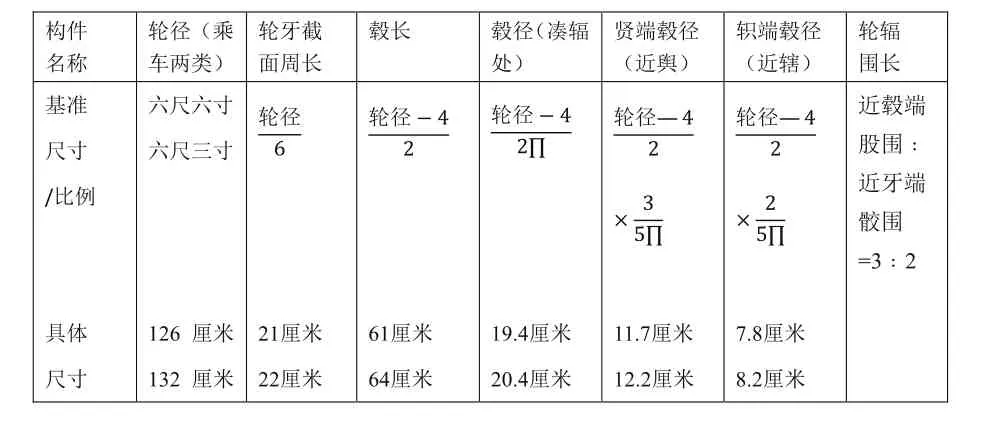

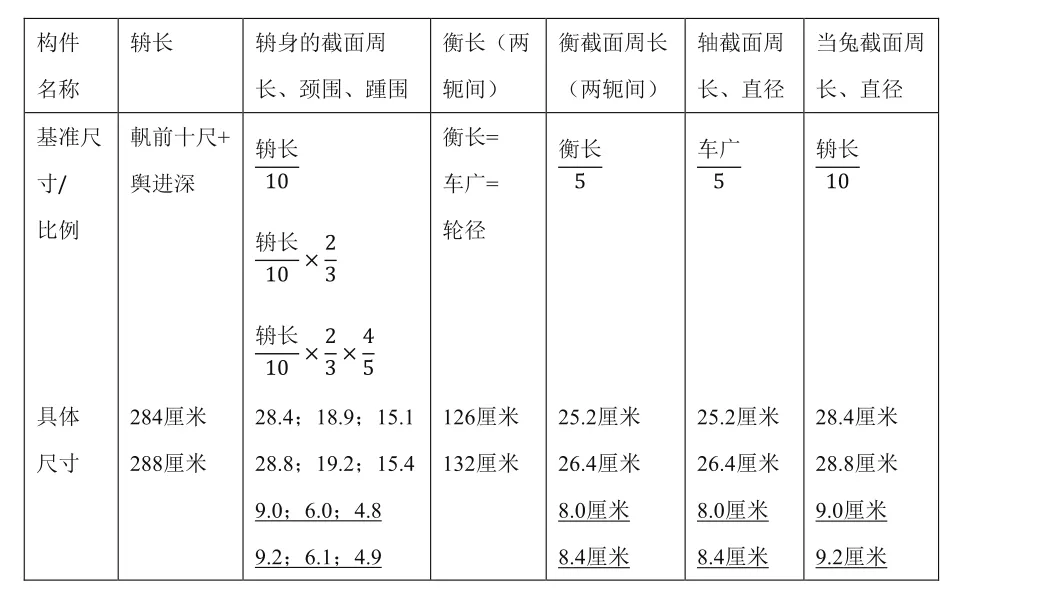

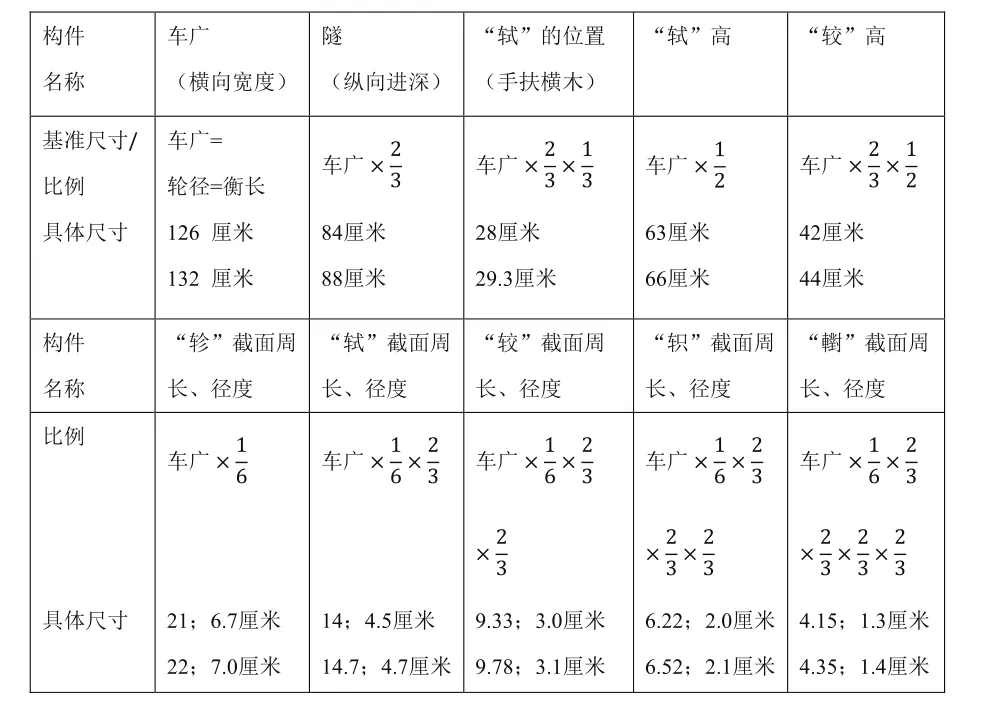

上述车舆三系统的尺度关系如表1、表2、表3所示(单位:厘米③《考工记》所用尺寸,据吴承洛先生考证,周代一尺合今19.91厘米,秦代27.65厘米(《中国度量衡史》,64-65页),闻人军先生认为《考工记》中的尺度皆为齐尺,每尺约合今19.7厘米。郭宝钧先生《殷周车器研究》一书据周尺而取近似值,一尺约合今20厘米,本文亦遵照此换算,∏值取3.1415926。)。

表1《考工记·轮人》车轮的构件尺寸关系④注:辐宽:卯孔深=1:1。

表2 《考工记·辀人》各构件尺寸关系⑤注:下划线处为根据木构件围长(截面周长)计算所得直径。

表3《考工记·舆人》舆(车箱)的构件尺寸关系

《考工记》所言车舆(牵引系统之驾马暂且不论)理想的形制设计在于,在动力、曳引、承载三系统内部建立关键构件的尺寸推演关系,又以“叁称”即“轮径=衡长⑥郭宝钧先生认为考古所测衡长通常指衡木平直部分,不计衡末翘起部分(语见郭宝钧.殷周车器研究.北京:文物出版社,1998:36)。=舆广”予以有机串联,使匠人可依共同的基准尺寸(清人言“根数”)而开启制作,实现预设的结构装配。

不惟如此,各关键木构件都设相应的检测方式。如对牙、辐、毂的静态与动态、远望与近观之审查,“幎尔而下迤”“揱尔而纤”“欲其眼也”“朴属而微至”“肉称”“帱之廉也”等。对榫卯结构的检查,当“蚤正”“菑蚤不齵”,即凿孔位置中正且分布均匀齐平。对轮牙的检查,当符“外不廉,内不挫,旁不肿”。检查治毂是否为善,当视打磨之后是否呈现“革色青白”。还可采用专门的实验方法与工具,如“立者中县(悬)”“平沉必均”“圜者中规方者中矩”“量黍必同”“权重必等”等。

有鉴于此,有学者认为“标准化”已成为两周制舆主要的技术途径和设计思想。如高飞认为,《考工记》反映出以制车为代表的手工业技术标准,尤其体现在工序细分、检验标准、构件分类等方面;[3]陈徐玮认为,战国时期实现了道路与制车的标准化,《考工记》表明,车辆零部件的制造工艺与规格均实现了标准化管理,以便于同类车的通用与互换;[4]邓学忠认为,《考工记》反映出东周制车手工业标准化之情状,且为更先进的秦代手工业标准化奠定了基础;[5]侯维亚对其所认为的《考工记》中的制车标准进行了梳理,直言其成书时代已经是标准化的低级阶段。[6]戴吾三先生曾基于对车轮的分析,认为车舆之制与当时的舟船、建筑类似,选择器物某个基本部分作基数,已具有模数设计的思想。[7]换言之,车舆制作若采用了同样的模数系统,理应具有相同的数据体系。惜戴先生之后未有学者继续对此问题做深入探讨。

然而,检视车马坑考古遗迹中诸多车舆构件的尺寸实态,与文献记载不尽相合,有的还相差甚大。其中的原因极为复杂:(一)今日车马坑实迹所见多因积压日久、盗掘损坏而不甚清晰,实迹测绘、测量的误差难以避免;(二)两周之际车马埋葬制度有所改变,或导致车舆明器与实用器在尺寸、材质上有所变化,但“事死如事生”观念主导的制作工艺似不曾简化;[8](三)文献记载或沿用手工业约定俗成的称名,或因惯例做法有省文,自汉以来多处注疏阐释均有明显差异,诸多关节构造的称名、形制、制作方式等尚待考证;(四)目前尚难考定《考工记》的数据隶属于哪一个确切的历史时段,与所见实迹测量结果难以形成同一时段的对照,且两周四大文化地域的车舆形制存在显见差异,[9]又或并不能将当时已存于民间的制车手工艺一一涵盖,难与考古实迹形成一地之印证。

然尤需关注两点:其一,记载所言的质量控制体系,规矩、准绳、权量之用并不重在量化检测,而重于对形制规范性与材料整饬效果的定性检查,即仍以经验性评判为主;其二,考古实迹数据仅少数与文献记载相合,大多数都是离散分布于一个与记载数值相去不远的范围内,工匠似并未严格遵循这一定值,更像是将其视为一种尺寸参照,在每一次具体制作时均需制宜而定,结果则体现为一种尺寸的多样性。不同车舆之间尚无法实现相同功能构件的互换,故难以得出两周制车工艺已实现“标准化”的结论。本文认为,车舆形制的多样性当缘于三个层次的原因:对车舆可用性的改良,对贵族使用体验的提升以及特定的选材、治材的观念、方式使然。

二、对车舆可用性的改良与形制多样性

“可用性”的国际标准定义(ISO,1998)为:在特定使用情景下,为达成特定目标,产品被特定的用户使用的有效性、效率和满意度。[10]关注用户使用产品成功完成某项任务的能力,常导向于对产品性能之改良。车舆遵循一种功用逻辑而发展,时间轴上当具体使用情境发生变化,工匠首要的当是对可用性予以改良、提升,主要体现于车舆的轮、舆形制上。

(一)车轮之径

轮径,据兵车乘车、田车之用分别为132、126cm,然各地遗迹轮径尺寸几乎都在100-146厘米之间变化,仅少数与其相合。其原因有两点。其一,兵车、乘车驾国马(高八尺),田车驾田马(高七尺),而马匹、轮轴之间全以一根辀木弥合高度差,需在径度大、跨距长的条件下实现多处揉曲,受力复杂,极易损折,甲骨文常见字(《存》上743),即显出早期车舆辀木时常断裂之事实,因此以马的身高作为轮高之节度,轮就不能过低。其二,轮亦不能过高。车行进时相对静态的轴上设伏兔,轸木又架于伏兔之上,而轸木之高直接决定了人升、降车的便利性。轮半径高(66cm)与“轴径+伏兔+轸木(约14cm)”之和约四尺(80cm),为人身高(八尺约160cm①韩康信 松下孝幸.山东临淄周—汉代人骨体质特征研究及与西日本弥生时代人骨比较概报.考古,1997(04):32-42,指出临淄周至汉代男性平均身高为163.8厘米,女性151.1厘米。)的一半。于兵车而言,勇力之士可“超乘”,《国语·周语》韦昭注“超乘为跳跃上车”,《左传·昭公元年》杨伯俊注言,超乘即为不靠外物、自车后一跃而上下。作为贵族乘车及礼仪用车,《诗·白华》:“有扁斯石、履之卑兮。”《周礼·隶仆》:“王登车以乘石”,《仪礼·士昏礼》:“妇乘以几。”《曲礼》:“尸乘必以几。”石、几之用,令人跨两步而登80厘米之高,并无难处。《庄子·让王》又言“王子搜援绥登车”,绥,车中靶也(《说文·糸部》),或是系于车轼上的组带或绳索,人可握持以助登车,更趋省力。

考古实迹与文献记载虽不严格相符,但绝大多数轮径仍集中于120-140cm之间,由此显见工匠对人车尺度关系的把握已具朴素人机工程学的思想。

(二)车轮之毂与轴

毂长据文献为64/61cm,以辛村卫墓代表的西周中期毂长多在56.1-57.6cm之间,比之记载稍短,然所差不多。西周后,毂长、舆广共同决定的双轨间距由200-240cm减至几乎均在200cm以下,而舆广并无明显变化,显是由于毂长渐短所致。以山西上马墓地、金胜村晋国墓为代表,春秋时期毂长多在40-64厘米之间,战国后多在50甚至40厘米以下,与文献记载差异甚大。[11]

《考工记》言:“长毂而安”,因长毂增大了轮对轴的支撑面,令车在快速行进时稳健而不易倾覆,但也同时增加了与轴的滑动摩擦,成为车轮快速转动的制约因素。且车行渐多,而道涂之宽有限,每每都会出现车舆彼此触碰的情形,《战国策·齐策》言,齐国都城的繁华景象“临淄之途,车毂击,人肩摩”,车多恐常导致通行不畅。《史记·列女传》载:昭氏之妻乘车,在狭路与一大夫相遇,“毂击而折大夫车轴”,乘车之长型毂、轴渐趋不便,故工匠予以适度缩减。

至于兵车,《史记·田单列传》载:

“燕师长驱平齐,而田单走安平,令其宗人尽断其车轴末而傅铁笼(坚而易进)。已而燕军攻安平,城坏,齐人走,争涂(途),以折车败,为燕所虏,唯田单宗人以铁笼故得脱……”

这里显示出极端状况下短毂、短轴之利,或导致一些兵车改为短毂。但出于稳定性考虑,部分车战仍沿用长毂。《诗·小戎》:“文茵畅毂,驾我骐馵。”近身车战的常规是“左旋右搯”,[12]《诗·閟宫》郑玄笺言,“兵车之法,左人持弓,右人持矛”,兵士所持酋矛长度可达四米,为人身高两倍还多,惟长毂加以长轴,作战时才利于保护侧翼,令敌车不能轻易接近。辉县琉璃阁战国墓还可见长轴末设横刃式铜軎,坚固而锋利,行进时若触及人、车,必对其造成重击,或正是文献中所言的“冲车”。①《淮南子·览冥训》:“晚世之时,七国异族……攻城滥杀……大冲车……”高诱注:“冲车,大铁著其辕端,马被甲,车被兵,所以冲于敌城也。”《谷梁传·文公十四年》:“长毂五百乘”,当乘车惯用短毂,“长毂”便成为兵车专指。

毂之形制,西周早期(浚县辛村M1;长安张家坡M167、M168)轮毂尚呈对称式梭形,建辐居中。之后则逐渐演化为中肥而末杀、近舆处短而粗、近辖端则长而细的纺锤形制,又栽辐于毂近舆端1/3处而形成“轮绠”。这一改进既能保障毂中部纳辐的稳固性,又令重量分布更趋均衡,旋转时不致偏倚轴心,且毂外端截面愈小,与制轮之“辖”之间的摩擦阻力亦愈小,更益于轮的转动。这一形制在东周赵卿墓的考古实迹中得到了很好的验证,是基于西周车毂予以可用性改良的成熟设计。

(三)车轮之牙

轮牙依记载有22/21厘米两种围长定值,西周实迹多见于22-31厘米间,大部分尺寸偏大;东周则多见于18-34厘米之间,较多尺寸与记载相近。若清人疏“牙厚皆如辐广(宽)”[13]属实,那么牙围、尤其牙厚的明显减小也就意味着辐宽的减小,显示出车轮不断轻量化的设计趋势。

《考工记》言,牙围11寸(22cm),至于截面呈何种轮廓、如何量度髹漆等细节均未言明。东汉郑玄至清人的注疏,多理解为“厚×高”略有差异的两种扁平矩形:7×4cm,6.6×4.4cm。以保存情况良好、数据齐全的两座墓葬来看,上村岭虢国墓轮牙截面多为6×6cm的正方形,[14]金胜村赵卿墓的轮牙截面有5×5cm正方形、4×7cm立式矩形两种形制②山西考古研究所等.太原晋国赵卿墓.北京:文物出版社,1996:199。该墓1988年发掘,是迄今为止所见春秋时期等级最高、规模最大、随葬品最丰富、资料最完整的晋国高级贵族墓葬,车马坑保存十分完好。,或即《考工记》:“行泽者欲杼,行山者欲侔”的功能规划所致。战国至秦汉轮牙实迹也多是接近于4×6cm的立式矩形,均与经学家所阐释的“扁式矩形”有显见差异。二者相较,立式矩形截面的轮牙更易于实现“凿深=辐广”,确保榫卯连接稳固,同时触地面对摩擦导致损耗的耐受性也更好。实际上,东周以后触地面之牙厚渐稳定于4-6cm之间,当是兼顾车行于湿地时“泥不附牙、不上溓于辐”[13]的使用需求所致。

不仅两周绝大多数轮牙截面均为立式矩形,战国甚至可见高度约为厚度2倍的轮牙。清人未能料想当时的揉木工艺水准,实际彼时制轮牙,既竭力选取天然有曲、韧性极佳的木料,又在揉曲工艺上几经调试,殷车轮牙多是“屈一木为之”,至西周时常见“合二成规”,汉代则多见“合三成规”,[11]东周工匠在揉木工艺上的改良精进,正是车轮性能提升的逻辑路径。

(四)车箱之宽度与进深

车箱直接为人所用,故最需为人考虑。舆广即宽度,文献载132/126cm,然实迹多分布于100-150cm间,一车之舆广与轮径几乎一致或相差极小者(误差小于5cm),西周可见5例,东周可见9例,其他多数则相差甚大。春秋以前舆广大于、小于轮径的情形皆有,春秋以后舆广大于轮径者居多,甚至可见72cm的差值(淄河店2号战国墓)。舆之进深,西周时多小于文献数值,东周以后则几乎均大于记载数值,显示出车箱平面尺寸扩大之趋势。轸木径度,记载为6.7/7cm,实迹所见西周时普遍小于7cm,赵卿墓车轸依然小于7cm,多为直径5cm左右的圆木,当为工匠兼顾承载受力需求与尽力减少车重的探索结果。

《诗·閟宫》:“公车千乘,朱英绿縢,二矛重弓。”兵车常制为三人并排立乘,中间御者执辔,两侧兵士需手执兵器,左方持弩主射,右方持戈矛以退敌。据《左传·文公十一年》载:有时还可增至四人,名为“驷乘”,车箱宽度的增大无疑给予每个人更充裕的活动空间,利于其职责发挥。作为乘车,《礼记·曲礼上》:“妇人不立乘。”又“大夫七十而致事……乘安车。”对于坐卧以乘的使用者而言,拓展车箱平面尺寸又于箱底铺设茵席,均有助于使用体验的改善。值得一提的是,虽两周以来车箱进深渐增,超过记载的88cm,战国甚至有长达120-210cm者,但却始终保持着进深小于宽度的形制,郑玄笺为“俴收”(《诗·小戎》),当是在辀木形制不宜过长的前提下、给马匹留有足够活动空间的考虑所致。

(五)车箱之侧軨、轼与较

车箱两侧围栏谓之侧軨,最高处文献记载为44cm,晋国赵卿墓车侧軨多在40-54cm间。轼,记载高度为63/66cm,径度为4.5/4.7cm。实迹并非都有测量结果,赵卿墓轼高多在50-65cm,径度几乎均为4cm左右。輢柱(轼后立柱)与轼的高度、径度相当,略小于记载数据。

“较”为何种构件、“轼”“较”高度关系如何,目前还未得到较好的阐释。就乘车言,《诗·淇奥》“倚重较兮”,工匠出于安全、便利的考虑而设横向的“较”,供立乘者左右有所凭靠扶持。[15]既是依人而定,可据身高而有高低,木器之外还可饰以青铜,西周至汉的乘车均可见青铜较即“金较”,其下端以銎固于輢柱上,有曲钩、金釭、交龙等式样。[16]《周礼正义》:“盖周制庶人乘役车,方箱无较。士乘栈车以上皆有较……大夫所乘之车,则于较上更以铜饰。”由此足见乘车之较,其尺度、形制、质地均成为乘车者身份地位的象征。然而,上村岭春秋虢国墓的侧軨高分布于30-34cm,小于文献记载较多。史载,地处周王畿之地的虢国族人能征善战,以实迹轮径122-132cm计算,侧軨离地约107-112cm,或是为便于战时勇士能自车左右超乘的设计。《史记·万石张叔列传》:“(卫)绾以戏车为郎。”裴骃集解引应劭曰:“能左右超乘也。”即(助跑)跃过軎、輢以登。同时实现横向、纵向跨越以上、下车,自然比从后门超乘难度更大,侧軨偏低或即是出于兵车可用性的考虑,更不可能在輢柱上设较。此时轼已高于较,因此兵者望远勘察敌情需登“轼”而非“较”(《左传·庄公十年》)。秦汉以后,集团式车战逐渐衰落而代之以轻骑,车舆主要用于出行,再无左右超乘之需,姿势渐由立乘转为坐乘,于是前栏降低以利于前视,两侧之“较”普遍高于前栏,王振铎、李强先生从汉画百余种轺车中遴选出的十种典型车型均符合这种形制。[17]因此, “较”的原意即乘车侧軨最上沿的横木,匠人在其上另设一层谓之“重较”,饰以青铜者谓之“金较”,均提升了可用性与乘车体验,兵车则不必非设较。《考工记》未对“较”有详细规约,是否设较、尺寸材质如何,当由工匠视功用需求而定。

车轼之高,赵卿墓(45-65cm)与虢国墓(50-54cm)所见多小于《考工记》的记载(66cm)。《尚书·武成》孔颖达疏:“男子立乘,有所敬则俯而凭轼”,轼欲高而便于凭靠。在战车上,《左传·庄公十年》记齐鲁之战,曹刿“登轼而望之”,看见齐师旗靡遂逐之,可见军士还可登轼以望远处敌情。轼与輢柱构成侧軨主干,轼径约5cm,赵卿墓所见輢径约4.5cm,二者相配保障了踩登的强度。[18]而车箱之内不能助跑、只能原地登轼,其高度设计必兼顾“手扶欲高”与“脚登欲低”的需求,实迹所见或即反映出尺寸折衷的结果。

三、贵族使用体验的提升与车舆形制多样性

现代设计理论认为,当产品“可用性”已然具备,使用者的基本需求得以满足,便指向期望、兴奋需求的满足,①日本东京理工大学的狩野纪昭教授提出的Kano需求模型中,用户的需求被分为基本需求、期望需求、兴奋需求三个层次。檀润华.TRIZ及应用—技术创新过程与方法.北京:高等教育出版社,2010:65-66设计师将更关注使用者与产品之间的整体性交互,及其在这一过程中形成的想法与感知,营造良好的使用体验。[19]观之东周社会语境,贵族使用者早有意识追求美好的乘车体验,而工匠则以两种途径予以实现。

(一)以形制传达礼制内涵

《易·系辞上》:“卑高以陈,贵贱位矣。”车舆以其形制传达使用者的身份等级,既是礼制社会对当日制器活动之约束,也是贵族对所用器物“名实相符”之心理需求的体现,因此渐成为使用体验提升的有效途径,车舆上多处仪饰性的部件于是得以发明。

除了马身饰物以外,这些仪饰性部件主要集中在车轮、任木之上。如就轮毂言,先期的处理方式为先涂底漆,未干时用皮条或麻线紧密缠覆,绕一层涂一层漆并重复两三次,最后再髹漆一道以错采成文,[20]《诗·采芑》毛传谓之,“朱而约之”,或正符“孤乘夏篆”(《周礼·巾车》)的规定。之后,便演变为毂外套入輨、䡅、軧(各两节)六节联接的铜质套筒,套筒外所铸纹饰延续了这一身份表达,所谓“约軧错衡”(《诗·烈祖》)。然而,套筒增加了毂的自重却仍需维持利转,或是两周毂长渐短的重要原因,即仪饰性部件的设计引发了基础木构件的尺寸变化。

毂内贯轴,两周之际可用性的改良促使轴由长变短,而轴两端常设辖、軎铜饰,既需保护轴木、又需括约轮毂不得移位偏斜,轴饰与轴木长之间当有一番调试以至更佳。当轴木长度改变,辖、軎的尺寸、形制亦呈现出多样性设计。

又如车舆前端的视觉焦点——衡。衡长记载为126/132cm,实迹所见则离散分布于100-240cm之间,其尺寸的显著差异当与两种仪饰性构件有密切关系。一种为套于衡木或轭首之上的青铜銮铃,其配置或是“八銮锵锵”(《诗·奕》),即高级马车上的八銮,[12]45考古实迹还见六銮、四銮、双銮之制,銮铃成组分布,数量不同,为装配得当衡长亦需调整。另一种为衡末之饰,常见衡木两端向上翘起,或套有龙首、马头、鸮首等各种造型,[12]45或装以铜矛饰,下垂红色织物串联的贝饰与蚌饰(长安张家坡2号车马坑)。文献所言“错衡”“文衡”或即两端上翘、装矛状铜饰的衡,衡末饰物的增设必然需延长衡木。

其他车舆饰物,包括辀首的䡇饰,辀木与前轸、后轸结合处的軓饰和踵饰;轮牙践地面包裹的铜枒饰等,均与毂、轴、衡等处饰物有相同的设计宗旨——装饰与实用合而为一,于是尺寸与造型之间若非一番探索难以至美和谐,匠心之妙恰蕴于其中。“古人凡创一物,必合于物之情理,当于人之心目,绝无勉强牵就,故其制易知易从,美善而不可易也。”[13]3154

(二)以形制具象化表达思想世界的核心观念

《考工记》在制车结尾专作一段:

轸之方也,以象地也。盖之圜也,以象天也。

轮辐三十,以象日月也。盖弓二十有八,以象星也。

据此,舆、盖的形制均来自于俯仰天地的一种想象性建构,另“辀注则利,利则久,和则安”,辀形宛如注星的连线,表明制辀与轮辐数亦是取自“观于天,视斗周旋,魁方杓曲”(《后汉书·舆服上》),甚至车上所建旌旗亦象形于东南西北四宫之星,又以星数为旗数。

检视考古实迹,舆方、盖圆、辀形如注星连线的形制多得验证,因无论是其制作工艺、力学原理,还是与茵席等既定形制的匹配性与便利性,这种造型均可算是更趋合理的。考古实迹似仅见赵卿墓一号车舆的俯视呈近圆形,但同样工艺精致,装饰豪华,推测为墓主人专用、显示独特威仪的乘车。[21]实迹所见轮辐数,殷车多为十八辐,西周渐增至二十四辐,春秋时甚至有多达四十四辐者。[22]辐数渐多,辐条渐趋细弱,毂、牙凿空愈多而强度必然受损,因此东周始回减于三十辐左右,东周至秦墓大多都是25-32辐的配置,尤见有数例恰为三十辐者。①包括:太原晋国赵卿墓;河南辉县琉璃阁131号车马坑;山东临淄淄河店2号战国墓;甘肃平凉苗庄秦墓;陕西临潼秦始皇陵。

葛兆光先生认为,古代中国的知识、思想、信仰世界中的支配性观念,均产生于天文地理的观测和经验之中。“天”被确立为终极依据,它作为天然合理的秩序与规范,支持着政治意识形态的合法、祭祀仪程的象征性及人们对美的感悟和理解。[23]轮辐数的演变趋势、舆与辀相对稳定的形制均表明,工匠自核心思想观念演绎出天然合理的形制及象征语义,并将其赋予车舆设计,车舆与其他许多器物一样,成为先民表述、思考这些核心观念的媒介,因此,它们成为一种“有意味的形式”,[24]并构筑出一个“本质上有意义的世界”。[25]使用者于观之、用之的过程中,不断回望、追念那些被隐没的不言自明,感念“圣人立成器以为天下利”(《周易·系辞下》)以及天地造化之功,象征之义的张力超越了形式美感,造就了独特的使用体验。

三、选材、治材观念与车舆形制多样性

文献记载曳引系统之辀长度为288厘米,[11]31两周辀长实迹与其记载之差不超过10cm者仅十例左右,其余绝大多数离散分布于250-360cm之间。至战国,除辉县琉璃阁(205、210、215)、中山国(176)或为小车之辀较短以外,其余辀长多在310cm以上,最长的甚至超过400cm,如临淄淄河店战国墓一例400cm,河南淮阳马鞍冢一例490cm。《考工记》所言辀、衡、毂的长度与实际所见并不相符,轴木之长更是没有提及。

辀既需利于马力发挥又需保障“人乘之安”,其形制关键在于首要高、胡要曲、軓踵(辀与舆下前、后轸木相交处)要平,通常基于一根整木切削且需完成多处揉曲,制成车舆上最长且粗壮的一个构件。此外,衡、轴也较长,毂则形制硕大,②《淮南子·说山训》:“郢人有买屋栋者,求大三围之木,而人予车毂,跪而度之,巨虽可,而修不足。”这些构件的工艺质量是使用稳定性的基础,工匠对此深有体会,因此极重对自然材料的选取。

郑玄《考工记》注:“毂用杂榆”,“辐以檀”,《潜夫论·相列》:“檀宜作辐,榆宜作毂”,与郑玄同。《诗·郑风》毛传:“檀,疆韧之木。”《论衡·状留》:“檀材疆劲,车以为轴。”朱熹集传:“檀,皮青,滑泽,材彊韧,可为车。”选择檀木、榆木的原因,在于二者均属硬木,致密均匀,坚硬耐磨,不易腐朽。至明代《天工开物》舟车篇仍言“轴、毂之木,亦槐枣、檀榆为上”。又《考工记》郑注:“牙以橿。”《列仙传》谓橿檀皆四季常青、长生不死之木。《广韵》:“橿,一名檍,万年木。”《诗g山有枢》孔疏引陆机疏言:“檍……为木多曲少直……共汲山下人或谓之牛筋。”可见,橿檍之木,不易腐蠹,且强韧如筋,多曲少直,而“曲者宜为轮”(《论衡》),正适于制作轮牙(及弓弩)等曲面造型的物件。

《庄子》达生篇载梓庆制鐻:

“臣将为鐻,……,必齐(斋)以静心。……其巧专而外骨消,然后入山林,观天性形躯,至矣,然后成鐻,然后加手焉,不然则已。则以天合天,器之所以疑神者,其是与!”

梓庆经由一种神圣的仪式化过程而构想设计蓝图,后入山林找寻与其相符的天然材料,再开启制作,否则宁可停止制器。“以天合天”正是寻求“顺自然天性而长成的林木”与“顺应思考逻辑所得之蓝图”之间的密合,庄子视其为善制良器的根本原因。据郭宝钧先生考证,古车舆轴用银种树属,衡用梓属,轭用榆木,盖弓用朴属、珙桐属木。[11]69可见,工匠谋求的还不仅在于天然形状与器形相合,还有物料属性与器用之相合。

既得美材,便会最大限度尊重其原型,只在天然材质的某些性状有悖于成器的理想形态时,工匠才施以一定技术手段予以优化。如《轮人》篇载:

斩毂之道,必据其阴阳。阳也者,稹理而坚;阴也者,疏理而柔。是故以火养其阴,而齐诸其阳,则毂虽敝不藃。

对天然毂材施以火炙,是为改善阴木纹理稀疏、质地软柔之状,几近阳木般强韧、耐磨和利转,令属性质地无所差异。这种相材之宜、治材之不宜的思想正是辀、衡、轴、毂等构件呈现长度多样性、又不过多偏离基础数值的根本原因。

相较于长度数值,多个构件的径度数值文献与实迹的对应性更好。毂径,于凑辐处记载为19.4/20.4cm,两周实迹多见于16-22cm,其中多有与该数值极接近者。毂贤、轵两端直径记载为12.2/8.2cm或11.7/7.8cm,许多车马坑实迹未公布这一测量数据,尤见金胜村赵卿墓贤径12-13cm,轵径8-10cm,甚为相合。辀径,各地实迹多分布于7-11cm之间,因考虑便于工艺实现、减少自重等原因,承重部位、非承重部位、揉曲处的径度有少量变化,但平均值与记载的9/9.5cm基本相符。轴径,专指承舆受力部位径度,记载为8.0/8.4cm,实迹所见两周绝大多数轴径均与该数值接近,尤见三门峡虢国墓与金胜村赵卿墓的轴径,几乎都为8-9厘米。

由此足见,两周以来,车舆杆件的长度仍有一定的可变性空间,而径度则表现出较好的尺寸稳定性。商代车字有写作(《甲骨文合集》H11446A)(《菁》3),学者谓其辀、轴断裂之形,东周则罕见此类记载,工匠早已认清截面尺寸于物理受力之重要性,将其作为基础数值不断探索而严格遵守,长度则可据截面做出灵活处理。这种做法在后世建筑技术专书《营造法式》中有更准确的描述:建筑大木作设有两种标尺,一种为斗拱采用的材分制,“材”指一个面积单位的模度,它决定了“分”这个相对长度单位的模量,又共同构成严格的基本模度;[26]另一种则为构造标尺,工匠需在实际设计安装时,基于匠作经验与截面规格综合控制其长度,①该观点由朱永春先生在题为《唐宋建筑的尺度秩序:以〈营造法式〉为例》的报告中提出,北京大学“古典中国与中国古典建筑”人文论坛,2018.8.16于是建筑的梁、椽、柱的长度以及开间等皆有一定的弹性,并非定值。或可言,《考工记》时代的舆匠已开启、发展了一种“截面基准”与匠作经验相辅相成的制器模式。

结 语

《轮人》开篇言:“斩三材必以其时”。工匠善“相材”,亦尤为尊重自然物材的生长规律。《礼记·王制》:“木不中伐;草木零落,然后入山林。”《周礼·山虞》:“令万民时斩材,有期日。”在林木成材以后再伐木且限制天数,从制度层面保障了自然资源的循环再生。

东周思想家在对天人关系的思考中深化了这一观念。《孟子·梁惠王上》载:

“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。”

《荀子·王制》载:

“草木荣华滋硕之时,则斧斤不入山林,不夭其生,不绝其长也;……斩伐养长不失其时,故山林不童而百姓有余材也。”

在保存西周典章制度最完整的鲁国,理政大臣里革割断了鲁宣公的鱼网,说道:

“山不槎蘖,泽不伐夭,鱼禁鲲鲕,兽长麑麌,鸟翼鷇卵,虫舍蚔蝝,番庶物也,古之训也。”(《国语·鲁语》)

孟荀皆认为,对自然材料的索取当据“以时禁发”“取之有度”的原则,遵循生长规律顺势而为,继而衍生出积极培育自然物材的观念。这种可持续性的思想令严苛的选材成为可能。

制舆的过程,工匠有相当的自主发挥空间,然“工巧”之义,绝非工匠狭隘的炫技与个体意识的张扬,也不仅是令器物功用符合社会生活之期待,却更重器物设计制作的时节、方式与材料属性的完美匹配,即曰“循天时、守地气”。[27]两周车舆之制,无论是旨在提升可用性及使用体验、对结构、性能予以改良的“合于人个性”的思想,还是善于选材、适度治材的“合于天”的观念,均是一种与标准化相逆的“相物之宜”的制器思想,是先民在一种高度依赖自然资源的技术语境与奉行礼制的社会语境之下,最朴素亦最智慧的应对方式。