狂热的艺术家、伟大的爱国者

——刘海粟抗战时期史料拾遗

2019-12-13梁晓波南京艺术学院江苏南京210013

梁晓波(南京艺术学院,江苏 南京 210013)

图1

图2

图3

图4

刘海粟是一位对艺术近乎狂热的怪杰,但又是一位理智的爱国主义者。在爱国的表现上,他务实而不高调。从1931年“九·一八”事变后,他与上海美专师生都积极参加各种支援抗战的活动(图1-3),但与此同时,他对政局也保持着清醒的判断:1937年1月出版的《东方杂志》第34卷第一号“中日问题”专栏,刘海粟与林风眠、马寅初等学界名流应邀就这一主题发表意见时,并没有高调的主战口号,反而冷静地表示:“中日之间假如没有和平,则不独东亚将成为焦土,全世界也都将破灭罢”的担忧。当时中国政府尚未正式对日宣战,两国政府仍为和平作最后的外交斡旋,刘海粟与其好友胡适、马寅初一样,对和平谈判仍抱一线希望,毕竟他们清楚,中日国力的悬殊,战争如全面爆发,实非国民之福。

图5

图6

图7-1

图7-2

但实际上,当时的日本内阁对军方根本没有影响力,“七七事变”时,日本军方甚至肆无忌惮地把近卫首相派出的和平使者扣押不放,侵华战争由此全面爆发。获悉和平无望后,刘海粟对时局的态度也重新调整。1937年9月10日,郭沫若为“文化界救亡协会”成立难民收容所事宜致函刘海粟时(图4),刘海粟即将上海美专校舍无偿提供救亡协会使用;1937年10月26日,著名的“四行仓库保卫战”爆发,四行仓库临近租界,其位置及结构皆对守军极其有利,当时日军尚不愿与欧美开战,为避免炮弹落入公共租界,没有动用海军炮火攻击,令战事一度处于胶着状态。史载,10月28日战况至烈时,苏州河对岸聚集了超过三万名围观群众为守军助威,当看到四行仓库上扬起的中华民国国旗时,民众无不欢欣鼓舞。激战期间,刘海粟利用身处租界的地理优势,对景创作了油画《四行仓库》,记录四行仓库国旗飘扬的历史时刻。1939年 9月 10日,此画作为上海美专校刊《美术界》创刊号的封面,但标题隐晦地改作《廿六年十月廿八日》(图5)。抗战胜利后,1947年的《京沪周刊》第一卷第十二期重刊这一画作时,画题才正名为《八百孤军苦守之四行仓库》。《四行仓库》原作今现存刘海粟美术馆,从早期发表的图片可见,原作并无落款,现存“海粟1938”的题款,以及被涂改成红旗的中华民国国旗,是刘海粟在新中国成立后为避讳所作。

图8

1939年1月,刘海粟组织并主持了上海美专师生为救济难童而举行的书画展览会,售出书画四百幅,为难童教养院兴建院舍三幢;4月,联同著名医学家、收藏家丁惠康举办了“中国历代书画展览会”及“吴昌硕遗作展”,并分别出版《中国历代书画展览会目录》(图6)、《吴昌硕先生遗作展览会目录》,其门票收入,悉数捐予上海医师公会作为前线医药费用。5月,上海美专校友陆抑非征集海上名家扇面作品义卖筹赈,刘海粟除提供个人创作外,亦应邀为展览题写了展标(图7)。1940年,以上海美专的名义,把“中国历代书画展览会”及“吴昌硕遗作展”展品结集出版为《中国历代名画大观》《缶翁遗墨》。

这一系列救亡义举,也令刘海粟受到日伪的关注和威胁,1939年12月,刘海粟在日伪鹰犬环伺中悄然携带大量个人创作与收藏避走南洋,1940年1月20日,在巴城(今雅加达)中华总商会举行“中国现代名画筹赈展览会”,展出作品五百余幅。画展印行了《巴城现代中国名画展览筹赈大会特刊》(图8),刊有中国驻印尼总领事丘元荣序言,以及上海美专校友叶泰华等文章,对刘海粟的筹赈义举与艺术成就予以极高评价。关于画展的盛况,刘海粟在当日所作的日记中有详细的记载:

图9

廿九年一月二十日,星期六,雨。

爪哇正值雨季,连日细雨绵绵,颇觉有些凉意。

筹赈画展今日午后在雨中开幕。中华商会车水马龙,极一时之盛。八时三刻举行开幕典礼,仪式隆重、庄严而简单。首由慈善会主席丘元荣先生致开幕词,井报告画展筹备经过。继由葛总领事演说,语多鼓励。末由本人致答词,除对侨胞爱国救灾之热忱与贡献致其无限钦慰外,对于葛总领事之“观乎岁寒三友能无后凋之志,观乎青山流水能无锦绣山河之思”二句,更寄以无限感怀。此语诚可代表华侨之民族思想精神。北望吾国之锦绣山河,今日如何?寒岁三友,人皆知为松竹梅,我国画家喜作斯图,是因其足以代表我人在风雪中奋斗长成之人格。我国今正在暴风雨中艰苦奋斗,亦正在朝向长成之路径迈进,胥有赖于艺术以鼓励之。

今日除侨胞各界领袖外,到会来宾有荷印经济部长樊穆夫妇、内政部长夫人、吧城府尹夫妇、县长东亚司奥弗特金博士,及美法瑞士等国领事、欧籍画家及记者等,由葛总领事、丘主席及余夫妇加以招待。奥弗特金博士通中文,能操极流利国语,鉴赏名家翰墨,极感兴味。计定购书画,迄此时为止,已达一万三千余盾,折合国币约达十万元,仅仅吧城一处,预计可得十五万元以上,这对于祖国灾民,可说是受惠菲浅。想到这层,连日的极度劳顿,便觉涣然消失了。

夜深,在淅沥雨声中,乘兴写画一幅,又给海燕信,磬笺六,预备明晨邮寄。

这则日记不久即以《吧城一日》为题,发表于3月20日出版的上海美专校刊《美术界》,同期刊载的“美术界动态”专栏集中介绍了国内外举行各类抗战主题画展的消息,其中对刘海粟在吧城展画义赈的情况,有如下报导:

吧城中国现代名画筹赈会

爪哇吧城吧华慈善画展会主办之中国现代名画展览筹赈大会,已于一月二十日下午开幕,由上海美专校长刘海粟夫妇亲临主持,会场设在中华商会,陈列名画计五百余幅,此次大规模之画展,在各方努力与侨胞赞助下,募捐已得壹万余盾,折合国币近拾万元,成绩可谓空前。

图10

图11

1940年3月15-18日,筹赈画展移师泗水举行(图9),由中国驻泗水总领事曹汝铨、筹赈会主席黄超龙主持并撰序,东爪哇省长偕夫人、女儿三度参观展览并购藏刘海粟作品。5月,画展移师垅川举行,由垅川慈善会主席张天聪主持;7月,画展移师万隆举行……1940年出版的《中国红十字会月刊》第60期,以《刘海粟绘画画资悉汇贵阳红十字会》为题对此进行报导(图10);1940年第2期《读书通讯》杂志及5月4日香港《大公报》,亦以《刘海粟在爪哇——举行画展筹款呈献政府》为题予以报导。

1940年12月21日,刘海粟应新加坡南侨筹赈会邀请赴新筹赈,20日,印尼吧达维亚华侨公会为刘海粟举行了隆重的饯行茶会,中国驻印尼总领事葛祖煌以及华侨公会各董事数十人出席,均对刘海粟筹赈画展的成功举办大表赞扬,刘海粟在答谢词中掷地有声地表示:中国永远不能被征服、中华文化决不能被消灭,“海粟不论在何处、不论在何时,无论如何穷,绝不变节!”(图11)。

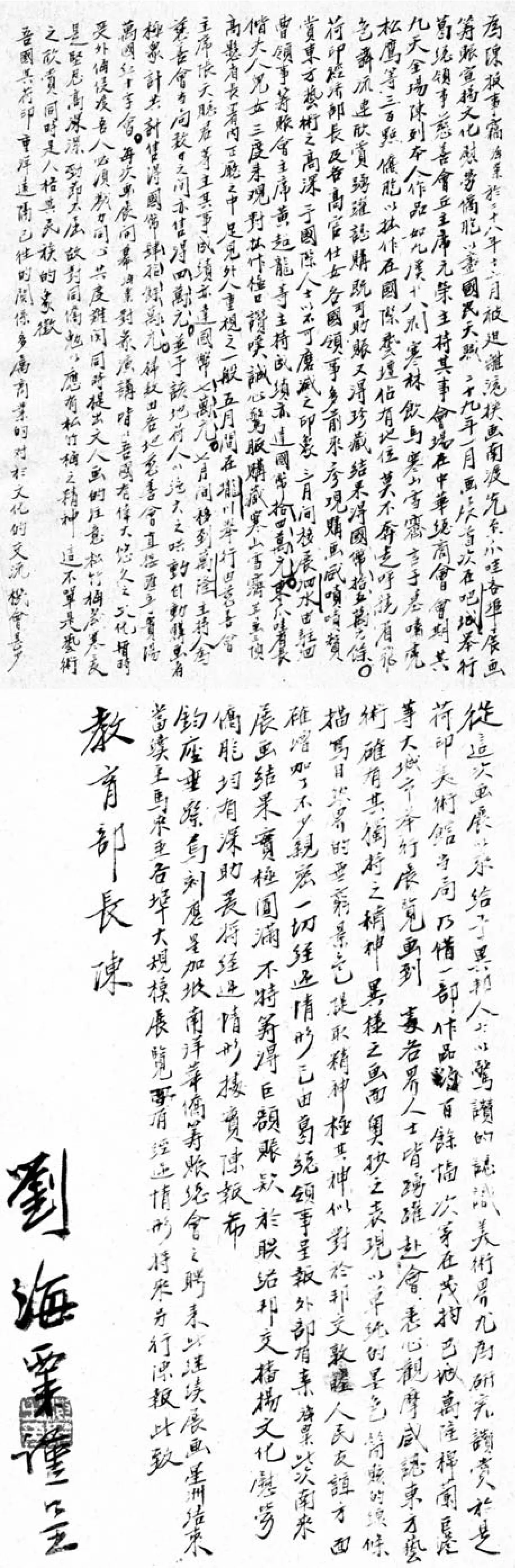

1941年2月,刘海粟在新加坡致函时任教育部长陈立夫,详述此前被迫从上海远走南洋后,巡回各地展画筹赈、支援抗战的情况,并强调:“吾国有伟大悠久之文化,暂时受外侮侵凌,吾人必须戮力同心,共度难关”。字里行间,饱含了旗帜鲜明的抗日态度和对“抗战必胜”的坚定信心。这份信函被陈立夫指示录入教育部档案,现存中国第二历史档案馆(图12)。

图12

1941年2月23日,星华筹赈会主办的“刘海粟教授近作展览会”在新加坡中华总商会举行,中国驻新加坡总领事高凌百剪彩,陈嘉庚、高凌百、刘海粟相继致辞。郁达夫在为画展印行的特刊(图13)在所作序言中表示:“艺术大师刘海粟氏此次南来,游荷属一年,为国家筹得赈款,是实实在在、已经很有效地尽了他报国的责任了。”画展原定3月4日为止,因观众踊跃,延至3月8日结束。

图13

图14

1941年7月30日,刘海粟启程赴怡保举办筹赈画展,郁达夫、刘抗、陈人浩等数十人到车站送行。此前的系列筹赈画展,已成功募得逾百万国币,悉数汇往国内红十字会,予抗战事业极为直接、有力的支持,也为饱尝屈辱的国人争得了难能可贵的国际尊严,因此,刘海粟的怡保之行备受国内媒体的广泛关注,7月27日,《中央日报》《甘肃民国日报》《阵中日报》、香港《大公报》等同时报导了刘海粟即将在新加坡怡保举办筹赈画展的消息(图14)。1941年第31卷第1号《教育杂志》,亦以《抗战以来的上海美专》为题,对刘海粟与上海美专系列支援抗战的爱国行动作出详尽的回顾与介绍。

1941年12月,太平洋战争爆发,南洋各地相继沦陷,刘海粟的筹赈活动被迫终止,开始其隐居躲避的流离生涯。他的行踪成谜,成为国内关注的焦点,日伪背景的《太平洋周报》,在1942年5月23日第一卷第12期刊发的《艺术杂笔——检讨上海画坛》一文中,把刘海粟与马蒂斯相提并论,誉其为“中国新兴艺术的盟主”,并对其艺术生涯予以详尽的回顾;同年第一卷第22期刊发的《刘海粟印象》专文中,毫不讳言刘海粟早前赴南洋举办筹赈画展的事迹,除对刘海粟的行踪表示关切外,亦对其艺术成就予以概述和推崇。

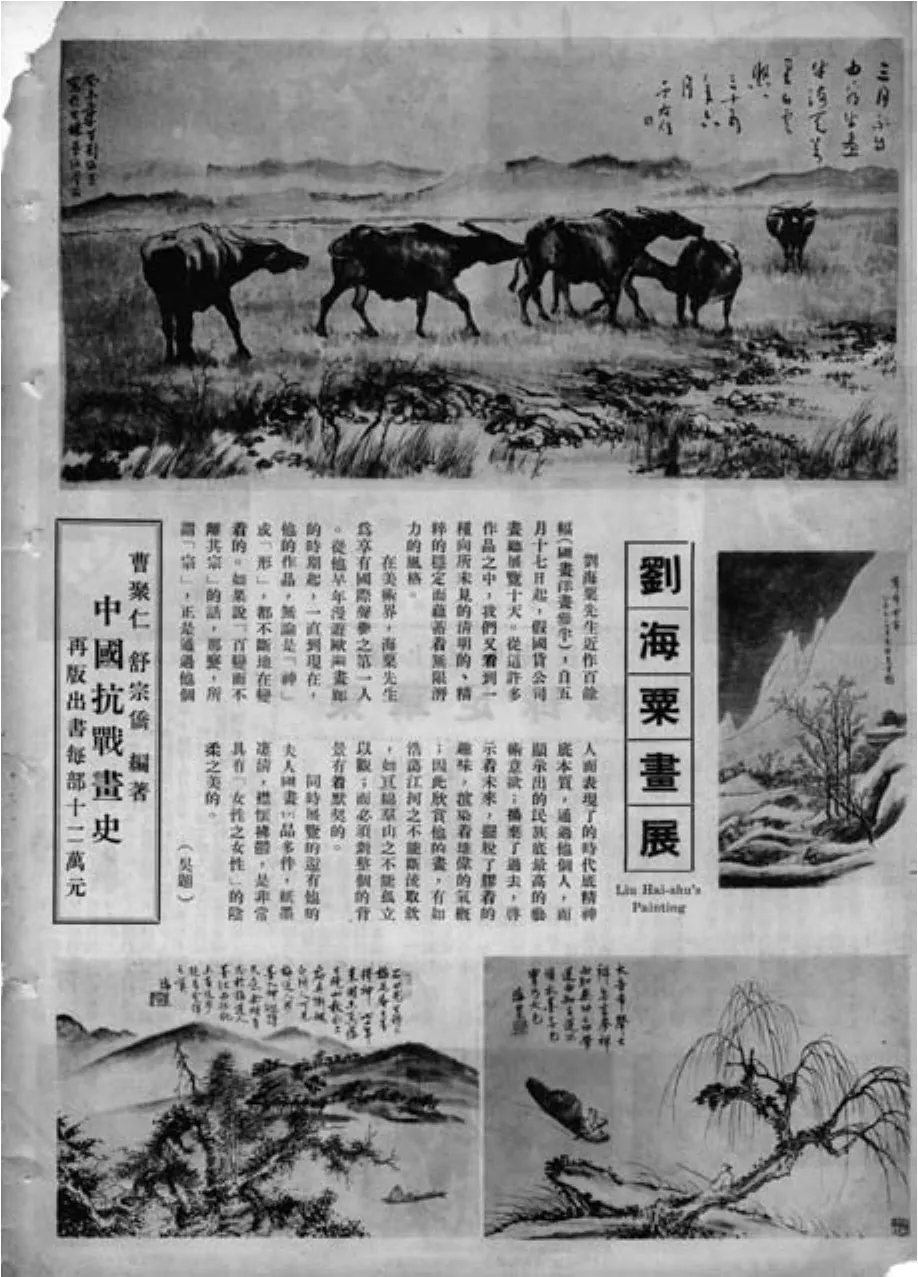

图15

1943年1月,刘海粟在巴城被日军俘获并软禁。前景堪忧,刘海粟却泰然处之,期间创作了国画《山水》,题杜甫《茅屋为秋风所破歌》于诗堂(解放后赠送成都杜甫草堂珍藏);又创作了《群牛图》长卷明志,迅即被2月1日创刊的日伪杂志《一般》刊于扉页。1946年,于右任获悉此画的创作背景后,欣然在画上题辞:“三月不自由,看牛、画牛。海天万里,白云悠悠。”为刘海粟当时当地处变不惊的大无畏气概作了如实的写照。此画相继发表于1947年《春秋画报》创刊号(图15)、5月11日《京沪周刊》及6月1日《联合画报》205期刘海粟个展专页(图16)。1952年,刘海粟获教育部任命为华东艺专校长,次年又应邀赴京参加“全国国画展览会”及出席全国第二次文代会,他特意挑选了《群牛图》赴京参展,但碍于当时的政治环境,不得已挖去于右任等人题辞以及原画落款,又请章士钊、叶恭绰题诗其上;张伯驹读画后,又和章士钊韵题诗一首于前隔水,成为今天所存的面貌(图17)。

图16

图17

图18

1943年5月,刘海粟与同期被日军俘获的前外交部长陈友仁、前教育部长叶恭绰、京剧名伶梅兰芳相继被日军用专机或专列遣返上海。在日伪的宣传中,这四人都是为了“中日和平”而返国参加“大东亚共荣圈”的建设(图18、19)。

刘海粟返沪后,面对的是妻离子散的破碎家园。6月,在为海上名医宋大仁的画册《中国医药八杰图》题签并作序时,刘海粟流露出“愚历劫重归,笔墨久荒”的沉重感慨——“历劫重归”是实,所谓“笔墨久荒”,则是为回避日伪将领慕名求画的托词。在早年的游艺经历中,刘海粟被日本美术界誉为“艺坛列宁”“东方艺坛之狮”,与日本皇室及朝野各界均建立了良好的私谊,这重特殊的背景,令他受到日伪的礼遇,当中固亦包含拉拢引诱之意,但刘海粟仅作虚与委蛇的往来应酬,始终坚拒出任一切伪职。在他的指示下,上海美专作为民国最高艺术学府,也始终不向伪教育部登记。这一时期的日伪媒体,对刘海粟进行众星捧月般的采访报道,如《太平洋周报》在1943年第67期所刊的《中国文艺复兴大师刘海粟返沪一席谈》中赤裸裸地提出,“期望着刘氏再进一步做一个东亚文艺复兴大师,在这完遂大东亚战争的过程之中”。但刘海粟每遇这类采访,都只是“顾左右而言他”,如日伪杂志《文友》采访时,刘海粟拿出故友徐志摩的手札让记者抄录,以作敷衍,后刊于该刊第1卷第5期……这种处境,在刘海粟的挚友梅兰芳身上亦同样发生,二人被日军押返上海后,过从甚密,在应付日媒采访方面均有共识:当日军安排来华劳军的“日本舞后”崔成喜“拜会”梅兰芳时,梅兰芳被迫勉为应酬(图20),毕竟在当时复杂的历史环境中,若作“鱼死网破”式的反应,是毫无意义的,表面上的客套,既技巧地维护自身安全,也丝毫不失个人尊严与民族气节。而针对日伪媒体对刘海粟的相关报导,1945年5月15日,由国立艺专创办的《艺术界》创刊号在“艺术家动态”专栏中刊文为刘海粟辟谣:“刘海粟氏自南洋被俘返沪后,闭户作画,拒应外事,内地所传种种不确”。

图19

刘海粟返沪后的心迹,也在他的创作中表露无遗,如1945年5月作国画《孤雁图》并题诗:“天涯一孤雁,嘹泪叹离群。若问知心者,而今有几人?”应潮汕义赈会之邀作国画《英雄落泊图》义卖筹款时,在画中题长诗《英雄落泊歌》(图21);作国画《高隐图》时,题句:“如虬双松,不悄秦封,苍山色古,如削芙蓉,纷披老笔,豁落疏胸,谁其似者,道人石云”;1945年6月作《孤笛图》并题诗:“颖川身退心犹进,默默平生此意深。昨夜江风起扬子,自吹孤笛自知音”;而在国画《风雨归舟图》(图22)中,他题上“风雨飘摇同一慨,中流砥柱仗斯人”的诗句,寄托自己在风雨飘摇、四海同慨的艰难时日,对斯人涌现、砥柱中流的积极冀盼……

1945年8月15日,冀盼终成现实,刘海粟亲眼看到了东洋日落,祖国重光。但胜利的喜悦依始,一段小插曲却出现了:重庆《新华日报》8月23日刊登了一则读者来函,题为《文化汉奸名录(二)》,刘海粟名列其中:“这位有名的画家在太平洋事变后由南洋到上海,受敌伪的利欲的诱引,下了水,公然对伪新闻记者发表谈话,称颂‘大日本’的‘王道’了”。文末附有编者按:“今天凌正清先生的来函,很好地补充了我21日所发表的汉奸名录,这不但编者感慨,也是全国同胞都极注意的。我们希望知道各方面汉奸情形的朋友,都把他们提出来。”(图23)

图20

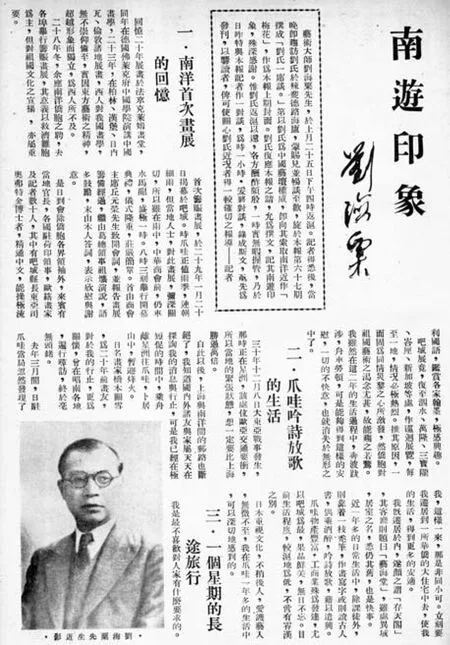

凌照清来函所指刘海粟发表的谈话,是《太平洋周报》1943年第1卷第69期署名刘海粟的《南游印象》,文中引述刘海粟表示:“日本重视文化,不稍后人,爱护艺人,无微不至,我在爪哇一年多的生活中,可以深切地感到的。”只要细看该报道的原件,就不难发现文前的按语提到:“刘氏复应本报之请,允为撰文,记其南游印象,殊深感谢。惟刘氏返沪以还,各方酬酢颇殷,一时实无暇握管,乃于日昨特与本报记者作一对谈,为时一小时,爰将对谈,录成斯文”,文末又是一段“此地无银”的“编者按”:“本文系刘氏与本报记者对谈之记录,因避免冗长之问答起见,特改写如上,文责概由记者负责。又发稿前未及经刘先生过目,并希刘先生鉴谅”(图24),可见,刘海粟一直刻意回避为该刊撰文,该文内容也根本不是刘海粟原意,纯属日伪媒体有意歪曲捏造。而文中“刘海粟”签名手迹,无非是从刘海粟画作中截取的图版而已。但刘海粟去世后,某无行文人断章取义,煞有介事地撰文宣称:“周恩来主编的《新华日报》说刘海粟是汉奸!”实际上,《新华日报》是抗战时期执政国民党为兑现国共二次合作协议而允许中国共产党在“国统区”出版的唯一一份报纸,属国民党中宣部管辖,并由中宣部派员驻报审稿。当年这则读者来信因把关不严而刊登后,国民党当局清楚了解刘海粟旗帜鲜明的抗日态度以及为支援抗战所作的巨大牺牲与贡献,时任中宣部长张道藩立即公开辟谣,表示“《新华日报》造谣!刘大师是爱国的画家!”是年11月,蒋经国亲赴上海看望刘海粟,表示敬仰与慰问之情,刘海粟挑出历劫之作《风雨飘摇图》相赠,并补题“此时此画奉赠经国先生”,以作期勉。上海市文化运动委员会在1947年编辑出版我国第一部《中国美术年鉴》时,亦将此画收录其中。由此可见,凌照清的投书之举,纯属“盲人摸象”式的无心之失,而后来那些断章取义、重新炒作、恶意诋毁刘海粟是“汉奸”的闹剧,实在是极为无耻的鬼蜮伎俩!

图21

图22

图23

图24

图25

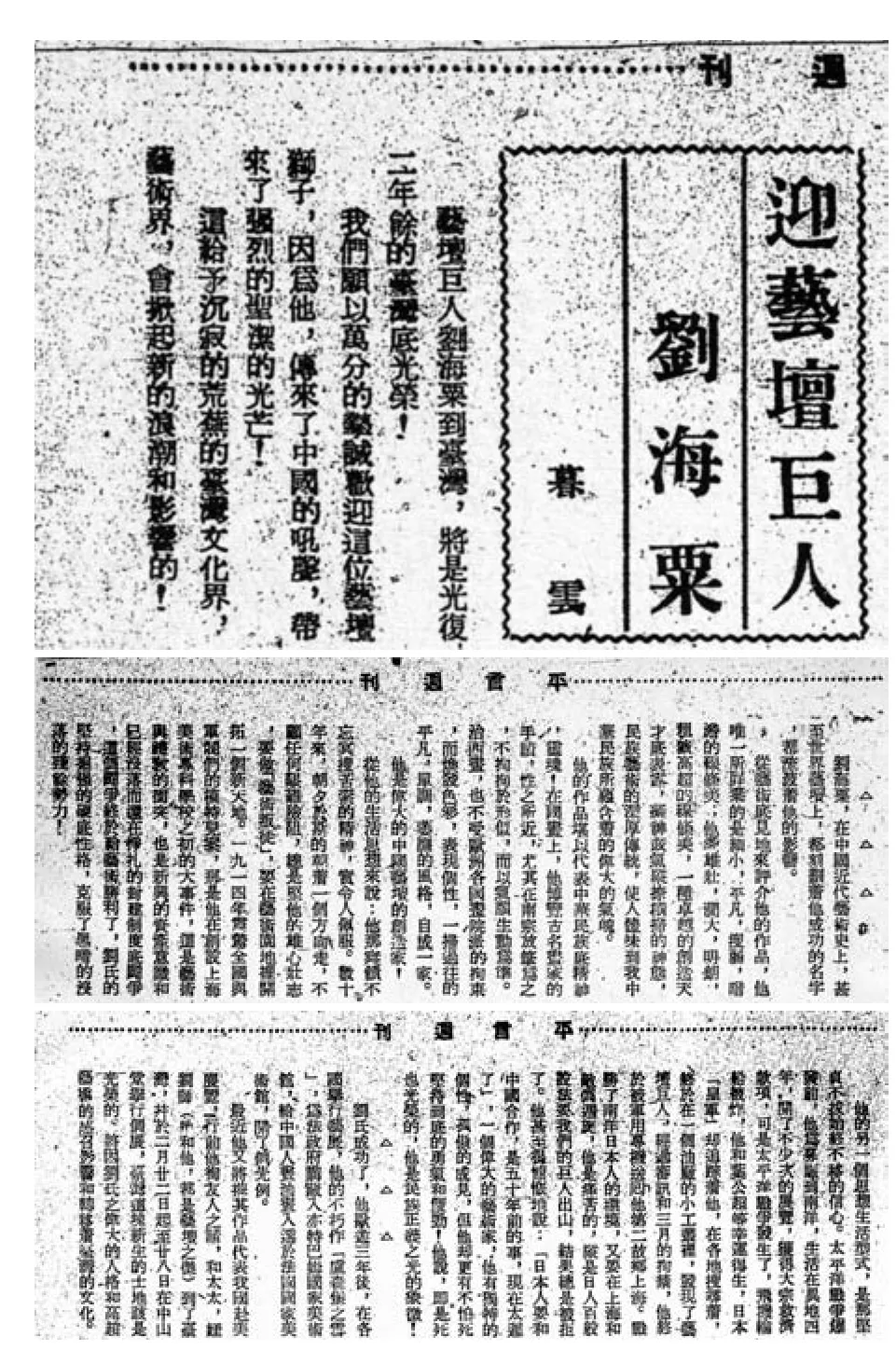

刘海粟持节不屈、坚拒与日伪合作的高尚情操以及他作为中国新美术运动先驱与领袖的地位,在抗战胜利后也得到社会各界的高度肯定。梅兰芳为表示对刘海粟这位患难之交的敬佩之情,专门携子梅葆玖到刘家,命儿子认刘海粟为“寄父”;1947年1月出版的《寰球》第15期以专页介绍刘海粟近况,并对其艺术生涯与成就作出高度概括与评价;1947年6月21日,刘海粟在上海举办个人画展,《申报》“春秋”专栏刊出潘公展、顾树森、姜丹书、陆小曼、温肇桐、赵清阁等撰写的评论文章,其中陆小曼在文中表示:“大师的为人,实在是在画家之中不可多得的人才,他不仅是关着门在家里死画,他同时还有外交家与政治家的才能,能做人所不敢做的,能讲人所不敢讲的。就像在南洋群岛失守时,日本人寻着他的时候,他能用很镇静的态度来对付,用他的口才来战胜,讲得日本人不敢拿他随便安排。他在静默之中显出强硬,绝不软化,所以后来日本人反而对他尊敬低头,在没有办法之中只好很客气的拿飞机送他回上海。这种态度真是值得令人钦佩的。”(图25)1948年2月,刘海粟应台湾政府邀请,赴台湾中山堂举办个人画展,台湾《平言周刊》第一卷第10期以《迎艺坛巨人刘海粟》为题,对刘海粟卓越的艺术成就以及抗战时期的崇高气节予以高度评价(图26);《今日画报》1948 年第4期亦以“艺坛的巨人刘海粟先生及其夫人夏伊乔女史”为题,刊发刘海粟伉俪近照;第5期又刊出题为“艺坛巨人刘海粟”的图文专访,以“暴风雨中的旅人”作喻,对刘海粟维护艺术真理与民族气节的高尚情操表示敬仰(图27)。《教育函授》1948 年第1卷第2期《我国新兴艺术的策源地——三十五年来的上海美专》也重点介绍了刘海粟与上海美专师生在抗战时期为支援抗战所作的巨大牺牲与贡献。

图26

图27

图28

图29-1

随着国民党败退台湾,张道藩、蒋经国先后为刘海粟公开辟谣的举措,反令刘海粟在“文革”中横遭“国民党反动派走狗”的诬名(图28)。“文革”后,刘海粟获彻底平反,并于1979年应邀赴中国美术馆举办个展。某画家遗孀获悉后,立即上书文化部,“揭发”刘海粟是“反共反人民的汉奸”,文化部为此专门下发“(79)文厅字第525号函”,明确表示:“上海解放后,上海市政府和党组织从未给他(刘海粟)作过这种结论”,并责令《人民日报》将公函全文刊登在该报《情况汇编》中,供党内领导干部阅读,有力澄清了事实真相;1985年,全国多个省市相继为刘海粟祝贺90华诞,电视连续剧《沧海一粟》也正式开拍。某画家遗孀获悉后,又四出抗议,告状信甚至送到了时任总书记胡耀邦手中。据原上海市委副书记兼市委宣传部长陈沂回忆,胡耀邦当时对相关情况了解不多,特批转时任中宣部长邓力群跟进处理。最终由新华社记者宣奉华深入调查,撰写了详尽的情况报告,对刘海粟的历史问题以及一贯以来爱国报国的伟大贡献予以详细说明,由陈沂作为内参送达胡耀邦手中,胡耀邦阅后批示:“像刘海粟这样的爱国老艺术家,我们要向他学习!”党内分管统战工作的习仲勋也为《沧海一粟》剧组题辞:“沧海一粟,壮丽一生”,以示支持,使该剧顺利摄制,并在全国热播;全国政协主席邓颖超在获悉有关情况后,亲自邀请刘海粟夫妇到家中作客,除重申当年周恩来总理对刘海粟的肯定态度外,更代表党和政府,对刘海粟在“文革”中遭受的打击作出正式道歉,并对刘海粟爱国报国的赤子情怀予以高度赞扬(图29);邓小平在一次与张爱萍将军的谈话中也由衷感叹:“刘海粟大师是我们的国宝啊!”至此,有关刘海粟历史问题的争议亦烟消云散,他作为新美术运动先驱和领袖的历史地位,在晚年愈发得到国际国内的广泛认可与尊崇。

图解:

图1:1931年12月6日,何香凝组织召开“抗日书画展览会第一次筹备会议”,刘海粟与会并当选常务委员,会议面向全国画家征集作品,并于12月28日举办画展开幕式,历时6天,筹款二万余元,成为民国艺术界支援抗战的伟大起点,图为《上海画报》1931年第775期出版的“救济国难书画展览会特刊”发表的何香凝、郑曼青、刘海粟、诸闻韵、王一亭、钱瘦铁、叶恭绰合作画。图2:1933年6月1日至10日,国民政府主席林森在首都南京为刘海粟举办《近作展览会》,刘海粟把门券收入划拨抗日军及航空队。

图3:何香凝1932年5月18日为组织抗日救护队致刘海粟、王济远函。

图4:1937年9月10日,郭沫若为“文化界救亡协会”成立难民收容所事宜致函刘海粟。

图5:1939年9月10日上海美专校刊《美术界》创刊号以刘海粟油画《四行仓库》作为封面。

图6:1939年4月,刘海粟联同著名医学家、收藏家丁惠康举办了“中国历代书画展览会”,展览印行中英文版《中国历代书画展览会目录》及“补遗”。刘海粟在为画展所作序言中开宗明义地表示:“展我先民遗迹、表现民族精神”。展览门票收入,悉数捐予上海医师公会作为前线医药费用。

图7:1939年5月,上海美专校友陆抑非征集海上名家扇面作品义卖筹赈,《奋报》6月1日出版展览专刊。刘海粟除提供个人创作外,亦应邀为展览题写了展标。

图8:中国现代名画展览筹赈大会印行的展览特刊。

图9:新加坡《星光》杂志1940 年4月第15期专页报导刘海粟3月在泗水举办筹赈画展情况。

图10:1940年《中国红十字会月刊》第60期报导《刘海粟绘画画资悉汇贵阳红十字会》。

图11:《吧达维亚华侨公会月刊》1941年第2卷1期“会务概况”介绍该公会为刘海粟举办饯行茶会详情。

图12:1941年2月,刘海粟亲函教育部长陈立夫,陈述在巴城等地为支援抗战举办筹赈画展的情况。

图13:1943年2月23日至3月5日,刘海粟在新加坡中华总商会举办“刘海粟教授近作展览会”时出版的画展特刊。

图14:1941年7月27日,《中央日报》《甘肃民国日报》《阵中日报》、香港《大公报》等刊发了刘海粟将在新加坡怡保举办筹赈画展的新闻通稿。

图15:1947年《春秋画报》创刊号所刊刘海粟《群牛图》原貌,原作落款为:“癸未岁首刘海粟写于巴城艺海堂”。

图16:1947年《联合画报》第205期“刘海粟画展”专页所刊《群牛图》。

图17:刘海粟1953年请章士钊、叶恭绰、张伯驹重题的《群牛图》。

图18:台湾《艺术家》杂志1977年第6卷第1期“刘海粟专刊”收录索翁《在我国首创人体写生教学的刘海粟》一文,清楚记载刘海粟1943年与陈友仁、叶恭绰、梅兰芳被日军俘获并押返上海的情况。

图19:台湾《雄狮美术》杂志1981年第10期“刘海粟专刊”,收录吕理尚所编《刘海粟生平年表》及朱曦《艺术大师刘海粟》,均清楚记载刘海粟1943年与陈友仁、叶恭绰、梅兰芳被日军俘获并押返上海情况。

图20:1944年10月,日伪胁迫梅兰芳与来华“劳军”的舞伎崔承喜会面,《太平洋周报》1944年第1卷第93期以《崔承喜梅兰芳会见记》为题报导。

图21:《飘》1946 年第1期发表刘海粟题《英雄落泊图》诗句。图22:刘海粟1943年1月所作国画《风雨归舟图》,1945年11月补款赠蒋经国,1947年刊于《中国美术年鉴》中。

图23:《新华日报》1945年8月23日刊登读者凌照清来函《文化汉奸名录(二)》。

图24:《太平洋周报》1943年第1卷第69期署名刘海粟的《南游印象》。

图25:1947年6月21日《申报》“春秋”专栏刊发刘海粟画展评论。

图26:台湾《平言周刊》1948年一卷10期发表的《迎艺坛巨人刘海粟》。

图27:《今日画报》1948 年第5期发表的《艺坛巨人刘海粟》。图28:《新华日报》刊登关于刘海粟是“文化汉奸”的读者来信后,张道藩、蒋经国高调代表国民政府为刘海粟辟谣的举措,“文革”时成为刘海粟是“国民党走狗”的“罪证”。

图29:1985年4月17日,全国政协主席邓颖超邀请刘海粟夫妇到中南海家中作客,4月21日《人民日报》刊发专文报导。