脐带间充质干细胞治疗脑瘫的疗效观察

2019-12-12佟曼

佟曼

(北京全式金生物技术有限公司,北京 100192)

脑瘫主要是指妊娠至新生儿期间因受到各种因素引发的脑非进行性病变为基础且形成永久但是可以变化的一种运动及姿势异常疾病。发生脑瘫的因素与早产、新生儿脑组织缺氧等有着很大的关系,临床表现有姿势异常等,同时还会伴有听力异常、智力低下等症状[1]。此次研究旨在分析脐带间充质干细胞治疗脑瘫的疗效,以下为具体资料。

一、研究资料与方法

(一)研究资料

随机将2018年1月至2019年1月期间收治的54例脑瘫患儿分为对照组与实验组。对照组27例,男患儿15例,女患儿12例,年龄自1.5岁至12岁,均值(6.7±1.2)岁;实验组27例,男患儿17例,女患儿10例,年龄在1.5岁至14岁,均值(7.7±1.5)岁。两组患儿各数据资料对比无差异P>0.05。

(二)方法

1.对照组

常规疗法:在常规治疗的基础上配合康复训练。

2.实验组

脐带间充质干细胞:根据患儿实际病情取水合氯醛镇静与利多卡因局部进行局部麻醉或者实施无痛静脉全麻下行腰椎穿刺,蛛网膜下腔注入脐带间充质干细胞,剂量为2~4ml,每个星期注射一次,将余下的16~18ml脐带间充质干细胞予以静脉回输,输注前地塞米松注入,剂量为2mg,一个疗程为四次,间隔三个月进行第二个疗程的治疗。

(三)疗效判定

根据《脑瘫儿童的综合功能评定表》对比两组患儿的治疗疗效。优:治疗后患儿的临床表现缓解明显,肌肉痉挛的症状有所缓解,肢体功能基本恢复症状,患儿可独立完成日常生活;良:治疗后患儿的临床表现与肌肉痉挛的症状有所改善,肢体功能有很大的改善,患儿基本可独立完成日常生活;差:治疗后患儿的临床表现、肌肉痉挛、肢体功能改善轻微,对日常生活造成的影响比较大。

(四)统计学

本次研究数据经过SPSS19.0进行总汇处理,用率(%)来代表计数资料,来代表计量资料,进行χ2和t检验,当检验结果为P<0.05,则代表数据差异有统计学意义。

二、结果

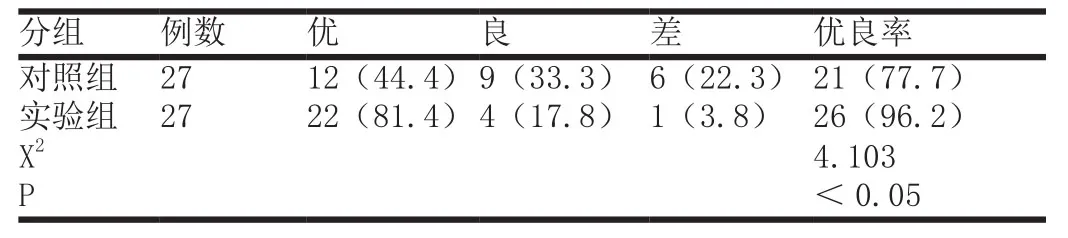

对照组患儿治疗优良率为77.7%,实验组患儿治疗优良率为96.2%,组间比较数据差异显著(P<0.05)。具体见下表。

表1 两组患儿治疗优良率的对比[n(%)]

三、讨论

目前临床对脑瘫的病因与发病机制还不是很明确,普遍认为与孕早期病毒感染、低体质量儿、产伤等有着很大的关系[2]。脑瘫会有不同程度的脑发育不全等症状,临床治疗脑瘫应以以下几点为原则:①早发现早治疗;②科学有效的康复训练。使用营养脑细胞的药物不仅促进了神经元的生长,更恢复了受损脑细胞的部分功能与加速了脑细胞的生长,然而因脑瘫引起的肢体残疾的治疗效果并不是很理想。通过康复运动在改善肌张力与异常姿势的同时也促进了中枢性的运动发育,但是治疗的效果还是差强人意。

间充质干细胞来自中胚层,存在人体的骨髓、胚胎组织、脂肪组织等组织中,间充质干细胞不仅有向骨、软骨、脂肪与成肌细胞分化的潜能,更有向神经元分化的潜能。间充质干细胞具有来源丰富、获取方便等特点,因此在骨骼肌肉相关疾病、心血管系统疾病等疾病中应用广泛。脐带间充质干细胞的生物特性具有自我复制、多项分化潜能,在一定的条件下,脐带间充质干细胞会被诱导分化成为神经肝细胞,朝着需要修复的组织细胞进行定向分化。脐带间充质干细胞是没有分化的原始细胞,有着低免疫源性的特点,不表达成熟的细胞抗原,更不会被免疫系统识别,与宿主的神经组织可融合在一起,在宿主的体内更能长时间的存活下来[3]。肝细胞会分泌出多种神经营养因子,修复了受损伤的细胞,更激活了休眠或处于功能抑制状态的神经细胞,在改善机体神经功能的同时也加强了突出间的关系,建立了新的神经环路[4]。

脐带间充质干细胞治疗脑瘫的机制有以下几点:①移植的间充质肝细胞是可以自我分辨并迁移到受损伤的神经部位,经细胞替代了作用在更换机体已经死亡或受损的神经细胞,使受损的神经网络恢复正常;②中枢神经系统在受到损伤之后,损伤中心周边的大量神经细胞虽然还健在,但是已经受到了损伤的影响,进而转变成为休眠或功能抑制的一种状态。

总而言之,脐带间充质干细胞治疗脑瘫是新型治疗方案,治疗的效果较为理想,具有推广意义。