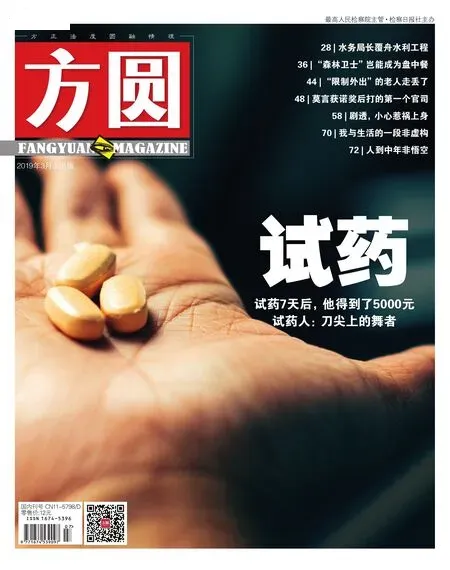

试药7天后,他得到了5000元

2019-12-12方菲

文|方圆见习记者 方菲

1月17日,在北京某专科医院里,在安静走廊的一侧,有20多人排着队,拿着参与临床试验药品的《知情同意书》册子,等待参与试药。在队伍里,《方圆》记者见到了昨天约好的医学生小赵,他穿着灰色羽绒服,瘦白,脸上笑容淡淡的,一眼望去,就是标准的大学生形象。

“试药没那么可怕,外人把我们称之为小白鼠,实际上是对这个行业存在很深的误解,了解得还不客观。”小赵是某医科院校的大四学生,来自天津市农村,趁着学校放假来试药,已经试了两年药了。

“我身边的同学或多或少都做过这个,挺正常的。一直以来,试药流程比较严格,全国联网,每个试药者三个月只能参加一次,以保证试验结果的准确性。”作为一个对试药流程比较了解的医学生,小赵谈起自己的试药经历十分从容淡定。

医学生的试药经历

2017年1月13日,早上8时,小赵第一次走进了北京某专科医院去参与“胰岛素”的药物实验。他是在同学那里报的名,前一天,他收到医院方的体检电话:“明天来院进行执行体检,糖、肉、酒、烟、烧烤、海鲜等东西不要吃,不要听一同参加受试者的各种误导言论,饮食保持清淡,不要熬夜,报名开始起多喝水。”

1月的北京,气候严寒。由于是第一次试药,一路上,小赵比较紧张,没有心情看沿途的风景。虽然小赵是医学生,相比普通人,对试药是更为理智的。但由于对试药内容缺乏了解,对不良反应缺少认识,小赵心里相当忐忑,怕自己应付不来。该医院的药物I期临床试验研究室是一座三层白色宿舍楼,第一层是检验室,第二层是宿舍楼,第三层是医生值班室和会议室。“第一次看到实验室的大门,很想拔腿就跑。”但最终小赵没有离开医院。“为了减轻父母的压力,获得不菲的报酬,自己选择的路跪着也要走完。”小赵这样解释。

小赵到的时候,门口已经等着三五个年轻人了。“排队的有几个学生模样的,估计是大学生,还有几个民工模样的,看起来都是普通人。”第一次试药时,小赵和一位背着掉皮棕色挎包的大哥聊得很投机。“老哥也很热情,见我跟他搭话,也很主动地跟我聊了起来,得知我也是前来试药的,就你一言我一语热火朝天地聊了起来,”简单认识之后小赵就了解了这位试药者的基本信息,他30多岁,老家是河北的,在建筑工地打工,这是他第二次来参加试药。他跟小赵说第一次试药时因为没经验,好多注意事项没在意,导致体检没通过,这次打算再来试一试。

说话间,他们一起走进了白色小楼,穿白大褂的医护人员带领大家参观药物试验的场地,缓解试药人的紧张和疑惑。一位医生给大家介绍了试验情况,分别发给每个人一份四页纸的《知情同意书》,首页有五项栏目:临床研究单位、申办单位、方案编号、版本号、版本日期,后面包括试验项目的内容、约定的各方的责权利关系,以及药物试验的风险。特别提示三个月内,试药者不得接受新的试验。医护人员态度都很好,对于小赵和其他人的疑惑,都尽量解答。小赵认真地阅读了所有的注意事项,签上了名字。

“知情同意书签完后,我们进行了体检。下午一个护士给我打电话说抽血体检有点问题。”小赵也忘了护士怎么嘱咐的了,心想是不是试不成了,护士告知将对他的血液进行复检,第二次顺利过关。第二天如约来到试验场地,“我们通过体检,来医院开始正式试验的第一天,就全部换上了病号服。主要是医生怕我们自己的衣服带有细菌,引起交叉感染”。

开始试药前,护士让小赵托起胳膊,抽取了4毫升血液,抽血的针头滞留在他的静脉管内。不知道以后每一天是不是都要抽血,小赵很忐忑。第一次抽血完成后,每个人被医生要求服用两粒药丸。“吃完之后大夫还让张开嘴、掀起舌头看看——是不是真的吃下去了。”5分钟后,护士通过留置针进行了第二次抽血。

第三天吃过午饭后,小赵感到四肢乏力,室外天寒地冻,他却在潮热的病榻上缓缓地睡着了。几个小时后,头痛唤醒了他的意识。他睁开眼睛看看墙上的挂钟,已是下午5点。他下意识地直起身体,打算擦拭一下额头细密的汗珠,却被护士按住了身体,“乖乖躺着,别起身,我要抽血。”话音刚落,血液已经顺着导管缓缓流出。为了减轻反复静脉穿刺造成的痛苦,他的左臂事先被刺入了一枚静脉留置针。“当时特别想把针头拔下来,但是浑身无力。”5分钟、10分钟、15分钟、30分钟,频繁地抽血,即使在他昏睡期间也未停止过。每隔一段时间采血,医生会观察不良反应。直到晚上9点,小赵被抽了16次血,总量约64毫升。“我还算走运,试验结束了没什么事,离开医院那天发现,有一个同伴脸色不太好,被留院观察了。”小赵很开心,他自诩“百毒不侵”。

如此在医院度过了7天时间,换来的是一笔5000多元的报酬。 “除了拿到不少的报酬,就像刚刚献完血那样,我有种很崇高的感觉。”小赵的自豪感溢于言表,“虽然自己试药的初始目的是为了获取补偿金,但是真正参与后,才却觉得自己为新药的上市做出了贡献,而这种贡献会惠及到很多病人。”

现实压力下加入试药队伍

小赵的家庭有五口人,他还有姐姐和妹妹。父母务农,农闲的时候也会出门打零工。小赵的学费和生活费要从一家人省吃俭用中抠下来,从小目睹了父母的艰辛,上大学后小赵就不再开口向父母要钱,小赵会争取学校的各项助学金,他还帮老师做科研赚点补贴。

“从我记事起,我妈就有颈椎病,一直治不好,我上高中的时候,我爸陪她来北京大医院查了,医生诊断她患上了运动神经元病。现在她在家里休养着,干不了重活了。”小赵叹了口气,神色黯淡下来。运动神经元病就是俗称的“渐冻人症”。“渐冻人症”医学上称肌萎缩侧索硬化(ALS),是一种神经系统疾病。目前我国约有20万“渐冻人”,世界上最为出名的“渐冻人”患者就是物理学大师、科学巨匠霍金。该病是一种侵犯脊髓、脑干、大脑运动神经元的慢性进行性发展的疾病,由于运动神经元的损害,患者表现为骨骼肌萎缩、无力以至完全瘫痪,最终可能会因呼吸肌麻痹而死亡。

过去一直以为是劳累过度引发的颈椎和腰椎疾病,小赵妈妈在被确诊为“渐冻人症”的时候,离她初次发病已有18年余,此时她的病情已经非常严重。对于一个农村家庭,一人患上重病,无疑是压在全家人身上的大山,何况渐冻症与癌症、艾滋病、白血病、类风湿病并称为“世界五大绝症”。虽然日子过得艰难,小赵表情却很平静:“我大学学医的初衷是希望靠自己的本领给妈妈治疗,虽然对于这种病症,医学还没有好的治疗办法,但至少我觉得自己付出了一份努力,也给妈妈一些精神安慰。”

真正让小赵萌生试药的想法,是小赵父亲在2016年一场工地事故上摔断了腿,工伤鉴定为部分丧失劳动能力。对于贫困的家庭,这样的横祸无异于是雪上加霜。在父亲住院的无数个夜晚,守在父亲身旁的小赵总觉得自己该做点什么。出院后,看着父亲挣扎地扭动身体照顾母亲,小赵的内心再也无法平静,就拿起手机,开始联系曾经联系过他的“药头”。“身边有一部分同学也参加了试药,大一时就有人找过我,但我一直没参加。”

一般情况下,试药员的招募信息都是公开的,但获取信息的渠道却并不多。相关信息往往是通过同学间互相介绍传播开。最先是在老乡、熟悉的同学中发展试药对象,然后再通过这些已参加过试药的同学物色新目标。为了打消心中常常浮现对于试药的顾虑,小赵运用在学校学到的知识,反复检索“胰岛素”各种药物的信息,借此评估试药的安全系数,确保不会对自己的身体造成不可逆转的危害。在得到肯定的答案后,小赵说服自己走进了医院。

他有一套自己的标准

小赵的这些经历并未向家人吐露半分。家庭负担已经够重了,小赵不想家人为他分心。“父母在老家,姐姐在天津工作,可以照顾他们。我学好专业,在学校平安无事,让他们放心就行了。”小赵曾经提过学校里同学试药的事,没想到父母的反对比想象强烈,千叮咛万嘱咐自己千万不要尝试。小赵不好意思地笑笑:“我可不敢说,他们认为是药三分毒,总是对身体不好的。”

“第一次是真的有点紧张,医院这种地方都是正常人避之不及的,但到今天身体也没出现大问题,不得不说是一种幸运。”两年来,小赵试药的几天整日待在试验室的病房里,他被限制在狭小的活动范围里,药物反应的潮热,高频率的抽血,整个试验阶段保留在他体内的用于抽血的留置针,肉体和精神的双重疲劳,这一切都需要这个20岁的大学生承受。“我知道来这里试药的大多数人看重这样挣快钱的机会,但我认为这是对医疗事业做贡献的机会。如果医学能够更快速地进步,可能我父母的身体状况也能更好地改善。”

试药者的恐惧并非没有必要。2007年,在服用试验药物36天后,一个名叫王丽英的55岁女子在北京某医院因脑出血死亡。除了悲伤的亲属外,她还留下一场与全球第一大药企——美国辉瑞公司之间旷日持久的官司。四年的漫长诉讼后,她的生命只带回了30万元的赔偿款。十余年来,类似的故事仍然在试药者中口口相传,没有人能够确信自己不会成为被死神眷顾的下一个人。但是,小赵不愿意跟同伴们谈论这些,他有一套自己的行事法则。

小赵也算是有经验的试药者了,他有一套自己的标准。作为医学生,小赵并不盲目,他会提前翻阅专业书籍,找药物毒副作用的资料,确定副作用小,自己的身体和心理能够承受,才会向发布招募广告的人员报名。他比一般试药人多了更多客观的考量。

小赵向记者介绍:“试药行业有一个潜规则,在不清楚药物毒性的情况下,他们用‘报酬 ÷ 天数 = 危险系数’这样一个公式来计算这次试验项目的危险性大小,就是说平均每天给的钱越多,项目危险性越大。大家都害怕参与这种项目,多数人都想着参加来钱快危险小的项目。”小赵说自己也不会参加,毕竟还是希望自己的身体是健康的。

记者询问大学生参与试药的初衷,小赵不假思索:“主要是因为大学生心理素质更稳定,相比社会人员,对试药的各种正常生理反应有一定的心理预期,能够接受,尤其是医学生,因为受过专业教育,对医药有一定了解,我们学校是有一个医学生试药群的。同时,也有一部分奉献的心理,所谓医者仁心吧,对试药的恐惧没有普通人那么大。如果出现轻微的副作用,自己知道怎么用药调整,所以心态轻松。”在小赵所在的学校,大家对试药这个话题毫不避讳,没有很多人将副作用挂在嘴上。

小赵的老师在课堂上没有说过试药的问题,但组织过贫困学生参与试药,“那次是试药中介找到我一位代课老师,老师就推选了几名贫困学生,我没有参加。现在大学生的课业压力大,利用课余时间打工挣钱不多,贫困的学生或许会考虑试药,家庭条件好的学生很少会考虑去试药,当然也不是没有这种情况。”

2018年学校刚放暑假,小赵再次走进一家试药机构,接受一种降压药的临床试验。2017年寒假开始试药后,小赵感觉自己体质略有下降,以前一年都不会感冒发烧的小赵,现在一年倒有三次以上的感冒发烧经历。有时候,期中考试复习得辛苦,身体也有扛不住的感受。“我父母不知道,但他们看到我在学校的日常,觉得我在北京上学过得还是不错。”

风险肯定是有的

每一种新药在批准生产、推向市场使用前,都必须经过动物实验、人体实验和临床试验这三个过程。其中临床试验分三期,第二、三期试验是为了观察药物的有效性,所以受试对象为病人;而第一期试验是为了观察药物的安全性和代谢过程,需要在健康人身上试验。

小赵向记者介绍:“I期临床试验主要是研究人对新药的耐受性,提出初步的、安全有效的给药方案,以指导下一阶段的临床试验。” 小赵为自己定下一个严格的标准——只有已经有过临床试验记录,并且未曾发生过不良反应的药物,他才会考虑尝试。

“实际上,每种药品的人体试验都会遵守严格的操作流程,整个流程也都有专业人员进行测试和看护,所以并不需要过多担心。我之所以定下自己试药的标准,主要是为了不影响学业,因为部分药品试验,后续一段时间的人体反应比较激烈,导致不能专心学习。”小赵解释道。

按照2003年6月4日原国家食品药品监督管理总局局务会审议通过的《药物临床试验质量管理规范》,为了排除其他药物对临床试验药物的干扰,试药者必须在两次试验期间间隔3个月时间,这样旧药物的药效才能够完全排出体外,留下一个“干净”的身体用以新药的试验。

然而,为了赚取更多的报酬,也有部分试药人穿梭于各个医院之间,在短时间内频繁试药。

“实际上,这种情况并不太多,因为试药机构前期的体检中,会筛查出来,所以浑水摸鱼的可能性不大。”小赵认为,在试药流程中的违规操作,可能会埋下一颗“定时炸弹”,对整个药物临床试验乃至可能上市销售的药品带来安全隐患。好在这种频繁参与试药的“潜规则”并不普及。

对于试药行业的潜规则,小赵比较抵触,他认为违背了一名医学生应遵守的基本原则以及道德底线:“既然来试药,就是用自己的身体来检验药物。如果关系到患者生死的大事都能够潜规则,无异于谋财害命。我们作为试药者,不应为了报酬去接受潜规则。”

完成这次试药后,小赵打算考研究生,继续读书,同时对于试药,他也计划收手了。对于外界对试药妖魔化的认识,小赵付之一笑:“既然是新药,风险肯定是有的,一般来说,参与临床药物试验时,制药公司会为受试者购买保险,试验中心也配有抢救设备和24小时值班人员,中途可无理由随时退出实验。”对于一个医学生,相比在外打工,小赵认为参与试药是更有意义的。偶尔,小赵在目睹“为了金钱,出卖身体”、“拿健康换明天”等字眼出现在报道试药者这一群体中的时候,小赵觉得尊严受到了伤害,认为这是贬低受试者的负面言论。

虽然对试药有清醒认识,但曾经以为自己百毒不侵的小赵却在试药的两年里不得不面对身体上的变化,“试药过程中频繁打针,静脉循环被迫改线了。现在我正常去医院打针看病的时候,静脉不好找了。”

对于未来的规划,小赵的想法还是和家人息息相关:“我计划当医生,也能照顾下父母的身体,期盼有一天母亲的渐冻症能够发现治疗方案。”