张德庆:“医”脉相承七十载

2019-12-09

“经常晚上11点多了,我去叫他睡觉,看见他还在那写那个破本子。”妻子马传美已经习惯了张德庆经常忙得顾不上吃饭、睡觉。在诊所时他很少休息,只要病人来了,就立刻开始诊疗,耐心地为每一位病人诊治。仅有的闲暇,张德庆还在写自己的问诊记录,一页一位患者。

一天晚上,十一点左右,村民马玉兰因剧烈腹痛,到张德庆的位于临沂市沂水县院东头卫生室急诊,病人刚到就出现了休克症状。根据多年行医经验,张德庆判断可能是异位妊娠引起的内出血。时间就是生命,他当机立断,立即安排病人转镇卫生院治疗。他一边联系镇卫生院做好准备工作,一边联系车辆,并陪护病人一同前往。经过2个多小时的紧急抢救,病人转危为安,他悬着的一颗心安然放下,回到家已是凌晨2点多。

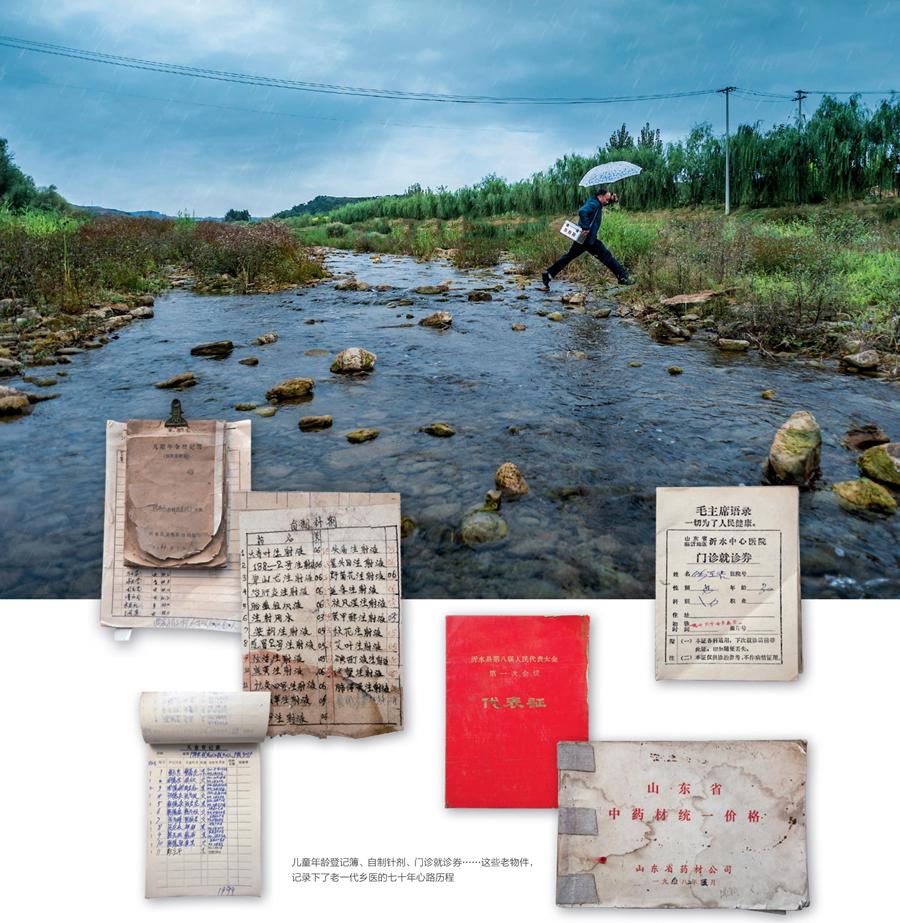

这样的日子,张德庆忙碌并快乐着。他常说:“我只是一个普普通通的乡村医生,乡里乡亲满意,我就高兴。”在沂蒙山区的乡亲心里他是平凡又伟大的。做乡医,早年经常需要跋山涉水入户为乡里乡亲服务,晴天一身土,雨天一身泥,条件很艰苦。张德庆毫无怨言,而且一服务就是二十多年。

“上小学时候我就觉得我爷爷干郎中,我父亲干赤脚医生,我得干大夫啊。”年幼时张德庆就立志要做医生,但连父亲都没想到的是20岁的张德庆会放弃县城里的工作机会,回到村里做一名乡村医生。

初入行时的激情,并没有被日复一日繁琐的工作所磨灭,张德庆依然深爱着自己的工作,而且日益精进。他会积极为看病中遇到的难题找解决办法。有些年纪大的病人不认字,看不懂药品的说明书,张德庆会在药盒上用竖线代表一天要吃的次数,用类似药片的小圆圈来表示吃药数量。这一方法是他长期给老人看病,总结下来的小窍门。

张德庆服务的三个村子,年轻人大多在外谋生,留守在家的大都是老人和孩子。村民们有个头疼脑热的都会来找张德庆,张德庆对待每一名病人都十分认真。他时刻牢记着祖父和父亲的教导:“做医生,不能糊弄人。”有一次,一位老太太带着三四岁的小孩来看病,说是有点儿拉肚子,让张德庆给拿PPA(吡哌酸)。作为医者他知道PPA(吡哌酸)不适合给小朋友服用,就给老人开了另一种药,并让老人放心给孩子吃。张德庆的医术和医德都是有口皆碑的。过度用药的现象在农村地区普遍存在,他把普及宣传不滥用药、健康生活当成自己的一项重要工作。

“乡村医生的工作看似简单,但实际上并非易事。”张德庆说,很多老百姓仍然是老观念:治病必须要打针,便宜药不如贵的管用。为此,即便有老百姓不理解,他也坚持原则,通过疗效来说服患者。

张德庆说,前年一个干工程的小老板从县城开着轿车来看病,见只开了四块钱的药,拍着桌子大声说:“张大夫,你怎么给我开这么便宜的药?别糊弄我,我不缺钱!”但不到一个星期,这个人的病情就明显好转。张德庆坚持认为,看病开药都是按病情开,不是按钱开,坚决不让老百姓多花钱。

“当医生和做买卖不是一回事,医生是为了老百姓服务,不是为了钱服务的。”近年来,随着生活条件的改善,张德庆需要下村的次数越来越少了,但是他看病的原则却丝毫没有改变。不收挂号费,不收门诊费,只收取最基本的药品费,这是张德庆长久以来坚持的做法。

在做好鄉医的同时,张德庆还积极宣传乡医文化。2018年,他创建了沂蒙乡医文化展览馆。在他的乡医文化展览馆里,存放着爷爷、父亲当医生时用的医疗设备,爷爷行医时用的包、父亲的医药箱以及他自己的医药箱,透过这小小的医药箱能看出时代的变迁和社会的进步。展览馆里有许多具有时代印记的物品:上世纪60年代的医用消毒高压锅、70年代的生产药片的压片机、80年代的糖丸盒子……他还把四处找来的有关赤脚医生和乡医的书籍、邮票、挂历等物品放置在展览馆中,让乡医文化在这小小的展览馆有更全面的展示。他希望有更多的人通过乡医文化展览馆了解乡医和理解乡医。

如今的张德庆不仅负责着曲家洞子、立岩涧、院东头三个村近2000名村民的健康服务,他还开通“掌上微健康”“妈咪宝贝伴侣”微信公众号、建立“院东头健康管理服务群”,方便周边群众和外出打工村民问诊,成为了远近闻名的“网上医生”。