既见树木,又见森林

——对“等腰三角形的性质与判定”一课的设计与思考

2019-12-06张青云

张青云

(广东省东莞市东莞中学松山湖学校)

《义务教育数学课程标准(2011年版)》中指出:数学知识的教学,要注重知识的生长点与延伸点,把每堂课教学的知识置于整体知识的体系中,注重知识的结构和体系,处理好局部知识与整体知识的关系,引导学生感受数学的整体性,体会对于某些数学知识可以从不同的角度加以分析、从不同的层次进行理解.日常教学中,一个个地教概念,一个个地学定理,容易迷失在局部,见木不见林.长此以往就会出现坐井观天、思路狭窄、思维呆板的现象,局限于一招一式的雕虫小技而不能自拔.怎样在教学中把握好知识的整体性,引导学生“既见树木,又见森林”呢?笔者结合人教版《义务教育教科书·数学》八年级上册“13.3.1等腰三角形”的内容,阐述整体构建本节内容的教学立意,并给出教学建议与思考.

一、“等腰三角形的性质与判定”教学设计

1.教学目标

(1)了解等腰三角形的概念,探索并证明等腰三角形的性质定理和判定定理.

(2)引导学生经历观察、实验、归纳、论证的认识图形的全过程,为进一步整合实验几何与论证几何积累经验.

(3)进一步感受数学的整体性,了解研究一个平面图形的一般套路.

2.教学重点

等腰三角形的性质定理和判定定理.

3.教学准备

各小组准备一个等腰三角形纸片模型.

4.教学设计

环节1:忆旧迎新.

问题1:前面我们已经学习了一些关于三角形的知识,你能总结一下研究思路吗?

问题2:你能类比抽象三角形概念的过程,给出完整的等腰三角形概念吗?

师生活动:学生思考,并进行交流发言.当学生遇到困难时,教师引导学生说出定义、组成要素和相关要素,梳理三角形的研究思路,即定义—性质(判定)—应用,并用文字语言描述等腰三角形的定义,结合图形所给的组成要素命名.

【设计意图】等腰三角形是特殊的三角形,对它的研究是以一般三角形为基础的,其研究思路与一般三角形的研究思路一致.回顾三角形的研究思路是为研究等腰三角形搭建一个研究框架,进一步完善学生的知识体系.同时,从三角形分类的角度引出等腰三角形的定义及组成要素的命名.

环节2:探究新知.

问题3:等腰三角形有什么性质?折叠等腰三角形纸片,你能发现等腰三角形有什么特殊性质?

师生活动:学生思考,并相互交流.教师引导学生有序思考,从一般性质出发,发现等腰三角形具有一般三角形在边、角、“三线”方面的所有性质.之后,借助于等腰三角形纸片模型的折叠,从轴对称角度,思考等腰三角形所具有的特殊性质.

特殊性质1:等腰三角形两底角相等.

问题4:如何证明发现的等腰三角形性质?

(1)根据命题,你能画出图形,写出已知、求证吗?

(2)你认为证明等腰三角形两个底角相等的思路是什么?

(3)如何在等腰三角形中构造全等三角形?

师生活动:教师引导学生经历命题证明的全过程,即画出图形,写出已知、求证,并结合问题串,启发使学生获得证明思路,即若构造全等三角形,可以证明两个底角所在的三角形全等.一名学生板书一种证法,其他学生在学案上完成,学生交流,教师反馈.在学生板书的基础上,重点精讲构造全等三角形的另外两种不同方法.

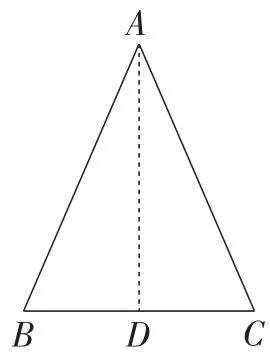

已知:如图1,在△ABC中,AB=AC.

求证:∠B=∠C.

证法1:作底边中线AD.

……

证法2:作顶角∠BAC的平分线AD.

证法3:作底边BC上的高线AD.

图1

【设计意图】让学生经历观察、实验、归纳、证明的认识图形的全过程,为逐步从实验几何向论证几何过渡积累活动经验.同时,详略得当地呈现三种不同的构造全等三角形的方法,为发现特殊性质2做铺垫.

问题5:折叠等腰三角形纸片,使两部分重合,你发现折痕在等腰三角形中的特殊性了吗?

师生活动:学生思考交流,结合特殊性质1的论证过程,归纳出线段AD集“三线”于一身,即等腰三角形的底边中线、顶角平分线、底边上的高线重合.等腰三角形的对称轴为“三线”所在的直线.

特殊性质2:等腰三角形的“三线合一”,即底边上的中线、顶角平分线、底边上的高线相互重合.

【设计意图】通过对线段AD的反刍,引导学生发现线段AD的特殊性,归纳、总结出特殊性质2.

问题6:接下来,我们还需要研究等腰三角形的哪些问题?根据你的经验提出猜想.

师生活动:引导学生由性质定理得到逆命题,猜想判定三角形是等腰三角形的命题.

【设计意图】分类是为了理顺后续研究的逻辑顺序.从一般到特殊地研究等腰三角形的判定方法.而判定方法是由性质定理得到的,帮助学生理解性质与判定之间的互逆关系.

问题7:根据命题证明的形式,证明猜想.

师生活动:学生画出图形,写出已知、求证,借助于证明性质定理的经验,思考证明方法,并在学案上写出证明过程.学生相互交流,反馈不同的证明方法.若有学生思考作底边上中线这一证法,可能会出现运用“边边角”来证明三角形全等的错误,此时需要教师点拨指导.

【设计意图】让学生再一次经历命题证明的全过程,发展学生的推理论证能力.同时,通过一题多解发散学生的思维,体现学生在探究活动中的自主性.

环节3:巩固应用.

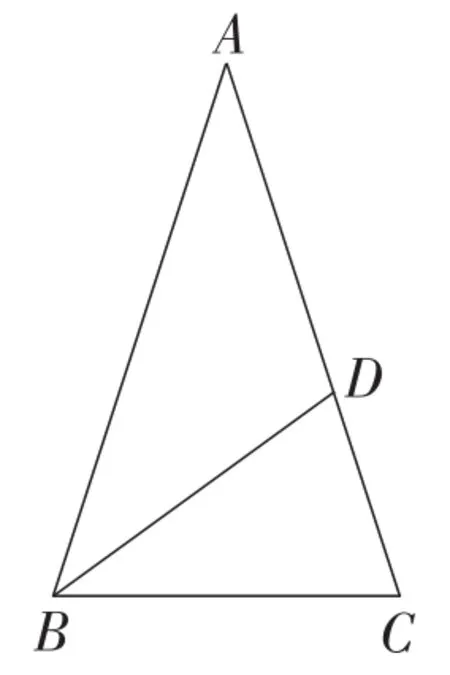

练习1:如图2,∠A=36°,∠DBC=36°,BD=BC,则∠C的度数为______,∠ABD的度数为______,图中是等腰三角形的有______.

图2

图3

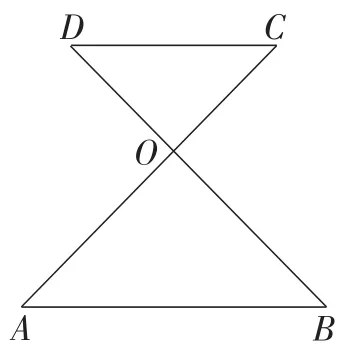

练习2:如图3,AC和BD相交于点O,且AB∥CD,OA=OB,求证:OC=OD.

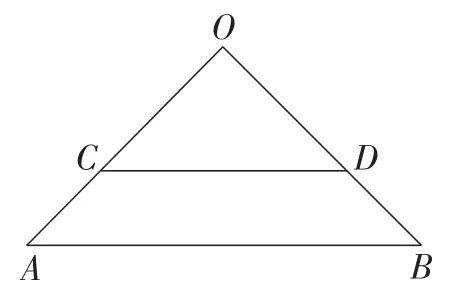

师生活动:让学生先独自完成,再小组交流互教.在解决练习1时,判断哪些是等腰三角形,鼓励学生先直观观察,再思考论证,口述其判断依据;对于练习2,学生完成证明后,教师要规范学生的证明过程,最后视时间情况进行教学.如果时间允许,可以展开图形变式,如将图3变为如图4所示的形式,再让学生思考,并口述表达.

图4

【设计意图】让学生在学习性质定理和判定定理之后,通过两道练习题巩固所学知识.解决两道练习题时,都需要用到等腰三角形的性质与判定,从而使训练更具高效性.

环节4:小结提升.

问题8:本节课中,我们学习了哪些知识?你能用一个框架图描述一下吗?

问题9:你能说说等腰三角形的研究思路、研究内容和研究方法吗?

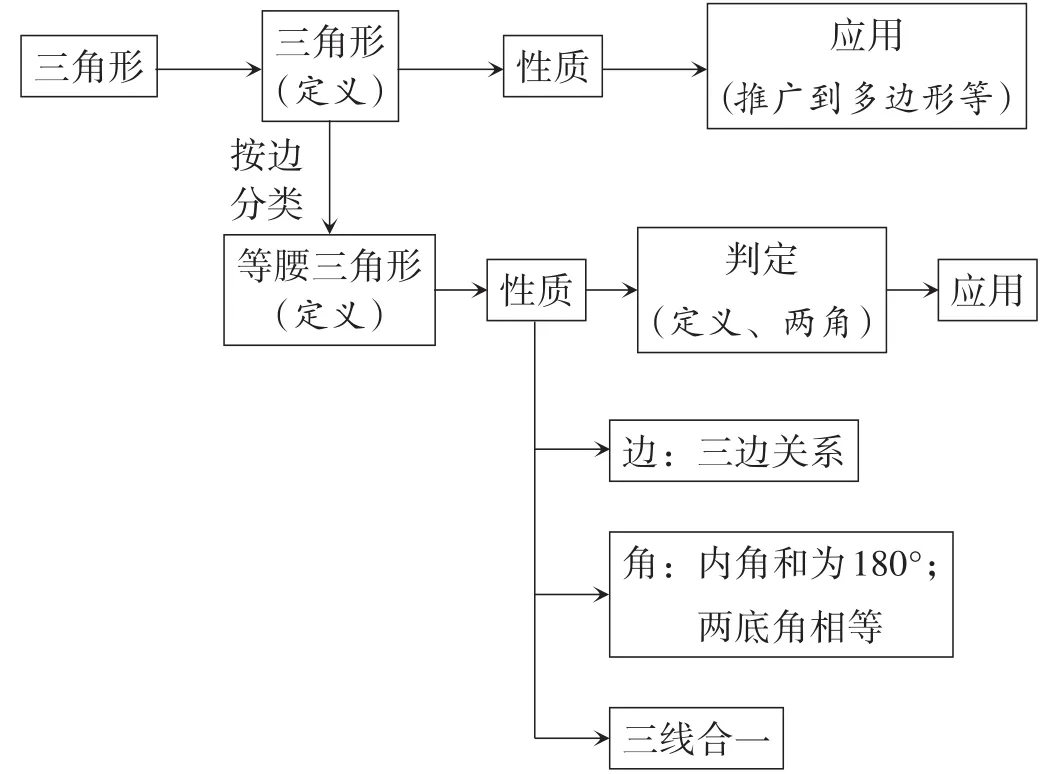

师生活动:学生先自己归纳,然后教师请学生回答,梳理本节课所学的知识,最终形成如图5所示的框架式知识结构图.

图5

研究思路:定义→性质→判定→应用.

研究内容:从图形的组成要素和相关要素出发,研究等腰三角形的边、角、“三线”方面的数量关系和位置关系.

研究方法:运用从一般到特殊的方法,通过直观观察、实验操作发现结论,并提出猜想,通过演绎推理证明猜想,通过考查性质定理的逆命题提出判定,通过演绎推理证明判定.

【设计意图】通过小结梳理知识,使学生从整体上看待本节课的内容,形成一个完整的研究图形的认识套路.

二、教学思考

1.用数学整体观整合教材

数学是一个整体,思维是一个系统,课堂教学应注重整体性设计,提升学生的系统思维水平.系统思维就是把认识对象作为系统,从系统和要素、要素和要素、系统和环境的相互联系及相互作用中综合地考查认识对象的一种思维方法,可以使人具有整体观、全局观,是逻辑抽象能力强的集中表现.基于这种理念,有很多教师开始着力整合教学内容,开展单元教学.根据知识发生的规律、内在的联系、学生学习的基础、可以达到的高度将教材进行有机整合,编制成一个个学习单元.本节课的设计就是基于数学整体观理念,打破通常一节课讲性质、一节课讲判定的习惯定势,将等腰三角形的性质与判定融合在同一个课时中进行整体设计,展现了等腰三角形在三角形知识体系中的内在联系,凸显了知识的发生、发展路径,使学生的思维得到自然生长,使学生的直观想象、逻辑推理等核心素养得到进一步发展和提升.

2.知识没有巩固好,行吗?

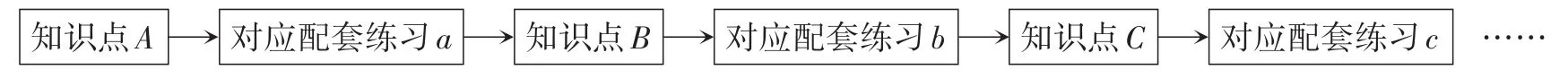

数学教材是按知识块螺旋上升的模式编排教学内容的,教学又把每个知识块切分成若干个知识点安排在每一个课时中,其学习路径可以用如图6所示的模型呈现.

图6

在这样的设计中,知识点与对应巩固练习呈串联方式展开,使得课堂结构通常就以一两个知识点为主体,分为探究新知、巩固运用两大板块,看起来很符合循序渐进的教学原则,小步稳走,步步为营.但是在这样的课堂中,知识点与知识点之间因为巩固运用,被人为地阻隔,“连线”拉长,难以形成有效的沟通.课堂上所学知识只是零散的局部知识,学生很难较好地感受到知识之间的联系,难以形成一个有效的知识网络和系统.

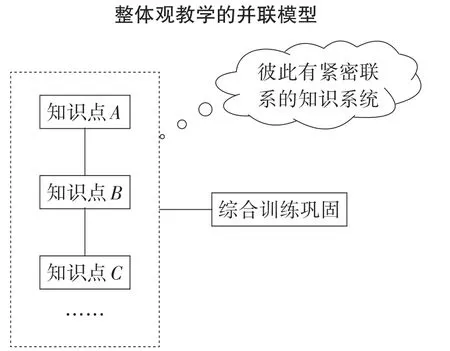

数学整体观的教学设计就是要改变这种现状,强化知识之间的内在联系,构建一个前后一致、逻辑连贯、迁移能力强的数学认知结构.在本节课的设计中,将彼此有紧密联系的等腰三角形的定义、性质、判定知识,并联在同一节课中学习探究,而将知识的训练巩固后置,其呈现的学习路径可以用如图7所示的模型表示.

图7

一节没有巩固运用环节的探究课,是一节不完整的、有缺陷的课吗?融合课时教学内容,将认识图形的全过程作为一个整体,适当延展深入探究活动的时间,让学生充分经历探究的过程,其立意就是为了使学生养成全面思考问题的习惯,避免“只见树木,不见森林”,进而使他们在面对数学问题时,能把解决问题的目标、实现目标的过程、解决过程的优化,以及对问题的拓展、深化等作为一个整体进行研究.只有这样的课堂教学,才能将“使学生学会思考,成为善于认识和解决问题的人才”这一理念落到实处.

这样的课时设计,只是等腰三角形知识学习的一段历程.课时的结束,并不意味着学习的结束.知识的巩固训练,并不是不需要,当堂训练并不是一定要永远遵循的原则,后置下一课时,进行有层次的综合训练教学也未尝不可.

3.重视等腰三角形的对称性

几何中,空间基本性质的刻画工具有两个:一是空间的平直性;二是空间的对称性.在人教版教材八年级上册配套的教师教学用书中指出:等腰三角形是一种特殊的三角形,它除了具有三角形的一般性质外,还具有一些特殊性质.因为等腰三角形是轴对称图形,所以,借助于轴对称来研究等腰三角形的一些特殊性质.这也正是教材把等腰三角形的相关内容编排在轴对称内容之后的重要原因.教学中,教师要充分注意这一点,将图形的变化与图形的性质有机整合,利用图形的变化得到图形的性质,再通过推理证明这些结论.我们赞成这个观点,甚至认为,学习轴对称这种图形变化,本质上就是为学习三角形特例——等腰三角形的学习而做准备的.在本节课的设计中,我们也以此为研究等腰三角形性质的起点,通过引导学生实验操作,折叠等腰三角形纸片,发现边、角等组成要素的等量关系,并以对折痕(对称轴)的追问,发现“三线合一”的特征.这个探究过程,就是在深刻理解数学、理解教学、理解学生的基础上设计出来的.

总之,在教学中,我们要敢于打破旧有观念,从“培育学生的理性精神,发展学生的逻辑思维能力为核心,使学生在掌握数学知识、学会数学思考的过程中,成为善于发现和提出问题、分析和解决问题的人才”要求出发,在数学概念教学和定理、公式、法则等原理的教学中,树立数学整体观,使学生“既见树木,又见森林”,使课堂成为落实数学学科核心素养的主阵地.