腰椎痛风性关节炎的影像学诊断

2019-12-06李东明王浩东

罗 铧,李东明,王浩东

(四川省骨科医院医学影像科,四川 成都 610041)

痛风是由于嘌呤代谢异常所致的一类异质性代谢性疾病,临床上主要表现为高尿酸血症。随着人们生活水平的提高及生活方式的改变,痛风发病率日渐升高,且年龄趋于年轻化。痛风性关节炎多发生在肢体关节,发生于脊柱的痛风性关节炎罕见,国内外有关脊柱痛风的报道较少。笔者结合相关文献分析总结了4 例经临床证实的腰椎小关节痛风性关节炎的CT 和MRI 表现特点,旨在探讨腰椎痛风性关节炎的影像学表现,提高对该疾病的认识。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集我院2013 年1 月至2017 年12 月经临床确诊的4 例痛风患者,均为男性,年龄24~59 岁,中位年龄43 岁。其中1 例既往无痛风病史,门诊因腰背部疼痛1 个月余怀疑腰椎间盘突出行CT 平扫;余3 例均有2~10 年的痛风病史,其中1 例伴双足痛风石形成。4 例血尿酸水平436.2~650.0 μmol/L(正常值210~430 μmol/L),经临床抗痛风及降尿酸治疗后浓度均降低至正常范围,临床症状得到缓解。

1.2 仪器与方法 CT 扫描采用Siemens Somatom Definition AS+64 排螺旋CT,工作站为MMWP 处理软件或GE 公司16 排螺旋CT Brightspeed 的AW-01处理软件,患者取仰卧位行轴位扫描。扫描参数:120 kV,80 mAs,准直1 mm,重建层厚1.25 mm,螺距1~1.5。MRI 采用奥泰EchoStar 1.5 T MRI 扫描仪,患者取仰卧位,应用体线圈,获取快速自旋回波冠状位定位像后,行矢状位T1WI TR/TE 575 ms/11 ms、T2WI TR/TE 3 800 ms/115 ms、T2WI 压 脂TR/TE 3 900 ms/50 ms、T1WI 增强扫描TR/TE 700 ms/12 ms及轴位T2WI TR/TE 3 412 ms/ 114 ms、T1WI 增强扫描TR/TE 320 ms/10 ms,层厚、层距均为4.0 mm。

2 结果

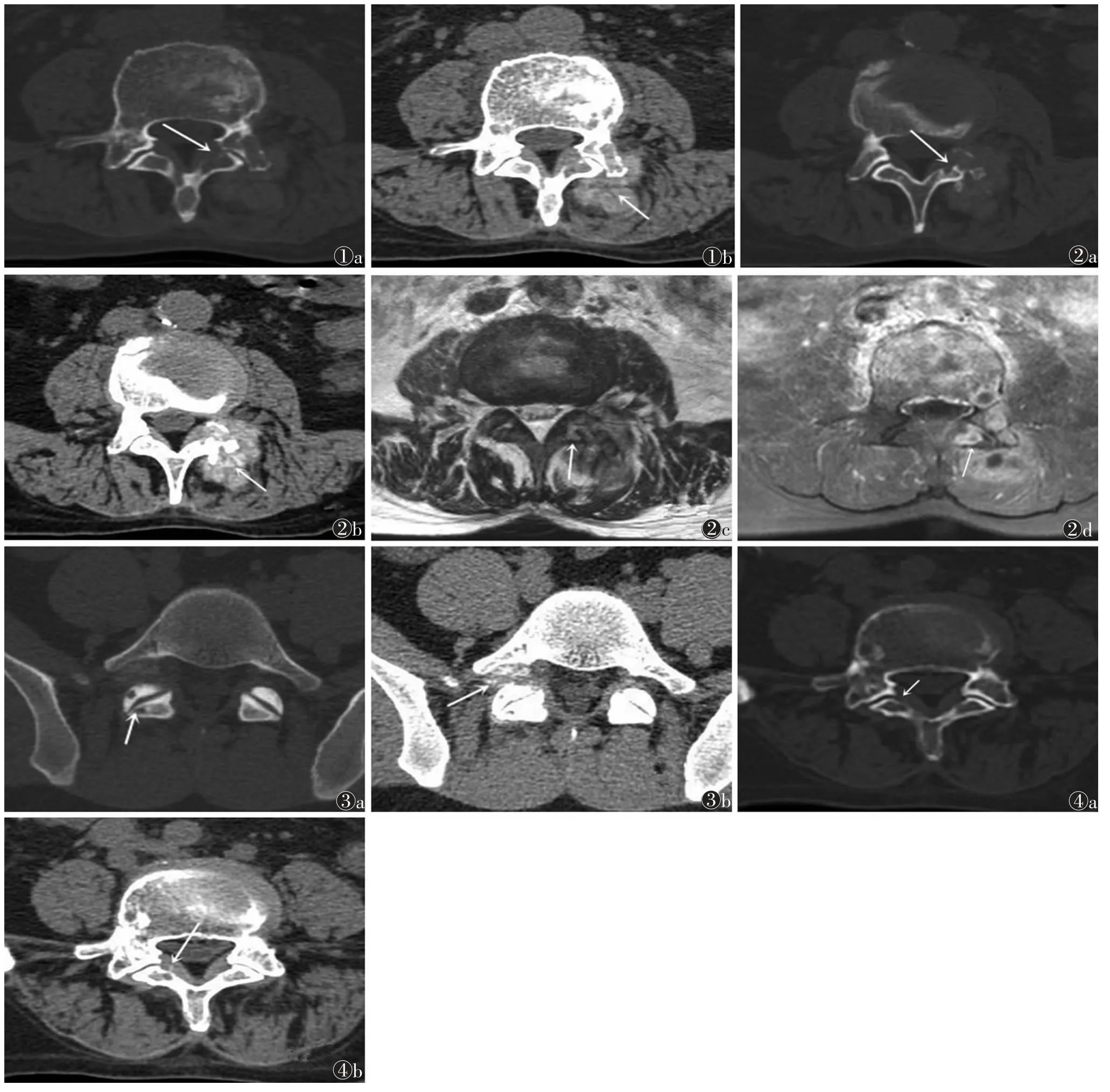

4 例均行CT 平扫,病变均累及下位腰椎。2 例L4~5椎小关节周围可见较高密度的痛风结节,CT 值200 HU,病变向外侧生长,竖脊肌受压,L4~5椎小关节面下骨质侵蚀,边缘硬化(图1,2a,2b),其中1 例椎板及椎弓根骨质受累(图1);另1 例行MRI 平扫及增强扫描,T1WI 呈不均质等、低信号,T2WI 呈不均质等、稍高信号的片团状影,增强扫描呈不均匀明显强化,以边缘强化为主,邻近椎小关节骨质破坏(图2c,2d)。1 例CT 表现为L5~S1右侧椎间孔区痛风结节,椎间孔变窄,邻近骨质呈轻微浅弧形改变,L5~S1椎小关节面下见穿凿样骨质侵蚀(图3)。1 例CT 扫描见痛风结节位于L5~S1右侧椎小关节缘,右侧黄韧带增厚,骨质呈局限性浅弧形压迹(图4)。

3 讨论

3.1 病因、病理及临床特征 痛风性关节炎是因体内嘌呤代谢紊乱致尿酸产生过多和(或)排泄减少,血尿酸浓度持续增高,尿酸盐结晶沉积引起的晶体相关性疾病[1]。痛风结节是痛风的特征性表现[2]。在关节滑液或痛风结节中找到单钠尿酸盐晶体是诊断的金标准。《2015 年欧洲抗风湿病联盟/美国风湿病学会痛风分类新标准》[3],纳入了新的影像学改变作为痛风诊断的标准,强调了血尿酸水平在确诊痛风中的作用,其仅包括临床指标,简称为“标准临床版(临床参数)”,其对诊断痛风的敏感度和特异度分别达到83.5%和96.9%,结合其他评分可诊断为痛风[4]。

图1 男,47 岁,痛风性关节炎 图1a 轴位CT 示L4~5左侧椎小关节及左侧椎板、椎弓根穿凿样骨质破坏(箭)图1b 轴位CT 示椎小关节旁可见片团状高密度影(箭)图2 男,59 岁,痛风性关节炎 图2a,2b 轴位CT 示L4~5左侧椎小关节缘及关节面下穿凿样骨质破坏,椎小关节旁软组织内可见斑片状高密度影(箭)图2c,2d MRI T2WI 轴位、T1WI 轴位增强扫描可见L4~5左侧椎小关节骨质异常信号,椎小关节旁见片团状T2WI 高信号影,增强扫描可见病灶不均匀强化 图3 男,24 岁,痛风性关节炎 图3a 轴位CT 示L5~S1右侧椎小关节面下见小囊变影,边缘硬化(箭)图3b 轴位CT 示椎小关节前方可见软组织密度影,其内见结节状高密度影,右侧椎间孔变窄(箭)图4 男,42 岁,痛风性关节炎 图4a 轴位CT 示L5~S1右侧椎小关节缘骨质见局浅弧形压迹(箭)图4b 邻近可见稍高密度软组织密度影,内见细沙砾状高密度影,黄韧带增厚(箭)

既往报道[5]痛风的发生以中老年男性更多见,近年来有年轻化的趋势。本组4 例均为男性,其中3 例>40 岁,1 例仅24 岁。尿酸盐结晶可沉积于各种间叶组织及关节中,常见于足第1 跖趾关节,发生于脊柱的痛风性关节炎较少见。1950 年,Kersley 等[6]首次报道了1 例脊柱痛风性关节炎。此后相关报道较少,且多以个案报道为主。

脊柱痛风可累及颈、胸、腰及骶椎的任何部位,50%以上发生在腰椎椎小关节,累及胸椎者最少[7-8],病变可单发,亦可多发。本组4 例均发生于腰椎,且均为单个椎小关节受累。脊柱痛风临床表现无特异性,以相应节段的神经功能障碍为主,多表现为腰背部疼痛,伴或不伴神经受压症状,病程可长达数年。当沉积于脊柱的痛风结节较大时可压迫脊髓致其损伤,甚至截瘫[9-11]。患者通常有痛风病史或高尿酸血症,但脊柱也可作为首次发病的累及部位。本组1 例年轻患者因腰背部疼痛首次就诊发现腰椎椎小关节旁痛风结节,与李小虎等[12]的报道相似。

3.2 影像学表现及价值 CT 扫描示腰椎痛风早期影像表现无特异性,主要表现为关节周围软组织肿胀,尿酸盐结晶可沉积于腰椎所有结构上,如椎体、椎弓根、椎小关节、椎间盘、黄韧带、硬膜外间隙,甚至硬膜下间隙累及终丝等,典型者内见絮状、点状或片团状高密度,可见硬膜囊、神经根受压征象。当骨质破坏时CT 扫描可清晰显示穿凿样的骨质侵蚀灶,边界清楚,周围可见硬化,可累及椎体、关节突关节,还可引起椎间关节不稳。

CT 扫描有助于明确腰椎骨质侵蚀部位和范围,观察椎体骨质、椎间盘及其周围结构受累情况。双能CT 成像可直观显示尿酸盐结晶的存在、分布及动态变化,对不典型部位,如脊柱、肋软骨和颞颌关节处尿酸盐的显示也有重要价值,为临床疑似痛风或无症状期痛风患者的早期诊断及疗效监测提供更直接、有效的依据[12-13]。

MRI 对病变的发现敏感性较高,但无特异性。痛风结节组织结构复杂,其信号特点与痛风结节的尿酸盐沉积、蛋白、纤维组织、钙化及含铁血黄素等多种成分有关。大多数病变T1WI 呈等低信号,T2WI 通常呈等低混杂信号,也可呈高信号。所有序列上均可能见点状极低信号。Hsu 等[14]认为当关节周围沉积物在所有MRI 序列上均出现非常低的信号病灶时,应考虑脊柱痛风的可能。痛风结节侵蚀骨质,关节面下出现穿凿样骨质破坏,骨髓水肿。增强扫描可见病变均匀或不均匀的环状强化,前者反映了痛风结节的富血供组织,后者主要是由于痛风结节中的尿酸盐钙化从中央开始,而周围以炎性肉芽组织增生为主,血供相对较丰富,故呈环形强化[14-15]。

3.3 鉴别诊断 腰椎痛风性关节炎的影像学表现复杂多变,缺乏特异性,需与腰椎结核、脓肿、肿瘤等相鉴别。腰椎痛风与腰椎结核均可见骨质破坏和关节旁肉芽组织形成,当腰椎结核缺少典型的全身症状及胸部特异性影像学表现时,两者鉴别困难。腰椎痛风、脓肿、肿瘤均可表现为椎旁肿块,腰椎痛风及肿瘤还可伴周围骨质侵蚀,此时高尿酸血症可作为有力的诊断证据。但即使血尿酸水平正常,也不能排除痛风的可能。痛风结节的CT 表现为形态不规则的肿块,密度高于软组织,但低于钙化[16],邻近骨质侵蚀,内可见不定型钙化灶是其特征。MRI 多表现为T1WI/T2WI 较低信号肿块,内可见局灶性极低信号。双能CT 示尿酸盐晶体沉积有利于痛风的诊断。另外,病史及实验室检查对疾病诊断也非常重要。当影像学检查发现椎旁病灶及骨质破坏时,需结合临床病史、实验室检查等综合评价,部分患者需经术后病理确诊。

综上所述,对临床出现腰背部疼痛及神经压迫症状的患者,应考虑脊柱痛风性关节炎的可能,若有痛风病史或高尿酸血症,特别是存在皮下或其他部位痛风结节时,可通过CT 和MRI 扫描判断疾病是否累及脊柱及其侵犯范围,这对治疗方案的选择具有良好的指导作用。