关于联觉效应辅助盲人色彩感受的设计研究

2019-12-06张苏杭中国美术学院上海设计学院上海210203

郭 磊 张苏杭(中国美术学院 上海设计学院,上海 210203)

在对于环境的感知过程中,颜色感受是必不可少的部分。而视障者(在本研究中狭指先天失明)对颜色感受缺失该如何去补偿?本文先分析“色彩感受”,提出“辅助什么”和“怎么辅助”;再结合文献,提出解决方案;并加以实践总结。

一、色彩感受的本质与视障人群调研

1.色彩感受的本质

感知色彩是人类认知世界的重要途径之一,而色彩给予人的感受则受多方面影响。目前国外主流学术界多数主张将色彩认知划分为物理属性、生理特性、语言文化三个作用源;国内学者张积家等人表示色彩的感受来源于物理-生理、认知-智力、社会-文化;冯健亲则在《色彩:理论实践研究》中把色彩感受分为物理、生理、心理三个层面,归纳整理后不难发现国内外,对色彩感受的本质都离不开三个层面——即当我们看到一个颜色时,人体依次感受到物理色彩、生理色彩、心理色彩,且其关系式如下:色彩感受=物理感受+生理感受/心理感受。物理颜色表示颜色的客观存在,是被测物经反射与吸收光所形成的色感呈现;生理感受被划分在自然科学范畴内,是由视觉器官形成的色彩感受机制对外界颜色所产生的视觉结果;心理感受则是由生理与经验加工后所得。视障者因缺失视觉器官无法接收到反射光信号,进而无法有后两项色彩感受。

2.视障者的色彩感受调研

根据国家统计局相关记录,我国约有视觉残障者1 233万人,占残疾人总数的14.83%,按照视障程度,可分为先天失明群体、后天失明群体、尚有光感群体、法定盲人群体。为了获知视障群体对于色彩感受辅助系统的相关意见,本研究积极向当地残联机构寻求帮助,在第三方的帮助下,对100余位不同程度的视障者分发调研问卷,问卷内容主要包括视障者对色彩相关的需求情况、人机交互习惯、购买力与购买习惯等三个方面,并加入了对笔、手机、遥控器等交互工具的使用经验问题,方便后续设备的使用设计。调研过程得到了积极的配合,回收共103份有效问卷,通过大致的概率分析,根据不同的视障程度建立了四类用户名片。并进行分析,得出下列结论:

(1)主要用户特征:青年人为主,后天失明人群比例高于先天失明人群,弱视群体与全盲群体占比相差不大。教育程度以初、高、本平均三段划分;

(2)需求:近六成人群接触过色彩相关活动(考虑到青年人为主),七成群体对绘画或音乐等形式感兴趣,然而四成的用户表示,并不会购买能辅助感受色彩的设备;

(3)交互习惯:多数人都有使用“笔”的经验(持怀疑态度),代替视觉感受色彩的方式主要还是以粗糙度为主——基于触摸盲文的习惯,使用辅助仪器则主要为了分辨颜色。

在调研过程中我们了解了视障者日常感知事物主要依靠触摸和听声音,即非视觉感受去代替视觉感受,那么色彩感受是否也能由非视觉感受所代替呢?带着这个思路,我们进行了进一步研究。

二、联觉效应对色彩感受的辅助可能

1.联觉效应为辅助方式

经文献查阅,张积家指出能由概念机能弥补视觉机能缺陷,时琴琴认为受语言文化影响视障者不会毫无颜色概念,可见不同感知模式间可以相互转换与共鸣,其被称为“联觉效应”。通过联觉刺激感官共鸣,就有补偿缺陷感觉的可行性,而它需要感官-意识的完整反馈机制的前提,并要求有信息录入—调出的神经基础,当普通人初食辣椒时,会将辣椒的基本属性(形状——锥形、颜色——红、味道——辣)储存至记忆库中,再看到辣椒形状时,会本能地从记忆库中抽调颜色——红、味道——辣等信息,同时联觉于味觉器官,刺激唾液腺分泌唾液,这种共鸣构成了联觉基本形式。

视障者缺少视觉器官等同缺少一个输入端,但仍有触发联觉的条件:当视障者食用辣椒后并再次触摸到辣椒形状的物体时,同样也能对味觉产生共鸣,其记忆库中未有视觉带来的颜色信息,而视障者的颜色概念还来源于经验、文化及教育,对颜色概念的判定能通过当前语境补充。传统对视障者的印象存在着听觉、触觉较常人更加敏锐的经验,张增慧、林仲贤在听力对比实验后提出盲童的听觉、触觉辨别能力均高于正常儿童,且触觉高于听觉。视障者在生活中通过触觉与听觉来补偿视觉,因长期代替而更灵敏的触觉与听觉,证明了其代替视觉辅助色彩感受的可行性。

2.联觉效应对比实验

(1)实验目的与思路

为研究正常人的联觉模式,从中寻找引诱视障者刺激的可能,对正常人进行联觉实验。

(2)实验准备

人员需求:30名儿童(9~14岁,男女各占一半),15名美术专业人员;器材准备:一次性塑料杯若干,暖壶及配套设备,一盒冰砖,液体温度测试仪,不同颗粒度砂纸,音频播放器,300色马克笔与彩色铅笔,白纸若干。

(3)实验过程

将30名儿童以男女等比进行分组,A组、C组人员不进行任何引导性训练,B组人员则进行色理基础引导(色彩的色相、明度、纯度三要素,色温、长短调性、色调等概念)。每人取一张白纸用以记录,测验结束后回收。

①色彩与温度联觉实验。于平面上横向放置排列7个透明塑料杯,杯内通过开水、冰水比兑,使其温度依次为,0,5,10,15,20,25,30(单位/摄氏度)并标记好序号(1~7号)。由实验人员引导,三组成员孩童依次去触摸杯身,然后在白纸上选择马克笔画出触摸温度的色彩意象。并由辅助人员询问被测试者不同的温度分别能够联想到什么事物?什么场景?哪杯水舒适?(为后续温度控制区间做参考)再次打乱杯子的次序,重复触摸,猜测水杯的次序。

②声音与色彩联觉实验。实验准备了相同旋律不同调性的7个音频,将音频按调性由低到高顺序播放,三组人员在白纸上选择马克笔画出听觉感受的色彩意象。错序播放,令三组人员对音频进行排序,以测试其听觉判断灵敏度。

③色彩与粗糙度联觉实验。每组分发7张颗粒程度不同的纸,分别是打印纸纸与60,240,600,2 000,5 000,7 000(单位/目)的砂纸。各组人员依次去触摸纸张,然后在白纸上选择马克笔分别画出色彩意象。

(4)实验结果

对回收填色纸进行归纳:

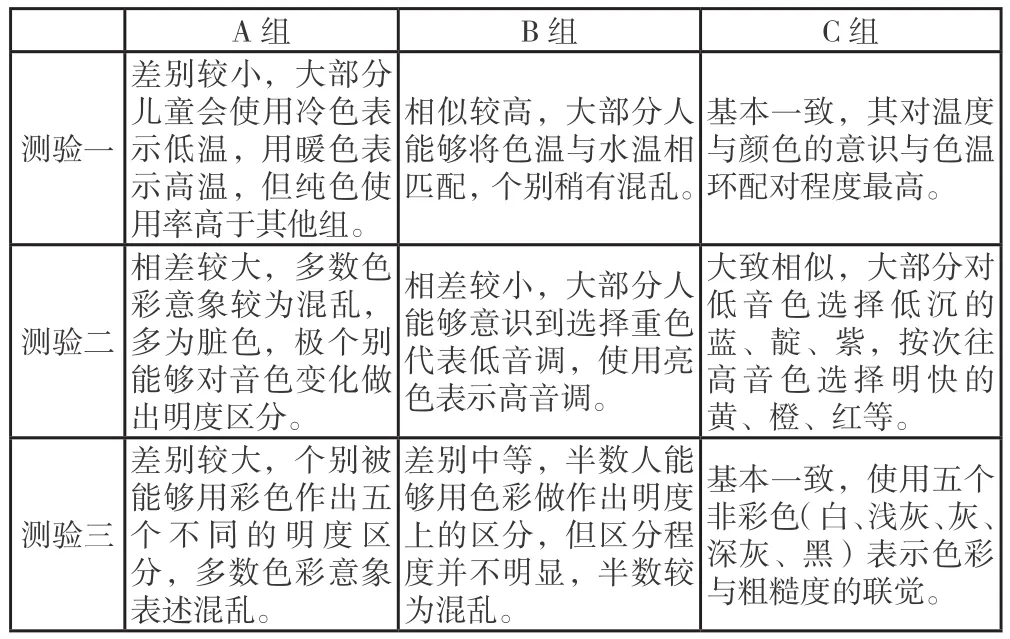

表1 联觉效应对比实验结果

进一步分析做出以下小结:

①受训练程度不同,对色彩的敏感度与归纳程度也不同,随着年龄增长,联觉效应会逐渐趋向概念化;

②色彩心理感受的差异程度存在,不同人使用的色系也存在差异(测验中存在女性的高明度色系使用率更高,低龄儿童的高饱和色系使用率更高等想象);

③色彩的生理效应是心理感受的前提,而转化或表达过程中存在失真,也同样由于年龄与经验,年龄越大失真越小;

④受测者基于生活经验普遍对色彩-温度的联觉程度最高,且符合色温标准。

三、辅助系统设计

孟塞尔颜色模型是由美国艺术家阿尔伯特·孟塞尔(Albert Henry Munsell,1858-1918)在1898年创制的依据色彩的视觉的感知特点而建立的色彩分类体系,其将色调、明度、色度依靠人的视觉反应等阶划分,因架设之科学使其成为国际上普遍采用的色彩模式。用于辅助系统中,分别对非视觉反馈形成索引(色相-温度、明度-粗糙度、色度-音调)。原型机使用嵌入式单片机设计,配合语音控制,使用者则通过扫描色彩得到声音、粗糙度、温度反馈,意以非视觉感受转录视觉感受。

通过10位不同视障者佩戴体验,收集以下反馈信息:①语音系统易受外界杂音干扰而识别不出,需要靠近设备才行;②扫描时的震动反馈不强,只能微弱分辨低明度与高明度时的震动;③温度模块需要提前预热,变温效率不理想,且集成精细上不容易散热;④能感受到相对程度的区分,对于色彩的联觉体验太过零碎难以有整体的感受;⑤佩戴的舒适度与便携程度仍需进一步改善;⑥声音模块工作时音量太大,影响了其他感官体验。不足之外,单从对感官的反馈来看,能够对色彩的基本属性产生相对性的辨别。但即使是生理感受也需要多个感官的同步共鸣才能产生和谐又整体的联觉效应,反观本次辅助系统所营造的感受反馈过于生硬,这还需要大量的适配与研究才行。设备产品上的改进必须兼顾散热问题、集成问题、舒适度,其需要我们进一步的改进。