混合式环境下的高职中小型网络组建课程教学过程设计

2019-12-05杨怀德叶广仔

杨怀德 叶广仔

摘 要:针对高职院校中小型网络组建课程知识点多、协议理解难等特点,结合新时代环境下高职学生的学习特点,充分利用信息化等技术手段,研究混合式环境下的教学改革,并探索了混合式環境下中小型网络组建课程的教学过程设计实践。

关键词: 混合式教学;信息化;中小型网络组建课程

【Abstract】 In view of the characteristics such as more knowledge points and the difficulty in understanding the agreement of many medium and small-sized network formation courses in higher vocational colleges, simultaneously combining the learning features of vocational students in the new era environment, the paper makes full use of information technology and other technical means, studies teaching reforms in a mixed environment, and explores the design practice of teaching process for medium and small-sieed network formation courses in a hybrid environment.

【Key words】 hybrid teaching; information technology; medium and small-sieed network formation course

0 引 言

随着计算网络的发展和普及,在人类的生活和工作中,从网络购物到工业4.0,从共享单车到自动驾驶等都依赖于计算机网络。因此,计算机网络的一些诸如组网类的基本技能已然成为高职计算机、通信类专业学生的必备职业素养。很多高职计算机相关专业都把《中小型网络组建》课程定位为专业基础课,通过该课程的学习可使学生能够掌握计算机网络的日常维护所需的一些基本技能。研究可知,《中小型网络组建》课程最重要的是网络协议的学习和网络设备的配置,这方面的学习对学生的逻辑思维能力要求较高。

新时代背景下,作为高职教育受众的大学生群体也有了新的变化:一方面,00后的学生逐渐替换了90后学生,成为学习主力军。这部分学生从小接触计算机等电子产品,普遍具有较高的信息技术水平;另一方面,由于生源数量的减少和教育发展的不平衡等原因,大部分高职院校的生源普遍欠缺自我学习能力,在学习的过程中缺少自觉主动的思考,不能很好地将原理和命令对应结合起来,导致专业课程的学习效果欠佳。

针对《中小型网络组建》课程的教学模式难以适应新的教育环境,教师应结合课程的特点和学生学习特点,积极探索有效的教学方式,改革教学方法和教学手段,努力改善教学效果。

1 混合式教学

混合式教学是基于构建主义、发现学习和深度学习等理论基础之上发展起来的一种教学模式,是指在适当的时间,通过应用适当的媒体技术,提供与适当的学习环境相契合的资源的活动[1-2]。相对于传统教学模式,混合式教学模式将教师的角色由知识传授者、灌输者转变为引导学生独立建构意义的角色;将学生的角色由知识的灌输对象以及外部刺激的被动接受者转变为知识意义的主动建构者以及信息加工的主体,完全体现了学生为中心的教学理念[3-4]。相对于传统教学,混合式教学有着许多的优势,主要表现在:混合式教学涵盖了多种教学模式,使得自主学习和协作学习、结构化学习和非结构化学习、网络学习和传统学习、定制内容和非定制内容学习能够做到有效结合;能充分利用多媒体等科学技术手段降低知识的理解难度;利用智能手机的普及性,在手机端定制丰富的教学资源和教学活动;能针对专业知识掌握程度不一样的学生实施不同的教学任务和教学目标,因材施教;利用互联网技术和学生进行线上交流并掌握学生的学习情况,从而可以对线下教学进行相应的调整,实现线下线上相结合的教学;能将教师从大量重复性体力劳动中解放出来,使得教师起到更多的创造性的引导作用,既能发挥教师的主导性,又能体现学生学习的主体性[5]。

混合式教学的诸多优点,使得混合式教学在其概念被提出之日起,就得到了全世界的教育学家的关注和众多教育工作者的支持。

2 《中小型网络组建》课程混合式教学过程设计

混合式的教学过程一般都分为3个环节,即:课前预习阶段、课中探究阶段及课后提升阶段,形成一个具有正反馈功能的闭环系统。对此可做研究论述如下。

2.1 课前预习阶段设计

课前预习阶段由“教师准备”和“学生自主学习”共同完成:教师发布任务和资源,学生利用课外时间完成教师发布的任务。利用学生喜好使用手机的特点,让学生可以随时随地地使用手机进入到班级课程展开自主学习。因为学习个体的差异性,不同的学生可能遇到不同的难点问题,学生可以在线私下向老师给予信息反馈。另外也可以小组协作或通过班级微信群跟同学、老师发起交流讨论,充分发挥每个学习个体的智力资源和时间资源的潜在效能。为了更精准地检验学生预习的成效,以便课堂的教学更有针对性,提升课堂教学的效率,教师需要给学生推送课前习题测验,教师进而可以根据学生提出的问题和讨论的情况总结出课堂教学的重点、难点。

相对于传统教学的课前预习,混合式环境下的课前预习有着传统教学无可比拟的优越性,据此可得分析阐述如下。

(1)全方位、无死角地掌握每个学生的预习情况。教师在后台可以实时查看、监测学生预习情况,对于预习进度以及是否完成了预习,一目了然。

(2)教师和学生可以随时随地做到在线反馈交流。学生可以在信息化教学终端软件中随时反馈自己在预习过程中碰到的问题,教师和其它同学能及时地答疑解惑,保持学生的学生兴趣。

(3)教師能高效准确地通过图表方式掌握学生预习的效果。信息化教学工具能利用大数据技术等将学生的学习情况以图表的形式呈现给教师、这就使得教师能清晰明确地了解到学生的预习效果,从而快速高效、精准地总结出重点、难点供课中讲授、探讨。

总而言之,在课前预习阶段中,学生可以在老师的指导、监督下随时随地完成课前预习,学习变得更加灵活,更有目的性。

2.2 课中互动阶段设计

课中互动阶段主要是对学生预习阶段存在的问题加以解决,并对某些基本概念知识加以延伸拓展,使得学生熟悉并掌握相关的理论知识和基本实践技能,为下一阶段的实施操作奠定基础。

《中小型网络组建》课程的实践性较强,其教学目标旨在重点打造学生网络规划设计的能力和网络设备的配置能力,为日后从事相关行业打下良好基础,因此要注重学生的思维能力、实践能力的培养。传统“教师讲,学生听”的教学方式会使人觉得枯燥乏味,从而很容易因为某些知识未能理解到位而导致失去学习兴趣;同时,高职学生中有一部分还会对老师布置的实践任务常常感觉到无从下手,对如何运用所学的理论来解决实际问题缺乏思路,理论与实践不能做到完美结合。因此在《中小型网络组建》教学中需采取适当的教学方法来激发学生的学习兴趣、培养学生的思维能力和实践能力。基于建构主义学习理论的“任务驱动教学法”能解决当前的问题。涉及到教师授课时,就可以将基于“任务驱动”的建构主义学习理论灵活地应用于《中小型网络组建》的日常教学中,通过提出一些实际网络工程的任务,使学生在老师的引导下,进行自主学习,建构新的知识体系,利用这种方式来帮助学生理解 《中小型网络组建》理论和理论知识的实践应用,提高学生解决问题的能力。此时,学生的信心和学习积极性也能得以提升,从而能达到具有正反馈特性的良好教学效果。

在学生具备相关的理论知识后,教师布置项目任务,并引导学生对任务进行需求分析、总体设计,再通过分组的方式让学生去完成各自指派的任务。为了增强课堂的趣味性和高效性,使学生注意力更集中,可以综合使用电脑上的教学软件和手机端的“学习通”等软件开展学生抢答、讨论等教学活动。学生有没听懂的地方,可以在电脑上点击“举手”、也可以利用手机端软件提问,教师收到后可解答疑惑,保证学生完全掌握课堂传授内容。在此,研究给出了课程的教学实施过程详见如下。

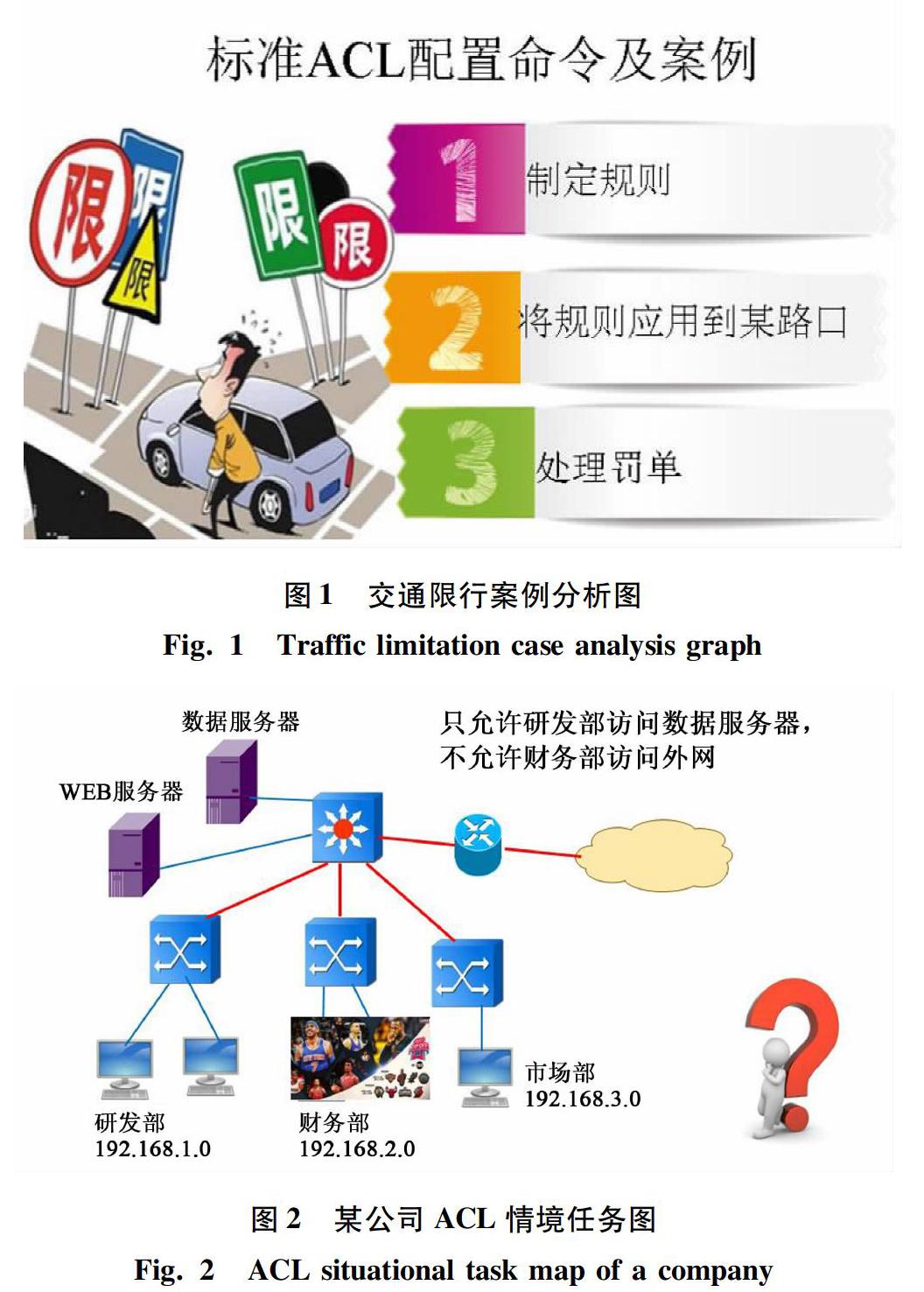

(1)难点攻关。在这一环节中,教师运用讲授法对课前预习阶段获得难点进行有针对性讲解,帮助学生攻克难关,并运用小组合作、交流讨论等方法启发学生对所学的知识进行内化和延伸,对教学的重点和难点通过多种教学活动进行强化。《中小型网络组建》课程的某些知识点存在概念多、难以理解和记忆的情况。其实,网络的很多知识都源自于生活,因此,教师应该多用生活中学生相对熟悉的例子来对相关的理论知识进行解释。比如,在介绍标准ACL配置相关理论知识时,为了帮助学生理解和记忆配置步骤,将如图1所示的生活中的交通限行的例子用来加以对比,从而使得学生能更容易地理解标准ACL入站出站流程,能更简单地记住配置步骤。

综上过程结束后,还要对学习效果进行检测。教师可以在“学习通”等教学平台发布相关的测试题目来掌握学生学习情况。在大部分学生都具备良好的理论基础和基本实践能力后,进入情境创设环节。

(2)创设情境。为了锻炼学生运用理论知识解决实际问题的能力,教师应给学生创建与学习内容相关的尽可能真实的学习情境,引导学生进入真实的学习情境完成任务,使学习过程更加直观、形象化。此时指定的任务相比课前预习提供给学生的练习题目更复杂。

比如在学习标准ACL的课程中,将如图2所示某公司的网络管理的实际问题来作为任务的背景:针对储存在数据服务器的数据泄密问题和财务部门员工经常上班时间观看网络直播的问题应如何来解决,等使得学生意识到即将学习的知识是能解决实际生活中的问题的,从而增加学生的学习兴趣和关注力。

(3)确定任务。在成功地创设了任务情境后,教师应采用层层递进的方式,引导学生对问题进行需求分析,并设计出顶层的架构和宏观的思路,训练学生分析问题的思维能力。学生面对必须要完成的任务,会更加积极主动,利用已经预习过的知识,以及原有的经验去分析、解决当前问题,在解决问题的过程中来建构新的知识,提高了学生的自主探究能力和解决问题能力。

(4)自主学习、协作学习。在这个环节,教师按照学生的学习状态将学生分组,4~5 人一组,保证每一组都有成绩好的和成绩较差的,使得各个小组实力相当。每组由一个学习基础好、沟通能力强的学生担任队长。教师将要完成的任务和提供给学生的参考资料通过教学软件发送到每台学生机上,学生们则根据教师提示的解决问题的思路、连同提供资料进行自主学习,并通过组内、组间的交流讨论,使每个小组都能对当前问题提出最佳的解决方案。而老师根据每组的实际进展情况有针对性地给予提示,鼓励学生自主探究、解决问题。针对比较普遍性的问题,可以面对全班同学做一下简短的讲解。而在学生达成任务目标后,教师需指导学生完成自评、组内互评、组间互评,实施多维度的评价。

(5)成果展示、效果评价。各小组派代表进行方案展示。这个环节可使用教学软件中的“学生演示”功能,教师可以在教师机上清晰看到学生展示的解决方案。成果展示过后,针对每组出现的问题与不足给出启发性建议、并引导学生分析找到改进的解决方案,从而形成最终实验报告进行提交。这一环节能有助于学生获得成就感、提升学生的语言表达能力等综合素质能力,同时还可使老师能够更为详尽地了解学生的任务完成情况。

学生展示后,接下来教师将进行课堂总结及评价。主要从2个方面对学习效果做出评价。一方面是专业知识掌握情况的评价,评价依据是知识点的记忆情况、任务的完成情况以及对知识的理解情况;另一方面是对学生综合素质能力的评价,评价依据是学生的职业规范及团队协作等综合能力。综上论述可知,相对于传统的课堂教学,学生已由被动的接收知识转变为主动学习,也能将教师从重复性的体力劳动中解放出来,有益于教师在后续的教学改革中取得更多的创新尝试成果。

2.3 课后提升阶段设计

这一阶段分为教师的反思和学生的反思。其中,教师通过对教学反思,对教学任务的设计、选定学习资料的适用性、教学互动的实施细节的反思,有助于对课内教学加以逐步改进、直至完善。学生通过课后思考题,进一步从更深层次去探索知识的内涵。针对课堂中学有余力的同学,教师还可在信息化教学平台发送进阶练习,供学生进一步探究学习。针对学生课后的巩固复习、自我反思与评价、进阶练习中存在的问题,可以在教学平台与同学、老师共同交流、进而寻获解决办法。这一阶段的实施能使学生养成良好的学习习惯,同时也能使得学生保持较高的学习热情和动力。

3 结束语

通过分析新形势下高职院校《中小型网络组建课程》教学中存在的问题,研究了混合式教学相关理论,并探索了混合式教学模式在《中小型网络组建》课程教学中的应用。实践表明混合式教学模式能够有效改善《中小型网络组建课程》的教学效果。

参考文献

[1]李佐.高职大学英语SPOC混合式教学模式研究[J].中国职业技术教育,2019(11):76-80,86.

[2]周亮,邱苗.运动人体科学实验课群混合式课程模式研究[J].实验室研究与探索,2019,38(3):181-183,198.

[3]袁士洋.混合式学习模式在中职计算机教学中的应用[J].电脑知识与技术,2019,15(10):141-142.

[4]谭伟,顾小清.面向开放教育的混合式教学模式及效果评估指标研究[J].中国电化教育,2019(2):126-130.

[5]田真平,张小萍. 基于SPOC的中职混合式教学生态系统设计与实践[J].中国职业技术教育,2019(5):88-92.

[6]YANG Ruixin,XIONG Rui,HE Hongwen,et al. A fractional-order model-based battery external short circuit fault diagnosis approach for all-climate electric vehicles application[J]. Journal of Cleaner Production,2018,187:950-959.

[7]GAO Wenkai,ZHENG Yuejiu,OUYANG Minggao,et al. Micro-short circuit diagnosis for series-connected lithium-ion battery packs using mean-difference model[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics,2019,66(3):2132-2142.

[8]刘文杰,齐国光. 基于模糊理论的电池故障诊断专家系统[J]. 吉林大学学报(信息科学版),2005,23(6):670-674.

[9]HONG Jichao,WANG Zhenpo,LIU Peng. Big-data-based thermal runaway prognosis of battery systems for electric vehicles[J]. Energies,2017,10(7):919.

[10]王一卉. 純电动汽车锂电池故障诊断系统的研究[D]. 长春:长春工业大学,2015.

[11]应泽霖.锂电池组充放电管理系统[D]. 杭州:杭州电子科技大学,2017.