“一带一路”对我国沿线地区的出口贸易效应研究

2019-12-04李惠茹蒋俊

李惠茹 蒋俊

摘要:从出口贸易角度出发,运用双重差分模型对“一带一路”对我国沿线地区出口贸易增长的政策效果进行实证检验。结果表明:整体来看,“一带一路”倡议有助于提振我国沿线地区的出口贸易,但这种促进作用不具有稳定而持续的动态效应。分片区来看,“一带一路”对我国沿线地区的出口贸易存在显著的区域差异性,其对东南沿线地区的边际带动效应显著,但对西部和东北沿线地区的边际带动效应还未显现出来。

关键词:“一带一路”倡议;出口贸易效应;双重差分模型

中图分类号:F752.62 文献标识码:A 文章编号:1007-2101(2019)06-0067-08

一、引言

关于“一带一路”建设效应的研究,目前更多的是集中于“一带一路”对沿线国家和地区带来的影响作用及作用程度的实证研究,主要包括国际经济效应、贸易效应、投资效应等(陈虹等,2015;Konings J,2018;Liu HY等,2018)[1-3]。关于“一带一路”对我国自身的影响研究则主要集中在“一带一路”对产业结构变动以及对外贸易等方面,比如,认为“一带一路”能推进我国产业结构转型,实现优势产能和优质产品的有效输出和转移(Wang ML等,2019;He YL和Zhu ZX,2019)[4-5]。同时,“一带一路”的实施能提升国内沿线地区的贸易效益,并从“一带一路”的战略规划以及区域自身的发展优劣势入手,提出我国沿线各地区借助“一带一路”实现对外开放新格局的路径选择(Gibson J和Li C,2018;Yang Z和Zeng X,2019)[6-7]。然而通过梳理不难发现,现有文献对我国“一带一路”沿线地区的出口贸易效应进行了探索性研究,但还存在以下问题:一是鲜有文献围绕国内沿线地区展开关于贸易合作方面的实证研究。现有关于国内沿线地区出口贸易的研究文献大多从地缘政治、区域经济学、大历史等角度进行定性分析,局限于影响因素和政策分析的研究(马胜春等,2015)[8],却少有文献实证检验“一带一路”对国内沿线地区的出口贸易效应,而关于“一带一路”国内沿线地区的实证研究,又主要以物流效率评价、科技资源利用率、国际贸易效率、经济运行效率等经济环境分析为主(朱延珺等,2016;倪卫红等,2018;Wu Q和Wang Yali,2018;夏芸等,2019)[9-12],且这种静态分析无法体现出“一带一路”的引致效果。二是现有文献的研究范围较窄,多为单个省市的小样本研究,所得结论因地域差异而有所不同,不具有普遍适用性,有待大样本数据进一步检验(李鸿阶,2017;于砚,2018)[13-14]。三是鲜少考虑“一带一路”对我国沿线地区出口贸易的平均效率、动态效应以及区域差异的综合性特征,与本文研究较为相似的文献也仅是考虑了其中一种或两种特征(吴望春等,2018;李苍祺等,2019)[15-16],研究结果具有一定的局限性。

实际上,“一带一路”倡议的提出使我国沿线地区的出口贸易呈现出新的发展态势。以2002年为基期计算,2003—2017年我国沿线地区的出口贸易增长率整体呈上升趋势,但在2013年之前一直维持在个位数水平,从2013年开始突破两位数并基本保持稳定。2014—2017年,我国沿线地区出口贸易的平均增长率为11.37%,比2002—2013年高出6.6个百分点。同期,我国沿线地区对“一带一路”沿线国家出口占沿线地区总出口比重的平均增长率达26.39%,比2002—2013年高出7.36個百分点①。但仅从国内沿线区域来看,自2014年开始,除东南沿线五省外,我国西部沿线九省和东北沿线三省的对外出口总额又出现不同程度的下滑,且三者间的出口贸易差额均逐年拉大。

可见,自“一带一路”倡议提出后,我国沿线地区的出口贸易整体出现大幅提升,区域贸易差异化也愈发明显,然而在充分考虑经济发展、基础设施水平等影响我国沿线地区出口贸易的众多因素后,“一带一路”对我国沿线地区出口规模增长和区域贸易差异化发展具体有怎样的贡献尚需进一步明确。笔者认为,当前“一带一路”建设正处于深入推进阶段,制度机制设计正持续细化,上述问题的研究对差异化的区域发展政策和“一带一路”顶层设计的完善具有重要参考价值,也能在一定程度上对某些国内质疑做出合理解释②,所以深入跟踪研究“一带一路”对我国沿线地区的出口贸易影响具有重要性和必要性。

二、实证研究

(一)研究方法

双重差分模型普遍用于评估一项政策的实施效果,较单差分而言,双重差分不仅可以很大程度地避免内生性问题的困扰,而且可以更精准地评估政策效应,模型设置也更科学合理。基于此,本文以我国沿线地区为实验样本,选取2002—2017年我国30个省(市、自治区)(未包括西藏、中国香港、澳门和台湾)的面板数据,构造以下双重差分模型(DID模型)来研究“一带一路”对我国沿线地区的出口贸易效应:

Exit=β0+β1Dt×Gi+β2Dt+β3Gi+∑βj×Xit+εit(1)

式(1)中,i和t分别表示第i个省市和第t年,i=1,2,……,30;t=2002,2003,……,2017。Gi是实验组虚拟变量,即地区虚拟变量,若第i个省市是“一带一路”沿线地区,则Gi=1,否则为0;Dt是实验期虚拟变量,即年份虚拟变量,考虑到“一带一路”倡议是在2013年下半年正式提出,且是在2014年3月被写进我国政府工作报告,故本文选择2014年为政策冲击年份,当t≥2014时,Dt=1,否则为0;交互项Dt×Gi的系数β1表示“一带一路”对国内沿线地区出口贸易的净效应,当第i省市在第t年成为“一带一路”沿线地区,且当t≥2014时,Dt×Gi=1,否则为0。Xit表示一系列控制变量,εit为随机扰动项。

此外,为了检验“一带一路”对我国沿线地区出口贸易的动态效应,笔者将式(1)扩展完善为:

Exit=β0+∑βkGi×Dtk+β2Dt+β3Gi+∑βj×Xit+εx(2)

式(2)中,Gi×Dtk表示“一带一路”倡议提出后,沿线地区参与“一带一路”建设第k年的年份虚拟变量,例如,i沿线地区在2015年参与“一带一路”建设,此时k=1,变量Gi×Dtk=1,其余年份赋值为0,以此类推。系数βk表示的是“一带一路”倡议提出后第k年,其对沿线地区出口贸易的净效应。

(二)变量选择及数据说明

根据已有研究成果及样本数据的可得性,本文模型中的主要变量选择如下(见表1)。

1. 被解释变量

本文中被解释变量是出口额Exit,根据各省市(自治区)对“一带一路”沿线国家的出口额加总得到。目前为止,已有100多个国家和国际组织参与到“一带一路”建设中来,但本文仅选取64个“一带一路”沿线国家作为进口国③,分别加总每年各省市(自治区)对64个沿线国的出口贸易额得到Exit。为使数据具有可比性,不考虑64个沿线国参与“一带一路”建设的时间先后。数据来源于国研网对外经贸数据库。

2. 控制变量

(1)出口退税额。我国针对“一带一路”项目实施的税收优惠措施包括加大出口退免税力度、开展税收情报交换、简化出口退税流程等,这些措施会降低企业出口成本,加快企业资金周转,进而增加企业出口需求,因此本文通过出口退税额来衡量出口税收水平对出口贸易的影响。数据来源于《中国税务年鉴》。

(2)信息化发展指数(IDI指数)。自“一带一路”倡议提出后,我国政府积极建立《“一带一路”建设者》专栏、“一带一路”信息交换与共享服务平台等信息服务体系,提升标准信息服务能力,这能有效避免企业面临的信息不对称和信息不完全,提高企业的整体经济效益进而促进对外贸易的发展,而信息化发展指数能综合测量和反映一国或地区信息化发展总体水平,因此本文引入IDI指数来衡量信息发展水平对出口贸易的影响。数据来源于《中国信息年鉴》。

(3)交通运输固定资产投资额。我国依据“一带一路”走向,在铁路、公路、海运、航空、管道运输等领域的互联互通取得了实质性进展,基本形成了以沿边重点城市为重点,边境口岸为支撑,向周边国家辐射的国际运输网络。交通基建的完善会通过规模化的集聚效应形成外部规模经济进而刺激出口,根据以往研究,交通基础设施建设主要通过货币形式来体现,故本文采用交通运输全社会固定资产投资额来衡量交通基建对出口贸易的影响。数据来源于《中国固定资产投资统计年鉴》。

(4)环境规制。“一带一路”倡议提出后,我国政府先后出台《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》《“一带一路”生态环境保护合作规划》等多项环境规制政策推动我国与沿线国家的环境标准和环境技术的发展,这一过程通过提升企业的环境比较优势实现企业出口规模扩张。本文参考N Zugravu和SB Kheder(2008)[17]的做法,从环境规制政策实施效果的角度出发,采用实际GDP与能源消耗量的比值来衡量环境规制水平,比值越大,则表明环境规制越严格,以此来考察环境规制水平对出口贸易的影响。实际GDP数据来源于国家统计局,能源消耗数据来源于各省市统计年鉴。

(5)外商直接投资。随着我国进入经济新周期和“一带一路”的深入推进,市场环境和政策条件的改善会引致外商直接投资的高质量回升和中高速增长。外商直接投资在一定程度上反映了对外开放程度,对出口贸易的发展具有显著的正向影响,是决定出口贸易规模的一个关键因素,故本文将外商直接投资额引入模型以考察外商直接投资对出口贸易的影响。数据来源于各省市统计年鉴。

(6)城镇化率。城镇化通过科学技术、劳动力等资源的聚集和制度保障、公共服务的优化等途径为出口贸易提供基础,在一定程度上代表了工业化生产效率,与出口贸易的发展紧密相关,是影响出口贸易的外在客观因素之一,本文选用的城镇人口与总人口数据来源于国家统计局。

(7)产业结构。“一带一路”通过推动资源合理整合和经济一体化,有利于完善和提升我国产业结构,而产业结构与出口贸易存在长期的动态均衡关系,产业结构升级会带动贸易结构优化,提高经济外向度。笔者参考韩晶(2000)[18]关于测算经济发展过程中的结构变化效应的度量办法,建立如下指标:

在式(3)中,Yit表示第i产业t年的产值,i代表产业部门,即第一、二、三产业,t=2007,2008,……,2017。表示第i产业t年的增长率,t表示第i产业t年占比。这一指标综合反映了经济结构变化对经济总量增长率的影响,若指标为正,则表明经济结构变化对经济总量增长率起促进作用。三大产业数据来源于国家统计局。

(8)中国—东盟自贸区(CAFTA)(虚拟变量)。东盟十国是我国主要的“一带一路”沿线合作国,CAFTA的建立在一定程度上能消除区域间贸易壁垒,对我国出口贸易产生政策性的促进作用。本文将CAFTA的建立以虚拟变量的形式加以控制,2010年及以后取值为1,否则取值为0。

(三)实证结果

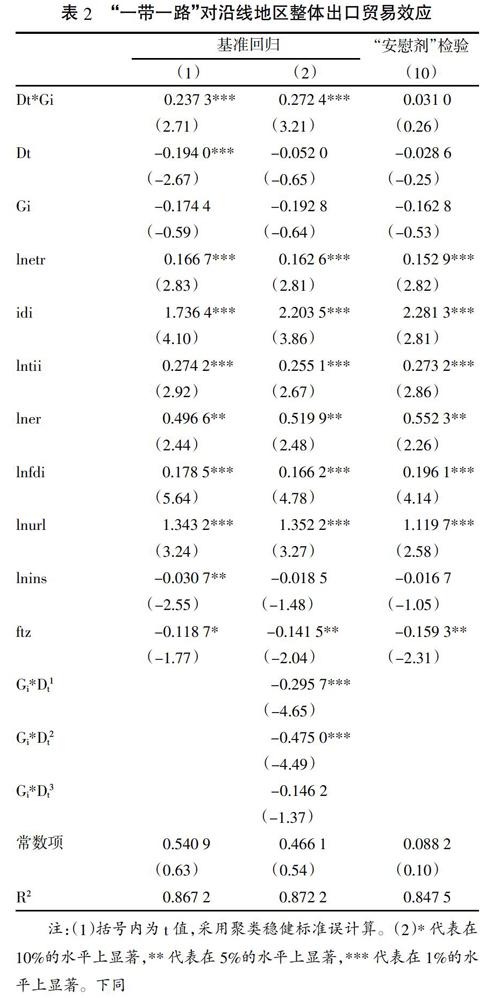

1. “一带一路”对我国沿线地区的整体出口贸易效应

根据表2中基准回归结果(1)-(2)不难发现,不论是出口贸易平均效应模型还是动态效应模型,政策变量Dt×Gi的系数均显著为正,说明“一带一路”确实能显著提振我国沿线地区的出口贸易规模,每年对沿线地区出口贸易增长的贡献约为0.2~0.3個百分点。而在动态效应模型中,Gi×Dtk的系数随着年份的增加而呈现逐年减少的趋势,甚至表现为显著的抑制作用,说明“一带一路”未能对国内沿线地区的出口贸易发挥稳定而持续的正向净效应。究其原因可能是因为:一方面,虽然“一带一路”倡议提出至今已有5年多,但实际推进时长却不足5年,所以依据现有事实数据对“一带一路”长期效果的预期不能准确把握也在情理之中;另一方面,在“一带一路”的开局几年,我国对外贸易整体发展态势不乐观,“一带一路”沿线贸易出现萎缩,导致产生“一带一路”引致作用不强的错觉,这也是实验期系数显著为负的主要原因之一。

此外,从回归结果(1)来看,控制变量lnetr、idi、lntii、lner和lnurl的系数均显著为正,表明出口退税、环境规制程度、城镇化和信息化发展水平的提高以及交通基建的完善建设均有助于出口贸易发展,符合理论预期。而lnins的系数显著为负,可能的原因是,我国正处在比较优势的转换期,产业重点逐级由劳动密集型产业向资本、技术密集型产业转型,但相对而言,我国技术密集型出口国际竞争力仍然较弱,而我国对“一带一路”沿线国家的出口确实主要集中在机械机电产品、服装产品等中低附加价值产品上,所以,产业结构转型的影响不明显。CAFTA的建立对出口贸易并未有显著正的影响,这一结果虽与理论预期不符,但也有据可循。CAFTA的建立使国内企业对外出口更倾向于东盟等“一路”国家。比如,2013—2017年我国对东盟的出口增长率达14.37%,基本与同期我国对“一带一路”沿线国家的出口增长率持平(14.32%)④,这会挤占我国与其他沿线国家的贸易往来,表现出我国对“一带一路”沿线国家出口下降的情况。

2. “一带一路”对我国沿线分片区的出口贸易效应

虽然“一带一路”在整体上提高了我国沿线地区的出口贸易,但这并不必然表明“一带一路”对沿线所有地区的出口贸易都有显著正向作用。为考察“一带一路”的实施对我国沿线地区的出口贸易是否存在区域差异性或分化现象,笔者将我国“一带一路”沿线地区划分为西部地区、东北地区和东南沿线3个沿线子地区进行考察(见表3)⑤。与整体贸易效应研究不同的是,本文中分片区的贸易效应研究拟将倾向得分匹配(PSM)与双重差分模型结合起来,以通过降维匹配的思路校正混杂因素,解决选择性样本偏移误差⑥。

表3中基准回归结果(3)—(5)显示,“一带一路”对我国沿线地区的贸易效应存在显著的区域差异性,其在增强东南沿线地区出口贸易发展方面的边际作用比较强,而在西部沿线和东北沿线地区尚未发挥显著作用,也可以认为,“一带一路”之所以在整体层面上能促进我国沿线地区的出口贸易发展,主要是依赖于“一带一路”在提升东南沿线地区(即“一路”地区)的出口贸易发展中所发挥的作用,这可能与东南沿海发达的经济水平、较好的基础设施等有关。

东北沿线地区的资源衰竭和区位瓶颈导致其整体生产效率低于其他东部沿海地区,人口结构又导致其劳动力成本高于其他中西部地区,进而使得出口贸易不具有显著的比较优势,尽管依托“一带一路”倡议提出了“冰上丝绸之路”以推动东三省全面对外开放,但东北地区长期的经济滑落格局在短期内无法借助“一带一路”完全扭转。同样地,西部沿线地区处于对外开放的“后方腹地”,初级产品和工业制成品长期不对等的输入和输出,造成了大量的利润流失和税收转移,经济发展水平长居后位,又因地处边陲地区,基础设施建设难度大,推进速度慢,运输成本居高不下。尽管国家政策上的倾斜为西部沿线地区提供了后发优势,但这种政策倾斜优势正逐渐弱化。“一带一路”倡议虽然充分考虑了西部沿线地区产业优势、发展水平和发展路径,但建立起一套可持续的新发展模式,实现西部沿线地区从开放“后方”向开放“前沿”的转变,并不是一朝一夕能完成的。另外,为抢占“一带一路”发展先机,西部沿线和东北沿线地区间出现发展思路趋同、港口建设趋同等同质化无序竞争的情况,缺乏相互协调,未能真正发挥各自的独特性和特色经济优势。

(四)稳健性检验

1. 控制变量变换检验

人均物质资本(pcw)和人均人力资本(hr)能在一定程度上反映企业资本和劳动要素的投入状况,决定企业生产率的高低,是影响企业出口需求的关键因素。为保证检验的准确性与科学性,笔者分别用人均物质资本和人均人力资本来替换城镇化率,共进行8次检验(见表4)。从表4中可以发现,替换了控制变量后,与表2、表3中的基准回归模型相比,模型(6a)-(6b)、(7a)-(7b)、(8a)-(8b)、(9a)-(9b)中政策变量Dt×Gi的系数符号与显著性水平基本不变,其余系数估计值与判定系数变化也不大,表明本文的实证结果可靠且是稳健的。

2. “安慰剂”检验

“安慰剂”检验是一种反事实分析,基本思路是某一事件在过去不曾发生过,但假定其发生过,然后依据这一假定估算可能引起的后果。基于此,本文将样本数据区间设定在2002—2013年,假设我国在2008年提出“一带一路”倡议,同样使用双重差分模型来检验其对我国沿线地区出口贸易的影响,整体贸易效应和分片区贸易效应的检验结果分别见检验结果(10)-(13)。不难发现,政策变量Dt×Gi均没有在5%的置信水平上显著,说明“假定的”的政策冲击不论是对国内沿线地区的整体出口贸易效应还是对沿线分片区的出口贸易效应都没有显著影响,前文的实证结果是稳健的。

三、结论与启示

本文考察了“一带一路”对我国沿线地区出口贸易的影响,结果表明,从整体贸易净效应来看,“一带一路”倡议确实有助于提振我国沿线地区的出口贸易,每年对沿线地区出口贸易增长的贡献约为0.2~0.3个百分点,但目前来看,这种促进效应不具有稳定而持续的动态效应。从分片区贸易效应来看,“一带一路”对我国沿线地区的贸易效应存在显著的区域差异性,即短期内对东南沿线地区出口贸易的带动作用比较强,而对西部和东北沿线地区尚未发挥显著作用。总体来说,后续“一带一路”建设应注意以下几方面的问题。

第一,对外来看,在“一带一路”推进过程中,政府要注意产业结构与出口结构的变动趋势和调整方向,真正实现产业结构升级与贸易结构优化间的引导和交互作用,避免产业结构升级造成的国内产业的贸易挤出效应。此外,政府应出台或调整相关政策以实现我国出口市场多元化,进一步加大力度推进我國与拉丁美洲、非洲和中亚等沿线国家的贸易合作,改善我国在“一带一路”沿线上的对外经贸合作过度集中在东南亚国家的局面,避免CAFTA对其他沿线国家的贸易挤出效应。对内来看,“一带一路”的区域贸易侧重点应放在国内“一带”沿线地区上,在充分发挥西部大开发、东北振兴等国家战略作用的基础上,继续引导和加强西部和东北沿线地区的融入意识和支持力度,比如,可尽快与西部和东北沿线地区接壤的沿线国家建立双边、多边自由贸易区;加大对西部和东北沿线地区的技术支持力度,共建科技园区、联合科学实验室等,促进区域对外贸易持续发展。

第二,整体来看,实验期系数表明“一带一路”不论是对我国沿线地区还是非沿线地区均未有显著促进作用,这显然与目前“一带一路”的发展目标不相符。即便可能是由于“一带一路”沿线贸易受外在不确定因素的多重影响造成的,但未来我国沿线地区仍要积极发挥先动优势,借助“一带一路”实现错位竞争与互补性合作,实现双向投资和贸易的协同发展。分片区来看,东南沿线地区应充分发挥外部溢出效应,在持续保持已有发展优势的基础上,注意加强与西部和东北沿线地区的贸易联动发展。同时,处在微弱带动效应辐射下的西部与东北沿线地区也应着重注意加强贸易联系,积极利用“多个市场”和“多种资源”,力争形成以这三个地区为支撑点、以非沿线地区为补充的出口贸易网络,促进区域对外贸易均衡发展。

注释:

①笔者根据国研网对外经贸数据库的原始数据计算得到。

②中国社科院研究员赵会荣在《“一带一路”学术研究的现状、问题和展望》一文中指出,“一带一路”倡议在国内不乏质疑声音,这些国内质疑需要进行专门研究以达到释疑解惑的目的。其中一个质疑就是有人认为,在国内经济下行压力增大、企业资金短缺、贫困和环保等问题突出的情况下,政府把钱花在“一带一路”沿线国家上,不如用于解决国内问题。

③64个“一带一路”沿线国分别为:阿富汗、巴林、孟加拉、不丹、文莱、缅甸、柬埔寨、塞浦路斯、印度、印度尼西亚、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、老挝、黎巴嫩、马来西亚、马尔代夫、蒙古、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、巴勒斯坦、菲律宾、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、斯里兰卡、叙利亚、泰国、土耳其、也门、越南、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、埃及、希腊、阿尔巴尼亚、保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、摩尔多瓦、俄罗斯、乌克兰、斯洛文尼亚、克罗地亚、捷克、斯洛伐克、马其顿、波黑、塞尔维亚和黑山。

④根据国研网对外经贸数据库的原始数据计算得到。

⑤西部地区包括新疆、陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古、广西、云南8个省市,东北地区包括黑龙江、吉林和辽宁3个省市,东南沿线地区包括上海、福建、广东、浙江、海南5个省市。考虑到样本容量问题,本文将国内唯一的内陆沿线地区重庆(将作为一个模型中唯一的实验组样本)予以剔除。

⑥在整体贸易效应研究中未采用PSM进行有效配对,是因为“一带一路”顶层规划的提出随即将30省(市、自治区)自动划分为沿线地区和非沿线地区,不存在某一地区“主动加入”实验组或控制组的情况,能满足准自然实验的外生性和随机性。而在分片区的贸易效应研究中,将我国沿线地区进行人为划分破坏了准自然实验的外生性,降低了样本数据的可比性,故而通过PSM匹配最相近的对照样本后再进行双重差分。

参考文献:

[1]陈虹,杨成玉.“一带一路”国家战略的国际经济效应研究——基于CGE模型的分析[J].国际贸易问题,2015(10):4-13.

[2]Konings J. Trade impacts of the Belt and Road Initiative[J].Senior Economist,2018(10).

[3]Haiyue Liu,Jie Jiang,Xiaolan Chen. OFDI Agglomeration and Chinese Firm Location Decisions under the “Belt and Road” Initiative[J].Sustainability,2018,10(11).

[4]Meiling Wang,Qian Qiu,Chang Hwan Choi. How will the Belt and Road initiative advance Chinas exports? [J].Asia Pacific Business Review,2019,25(1):81-99.

[5]Yaling He,Zhengxuan Zhu. Econometric Analysis of the Impact of the "One Belt and One Road" Strategic Concept on the Development of the Secondary Industry[R]. Proceedings of the 3rd International Conference on Culture,Education and Economic Development of Modern Society(ICCESE 2019).

[6]Gibson J,Li C. The “Belt and Road Initiative” and comparative regional productivity in China[J]. Asia and the Pacific Policy Studies,2018(5):168-181.

[7]Yang Z,Zeng X. Envisioning the Impact of the Belt and Road Initiative on Regional Labor Markets[J]. Sustainability,2019,11(8).

[8]馬胜春,黄基鑫.“一带一路”战略与中国区域经济发展——2015中国区域经济学会年会观点综述[J].中国工业经济,2015(11):156-160.

[9]朱廷珺,孙睿.“一带一路”沿线西部省份开放型经济运行效率研究[J].经济经纬,2016,33(2):7-12.

[10]倪卫红,陆天鹏,岳晓伟.长江经济带与“一带一路”对接下沿线省市物流效率提升策略研究[J].商业经济研究,2018(5):113-116.

[11]Wu Qiong,Wang Yali. Analysis on the Efficiency of Science and Technology Resources Utilization in the Provinces along the Belt and Road[J]. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science,2018,153(6):62-81.

[12]夏蕓,玉琦彤.“一带一路”沿线省份国际贸易效率研究[J].经济与管理,2019,33(1):23-29.

[13]李鸿阶.“一带一路”倡议与福建对外开放新优势研究[J].亚太经济,2017(4):107-113.

[14]于砚.东北地区在“冰上丝绸之路”建设中的优势及定位[J].经济纵横,2018(11):117-122.

[15]吴望春,李春华.“一带一路”倡议对沿线省份保费收入增长的影响效果评估——基于双重差分的实证分析[J].中央财经大学学报,2018(10):24-32.

[16]李苍祺,谢识予.“一带一路”倡议对我国固定资产增加的影响——基于PSM-DID方法的研究[J].国际经济合作,2019(2):101-107.

[17]Natalia Zugravu, Sonia Ben Kheder. The pollution haven hypothesis:a geographic economy model in a comparative study[J].SSRN Electronic Journal,2008(9).

[18]韩晶.贸易结构变化对经济增长转型影响分析[J].贵州财经学院学报,2000(5):40-43.

责任编辑:武玲玲

Study on the Effect of "One Belt and One Road" on China's Export Trade along the Line

Li Huiru, Jiang Jun

(School of Economics, Hebei University, Hebei Baoding 071002, China)

Abstract:From the perspective of export trade, this paper uses the double difference model to empirically test the policy effect of "One Belt and One Road" on export trade growth along the routes of China. The results show that, on the whole, the One Belt and One Road initiative is helpful to boost the export trade along the routes of China, but it does not have a stable and continuous dynamic effect. In terms of regions, "One Belt and One Road" has a significant regional difference in export trade along the routes of China, and its marginal driving effect on the regions along the southeast route is significant, but its marginal driving effect on the regions along the west and northeast route is not yet obvious.

Key words: "One Belt and One Road" initiative,effect of export trade,double difference model