重点脆弱生态区生态恢复模式现状与发展方向

2019-12-04傅伯杰韩兴国陈亚宁王克林周华坤冯晓明李宗善

王 聪,伍 星, 傅伯杰,2,*,韩兴国,陈亚宁,王克林,周华坤,冯晓明,李宗善

1 中国科学院生态环境研究中心,城市与区域生态国家重点实验室,北京 100085 2 北京师范大学地理科学学部,地表过程与资源生态国家重点实验室,北京 100875 3 中国科学院植物研究所,植被与环境变化国家重点实验室,北京 100093 4 中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐 830011 5 中国科学院亚热带农业生态研究所,环江喀斯特生态系统观测研究站,长沙 410125 6 中国科学院西北高原生物研究所,青海省寒区恢复生态学重点实验室, 西宁 810008

生态退化是受到全球关注的重大经济、社会和环境问题,防治生态退化已成为可持续发展的重要议题。1978年,联合国荒漠化会议通过了《防治荒漠化行动计划》[1],1994年,《联合国防治荒漠化公约》将荒漠化定义为干旱、半干旱和干旱半湿润地区由于各种因素,包括气候变化和人类活动造成的土地退化[2]。2019年,联合国启动了生态系统恢复十年计划(2021年—2030年),旨在大规模恢复退化和破坏的生态系统,作为应对气候危机、供水和粮食安全以及生物多样性的有效措施。此外,根据联合国千年生态系统服务评估报告,处于退化与不可持续状态的生态系统约占全球面积的60%[3]。因此,控制和恢复退化生态系统对满足日益增长的人口对粮食、饲料、生物量能源、纤维和木材的需要以及维持全球变化背景下生态系统稳定性至关重要[4],也是实现17项可持续发展目标的关键环节[5]。

我国是世界上脆弱生态区分布最广泛的国家,脆弱生态类型多样、生态脆弱性严重,其中,荒漠化、水土流失、石漠化等多集中在西北和西南地区,占国土面积的22%左右[6],鉴于此,我国开展了一系列的生态恢复工程措施[7-8],如植树造林、退耕还林还草、天然林保护工程、流域综合治理、水土保持工程、自然保护区建设等,取得了重要成效。在生态恢复工程实践中,我国也积累一系列的生态恢复技术,据统计自“十五”以来,共研发214项核心技术,其中的造林技术、生物篱技术、节水保土技术等均已得到广泛应用[9-10],生态恢复技术的研发也逐渐从单一目标转化为兼顾生态效益、社会效益和经济效益的复合模式[9],综合治理技术和模式集成已成为当前生态恢复的主要措施。在区域尺度上,生态恢复效益的评估已有不少积累[11-12],但多集中于生态效益的评估,多以生态系统服务评估为主,对社会经济效益的考虑相对较少,且针对生态恢复模式的评估也相对缺乏。本文旨在梳理我国重点脆弱生态区(喀斯特地区、青藏高寒区、干旱荒漠区、黄土高原区、北方风沙区)的基本情况与生态问题,针对生态恢复模式建立评价指标体系,基于实地调研和数据收集,总结了部分生态恢复模式效益,提出了今后生态恢复发展的方向,为优化和筛选生态恢复模式提供依据。

1 重点脆弱生态区现状与问题

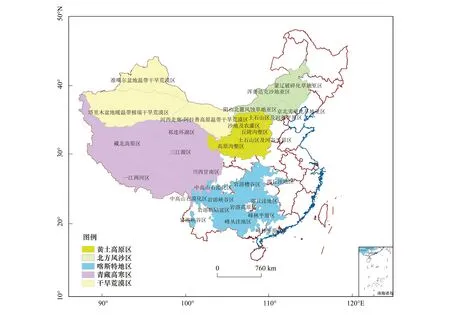

中国是世界上脆弱生态类型最多样的国家之一,同时面临着冻融侵蚀、水力侵蚀、风力侵蚀、土地沙漠化、盐渍化、石漠化、水土资源匮乏等生态问题,脆弱生态类型呈现一定的时空异质性。中国脆弱生态区的形成是自然属性和人类活动共同作用的结果,而区域自然属性的差异及区域社会经济发展的不平衡也导致不同重点脆弱生态区生态系统退化的差异,不同区域生态恢复的重点也不尽相同。本文着重对喀斯特地区、青藏高寒区、干旱荒漠区、黄土高原区和北方风沙区进行现状与问题梳理与总结(图1)。

图1 中国重点脆弱生态区及亚区范围Fig.1 Scope of key ecologically vulnerable regions and their sub-regions in China

本文梳理总结了重点脆弱区的生态退化现状和成因(表1),重点脆弱区内生态退化主要是由人类活动导致,对水土资源的过度消耗和不合理利用是根本原因,农田开垦和草场放牧是其中的重要形式,各重点脆弱区内自然条件及人类活动的差异也使得区域内不同生态分区呈现不同的生态环境问题。

2 重点脆弱生态区生态恢复模式现状及效益评估

针对不同脆弱生态区的生态问题,我国开展了一系列大规模的生态恢复项目和工程,有效遏制住了水土流失、石漠化、沙漠化等的扩张趋势。根据甄霖等[9]的评估结果,截至2014年,中国退化区面积的22.1%发生退化逆转,同时11.5%的退化区发生退化加重的现象,其余区域呈退化持衡的趋势。在生态恢复项目和工程实施过程中已积累了大量的生态恢复技术,且生态恢复技术的发展和应用也发展成为兼顾生态、经济、社会等多目标的复合模式。当前,不同对脆弱生态区的社会-生态系统不同,面临的自然因素和人类活动的干扰也不一样。由此,有必要梳理不同脆弱生态区生态恢复技术模式的发展程度,评价其综合效益及适用性,为进一步生态恢复技术模式优化、构建综合治理技术体系提供依据,而构建生态恢复模式评价指标体系,评估不同脆弱生态区生态恢复模式的综合效益是其中的重要环节。

本文梳理了重点脆弱生态区内不同亚区主要面临的生态环境问题,并根据实地调查与专家咨询汇总了不同亚区主要的生态恢复模式(图1,表1),针对不同脆弱生态区及亚区的独特的生态环境问题,各亚区尺度上已发展形成2—3套成熟的生态恢复模式(生态恢复过程中所使用的相匹配的一种或者多种生态恢复技术而形成的模式)。在区域尺度上的生态恢复效益评估的研究较多,多以生态系统服务的指标体现,对于单项生态恢复技术和模式评价研究较少,本文根据科学性、独立性、相对稳定性、针对性、可操作性等原则设计了评估指标体系(表2),指标分类主要为生态效益和社会-经济效益指标,要素层中生态效益主要为生态系统质量和生态系统功能,社会经济效益主要为经济收入、社会影响等。根据各脆弱生态区生态恢复示范区实地调查及数据收集情况,筛选了几个示范区内数据较为完备的生态恢复模式以展示其生态恢复效果(表2),发现不同脆弱生态区内的生态恢复模式在生态效益和社会经济效益均取得良好效果,但部分脆弱生态区亚区的恢复模式在生态效益和社会-经济效益之间存在权衡关系,在下一步的生态恢复模式筛选和推广中,应根据脆弱生态区的自然和社会条件选择适宜该地区的恢复模式。此外,当前生态恢复的效益监测结果中,生态效益的监测数据较为全面,而社会-经济效益的监测数据相对缺乏,今后应加强对于生态恢复模式的综合监测,为生态恢复模式评价提供定量基础。

表1 不同脆弱生态区生态环境现状与生态恢复模式汇总*

* 喀斯特地区生态亚区分区仅介绍了峰丛洼地亚区和高原亚区

表2 生态恢复模式效益评估*

*生态恢复模式实施后指标增长的百分比:“+”表示0—30%,“++”表示30%—100%,“+++”表示>100%

3 重点脆弱生态区生态恢复发展方向

(1)将生物多样性和生态系统服务纳入生态恢复实践中。生态系统服务与人类福祉直接相关,生态系统的结构与功能直接影响了生态系统服务的水平和能力,而通过生态恢复改善生态系统功能和服务能力,增进人类福祉是生态恢复实践的重要目标。此外,生物多样性会对生态系统服务起到促进作用,虽然这种促进关系存在一定的争议[28],但在生态恢复实践中应考虑生物多样性和生态系统服务之间的关系,将生物多样性和生态系统服务纳为生态恢复效益的重要指标,并进行切实监测,增加生态系统适应性管理手段来确保生物多样性和生态系统服务有所增强,确保生态恢复中利益相关者的需求能得到满足,设计将生态系统恢复增加的惠益向本地居民、农民等流动的机制。

(2)将成本效益分析纳入生态恢复实践中。生态恢复可以视为社会系统中的重要投资行为[29],会产生重大效益,因此,分析生态恢复过程中经济因素有助于理解景观尺度生态恢复管理机制[28]。不同恢复方式在成本效益上存在显著差异,需从社会生态系统的角度考虑生态系统恢复力及外界和人类干扰状况,结合当地的社会经济发展水平来选择生态恢复方式。比较不同恢复方式的经济可行性,可以为生态恢复决策中的资源分配及目标制定提供依据,并且防止在生态恢复效益没有得到投资补偿的情况下浪费资源,筛选出具备“性价比”的生态恢复方式[28]。

(3)加强生态恢复管理制度设计。以往生态恢复的开展多单纯的以生态问题为出发点进行生态恢复技术模式的筛选与实施,出现了因一些生态过程发生变化而导致新的生态问题的现象[8],另外,对不同时间尺度上利益相关者的生态和社会经济效益考虑的不足,也导致部分生态恢复实践效果维持与推进受到一定影响。因此,亟待加强生态恢复整体管理制度设计,首先,建立综合全面的生态恢复效果评价指标体系,根据不同脆弱区的自然和社会条件,制定综合反映生态效益和社会经济效益的指标体系,引导生态恢复技术模式的筛选与实施;其次,加强生态恢复效果指标监测,以生态恢复效果评价指标体系为参照制定生态恢复监测方案,建立生态恢复效果长期监测机制;最后,完善生态补贴长效机制,巩固生态恢复成果,根据生态系统服务的评估监测结果,厘清不同空间尺度上的利益相关者对各项生态系统服务收益的权衡关系,采用生态补贴的方式协调不同尺度利益冲突,并根据生态系统服务价值化评估成果制定补贴标准[30]。

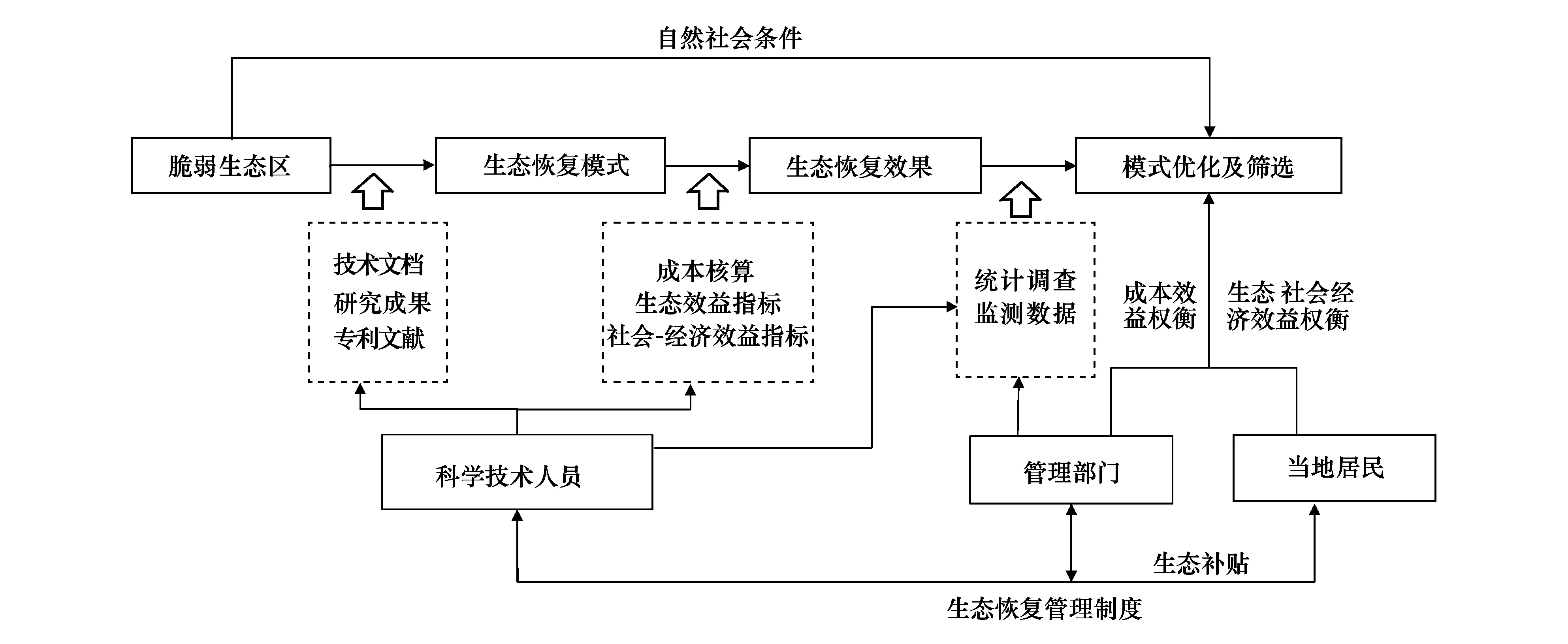

(4)搭建生态恢复信息平台,促进生态恢复实践的信息流动。在以往的生态恢复过程中,不同利益相关者之间的信息并不能够有效传递。如关于生态恢复科学研究中的最新成果并不能够有效传达到生态恢复实践者和参与者,生态恢复的生态效益评估指标也很难准确传递给当地居民,管理部门和当地居民对于成本效益权衡和生态-社会经济效益权衡也无法及时反馈给科学技术人员,因此,有必要开发针对重点脆弱区不同类型成果数据管理平台和模拟演示系统,将各重点脆弱区生态恢复区生态恢复的技术、模式、推广应用等成果进行综合集成和模拟演示(图 2),加强科学家群体与其他利益相关者之间的联系,加强公共协商。需建立生态恢复技术模式的模拟展示平台,连接科学技术人员、当地居民、管理部门及生态恢复实践者等不同群体,通过展示生态恢复模式的技术原理和方案、实施成本及社会、生态和经济效益,可以使得不同区域不同群体对于恢复模式选择进行充分讨论及筛选权衡,有利于生态恢复实践的稳定性。

图2 生态恢复展示平台设计框架Fig.2 Framework for ecological restoration display platform

当前我国重点脆弱生态区生态恢复实践已进入综合集成和优化提升的阶段,而建立多尺度生态恢复模式效果的监测数据是生态恢复模式评价的重要前提,尤其应加强针对社会、经济效益的监测,在进行模式集成及优化时应考虑不同利益相关者的生态-社会经济效益权衡,着重考虑当地居民参与生态恢复实践的综合收益,以确保生态恢复的长期稳定性。