父母冲突干预方案及对家庭和儿童青少年的影响

2019-12-04邓林园周佳莹高诗晴李蓓蕾

邓林园,周佳莹,周 楠,高诗晴,李蓓蕾

(北京师范大学 教育学部,北京 100875)

一、引言

父母冲突,指父母在某一问题或一系列问题上表现出的对立和意见分歧,可以是公开的或是隐蔽的。父母冲突可以通过言语上的争论、争吵,或肢体冲突等暴力行为直接表现出来,也可以间接地表现为情绪上的相互对立和不满(Li,Cheung,& Cummings,2015;池丽萍,辛自强,2003)。父母之间的冲突与他们对子女的教养方式以及子女的心理行为适应都有紧密的关联,可能会给儿童带来消极影响(Cummings,El-sheikh,Kouros & Buckhalt,2009)。已有大量研究表明,父母冲突强度越大,儿童越有可能表现出消极情绪和适应不良的行为,包括焦虑、抑郁、攻击行为、退缩行为、社交问题、学业不良、品行障碍等(Bannon,Barle,Mennella,& O’Leary,2018;Cowart,2012;Huth-Bocks & Hughes,2008;Rhoades,2008;Zemp,Bodenmann,& Cummings,2016)。

当婚姻(父母)冲突难以调和时,夫妻关系往往会面临离婚的危机。早期的研究表明,父母离婚会对儿童产生巨大而长期的消极影响,表现为适应不良、行为失调、学业成绩下降、情绪问题等(王耘,1992;吴靖,陈金赞,叶忠根,王治玉,1990;Hetherington,Cox,& Cox,1985)。然而,离婚对子女的影响并不一定完全是消极的,父母离婚在给儿童带来压力的同时,也可能为儿童重新营造出一个摆脱了家庭冲突、暴力和冷漠的成长环境(Hetherington,1999),关键在于离婚前后父母的冲突水平(Amato,1993)。对于离婚前父母婚姻冲突水平较高的家庭,如果离婚后父母冲突得到了有效解决,那么离婚对儿童的影响很有可能是积极的(Amato,1993)。

因此,为了提升孩子的心理健康水平,对父母的婚姻冲突进行干预是很有必要的。在对离婚家庭的辅导和干预中,父母冲突的解决也应该是更需要关注的重点。近年来,越来越多的父母冲突干预方案通过促进父母冲突解决、改善父母关系、提升父母共同养育能力等方式对家长进行干预,旨在为儿童青少年提供更加和谐幸福的成长环境,预防和减少儿童青少年的心理行为问题,提升其适应性和学业水平。

当前针对父母冲突的干预研究大多从两个角度开展。第一类是针对离婚夫妻的冲突管理和共同养育方面的干预研究,又可以细分为离婚夫妻自愿参与的干预项目和法院强制参与的干预项目(Mitcham-Smith & Henry,2007;APA,2012)。这类针对离婚夫妻的干预研究在父母冲突干预领域受到的关注度极高,主要采用心理教育的方式让父母意识到彼此的冲突对孩子的消极影响,以及通过沟通技巧和冲突管理策略的训练,调解、缓和离婚夫妻的冲突,最终达到促进其子女身心健康发展的目的。目前在针对离异家庭的父母冲突干预方案中,比较典型的两类模式包括:(1)法院强制干预方案:“孩子优先”干预项目(Children First Program,CFP)(Kramer & Washo,1993)、“夹缝中的孩子”干预项目(Children In the Middle,CIM)( Arbuthnot & Gordon,1996)、指导性共同养育干预方案(Directed Co-Parenting Intervention,DCI)(Garber,2004)、共同努力计划(Working Together Program,WTP)(Owen & Rhoades,2012)和离婚/分居家庭儿童干预项目(Kids In Divorce and Separation,K.I.D.S)(Shifflett & Cummings,1999);(2)社区干预方案:“新起点”项目(New Beginnings Program,NBP)(Wolchik,Sandler,Jones,Gonzales,Doyle,Winslow,et al.,2000)和“不可替代的父亲”项目(Dads For Life,DFL)(Cookston,Braver,Griffin,Lusé,& Miles,2007)。

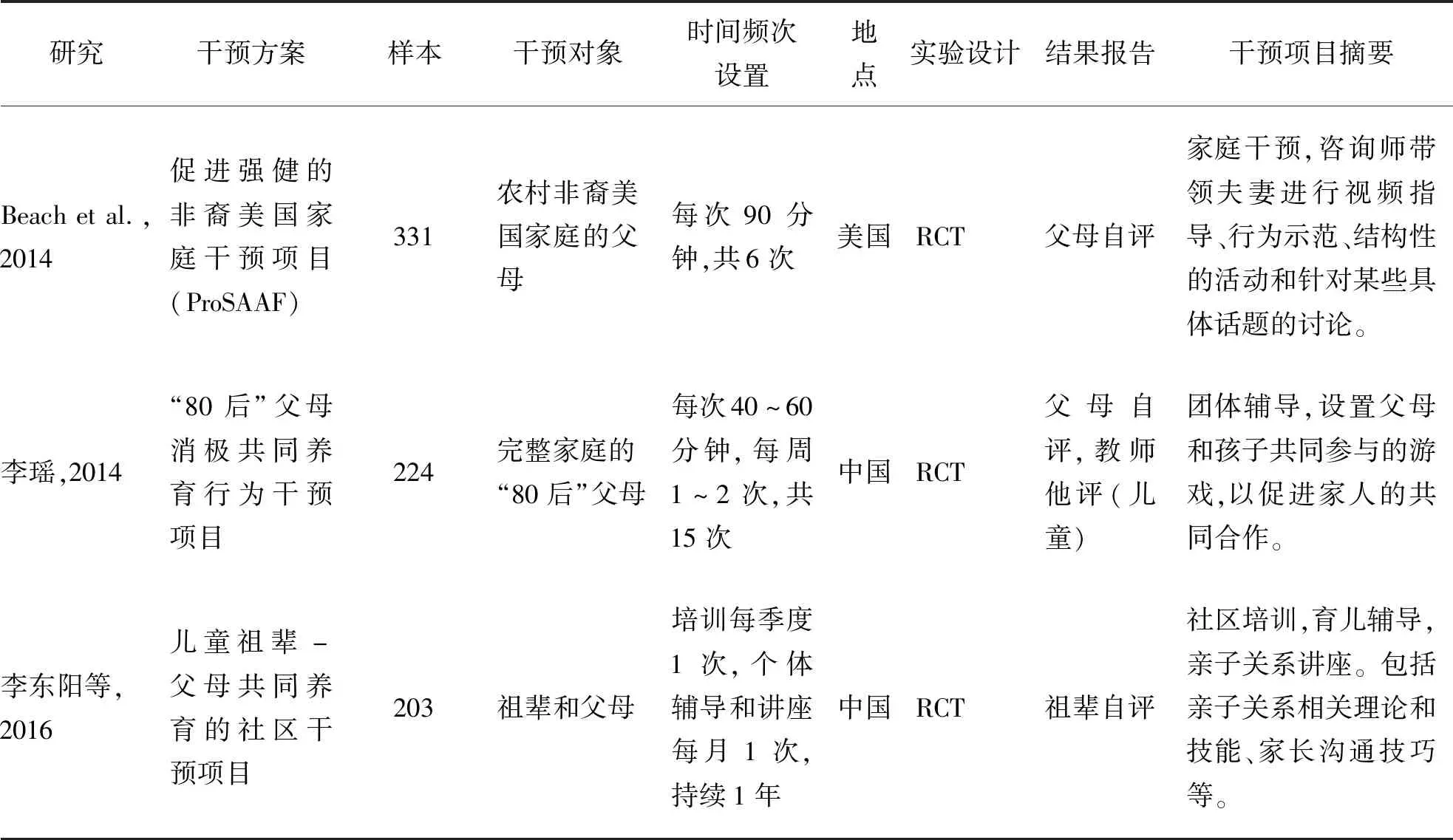

第二类是针对完整家庭的干预项目,大多是在社区开展的预防性干预,由伴侣双方共同自愿参加(Cowan & Cowan,2014)。与针对离婚家庭的干预方案不同,这些项目的参与者不一定是已育的父母,也可能是未婚夫妻、新婚夫妻或者准父母(Cowan & Cowan,2014;Faircloth & Cummings,2008)。针对完整家庭的项目主要通过改进夫妻冲突管理能力来提升夫妻共同养育水平,达到增加孩子幸福感的目的(Zemp,Bodenmann,& Cummings,2016),包括家庭根基干预项目(Family Foundations,FF)(Feinberg & Kan,2008)、夫妻应对提升训练项目(Couples Coping Enhancement Training,CCET)(Bodenmann & Shantinath,2004)、促进强健的非裔美国家庭干预项目(Promoting Strong African American Families,ProSAAF)(Beach,Barton,Lei,Brody,Kogan,Hurt,et al.,2014)、“快乐夫妻,快乐孩子”项目(Happy Couples and Happy Kids,HCHK)(Faircloth & Cummings,2008)、“80后”父母消极共同养育行为干预项目(李瑶,2014)和儿童祖辈-父母共同养育的社区干预项目(李东阳,王争艳,朱雪娜,梁爱民,2016)。

表1简要介绍了父母冲突干预方案的基本状况,下文将重点介绍两个针对离异家庭和两个针对完整家庭的父母冲突干预方案及共同养育干预方案,希望能为中国的父母冲突干预工作提供帮助,也从父母冲突解决的角度为青少年心理行为问题的预防和临床干预提供参考。

续表

二、针对离异家庭的父母冲突干预方案及效果验证

美国在1987年就成立了离婚教育中心(The Center for Divorce Education,CDE),由律师和心理学家合作,为离婚家庭教育机构提供相关信息和资料。CDE的目标包括:对离婚夫妻进行教育,让他们了解离婚对教养方式以及儿童的社会性和情绪发展带来的影响;推进有效的家庭教育方案以尽力降低离婚对孩子带来的伤害(Arbuthnot & Gordon,2001)。美国心理学会(APA,2012)的《共同养育协调指南》(Parenting Coordination,PC)也提出,需要针对离婚后仍存在高冲突和(或)抚养诉讼的父母进行干预,帮助他们实施和遵守法庭裁决或抚养计划,促进离婚夫妻的共同养育以满足儿童的身心发展需求。近年来,越来越多的离婚干预方案开始聚焦在父母身上(Herman et al.,2015;Martínez-Pampliega et al.,2015;Owen & Rhoades,2012),通过改变离异父母之间的互动来达到促进离异家庭孩子适应的目标。不过,不同的离婚教育方案在指导策略上存在很大差异。第一种是说教式(或被动参与式),这也是大部分离婚教育方案采用的方式,主要通过书籍、大型讲座和视频等形式给父母呈现大量信息资料,以帮助父母理解离婚对孩子带来的影响。另一种是技能训练式(或主动参与式),主要通过角色扮演或体验式活动等方式,让父母去体会当下的行为改变。这类方案虽然也可能会进行信息分享,但主要还是聚焦于帮助父母学习新技能,并改变父母的教养行为;也可能会在干预过程中使用视频资料,但其主要功能在于给父母示范如何在问题场景中采用新的行为模式。

接下来我们将介绍两个代表性的干预方案——CFP和CIM,这些是法院强制参与的离婚教育方案中应用最为广泛的方案,其中CFP偏说教和信息分享,CIM偏技能训练。

(一)“孩子优先”干预方案

“孩子优先”干预方案(Children First Program,CFP)由伊利诺伊州的贝尔维尔儿童优先基金会(Kramer & Washo,1993;Kramer,Arbuthnot,Gordon,Rousis,& Hoza,1998)开发,其目的在于提升离异父母对自己孩子需求的敏感度。CFP是说教式离婚教育方案的代表,应用范围很广,已经在美国三个州的48个城镇开展。凡是在这些城镇申请离婚的夫妻,在离婚正式生效之前,都被法庭强制参加该教育课程。父母间隔1周参加两次90分钟的干预课程,主要内容是观看6个不同的视频片段,每个视频都呈现离婚家庭成员之间的不良互动。视频播放之前,会有一个当地的法官向参与者们介绍父母行为可能给孩子带来的负面影响。第一次干预课程中父母观看的3个视频分别是:(a)孩子被暴露在父母的激烈冲突中并被迫在父母之间选边站;(b)孩子充当父母之间的传话筒;(c)目睹不当的成人行为,比如物质滥用。第二次干预课程的视频片段分别是:(a)通过说谎或操控的方式在孩子面前贬损前任配偶;(b)取消探视或探视时迟到,或利用探视作为贿赂孩子的筹码;(c)试图利用孩子的愧疚和恐惧来操控孩子对于监护权的选择。每个视频片段播放完成之后,都会有一个经过训练的调解员来带领参与者们讨论,强调视频中有哪些不恰当的父母行为,以及孩子可能会有怎样的反应和感受。接下来,父母讨论有哪些方法可以避免不恰当的行为方式,并寻找应对愤怒、愧疚和挫败情绪的恰当方式。两次干预活动结束之后,父母还会收到关于离异家庭求助资源、两次课程内容要点的文字信息。

Kramer和Washo(1993)对城镇中正在申请离婚的父母开展对照研究,研究对象包括198名参与CFP干预课程的实验组被试,以及43名没有参加CFP课程的对照组被试。结果发现,实验组被试普遍认可CFP是有帮助的,主要体现在父母对孩子的需求更加敏感,将孩子卷入父母三角关系中的情况减少了,只不过该方案对高冲突离婚夫妻的干预效果更突出;此外,参加过CFP的父母认为该方案也会帮助到其他离婚夫妻,并且更有意愿参加其他与离婚夫妻教育相关的专业课程或活动。

(二)“夹缝中的孩子”干预方案

Arbuthnot和Gordon(1996)开发的“夹缝中的孩子”干预方案(Children In the Middle,CIM)是离婚教育中心(The Center for Divorce Education,CDE)应用最为广泛的一个离婚家庭干预方案,曾荣获多个奖项(The Center for Divorce Education,2008)。CIM和CFP在内容上基本相同,只是CFP更聚焦于具体信息分享和说教,虽然也提及了沟通和父母教养技能的重要性,但缺乏具体技能的训练或练习。相比之下,CIM除了信息分享外,还涉及更多的具体技能训练,适用于孩子在3~15岁的离异家庭。除了典型的法院版本的父母干预之外,CIM还有学校版本,通常在学校场所开展,由心理健康专业人员或社会服务机构对离婚家庭及其孩子提供干预服务。

CIM的典型过程包含1-2次活动,每次90-120分钟,每组12到20名家长参与,主要分为两个步骤。第一步是简单向参与者介绍离婚的影响以及可能带来的问题,其主要目的是将离婚正常化和个性化。第二步是播放视频和组织讨论,一方面,让父母对导致孩子压力的行为线索更敏感,并让他们更深地理解这些行为对孩子造成的负面影响;另一方面,训练他们的沟通技能(比如,不要让孩子卷入父母之间的问题和讨论,学会使用“我”式表达,一次只讨论一个具体的问题,不要打岔或总是转换话题),从而让父母将诱发压力的行为替换成合作性的行为。

该项目的主要内容包括:(1)37分钟的家长视频,呈现了孩子被迫夹在离异父母中间的4个典型场景(包括让孩子当传声筒、在孩子面前贬损前任配偶、让孩子卷入与离婚相关的金钱问题中、利用孩子当“间谍”)。视频由一位女性法官来解读,一位儿童咨询师或心理学家进行评论;每播放完一个视频就进行一段讨论,分析该场景及其可能对孩子产生的负面影响。随后继续播放另一段视频,介绍父母如何进行有效沟通以最大限度减少将孩子卷入父母冲突的情况。(2)30分钟的儿童视频,主要帮助孩子们更多地了解父母为什么离婚,并消除他们关于父母离婚的误解。除此之外,还给孩子们介绍减轻压力、管理愤怒和解决问题的技巧。(3)其他文字材料,包括课程PPT资料、团体领导者指南、“夹缝中的孩子:父母和孩子指导手册”以及“关于孩子:离异中和已离异父母指南”。

Arbuthnot和Gordon(1996)对CIM实验组(N=89)与对照组(N=42)在干预前、干预后以及6个月之后追踪评估的数据分析表明,实验组的参与者都认为强制离婚教育很有价值,从中学习到了实用的养育、沟通技巧,他们在孩子面前爆发冲突的频率更低,并且也更少在发生冲突的时候将孩子卷入其中,而这些干预效果在课程结束6个月之后仍然存在。Kramer,Arbuthnot和Gordon等研究者(1998)还对CIM与CFP的干预效果进行了对比,结果发现,尽管父母报告的儿童问题没有明显改变,但CIM和CFP都明显减少了父母在孩子面前的冲突,另外,只有CIM干预组的父母沟通和亲子关系有所改善,且CIM组的孩子缺课和生病的次数也更少。

三、针对完整家庭的父母冲突干预方案及效果验证

自20世纪60年代起,美国就开始出现夫妻关系教育(Couple Relationship Education,CRE)的预防性干预方案,并得到政府的关注与资助。这些方案主要面向中产阶级的新婚夫妻或者准夫妻,通常采取团体会谈的方式,持续3~4个月,大部分CRE项目都专注于改善夫妻沟通,减少夫妻冲突(Cowan & Cowan,2014)。针对完整家庭的父母冲突干预方案为预防性的干预方案,多在社区开展,不同的方案在干预内容的侧重点上存在一些差异。第一类是侧重于夫妻沟通和冲突解决的干预方案,试图通过解决父母之间的冲突问题,来达到预防和干预子女心理行为问题的目的;第二类是侧重于父母共同养育的方案,即主要以对子女的养育为中心,围绕孩子教育的主题,提升父母的共同养育水平。

接下来将介绍其中比较有代表性的两个方案,“家庭根基”干预方案(Family Foundations,FF)和“快乐夫妻,快乐孩子”干预方案(Happy Couples and Happy Kids,HCHK),其中FF主要针对处于准备要第一个孩子到第一个孩子出生这一阶段的新生儿夫妇,HCHK则主要针对4~8岁及青春期子女的家庭。

(一)“家庭根基”干预方案

家庭根基(Family Foundations,FF)项目是由Feinberg等人(2008,2009)开发的预防性干预项目,针对已婚或同居并期待要第一个孩子的夫妇,旨在通过提高他们的共同养育质量来减少夫妻自身的抑郁、焦虑等情绪问题,并改进他们的教养方式,进而减少孩子出生后的行为和情绪问题。FF方案内容设计的理论基础是Feinberg(2002)提出的共同养育四成分模型,包括(1)育儿一致性(父母在养育子女相关话题上的一致性程度);(2)家庭分工(夫妻双方日常参与育儿活动、家务劳动等事务的职责、分工和任务);(3)共同养育支持(彼此尊重和认可对方的能力和权威)和共同养育破坏(批评或贬损对方的能力和权威);(4)家庭互动模式管理(对冲突、跨代联盟等家庭互动模式的应对)。FF干预致力于通过夫妻的情绪自我管理、冲突管理、问题解决、沟通和相互支持策略,为孩子建立一个积极的共同养育环境,促进夫妻的育儿一致性以及家庭分工的公平性与合理性,并减少消极的家庭互动模式。

FF的干预过程分为孩子出生前和出生后两个阶段,总共持续8周,每周一次大约2小时的课程,产前和产后各4次。两个阶段的主题都围绕如何促进夫妻共同养育的主题而展开,只是两个阶段的侧重点不同:产前的4次课程主要致力于向参与者介绍共同养育相关主题以及如何提升相关技能,从而帮助夫妻了解他们之间可能存在共同养育分歧;产后的4次课程更关注参与者成为父母之后遇到的实际共同养育问题,促进参与者再次温习产前阶段学到的知识和技能,最终帮助夫妻通过有效沟通、问题解决和冲突管理技能来应对他们在共同养育上的分歧。FF方案是一个互动性、心理教育导向、强调技能学习的系列课程,课程形式多样,包括教学演示、夫妻沟通演练、书面作业、观看家庭视频片段并进行小组讨论等。干预过程以团体辅导的形式进行,每个团体由6-10对夫妇组成,由一对男女咨询师共同带领,带领团体的同时也为参与夫妻提供示范。

有研究招募了169对处于同居状态并即将迎来自己第一个孩子的伴侣(其中82%已婚),将其随机分配到实验组(89对)和控制组(80对),实验组除了参加8次课程之外,还会收到与FF课程有关的书面材料,控制组只收到一本关于选择优质儿童保育的小册子。经过前测、后测以及多次追踪测查的数据分析发现,干预对于提升父母双方报告的共同养育支持和父亲报告的养育亲密关系都有明显的效果,对母亲的抑郁和焦虑也有显著的干预效应,并且实验组父母报告的亲子互动问题更少,孩子的注意力保持时间更长,更易安抚,睡眠质量更好。持续的追踪(1年,3年,6年后)表明,FF的干预效果是持久的。在参与者成为父母的过渡期中,这种致力于加强家庭关系的干预项目可以对父母和子女的幸福感产生重大的、实质性的积极影响。

(二)“快乐夫妻,快乐孩子”干预方案

“快乐夫妻,快乐孩子”(Happy Couples and Happy Kids,HCHK)方案(Faircloth & Cummings,2008)是一个相对简短的预防性干预方案,旨在通过改善夫妻冲突从而促进父母之间的关系和儿童(4-8岁)的心理适应。该方案基于情绪安全感假说,由四次干预活动构成,每次持续2~2.5小时。干预模块分为心理教育方案、夫妻沟通训练和儿童教育方案三个部分。第一部分为心理教育方案,每次团辅活动由2~5个家庭参加,主要通过讲座、纸质材料学习和视频播放及讨论等形式进行。4周的干预活动主题分别是:(1)鉴别建设性和破坏性夫妻冲突以及它们对夫妻的影响,在婚姻冲突背景下维持父母关系中情绪安全感的重要性;(2)婚姻冲突对儿童感知父母关系安全感的影响,儿童如何看待父母冲突解决带来的益处;(3)鉴别建设性和破坏性夫妻冲突以及它们对儿童的影响;(4)婚姻冲突对父母养育行为的影响,以及在婚姻冲突中维持安全亲子依恋关系的重要性。第二部分为夫妻沟通训练,由经过培训合格的研究生担当教练,对夫妻进行一对一的沟通训练,内容包括夫妻沟通和冲突中采用的具体应对行为,沟通教练对夫妻的具体行为进行指导。在第一次干预过程中,教练会带领夫妻通过一系列活动向他们传达夫妻沟通的规则。从第二次活动开始,夫妻就会在干预活动中讨论上一周在家里发生的实际冲突,教练的工作就是通过实际演练帮助夫妻更多地采取建设性冲突行为,减少破坏性冲突。每次活动结束之后,夫妻都要完成夫妻冲突日记,并且随着干预过程的推进,冲突日记需要增加一些内容跟上一次干预活动中的心理教育主题相匹配。第三部分是儿童方案,主要目标是教孩子如何应对父母冲突,包括目睹父母冲突时如何调控自己的行为和情绪。但是在儿童方案里,不会要求儿童参与甚至去改变父母之间的冲突。在四次干预活动中,会涉及到以下话题:(1)情绪的识别与表达;(2)对家庭中父母冲突的正常化;(3)面对父母冲突时,孩子怎样的行为、情绪和认知反应是最好的。比如,鼓励孩子在目睹父母冲突时,不要自责或变得有攻击性,也不要参与到父母的冲突中去。

90个家庭参与了该项目,并被随机分配到三种实验条件:(1)父母干预组(PA),心理教育方案+夫妻沟通训练;(2)父母-儿童干预组(PO),心理教育方案+夫妻沟通训练+儿童教育方案;(3)自助学习组,参与者会得到一个课程大纲,给他们呈现此课程相关的阅读资料。数据分析表明,PA组和PO组在所有夫妻冲突变量上的分数差异均不显著,因此将其合并为实验组,与自助学习组进行对比分析,结果显示:(1)在关于夫妻冲突的知识方面,实验组比自助学习组的知识获得情况明显更好,并且这种差异在干预结束6个月和1年后的追踪测查中依然存在;(2)在破坏性冲突行为方面,干预结束时,实验组在言语敌对、负面情绪、非言语敌对和防御这四个方面都明显低于自助学习组,并且这种优势在干预结束6个月和1年后依然维持;(3)在建设性冲突行为方面,实验组的夫妻在干预结束时以及6个月和1年后的追踪时,都表现出更明显的支持行为和积极情绪,另外,在1年后的追踪测试中实验组的问题解决水平更高;(4)在总体的行为评估上,实验组在冲突解决和建设性方面的优势从干预结束时到6个月和1年后的追踪都明显存在;(5)母亲关于父母冲突方面的知识提升可以有效促进婚姻满意度、母亲养育行为和儿童的适应,父亲的知识提升可以改善其养育行为;(6)夫妻冲突解决效果和建设性方面的提升,可以改善父母教养行为并促进儿童适应。

Faircloth等人(2011)还进一步探讨了该方案在2年后的效果,虽然每个组都只有不到一半的被试参与了追踪测查,但研究者发现实验组在知识获得和建设性冲突方面的优势依然存在,并且母亲报告的知识获得可有效改善其养育行为以及孩子的适应性,父亲报告的知识获得可有效改善其养育行为,而父亲和母亲报告的建设性冲突行为的增加都可以有效改善其养育行为和孩子的适应状况。

后来研究者将HCHK的内容和适用年龄进行拓展(Miller-Graff,Cummings,& Bergman,2016),修订为家庭沟通方案(Family Communication Program,FCP),旨在改善青少年家庭中父母之间以及整个家庭的冲突状况。其中针对父母的干预内容改编自“快乐夫妻,快乐孩子”(HCHK)方案,而针对青少年的内容是新开发的。方案的目标是通过增加父母之间以及亲子之间的建设性沟通,减少破坏性沟通,从而提升青少年的情绪安全感和适应水平。方案依然由四次干预活动构成,每次持续2—2.5小时。225个家庭参与了该项目,结果表明,当控制了干预组和控制组的基线数据差异后,干预组的建设性冲突明显增加,破坏性冲突明显减少,但干预组青少年与控制组青少年在适应和情绪安全感方面的变化并无显著差异。不过,路径分析的结果表明,干预组在干预后测中的父母建设性冲突可直接预测干预结束6个月后青少年外化问题的减少;并且后测中的建设性冲突可以通过增加青少年的情绪安全感间接减少青少年的内化问题。这一结果支持了FCP方案对改善父母冲突的作用,以及父母关系改善对青少年情绪安全感和适应带来的正面影响,可见该方案不仅适用于低龄儿童家庭,也适用于青少年家庭。

四、对现有父母冲突干预方案的评述

回顾现有的父母冲突干预研究可以发现,针对离异家庭的父母干预方案更加侧重于父母冲突的解决,但是目的依然是为孩子营造更好的共同养育环境,促进孩子身心健康发展。针对完整家庭的父母干预方案更侧重于培养夫妻的沟通技能以及积极的共同养育能力,希望通过预防父母冲突的产生来为孩子创造积极的共同养育环境。

从干预方式来看,当前的父母冲突干预研究主要通过以下几种模式开展:(1)心理教育模式,通过课程讲授、视频播放等方式让父母意识到父母冲突对儿童青少年心理行为发展带来的危害。针对严重冲突离异家庭的法院强制干预模式通常会采取这种干预方式,让父母在短时间内深刻意识到彼此之间的冲突和敌意给孩子带来的巨大伤害,并在未来减少这样的不良互动;(2)通过夫妻沟通技能训练、冲突管理或避免冲突父母之间的直接接触等方式来减少父母冲突,尤其是破坏性的冲突,改善父母之间的关系。这种干预方式运用比较广泛,几乎在所有的干预方案中都会涉及;(3)促进父母之间乃至整个家庭养育者之间的共同养育水平,这一干预方式也运用较为广泛,尤见于完整家庭的预防性干预方案。

从干预效果来看,无论是针对离异父母的干预方案还是针对完整家庭的干预方案,在减少父母冲突、改善父母关系、增强父母共同养育方面都有明显的效果。其中大部分干预方案在改善父母关系的同时,也可以通过影响父母关系来影响他们的孩子,减少孩子的心理行为问题,并提升孩子的幸福感。例如“不可替代的父亲”(DFL)通过对离异父亲的个体和团体干预,间接影响了离异母亲对共同养育的看法,优化了离异父母之间的关系,从而提升孩子的幸福感(Cookston et al.,2007);家庭根基(FF)帮助夫妻在成为父母前了解冲突和分歧,并学会用有效的沟通技巧来解决问题和管理冲突,从而对子女的幸福感产生实质性的积极影响(Feinberg & Kan,2008);“快乐夫妻,快乐孩子”(HCHK)通过夫妻沟通训练有效减少了父母冲突,并对青少年的情绪安全感和适应性带来了正面影响(Faircloth & Cummings,2008);夫妻应对提升训练(CCET)有效提升夫妻应对压力的能力和互动技能,也对儿童的身心健康产生了积极影响(Bodenmann & Shantinath,2004)。

从干预研究设计的角度来看,大多数研究主要关注干预方案是否有效,但对于干预方案如何起效,包括干预机制和干预有效成分的探讨却很少。具体而言,针对离异家庭的干预方案和针对完整家庭的干预方案在研究设计上存在一些差异。在离异家庭的干预研究中,其研究设计的科学性和严谨性存在更明显的不足,尤其是法院强制干预方案,大多是短程的集中式干预,且由于现实条件所限,很多方案难以采取RCT来检验方案的有效性,另外,有的方案效果在干预结束后难以长时间保持,可能是因为干预时间太短。针对完整家庭的父母干预方案除了研究设计更加遵循RCT的标准化范式,体现其科学严谨性之外,干预视角也更加多元化,既有侧重于父母冲突管理和沟通练习的干预方案,也有侧重于父母共同养育的干预方案;并且会针对不同年龄阶段子女(儿童期或青少年期)的父母设计相应的干预方案;另外,针对完整家庭的干预方案除了关注方案对于儿童青少年心理行为适应的促进作用之外,还会深入探讨方案是否通过父母冲突的减少和父母共同养育的增加进而提升儿童青少年心理行为适应水平的内在干预机制。

此外,父母冲突的干预方案可能存在文化局限性,因此这些干预方案的跨文化研究非常值得关注。例如ProSAAF干预方案是针对特定文化背景的家庭的,有鲜明的文化特色,但不一定适用于其他地区;李瑶(2014)和李东阳等人(2016)将当前中国家庭的文化特性(比如“80”后父母的典型特征以及祖辈-父辈共同养育特色等)纳入到父母冲突和共同养育干预方案的要素中,但这两个方案缺少后续的追踪测查,其效果的持续性仍有待验证,也缺乏对方案内在影响机制的深入探讨。

五、展望

综上所述,在我国的父母冲突干预研究领域存在以下发展方向:

第一,借鉴国际经验,结合当前中国的政策法规和家庭文化特点,开发或改编更有针对性的父母冲突干预方案并验证其有效性。由于各国的法律政策背景存在差异,中国尚没有法院强制参与的父母冲突干预项目,一般仅在社区、学校或科研机构有自愿参加的干预项目,因此美国法律规定下的干预方案是否适用于中国现有系统仍有待商榷,但其干预成分和模式仍值得借鉴。其次,中国文化强调以和为贵,父母冲突表现形式会有所不同,可能多表现为隐性冲突,在沟通方式上也更少有直接的情感表达(付云,2000),这是在国外研究的冲突干预方案中需要进行修订的部分。同时,中国存在许多三代甚至多代同堂的家庭,祖辈参与教养,祖辈与父母的教养观念会存在一些差异(张琦妍,李丹,2015),他们之间的冲突也应该成为干预的一个重要部分。另外,随着生育政策的剧变,当今的中国家庭存在着独特的时代特点,从“独生子女”到“全面二孩”的政策过渡,带来的是中国父母生育观念的变化,可能也会导致父母养育方式的改变,这是干预方案需要考虑的重要文化因素之一。

第二,探索和开展离异家庭父母冲突的预防性干预研究。很多实证研究都证实父母冲突是比离婚本身对儿童青少年伤害更大的因素,因此针对离异家庭的父母冲突干预将具有非常重要的价值。尽管当前国外研究中有不少干预方案都针对离异父母的冲突管理和共同养育,但需要在研究设计上更科学化,同时尽可能将父、母的力量都调动起来。另外,这方面的研究都是针对已经离异的夫妻,缺乏针对准备离婚或者在离婚过程中的夫妻的干预研究,然而已有实证数据(Tschann,Johnston,Kline,& Wallerstein,1990;Bloom & Caldwell,1981;Sun & Li,2002;Tschann,Johnston,Kline,& Wallerstein,1989)表明,离婚过程中的父母冲突强度是很高的,而且对儿童青少年的负面影响更为明显。根据中国的最新离婚政策,申请离婚的夫妻都有一个民政局调解的过程,因此如果我们的父母干预项目能在这一阶段对父母冲突进行管理的预防性干预,可能将对儿童青少年的健康发展起到更明显的保护性作用。

第三,采用多种研究方法以探讨父母冲突干预方案的即时和长期效果、干预有效成分和作用机制。当前虽然很多研究都试图遵循RCT的标准化范式对父母冲突干预方案的效果进行探讨,但大部分研究都单纯地依据问卷调查来验证方案的效果,然而问卷调查所能反应的信息非常有限,缺乏深入性。根据当前的干预研究趋势(Wolchik et al.,2000;Braver & Griffin,2000;Cookston,Braver,Griffin,Lusé,& Miles,2007),研究者已经不再局限于仅考察干预方案是否有效,而是从研究设计到数据分析都会考虑如何充分挖掘有效干预成分(比如父母冲突研究中到底是父母冲突的减少还是父母积极冲突解决的增加对儿童青少年的影响更大)以及干预机制。因此,未来的研究可以采用追踪研究的模式,将量化和质性研究方法相结合,在干预方案实施前后通过访谈、观察等多种途径收集父母和儿童的数据,从而更深入地探讨干预方案产生作用的过程,并充分挖掘起作用的有效干预成分;同时,根据实证研究中关于父母冲突对儿童青少年心理行为适应的影响机制研究和理论模型,更系统地通过干预研究考察一些重要中介变量和调节变量的影响,从而进一步验证相关的理论模型。