参与式公民的不同课程实践路径

2019-12-02李敏MurrayPrint

李敏 Murray Print

摘 要中国和澳大利亚都意在通过一些相关课程面向全国小学生进行公民教育。对于两国公民教育类课程大纲进行比较与讨论,将会增进两国公民教育研究的对话与合作,增进彼此的公民教育理论与实践发展。研究发现:一方面,中澳两国公民教育课程虽然在社会、政治、法律三大矩阵中侧重不同,但都致力于参与式公民的培养目标。另一方面,两国在具体公民教育路径上有着许多细节上的差别。澳大利亞重视批判性思维的认知学习,中国重视价值内化的学习;澳大利亚重视指向积累公民素养的“践知”的技能学习,中国关心指向生活世界的“导行”的技能学习。

关 键 词知性公民;参与式公民;公民教育;课程纲要

作者简介李敏,首都师范大学初等教育学院,副教授; Murray Print,悉尼大学社会与教育工作系,教授

公民教育在近现代许多国家的学校教育中一直占有十分重要的位置,尽管各国对公民教育的理解不同相应的目标和内容也不尽相同。公民教育在进入各国的基础教育课程系统后,有了不少差异化的称谓—公民课、社会课、道德课等,但各国的公民教育均有一个核心的任务,就是让学生获得有关国家、社会、个人的现代公民意识与能力,即通过基础教育来提高国民的公民素养。这一共同任务如何通过学校课程来落实和实现,是伴随各国教育发展进程的一个重要课题。实践表明,学校的传统和机制更适合培养知性公民[1][2][3],而在学术界已获得共识的要培养参与式公民的课程目标,目前仍是许多国家课程发展努力的方向[4][5][6]。知性公民重在帮助学生形成公民知识和公民意识[7],参与式公民则要求学生“参与到社区、政治生活,并具有如下特征:互相尊重,非暴力,尊重人权,遵守民主原则”[8]。

本文试图用比较的视角来探讨中国内地和澳大利亚不同社会体系下两国小学公民教育类课程纲要里是如何处理和达成公民教育的课程目标的。中国方面我们针对1~2年级选取的是《品德与生活课程标准》(2011年版),针对3~6年级选取的是《品德与社会课程标准》(2011年版)。澳大利亚方面的课程纲要则是政府推出的《公民学与公民身份课程建构草案》(2013年版)和《人文与社会科学课程系列纲要文本》(2015年版),负责编写的机构是澳大利亚课程评估和报告管理局。

一、两国公民教育类课程纲要介绍

澳大利亚和中国两国的课程纲要都意在面向全国小学生推进某种广义上的公民教育。纲要所属的学科领域也较为相似,都属于人文与社会科学领域。在小学阶段,澳大利亚就将公民教育类课程纳入人文与社会科学科(Humanities and Social Sciences Curriculum,简称HASS),面向3~6年级小学生开设。而中国的德育类课程也是国家必修课程,具体课程名称为“品德与生活”(1~2年级)和“品德与社会”(3~6年级),面向整个小学段的学生开设。从这些方面看,两国的课程纲要具有学段和学科领域上的可比性。

两国公民教育类课程纲要的课程目标所设定的框架也颇为相似。在澳大利亚的公民教育课程草案中,课程目标有认知、价值、行为三个维度,“公民学与公民教育课程会帮助学生认识和理解作为个体和团体的公民身份,能够帮助学生积极参与多元而充满活力的社会。通过学习公民学与公民教育课程,学生会获得有益于个体发展和社会发展的认知、理解、技能以及价值认同”[9]。中国的课程标准也包括情感态度与价值观,过程与方法,知识与技能三个相类似的维度。在课程性质中,两门课程清晰定位了课程的目标。品德与生活(1~2年级)是一门以小学低年级儿童的生活为基础,以培养具有良好品德与行为习惯、乐于探究、热爱生活的儿童为目标的活动型综合课程;品德与社会(3~6年级)是在小学中高年级开设的一门以学生生活为基础、以学生良好品德形成为核心、促进学生社会性发展的综合课程。从文本要求来看,中国的两门课程均试图在传统的课堂教学中关注学生生活,侧重从生活出发来发展学生的社会性,课程突出了活动属性。

除了上述的相似之处外,澳大利亚和中国在公民教育类课程方面也存在一些鲜明差异,其中最明显的差异在于课程纲要对于公民教育范畴的理解。澳大利亚的公民教育课程建构草案试图建立一套完整的、连贯的教育方案,针对不同年龄阶段的学生设定了不同的教学目标,更多地关注公民学与公民身份的问题。而中国的课程纲要在小学阶段更多是侧重道德教育和生活实践。

尽管澳大利亚和中国的公民教育类课程在课程名称和侧重点上不尽相同,但作为人文社会科学领域的价值类课程,它们通过此类课程提升社会成员的政治认同、法律认同和社会认同的课程目标是共通的。本文主要对两国的公民教育类课程纲要中的课程内容进行分析,分析其培养小学生公民素养的教育路径及要求上的异同,将知性公民和参与式公民作为两个重要的讨论维度,寻找差异,得出有助于两国公民教育类课程实现培养参与式公民发展目标的启示。在本研究中,知性公民和参与式公民的概念使用是相对于公民教育过程而言的,知性公民珍视公民知识的获得,而参与式公民注重由知识导向价值观的形成与实践能力的转化。

三、理论工具说明

第一,在分析中国和澳大利亚的课程纲要时,我们将使用以下十个方面的维度作为筛选课程内容中是否有公民教育内容以及对相应内容进行分类的标准,编码为x-1,x-2,x-3……x-10。

在过去的几十年中,世界上许多国家所有关键性的政策和课程文件都有很多内容与公民教育相关,各国关心的公民教育核心议题涉及以下十个方面:

1.民主法则及其实现过程(x-1)

2.公民的价值观(x-2)

3.公民的权利与义务(x-3)

4.围绕公共问题的公民积极参与(x-4)

5.政府与机构(x-5)

6.历史和宪法(x-6)

7.法律体系、法治与司法独立的原则(x-7)

8.生命、政治、经济、社会等方面的人权(x-8)

9.国家认同(x-9)

10.全球化与多样化的公民身份(x-10)

第二,国际社会的公民教育有三种公认的学习模式:一是有关公民参与、民主社会、国家认同、政治传统、政府机构与体制、公民权利与义务、社会公平、法治等领域的知识学习模式。二是有关获得积极公民身份、批判性反思、调查与合作等能力的技能学习模式。三是有关形成社会公正、民主化進程、社会联结、跨文化理解以及生态可持续性等态度的价值观学习模式。以上三种公民教育的学习模式成为越来越多教育工作者的共识,尤其是在英国、欧洲其他一些国家、美国,以及世界的其他一些国家。本研究依据以上三种学习模式对应形成本研究的学习目标维度,y-1,y-2,y-3。

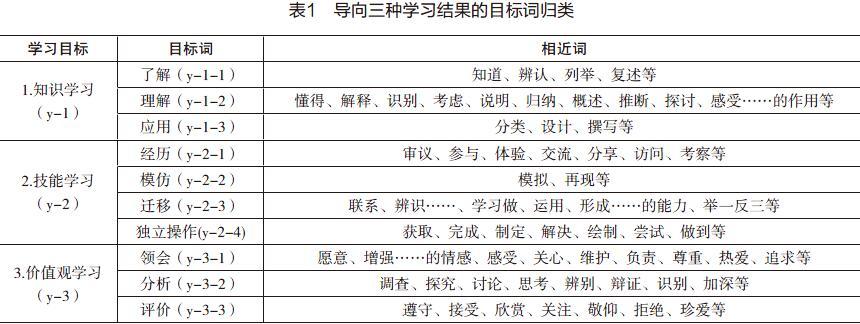

第三,筛选出与公民教育紧密相关的课程内容条目后,本研究将在学习目标维度为一级维度的基础上,再结合布卢姆的新教育目标分类学有关认知过程的观点,创建用以分析两国公民教育类课程纲要中课程内容的工具。

依表1所示,学习目标中涉及的三类学习模式(知识学习、技能学习、价值观学习),会在课程纲要中的课程内容里借助不同的目标词来落实到具体内容条目。我们将借助分析中澳两国的公民教育类课程纲要使用各类目标词的状况来判断两国课程在实际的课程设计中如何放置知性公民和参与式公民这两个结构性要素。

四、结果呈现

(一)中国公民教育类课程的内容分析

1.《品德与生活课程标准》

《品德与生活课程标准》共包含43条课程内容,与公民教育议题直接相关的有8条①。

(1)根据目标词频数统计,品德与生活课程中相关公民教育的内容主要涉及:公民的权利与义务(47.0%)、围绕公共问题的公民积极参与(29.4%)、历史与宪法(11.8%)、国家认同(11.8%)四个议题。

(2)在品德与生活这门课程中,知识学习(29.4%)、技能学习(35.3%)、价值观学习(35.3%)的比例基本平衡。

(3)三种学习模式内部的具体学习目标有着不均等的分布。第一,知识学习中,了解占40.0%、理解占20.0%、应用占40.0%。第二,技能学习中,模仿占33.3%、独立操作占66.7%,经历和迁移两个具体学习目标未涉及。第三,价值观学习中,领会占66.7%、评价占33.3%,分析这一具体学习目标未涉及。

2.《品德与社会课程标准》

《品德与社会课程标准》共包含52条课程内容,与公民教育议题直接相关的有25条②。

(1)根据目标词频数统计,品德与社会课程中相关公民教育的内容主要涉及:民主法则及其实现过程(1.4%),公民的价值观(21.4%),公民的权利与义务(14.3%),围绕公共问题的公民积极参与(27.1%),历史与宪法(11.4%),法律体系、政治与司法独立的原则(8.6%),生命、政治、经济、社会等方面的人权(8.6%),国家认同(4.3%),全球化与多样化的公民身份(2.9%)九个议题。

(2)在品德与社会这门课程中,偏重知识学习(35.7%)和价值观学习(40.0%),技能学习(24.3%)的比例稍低一些。

(3)三种学习模式内部的具体学习目标有着不均等的分布。知识学习中,了解占72.0%、理解占28.0%;技能学习中,经历占23.5%、模仿占17.6%、迁移占17.6%、独立操作占41.2%;价值观学习中,领会占67.9%、分析占10.7%、评价占21.4%。

(二)澳大利亚公民教育类课程的内容分析

澳大利亚《人文与社会科学课程纲要文本》分年级设定了具体的课程内容,共计54条与公民教育相关的课程内容。

1.根据目标词频数统计,人文与社会科学课程中有关公民教育的内容涉及全部十个议题:民主法则及其实现过程(21.6%),公民的价值观(5.9%),公民的权利与义务(11.8%),围绕公共问题的公民积极参与(3.9%),政府与机构(15.7%),历史与宪法(3.9%),法律体系、政治与司法独立的原则(15.7%),生命、政治、经济、社会等方面的人权(3.9%),国家认同(3.9%),全球化与多样化的公民身份(13.7%)。

2.在人文与社会科学这门课程中,偏重知识学习,占56.8.%,技能学习占27.5%,价值观学习(15.7%)的比例稍低一些。

3.三种学习模式内部的具体学习目标有着不均等的分布。知识学习中,理解占69.0%、应用占31.0%,了解这一具体学习目标未涉及;技能学习中,经历高达71.4%、迁移占21.4%、独立操作占7.1%,模仿这一具体学习目标未涉及;价值观学习中的具体学习目标全部设定在分析上,占100%,领会和评价这两个具体学习目标均未涉及。

五、思考和结论

通过对中澳两国公民教育类课程纲要的分析,可以发现两国在公民教育具体路径上的不同侧重与目标差异。

(一)中澳公民教育课程在社会、政治、法律三大矩阵中侧重不同

在各国的公民教育理论与实践中,社会生活、政治生活、法律生活是公民教育的主要阵地,具体指向养成学生的公共素养(偏重公共道德)、政治素养以及法律素养三方面,落实在学校教育中则是通过公民教育不断提升学生的公共道德水平、社会责任感、理性精神以及社会参与能力。[10][11]。通过分析中澳两国的课程大纲,我们发现了以下差异:

1.在社会生活方面,差异较大的内容是:(1)中国公民教育类课程集中在品德与社会这门课程中,其中偏重培育公民的价值观,占到21.4%,而在澳大利亚公民教育类课程中,公民的价值观仅占5.9%。(2)在澳大利亚公民教育类课程中,十分关心全球化与多样化的公民身份这一议题,占到13.7%,而在中国的公民教育类课程中,这一主题仅占2.9%。这两点结果上的差异符合两国开展此类课程的实际思路:中国的德育课程一直以品德养成为起点,重视个人的道德培养,反映在课程大纲中,公民价值观的内容就会占据较大比重,而使用世界公民概念的全球化与多样化的公民身份教育则不是我国德育课程的重心;在澳大利亚的教育理念中,公民的价值观教育很少会作为直接的教育内容来呈现,他们会依赖批判性思考与讨论来进行社会学习和社会理解[12],同时他们十分关心培养世界公民的教育议题,近年来的课程改革增加了全球化与多样化的公民身份教育的比重。

2.在政治生活方面,差异较大的内容表现在民主法则及其实现过程这一议题上。在中国,民主法则及其实现过程这一议题出现在品德与社会这门课程中,仅占1.4%,而在澳大利亚,这一议题的比重高达21.6%。这一差异一方面与两国完全不同的文化传统和政治体系有关,另一方面也与两国公民教育取径不同有关。中国主要依托道德教育来渗透规则、民主法则意识,而澳大利亚则是开展直接的、有关民主的公民教育。

3.在法律生活方面,差异较大的内容表现在法律体系、法治与司法独立的原则这一议题上。在中国,法律体系、法治与司法独立的原则这一议题出现在品德与社会这门课程中,占8.6%,而在澳大利亚,这一议题的比重是15.7%。这一差异也与两国不同的文化传统和国家治理方式有关。2016年9月起,我国的“品德与生活”“品德与社会”两门课程更名为“道德与法治”,这表明我国的德育课程从以道德为主线开始转向以道德和法治相融合。[13]

(二)中澳在公民教育的学习模式与具体学习目标上差异大

对比两国在三种学习模式以及具体学习目标上的设计与安排,可以看到两国在公民教育路径选择与目标实现上有着客观、现实的差异。

1.澳大利亚在公民教育路径上侧重公民知识学习,知识学习过程中重视培养批判性思维

澳大利亚的学校在公民教育路径选择上,偏重提升学生在公民学习上的认知能力。这是否意味着澳大利亚的公民教育是通过知识学习来实现培养知性公民的目标?根据布卢姆的教育目标分类学研究,知性公民关注公民知识的获得,尤其是对概念、规则的了解和掌握,参与式公民则注重由知识导向价值观的形成与实践能力的转化,这一过程中会十分关注知识的理解与应用。为此,最新的布卢姆教育目标分类学更为关注知识的理解与迁移。据此,需要进一步分析澳大利亚在知识学习模式中的具体学习目标。

研究结果表明,在知识学习的了解、理解、应用三个层次上,澳大利亚公民教育的知识学习十分重视知识的理解,占69.0%,也重视知识的应用,占31.0%,而在概念识记和规则掌握上没有作出纲要上的要求。由此可见,澳大利亚虽然重视公民教育的知识学习,但因为侧重知识的理解和应用,也因此将重心放在了由知识导向价值观的形成与实践能力的转化上了。值得关注的是,澳大利亚在知识学习时,擅长使用批判性思维增进学生的知识学习,这样的知识学习导向,会鼓励学生用批判的思考走近规则、规范以及其他社会现象。澳大利亚在课程纲要中对批判性思维作出界定和解释:“具有批判和创新性思维能力的学生不能只是被动地吸收知识,而是要参与到知识的创新与评价中,真正理解概念和理论,学会多角度思考,并能够解决问题……在公民学与公民身份课程中,学生尤其需要发展对政治和社会议题进行独立创新的、批判性地思考的能力。这种相应的能力要求学生能够有新的想法,突破成规,大胆想象,运用逻辑推理又不墨守成规,善于总结,并能根据环境和社会的需求付诸行动。”[14]据此分析能够得出,澳大利亚重视了知识学习的公民教育路径,但导向的是参与式公民的培养,他们重视培养学生的批判性思维,这为学生未来面对真实社会情境和事件时作出价值判断和实践行动奠定了基础。

对比澳大利亚的知识学习,虽然中国的知识学习在学习模式上整体占比不高,品德与生活为29.4%,品德与社会为35.7%,但我们在具体学习目标的设定中偏向识记,其中品德与生活的知识学习要求40.0%做到了解,品德与社会的知识学习要求做到了解的高达72.0%。相比之下,我们对知识学习的理解和应用重视不够。

2.中国在公民教育路径上更为关心公民的价值观学习,价值观学习过程中注重价值内化

中国的公民教育类课程纲要的安排相对均衡,其中,对于价值观学习要更为侧重一些,品德与生活的价值观学习占35.3%,品德与社会的价值观学习占40.0%。中国的课程注重价值观学习,这与我国道德教育重视美德养成的传统有密切关系。在我国传统的道德教育中,德目的学习(如学习合作、分享、和平、尊重、孝等)往往成为道德学习的目标。根据本研究的假设,当价值观学习和技能学习这一价值与能力导向比重过半甚至更多时,该课程实则在公民教育路径中重视培养学生的价值判断与价值选择,以及获得一些参与社会实践的能力,其结果与目标可能会偏向参与式公民的培养。依此假设,我国的品德与生活课程的技能学习(35.3%)和价值观学习(35.3%)总比重超过七成,品德与社会课程的技能学习(24.3%)和价值观学习(40.0%)总比重接近七成,在课程实施的路径选择和安排上贴近参与式公民的培养目标,也符合我国新课程改革三维目标的理念。

对比两国课程價值观学习的具体学习目标,会发现中国的价值观学习更为注重学习者对于价值观的内化。在价值观学习下的领会、分析、评价三个具体学习目标中,品德与生活的课程纲要66.7%为领会、33.3%为评价,品德与社会的课程纲要67.9%为领会、10.7%为分析、21.4%为评价。领会作为价值观学习的重心,主要是鼓励学习者不断获得对诸多价值观念的认同与内化。对比我国的两门课程标准,不难发现课程安排具有年龄和学段特点,品德与社会面向3~6年级小学生开设,这个年龄段和学段的小学生已具有不断发展的逻辑思维能力和审辩能力,因此,增加了价值观学习里的分析比重,为10.7%。

对比中国的价值观学习,澳大利亚的价值观学习在学习模式的整体占比不高,为15.7%,但值得关注的是,澳大利亚课程纲要中价值观学习的具体学习目标仅设定在分析上,占100%的比例,这与该国公民教育重视批判性思维的使用有紧密关系。

3.中澳课程的技能学习均在三成左右,但技能学习中的具体学习目标差异大

在技能学习这一学习模式上,中澳课程纲要在安排及细节上的差异尤为引人注意。从技能学习占三类学习模式的总占比来看,两国的三门课程差异不大,中国的品德与生活为35.3%、品德与社会为24.3%,澳大利亚的人文与社会科学为27.5%。值得关注的地方在于具体的学习目标设定,在技能学习下的经历、模仿、迁移、独立操作四个具体学习目标中,品德与生活设置了66.7%的比例给独立操作,品德与社会设置了41.2%的比例给独立操作,由目标词的统计可见,中国的公民教育类课程学习非常重视技能的独立使用。而澳大利亚的人文与社会科学将71.4%的比例给了经历这个具体学习目标,由目标词的统计可见,澳大利亚公民教育类课程十分关心技能学习过程中学习者的亲历与体验。

通过细致对比中国和澳大利亚两国的公民教育类课程纲要的内容以及目标词,我们发现:一方面,中澳两国公民教育课程虽然在社会、政治、法律三大矩阵中侧重不同,但都致力于参与式公民的培养目标。另一方面,两国在具体公民教育路径上有着许多细节上的差别,澳大利亚重视批判性思维的认知学习,中国重视价值内化的价值观学习,澳大利亚重视指向积累公民素养的“践知”的技能学习,中国关心指向生活世界的“导行”的技能学习。对于两国公民教育类课程大纲的比较与讨论,将会增进两国公民教育研究的对话与合作,促进彼此的公民教育理论与实践发展。

注释:

①《教育学报》2017年第2期《现代公民教育在我国义务教育阶段课程中的实现—基于相关学科的课程标准与指导纲要的分析》一文中,统计品德与生活中公民教育相关条数是10条。而此次统计为8条,原因在于此次与澳洲的课程作直接对比,澳洲的HASS课程将历史和地理独立出去,所以这里相应的也把品德与生活中历史和地理条目排除在外。

②《教育学报》2017年第2期《现代公民教育在我国义务教育阶段课程中的实现—基于相关学科的课程标准与指导纲要的分析》一文中,统计品德与社会中公民教育相关条数是44条。而此次统计为25条,原因在于此次与澳洲的课程做直接对比,澳洲的HASS课程将历史和地理独立出去,所以这里相应的也把品德与社会中历史和地理条目排除在外。

参考文献:

[1][4][7]MURRAY PRINT.Curriculum policy, values and changes in civis education in Australia[J].Asia Pacific Journal of Education,2000(1):21-35

[2]DAVID KERR,STEPHEN McCARTHY,ALAN SMITH.Citizenship education in England,Ireland and Northern Ireland[J].European Journal of Education,2002(2):179-191.

[3]靖国平.从“知性人”到“智性人”—当代教育学人性假设的转型[J].教育研究与实验,2010(4):32-36.

[5]JASMINE B-Y SIM,MURRAY PRINT.The state, teachers and citizenship education in singapore schools.British Journal of Educational Studies,2009(4):380-399.

[6]冯建军.基于积极公民培养的参与式公民教育[J].中国教育学刊,2016(2):80-84

[8]HOSLINS B,MASCHERINI M.Measuring active citizenship through the development of a composite indicator[J].Social Indicators Research,2009(3):459-488.

[9]Australian Curriculum,Assessment and reporting authority(ACARA).Draft years 3-10 Australian Curriculum:Civics and citizenship[EB/OL].[2019-09-06].https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/humanities-and-social-sciences/civics-and-citizenship/.

[10]PIATTOEVA N.Citizenship education as an expression of democratization and nation-building processes in Russia[J].European Education,2005(3):38–52.

[11]李敏,张志坤.公共精神的新德育目标分析及其教学实现[J].课程·教材·教法,2017(2):87-93.

[12]DAVIES I,ISSITT J.Reflections on citizenship education in Australia,Canada and England[J].Comparative Education,2005(4):389-410.

[13]晏焱,李敏.开创道德与法治教育新格局—基于人教版一年级《品德与生活》和统编《道德与法治》教材的对比分析[J].中小学德育,2017(8):8-11.

[14]Australian Curriculum,Assessment and reporting authority (ACARA).Civics and citizenship draft shape paper[EB/OL].[2019-09-06].https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/humanities-and-social-sciences/civics-and-citizenship/.

責任编辑︱张楚然

读者热线:010-62003451

投稿邮箱:zgdy_xueshu@163.com