护理干预在下肢骨折患者术后肿胀中的应用效果

2019-12-02孙艳丽

孙艳丽

( 吉林省人民医院 , 吉林 长春 130021 )

下肢骨折患者多采用手术治疗,然而受多因素影响,术后患者常出现下肢肿胀、疼痛等症状,不仅增加患者生理、心理痛苦,同时不利于患者静脉回流、动脉供血,延迟骨折愈合,甚至可引起下肢深静脉血栓、永久性功能丧失等[1]。近年来研究发现在下肢骨折围术期配合有效的护理干预,能够预防术后肿胀等发生[2],为进一步明确护理干预在预防下肢骨折患者术后肿胀方面的效果,笔者对我院收治的120例下肢骨折患者进行分组研究,现将具体报告如下。

临床资料

1 一般资料:选取自2016年1月-2018年1月在我院接受手术治疗的120例下肢骨折患者作为研究对象,均符合以下标准:(1)经X线、CT等影像学明确诊断;(2)明确外伤史,无其他合并伤,非开放性、多发性骨折;(3)符合《外科学》[3]相关诊断标准 ;(5)精神正常、意识清晰,可正常沟通,完成相应调查;(6)知晓本次研究且签署知情同意书。排除下肢皮肤破损 、药物过敏史、颅脑损伤以及心肝肾等重要脏器严重障碍者。按照随机数字表达法将其分为观察组与对照组,各为60例。观察组:男32例,女28例,年龄18-75岁,平均(46.86±3.33)岁;骨折部位:股骨25例,胫骨35例;其中左侧31例,右侧29例。对照组:男30例,女30例,年龄18-74岁,平均(47.04±3.52)岁;骨折部位:股骨26例,胫骨34例;其中左侧30例,右侧30例。2组患者临床资料比较无统计学意义(P﹥0.05),具有可比性。

2 方法:2组均接受内固定治疗,对照组术后骨科术后常规护理干预,包括生命体征观察、出入量测量、患肢末梢血液循环、感觉观察等。观察组接受优质全面护理干预,具体如下:(1)术前护理。术前综合评估患者心理、生理状态,完善相关检查,评估患者患肢皮肤状况,对术后肿胀发生率做到心中有数。骨折患者伴有明显疼痛,害怕瘫痪、截肢等,因此医护人员应争取患者配合,使其以最佳心理状态接受手术治疗;告知术后肿胀、深静脉血栓等并发症发生原因以及预防措施等,引起患者重视。使患者明白术后肿胀为机体应激反应,通过积极的干预措施能够避免。术前指导患者先行锻炼,医护人员可示范,之后由患者、家属演练主动、被动训练,对于训练不正确的地方要及时纠正,为术后锻炼做好基础。(2)术后护理。通过饮食、早期功能锻炼、健康教育等多方面实施护理。饮食护理:结合营养保健科共同为患者制定膳食结构,以清淡、低脂、高纤维、易消化、低维生素K为主。患者卧床时,腹部顺时针按摩,保持大便通畅,促进排便;每天饮水量控制在2000-3000ml。早期功能锻炼,综合评估患者年龄、骨折情况及手术状况等,术后第1、2天可进行踝关节屈曲、拉伸等活动,第3、4天进行膝关节、足背、股四头肌被动锻炼等;健康教育,告知家属加强患者皮肤观察,勤帮助患者按摩下肢,在按摩时注意力度,患者无疼痛为宜,需避开静脉穿刺点、肿胀部位等。手术后1-2天通过冷敷、热敷等促进血液循环,消除肿胀,注意输液袋必须严格清洗、消毒、灭菌,用10%-20%的乙醇盐水冰袋冰敷,冰敷部位包括患侧伤口部位前、内及外侧,从而刺激神经肌肉兴奋性,促进组织新陈代谢,期间询问患者感受,一旦患者有明显疼痛则立即停止。患者术后外敷活血化瘀药包,主要成分为三七、姜黄、大黄、苏木及牡丹皮等,现代药理学证实上述药物在改善血液循环方面具有显著的价值。术后第15天后可拄拐下床,期间注意循序渐进,量力而为;患者出院时,告知其康复训练的重要性,指导患者自我监护,一旦发现下肢疼痛、肿胀,则立即到医院就医

3 观察指标:(1)记录2组平均住院时间、下床活动时间;(2)观察患者术后下肢肿胀发生情况[4],无:未见肿胀;轻度:皮肤正常,稍紧张,皮纹变浅;中度:出现较为明显肿胀,皮纹消失,未见张力性水泡,皮肤温度升高;重度:皮肤紧张,可见张力性水泡。(3)比较患者生活质量评分(SF-36)[5]:包括生理职能、生理机能、躯体疼痛、精力、一般健康状况、社会功能、精神健康以及情感职能8个方面,满分100分,分数越高则生活质量越高。(4)术后1个月,患者到医院复查,分发我科室自拟患者康复锻炼积极性调查表,包括创伤被动训练、主动训练、下床活动锻炼等,满分100分,分数越高则表明积极性越高。(5)术后随访3个月,以Lysholm评分观察2组患者患肢康复情况,包括疼痛、肿胀、屈曲能力及行走能力4个维度,每项20分,分数越高则表明功能恢复越好。

5 结果

5.1 2组住院时间、下床活动时间比较:观察组术后住院时间、首次下床活动时间分别为(12.88±3.02)天、(4.00±1.87)天,对照组术后住院时间、首次下床活动时间分别为(18.20±3.11)天、(6.77±1.92)天,2组比较有统计学意义(P<0.05)。

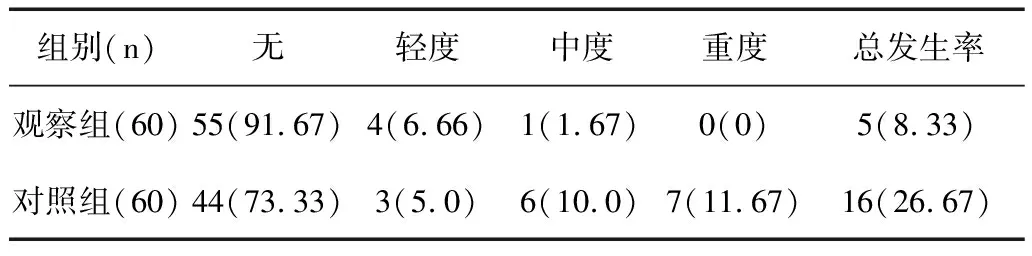

5.2 2组术后肿胀发生情况对比:观察组术后肿胀发生率为8.33%(5/60),对照组术后肿胀发生率为26.67%(16/60),2组比较有统计学意义(P<0.05)。具体见表1。

表1 2组术后肿胀程度比较(n,%)

5.3 2组生活质量评分对比:观察组SF-36评分(83.29±3.33)分,对照组SF-36评分(75.02±4.00)分,2组比较有统计学意义(P<0.05)。

5.4 2组患者康复锻炼积极性评分比较:观察组患者康复锻炼积极性评分为(85.56±4.44)分,对照组患者康复锻炼积极性评分为(70.10±3.96)分,2组比较有统计学意义(P<0.05)。

5.5 2组Lysholm评分比较:术后3个月,观察组疼痛、肿胀、屈曲能力及行走能力评分分别为(18.29±1.05)分、(17.77±1.63)分、(17.39±1.50)分、(16.52±2.27)分,对照组疼痛、肿胀、屈曲能力及行走能力评分分别为(11.27±2.76)分、(13.20±1.80)分、(11.01±2.02)分、(9.98±2.87)分,2组比较有统计学意义(P<0.05)。

讨 论

下肢骨折为严重创伤,手术治疗时间较长,术后需长期制动、内固定或外固定、打牵引,在多因素影响下,下肢肌肉绷作用减弱,静脉回流缓慢,术后患者下肢肿胀、疼痛发生率较高,尤其是老年人。下肢肿胀多发生在术后3-5天,患者一旦发生肢体肿胀,则可能引起身体内血液流通不畅,不仅影响骨折术后愈合、危害患者四肢活动能力,增加骨筋膜室综合征的风险,同时继发深静脉血栓的风险较高,不仅不利于患者康复,甚至可叠加肺栓塞等风险;此外,有研究发现术后下肢肿胀为骨折患者残疾的重要原因,因此近年来在下肢骨折患者的护理中,临床工作者将预防、消除肢体肿胀作为护理重点之一。

大量研究表明,在骨折术后给予患者积极的护理干预能够预防肢体肿胀,减轻肿胀程度,避免肿胀加剧疼痛,有助于患者早期进行功能锻炼,促进其康复。本次研究中,观察组围术期接受全程优质护理干预,术前通过消除患者不良心理情绪、健康教育、肢体功能训练演习等,能够使患者保持平和心态接受治疗,减少心理应激引起的生理应激,提高手术的安全性;通过术前健康教育及功能锻炼能够提高患者术后主动配合及主动锻炼的积极性,对预防肿胀的发生有着积极意义。术中规避下肢静脉穿刺,减少肢体创伤引起的肿胀。有研究证实,通过冷敷能够降低血管通透性,缓解局部充血水肿;热敷可促进炎性渗出物的消散与吸收,因此观察组患者在早期功能锻炼的同时配合热敷及冷敷护理。在冷敷、热敷护理中,医护人员需注意,患者疼痛感消失后即可停止,避免烫伤或者冻伤的发生。此外,在术后争取患者同意后采用活血化瘀中药外敷患部,药物渗入皮肤,经皮进肉,由筋至骨,可促进周围血管扩张,改善微循环,增加血流量。可达到理想的消肿、舒筋活络、止痛的效果。按摩是长期制动患者预防压疮、下肢深静脉血栓等主要手段,一方面可预防肌肉粘连、缺血性肌肉挛缩,预防关节僵硬,另一方面可理筋整复、话利关节,减轻肿胀。研究结果显示,观察组术后下床活动时间、住院时间均明显短于对照组,下肢皮肤肿胀发生率明显低于对照组(P<0.05),提示通过全面护理干预能够达到理想的康复效果。观察组生活质量显著高于对照组(P<0.05),分析与术后早期功能锻炼、家属配合等有关,患者制动焦躁感消失,且通过早期功能锻炼能够促进胃肠功能的恢复,对其良好康复有积极的推进意义。患者1个月、3个月随访结果显示, 观察组患者康复锻炼积极性评分、Lysholm评分均显著优于对照组(P<0.05),分析认为配合全面的护理干预,患者能够在医护人员的指导下学习自我护理知识,其术后下肢良好恢复能够减轻患者疼痛,提高其康复锻炼的积极性,必然影响患者康复效果。

总之,在下肢骨折患者围术期配合积极的优质护理干预,能够促进患者康复,有效预防肿胀等发生,有助于患者生活质量的提高。