环境解说在景观规划设计中的作用与意义

2019-11-30乌恩程静琦

乌恩 程静琦

环境解说是运用各种媒体(如步道解说系统、游客中心、博物馆、体验馆、游览手册等)和借助各种活动(如专家讲座、角色扮演、户外探险等),将有关目的地的特定信息(如生物种及生态环境因子、生态现象、保护对象及其价值、所在社区的传统文化、环境保护意识等)传递给到访者,最终实现目的地管理目标的一系列交流手段的统称[1-2]。

1 福建戴云山解说牌示:“矮竹笋变高竹子”Interpretation sign of Fujian Daiyun Mountain: “The Growth of Bamboos”

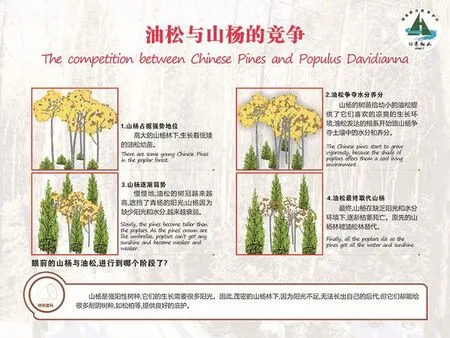

2 北京松山解说牌示:“油松与山杨的竞争”Interpretation sign of Beijing Songshan Mountain:“Competition between Chinese pine (Pinus tabuliformis)and Aspen (Populus davidiana)”

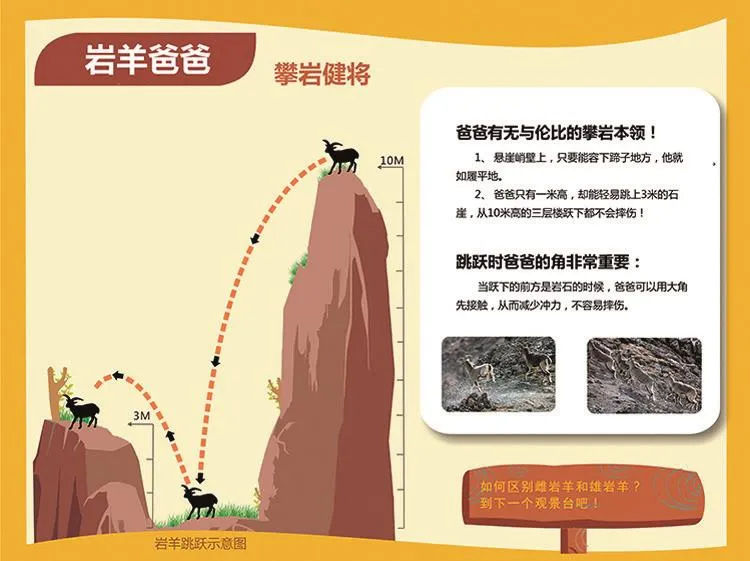

3 贺兰山解说牌示:“岩羊系列之一”Interpretation sign of Helan Mountains: “One of the series of rock sheep”

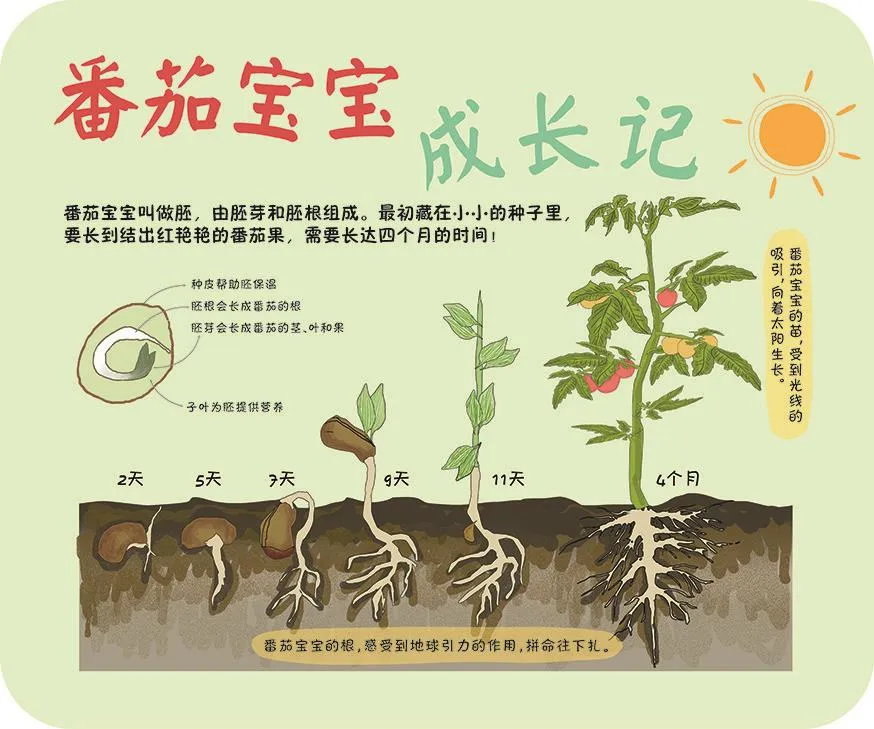

4 北京四季青解说牌示:“番茄宝宝成长记”Interpretation sign of Beijing Sijiqing: “The Growth of Tomatoes”

5黄河三角洲国家级湿地自然保护区坐凳的解说功能开发设计案例The design of benches’ interpretation function in Yellow River Delta National Wetland Nature Reserve

环境解说起源、发展于美国国家公园[3],被誉为“解说之父”的Freeman Tilden编写出版Interpreting Our Heritage一书,标志着学术界对解说研究的开始[4]。环境解说的研究主要围绕着受众、媒介和资源管理3个内容进行,且研究中融合了诸多学科的理论和方法,例如心理学、教育学、符号学等[5]。环境解说活动,或我们在自然公园中可以接触到的有形的环境解说系统—环境解说的硬件系统,都是为了让受众能够更好地认识、理解人文和自然资源及其价值。这一点与很多学者对景观规划设计本质的理解相似,“让人们对人与自然关系的认识不断加深”[6]。目前,在欧美、日本及中国港台地区,环境解说早已成为景观规划设计中的重要一环,对于保护地和国家公园、郊野公园等自然公园的规划设计来说,环境解说更是体现公园特色和个性的核心工作内容,但在中国,从对环境解说重要性的认知到规划、设计实践能力来看,环境解说还只是中国内地景观规划设计中的一种“新语言”,从景观规划设计角度关注环境解说的研究、文献较少,因此,笔者从环境解说在景观规划设计中的重要性入手,结合实际案例阐述环境解说系统规划、解说步道(自然观察路径)规划、环境解说节点设计、解说牌示设计、设施附加解说功能设计等方面的一般工作要义,以期引起景观规划设计学界对环境解说的更多重视。

1 环境解说让游客的景观理解更加深刻、丰富

传统的规划、设计实践的着眼点是“风景”,例如风景名胜区、自然保护区、森林公园、湿地公园等自然公园地区的传统大众观光旅游利用中,主要是让游客关注由山水树木组成的风景,关注这里的风景与别处相比的奇特之处。然而,随着社会经济、技术的发展,游客能够更方便、更高频地去看奇特的风景,因此目的地仅提供奇特的风景已经不能满足游客需求。游客对了解、认知当地自然文化更加关注,因此环境教育成为实现游客这一需求的重要解决方式之一。早在1996年,Davis通过游客调查发现,由于参观者与景观规划者在认知等方面的差别,参观者不能有效理解植物园的景观,而环境解说能有效提高参观者对景观的认知[7]。并且,随着中国生态文明建设的逐步落实,国民对生态环境、生态文化等将更加关注,由此促使国民对景观理解不只局限于“看”,而是更加关注构成景观的各元素的相关知识,例如,通过解说牌的形式,让游客了解到竹子的生长特性(图1)。森林里的动植物之间,存在着奇妙的相处关系,比如不同种群之间为争夺生活空间、资源、食物等,所产生的直接或间接抑制对方的现象叫“种间竞争”(图2)。游客身处这片森林的时候,不仅能够呼吸新鲜空气,还可以了解油松和山杨间经历了怎样的生存竞争关系。贺兰山是中国为数不多的生活着岩羊这样的大型兽类种群的保护区,游客在步道上行走随时能够偶遇岩羊,会看见它们在岩石上跳跃攀登,解说牌就能够让游客从直观有趣的角度了解这些动物的行为、习性(图3)。美味的番茄是如何从一粒小小的种子长大、结实的呢?观光农园里“番茄宝宝成长记”的解说(图4)会给游客的采摘、品尝增加更多的体验。

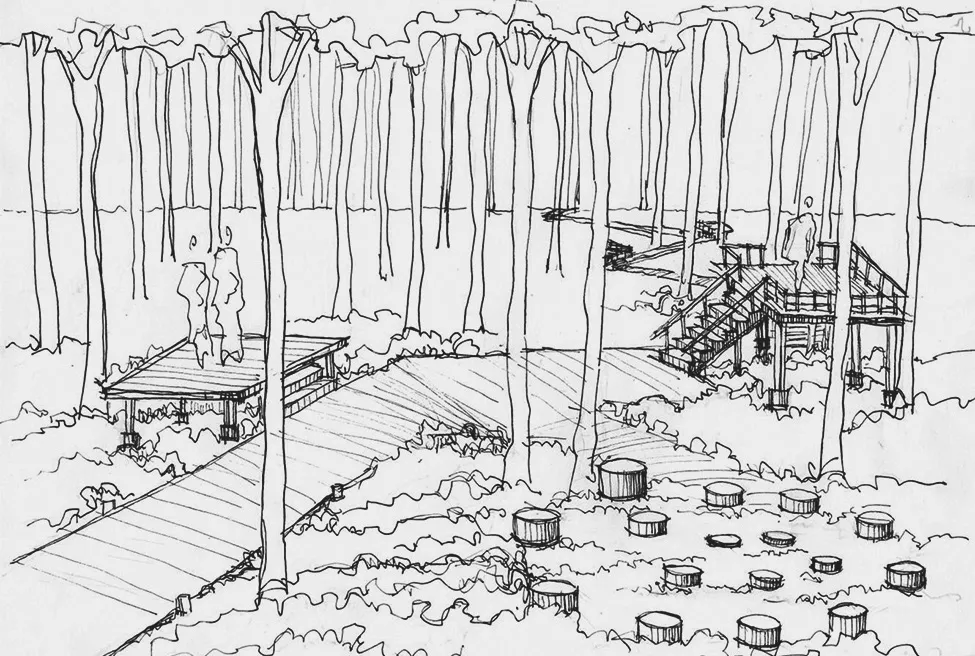

6 黑龙江七星河国家级湿地自然保护区休憩节点及坐凳的解说功能开发设计稿The design of resting spaces nodes and benches’interpretation function in Seven Stars Rivers National Wetland Nature Reserve in Heilongjiang Province

7 四川海螺沟:蝴蝶休息驿站中解说—休息设施的游客使用Sichuan Hailuogou Glacier and Forest National Park:Interpretation of butterflies in resting stations — tourist using the resting facility

环境解说是一种信息传达,因此环境解说设计规划是借助媒介向游客传达信息,而这种媒介不仅局限于常见的解说牌,还有步道路面、休憩坐凳等一般设施,都可以设计开发出环境解说功能,可将这种形式理解为互动式的景观设计和体验设计。例如,山东黄河三角洲国家级湿地自然保护区游憩体验系统规划设计中的坐凳(图5),将椅背的挂包功能与反嘴鹬的喙形相结合,既向游客传递了反嘴鹬的知识,增添了游客体验的丰富度与趣味性,又满足实际使用功能。黑龙江七星河国家湿地自然保护区内也有多处互动体验设计(图6),将高低不同的树墩与环境解说相结合,通过树墩的高度向游客讲解东北地区不同年份土壤流失的速度,此外树墩还具有休息功能。Ham[8]提出的PORT原则认为解说与其他信息传递方式不同的原因是,解说是愉快的、解说是相关性的、解说是有组织性的、解说要有一个中心主题。所以,景观规划、设计实践中,我们要把自然、文化的“美”和游客的需求、行为衔接、整合,组织出一个丰富、有趣的体验系统。

景观规划设计师通过对环境、空间、设施的合理处置,引导使用者行为,并且尽量努力让使用者在游前、游中、游后都能够对目的地、场地有深刻的认知意图和认知效果。Ballantyne等[9]通过问卷调查分析研究得到的结论也说明,通过环境解说向访问者介绍保护地的野生动物知识,可以更加有效地帮助人们加深对野生动物旅游的记忆。游客游览过程中的摄影活动,可以真实地反映他们对游览对象发生兴趣的状态,进入游客镜头中的景物、情境一定是引起了游客注意力或兴趣的事物。另外,拍照活动还是影响游客游后行为的重要方面,游客会通过整理照片、自媒体分享照片等途径表达自己的游览满意度。所以,景观规划设计实践中,我们应该尽力利用这一规律,吸引游客注意力、引发他们的拍摄行为,并让他们有更多的动力去做自媒体分享。关于这一点,解说之父Tilden在1967年指出“游客参加环境教育不仅仅是想听,更想交流”[10],后来的学者通过研究印证了“参与感更有利于游客收获经历、获取知识”[11]。四川省贡嘎山海螺沟冰川森林公园生态旅游系统规划设计中,有一条长1.8 km的较为重要的原始森林步道,设计者以“原始森林敬仰之路”作为设计主题,其中一路段因杜鹃花生长茂盛而成为知名的蝴蝶谷,设计师在一个避雨廊亭中的椅背上加入了蝴蝶拟态逃避天敌、蝶眼的结构等解说内容,让游客休憩停留之余,还能了解关于蝴蝶的趣味知识,并主动地“化身蝴蝶”拍照留念,进行自媒体分享(图7)。

2 环境解说是自然公园游憩的特色和核心内容

世界自然保护联盟(IUCN)提出国家公园的旅游活动“须以游憩、教育及文化陶冶为目的”,世界各国的国家公园建设实践,也印证了环境解说、自然教育是国家公园游憩的特色和核心内容。美国国家公园管理局声明其主要任务和使命是“为当代和未来公民的愉悦、教育和精神激励保护未被破坏的自然和文化资源以及自然公园系统的价值”,教育以及相关的活动在美国国家公园成立之初就是被重视的使命内容之一[12-13]。国外学者Ham Sam H等的研究也表明,国家公园游客整体满意度主要取决于游客对解说的满意度,解说满意度在整体满意度评价中承担的作用是人员服务满意度和设施满意度的2倍[14],这些实践和研究结论,都佐证了环境解说在国家公园规划设计中的重要地位和重要作用。

在中国国民旅游升级的背景下,还有一些自然地仅为游客提供“看风景”的旅游形式,例如解说内容还主要为“山石奇特的形态像仙女”。因此,比起研究山石“像什么”的传统规划方法,在中国的国家公园、保护区、森林公园甚至城市公园中,让使用者了解生物及生态环境因子(岩石、土壤、水文等)“是什么”,以及解释自然现象和人文现象出现、发生、存续的因果的“为什么”,将成为规划、设计中尤其重要的内容。早在2013年1月9日,联合国教科文组织就对中国一批高等级自然旅游目的地给予黄牌警告,督促这些目的地在“向公众普及地球科学知识”等方面进行整改,以达到世界地质公园的建设目标要求[15]。张家界、庐山的著名风景名胜区尚且如此,不难想象其他更多的自然公园的解说系统建设会是如何。

环境解说系统是由解说对象、解说内容、解说形式、解说受众、解说组织共同构成的系统[16]。进行解说系统规划,需要注意如下要点。1)明确解说目标和解说系统规划的原则。2)调查解说对象,科学、系统地把握资源环境、当地社会、文化的特点、特色。3)分析解说受众人群构成及各人群的需求、行为特点。4)确定解说内容体系,包括物种、生态环境因子(土壤、岩石、空气、水等)、生态现象、生态系统、社会文化、人—地关系等各个维度和层面的内容。5)确定解说形式体系,即解说媒介系统,包括软件和硬件,分别为人工解说和设施解说两部分。20世纪末,加拿大国家公园的设施解说包括游客中心、解说板、解说步道、出版物、FM广播等[17],如今则增加了基于互联网的诸多多媒体形式。6)解说系统的空间布局,如森林公园的解说系统空间布局,首先要将游憩和解说、教育活动对环境的干扰作为最重要的考量因素,从入口向深山区(核心保护区)划分出综合服务区、解说教育游憩区和自然环境深度向导区(或称为荒野环境区)。7)将解说系统和公园的其他设施、功能进行一体化规划。

8 唐家河国家级自然保护区生态旅游游赏系统The eco-tourism guide system of Tangjiahe National Nature Reserve in Sichuan Province

例如在四川省唐家河国家级自然保护区游憩系统(图8)优化规划中,构建了一个包括“6条步道+6个主题教育馆+游客中心+解说出版物+游憩活动+住宿餐饮”的游憩利用系统,环境解说在这个游憩体验系统中承担和发挥了核心地位和功能。综合服务区以游客中心为核心,设施集中布局,为游客提供全景展示、咨询、餐饮、购物、休闲娱乐、管理、救助等综合性服务。解说教育游憩区是进行环境解说和自然体验的核心区域,采取点(自然教育馆)—线(解说步道或自然观察径)—面(户外活动区)融合布局,规划了灵猴谷溪畔自然漫游径、蛇岛自然观察径等4条环境解说步道和自然观察步道,另外还有自然原始度较高的马安岭自然深度体验线和大草堂深度自然体验线2条深度体验路径。路径连接起来的6个自然保护站作为一级解说节点,每个节点上通过旧建筑改造设有主题分别为羚牛、大熊猫、川金丝猴、蜜蜂、唐家河森林、唐家河历史文化的体验馆。其中,最大的体验馆仅为100多m2,而在节点上设计小体验馆的好处是,游客在进行每一段步道游览前都会通过体验馆对这里有一个整体认识,此外,小体验馆浏览内容设置有限,游客不会因为内容庞杂而厌烦。此外,为了方便游客自己游览,还出版了《唐家河自然观察记录手册》《唐家河观鸟》(折页)等多本纸质解说出版物。

3 环境解说可成为游憩系统组织、规划的核心线索

张家界、庐山、黄山、华山、九寨沟等观光胜地,或具有崎岖峻峭的地形,或具有罕见的水体、植被,都有奇、特、异的风景特征。但中国绝大部分自然公园,仅拥有典型的地带性生态系统或优质的生态环境质量,从传统风景观视角来看,缺少地形、植被、水体的“亮点”,但就是这样“风景质量不高”的地方,通过合理的景观规划、设计并配以深度解说,也能够让游客从“寻常风景”中发现很多的“美”,这时候,环境解说甚至可以成为整个公园游赏系统组织、规划的主要线索。

例如,湿地由于缺乏地形变化,使得游客在湿地公园里游览时很容易产生视觉审美疲劳,体验的满意度也会比较低。这样的情况是设计中较难解决的问题,目前中国通常的做法是“借用古典园林的设计建设方法,建设各式各样的景观建筑、景观小品来缓解游客审美疲劳的问题”。但其实湿地有着各类生态系统中少有的功能和特性,例如其生物多样性是各类生境中最多样的,而环境解说就能够通过向游客解说这些知识丰富游客体验。

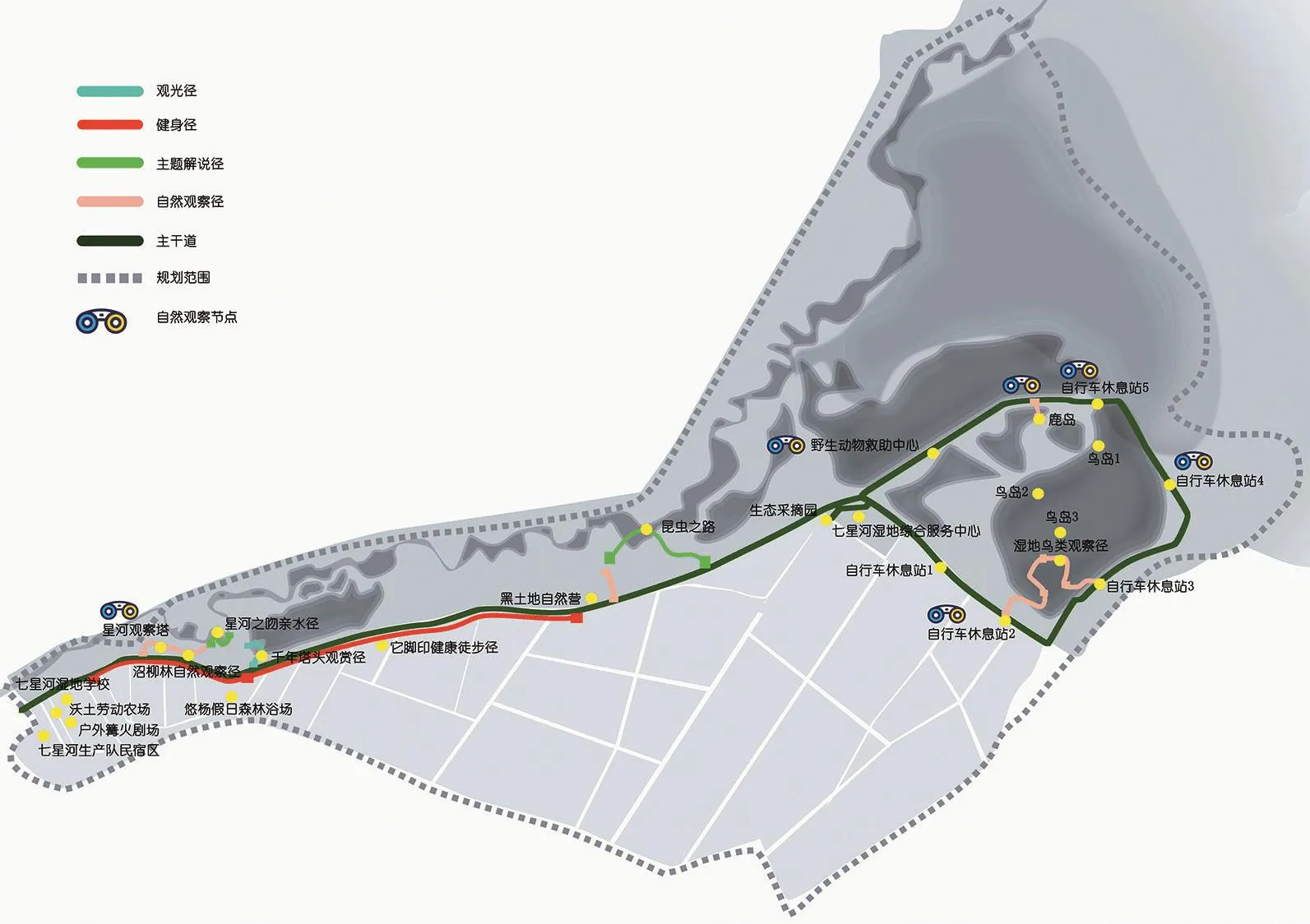

在黑龙江七星河国家级湿地自然保护区的生态旅游总体规划中,针对传统视角下湿地景观缺乏视觉上的“变化性”和“丰富性”的特点,尽力挖掘湿地的生物多样性资源优势,设计了多条自然观察路径,并发挥湿地空间地形平坦易于骑行、徒步的长处,结合周边社区乡村旅游资源,构建、布局了一个包括自然观察径、徒步径、自行车骑行径、接待服务设施中心区(包括游客中心和自然教育馆等设施)和各级节点(如野生动物救助中心、环湖骑行休息站等)、乡村旅游点及度假村、帐篷营地等的旅游产品系统,而系统的核心游览内容和布局线索就是自然教育和环境解说。

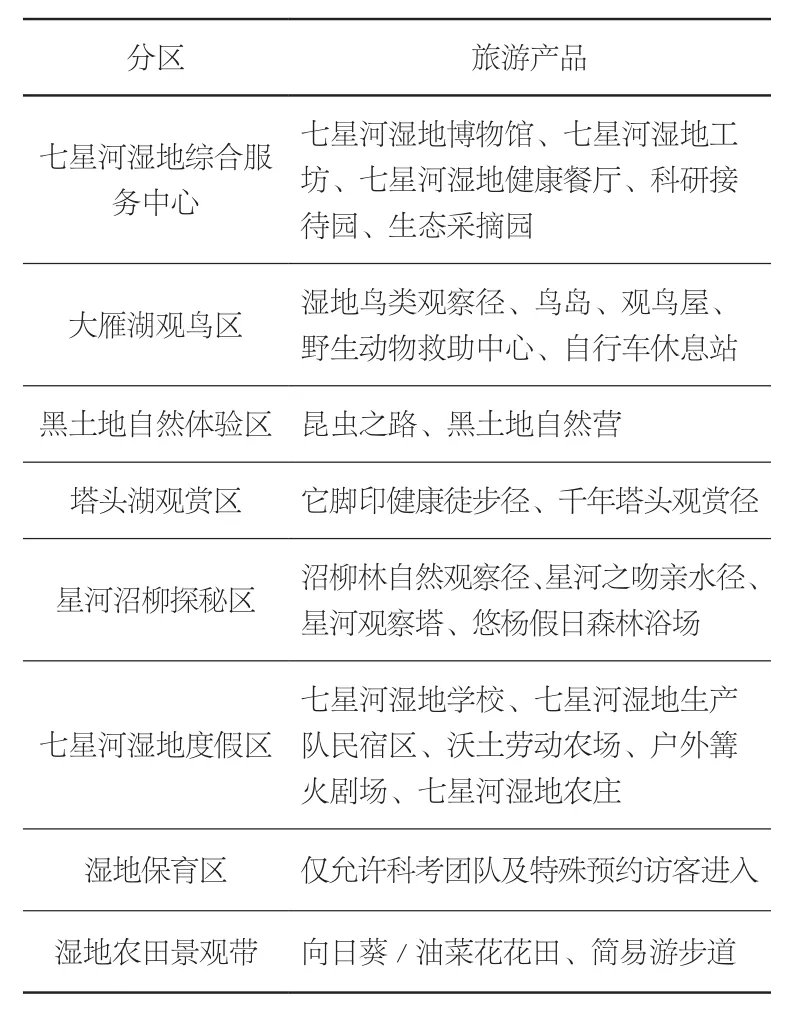

湿地景观设计层面,更应该将生物多样性特点与游客需求进行巧妙衔接,为游客创造丰富、深刻、美好的空间体验、认知体验和审美体验。黑龙江三江湿地国家级自然保护区是一个地形平坦、面积广大的湿地保护区,在规划设计其游憩系统时,以自然教育为核心规划线索,系统性地挖掘物种、环境要素、生态现象、生态系统的“特点”和“亮点”,将环境解说与自然教育、景观美感塑造、徒步与自行车骑行使用、乡村旅游等,有机融汇为一个体验深刻、丰富的游憩系统(图9,表1)。环境解说与休憩节点(图10、11)通过三级台阶造型丰富景观空间感,附有与远处东方白鹳人工鸟巢同样的鸟巢模型,立有观察东方白鹳在人工鸟巢中活动状况的望远镜和解说人工鸟巢功能的解说牌,休憩座椅椅背附有真实比例的东方白鹳翼展模型,可以让使用者展开双臂与东方白鹳比比个子,使游客对白鹳体型大小的体验更加直观。台阶地面镶嵌原型不锈钢板,借助蚀刻图案和二维码介绍东方白鹳在中国领土空间的栖息、迁徙状况,用智能手机扫描二维码,可观看东方白鹳栖息、求偶、育雏、迁徙的图片、短视频、新闻等信息。

9 七星河湿地国家自然保护区旅游产品空间布局图Spatial layout of tourism products of Seven Stars Rivers Wetland National Nature Reserve

表1 黑龙江七星河国家自然保护区旅游产品体系Tab. 1 Tourism product system of Heilongjiang Seven Stars River National Nature Reserve

再如,生态破坏环境(如采矿迹地)上展现生态修复成果的空间,也可以设计为游客体验性和满意度高并且声名远扬的自然公园,在这类公园的设计过程中,环境解说、环境教育也可以成为规划设计的核心线索和核心内容,在景观塑造、功能(如亲子娱乐、运动健身等)设计的方方面面发挥作用。如英国康沃尔郡的伊甸园项目,是在废弃矿山上兴建的拥有全球最大生态温室的公园,这个在废墟上重生的奇迹,开展生态环境教育是其游憩系统中的最重要内容。

4 环境解说具有辅助游客行为管理、提效资源环境保护的功能

环境教育与环境解说的目标是养成“能够正确认识人与环境间的关系,对自己的行为具有环境责任意识的,能够成为创造可持续型社会的主体的公民”,通过实施环境教育使旅游者对环境保护从“认识”“理解”发展到自觉的“行动”[18]。环境解说系统是要通过为公众提供更多亲环境行为机会,使公众掌握更多关于环境和自然的知识、技能、观念,并最终影响公众形成环境责任行为习惯。国内外诸多研究均表明,环境解说与环境责任行为间存在相关性。近年,国外有学者提出了“自然关联性”(nature connectedness)的概念,是指人们主观上感到与自然融为一体的程度,包括对自然的认知、情感和行为3个维度。已有理论与实证研究发现,与自然接触能够帮助恢复身心健康、改善认知表现、提升幸福感、促进亲社会行为。环境解说帮助人们意识到自然和人类是命运共同体,这将有助于促进人们的环保行为[19]。国外诸多学者的研究也清楚地表明,环境解说与环境负责任行为间存在着极大的相关性,Maarten H.等的研究表明,解说增加了观光游客的保护意愿,能够培养人对解说目标的责任感,而且,在促使游客产生责任感上,情感型解说(解说内容为情感类的)的效果要好于直接传达知识的解说(直接进行知识讲解)和直接要求责任的解说(解说内容为游客应该负有的具体责任)[20]。

5 优质的解说系统规划设计可以提升景观美感

10 三江湿地国家级自然保护区解说节点设计效果图The effect diagram of interpretation sites in Sanjiang Wetland National Nature Reserve

11 三江湿地国家级自然保护区解说节点施工The construction of interpretation sites in Sanjiang Wetland National Nature Reserve

12 四川海螺沟:解说设施的游客使用Sichuan Hailuogou Glacier and Forest National Park: Use of interpretation facilities by tourists

随着现代化、城市化的推进,人们对于与“人工化”更具反差性的“自然性”的需求,也愈益强烈,近年提出了许多诸如“近自然”“寻常风景之美”“野草(杂草)美学”“城市荒野”等主张,无论城乡规划,还是国家公园等保护地的规划设计,“自然”获得了更多关心。但应该注意的是保护自然的同时,将自然之美告知大众也很重要,而合适的解说系统设计,不仅让游客的体验更加深刻和丰富,还可以让“自然—人工”系统相得益彰,人与自然相处的方式也成为风景。学者Fazio & Gilbert 的 ABC 解说原则中,A代表attractive(吸引力的),具有吸引力的户外环境解说牌应该是符合大众审美的,其整体造型、版面样式、解说内容等能够吸引游客关注[21]。所以,优质的环境解说规划设计,可以极大地提升景观美感水平,比如环境解说系统中最基础的解说形式—解说牌,其解说页面设计、色彩和材质的使用、与不同环境空间(如草被茂密的林下、荒野环境、草原地区等)的融合方式(如立柱的粗细、解说面板的倾角等),都会影响景观美感。游客在密林中驻足设计、安装适宜的解说牌前时,也会生发自身行为审美的体验(图12)。总之,目前中国内地的政府主管机构、公园管理部门、学者以及规划设计师,已经开始注意到环境解说(环境教育)在自然公园、城市公园及其他景观规划设计中的地位和作用,但理解、研究、实践的广度、深度还远远不够。希望本研究能够引起园林、景观学界对于环境解说在景观表达和景观理解中地位、作用的认识,能够对环境解说这一景观规划设计“新”语言予以更多重视,助力景观规划设计学术和行业的进步。

图表来源(Sources of Figures and Table):

文中图表均由作者拍摄或绘制。