基于景观感知的自然教育环境设计策略与要素研究

2019-11-30舒心怡沈晓萌周昕蕾郝培尧

舒心怡 沈晓萌 周昕蕾 郝培尧

人的生命源于自然,然而随着社会的发展,那些只能从自然中感受到的教育意义在逐渐消失,人们渐渐失去了对世界的探索之心,其感知能力也在慢慢退化,这将影响人对周围物理环境和社会环境的信息接收,同时造成严重的心理问题[1]。在此背景下,自然教育逐步兴起,感知是自然教育的基本构成元素,人们通过感官接触自然获得真实直接的感受成为自然教育的重要内容,自然教育成为重构人与自然关系的重要环节。自然教育强调在大自然中进行户外活动和感知理解自然物的重要性,然而人们在设计自然教育环境时,却未重视景观感知对自然教育的作用。将景观感知应用于自然教育环境设计,可以让人们全身心投入到自然中,获得真实、直接的感受经历,实现良好的身心发展;可以丰富人们的情感体验,产生对大自然的爱护之心,培育感恩之心;也可以实现具象思维向抽象思维的转化,锻炼人们的逻辑思维能力,激发人们的学习热情。

1 理论背景与应用现状

1.1 景观感知

景观感知理论(landscape perception theory)起源于19世纪50—70年代,是在环境心理学研究中发展起来的独立理论,结合环境心理学和景观美学,共同研究人对环境及景观的感知与偏好[2]。景观感知的过程比较复杂,包括模式观察、形态认可、形态意义归结、情感负荷4个步骤[3]。可以概括为景观刺激、产生感受、升华认知、情感反应的过程(图1)。这是复杂的环境行为和心理过程,是景观环境与人之间的互动过程。外界环境是人类产生感知信息的主要源头,人类主要依靠自身的感觉器官实现对于外界环境的感知,即视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉。概括来说,景观感知就是研究人对景观环境的感知和人与景观环境之间的相互作用。

1.2 自然教育

自然教育以自然为主题,以儿童、学生、亲子家庭以及教育人员为主要参与者,在自然环境中通过参与认识自然、感知自然、探索自然、学习自然等活动,体验学习关于自然的事物、现象及过程,从而形成爱护自然、保护自然的意识形态[4]。

自然教育所需要的环境,既包括户外的自然环境,也包括承载相关活动的建筑和室内环境。自然教育环境一般需要具有自然、健康、开放、安全、有趣、自由等特点,人直接与自然接触能产生更直接的感知体验,所以户外真正的自然始终是自然教育的主要环境。

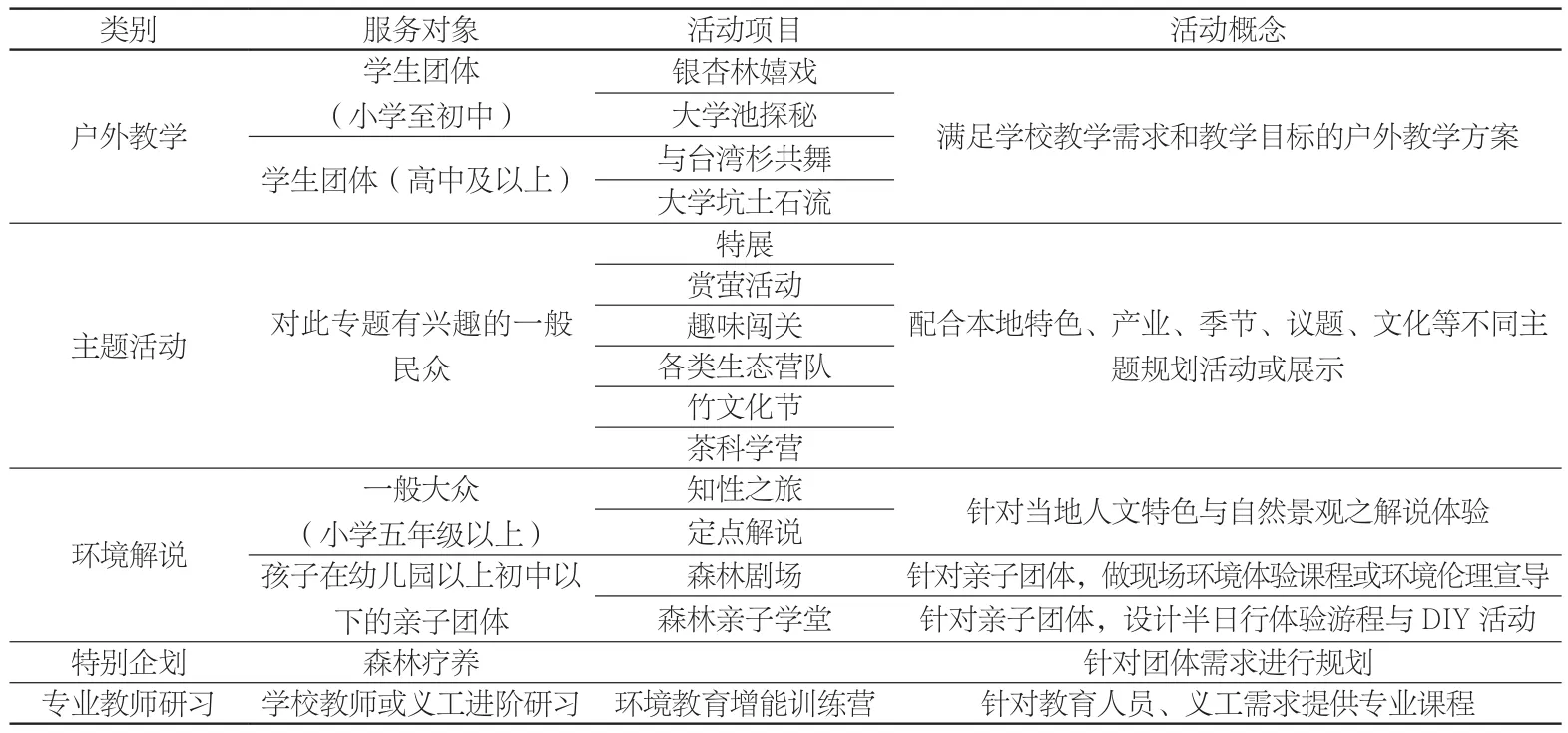

自然教育离不开自然教育活动的开展。近年来,自然教育活动一般由各类中小型的自然教育机构组织进行,包括亲子自然活动、户外自然科学课程、研学旅行等形式。亲子活动是自然教育活动中非常重要的一种类型,宣传和普及亲子自然教育活动非常符合社会需求,在亲子自然活动的开展中,还应提倡家长对儿童在自然活动过程中的引导。户外自然科学课程给了学生们最好的机会去亲身体会和认知自然中的科学魅力,有助于学生综合能力的培养和发展。例如,中国台湾大学实验林场依靠森林自然资源与林场及高校的组织教育活动能力,针对中小学生、民众及高校学生,在大学实验林中开创了多元化的户外自然科学课程,开展了一系列活动项目(表1)。研学旅行的主要对象为中小学生,旨在通过直接体验和探索研究学习,提升学生综合素质,满足校内教学各学科的教学目标需求。2017年,文化和旅游部(原国家旅游局)开始实施《研学旅行服务规范》(LB/T 054-2016),其中对研学旅行的类型、内容及资源进行了详细的阐述和界定(表2)。

1 景观感知的过程Process of landscape perception

表1 台湾大学实验林户外科学课程Tab. 1 Outdoor science courses in experimental forest of Taiwan University

1.3 景观感知在自然教育环境设计中的应用现状

距卢梭在《爱弥儿》中首次提出自然教育的思想已过去250多年,目前世界各国和地区的自然教育都已在风景园林环境中进行了实践,发展出了各种各样的自然教育实践模式[6],自然教育已经成为部分园林景观空间的核心运营内容[7]。随着社会对于体验式教育的重视,体验活动课程成为自然教育机构提供的主要服务,自然教育场地中开展了多样的感知活动。例如台北关渡自然公园面向对自然艺术教育推广有兴趣的大众,设立了“听湿地在说话”声景体验教学工坊,让人们在湿地中倾听收集湿地的声音,在线制作声音地图,完成声音地图创意彩绘[8]。北京八达岭国家森林公园以感知活动为主题,研发设计了“五感观察”自然体验教育课程。在设计户外体验路线时,还特别设有森林五感体验径和杏花沟自然观察径[9]。目前感知体验类自然教育活动虽多,但景观感知理念只是在自然教育环境的局部设计上有所体现,真正将全方位景观感知理念运用在自然教育环境设计的实际案例并不多见。

2 基于景观感知的自然教育环境设计策略与要素

2.1 基于景观感知的自然教育环境设计原则

1)系统性原则。专业的自然教育不是单纯的活动罗列,而是需要有系统的知识体系,完整的课程体系,并设定明确的、可评估的课程目标。在自然教育环境的营建中应考虑综合所有感官要素,设置系统性的感知课程活动,根据不同课程学习设计相应的教学空间,展开具有不同特色和深度的自然教育活动。

2)参与性原则。在自然教育环境的营建中,应注重挖掘各感官的特点。将相应的景观要素相组合,形成景观意境,吸引人们参与到活动中,让人们通过感官直接感知体验环境,重新感知自己的身体、感觉、思想与整个自然精神的联结,获得更深层次的自然教育体验。

3)可持续性原则。对自然教育环境的营建应以尊重自然、保护生态环境为前提,尽量避免大量的开发与建设,尽可能利用自然中原有的物质与现象实现感知体验,必要时适当进行人工建设,方便人的体验需求。

2.2 基于景观感知的自然教育环境设计策略

2.2.1 互动体验策略

不同知觉对于环境的感知距离不同,触觉和味觉需要直接接触才能感知,而视觉、听觉和嗅觉可以隔一段距离进行感知[10]。为增强在环境中的感知体验,需要增加自然教育参与者在景观中的驻足与体验。因此对自然教育环境进行设计时,应该充分考虑参与者的需求,打造符合其行为模式的空间。利用可互动多感官的设计创造新奇的景观环境,引导人们与景观做出有效的互动,同时满足机构或学校开展自然教育活动的需求,帮助人在互动体验中重新焕活感知力,收获知识和成长。

2.2.2 复合感知策略

人在体验景观空间时,通过对空间的综合感知,重新整合各感知器官捕捉到的片面景观信息,从而获得对外在环境的整体性认识。因此对自然教育环境进行设计时,应当考虑将各感知器官体验融合化,注重运用能充分调动人感知体验的景观元素。这些景观元素对感知器官的刺激,可以让人们更深入地参与到自然教育体验中。另外,当人们在特定的景观空间进行感知体验时,会有起主导作用的感知器官。因此在营建自然教育环境时,通过设计刺激特定感知器官的景观要素,重点关注特定感知器官的景观体验,同时适当减弱其他感知器官的感官体验,可有效提高人感知深度。

2.2.3 适度设计策略

自然教育强调在大自然中进行体验感知活动,自然教育的主要环境是户外的大自然。因此,从景观感知角度对自然教育环境进行设计时,也应该围绕真正的自然展开。设计应注重对现状的利用,强调在适宜的自然环境开展适宜的自然教育活动,帮助人们直接感知真实的自然。在此基础上,为了使人更为清晰透彻地感知自然,应整合各类资源,通过适度的辅助设计来突出感知要素的特点,例如对道路游线的组织和植物景观的营造进行艺术化的处理,或者利用特殊材料进行景观设施的创造性表达,这些都可以使人获得更加强烈的景观感知。

2.3 基于景观感知的自然教育环境设计要素

景观感知的过程是人的各个感官经过外界环境刺激产生的综合反应,而不是单一的感官来完成的过程。经有关研究发现,由感觉获得信息的比例为:视觉78%,听觉13%,嗅觉3%,触觉3%,味觉3%[11]。由于视觉所占比例偏大,所以在设计中,往往容易忽略其他感知器官及体验。自然教育环境中的景观感知要素可分为地形、铺装、水景、植物及景观小品5个类型,每一种要素都对某几种感官具有刺激和升华效果,运用不同的景观感知元素设计感知环境,可促进参与者对景观空间的认知与体验(表3)。其中地形、铺装、水景、植物既包含纯自然的景观感知要素,又包含辅助的景观感知要素,而景观小品属于辅助的景观感知要素。由于景观感知主要围绕真正的自然展开,所以纯自然的景观感知要素在自然教育环境中占主导地位,同时为了让人更便捷、更清晰地体会感悟自然,辅助的景观感知要素也可适当进行补充设计。

2.3.1 地形要素

景观感知设计中,地形往往能带给人进入空间的第一印象,对空间的认知将影响人科学世界观的形成。“儿童对环境的反应比成年人更为直接和活跃。他们总能发现高低、远近、软硬、暗亮的概念,而他们用来探索这些概念的客观物体又能激发他们的想象力并强化他们的学习乐趣。”[12]地形的起伏变化使空间在多个维度上发生变化,高低起伏的山丘,明暗相接的光影,能激发人特别是儿童的空间感知能力,增加其在自然教育活动中的积极性。

在自然教育环境的设计上,应充分利用场地现有的地形资源。自然起伏的地形作为纯自然的景观感知要素,将提供大量的自然教育活动空间。凸地形可作为焦点性要素,可让人们从更宏观的角度感知整个自然环境。为了增强感知体验,可以适当增加辅助的景观感知要素,例如在地形最高点设置小型的树屋或眺望塔,进一步从视觉和心理上满足参与者的好奇心。凹地形空间呈聚集性,可观景可布景,具有较强的空间独立性,且地势低、湿度大,植物生长较为旺盛,适宜进行自然认知,组织团体性的自然教育活动。在自然教育环境中坡地也较为常见,自然坡地稳定性差异较大,在进行感知体验活动前,需要首先考虑安全性。由于坡地较强的方向性和不稳定感,往往能带给人新奇感,是一个适宜想象的空间,此处可安排一些冥想或观察类的自然教育活动。自然起伏的地形空间大多树木繁茂,有的地方被地衣覆盖、踩起来轻松柔软,有的地方很硬且多石砾,人们将逐步适应各种地形因素,并开始在其中锻炼自己,尝试攀、爬、跳、滚等一系列动作,充分调动各个感觉器官。

为了辅助增强人对地形的感知同时考虑到儿童对空间趣味性的需求,还可适当营造更为丰富的地形,如在自然的地形中创造儿童喜爱的小型洞穴空间。人们在此类空间中活动,有助于协调能力和感知能力的提升。同时,结合自然教育活动,精心设计一系列攀爬考察的路线连接各类地形空间,开展藏宝探秘等活动,可为人们提供积极的刺激,让参与者更为主动地感知自然。

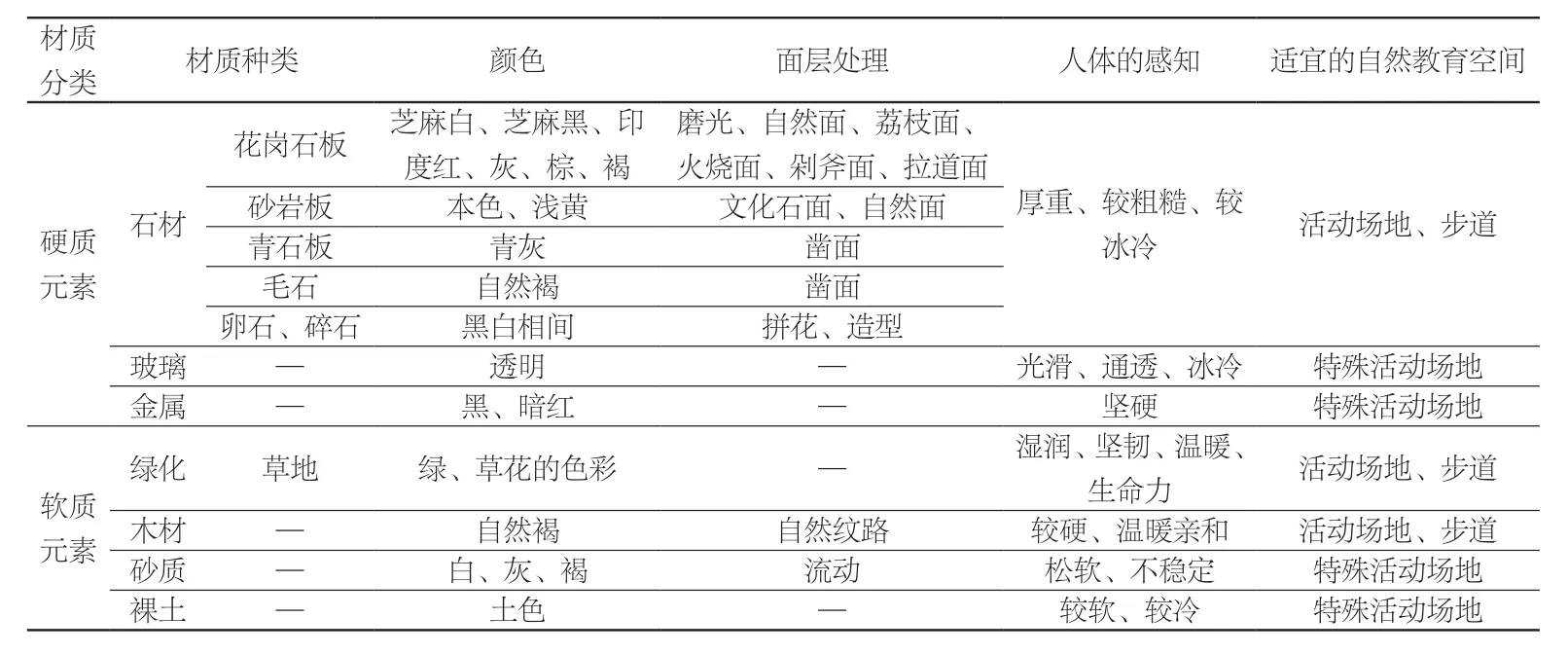

2.3.2 铺装要素

由于自然教育环境有大量人群活动,所以铺装设计应注重安全性,并在保证安全性的基础上尽量维持场地纯自然的铺地,使人们接触最真实的自然。另外,为了增强人们对于自然的感知,可以综合考虑多种感官对铺装材料、质感、颜色等特征的感知需求,局部可以设计不同类型的铺装材料,以满足不同活动类型和氛围的空间需求。

自然教育环境中的空间形式根据活动特点一般可分为2种类型:团块状空间和链状空间。团块状空间通常适用于大型的、团体性或创造性的活动;而链状空间通常适用于由路径、步道串联的活动,这类自然教育活动按点的形式分布在路径两侧。此两种空间形态可以相互穿插,链状空间可以串联几个团块状空间形成有机的整体。

团块状空间人群活动更为集中多样,纯自然的铺地,如天然草地、卵石滩等,可带给人多样的景观感知。需要注意的是,裸土或沙子不可大范围作为活动场地的铺装材料,其不稳定性易造成安全事故,可以在特殊活动场地中小范围铺就,或者在裸土上铺上沙石,以保证其稳定性。为了增加人们对本土特色的感知,可以在局部区域选择具有本地特色的自然材料,根据不同活动空间的需求,还可选择碎石子、圆木段、木屑等生态材料。

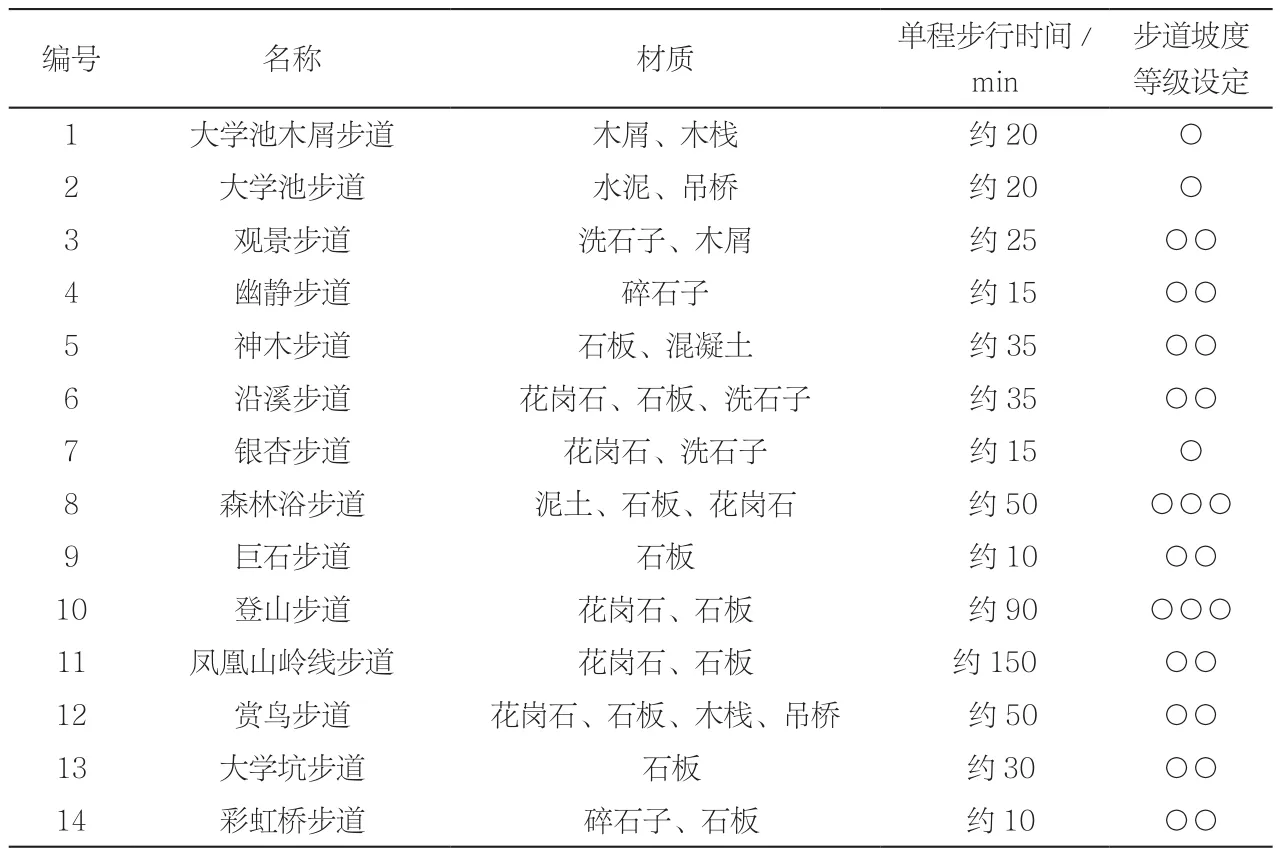

2 台湾溪头自然教育园区游览路线Routes in Xitou Nature Education Area

表4 台湾溪头自然教育园区步道系统Tab. 4 Walkway system in Xitou Nature Education Area

链状空间作为自然教育场地的骨架,串联各个自然教育场地,所以在设计时应该对场地资源进行整合,设计不同游览功能和感知特色的步道。如位于台湾南投县的溪头自然教育园区内设置了14条具有不同游览功能的步道(表4),并根据游览内容和时间规划了3条不同的游览路线(图2)。园区为森林步道系统进行了详细的材质设计,主要采用的材质为石子、木屑、石板等自然材料。为加强人们对于真正的自然和特定感知材料的认知,进行铺装设计时,链状空间及其所串联的场地可整合为统一的纯自然铺地,如天然草地或沙石等,形成特定的感知主题。或者为增强感知体验性,在纯自然铺地的基础上,每隔一段嵌入不同的材质,不同铺装材质可以带给人不同的感知体验(表5),最终形成多达10余种材质的综合感知步道。条件允许的情况下,为增加感知的多元性和趣味性,可以在自然林中建置空中走廊,让人们近距离观察乔木及其树冠层生物,俯瞰整个林地;还可在湍急的河流上架设木制吊桥,让人们多方位感知人与水的关系,在摇摆中寻找平衡感。

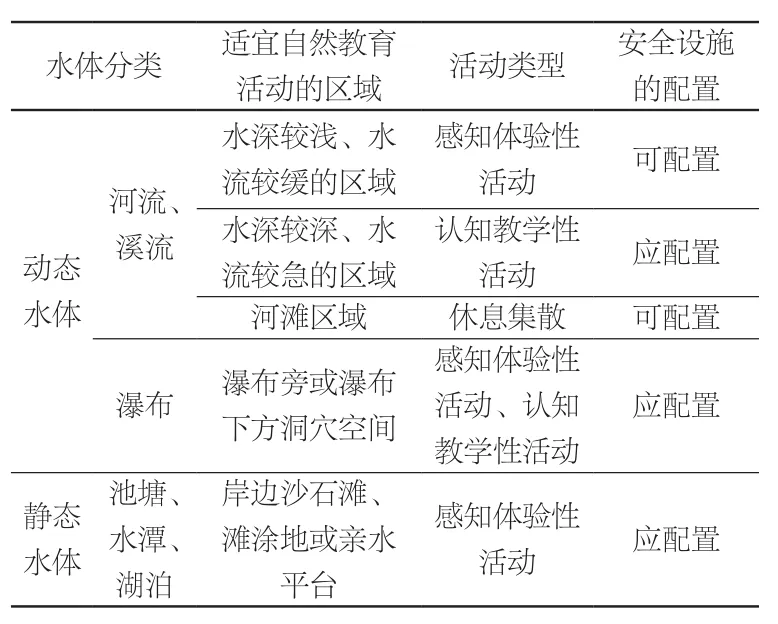

2.3.3 水景要素

水景是景观感知设计的重要组成部分,水作为景观中最富有魅力的元素,与人的关系也十分密切。自然教育环境中的水体大多为天然水景,可分为动态水和静态水。水景能对人的精神与心理产生影响,水带给人的清爽可以促进能量的恢复,带来健康和青春的感觉[14]。接近水体对人的心理健康有积极影响,看到水体越多,心理压力越少[15]。从景观感知的角度出发,结合与水景相匹配的自然教育活动,可将其设计为多样的自然认知场所(表6),增加人与水景之间的互动频率,从而强化人对自然中水体的感知。

自然中的水体大多为动水,例如河流、溪流、瀑布等。动态水水质更为清洁,更具活力,能多角度地考虑到参与者的景观感受。在水深较浅、水流较缓的区域,水岸边层次丰富的开花水生植物给人以多样的视觉体验。浅水中表面粗糙感各异的天然石块,带给人不同的触觉刺激。人们通过搬运小石块还能改变水流流动的方向,聆听不同水流敲打岸边的声响。天然大型石块可以作为水中临时休憩和眺望的地方。在此处可以开展一系列体验性互动,例如水草叶片收集、水中捕捞、摸石过河、构筑水岸等,加强人与水景的互动体验。在相对宽阔的河滩区域,可放置木制或石头材质的简易坐凳及解说牌,还可设置小型工具房,让人们更加专注地投入到自然认知的过程中。水深较深、水流较急的区域不适合作为感知体验性活动的场所,适宜作为认知自然活动的教学类场地,主要侧重视觉演示,在此处可展示水的力量,模拟水灾害进行水安全教育[16]。瀑布属于动水中较为特殊的类型,落水壮观极具动感,展示了自然的力量,在视觉、听觉、触觉方面都给人以极大的感官刺激。因此瀑布旁应设置相应的观赏平台,并做一定的安全防护措施,让人近距离安全地感受其魅力。在条件允许的情况下,可将平台或步道设置于瀑布下方洞穴,并在周边配备一次性雨衣,让人们可以零距离感受水花溅在身体上的感觉,周边配备讲解牌,科普瀑布的特点、形成原因及分布等。

表5 不同铺装材质带给人的感知体验[13]Tab. 5 Perception experience of different pavement materials[13]

表6 不同水体区域适宜展开的自然教育活动类型Tab. 6 Types of nature education activities suitable for various water areas

自然环境中还存在着大量的静水,例如池塘、水潭、湖泊等。虽然此类水体较为平缓,但是在应用于自然教育活动时也应考虑其安全性。在水深较浅的区域设置亲水平台,水深较深的区域种植茂密的植物和放置大型岩石对其进行遮挡。大型静水面岸边通常都有面积较大的滩涂地或沙石滩,滩涂地为生物栖息提供了良好的条件,可以在此处设计自然教育体验区域,为参与者观察水生动植物提供场地。人们可以光脚赤手地接触滩地,倾听各类小动物的声音。在此处可开展湿地声音采集、水生昆虫调查、水生家庭探奇等活动。为了增强人对水景的体验与感知,在岸边可设置小型观鸟亭,周围可种植茂密的水生植物,对其进行掩映。如翠湖国家城市湿地公园在湿地岸边设置有观鸟塔,掩映于水岸树丛间,其上还配置有解说牌对常见鸟类进行科普。自2013年起,每年“北京湿地日”,翠湖国家城市湿地公园都会举办主题观鸟科普活动,观鸟塔为热门的观鸟节点。条件允许的情况下,可在岸边配备船只,人们于船上能更为深入地认识所处的水生环境,被绿树湖泊环绕,对自然的综合感知体验更为强烈。

2.3.4 植物要素

植物是构成景观感知体系的重要元素,对植物的感知能更好地培养人对自然的兴趣。植物具有丰富的色彩、气味、触感和味道,能够影响人对环境感知的方方面面。

从景观感知的角度出发,植物营造的各类空间可满足不同自然教育活动的需求。植物景观空间可划分为开敞空间、半开敞空间、覆盖空间、竖向空间和封闭空间[17]。草本和低矮灌木形成通透敞亮的开敞空间,人们倾向在此类空间开展长时间团体性活动,在此处人们可充分感受自然,又不受空间束缚[18]。在空间的边缘布置座椅能自然地吸引人群集中,提供休憩设施的同时形成户外教学课堂,适宜进行互动教学活动。半开敞空间介于开敞与封闭之间,该空间的一面或多面受到了较高植物的限定,此类空间具有明显的视点和观察面[19],适宜观察欣赏类活动。覆盖空间由具有浓密树冠的遮阳树构成,此空间顶部覆盖而四周开敞,空间通透性强,适合开展拓展游戏类活动。竖向空间由高而细的植物围合形成,只有朝天的一面是敞开的,人的行为和视线锁定在空间内部,安全感及私密性较强,但是长期处于其中会带来压抑感[20]。竖向空间中适宜开展私密性要求高、活动时间较短的自然教育活动。封闭空间四周由乔、灌、草所围合,复层植物景观可缓解疲劳感,使人趋于平静[21],适合人们在此进行安静休憩类活动。再者,在日常活动中,人的多种感觉系统总是共同参与,每种感觉系统都能提供“缺损片段”[22]。例如,在光线较弱的环境中,听觉、嗅觉等感官信息对视觉信息有非常明显的补偿作用。所以在视觉感知减弱、空间安静且干扰较少的封闭空间内,还适宜人们利用其他感知器官进行观察认知类活动。

除了利用植物营造自然认知空间,还可借助植物的丰富性带来多样的感知体验。植物的色彩与视觉感知也有较大关系。丰富的植物色彩景观还能刺激人体神经中枢,有利于人体放松心情、缓解压力[23],更轻松地进行自然教育活动。在自然教育环境的设计中,应当保留场地内具观赏性的植物,通过让人们观察自然中植物缤纷的色彩,开展相应的自然教育活动,例如植物绘画比赛、叶片拼贴画展览、果实礼盒制作等。为了丰富人们的视觉体验,在设计时可适当补植彩叶开花植物,并配置相应自然教育活动的制作及展览空间。

植物中还蕴藏着大自然的声音,人们通过在自然中收集鸟叫和虫鸣,记录下来不同的声音及其出现的位置,能帮助人们解开大自然的奥秘。为了吸引更多的鸟类和昆虫在此栖居,可以适当补植食源、蜜源类植物,或者在树木的高处设置一些能吸引鸟类驻足的喂食台和鸟巢等趣味设施。

在自然中触摸不同纹理的植物,能让人得到丰富的触觉感知。通过让人们触摸不同的植物开展相应的自然教育活动,例如蒙眼猜植物、画出植物的触感等。在自然教育环境的设计中,为了增强人触觉感知的多样化,可以依据现状情况,补植一些触感特别、无刺无毒、形态有趣的植物品种。为了方便人的接触,多补植草本或者低矮的灌木。设计时,可将触感光滑和质地粗糙的植物搭配种植,如虎皮兰(Sansevieria trifasciata)和绵毛水苏(Stachys lanata),并搭配相应的解说牌。

气味植物通常会给人留下深刻印象,影响人的生理和心理。研究发现,雪松中含有的雪松醇、龙脑及1,8-桉叶油可以降低心率和血压[24];桂花香气可提升人的注意力、记忆力和想象力[25]。通过开展相应自然教育活动如闻香识花、制作手工香皂和香料包等,可使人多方位感受植物的芬芳、获得治愈。为了进一步强化人对气味的感知,可以根据场地需求补植觉醒或者镇静类的芳香植物。还可在自然教育环境中营造一个芳香植物区,在芳香植物园区活动可明显改善人们的情绪[26],采用多样化的展示形式可以丰富人的体验,如花坛、花境、片植、垂直绿化等[27]。

自然教育环境中种植的可食用植物色彩鲜艳、生机勃勃。通过组织园艺栽培、农耕体验教育、成果收获等一系列主题活动,可吸引人们参与到可食用植物的栽培体验中。为了方便人们进行体验活动,可配备相应清洗和野外烹饪的设施。例如巴厘岛绿色学校在能耕种的地方都种上了可食用植物,每个年级都有自己的菜地、稻田和花园,由专业园艺团队带领学生们耕种。从播种到收获,再到烹饪品尝,学生们不仅得到了味觉体验和体能锻炼,也明白了一切资源来之不易。带刺和有毒的植物在自然环境中十分常见,虽然它们的存在对人们具有威胁,但是对其的自然认知仍然十分必要。此类植物需要标注明显的危险标记,形成安全距离,供儿童及成人认知参观。

2.3.5 景观小品要素

在自然教育环境的景观感知设计中,景观小品属于辅助的景观感知要素,不仅应直接或间接满足人休息、教育、娱乐、游览等功能,还应该引导人深入参与到自然的感知体验中。成功的景观小品能够被人们感知与欣赏,其拥有强大的感染力,能够烘托自然教育的环境氛围,让人们对其产生感知与联想。

小品的设计应以提高景观感知作为出发点,帮助人们获得更为强烈的感知体验。可以提取自然现象进行小品设计,形象化地展示自然现象,达到科普的目的。另外,在合适的位置放置适宜的感知小品,可以帮助烘托环境氛围,将感知形象化,让感知迟钝的人也能快速感受到环境的特色。例如,在动态水流边可设置产生回声的小型不锈钢罩,可以吸引人们的注意力,提醒并引导人们学会运用自己的感知器官去观察自然环境,经过不锈钢罩放大流水的声音,可以帮助听觉衰弱的人感知流水的声音。再者,小品的材料与尺度应与自然环境相协调,为了减少构筑物与自然环境的冲突感,最好选用当地自然环境中的常见材料或特色材料,如石头、木头或竹子等。以场地的特色元素作为灵感来源,可以体现场所精神。由于自然教育有大量儿童的参与,所以在小品设计时应该保证材料和材料涂层是对儿童无害的,同时小品的边角应该采用无棱角化设计。安置大型的构筑物小品时,也应注意稳定性,以防倾塌[28]。

3 结语

中国的整体自然教育水平与发达国家相比仍有一定的差距,景观感知的设计体系也不太成熟,但随着人们对景观感知的日益关注,基于景观感知的自然教育环境设计将很有可能成为未来自然教育环境的主导设计。只有掌握景观感知设计理念,遵循系统性、参与性和可持续性设计原则,注重人在自然教育环境中的感知体验,并在利用现状的基础上进行适度设计,运用能充分调动人感知体验的景观元素,才能创造出符合自然教育参与者需求的多元化自然教育环境。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1由舒心怡绘制;图2由舒心怡改绘自溪头自然教育园区官网https://www.exfo.ntu.edu.tw/sitou;表1由沈晓萌改绘自台湾大学生物资源暨农学院实验林管理处官网https://www.exfo.ntu.edu.tw;表2由沈晓萌根据参考文献[5]改绘;表3、6由舒心怡绘制;表4由舒心怡改绘自溪头自然教育园区官网https://www.exfo.ntu.edu.tw/sitou;表5由舒心怡根据参考文献[13]改绘。