鄂尔多斯蒙古族的音乐(一)

2019-11-30比利时约瑟夫欧斯特李亚芳李蛟

(比利时)约瑟夫·范·欧斯特 著,李亚芳 译,李蛟 校

(1,比利时,西弗兰德;2,人民音乐出版社 北京 100010;3,内蒙古自治区对外友好协会 内蒙古 呼和浩特 010055)

鄂尔多斯地区①位于中国的北方,地处黄河“几”字型湾与万里长城的怀抱之中。这个地区土地荒芜、沙化严重,自然条件恶劣,人烟较为稀少。除了藏传佛教寺院(原文中作者用“lamaseries”一词,直译为“喇嘛寺院”,译者采用了“藏传佛教寺院”这一比较规范的称呼。——译注)的僧侣之外,很少有居民聚居在一起。

在这片广阔疆土上生活着的蒙古族属于一个独立的联盟,他们被划分为七个部落——也就是七个“旗”(原文中作者用 “royaume”,直译为“王国”,根据当时的地理区划,鄂尔多斯地区包括七个旗,分别是鄂尔多斯左翼中旗(原郡王旗,现伊金霍洛旗),鄂尔多斯左翼前旗(现准格尔旗),鄂尔多斯左翼后旗(现达拉特旗),鄂尔多斯右翼中旗(现鄂托克旗和鄂托克后旗),鄂尔多斯右翼前旗(现乌审旗),鄂尔多斯右翼后旗(现杭锦旗),鄂尔多斯右翼前未旗(原扎萨克旗,现东胜区)——译注),但是他们同属于一个封建君主的统治,有着相同的语言和风俗习惯。

牧民总是在广阔的户外,以他们自己的方式游牧,沉醉于广阔的大自然中,在那里他们没有任何束缚。在安静、辽阔的大草原上,从他们的口中自然的流淌出带有上行颤动的歌声是那么的有魅力,但是对于我们这些有着欧洲听觉习惯的外国人来说,这些歌曲在使我们感到舒适之前总是有一种强烈的忧郁气质。

仔细分析构成这些民间歌曲的两个要素,即旋律和节奏,并总结特点之后,我会对佛教寺院中使用的宗教音乐以及蒙古族乐器和蒙古族记谱法作尝试性分析。

一、旋律

鄂尔多斯蒙古族音乐的音阶只包括fa、sol、la、do、re 这五个音,这个也就是汉族音乐的音阶(根据译者对作者记录的汉族民歌的分析,这里提出的汉族音乐的音阶是F 宫调系统——译注)。宫为fa、商为sol、角为la、徵为do、羽为re。

汉族人知道除了这五个音之外,还有mi音——变宫和xi 音——变徵,实际上在汉族的民间歌曲中,也不仅仅局限于这五个音。在他们的民歌中,有时会出现第六个音,偶尔也会出现带有四音和七音的完整的自然音阶②。

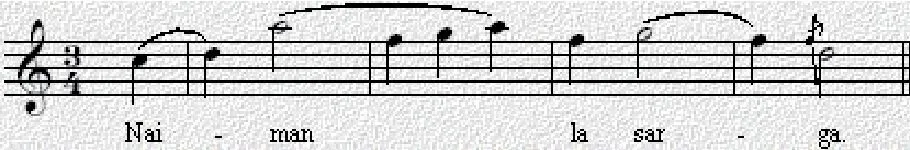

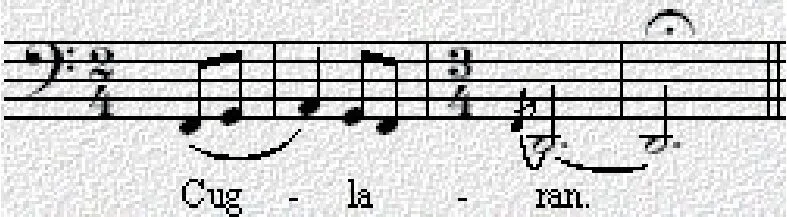

在这里,我举出一首在榆林到花马池一带蒙古族聚居区内居住的汉族中较为常见的民歌:

谱例1 高大人挑兵

蒙古族的音乐很严格的遵循着他们的音阶构成。至于其中的原因,要解释清楚是很困难的,在此,我仅以僧侣们的音乐为例,来说明这个现象,并不是对这个问题做出个人的解释。首先,是毕思胡尔(bišhur,蒙语音译,一种唢呐,用于藏传佛教寺院中。——译注),毕思胡尔是一种吹奏乐器,它起渊于印度,后由西藏传入内蒙古。毕思胡尔有八个孔,其中一个,位于乐器的后面,用左手的拇指封闭。在没有堵住任何一个音孔时,毕思胡尔就可以发出多于五个不同的音,我可以记写出这些声响。然而,蒙古族的僧侣们在吹奏时从来没有超过他们的五声音阶。

雅托嘎(Yaduga,蒙语音译,即蒙古筝。——译注)是一种有十根弦的琴,一般用来为演唱伴奏。雅托嘎是按照下述的音高从右到左来定弦的:第一弦fa,第二弦do,第三弦sol,第四弦re,第五弦高八度sol,第六弦la,第七弦高八度re,第八弦高八度fa,第九弦高八度la,第十弦高八度do。

显而易见,与我们欧洲的音阶相比较,蒙古族的音阶较简单,由此可以证明,鄂尔多斯蒙古族人的听觉较于欧洲人来说,其发展不具备较强的艺术性。因为在整个蒙古族音乐的音阶中最小的音程关系是一个全音,而对于听力没有问题的任何一个欧洲人来说,准确的给出一个半音是轻而易举的。

这里需要指出的是,因为在他们的音阶中缺少纯四度和大七度,所以他们的音阶中不存在欧洲音阶中的音程间隔。

他们的调式音阶中包括两个小三度音程和一个大三度音程:

在小调式中,有一点突出的特征:小三度音程常出现在乐句或乐段的结束处,事实上,我们所提供的这些例子已经证实了这一点。这个构成蒙古音阶的元素使得蒙古音乐的旋律带有忧郁的气质。

音阶的不丰富性导致在旋律中出现非常宽的音域。

首先要说的是,蒙古族的旋律与素歌(素歌即格利高里圣咏——译注)、欧洲民歌、现代音乐是完全不同的,同时,蒙古族的音乐在东方音乐特点上也占据一个重要的地位。

宗教歌曲,是以古希腊的四音音列(古希腊的四音音列有三种,包括自然音列——3 2 1 7;1/2 音四音列——3 #1 1 7;1/4 音四音列——3 1 ↓1 7。但宗教歌曲只是建立在自然的四音音列基础上的。——译注)为基础的,允许出现自然半音但不允许出现偶然半音。而蒙古族的音阶中连自然半音都是不允许出现的。

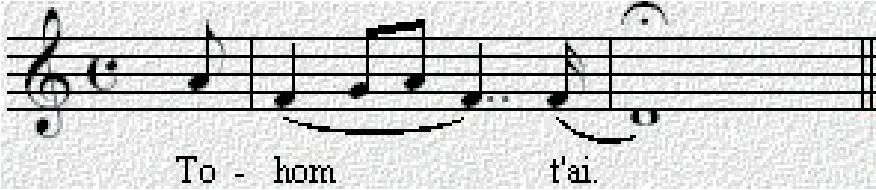

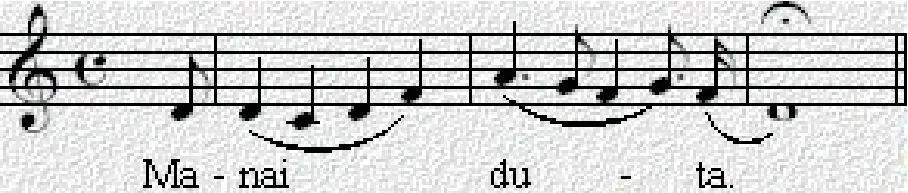

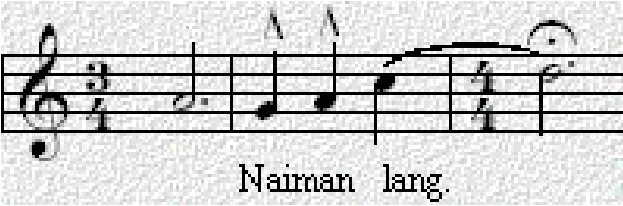

宗教歌曲的旋律优美但是音域很窄,只包括天主经的唱诵和弥撒序颂,它的音乐很少超过五度。而大多数的蒙古族民歌的音域跨度达到一个半八度。下面给出的这段旋律的音域达到十七度。

谱例2

蒙古族的音乐追求自由、不喜欢约束。佛拉芒语系和德语语系的民歌的旋律很明显是邻近的音符的运动(指音乐跨度小——译注),而在蒙古族的旋律中会突然出现音域跨度较大的跳跃,包括五度、六度、七度和九度。这就是上文已经指出的音阶不丰富的结果,同时也体现出了亚洲人的欣赏水平。在前述我们所提及的区域里的汉族民歌中,同样也存在大的音程跳跃,如六度、小七度和较少出现的九度。

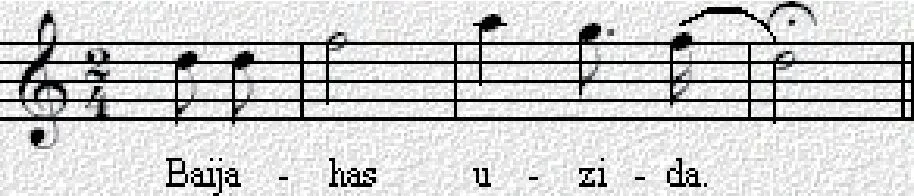

下面这个例子很清楚地展示了蒙古族民歌中大跨度的跳跃:

谱例3

蒙古族的旋律构成与我们西方构建旋律的传统和理念大不相同。我们的旋律要求清晰和明确。而蒙古族的旋律线条蜿蜒、起伏,乐曲的整体构思模糊、散漫。

另一方面,蒙古族旋律线条相对比较朴素而且其中没有东方人所熟悉的和喜欢的唱腔。

“东方人的音乐以旋律装饰音多而闻名,正如我们在犹太教堂中听到的单调歌曲或穆斯林清真寺中听到的唱诵所用的装饰音一样。”④

有些结尾值得我们注意,因为它们是那么出乎意料,给人以非常特殊的印象。对于我们的耳朵来说,这些结尾都不是一个完满的终止。如果要为某些旋律配写和声的话,用我们欧洲和声体系中的全终止来结束,是很困难甚至是不可能的。

在八十首民歌中,有四十四首民歌结束在re音上,小调式音阶是以fa 音作为基础音开始的。在大部分的民歌中,结尾处是由一个下行小三度进行引导。

1.Gunsanbalbar tusalakei

2.Bayan mangnai(巴彦芒乃)【富饶之巅】

3. Altain hanggai(阿拉坦杭盖)【金色的山峰】

4. Narin kére mori

5.Ejin bokdain

6.Alašan ulut

7.Han ulain oroi du

8.Sangsar mamu ayaga

9.Hantai geji gajar in hola

10.Sanjai Dorji Remekdehu

不需要再举更多的例子。上述的模式有很多种变化,但是会保留最基本的、相同的特征,即短句是以小三度为基础发展出来的;在结束处的小三度会以延长音的形式一直保持到气息的尽头,作为最后的回声。这个短小的旋律是那么的忧郁。

因为,蒙古族的民歌不是很长,通常情况都是四个短句持续地连在一起,直到一个持续长音结束,而这个结束音似乎是追求一种模糊的、无边的感觉。

最后的延长记号直到结束是逐渐渐强的。这是一种艺术上的追求?还是简单的因为演唱者最后气息不够用而作的努力呢?

当蒙古族人唱歌时,我们常常会觉得他们的音准不是那么准确,虽然音准差的不是很多,但是仍可以被经过训练的耳朵听出来。这种现象不是单独出现在这里或其它地方,很明显,不论是在蒙古人中还是我们当中,每个人的嗓音条件不是完全相同的。所以,这是个普遍现象。

十二平均律的体系是不是给我们的听觉造成某种“假象”?那就是我们在听到一些音程时感觉不是那么准确,比如:五度音程的距离好像过近;而像mi-fa,si-do 这样的自然半音比do-do#这样的半全音的音程距离稍大一些。十二平均律体系去掉了过于密集的半音相对增加了弱的半音,来尽可能的使各音之间的差距相等。这就是为什么我们的听觉和他们听觉之间的不同,也是为什么我们总是觉得他们音乐中存在某些不和谐的因素。

蒙古族的民歌,用我们的记谱体系来记写的话不会很准确。但是,这也是没有办法的事情,我们从来没有像当地人一样长时间的准确的演唱。另外,即便我们有一套可以准确记录他们演唱的记谱法,我们最终也不能获得非常完整的记录。这是因为,对于我们来说,我们会留意他们之间的很细微的差异;另外更加起到决定作用的原因是蒙古族的唱法——追求声音的强烈颤抖。

我们用“追求”这个词,是因为我们进一步认识到对于蒙古人来说,这种颤音不知是在唱歌时才尽力作出的一种艺术表现形式,在他们吹口哨⑤时也同样如此。然而,这种颤音不是在固定在音符上的,而是相邻的音之间的运动。

综上所述,我们看到鄂尔多斯蒙古族音乐的音阶与C.Stumpf(斯通普夫,德国比较音乐 学 家)在1887 年Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft【《音乐学季刊》】上发表的Mongolische Gesänge【《蒙古族民歌》】中所叙述的不完全相同。斯通普夫的文章中所涉及的蒙古族民歌是从布里亚特蒙古族(Bouriates, 蒙古族的一个支系——译注)那里收集来的,我们从其中的第一个谱例Abschied von den Eltern【《和父母说再见》】中,就可以看到二者(鄂尔多斯蒙古族与布里亚特蒙古族音乐上)的差异,在《和父母说再见》中,si 音和降si 音出现在这两行旋律中。

在圣彼得堡(Saint-Pétersbourg)的A.Rudner教授所列举的多数旋律中,我们可以发现除了完整的五声音阶外(第三首?),多数例子也会出现六个音,也出现了半音⑥。

鄂尔多斯的蒙古族不能准确的唱出半音,这个音程关系他们不能准确地感受到。在包日包拉嘎苏(Boro- Bulgason,现在的内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗城川苏木。——译注)那里的蒙古族天主教教徒学习圣咏,我们注意到虽然经过很多次的训练,他们还是不能唱出半音。

二、节奏

在分析蒙古族民歌的节奏之前,我们应该很清楚的区分出两种基本的类型(根据作者下文中描述的两类民歌的特点,译者认为第一类民歌既是现在所说的“长调民歌”¬¬;第二类既是“短调民歌”。——译注):一类是保存着古老的、独特特点的,似乎没有受到外界影响的民歌;另外一类,是我们称为现代或新式结构的民歌,这部分没有太大的价值。

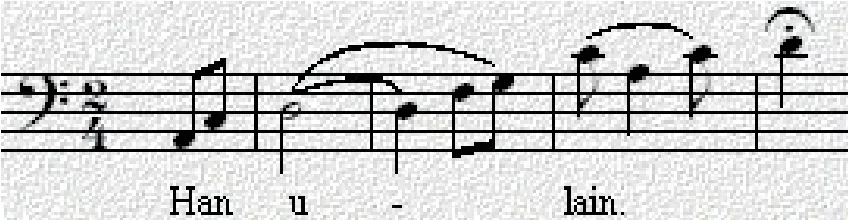

第一类中的叙事抒情歌曲:我们认为它是古老的。它没有严格的小节。两拍子和三拍子不规则的交替出现。它不是格律诗歌的节奏,但是每句歌词之后都有停顿。正如在我们古老的欧洲旋律一样,赞美诗中由延长记号引起的拖音正是在每个诗句之后。

旋律的重拍与说话语句的主要重音不一致。蒙古人没有找到“词曲搭配的重要规则——那就是所有音乐的重音和歌词的重音在小的或大的“顶峰”相吻合,反之亦然。”[1]

同样,他们也没有注意词语的重音。这是因为音乐上的重拍与语言节奏不同。音乐段落的重拍作为划分节奏的唯一的依据,它只能在旋律段落中寻找而不在歌词中。

旋律被分为很多个节奏组,组成一个又一个多样的乐句。这些大的乐段很好的连接足以构成一个相当庞大、相当具有表现力的段落。

这种歌曲拥有其特有的韵律,她们适于歌唱且带有使人伤心的忧郁气质。

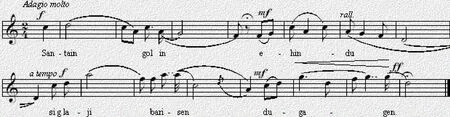

(歌词意译:在散丹河的源头坐落着一座漂亮的小寺庙。)

(歌词意译:檀香木树下的树荫,全身金色羽毛的野鸡在动听的歌唱。)

这些给出的例子足以证明,蒙古歌曲的旋律构成不服从小节的严格规律——因为蒙古族不知道何谓“小节”——这些歌曲是完全自然的,她的节奏比说话的节奏还不明确的。但是,这些旋律在音乐的重拍很长明显,这足以使不同的音乐段落间保持节奏的一致。由这些基本的特征来看,蒙古族歌曲不是一种有起伏的单调歌曲,而是艺术性较高的旋律。

长音或者声音的下降(可能有两种含义:一是声音的下滑、二是音量减弱。——译注)很好的将音乐分成段落。

人们看到的是李斯特(Franz Liszt)极端的结论,他写道:“土耳其人、蒙古人和其他亚洲大陆的内陆人根本没有精致的听觉,也没有任何音乐的感觉。他们只能表达出他们头脑里的较粗野的印象,只能感动于古老文化体系中某些最为强烈的印记。”⑦

我们已经说过了他们那种细致的听觉。欧洲人拥有训练有素的听力他们可以准确的感受到半音。音乐家可以区分出升fa 和降sol 之间的区别;同样,遵循平均律的乐器如管风琴、钢琴,它们强调一种调制的秩序。而蒙古人的听觉,却不能准确的听出小于全音的音程关系。

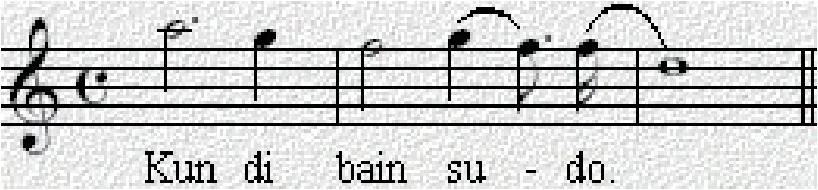

因此,李斯特的断言有一部分是真实的。但是就节奏来说,他的结论并没有深入的研究,除了他所举出的例子Altain hanggai — šantain gol saglagar dsandan muduni似乎令人信服,在这里我们记写下了相同形式的一首民歌。

(歌词意译:细长的马身,八两重的真皮马鞍。)

节奏是生动的,是灵活多变的。它有一定的模糊性,这主要就是歌唱中的自由节奏。在实际演唱中,声音的延长或一组音符的延长,取决于演唱者的特点和他当时的情绪。(即兴性)难道在素歌中就没有这种模糊感吗?同样,尽管现代记谱法很完善,但对于同一个作品,它是否能将两个同样富有天赋但却风格不同的音乐家所演唱或演奏的完全记写清楚?

蒙古人在歌唱时,突出节奏的自由,忧郁的旋律表现在某些音符上的持续延长,表现在某些音程间的下滑,而对于有些音是很少用到的。乐句是有节奏的(有韵律的),节拍的自由与旋律布局配合一致,在某些歌唱中,有些音符仿佛是带有呜咽似的声音。

节拍总是缓慢的。

要指出的一个特殊之处是,这些歌曲的特点似乎并没有受到歌词(诗歌)的影响(启发)。旋律不体现歌词中表达的情感,如快乐、悲伤或情爱等内容。

Šantain gol是歌颂某个喇嘛。

Saglagar dsandan muduni是新婚者的悲歌(哭嫁歌)

Narin kére morin是爱情歌曲,在这儿,我们又一次记写旋律,因为从旋律受歌词启发这个角度来说,这大概是一个很好的例子。

成吉思汗的两匹马失而复得。?

(歌词意译:成吉思汗的两匹马,小马等一会儿。Jagal,蒙语,意为一种背上有斑点的马)

在途中,其中一个人唱到表达他的愿望希望能够尽快回来。

在蒙古族民歌中首先感受到的是那种强烈的忧郁气质,我们应该认同Charles Bordes 的观点,那就是:可以从蒙古人生活的社会与自然环境中找到民歌中忧郁的原因。他认为:“诗歌(民谣)和民歌极好地体现了她们产生以及流传的自然条件、环境和‘场景’。没有比山之歌或水手之歌更激动人心的民歌,也没有比布列塔尼荒原之歌或小俄罗斯草原之歌更忧郁的民歌。依我看,民歌,首先是‘土地之歌’,能够最好的体现出这些民歌产生地区的自然情况。”[2]

蒙古族四处游牧、喜好自由,他们有对自然的崇拜以及对他们美丽土地的热爱。策马踏遍草原和沙漠,对他们来说是一种真正的快乐。

而我们没有体会到其中同样的魅力。

毋庸置疑,鄂尔多斯这片土地不缺乏诗意和威严,但是更为突出的是那种一望无垠的单调和沉闷,对我们来说,那尤为清澈、宽阔的天空使得这种单调之感更加突出。

没有固定的景观,没有树木,没有流动的河流,草原是那么一成不变(单调)。在晴天的日子里,一切尽收眼底,极远处的沙子在闪闪发光,其中零星点缀着的斑斑点点是一丛丛矮小的植被(或灌木)。再或者是盐水湖,由于阳光照射蒸发产生的一层轻薄的薄雾,像镜子一样明亮。这一切不是由线条表现出来的,不是由具体的特征表现出来的,不是由强烈的明暗对比表现出来的。所有的这些都是一种模糊的轮廓,一种模糊的形状,正是这样,似乎使视野更加延伸,进一步加重了景色的不清晰感。

广阔、寂静、庄严的草原,对过去、孤独、沉默的怨诉:所有的这些就是在蒙古民歌中反复吟唱、述说的,也就是蒙古民歌体现出的忧郁色彩,究其原因,是源自蒙古人民无意识的反复述说他们的情感。

对于蒙古族歌曲(旋律)确实有它自己的表现力,她必须在远处聆听,必须要有与她合适的周围环境。

这不是单纯的暗示,不是单纯的启发式印象,在考虑到歌曲所涉及的带有启发式的自然景观,就能够更好的把握住这些旋律韵律的意义,更好的理解这些民歌带有的小调式的忧郁、缓慢的节奏以及出现那些长的持续音的原因。

但是,我们总是不能准确、全面的理解这些游牧者歌唱的歌词。

李斯特这样说过“音乐结构没有任何相似之处的两种音乐,彼此之间不能互相理解。”在这里,不仅仅是音乐构成不相同的问题,而是情绪和观念(情感)完全不同。

在包日包拉嘎苏,我们的天主教徒唱诵的一些赞美诗,是用十五世纪的古老教会歌曲编配的蒙语词。这些古老的圣诞歌曲如Quand Gabriel prit la volée《当加布里埃尔飞翔》或Het was een maget uitverkoren《这是一个最喜欢的玛格特》(一首比利时圣诞歌曲,荷兰语——译注)或其他的歌曲,这些自如的呼吸以及自然的形式让我们感觉如此美妙。但是这仅仅是我们产生的幻觉,因为蒙古族人对这些音乐是没有任何美妙的感觉的。在他们演唱这些歌曲时不会像他们演唱慢的叙事歌曲时那样有声音的颤动,也就很少有蒙古族民歌的感觉。他们和我们的感觉不同、听觉的发展不同,表达的情感也不同,所以旋律的线条也是不一样的。

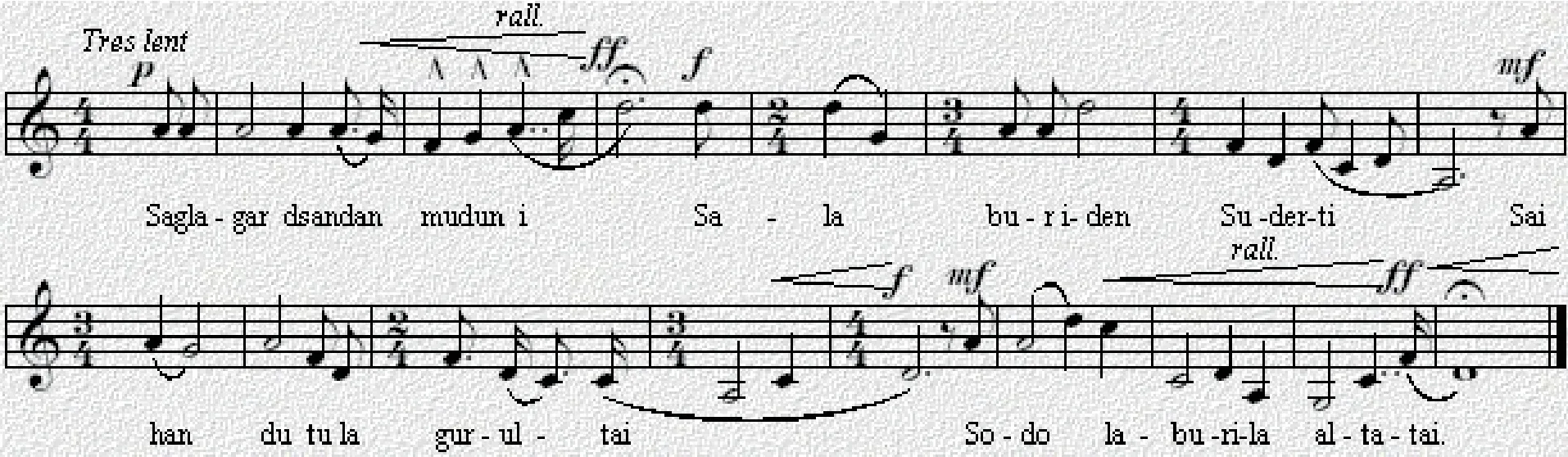

这种宽广的、庄重的、有力量的形式,常常在我们所认为古老的以及那些我们用来分析的蒙古语唱诵中见到。我们可以在以下的例子中见到:

2.Narin kére mori

3.Ejin bokdain

4.富饶之巅Bayan mangnai

5.Han ulain oroidu

在我们之前所分析的第二部分(指节奏部分)的数量众多的歌曲中,在一百多个旋律中,我们只见到一次这个形式。

这个旋律自始至终有着跳跃的、有律动的节奏,在最后三小节处会突然改变速度并且以一个大的乐句结束,这个乐句是我们在更古老的歌曲中指出过的。这种形式,非常庞大,并且逐渐渐强到长的延长记号并达到顶点,这种形式因着它的气势而备受关注。总之,这就是蒙古音阶,也仅仅就是她,这种有节奏的形式使得她具有不可置疑的庄重感。此外值得注意的是每一次出现这种形式,她都遵循相同的方式:渐慢和渐强是她最终的结果。

歌词意译:蓝色天空中的薄雾是美丽的,布谷鸟的歌声是悦耳的。

最后,来看这些民歌的结尾。几乎所有的蒙古人都不会在一个音符上结束最后的音节,但是在每一个音符的开始处是非常短的而且立刻结束。这种形式使得结尾有一种尖锐、刺耳的感觉。正如歌唱家重新吸气以完成最后的延长记号使得时间能够尽可能更长,声音能够更持久。

因此,第一类的蒙古族民歌组成单独一类。

我们看到这类旋律与其它已知的旋律类别相比较,有其突出的、特有的特点:它的节奏灵活、富于变化,并以一种旋律类型为基础;它的节拍或减慢或加快;在某些音符处的延长突出了这种叙事歌曲模糊的、不明确的感觉。举其中的一、两个例子——Santain gol或Saglagar——是可以真正发觉那种强烈的忧郁感觉,但是这被认为是蒙古族民歌匮乏的表现。这符合李斯特在描述乌克兰民歌时的说法:“她们所表达和激起的忧郁感觉却因为这种一致性而使人感觉审美疲劳。”

的确,艺术性手段的匮乏。音阶的不完整性、不变的组合形式,以及节奏的零碎和同音程的反复导致音乐的单调、乏味。(未完待续)