《宋苏适墓志及其他》之价值

——探索三苏坟之锁钥

2019-11-29乔建功王文一

◇乔建功 王文一

1972年6月,河南省郏县茨芭公社苏坟寺大队的社员在三苏坟院外南约110 米处农田浇地时,发现一处水灌不止的洞穴,随即报告县文化部门,又上报至省文管单位。于是,河南省文物研究所委派1965年毕业于北京大学考古专业的李绍连先生前来三苏坟进行考古发掘。经过一个多月的清理考察,最后确认是北宋后期苏辙次子苏适(字仲南)夫妇的合葬墓(世称苏仲南墓)。李绍连先生就其发掘过程和考古结论写下这篇《宋苏适墓志及其他》(以下简称《墓志》)。此文刊载于《文物》杂志1973年第7 期,后收入郏县档案馆《三苏坟资料汇编》。遗憾的是,《汇编》只收入了其文字部分。笔者觅得当年《文物》杂志的原刊,对刊中所附苏适及夫人黄氏墓室的各种测绘图形反复揣摩,2018年5月又前往郑州拜访了年届七十九岁的李绍连先生。谈到当年对苏仲南墓的考古发掘,李绍连先生仍记忆犹新,尤其对苏仲南墓为何处于坟院之外这一问题仍在继续思考。笔者现将近年的体会草就于此,聊作对李老及学界的汇报。

一、苏轼葬郏铁证

《墓志》前半部分介绍了苏仲南墓的所在位置、发掘背景、墓室形制及出土的墓志铭和残存器物情况,并刊载了苏仲南墓志铭,黄氏墓志铭从略;后半部分介绍了其他考古调研情况,以黄氏墓志铭“宣和五年十月与先人合葬于少保坟东南之隅”为依据,参照南宋孙汝听《苏颍滨年表》及《东坡先生墓志铭》,证明苏辙、苏轼葬郏无疑。在谈到苏仲南墓为何处于“三苏坟”院之外时,文章列举了几种情况,最后推测原因可能是原来坟院规模较大,此坟本是包括在坟院之内的。

图1 苏适夫妇合葬墓测绘图(《宋苏适墓志及其他》原图)

苏适夫妇墓志铭的出土为苏轼葬郏提供了直接证据,消除了学术界对苏轼葬郏的质疑,对苏轼葬郏的真实性起到了一锤定音的作用。2005年5月,国家文物局古建筑组组长、中国文物协会会长罗哲文,国家历史文化名城保护专家委员会副主任、中国城市规划设计院高级顾问郑孝燮,北京故宫博物院研究员、国家文物局博物馆专家组长、国家文物局原局长吕济民等一行在三苏园看到苏仲南及黄氏墓志铭时,连说“苏轼葬郏,铁证如山”。

二、苏坟葬法凸显

近年,对三苏文化的研究逐步深入。随着国人文化水平的提高,人们渴求知识、对一些问题追本溯源的欲望愈加强烈,来三苏园游览的人们屡屡问及苏仲南墓及苏迟夫人梁氏墓为何孤零零处在坟院之外等问题。笔者认为,《墓志》是三苏园迄今唯一具有现代科学意义的考古学术报告,具有很高的学术水平并包含了诸多科研要素,其历史价值远不止于目前对其的认知。文中许多测绘数据和实物论述,都是研究苏坟的珍贵资料,不啻破解苏坟奥秘的锁钥。只要认真读懂这篇弥足珍贵的文章,三苏坟的很多疑难问题便都可得到解决。

《墓志》开篇提到“苏适墓的方向为南偏西87 度……两墓门朝西”。这意味着再偏3 度,苏仲南墓就是正西的方向了。难怪1986年8月郏县人民政府为苏适树立的墓碑基本上就是面西而立。而早在北宋崇宁三年(1104)八月,苏辙在《遣适归祭东茔文》中说:“兄轼已没,遗言葬汝。辙与妇史,夙约归袝。常指庚穴,以敕诸子。”苏辙此文言明自己的墓葬须为庚穴。所谓“庚穴”,在堪舆学中的全称是“甲山庚向穴”。这个山位是最靠近酉向(正西方)的一个山位,再向西偏7.5 度就进入卯山酉向穴(正东西)的区域。由此证明,“庚穴”的方位和苏仲南墓的“南偏西87 度”极相吻合,仅仅表述不同而已。二者相互印证,说明苏辙墓、苏仲南墓,依此类推苏坟的所有墓葬都应该是甲山庚向(即南偏西87 度)。应该说,苏仲南墓相当于苏坟的一个标准参照物(即样板墓),对苏仲南墓的考古发掘为我们探究苏坟葬法掀开了神秘的一角。《墓志》于此功莫大焉。

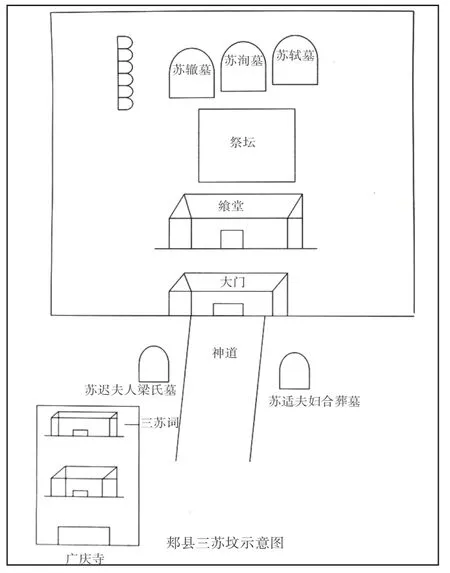

图2 三苏坟现状示意图

但是,神道以西与苏仲南墓遥遥相对的苏迟夫人梁氏墓碑,为何面东而立呢?让我们看看此墓的发现过程,就会自然明白其中原因。明崇祯十七年(1644),三苏坟遭土贼吴宗圣的破坏性盗掘。顺治三年(1646)秋,清朝立国后郏县的第二任知县张笃行到任,随即便处决了吴宗圣。次年清明,张笃行带领主簿乔钵前往祭扫苏坟。乔钵在回忆发现梁氏墓的经过时写道:“坟之外有二冢。数百年来,未有知为苏氏者。南一墓为盗发矣,俯其穴,得志铭,始知为夫人。尔时暴骨在野,于草蓬碛磈中得顶骨二,胫骨三,零骨三十六屑。丙戌清明,具衣冠而重葬焉。夫人姓梁氏,为宋状元灏之曾孙女,适苏迟,为子由之长子。二子:曰简、曰策。”从中可以看出发现苏迟夫人梁氏墓时的仓促与凄凉。乔钵文中虽然没有记载梁氏墓室的走向,但据理推测也应该和苏适墓室的走向一样是“南偏西87 度”,肉眼看起来基本是东、西走向。只是后来委托绅士王德淳为梁氏竖石表墓时,因树碑处狼藉一片,无法搞清墓首、墓尾的位置,再加上墓的东侧是通往坟院的道路,自然就把梁氏墓碑面东而立了(篇幅所限,坟院内的六公子墓另有所述)。

尽管梁氏墓和苏仲南墓处在坟院之外,且都是偶然发现的,但却证实了它们是苏家后裔的真茔,说明此处就是苏家子辈坟墓的位置。近年研究表明,苏家子辈六人中有五人都大体可以确定葬于此处,只有苏迟后来在南宋为官,死后葬浙江兰溪灵洞,故此处只有夫人梁氏墓。因此,在梁氏墓和苏仲南墓的延伸线上,应仍有六个子辈坟墓存在。那么,这六个坟墓该怎么排列呢?它们的葬法是什么呢?

《墓志》及附图均表明,“苏适墓室居北,南为其妻黄氏墓室”,合葬墓“两墓门朝西”。苏适墓室居北,即靠右;黄氏墓室居南,即靠左。因此,这两个墓室是尚右的(即以右为上)。再来看梁氏墓和苏仲南墓的位置排列。苏迟为苏辙长子,其夫人梁氏墓居右;苏适为苏辙次子,其墓居左。因此,子辈坟墓的排列也是尚右的。二者相互印证,可以断定苏坟葬法为尚右。但堪舆学中墓室位置通常尚左,这种尚右的葬法在中原地区一般很少使用,堪舆学中称之为“蝎子倒卷帘”葬法。这样一来就很容易推断,苏辙三子苏远及黄氏(即八郎妇)合葬墓应在苏仲南墓左边东南约八十米处(因苏适墓与梁氏墓距离约八十米)。进而推之,梁氏墓右边西北方向依次应该为苏轼一房三个儿子的坟墓。这种同辈按长幼次序依次排列的葬法,在堪舆学中称为“鱼贯葬”(也称“排棺葬”或“一条鞭法”)。

确定族茔所崇尚的方位十分重要,它是确定其他葬法秩序的纲领,丝毫不容忽视。2012年笔者撰《二苏墓葬位置变迁探考》,因受堪舆学传统墓室尚左的影响,曾推导出苏坟同辈排列为夹棺葬法。直到看过《墓志》,反复揣摩其中的附图,真切辨认出苏适墓室居北(即靠右),黄氏墓室居南(即靠左)时,方领悟到苏坟葬法为尚右。又请教堪舆学者,方知此为蝎子倒卷帘葬法,痛感原来所推的夹棺葬葬法及《苏坟原貌示意图》是有误的。谨对上述之误特以补正,深表歉意。

综上所述,苏坟采用的是蝎子倒卷帘葬法,墓穴方位是甲山庚向穴,同辈坟墓排列为鱼贯葬法。

三、二苏真茔安在

根据以上所推测葬法,再看坟院内的二苏坟墓(暂不论及元末添置的苏洵衣冠冢)就不能不使人疑窦丛生。第一,坟院内的二苏墓碑皆面南而立,与甲山庚向穴(南偏西87 度)的走向大相径庭;第二,苏轼墓居左,苏辙墓居右,根本不符合尚右的蝎子倒卷帘葬法;第三,当年无论苏轼还是苏辙都是与各自夫人同穴安葬的,而现在的墓碑仅标明“宋东坡子瞻苏先生墓”和“宋颍滨子由苏先生墓”,显然名实不符;第四,《墓志》言苏仲南墓距坟院大门115 米,而大门距二苏坟墓又百米之多,两代坟墓相距半里之遥,历来为人们所诟病;第五,根据《墓志》所载苏仲南墓志铭,苏适与夫人黄氏“合葬于汝州郏城上瑞里先茔之东南巽隅”,也就是说,从苏辙墓看苏仲南墓应为东南45角的位置,但现在看其夹角充其量不过20 度。很明显,是苏辙墓的方位有误;第六,崇祯十七年(1644)土贼吴宗圣曾盗掘二苏坟墓,结果“至底无所见”。退一万步言,若是真墓,即使棺木尸骨完全腐朽,也应该挖出二苏的墓志铭。因此,“至底无所见”用事实充分说明了坟院内的二苏坟墓并非真茔。那么,二苏真茔究竟在什么地方呢?

图3 苏坟原貌示意图

苏仲南墓志铭载,苏适夫妇“合葬于汝州郏城上瑞里先茔之东南巽隅”,也就是说,苏辙真茔应在苏仲南墓东南45 度角的反射线上。根据上文可知,苏辙真茔与梁氏墓都应该是甲山庚向穴(即南偏西87 度)。那么,顺梁氏墓可做一南偏西87 度反射线,这两条反射线在东北方向的交叉点,就应该是苏辙真茔的位置所在。在这个位置上,苏辙真茔与梁氏墓处于南偏西87 度的一条线上,均符合甲山庚向穴,于此看苏仲南墓又为东南45 度角方向,同时也对应老百姓所说的“老爹脚蹬长子头”的习俗。事有凑巧,2003年5月挖土机在神道东侧挖土修路时,在苏仲南墓东北方约60 米处曾挖到一墓葬。遗憾的是,第二天就把其封填起来了。现在看来,此墓葬即疑为苏辙真茔。事后笔者在此处捡到一块36 厘米×14 厘米×6 厘米的墓葬砖,保存至今。

确定了苏辙真茔的位置,就很容易找到苏轼真茔的位置。按照蝎子倒卷帘葬法,苏轼真茔应在苏辙真茔右边西北方约240(3×80)米处,并且与其长子苏迟墓同在南偏西87 度的一条线上。苏迟墓左边东南方依次应该是苏迨与其夫人欧阳氏合葬墓及苏过与其夫人范氏合葬墓。《同治三年郏县志·仝轨〈苏坟〉》载:“梁氏墓北有墓一,不知葬何人?”20 世纪七八十年代,人们也曾隐约看到在梁氏墓北七八十米处有一外露墓穴。现在看来,此处疑为苏过墓。

其实,苏坟的墓葬都比较浅。《墓志》载,苏适墓室“距地表深2.15米”,但苏适墓室高1.74 米。如此算来,苏适墓室顶部距地表只有0.41米。这意味着,用铁锹挖两刃就能挖到苏适墓室的顶部。难怪1972年当地农民浇地就能发现苏适墓,也难怪顺治四年(1647)清明主薄乔钵“俯其穴,得志铭,始知为夫人”。以上所述的疑似苏辙墓和苏过墓,也都说明了这个问题。因此在这里只要稍加注意,不时就有发现墓葬的可能。所以随着时光的流逝,二苏真茔及其他墓葬的发现只是时间早晚问题。

近年研究表明,所谓的“三苏坟”实际上埋葬着苏家祖孙五代人,其中有文字可考的二十多人,是苏家流寓在外颇具规模的族茔,其准确称谓应为“苏坟”。那么,以上理论推导的苏坟格局为什么与苏坟现状存在如此大的差异呢?难道说在苏坟近千年的历史上发生过鲜为人知的沧桑变迁吗?

四、探秘苏坟变迁

要想探究苏坟沧桑变迁的奥秘,首先应读懂两块碑刻。一块为三苏园中年代最为久远的“苑中碑”,记载的是金末正大二年至三年(1225—1226)秋,京西路司农少卿苑中前来祭扫苏坟所作的《题二苏坟》诗及随行的屈子元、史学为之所题的跋。其中诗曰:“天涯流落两丘土,玉树并掩佳城中。举杯三酹不忍去,万叶索索声秋空。”跋中说:“墓之侧,贤士大夫留诗者甚多。”这些都说明时至金末苏坟所呈现的是一片祥和景象。

另一块是尚野撰写的《二苏先生墓碑记》,记述的是元初元贞元年(1295),元好问之子汝州知州元拊(字叔仪)整修二苏墓碑的始末。碑文开头言:“二苏先生俱葬汝州郏城峨眉山。至元乙酉(至元二十二年,1285),予倅是州,因得访焉。闻诸父老,墓侧题咏甚多,所及见者司农少卿苑中、屈子元而已。家绝展省之礼,官失樵采之禁,日月云迈,将复沦没,莫知谁何。斧斤相寻,草木已空。穴狐兔而袭风霜,见崩于紫云之梦。顾虽马医夏畦之墓,尚有所主,文章事业如二苏公,陵夷磨灭若是,良可叹已!”他们看到的苏坟景象是树木尽伐,野草横生,狐兔乱窜,坟墓夷为平地,一片荒芜凄凉。尚野先生感叹,普通老百姓的坟墓尚有墓表碑记,而二苏的坟墓竟磨灭得找不到痕迹,唯一看得到的就是“苑中碑”了。这是苏坟历史上遭受的最严重的一次破坏。

从苑中看到的“玉树并掩佳城中”之景,到元叔仪看到的“将复沦没,莫知谁何”,时隔约七十年。这七十年间究竟发生了什么,使苏坟展现出如此的沧桑巨变?

金史告诉我们,这七十年间正是蒙古强盛崛起的时期,是“元灭金,绝宋室”的重大历史变革时期。就在苑中拜谒苏坟后的第六年(正大九年,1232)正月,这里爆发了史上著名的三峰山大战。金将完颜合达奉命放弃邓州,星夜驰援汴京,行至钧州(河南禹州)三峰山(距郏仅20 公里)处,遭遇蒙古铁骑南北两路大军的夹击。一场血战,金军势如山崩,十五万金兵被消灭殆尽。接着,蒙古大军全力围攻汴京。十二月,金哀宗准备出逃西奔,但“是日,巩昌元帅完颜忽斜虎至自金昌,为上言京西三百里之间无井灶,不可往”。此时已造成开封以西三百里没有人烟,郏城苏坟正在三百里之内,可见战争之惨烈。于是哀宗只得南走归德,继奔蔡州(汝南)。1233年,蒙古与南宋合力攻打蔡州,相约成功之日以河南之地归还宋人,南宋信以为真。1234年蔡州陷落,哀宗自杀,金亡。于是南宋趁蒙古北还之际,发兵收复了汴京和洛阳中原大地。蒙古闻讯大怒,发兵南下将宋兵逐退,战事又起。战场西自汉中,东至江汉,而以襄樊争夺战最为激烈。蒙古大军攻城略地,善用骑兵,时东时西,来去飘忽,驰骋千里,常常先把广大农村地面摧毁殆尽,孤立重要的城镇据点,最后围而破之。这是蒙古人惯用的“游击蹂躏,破面攻点”的战略战术。广袤中原,铁骑纵横,白骨遍野,血流漂橹。郏城苏坟地处汴京、洛阳与襄樊之间,饱受战争破坏的程度可想而知。直到元成宗元贞元年(1295),元叔仪前来苏坟祭拜,看到苏坟凄凉一片的景象。

元叔仪面对“将复沦没,莫知谁何”的苏坟,“彷徨不能去”,只得在认为合适的地方堆起二苏先生的坟墓,并“立门墙以限樵采,既而擘窠大字以表墓所”。在这样的情况下,出于祭祀需要所建的二苏坟墓及墓碑,当然只会树立二苏各自的墓碑,而无法顾及与各自夫人的合葬墓,也无暇考虑苏坟原有的葬法。但是一旦有了准确的参照物进行比对,其舛误之处自然显露无遗。

其后历经八百余年,经过四个朝代的更迭,苏坟虽又遭受过数次重大破坏,但二苏的坟墓再也没有“将复沦没,莫知谁何”之类的记载。就这样,元叔仪堆起的二苏坟冢以及元末杨允附庸堆起的苏洵衣冠冢便一直流传至今,被世人当作真茔。其实,《墓志》在为苏轼葬郏提供铁证的同时,也对现有二苏坟墓的真实性提出了质疑。既然苏仲南墓是经过考古发掘证实的苏家后裔墓葬,那么相比之下,二苏坟墓的诸多差异岂不令人深思吗?

悠悠千载,对苏仲南墓的考古发掘和李绍连先生的《墓志》,不仅为苏轼葬郏提供了铁证,更为我们提供了打开苏坟奥秘的锁钥,使我们找到了苏坟葬法的线索,从而理顺了苏坟前前后后历经千年的沧桑变迁。相信今后在学界的共同努力下,《墓志》的历史价值和现实意义必将会得到进一步的认识。

注 释

[1]李绍连(1939—),1965年7月毕业于北京大学历史系考古专业,先后在河南省文物研究所、河南省博物馆、河南省社会科学院考古研究所等单位工作。长期潜心研究中国新石器时代文化、先秦史和炎黄文化,出版《华夏文明之源》等八部专著,发表学术论文百余篇,在学术上有重大理论建树,1993年被评为对国家有突出贡献的专家。

[2]苏适(kuò),字仲南,苏辙次子,熙宁元年(1068)生于眉山老家。官至承议郎,通判广信军(河南信阳),宣和四年(1122)九月卒于任所。妻黄氏,龙图阁学士、淮南路监司黄寔(字师是)之女,先苏适半年亡。宣和五年(1123)十月,苏适夫妇合葬于汝州郏城上瑞里其父苏辙墓东南。黄寔另一女嫁苏辙三子苏远。苏适《宋史》无传,夫妇葬此史书无载,此处也无坟墓标志,此次发掘后方知。

[3]据孔凡礼《苏辙年谱》,政和二年(1112)十月三日苏辙卒,十一月十二日朝廷追复苏辙端明殿学士,特赐宣奉大夫,赐少保。

[4]李绍连《宋苏适墓志及其他》,参见《文物》1973年第7 期。

[5]〔宋〕苏辙《栾城集》,上海古籍出版社 1987年版。

[6]平顶山市政协编委会《苏东坡与平顶山》,河南大学出版社 2008年版。

[7]乔建功《三苏坟究竟葬几人》,参见《平顶山学院学报》2013年第6 期。

[8]乔建功《二苏墓葬位置变迁探考》,参见《乐山师范学院学报》2016年第5 期。

[9]郏县档案馆《三苏坟资料汇编》,河南大学出版社 1986年版。

[10]《同治三年郏县志》,郑州市美术印刷厂 1983年版。

[11]《金史》,中华书局 2001年版。

[12]陈致平《中华通史·元史》,花城出版社1996年版。