许广平:婚姻真正难的不是相爱,而是相处

2019-11-28林宛央

林宛央

男人对女人的激情还剩多少,看一看称呼的变化就知道。经典电影《大话西游》里,蔡少芬对周星驰说:“从前陪人家看星星看月亮的时候,叫人家小甜甜,现在新人胜旧人,就叫人家牛夫人。”满座哄笑复哑然。

这番调侃,听在鲁迅夫人许广平耳里,不知会生出怎样的感慨。

婚前,从诗词歌赋聊到人生哲学,婚后,从衣来伸手到饭来张口。这样的领悟,相信多半女子都深有体会。只是,面对着一个人人敬仰的大先生,面對着一个为“文化革命”奉献终生的先驱,许广平的无奈,也只能是有口难言的苦衷。

不同于鲁迅在老家的太太朱安,也不同于鲁迅可能有过心动的马钰,许广平的性格直接爽快,有点男孩子气,凡事很有主见,又敢于行动,不是随大溜的主,从某种意义上来讲,她是一个女愤青。

许广平年幼时,因媒妁之言被许配给当地劣绅,个性强势的她想尽一切办法解除了婚约;21岁,参加“五四运动”,成为天津爱国同志会会刊的编辑,为妇女权益据理力争;24岁,坚信男女可以平等的她考入北京女子师范大学,成为当时为数不多的女大学生。

开学第一天,上课的铃声还未消散,一个黑色的身影出现在人头攒动中,个头不算高,约莫两寸长的头发,根根直立,仿佛在无声地呐喊着世界的种种不公平。他身上的衣服旧得褪了色,打着一个个或方或圆的补丁。

班里一阵哄笑声,称呼他是“怪物,像乞丐的老头儿”,哪有一点先生的模样呢?这便是鲁迅在北京女子师范大学任教时,留给女学生们的第一印象。

这貌似并不光芒万丈,然而,当他用一口浓重的绍兴普通话,不慌不忙,徐徐开讲中国小说史时,台下安静了。从此,许广平总是坐在第一排,听鲁迅讲一个小时的中国小说史。

那个时候,严肃认真、充满着黑色幽默的鲁迅恐怕怎么都想不到,这个坐在第一排听他讲课,看起来青涩稚嫩的女学生,有朝一日,竟然成了自己的爱人。

1925年,许广平给鲁迅写了第一封信,鲁迅回了第一封信。一来一往,便是十年。后来,鲁迅将这些信件结集出版,如是,有了《两地书》。

《两地书》,两地情,一页一页翻过,有一寸一寸的感动,没有陆小曼与徐志摩的爱恨缠绵,没有张兆和与沈从文的柔情似水,一如鲁迅序言里的自嘲:“如果一定要恭维这本书的特色,那么我想,恐怕是因为它平凡吧。这样平凡的东西,别人大概是不会有,即使有也未必存留了。而我们不然。这就只好谓之也是一种特色。”

是的,平凡。没有红玫瑰热烈,没有白玫瑰高洁,如静水流深,有简单的美好,低调的智慧,稀松平常里涌动出的绵绵情意,让感动无处遁藏。

《两地书》几乎是可以当作爱情小说来读的。从心动时的怦然,到相恋时的飘然,再到婚后的漠然。爱情的一波三折,婚姻的现实残酷,被这160余封信照一照,全部现出了原形。

最初,许广平客气地称鲁迅为“鲁迅先生”,称自己为“受教的一个小学生许广平”。带着一个学生对政治、社会的困惑不解,向一个自己仰慕敬重并相信能解答自己疑惑的先生真诚地请教。

也许,鲁迅对这个始终坐在第一排听课的学生有点印象,也许,她信中的内容让他觉得这个女学生大胆且有思想,他于是回信。她于是再写。

彼时,身为学生会的干事,许广平牵扯进女师大反对校长杨荫榆的学潮,内心苦恼,无处倾诉。她在信里和鲁迅聊学校教育的变革,聊当代文学的利弊,聊悲愤难平的心情。一来一往,两人之间严谨恭素的师生情怀渐渐有了改变。

关系的变化,在你来我往的称呼间,渐露端倪。从第一封信到第四十四封信,许广平对鲁迅的称呼,从“鲁迅吾师”,变成了“mydearteacher”,自己的落款从“学生许广平”变成了“你的害马”(因鲁迅说她是害群之马)。

或许,鲁迅的感情过于克制,不像徐志摩、沈从文那般浪漫洒脱。这一段鲁迅生命中唯一温暖的感情,竟然是在信件的推动中缓慢发展。鲁迅的称呼总是很谨慎,然而,许广平的称呼却变化多端,既调皮又亲近。一句“mydear”,已经聪明地将两人的关系拉近了一大步。

不过,相差18岁的师生恋,还是走遍了蜿蜒曲折路。

1925年的女师大学潮,许广平遭受牵连,在鲁迅的帮助下,住进鲁迅居住的胡同。这一段师生恋,流言甚器尘上。道德上的批判,法律上的束缚,鲁迅对许广平的喜欢小心翼翼极了。1925年10月,即将毕业的许广平在《同行者》一文,公开表达对鲁迅的爱,她说自己不畏惧“人间的冷漠,压迫”“一心一意向着爱的方向奔驰”。不自量也罢,不相当也罢,合法也罢,不合法也罢,她都要和他心换着心,为人类工作,携手偕行。

在许广平的坚持与勇敢下,鲁迅终于放下多年的包袱,对她说:“我先前一想到爱,总立刻自己惭愧,怕不配,因而也不敢爱某一个人,但看清了他们的言行思想的内幕,便使我自信绝不是必须自己贬抑到那么样的人了,我可以爱!”他对她说:“你战胜了,我只爱你一人。”

恋爱中的鲁迅,对待许广平,有难得的理解与依赖。

听他讲课的女学生很多,他对许广平说,决定目不斜视;收到她的来信,他说高兴极了;许广平送给他一枚印章,他特地买一盒极好的印泥来配此章,许广平寄给他一件自己织的毛背心,他回信:暖暖的,冬天的棉衣可以省了;许广平喜欢吃阳桃(也作杨桃),他也特意要尝尝;许广平想要两本书,他当即去买,并回信:遵来命,年底面呈。面对周遭的闲言碎语,他坚持将许广平的工作安排在同校,并高调回应:我想即使同在一校也无妨。

然而,当爱情走进婚姻,又如何呢?从前的甜蜜浪漫抵不过尔后的一地鸡毛。

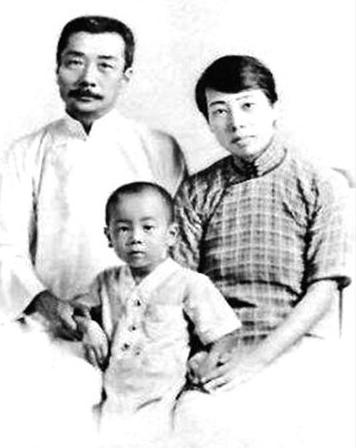

1927年10月,鲁迅与许广平在上海正式同居。1928年,许广平怀孕,两人正式宣布结婚。婚后的生活,有些不是想象中的样子。

婚前,他带着她到杭州游玩,享受恋爱中的二人世界。婚后,他连公园也不和她一起逛,住在上海十年,兆丰公园没有进过,距离家很近的虹口公园也不去。他戏谑地说:公园的样子我知道的……一进门分成两条路,一条通左边,一条通右边,沿着路种着点柳树等。

婚前,他心疼她替自己抄写手稿,感动地握紧她的手。婚后,她忙到没有一点时间,忽略着自己,他却不再感动。

家里一应大小事,全是许广平操持着。萧红那时常去鲁迅家,对于许广平,萧红说得最多的就是:许先生太忙了。往往许广平从早晨忙到晚上,鲁迅不陪的客人,她在楼下陪着,一边聊天一边手里打着毛线。每送一个客人,她都要送到门口,礼貌地替客人把门打开,为了不打扰鲁迅休息,再轻轻地关了门上楼来。家里来客,茶水供应全是许广平亲力亲为,如果客人留下来吃饭,她还要到街上去买鱼或买鸡,买回来还要到厨房去工作,精心准备各种款待的菜式。每一餐饭,都吃得不那么安生,海婴(鲁迅与许广平之子)一会儿要这个,一会儿要那个,许广平又要照应着客人。

萧红说:许先生是忙的,许先生的笑是愉快的,但是头发有一些是白了的。那白发,当是在日日操劳中,渐生渐长的吧。她所有的时间和青春,都跌落横陈于照顾他的日常起居。从前她是学校运动的领袖人物,被他称赞为有大胆的思想。现在她从一个五四新女性,无奈地回归到传统女性。为了鲁迅和周海婴,她选择断笔,甘于庸常,对于她个人的梦想而言,无疑是一种难言的落寞。

岁月横陈的琐碎中,她渐渐忽略了自己。她每日打毛线衣,剪裁新衣,然而她自己的衣物都是旧的,次数洗得太多,纽扣都洗脱了,也磨破了。和萧红一起逛小花园,想要拍张照片,但因为纽扣掉了,只能让萧红站在前面替她挡着点。她买东西也总是到最便宜的店铺去买,等大减价的时候再入手。省下来的钱,她全用在为鲁迅印书和印画上。

鲁迅生病期间,她几乎已经忙得没有一点时间了——她担当着护士的职责,定时给他吃药,定时为他量体温,把测量得来的数据填在医生发的一张表上。

她担当他的助理,阅览别人给他的所有书、报、信,重要的转述给他听,不重要的就放一放,等他身体许可,再拿给他看。收电费的一按门铃,她就急忙往下跑,生怕别人打扰他。

她担当他的营养师,鲁迅的饭在楼上单开一桌,每一餐许广平都用小碟盛着,亲自端到楼上,常常是一碟豌豆苗或菠菜或苋菜,外带一些黄花鱼或者鸡。鸡肉是从整只鸡身上最好的一块地方拣下来的肉;若是鱼,也是她细细挑选最好的,放在碟子里。

萧红回忆他们的生活:“许先生用筷子来回地翻着楼下的饭桌上菜碗里的东西,菜拣嫩的,不要茎,只要叶,鱼肉之类,拣烧得软的,没有骨头没有刺的。心里存着无限的期望,无限的要求,用了比祈祷更虔诚的目光……”

萧红的家距离鲁迅家有一个小时,但她仍然常去,有时候,一坐就是好几个小时,到了夜里十一点,鲁迅便让许广平送萧红,叮嘱许广平一定把钱付了,他并不怎么送客,但是萧红来了,他有时会坚持送她到门口,告诉她下回来怎么识路;萧红不怎么做菜,在鲁迅家里勉强做了几个韭菜盒子,他便扬起筷子,对许广平说,要再吃几个;许广平打扮萧红不太好看,他便不让许广平那样装扮她。

他的柔情宁可对着其他女人,都不能多给她几分。究竟是她变了,还是婚姻逃脱不了一脚踏进坟墓的真相?

男女最好的状态,其实博弈,像是坐在跷跷板两端,你高时,我便低,你低时,我便高,50岁的鲁迅与30岁的许广平,隔着20年沉重的岁月,太难找到制衡点,所以,一个总是高,一个总是低。许广平说:“因为你是先生,我多少让你些,如果是年龄相仿的对手,我不会这样的。”

输赢,互留情面。

他对她说:相依为命,离则两伤。

是啊,有多少爱情能够完美到两个人恰怡处于相对平衡的状态呢?太多婚姻,不过都是狗尾续貂,猜中了开头,难堪了结局,现实喜欢朝着狗血剧情发展,一路开挂吐槽模式。

很多爱情,能像许广平和鲁迅一样,平静地相伴到老,已算求仁得仁。

况且,鲁迅最多是冷漠,不是无情。对于许广平的付出,他不是没有感觉。当他觉察到许广平的忙累,会敦促她尽快休息,也会自责自己忙碌于工作而忽略了她。无论如何,这两个人还是相濡以沫,度过了最后的时光。

鲁迅给许广平写过两首诗,一首是:“并头曾忆睡香波,老去同心住翠窠。甘苦个中依自解,西湖风月味还多。”许广平回信说,我已读熟了。读熟的是信,也是他的心意。

另一首是1934年12月9日,鲁迅得《芥子园画谱》三集赠给许广平,上书诗一首:“十年携手共艰危,以沫相濡亦可哀;聊借画图怡倦眼,此中甘苦两心知。”

短短的28个字里,有着对婚姻的体谅,更有对许广平的愧疚。此中甘苦两心知,爱情是两个人的事情,嫁给一个人,究竟值不值,爱过的人永远不会问,不爱的人永远不会懂。

1936年10月19日,婚后的第十年,鲁迅病逝于上海大陆新村寓所。生命的最后一刻,他握着许广平的手,对她说:“忘记我,过自己的生活。”

然而,她终究违背了他的遗愿。经年之后,许广平始终没有忘记鲁迅,他走了,他的文字还在,为了他崇高的梦想,她一直坚持整理鲁迅文集。自己的生活,究竟是什么,她早已不在乎了。

再十年的1946年10月,许广平写了一篇《十周年祭》,回首当年道:“呜呼先生,十载恩情,毕生知遇,提携体贴,抚盲督注。有如慈母,或肖嚴父,师长丈夫,融而为一。呜呼先生,谁谓荼苦,或甘如饴,唯我寸心,先生庶知。”

曾经的师生,后来的夫妻。许广平和鲁迅,从陌生到知心,从知心回归平淡。纵然有过唏嘘,可芸芸众生谁不是这么过来的?身为旁观者,我们永远不懂当事人的快乐与悲伤。

一切或许正如许广平理解的那样,爱不是披荆斩棘,而是甘之如饴。爱上一个人,甘愿用十年换一个相守。

编辑/汪微微