自媒体时代“随手拍”大众认知实证研究

2019-11-28吴崔元李慧娴李梓屹沈沁怡潘凯

吴崔元 李慧娴 李梓屹 沈沁怡 潘凯

摘要:自媒体时代“随手拍”现象日益常见,而“随手拍”中的肖像权问题引起普遍性与广泛性关注。调查分析“随手拍”中人物、类型、地点、频率等要素,可以总结发现常见“随手拍”的性质特点、常见度以及“随手拍”拍摄者的心理意图等一般规律;通过调查“随手拍”内容的处理方式以及大众对于肖像权侵权要素的认知,可以窥探“随手拍”纠纷发生的隐患以及“随手拍”肖像权的社会认知与保护现状,从而有针对地思考立法与司法应对策略。

关键词:肖像权;“随手拍”;常见度;大众认知

随着便捷智能的拍摄技术、成熟的互联网技术的发展以及移动终端的普及,在当今自媒体时代,人们逐渐热衷于将自己的所见所闻随手拍下发布到网络上,分享个人的生活和感受,让更多人互相了解。“随手拍”带给人们分享生活的快乐,也成为伸张正义,便于行政管理的新手段,但同时也产生了众多因随心所欲拍摄他人而造成的侵权纠纷。调研小组通过对“随手拍”常见拍摄人群、被拍人群、拍摄地点、类型、拍摄频率、“随手拍”后的处理方式、肖像权侵权法律认知等几个方面展开调查,共回收问卷378份。

一、“随手拍”常见度调研分析

(一)“随手拍”人群特点

1.女性占主导。在参加问卷调查的人群中,有过

“随手拍”行为的女性占70.16%,而有过“随手拍”行为的男性只占统计主体的44.17%。这个比例女性比男性高出许多,也由此可以看出,更多是女性群体有“随手拍”的习惯,女性是当今“随手拍”群体的主导力量。此结论也不难理解,女性由于生理心理原因,与男性的关注点有所不同。女性更加注重细节,喜欢关注身边的小事,因此“随手拍”下身边人、事的概率也会比男性高。

2.年龄、学历平均分布。调查结果显示,各年龄、学历层次的被调查者参与“随手拍”的比例相近(大约65%),只有初高中学生此年龄段较低(占40%),主要原因可能归结于初高中年龄段的学生并不能长时间接触电子设备,从而也不能经常“随手拍”。分析此图数据可以得知,“随手拍”现象已经比较普及,俨然成为一种社会生活习惯,而并不是某个年龄段或是某个社会群体独有的生活方式或特殊标签。

(二)“随手拍”行为特点

1.娱乐性强。“随手拍”类型中“拍风景”“随手自拍”等行为常见度较高,地点中“旅游景点”“商场”等地发生“随手拍”的概率较高,很多人倾向于拍身边的朋友等,这些都说明人们更倾向于在放松休息,愉悦身心的时候进行“随手拍”。

2.随意性强。从学校、工作单位“随手拍”发生率较低和街道、商场“随手拍”发生率较高的对比中,我们可以发现“随手拍”行为大多是人们日常生活中临时起意的行为。也正是因为如此,“随手拍”涉及的内容十分广泛,侵犯他人肖像权的可能也大大增加。同时,临时起意的“随手拍”行为也不可避免会给维权造成一定的阻碍和困难,当事人甚至可能许久也不能发现自己的肖像权受到了侵犯。

3.公益化。在调查常见“随手拍”行为类型时,发现“随手拍不文明甚至犯罪行为”“拍见义勇为、助人为乐”等以公共利益为目的的行为也占了不小的比重,这说明“随手拍”除了娱乐的用途以外,也在逐步发挥其公益性。2011年的“随手拍解救乞讨流浪儿童”活动以及一些“随手拍”政务监督管理平台、“随手拍”举报违法犯罪平台的出现正佐证了这一点。虽然在目前来看,“随手拍”还是以娱乐性为主,但随着人们法制意识的加强、政府等行政管理部门的鼓励与推进,“随手拍”的公益化作用也正在逐渐增强。

(三)“随手拍”的目的意图及心理特点分析

大多数“随手拍”行为是临时起意的自觉行为,由此关注“随手拍”背后拍攝者的心理状态便尤为重要。通过“随手拍”群体以及类型的常见度对比分析,可以窥见当今人们“随手拍”背后的几种主要的心理推动力。

1.自我实现的需要。在问卷调查中,拍风景、花草树木、小动物、器具、拍游客照以及拍明星艺人等发生的频率较高。很多人“随手拍”是为了记录美好的瞬间或者身心愉悦的一刻,将这些记忆封存为照片或者视频,自我珍藏或者与家人好友共赏。这其实是一种自我实现的需要,通过“随手拍”实现自身的心理满足。

2.猎奇心理。无论是拍摄奇装异服者、外国人、残疾人等,还是拍摄偶遇的明星艺人、交通事故等,这其中有很大一部分原因是我们的猎奇心理。有时一件事虽然与我们无关,但是由于对于该事件的好奇,想去一探究竟。而“随手拍”也是如此,想要将其拍摄保存下来或者发布出去,以持续地满足或者扩张自己的猎奇心理。

3.寻求关注、虚荣心理。虽然“随手拍”大多是临时起意的自觉行为,但也不乏有一些人为了发布而拍摄。这大多是由一种虚荣或者寻求关注的心理所驱动。随手自拍、拍摄孩子或者朋友,分享到朋友圈、QQ空间,以让大家都知道自己的存在;“随手拍”下享用的美食、孩子才艺展示的视频、穿着新买的裙子美美地自己,告诉朋友圈的朋友自己的孩子很优秀、自己的生活很快乐……

4.“看热闹”心理。有近70%的被调查者认为拍摄交通事故、他人纠纷属于常见的“随手拍”行为。这其中不乏有一些是受虚荣或者寻求关注心理的支撑,拍摄以分享给朋友,告诉他们自己掌握着实时动态的第一手资料。但是,这类“随手拍”中很大一部分拍摄者是心存一种“看热闹”的心理而加以记录。这种心理是由猎奇心理衍生出来的一种独特的心理表现。“事不关己高高挂起”,这些人通过拍摄他人纠纷或者交通事故等来为平淡的生活寻求新意,这其实也是一种八卦、近乎病态的心理。

5.利他心理。如前文所提到,“随手拍”的公益化色彩在逐步增强。“随手拍”解救被拐儿童、监督政务管理、举报违法犯罪行为等等是出于一种公益的目的,也是由于个体利他心理的促进。

二、“随手拍”后的处理

(一)自己“随手拍”后的处理方式

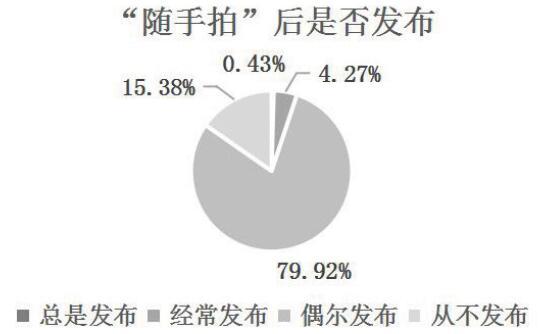

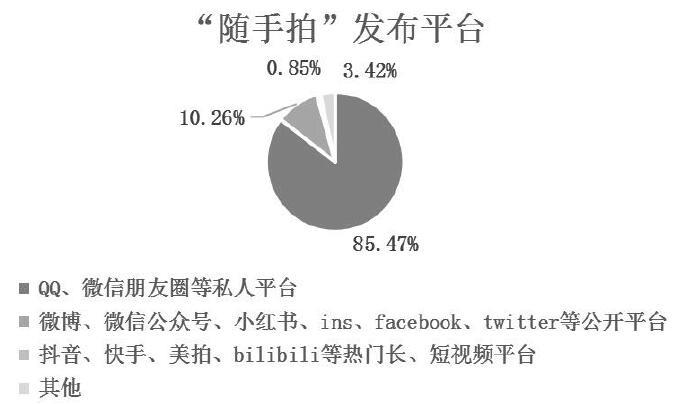

问卷调查结果显示,有85%的调查者经常或者偶尔发布自己“随手拍”的内容,其中大多数人偶尔发布,而只有15%左右的被调查者表示从未发布过。对于发布平台,大部分人选择将“随手拍”内容发布到QQ空间,微信朋友圈等私人平台,约占85.47%,也有一部分人选择发布到微博、微信公众号、ins、facebook等公开平台,还有少数人选择发布到抖音等长短视频平台。

由此可见,大多数人或多或少在“随手拍”后发布过所拍内容,且大部分发布在私人分享平台。该类行为引起肖像权纠纷的可能性较小。一则私人分享平台涉及人群较单一,大多不会触及有利益关系而“不愿发布使他人看到”的情况。二则私人分享平台熟悉的好友居多,若有不愿入镜的情况也好联系删除。三则即使陌生人不愿入镜,也几乎看不到此类“随手拍”内容。然而,也有比较特殊的情况,一方坚决要求删除、另一方坚决不删,或是恰好被入镜的陌生人看到而找其理论也未可知。若选择发布到公开平台或是长短视频平台,则肖像权纠纷隐患便多了许多。公开平台面向所有大众,发现自己照片“未经自己同意而被使用”的机会与途径也更多。尤其是一些商用公共分享平台由于涉及营利,众面也较广,也有更多人不愿入镜这类平台上的照片,因此,极易发生肖像权侵权案件。虽然调查显示在普通大众中发布到此类平台的人数较少,但是由于其涉及微博大v等特定的群体,因此也需得到一定的关注。

(二)被“随手拍”后的处理方式

对于普通大众发现他人的“随手拍”中未经同意出现了自己的形象,但是并无侮辱或丑化之意后的处理方式,调查结果显示:有19.05%的被调查者认为“无所谓,这个行为不侵犯我的肖像权,也不影响我的形象和名誉”;有23.54%的被调查者认为“行为确实侵犯了我的肖像权,但这只是小事,维权太麻烦了”;有26.19%的被调查者认为“行为确实侵犯了我的肖像权,所以要让他删除或者模糊处理有我的形象的‘随手拍,严重的我会采取法律途径维权”;有31.22%的被调查中认为“行为尚未侵犯我的肖像权,只有对方将我的形象用于商用并以营利为目的才是侵犯”。

由此可见,在自己他人发布有自己入镜的照片后,有近一半的人会选择忽视、不管不顾;有三分之一的人会选择视情况而定,趋于选择坚持以“以营利为目的”为标准维护自己的权利;只有四分之一左右的人会选择积极处理。积极维权的那一部分人造成了我们日常生活中常见的“随手拍”纠纷,但是现有法律制度不保护非商用情形的态度使他们在维权途中时常碰壁;三成左右的人选择依照法律维护权利;选择忽视、不管不顾的那一半人面对法律态度平和甚至有些漠然,法律的走向对他们毫无影响。法律的走向对于积极维权的人的影响最大,针对积极维权的那一部分人的维权困境,无论是否删除“以营利为目的”这一肖像权侵权构成要件,肖像权立法都有必要作出回应。

自媒体时代“随手拍”现象极为常见。如今,“随手拍”已成为人们娱乐自己、表达自己的窗口,成为一种随性的生活方式,会产生积极的社会效用,在形式上值得提倡。然而,在“随手拍”拍摄过程、图片发布后都存在一定的肖像权纠纷隐患。特别是在如今肖像权侵权构成要件存在争议、肖像权立法不甚完整、亟待完善的情况下,“随手拍”的同时我们也需要持一种审慎的态度,尽量少拍他人、少发布至公共平台,防止引發肖像权纠纷。针对日益频繁的“随手拍”行为与活动,立法与司法领域也需要对此积极回应,明确肖像权侵权的具体范围,提高人们的可预见性。