基于诊断性测评的高中英语写作课堂行动研究

2019-11-28曹若木

曹若木

摘 要:行动研究是教师对课堂问题的系统探究形式,以解决存在的问题。笔者以太原育英中学2个高中班100名学生为研究对象,通过北京师范大学和外语教学与研究出版社共同开发研制的“优诊学”诊断学习系统对学生英语写作进行阶段性测评,发现其英语写作微技能的主要弱项;通过定性和定量研究确认学生英语写作存在的问题,并针对这些问题进行反复行动研究(计划—实施—观察—反思—重新计划),直到解决学生问题。通过研究发现,“优诊学”是发现问题、制定行动方案、改进课堂教学、提高教学质量的有效工具。

关键词:“优诊学”;英语写作微技能;行动研究

引言

《普通高中英语课程标准(2017年版)》(以下简称《课标》)提出,基于英语学科核心素养的教学评价应将定量评价与定性评价相结合。评价要有利于教师获取英语教学的反馈信息,并对自己的教学行为进行反思和调整,从而促进教师专业水平的不断提高。

本文将高中英语写作课堂与诊断性测评及行动研究有机结合,依托诊断性测评与行动研究理论,以太原市育英中学校2个高中班100名学生为研究对象,通过定量与定性研究确认学生在英语写作中存在的问题,并针对这些问题进行循环往复的行动研究(计划—实施—观察—反思—重新计划),发现行动研究与“优诊学”检测后学生英语写作发生的变化,以期对改善高中英语写作课堂教学、提高高中生英语写作能力有所助益。

理论基础

1.行动研究理论

行动研究最早出现在20世纪初的美国,许多专家学者都为行动研究下了定义。我国学者王蔷和张虹(2014)根据西方学者关于行动研究的定义简单归纳出几个要点:

(1)行动研究是一种系统的、反思性的探究活动,其核心是自我反思;

(2)它由教师针对自己教学中的问题直接参与调查与研究;

(3)行动研究需要一系列的步骤来完成;

(4)其目的是改进教学实践,使教学达到最佳的期望和效果,同时提高行动研究者自身对教育教学过程的理解和认识。

关于行动研究的过程,中外学者有不同的看法,其中最简洁且广为人知的是Kemmis和McTaggart(转引自王蔷、张虹,2014)提出的四个循环往复的步骤,即计划、实施、观察和反思。

2.诊断性测评

诊断性测评是教师课堂教学的重要部分。恰当使用诊断性测评信息可以帮助教师做出合理的教学决策,保障教学质量。教师将诊断性测评与课堂教学融合,分析、解释诊断性评测信息并及时反馈可增强教师决策的目的性,同時也有利于学生及时调整学习策略(武尊民,2017)。

3.“优诊学”诊学系统

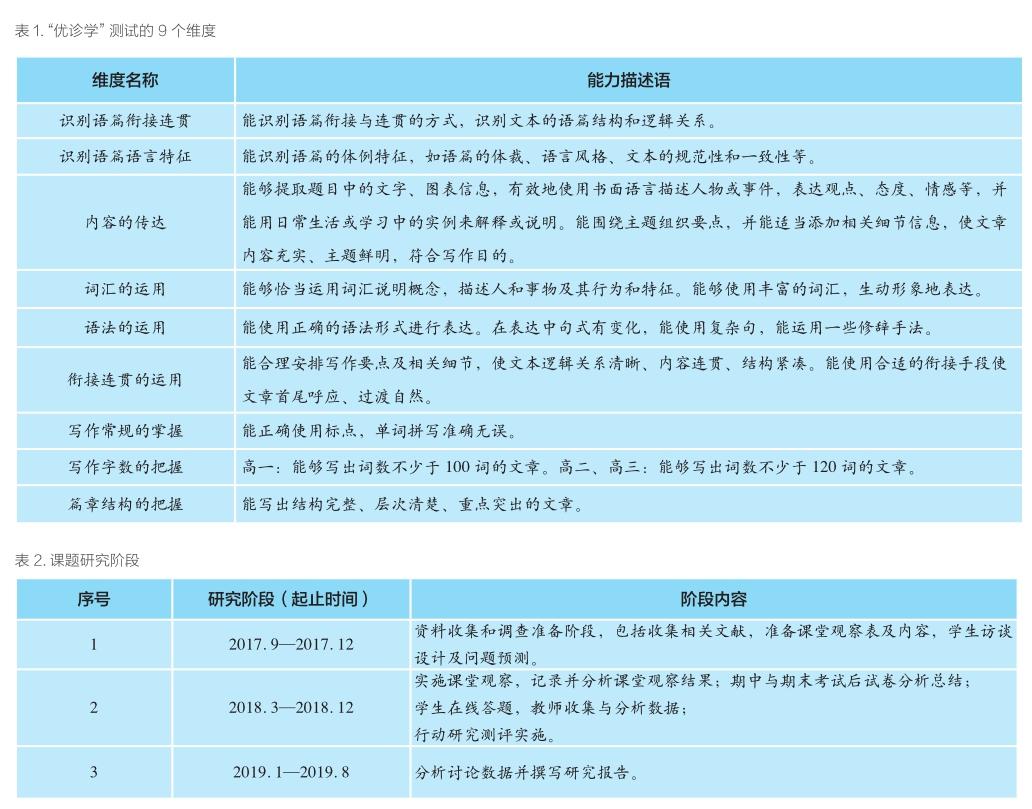

“优诊学”诊学系统(以下简称“优诊学”)是一款在线诊学系统,以学习者在高中阶段的英语学习目标为主要参照,通过“实施诊断—发现问题—提出建议—实施补救—稳步提高”的诊学模式,帮助高中生诊断和评价其学习过程中的优势和不足,为教师和学习者下一步的教与学提供反馈和建议,并提供有针对性的训练和学习资源。“优诊学”的写作测评包含了9个维度(见表1)。

研究方法

1.研究阶段

本课题研究对象为太原市育英中学高中起始年级2个班共100名学生。本项研究的主要阶段见表2。

2.研究问题与研究方法

本项研究需要解决的主要问题如下:

(1)如何在行动研究前确定学生在英语写作中存在的问题?

(2)如何在检测中发现学生在英语写作中存在的问题?

(3)如何确认学生在英语写作中存在的问题?

(4)在行动研究与“优诊学”检测后,学生的英语写作有怎样的变化?

本研究采取定性研究与定量研究相结合的方法。研究问题的具体确认方法如下:通过学生平时作业的完成情况、课堂的表现和考试情况进行分析研究,解决问题(1);利用“优诊学”检测解决问题(2);结合观察法、调查法及“优诊学”测评解决问题(3);通过对存在的问题进行反复行动研究(计划—实施—观察—反思—重新计划),并且在行动研究之后进行“优诊学”检测,解决问题(4)。

行动研究的过程

1.行动研究问题的确认

调查法与观察法结果分析。在“优诊学”测评之前,通过对学生平时作业的完成情况、课堂的表现和考试情况的观察,以及对学生的日常访谈,笔者发现学生在日常写作中遇到的问题如下:(1)词汇问题,即词汇量小和拼写错误。(2)语法问题,即时态错误、语态错误、语序错误等。(3)写作内容问题,即信息不全、字数不够等。

诊断性测评结果分析。“优诊学”为本行动研究提供了细致的测评结果,教师通过诊断性测评也收集了大量数据。图1为高一春季学期行动研究实施前高1707班“优诊学”整体测评数据。

通过分析数据结果,教师发现学生在测评中得分低于20分(满分30分)的微技能分别为:识别语篇衔接连贯、识别语篇语言特征、词汇的运用、语法的运用、衔接连贯的运用及写作常规的掌握。

行动研究问题的确认。通过调查法与观察法,以及“优诊学”数据分析,教师确定了学生在英语写作中的问题:(1)词汇问题,即无法恰当运用词汇进行描述与说明,无法运用丰富的词汇使表达生动形象。(2)语法问题,即无法使用正确的时态与语态、正确的句式结构、复杂句来丰富文章的句式。(3)写作常规问题,标点符号使用不规范;单词拼写错误较多。(4)写作内容问题,写作字数不足,文章要点不全面。(5)语篇问题,无法识别语篇结构和逻辑关系,在写作中无法使用恰当的衔接手段等。

2.行动研究的实施与进程监控

(1)第一阶段(3月):自查问题,学会审题,按体裁训练写作常规及篇章布局

学生通过查看“优诊学”测评结果及分析自己平时写作中的问题,明确自己的薄弱环节。对照高考作文最高一档的评分标准,找出自己努力的方向。同时,教师也帮助学生解读评分标准,指出学生常见的错误,帮助学生分析错误原因。

由于学生普遍存在写作常规问题,因此教师在平时的作业中特别指出此类问题并反复强调,加深学生的记忆。

学生在写作时常常不会审题,导致写作内容有偏差或写作字数不足。因此,教师按照文章体裁(应用文、记叙文和议论文等)帮助学生学会审题及谋篇布局。在帮助学生确定好文章体裁之后,教师带领学生寻找题目中的作文要点,分好段落,列出提纲。之后,教师再采用头脑风暴的形式鼓励学生添加一些合理信息。

(2)第二阶段(4月— 6月):按话题进行文本阅读、词汇及句式训练,完善文章连接方式的运用,穿插范文背诵

笔者按照《课标》的要求,在主题语境的框架之下进行子话题分类,按照话题进行有序的写作训练。

美国语言学家Krashen著名的语言输入假说提出:语言学习者需要可理解输入。理解输入的语言材料是语言习得的必要条件,输入的语言材料应有趣且具有关联性。要习得新的语言结构,仅靠几道练习题、几篇短文是不够的,需要连续不断地有内容、有趣味的广泛阅读和大量的会话(Krashen,1985)。因此,在每个主题语境的子话题下,教师都准备了几篇阅读文章,使学生在写作之前,通过有意义、可理解且有关联的输入材料,为输出作好准备。

在阅读之后,教师还设计了一些和话题相关的词汇及句式训练,以弥补学生在词汇和语法运用两项微技能上的不足。由于大多数学生在这两项微技能上得分很低(不足满分的50%),因此设计的题目难度不大。以“人与自我”主题语境下的“校园生活”话题为例,部分题目如下:

① Our school will become a more enjoyable place in the near future.

② There are varieties of after-school activities in our school.

③ Our teacher encourages us to take an active part in after-school activities.

上述三道題目选取的句子都是简单句,难度不大。这几道题目不仅能帮助学生积累词汇短语,而且通过造句让学生明确句式结构,减少语法错误。

除了简单词、句,教师还选取了一部分难度相对较大的复合句,并涉及了固定句式和特殊句式,在词汇方面也增加了更为复杂或书面化的单词。部分题目如下:

① It has been two weeks since you came to our school for the exchange program, which has benefited all of us.

② What impress us most are your skills.

③ Only by reading widely can we gain more knowledge and broaden our horizons.

学生语篇方面的微技能也需要提升。教师一方面让学生找出以往背诵的高考范文中的连接词,分析这些连接词的功能;另一方面鼓励学生将这些连接词应用于自己的文章中,使文章结构清晰、层次分明。

与此同时,教师根据不同的话题选择一些相应话题的高考范文(一周一篇)让学生们背诵,可以帮助学生培养语感、记忆词汇、熟悉句式结构。

(3)第三阶段(7月—8月):学生暑假自行完成短文练习及复习任务

行动研究的第三阶段正值暑假,教师无法在校系统地进行授课及指导学生写作,因此帮助学生选取了一些难度不大的短文练习,同时要求学生复习前一阶段写作学习中的内容,巩固所学知识,为下一阶段的写作提升作好准备。

(4)第一次行动方案调整

高一春季学期末,学生们参加了期末考试,并进行了第二次“优诊学”测试。根据学生期末考试表现、“优诊学”测试结果以及课堂观察,笔者发现:大多数学生的弱项并无明显的改善。英语程度较好的学生完成低难度的写作训练较容易,但是无法顺利完成难度较高的训练;英语基础较薄弱的学生勉强可以完成大多数低难度写作训练,却完全无法完成较高难度的训练。通过对部分学生进行访谈,笔者有如下反思:首先,学生对于复合句及特殊句式的掌握并不理想,部分训练对于高一的学生略有难度,教师应该降低训练的难度。其次,高一学生学习科目较多,精力有限,无法真正落实与消化所有的写作训练题目,也无法做到一周背会一篇高考范文。再次,教师对于所谓“高考范文”的认识也有局限性,提供的文章对学生写作能力的提高帮助有限。因此,笔者对于第四阶段的行动方案进行了调整。

(5)第四阶段(9月—11月):结合课本,夯实基础,注重落实

在发现了之前阶段的问题后,笔者调整了行动方案。

第一,保留难度较低的写作练习,帮助学生夯实基础,先巩固学习必修课本中的词汇、简单句和较为简单的复合句。第二,将话题写作练习与课本相结合,充分利用课本资源。如在学习外研版《英语》(新标准)必修五Module 1的时候,话题写作就选用“人与自我”主题语境中的“语言学习”。课本中的语言材料可以作为写作的可理解性输入材料,写作练习可以作为课本语言材料的输出成果。这样的设计减轻了学生的学习负担,也控制了学习的难度。第三,取消每周一篇的英语范文背诵,改为背诵课本中的句子。课本中的文章均为精选篇章且语言地道,教师选出一些学生无法独立写出的句子,并帮助学生分析句式结构及内容,便于学生将所学知识内化。