天水方言父母称谓的共时分布及历史层次

2019-11-28陈顺成

陈顺成

(延边大学 朝汉文学院,吉林 延吉133002)

一、天水方言父母称谓的共时分布

(一)父母称谓的数量和组配

郭熙、胡士云将汉语方言中的父亲称谓归纳为“父”“爸”“爷”“爹”“大”“伯”六类;[9]121,[10]167雒鹏等所列甘肃方言父亲称谓的九种语音形式,[7]24也可合并为六种基式:“父”“爸”“爷”“爹”“大(达)”“老”。天水方言父亲称谓共出现了其中的四类:“父”“爸”“爷”“大”。胡士云将汉语方言中的母亲称谓归纳为“母”“妈”“娘”“奶”“媪”五类,[11]168天水方言母亲称谓出现了其中的三类:“母”“妈”“娘”①天水方言中“娘”有两种语音形式和用法,本文将本音[niɑŋ13]记为“娘1”,变音[niã13]记为“娘2”。。

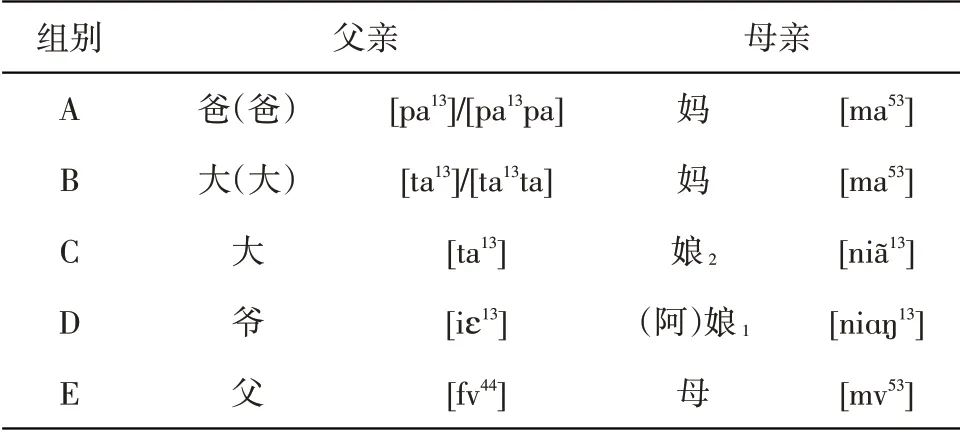

按父称和母称使用时的组配情况,可将天水方言父母称谓分为五组(见表1)。

表1 天水方言父母称谓词及其组配

本表依使用频度的高低先后排列。A组可用为面称和背称,面称多用重叠式,“爸(爸)”使用人口主要为城区居民和乡村年轻人,即所谓新派;B 组可用为面称和背称,“大(大)”使用人口主要为城区老年居民和乡村中老年人,即所谓老派;C组可用为背称,但使用范围较窄,多见于固定结构;D 组除“阿娘”极少数情况下可用为背称外,“爷”不用为面称和背称,只见于固定结构;E 组不用为面称,偶尔可用为背称,常用在书面语中。

雒鹏等指出天水话中的“爸”读如“爬”。[7]25本文作者为天水人,当地方言中确有古全浊塞音塞擦音声母仄声字读送气音的,如“病”“肚”“跪”“在”“赵”“褯(子)”等字声母分别读为“/pʻ/”“/tʻ/”“/kʻ/”“/tsʻ/”“/tʂʻ/”“/tɕʻ/”,此类字王廷贤先生等已多有罗列。[3]6,[4]129-131;139-141,[12]191但就笔者所知,天水方言中“爸”字的声母未见有读如送气音“/pʻ/”的。

(二)父母称谓组成的父母辈称谓

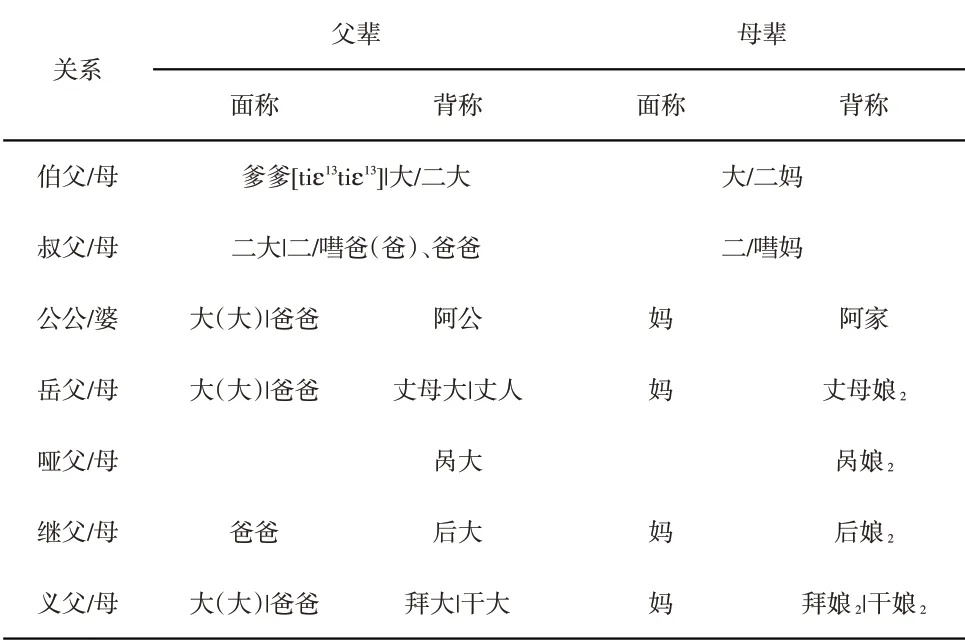

天水方言中的父母称谓可指称或参与构成其他父母辈①本文“父母辈”包括血亲中的伯父/母、叔父/母、哑父/母,姻亲中的公公/婆、岳父/母,以及不以血缘和婚姻关系为纽带的继父/母、义父/母。称谓,在此一并列出相关称谓及其使用情况(见表2)。

表2 天水方言父母辈称谓词及组配

上表有几个问题需要说明:

(39) 钝 角 顶 苞 苔 Acrobolbus ciliatus(Mitt.)Schiffn. 熊源新等(2006);杨志平(2006)

第一,称谓“大[ta13]”与排行“大[ta44]”不同音,表中“大(大)”“大妈”指单用和可重叠的父称、父母合称,“大/二/嘒大”“大/二/嘒妈”指伯/叔父、伯/叔母;“伯父/母”类中,“爹爹”和“大大”专指大伯父;“叔父/母”类中,“爸爸”专指最小的叔父;“公公/婆”类中,对其兄弟妯娌的背称可带排行;“岳父/母”类,对其兄弟妯娌的背称可带排行;倒插门者,所生子女称呼其为“爸爸”,不称“大(大)”。另,称叔父和面称公公、岳父、继父、义父的“爸爸”属于新派。对自己生父母及继父母的称呼中,所有的面称均可用为背称。此外,“哑父/母”“继父/母”类中的背称“呙大”“呙娘2”和“后大”“后娘2”较多用为叙称。

第二,表示“傻”“哑”义的[kua13],有人写作“瓜”,雒江生先生曾考证认为本字为“蜗”。[13]36其实本字或许为“呙”。《说文解字》:“呙,口戾不正也。从口冎聲。”段玉裁注引《通俗文》:“斜戾曰咼。”“呙”本指嘴部歪斜,引申指因嘴部歪斜而口齿不清。因傻瓜多口齿不伶俐,又引申出“傻”义,再扩大指无法言语的“哑”。与之相关,“呙子”在天水方言中有两种读音:[kua13tsɿ53],指称痴傻愚钝之人或无法言语的哑巴;[kʻua53tsɿ13],蔑称言语异于本地的外地人②此观点受西北师范大学周玉秀师2006年5月23日训诂学课程讲授内容启发。。

第三,表示“小”义的[suei44],有人记作“碎”。《汉语大词典》:“碎,方言。谓年龄幼小。参见‘碎女’、‘碎娃’。”按:“碎”为同音假借白字,雒江生先生考证本字为“嘒”。[14]47雒氏的结论应当是正确的,此处再增补一条书证。《魏书·术艺传·张渊》:“丈人极阳而慌忽,子孙嘒嘒於参嵎。”原注:“嘒,小貌。”又《广韵·霁韵》:“嘒,呼惠切。”中古为晓母字,今普通话读为[xuei51],普通话去声字天水话读为平调44.“嘒”从“彗”得声,《经典释文·礼记曲礼音义》:“彗,音遂。”“彗”为邪母字,现代汉语和方言中有声母读“/s/”的,如“穗”。声韵调和意义均妥帖,故本字当为“嘒”无疑。

(三)父母称谓的使用特点

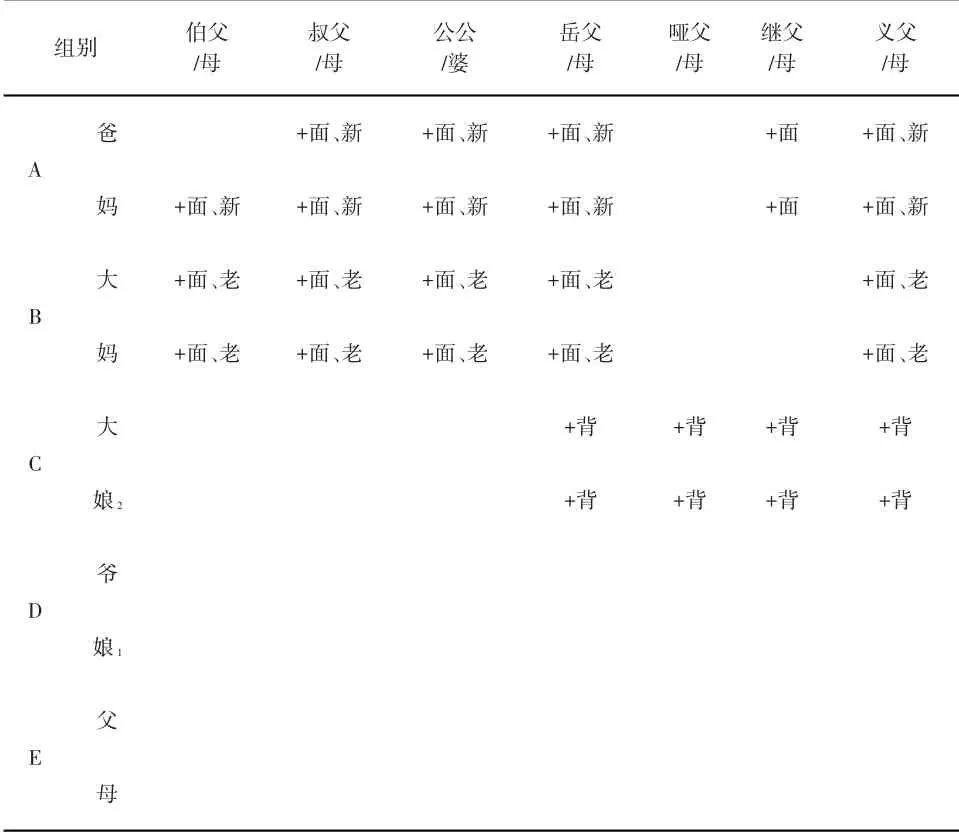

为了后文讨论方便,父母称谓构成的父母辈称谓及其使用情况见表3.

表3 天水方言父母称谓词使用情况③“+”表示组中的某父母称谓可指称或构成某类父母辈称谓,“面”、“背”指面称、背称,“新”、“老”指新派、老派。

上述表1~表3反映出,天水方言中的父母辈称谓存在不对称的情况:

第一,数量不对称。父称有“父”“爸”“爷”“大”四个基式,母称只有“母”“妈”“娘”三个基式。但这种不对称只是字形上的,实际上由于“娘”有二音,所以在词语数量上二者是相等的。

第二,功能不对称。父称中“爸”“大”可以构成较为复杂的形式指称父辈,“爷”“父”功能单一;母称中“妈”“娘2”可以构成为较为复杂的形式指称母辈,“娘1”“母”功能单一。即使同一组称谓,其功能也不对称。如“妈”可以指称伯母,但“爸”不能指称伯父;“大”可以指称伯父和叔父,但“娘2”却不能指称伯母和叔母。

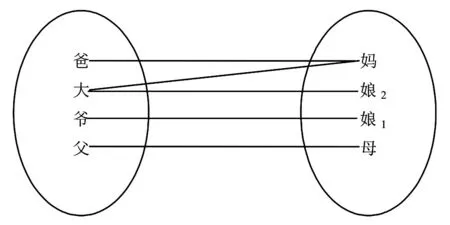

第三,组别不对称。引起同一组称谓功能不对称的原因,主要是存在一种父称对应两种母称或一种母称对应两种父称的情况。这点在表1中已经可以看出,父母称谓各有四个基式,但是可以组合成五组。现整理如下页图1.

在一个独立的方言点出现四种父亲称谓和四种母亲称谓,而且同一父母辈亲属用不同的称谓词,同一称谓词又可以指称不同的亲属,这本身就反映出汉语亲属称谓的庞杂纷繁。以上现象同时也带给我们诸多困惑:为什么一个方言点同一亲属称谓会在共时层面存在数种不相同的语音形式?这种同一亲属称谓形式各异的状况是如何形成的?共时层面上的分布是否可以追寻其历史层次?

图1 天水方言父母称谓对应方式

二、天水方言父母称谓的文献考察

在列举天水方言父母称谓的基础上,我们有必要考察文献中以上称谓词的记载和使用情况。

(一)父亲称谓的文献考察

“父”是汉语中称呼父亲历史最悠久的称谓词,甲骨文时代就已产生,一直沿用到现代;从汉代前后言文逐渐分离后,多用作书面语。

“爸”最早见之于《广雅·释亲》:“爸,父也。”其后字书《玉篇》、《广韵》所记相同,部分字书标示其为方言词。《集韵·祃韵》:“爸,吴人呼父曰爸。”《龙龛手鉴·卷四》:“爸,楚人呼父也。”《正字通》:“侇语称老者为八八,或巴巴,后人因加父作爸字。吴人称父曰爸。”但清代以前文献中很难见到直接用“爸”的语料。从晚清小说《官场现形记》、《老残游记》等开始至“国语”运动以后,“爸(爸)”用例渐次增多。[11]273,[10]168清代学者指出“爸”即“父”之本音。王念孙《广雅疏证》:“爸者,父声之转。”章太炎《新方言·释亲属》:“今通谓父为爸。古无轻唇音,鱼模转麻,故父为爸。”(李鼎超认为“爸”为“伯”之音转,[15]199郭熙已经指出其误)清儒对“爸”为“父”之古音的说法得到了现代汉语方言和朝鲜汉字音的证实,[10]167但是这个古已有之的称谓为什么很少见之于文献,而且在现当代才大范围使用呢?胡士云和郭熙认为“爸”是外来的,与满人的南下统治有关。[16],[10]172但这仍然有疑问,近代字书中的记录明显反映出该词属于南方方言,如前揭《集韵》和《龙龛手鉴》。另如郭熙所举:明周婴《巵林·卷七》:“单家呼父谓之爸。”《广东通志·卷五十一》:“广州谓父曰爸,亦曰爹。”郭氏自己也指出使用“爸”的要么是方言,要么是某个什么人家,均不是常规称谓,可见“爸”不在“正式语言”之中。既然不在正式语言,这说明“爸”可能在语用上有特殊之处(讨论详后)。

“爷”假借自疑问语气词“耶”,传世文献中“耶(爷)”作为父亲义亲属称谓词不晚于东晋,中古时期多见于南方文献。[17]33王羲之《杂帖》:“吾平平,比服寒食酒,如似为佳,力因王会稽,不一一,阿耶告知。”南朝时期用例渐多。齐王琰《冥祥记·史世光》:“其家有六岁儿见之,指语祖母曰:‘阿爷飞上天,婆为见否?’”梁僧宝唱等集《经律异相》卷四十四:“让父先上,儿便唤言阿耶可飞。父即欲飞,堕岩石上,身体粉碎。”汉语中“爷(耶)”的来源,胡士云推测可能来源于少数民族语言,[9]130刘凤翥认为是从鲜卑语中借来的,[18]75雷春辉认为有可能来源于古藏语。[6]186源自与民族语言接触而来的推测缺乏文献支持,目前所见最早使用亲属称谓“耶”的基本均为南方文献,如同疑问语气词“耶”由南向北扩散一样,亲属称谓词“爷(耶)”也经历了由南向北扩散的过程。[17]35唐代开始,“爷”在南北文献中都有记载,并且泛化用为对人的尊称,也用作对祖父的称呼,父亲义则被“爹”替代。调查发现,现代汉语中以“爷”称呼父亲的用法多保留在南方和西南方言中。[9]123,[10]171天水方言中通常用作祖父的称谓,偶尔也有用作父称的(例释详后)。

“大”(也有写作“达”“答”的)在历代字书中不见亲属称谓义项,始见于明代文献。《金瓶梅》二十六回:“我的亲达达,你好歹看奴之面,奈何他两日,放他出来。”又三十回:“金莲便问道:‘教你拿酒你怎的?拿冷酒与你爹吃,原来你家没大了。’”此后明清文献习见。[19]65明沈榜《宛署杂记·民风二·方言》:“父曰爹,又曰别,平声。又曰大。”明陈士元《俚言解》:“河北称父为大,又讹为达。”《醒世姻缘传》四十八回:“你达替俺那奴才餂定!你妈替俺那奴才老婆餂屄!”《陕西通志》(1735 年):“以父为达。”清王廷绍《霓裳续谱·二月春光实可夸》:“伤心煞了我,泪如麻。不知道是孩子的大大,奴家的他,将来是谁家,落在那一家?”“大”(“达”“答”)为“爹”的同音假借白字(讨论详后)。

“爹”始见于《广雅·释亲》:“爹、㸙,父也。”宋本《玉篇·父部》:“爹,屠可切,父也。又陟斜切。”“㸙,之邪切,父也。”《广韵·麻韵》:“爹,羌人呼父也。陟邪切。”又《哿韵》:“爹,北方人呼父。徒可切。”“㸙,吴人呼父。正奢切。”《六书故》(卷十五):“岷俗呼父曰爹。”“爹”、“㸙”为同源字。钱大昕《恒言广证》云:“《广雅》爹、㸙,父也。爹、㸙本奓、奢,实一字。《说文》奢籀文作奓。后人称父为奓,或为奢,故变文从父耳。”文献中以“爹”称父始见于中古汉语。《梁书·始兴王儋传》:“民为之歌曰:‘始兴王,人之爹。赴人急,如水火,何时复来哺乳我?’”该歌谣也见于《南史·王儋传》,其后有解释:“荆土方言谓父为爹,故云。”“爹”从“多”得声,后者中古音为“[ta]”,文献中有以之称父的记载。南齐僧伽跋陀罗译《善见律毗婆娑》:“阿摩多多者”,注解为:“阿摩是母,多多者言父也。”隋阇那崛多译《佛本行集经》(卷四五):“到已长跪,白父母言:‘奄婆、多多,我实不用行世五欲,愿修梵行。’”佛经名称“般若波罗蜜多”里的“多”字也念“[ta]”。赵翼《陔余丛考》:“《隋书·回纥传》:‘以父为多。’《唐书》:‘回纥阿啜可汗,亦呼其大相颉干迦斯曰:儿愚幼,惟仰食于阿多,国政不敢与也。’”回纥称父为“多”之事,文献中也有写作“爹”的。《唐会要·回鹘》:“可汗又拜泣曰:‘儿愚幼无知,今幸得立,惟仰食阿爹,国政悉不敢闻也。’回鹘谓父曰阿爹。”《旧唐书》作“阿爹”,《新唐书》作“父”。以上文献及其内容的复杂性质,导致学者们对“爹”的来源持有不同的认识:汉译佛经原典中的梵文“tata”,西晋竺法护译作“天父”,朱庆之据此认为“爹”来自梵文;[20]155胡士云、郭熙根据文献用例和现代少数民族语言,推测“爹”可能来源于北方少数民族语言,胡士云还认为“爹”与“爷”为同源词;[9]130,[10]167雷春辉从汉藏语言对比的角度,认为“爹”译自古藏语。[6]187新近,储泰松经过与汉译佛经和民族语言比较后发现,“爹”是汉语固有词,源自外来民族语言的可能性不大。[21]593《广韵》中“爹”有“陟邪切”和“徒可切”二音,其历史演变陈燕等已有详细说明,[22]145此处不再赘述。虽然陈燕认为“爹”在唐初已有甲徒可切乙陟邪切二音,但就天水方言而言,“大”无疑是近代入声消失(胡士云认为大约在明代[11]275)以后才用来记录“徒可切”的同音假借白字;“爹”则依据端知不分继承了中古“陟邪切”的读音。二字在天水方言中语音和意义分化,“爹爹”专指“伯父”,“大(大)”既可指父亲,也可指称伯叔。

(二)母亲称谓的文献考察

“母”是汉语中称呼母亲历史最悠久的称谓词,甲骨文时代就已产生,一直沿用到现代;从汉代前后言文分离后,多用作书面语。

“妈”最早见之于《广雅·释亲》:“妈,母也。”其后字书《玉篇》、《广韵》所记相同。根据“父—爸”的语音关系,“妈—母”当也有语音联系,故方以智《通雅》认为“妈”为“母之转也”。但上古“母”是之部字,“妈”所得音的“马”为鱼部字,连接二者的桥梁是本作“姆”或“娒”的“姥”字。《广韵·姥韵》:“姥,老母。或作姆,女师也。莫补切。”《正字通》:“姥,老母也。”《广韵·侯韵》:“姆,女师。”《说文·女部》:“娒,女师也。从女每声,读若母。”段玉裁注:“母即娒也。”本为传授女子妇道的女师。《仪礼·士昏礼》:“姆纚、笄、宵衣,在其右。”郑玄注:“姆,妇人五十无子,出而不复嫁,能以妇道教人者,若今时乳母矣。”《礼记·内则》:“夫使人日再问之,作而自问之,妻不敢见,使姆衣服而对。”郑玄注:“姆,女师也。”《左传·襄公三十年》:“宋伯姬卒,待姆也。”杜预注:“姆,女师。”引申指母亲、公婆,用“姥”记载。古乐府《琅琊王歌辞》:“公死姥更嫁,孤儿甚可怜。”《玉台新咏·古诗〈为焦仲卿妻作〉》:“便可白公姥,及时相遣归。……勤心养公姥,好自相扶将。”胡士云认为《广韵》中指老母与后来用作外祖母称谓有关。[11]270但老母义“姥”和外祖母义“姥(姥)”不同音,“姥”本来即指年迈的母亲,如上举《仪礼》郑玄注,后来词义扩大指所有年龄段的母亲。“妈”则是“姆(姥)”的后起之字,字书中虽然见之较早,但文献用例始见于近代。宋赵彦卫《云麓漫钞》卷三:“韩退之《祭女挐文》自称曰阿爹,阿八,岂唐人又称母为阿八?今人则曰妈。”南宋庄绰《鸡肋编》:“今人呼父为爹,母为妈,兄为哥,举世皆然。”《二十年目睹之怪现状》第六回:“忽然一个小孩走进来,对着他道:‘爸爸快回去罢,妈要起来了。’”天水方言中“妈”与“大”、“爸”相对。

“娘”用以称呼母亲与“爷”对应,本作“孃”。《木兰辞》:“旦辞爷娘去,暮宿黄河边。”《古文苑》卷九作“耶孃”。段玉裁《说文解字注》:“《广韵》:孃,女良切,母称。娘,亦女良切,少女之号。唐人此二字分用画然,故耶孃字断无有作娘者。今人乃罕知之矣。”但晚唐时期已借“娘”为“孃”。[23]100敦煌变文《大目乾连冥间救母变文》“总不见阿孃”,伯2319 号写作“孃”,斯2614号写作“娘”;《报慈母十恩德》“耶孃不为其身”,斯5591 号写作“孃”,斯5601 号写作“娘”。“阿娘”与“阿爷”对应,始见于中古文献。《隋书·杨勇传》:“勇昔从南兖州来,语卫王云:‘阿娘不与我一好妇女,亦是可恨。’因指皇后侍儿曰:‘是皆我物。’”敦煌变文《舜子变》:“阿耶取(娶)一个计(继)阿娘来,我子心里何似?”天水方言中“娘2”与“大”相对,“娘1”与“爷”相对,“娘1”单独指母亲时有前缀“阿”。“娘2[nia]”与“娘1[niɑŋ]”阴阳对转,这不难理解,但问题是为什么会发生这种音转呢?上文说过,“大”是入声消失以后用来记录“爹徒可切”的同音假借白字,所以有关“娘2”字音出现的一种可能的解释是受了“大”的语音感染同化而来。宋代前后“爷”开始作为祖称,“爹”取代“爷”成为父称,明代前后“爹”的语音又因入声的消失分化为“大”。在此过程中,父称发生了语词的更替,但较早时候与“爷”对应称母的“娘”却保留了下来,为了适应“爹徒可切[ta]”的音变,于是其鼻音韵尾“[ŋ]”脱落,但仍旧保留了鼻化韵“[niã]”。

三、天水方言父母称谓的历史层次

(一)父母称谓的历史层次

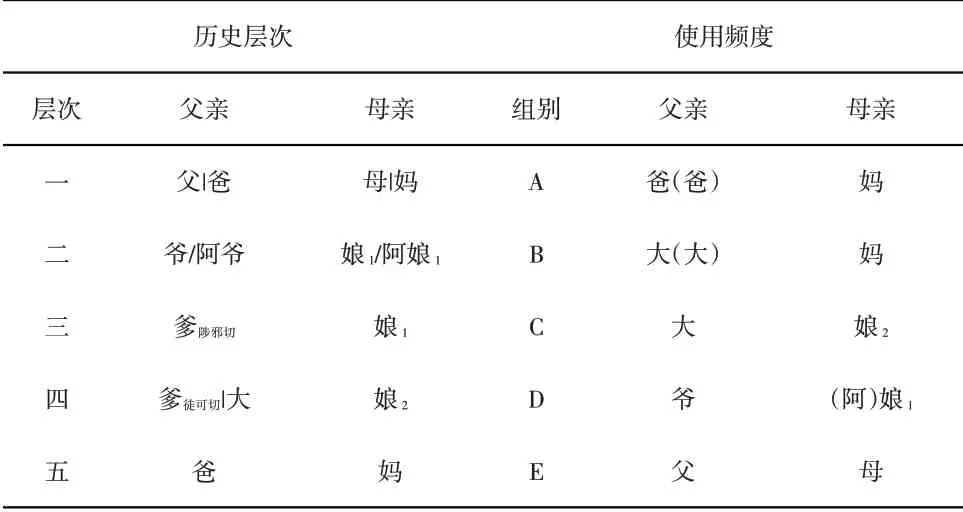

至此,我们可以总结出与天水方言有关的父母称谓的历史层次:第一层次:“父—母”“爸—妈(姆、姥)”,始于上古,一直沿用到现代;第二层次:“爷—娘1”“阿爷—阿娘1”,始于中古前期,沿用至宋代;第三层次:“爹陟邪切—娘1”,始于宋代,沿用至明代;第四层次:“爹徒可切|大—娘2”,始于明代,沿用至当代;第五层次:“爸—妈”,复兴于清末民初,沿用至今。天水方言父母称谓的历史层次和使用频度见表4.

由表4可见,天水方言父母称谓的历史层次和使用频度存在较为严整的对应关系:越是时代层次较早的称谓,越是在现代使用较少。具体来说,第一层次中的“父—母”现代使用频度最低(E组),常用于书面语,偶尔可用为背称,不用为面称;第二层次的“爷—(阿)娘1”使用频度次低(D组),只见于固定结构,除“阿娘”极少数情况下可用为背称外,“爷”已不用为面称和背称;第四层次的“大—娘2”使用频度稍高(C组),可用为背称,但使用范围较窄,多见于固定结构;第五层次的“爸—妈”使用频度最高(A 组),可用为面称和背称,且新派多使用“爸(爸)”。

同时,也有三处例外:第二层次、D 组中的“阿娘1”天水方言中无对应的“阿爷”;第三层次中的“爹陟邪切—娘1”现代天水方言未见使用;天水方言中使用度仍然很高的B组“大—妈”无对应的历史层次。我们推测天水方言中曾经有一个“阿爷”—“阿娘1”对应的阶段,但是“阿爷”随着“爷”变为祖称而消失;还有一个“爹陟邪切”—“娘1”对应的阶段,但是“爹徒可切”最终胜出,“爹陟邪切”义被代替后只保留在伯父称谓中。而且与“娘1”对应的“爹陟邪切”,事实上可能在早期读作“[tia]”,是“[tiɛ]”的音变,现代“嗲”还保留有这个读音。以上两组称谓在历史文献和现代方言中均有分布,可作为此处推测的一个旁证。至于“大—妈”无对应的历史层次问题,下文再行分析。

表4 父母称谓的历史层次和使用频度

另外,时代最早、第一层次的“爸—妈”在天水方言中使用度最高,这是因为二者系“父—母”的音转。两组称谓虽然历史久长,但后一组逐渐只保留在书面语背称中,前一组则在书面语和口语中则经历了“起死回生”的过程。

(二)相关分析

以上只是从文献记录出发对天水方言有关父母称谓词来源时代的平面列举,因为缺乏方言文献,所以无法准确断定前后层次替代的具体时间。事实上,考虑到语言发展的渐变性,每个层次之间并没有明确的界限,前面提到过的一种父称对应两种母称(“大—妈/娘2”)或一种母称对应两种父称(“妈—爸/大”)的情况就是明证。而且即使是同一组称谓,其前后替换可能也并不一定同步,这可从第五个层次和第四个层次有重叠得到启发。由于“大”适应了“妈”的韵母,所以沿用了一个世纪,但是本世纪开始,“大”急剧衰落。

此外,天水方言中一些词语、结构等也可以证明这种新旧质素共存或不同组别纠葛的情况。第一,词语。如指称伯父的“爹爹”“大大”中“爹”“大”共用,指称母亲时“娘1”“娘2”“妈”共用,表示父子义的“爷父”中“爷”“父”共用,表示母子义的“娘1母”中“娘1”“母”共用。此外,“娘家”一词也保留了“娘1”。第二,固定结构。如表示没有父母义的“没大没娘2”和无人管束义的“没爷娘1”,“大—娘2”和“爷—娘1”两组共用。时间越早的词语,其词义泛化或抽象化程度更高,所以“没爷娘1”在天水方言中已经引申出无人管束之义。第三,感叹语。如“天爷爷”“天老爷”“天大大”中的“爷”“大”原本均为父称同义词,“大大娘娘2”“我娘娘2”“天妈妈”中的“娘2”“妈”均为母称同义词,同组称谓之间在用为感叹语时依然保持着一致性。第四,詈语。如“你大的毬”“你妈的屄”中“大—妈”相对,属于新老词语共用;“日你/他娘2”为老派用法,“日你/他妈”则属于新派用法。

有一个值得注意的问题是,第一个层次和第二个层次之间的时间跨度非常大。限于文献,暂时无法详细讨论。郭熙认为口语中父称经历了“爸—爷—爹—爸”的演变过程,[10]173就天水方言而言,这个过程可以进一步描述为“爸—爷—爹—大—爸”。相对父称,母称也应当经历了“妈—娘1—娘1—娘2—妈”的演变。雒鹏等曾对甘肃方言父亲称谓的时间层次做过探讨,结论为:“父”和“爸”为使用时间最早、最长的称谓;“爹”和“大(达)”一类出现在三国以后且使用地域较广;“爷”虽然出现较早,但宋代以后用为祖称,所以只能在今甘肃方言的一些习用语中见到“父亲”义用法。[7]26我们认为以上探讨可能并未准确揭示出方言中父亲称谓的时间层次,也缺乏对不同时间段词语更替的微观考察。

另外,郭熙指出,近代文献中“爸”不是常规称谓,不在“正式语言”之中。[10]167天水尤其是农村方言中,“爸”最早只有两种用法:一为对叔父的称谓,二为倒插门者所生子女对其的称谓。“爸”与“大”比起来,其使用范围明显狭窄许多,“大”基本可以参与构成所有的父辈称谓,这可从表2、表3 看出。而且“爸”的第二种用法,在语用中明显带有区别亲疏的色彩。现代天水方言中“爸”之所以出现第三种用法,用以称父及其他父辈,并逐渐取代“大”,是因为受普通话的影响。“爸”的三种用法不在同一历史层面上。

四、结 语

在同一方言点的共时层面出现同一称谓的数种不同的语音形式,其来源无非以下情况:古语和今语共存,外地方言和本地方言共存,通语和方言共存,民族语言和本族语言共存,外语和汉语共存。其中不同方言和不同语言之间的融合,部分源自地域接触,部分源自人口迁入,部分源自民族接触,部分源自文化接触。以上诸种情况不论是在汉语史上还是在天水的历史上都曾出现过。换言之,语言接触和历史遗留是有纠葛的,我们的任务是设法通过共时层面的分布探寻其历史来源与演变。

天水方言中的亲属称谓,正处于一个较为剧烈的变化期。随着当地教育水平的逐步提高和普通话的逐渐推广,原来在城乡大量使用的称谓词如“大”“娘2”“爹爹”“丫丫(姨母)”“婆(奶奶)”等,使用范围迅速缩小,部分已濒临消失。在推广普通话的同时,注意保护语言资源的多样性,留住乡音,尤其是留住自然母语中有关的亲属称谓,某种意义上也就是在留住我们的记忆和根。