会话叙事视角的缺省语义空间探析

2019-11-27朱冬怡

朱冬怡

(陕西师范大学 外国语学院,陕西 西安710062)

一、引言

会话叙事是自发性会话交际中出现的故事讲述活动。会话叙事最初作为自发性会话的次级活动类型,发端于20 世纪六七十年代Labov(1972)等对口语经历叙事的分析,以及Sacks、Schegloff 和Jefferson 等对叙事话语序列的分析 (赵玉荣 2013,2014)。早期对会话叙事予以重视的是Fludernik(1996:13-19),她采用“自然叙事”这一说法,指出在正常的、日常交谈中自然而然发生的一种自然叙事值得研究,它常用来区别未经考虑而作出的叙述以及有“构建性”的人物且出现在具体讲故事语境中的叙述;会话叙事为更加复杂、更加微妙的文学创作提供各种“胚胎性、类型化的资源”。但最早将“会话叙事”作为术语并进行研究的是Norrick(2000:27),他将会话叙事定义为不同于文学文本叙事的自然叙事,是一种出现于日常自然会话中的故事讲述活动,具有面对面互动交际、话题动态发展、话轮转接没有固定次序和长度限制的叙事特点。而赫尔曼(2002:149)也提到故事产生和处理方面的事实不能被预先限制在偶然和不可预见的范围之内,而应置于叙事交际参与者的实际活动之中。由此,我们应重新思考会话叙事中故事话语的叙述与受述策略,也就是故事信息代码的输出与故事信息传递之间的关系。

近年来学界对会话叙事的关注主要集中在互动方式、会话序列、叙事身份及叙事结构等认知建构问题上(Norrick 2000;赫尔曼 2002;赵玉荣 2014),对于叙事视角的研究几乎则完全集中在文学叙事文本的分析上(赫尔曼 2002;王晓阳 2010)。本文通过厘清文学叙事文本及会话叙事话语中真实作者和真实读者(或称叙事听者)、叙述者与受述者、隐含作者与隐含读者(或称隐含听者)等身份的区分,拟从会话叙事中叙述者和受述者的叙事视角转换层面所暗含的信息默认来对叙事视角进行探微。

二、叙事视角中叙述者与受述者的多面观

叙述视角是故事讲述过程中叙/受述者认知的方位定位,是被叙述的情境与事件得以表现的一种视点概念。视角被认为是源自叙述者与叙述行为、叙述者与受述者,以及叙述者与被叙之间的思维输出关系表现(Lanser 1981:23)。叙事视角可以反映叙述者与故事之间的关系,是叙述者主体性的特定表现。无论是文学文本叙事还是日常会话叙事,视角概念对叙事结构的研究有着重要的窥探作用,这是由于构成文本世界和会话叙事的任何故事或事件都需要通过叙述者所选择的特定视角进行分析和阐释。

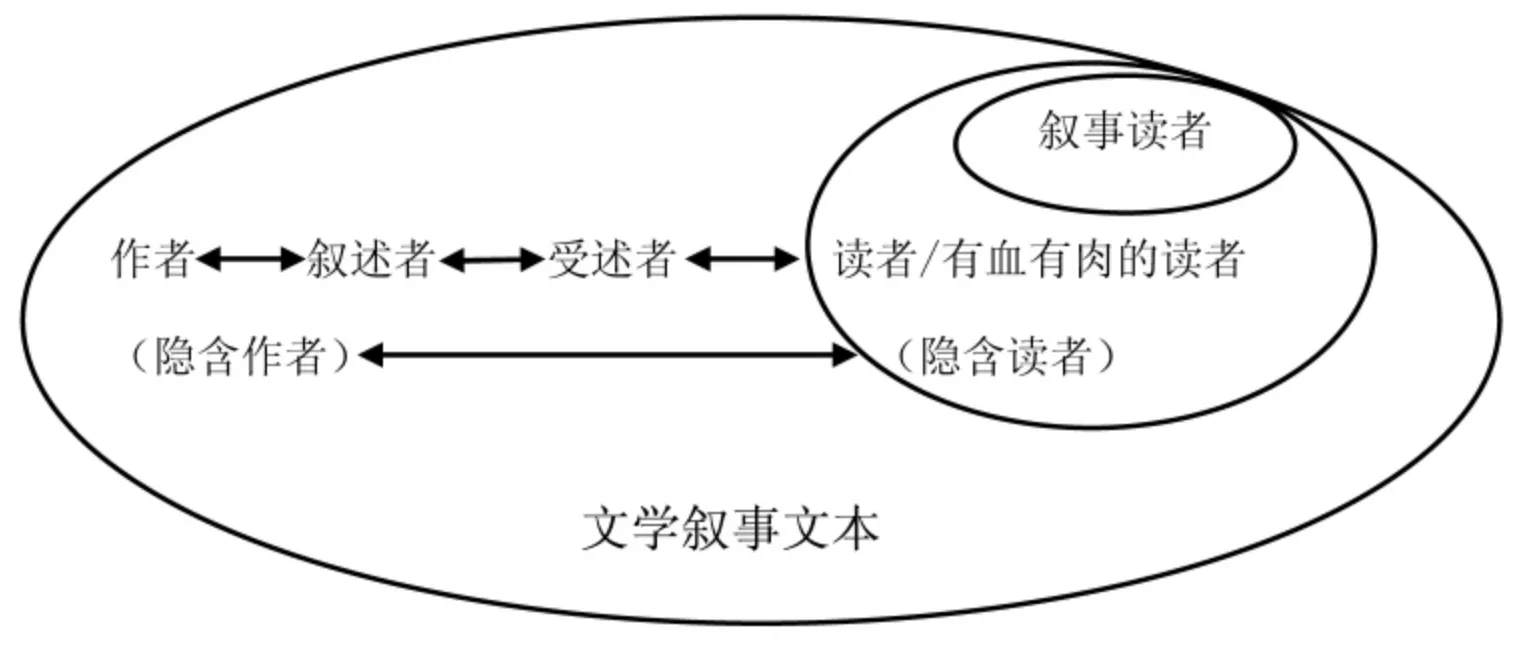

文学叙事文本中的叙述者地位相当于日常会话交际中的言者,他是组织叙事文本的核心;受述者地位相当于日常会话交际中的听者,是接收和核查叙述信息的关键。Chatman(1975:303)认为叙事是一种交际行为,其中信息发送者和信息接收者是交际行为的必然组成部分,真正的作者、隐含作者或叙述者都归类于信息发送者之列,而真正的受众(包括听者、读者、观看者等)、隐含受众或受述者归类于信息接收者之列。这种划分更易于我们理解叙述者和受述者在开启叙事视角的过程中对叙事信息所产生的不同叙述输出和受述输入之表现。叙事声音指称的“我”或“你”,既可以是文本内的,又可以是文本外的,它所指称的“我”可能是叙述者-主人公,也可能是替作者发声的隐含作者;而“你”可能是受述者-主人公,也可能是作为实际读者的真实的你。因此,厘清叙述者和受述者在文学文本叙事以及日常会话叙事中的主体间关系是文学叙事文本或日常叙事交际可以被顺利理解的关键。

费伦(2002:172)就文学叙事文本中受述者、叙事读者和第二人称叙述的关系厘清了以下概念:叙述者是讲故事的人,而受述者就是叙述者直接与之说话的读者;受述者有可能与理想叙事读者相吻合,也有可能不吻合。在文学作品的字里行间所想传达出的作者的声音中,“叙事读者(narrative audience)是虚构世界内部的观察者,在有血有肉的读者的意识中被采纳,这种读者据此把虚构的行为视为真实的”(同上:172);而“隐含作者则是对叙述文本‘以某种顺序排列某些词’,并在其中嵌入他的价值,是由于一些选择造成的,而进行这些选择的那个意识就是隐含作者”(同上:171)。对于这些概念的阐述,费伦通过洛里·穆尔的作品《如何》给出了剖析,例如作品的开头处:

(1)……一个星期,一个月,一年。感到有人发现了你,安慰你,需要你,爱你,而有时似乎感到厌倦了。当伤心和烦躁时,走出闹市区去看场电影。买玉米花。这些事如过眼烟云。一个星期,一个月,一年。(费伦 2002:108)

例(1)中,短篇故事的开端设置了萦绕于真实读者心间的“你”的出现,而“内在的文本的‘你’——受述者-主人公与一个外在的文本的‘你’——有血有肉的读者”之间的区别(费伦 2002:108),是作者与读者、隐含作者和叙事读者在深入文本的情感推导过程中,设置的新的一层互动信息默认,其中有血有肉的读者,即作为真实读者的我们,在日常语境下进行的是一场自助式的视角切入与消解。同样,意大利作家伊塔洛·卡尔维诺在其作品《如果在冬夜,一个旅人》(2012)中,通篇使用“你”作为作者的对话者、思考者,卡尔维诺用小说搭起了内在文本中的“你”与外在文本中的“你”,以及隐含作者与真实读者之间的视角迷宫:

(2)……这本刚刚出版的书使你感到特别高兴,因为你手里拿的这本书不是一本通常的书,而是一本新书……这回你能如愿以偿吗?不知道。让我们先看看它最初给你的印象吧。(卡尔维诺《如果在冬夜,一个旅人》译文选注)

小说开头部分,卡尔维诺抑或是文本内小说的作者,即隐含作者,不断拉伸自己与读者“你”的距离,忽远忽近的叙述、疑惑与畅聊,使得小说本身成为了视角切换的“游乐场”,作者和读者在文字和思想的游戏之间,自动辨别故事中说话人所缺失和省略的信息方向。申丹(2008:137)则以韦恩·布思(Wayne Booth)在释义“隐含作者”的论述中使用编码和解码对“隐含作者”身份的“摆动”进行了再次阐释,“‘隐含作者’这一概念既涉及作者的编码又涉及读者的解码”,其“在编码和解码之间来回摆动”。“而就编码而言,‘隐含作者’就是处于某种创作状态、以某种方式写作的作者(即作者的‘第二自我’);就解码而言,‘隐含作者’则是文本‘隐含’的供读者推导的写作者的形象。同理,隐含作者为之写作的读者被称为隐含读者”(同上:137)。以此看来,读者对文本的叙事化工作以读者在真实世界中对行动、路径、目标等的理解以及读者基于日常会话叙事获得的行动、讲述、体验、观察和思考等叙事结构框架为基础(Fludernik 1996:372)。

就隐含作者在文学文本叙事中的位置功能,本文赞同尚必武和胡全生(2007:12)对隐含作者之争的述评中所做的总结,那就是结合费伦对隐含作者的重新定义,以及申丹对隐含作者的叙述交际的态度,将隐含作者看作是真实作者的“流水线版本”(stream-lined version)。隐含作者和真实作者有着千丝万缕的联系,但其所具有的区别性也正是启迪我们对作者以及作品进行更深层次了解的动力所在。本文拟用文学叙事文本指代非自然构建、以真实作者的描写和刻画而形成的文学作品文本,以区别于下文的会话叙事话语语篇。图1 示意了文学叙事文本中几种术语的区别和联系:

图1 文学叙事文本中的作者-读者关系图

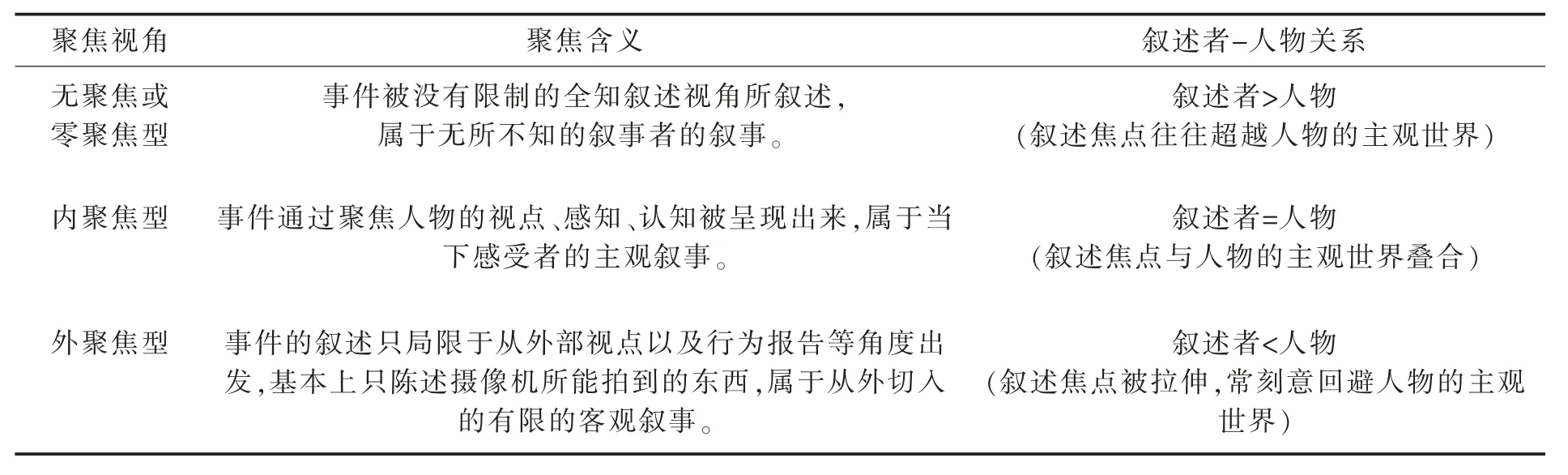

通常情况下,他人他物常出现在故事之中,但叙述者拥有自身话语的编码者身份,常出现在话语之中。日常会话叙事中的叙述者和人物(即真实言者)以及受述者和叙事听者常常合二为一,故事和话语在信息层面的重合以及叙述者(真实言者)和受述者(叙事听者)的叙述视角之间的切换造就了叙事及其理解的形成。在文学叙事文本中,叙事视角为叙述者和受述者提供了叙述输出和受述输入的桥梁,不同的叙述视角将引发作者和读者对于同一事件完全不同的看法,作者通过叙述视角传递了自身的社会文化生活体验,而读者也正是通过作者的视角进而接纳其所传递的文本或话语含义。Bal(1990:734)强调叙事分析中我们尤其要对诸如叙事语境、言者和聚焦者这些直接的一手材料予以重视。值得一提的是,“在参照了布鲁克斯、沃伦、托多洛夫、普荣等人关于叙述视角研究的基础上,热奈特详细阐述了叙述聚焦理论”(尚必武 2007:16)。热奈特引入“聚焦”概念,详细说明了叙述的视角问题,并根据叙述焦点对人物限制的不同程度,将聚焦视角区分为无聚焦(non-focalization)或零聚焦(zero-focalization)型、内聚焦(internal focalization)型和外聚焦(external focalization)型三种形式,参考热奈特(1990:129)和尚必武(2007:16),我们将其总结于表1:

表1 热奈特的聚焦视角说明

热奈特的聚焦观点认为,聚焦不等于表达,但它建立影响表达的视角。以此审视日常会话中的叙事话语,其叙述者往往采用的是内聚焦型视角。而当叙述者在不同的文化、社会或认知默认结点上渴望驱动受述者的叙事参与时,其期待与受述者在感知和认知上产生共情的叙述视角则多集中在叙述者身上,或在叙/受述者之间变动或转移,此种内聚焦型视角便成为自然叙事话语采用的主要视角类型之一。由热奈特对叙述者和人物的聚焦形式的划分,我们发现和文学叙事文本中作者-读者关系不同的是,会话叙事话语中叙/受述者关系呈现出如下联系,如图2 所示:

图2 会话叙事话语中的叙述者-受述者关系图

会话叙事话语是表述人物说话方式和言语思想的基本方式之一,它指代叙述者自然建构的话语,是在日常交谈中自然而然发生的叙述。其中真实言者和叙述者的身份以及叙事听者和受述者的身份是重合的,而隐含言者与隐含听者是真实言者和叙事听者在真实交际中建立的符合认知预期的理想言者和理想听者。隐含言者与隐含听者在叙事交际中各自构建的理想叙述和理想受述则分别从以下几个层面产生影响:措词层面(叙述行为的言语特征)、思想评价层面(表达叙述主体的评价判断)、时空层面(叙述者的空间视角与被叙事件的时间距离)以及心理层面(叙述者与被叙事件的心理距离或亲密关系)(Uspenskij 1973:73)。由此,对真实言者的意图信息传达和叙述听者的话语含义处理,以及关于内聚焦型视角的感性或理性姿态在故事内还是故事外的问题,与外聚焦型视角所传达的信息源自内部观察还是外部观察的问题,将成为下文探讨的要点。

三、叙述者与受述者的交际行为中暗含的缺省语义空间

(一)互动的缺省语义学理论框架

Prince(1982:185)在提出叙事能力(narrative competence)对叙事学及叙事语法的解释作用时曾指出,对叙事语法的描写应该既包含语义成分,又包含语用成分。而Chatman(1975:304)把叙事看作一种交际行为,因此叙事过程中必须有积极的参与者参与到整个交际行为之中,在叙事过程中为了更好地体现情节、背景、人物、观众(受述者)等则需要参与者主动填补叙事中的细节信息。在叙事的信息洪流中,叙述者和受述者依靠大量的潜在细节信息为叙事中的逻辑理解扫除障碍。而这些潜在的细节信息、存在于叙述者和受述者主体之中的一套思维连续统、完整的叙事信息空间由受述者依靠个人的生活经验,或者说是一种社会文化语境来填补。因此,受述者的推断能力,或者说这种潜在的推理能力在叙事结构的理解中发挥着重要作用。

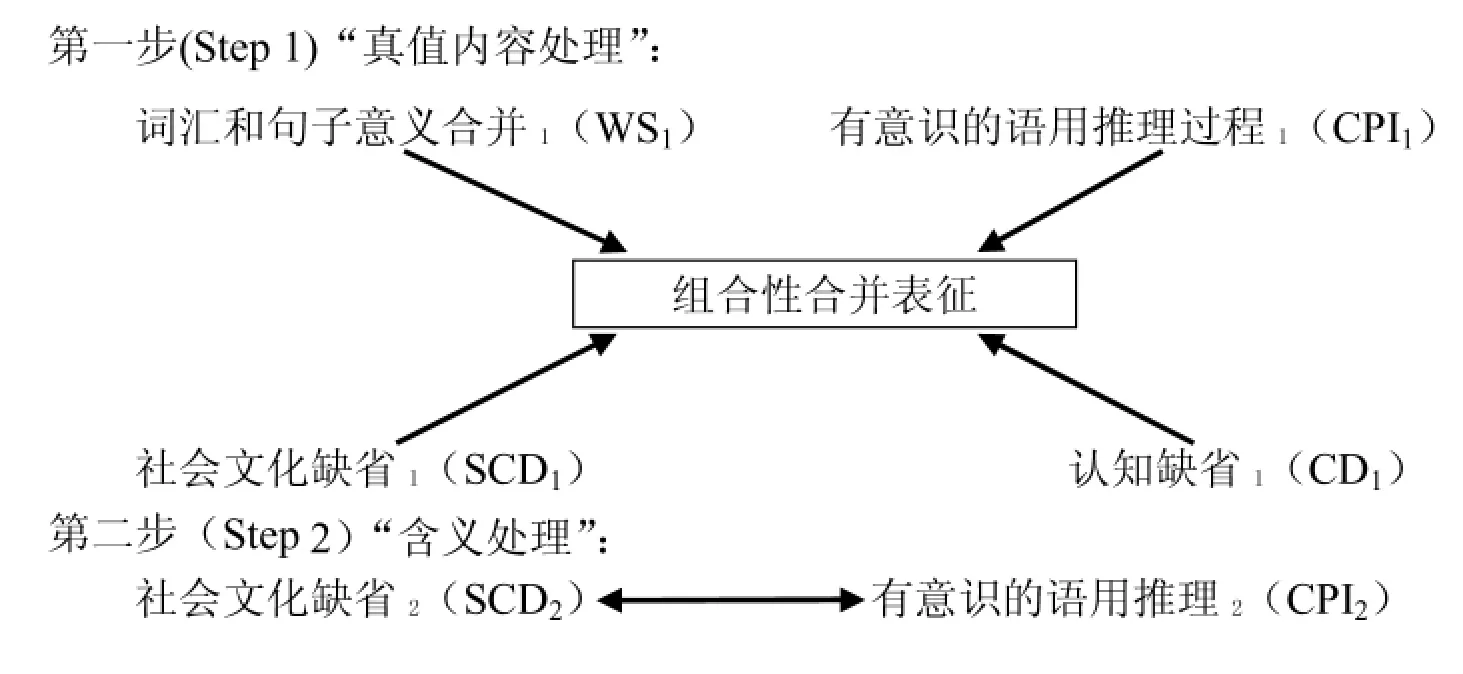

Jaszczolt(2005,2010)提出的缺省语义学理论从认知角度对话语进行分析,并指出只有在话语交际行为中人们才能更好地判定意义,即言者在话语中表达的并被理想的听者重新获得的意义,而非话语句子本身的意义。这从另一侧面启发我们,自然会话叙事中叙述者和受述者的意义构建是基于一种形式上的默认或语义上的缺失或省略,叙述者通过视角的转换和受述者在同一叙事层面达成的信息的消解;而受述者在同一叙事层面所表现出的同视角推理能力为叙事的最终达成做出了贡献。以此,针对语法和语用输入的表征形式,Jaszczolt 提出了意义表征层次的四个基本组成结构,即词库、语法、推理和缺省,进而提出了互动的缺省语义学的理论框架——“合并表征”(merger representation)的概念(2005:57),其表征的真值条件内容是对上述意义表征中四个结构的扩展:

1)词汇和句子结构(word and sentence structure,简称WS);

2)有意识的语用推理过程(consciously pragmatic inference,简称CPI);

3)认知缺省(产生于人类思维过程的特点)(cognitive default,简称CD);

4)社会文化缺省(产生于社会文化的组织方式)(social and cultural default,简称SCD)。

合并表征的第一步(Step 1)是真值内容处理,笔者修改了Jaszczolt 的真值内容处理示意图(详见Jaszczolt 2005:57;束定芳 2008:237;朱冬怡 2015:28),即图3,其中的每个箭头均指向组合性合并表征,并均对真值内容和话语意义产生影响。

图3 合并表征的意义处理步骤

第一步的真值内容处理(WS1+CPI1+SCD1+CD1)主要表征语用输入,首先是词汇和句子意义合并,然后是有意识的语用推理过程,之后的社会文化缺省和认知缺省是意义表征形式的依据(朱冬怡 2015:28)。这和Uspenskij(1973)提出的视点在措词层面、思想评价层面、时空层面和心理层面上呈现叙事信息的观点不谋而合。如图3 所示,如果第一步形成的组合性合并表征与语境发生矛盾,即叙述者想要表达的是话语和故事层面以外的含义,那么意义理解过程就进入第二步,即含义处理(SCD2+CPI2)。会话叙事是自然交际的一种表现形式,叙述者和受述者采用的通常是一种松散的推理形式(Brown&Yule 1983:33-34),当然不排除在特定叙事中,例如文学叙事文本中的推理小说或会话叙事中对神秘事件的讲述(紧凑推理的叙述例外)。松散的推理形式是在认知缺省的基础上对话语或叙事意义进行的第二次处理,即形成话语的含义或叙事的言外之意的处理,其依据依然包括社会文化层面的信息默认和意义缺省,但此时比前一次更为清晰、具体、明确。话语含义处理过程包含了叙述者和受述者双方在叙事话语中对话语的语用输入和叙事含义的各自理解,通过第三次有意识的语用推理达成认知共识。双方在语篇中得到各自所需的信息内容,进而以新的意义合并形式展现在受述者的信息维度里。因此,笔者提出了会话叙事语境下合并表征所出现的话语信息处理的第三步:

第三步(Step 3)“叙事话语处理”:

认知缺省2(CD2)↔有意识的语用推理3(CPI3)↔词汇和句子意义合并2(WS2)

此步骤中,叙述者和受述者给予信息和接纳信息时,双方再次共同调用语用推理,从叙述者故事框架以外的外视角向受述者的会话信息输入的内视角进行空间延伸,促成了双方在认知层面的二次信息默认,形成视角同化,达成意义共识,以此在叙述层面和受述层面形成新的叙事含义。叙述者“我”的身份和受述者“你”的身份共同整理并接纳叙事话语(具体见下节分析),最终促成会话叙事的语用协调和语义构建。其中,不得不承认语境是承托视角转换过程中缺省语义产生并被消解的关键。会话中的故事要素所缺失和省略的语义所指及语用意义需要受述者依据语境来填补,会话现场的语境环境和说话者的认知背景语境无不对叙述者和受述者的视角接纳和叙事理解产生影响。

(二)叙事视角中的缺省语义转换

在会话叙事中叙事视角主要指叙述者的视角,它处于会话框架和故事框架之中,但故事又是由叙述者组织自身经历或经验进行讲述的,叙述视角起着调整叙述信息的作用。第一人称“我(们)”作为叙述者的信号有时可能间接地起作用,但有些“我(们)”信号更直接地起作用,它们呈现叙述者和其时空情境,也可能同时描述受述者和叙述者。无论是文学叙事文本还是会话叙事话语都呈现出以第一人称为自述故事的叙述特点,如例(3)①文中例(3)、(5)、(6)、(7)的译文选注来源于Narratology: The Form and Functioning of Narrative(1982)一书的中文译本(杰拉德·普林斯.2013.叙事学:叙事的形式与功能[M].徐强,译.北京:中国人民大学出版社)。和(4)所示:

(3)“必须承认,仿照许多严肃的作家的笔法,我们的主人公的故事也是从他出世的前一年开始的。”(司汤达《巴马修道院》译文选注)

(4)A:累了这么多天啥时候是个头啊?

B:看到看不到头先不说-光看我这儿地上成堆成堆的资料,还有那些日子我风里来雨里去的些个苦日子。我就不说啥了::有一次下暴雨我几乎是冒着瓢泼冲进图书馆准备开战来着,结果你猜↑,你猜我有多傻↑!人点儿背的时候喝凉水是会塞牙的↓!你说下大暴雨被你碰上也就算了,你还不带学生证,害得我在门口跟人家报户口一样地解释了好一会儿才进去! 人家肯定是不忍看我这被淋得像水鸡一样的样子吧。哎! 苦啊! 不过你看,过不了多长时间,咱的努力就能看出来了。你也慢慢来吧。(选自笔者自建的日常会话语料库)

例(3)中的“我们”并不专门指代受述者,而是指向叙述自身,是叙述者和受述者在缺省语义空间中耦合的现象,“我们”作为叙述者的信号间接地起作用。例(4)句末提起的“咱(我们)”具有显性叙述者的特征。值得关注的是,这段叙事中叙述者的视角转换是一个非常有趣的现象。以时间序列开场的叙事中,叙述者以内在聚焦型视角提供了其主观世界的经历,主要体现在第一人称内在视角“我”的使用上;然而,我们几乎无法在其视角方位转换的过程中找到认知痕迹。叙述者从内在视角的动作表征“我冒雨-我在门口周旋-我进去图书馆”的故事到主动提供外在视角并赋予外在视角一系列动词指征“你猜-你说-你碰上-你不带……”,其视角顺序的混乱进入竟对叙事顺序以及叙事话语的理解没有产生丝毫障碍。这从一方面说明了会话叙事中叙述者和受述者对于视角方位变化的认知默认能力,表现为叙事输出和接受视角的缺失与省略(缺省)现象,受述者在接收叙事信息时也会自然地将含义处理为叙述者的故事信息。此时处于认知缺省的前一步,无论对于叙述者还是受述者来说,他们共同进行了有意识的语用推理,从而保障了故事信息的可理解性。

Prince(2003:73)在确定视角的定义时也曾指出:“视角的方位多变,有时无法确定,但总的来说不受感性或理性的限制。”当视角为叙述者角度的内在视角时,有关同一个或其他人物的知识、情感、观点等均被严格地表现出来;而当视角为受述者角度的外在视角时,有关情感和思想的信息则被限制在表达人物的话语、行动、外貌以及其出现的活动场所。那么从另一个侧面讲,叙事中任何代表着某叙述者的形象、态度以及他对所叙述内容之外的其他世界的认识,也都构成“我”信号,且并非他对所述之事的解释和对其重要性的评价的信号:

(5)人真是了不起。约翰贫病交加,但他不断努力,改善命运,终于富裕而且健康起来。(杰拉德·普林斯《叙事学:叙事的形式与功能》例句选注)

例(4)中的“人点儿背的时候喝凉水是会塞牙的”及例(5)中“人真是了不起”都并非叙述者的评价信号,叙事过程中叙述者向受述者传达了社会文化和认知层面(SCD1+CD1)的双向缺省信息,这一缺省信息在叙事的客观层面保障了信息的有效理解。在“我(们)”看来,“贫病交加但不断努力”最终“改善命运”并“终于富裕而且健康起来”的“约翰”是“了不起”的。这是人们在非特定的社会文化背景下对人的优秀品质的普遍定义,即境况不佳的人通过自身的不断努力而改善命运,最终成为普遍概念下的富足健康的人,从认知缺省的层面讲,这便是“我(们)”所认为的“了不起”的“人”。认知缺省产生于人类思维的普遍特征中,是大脑思维意图性的动态展示,同时也是语言表达过程中伴随话语、以意图性特征出现的思维产出(Jaszczolt 2005:48-52),正如Lyons(1995:44)所言,“语言在表达信任、要求及其他心理状况时都具有意图性的特征”。而叙述者在叙事过程中的意图性往往贯穿于叙事的整个平面(Polanyi 1981:101)。意图是第一视角(行为主体“我”的视角),是行为的初始状态(顾曰国 2017:320),即在会话叙事语境下叙述者叙事行为的交际意图体现;叙述者的交际意图传递至受述者,受述者成为外在的叙事行为旁观者,受述者视角因此以一种第三视角的外在观察展现出来。意图性的明显与否主要依赖于叙述者在认知层面上为受述者搭建的缺省语义空间的大小,也就是他们为视角转换中的信息提供了多大程度的缺省默认位置。

值得一提的是,合并表征以动态的形式将信息组合并表达,但它有三个原则:话语信息以递增的方式逐渐呈现给听者;不断改变的语境环境;不断改变的意图目的(Jaszczolt 2005:47)。会话叙事中叙述者和受述者的视角在意图语境中内外交替变换,叙述者此刻的内在视角叙述身份在受述者的受述中以外在视角的输入形式展现,即叙述与受述两个话语行为的交替产生,因而,话语信息也是交替递增的。正是由于叙事过程中叙述与受述话语行为的交替更迭,两个不同叙事主体所创造的语境与授予的话语意图也在彼时彼刻与此时此刻的话语交替过程中产生和消解。

如果说在任何叙事中都至少有一个叙述者,那么也至少有一个受述者,但这一受述者可以明确地以“你”称呼,也可以在语篇中被不留任何痕迹地去除。很多叙事中有明显的信号可以代表受述者,并标示着这些信号在叙事中的现身,无论称呼这些信号的那个“你”是否出现(Prince 1982:17)。在任何话语事件中,任何第一人称总是暗示一个第二人称,反之亦然。这正如所有指称受述者的“你”都暗示了某个叙述者的存在一样,所有指称某叙述者的“我”也都暗示了某个受述者的存在。只是就“我”和“你”信号起作用的程度而言,它们在叙事中呈现了或直接或间接,或显性或隐性的叙述和受述。比如:

(6)我们几乎无法不摘下一朵花来,呈现给读者。(霍桑《红字》译文选注)

例(6)中的“我们”以叙述者显性视角的形式呈现,“读者”指的是受述者,这是叙述者和受述者在无须进行有意识的语用推理的情况下便可得知的。那么,第一人称代词不仅可指称叙述者,也可指称受述者。

(7)当现实折过来严丝合缝地贴在我们长期的梦想上时,它盖住了梦想。(普鲁斯特《追忆似水年华》译文选注)

例(7)中的“我们”还包括了叙述者,即作者的说话对象,此时受述者呈现出显性视角特征。但同时,叙事过程中受述者的隐性特征往往还会采取问题或伪问题的形式(Prince 1982:18)。有时问题不是发自叙述者,但叙述者仅仅是重复了它们而已,伪问题归之于受述者,又如例(8):

(8)(语境:母亲B 和女儿A 聊起了自己年轻时的生活)

3A:你原来不是讲考上学校没给复读吗?

4B:哦,那时候也是::对,有这个条件。你如果录取了,如果被录取了,你不去读的话,就要挨禁考两年的啊。当时是这样讲的,所以我也,我还是去读了。而且只要读出来,那时候的工,分配,非常好哩。

5A:嗯。

6B:那时候国家太缺人了……只要你读了书都有工作,都有包工作……

……

13A:那,那个时候你生活咧?你平常吃点什么咧?小学的时候?哦对,什么都没吃过啊?

14B:小学的时候吃什么::::不是吃好简单了。吃红薯↑啊,吃米饭都好少……所以我现在都怕了,从来不敢再沾红薯了,你想想。

……

25A:就是学习和工作这一块啊,[还有什么值得提的?

26B:[还有什么值得提?你看,我还,我还要讲一下就是,为什么我要学习咯?比如说你要想你心中有个目标哦,我想,比如说我这一辈子,我想当个护士长,那当个护士长的话,它也有要求啵,它有学历的要求,要大专毕::::要大专以上学历,那你所以,其实我当时也没考虑,没有想过这一些,但是它现在,护士长竞聘的话,竞聘护士长这个岗位的话,有学历要求,就是大专以上学历。(选自笔者自建的日常会话语料库)

例(8)中13A 便是受述者采取隐性视角所使用的伪问题,进而期待叙述者的隐性视角和叙事身份,即将其看法和体验展现出来。叙述者和受述者的视角转换空间涵盖了整个缺省语义的建构,由真值内容处理和含义处理到贯穿最终达成叙事理解的叙事话语处理。受述者的看法和体验调动了新一轮的有意识的语用推理,其对缺省语义的第三步,即“叙事话语处理”,起着至关重要的作用。

其中4B、6B 的叙事中关乎叙述外在视角的“你”启动的是隐性内在视角的受述默认,叙述者在叙事的出场中常常站在隐含发话者的位置上表示假设。6B 中的“只要你读了书”和叙事客观中所要表现的事实“只要我读了书”,不仅仅是叙述者在视角转换的认知缺省(CD2)上采取的策略,叙述者还以此和受述者产生叙事信息视角合并,用热奈特的聚焦观点来看,属于内聚焦型过程中叙述者视角焦点在自己和受述者之间变动和转移的受述默认。叙述者的客观事实说明则常以内在视角的显性叙述者“我”的形式呈现,这也是叙述者为了体现叙事客观化而采取的视角转换策略。以此尽量使受述者成为显性的外在视角接受者,接受叙述者的驱动,从而递进到各自默认的缺省语篇处理层面,达成叙事理解。和上述叙述者主观驱动的视角转换不同,14B、26B 中出现了话语标记语“你想想”“你看”,话语标记语显示的是说话者对交际对象“心理状态的预期”,以彰显自己与对方互动协商、建立共识的意愿(Smith&Jucker 2002:153)。会话叙事中叙述者通过讲述故事来阐释对自身亲历事情的回忆和态度,受述者从隐性内在视角的位置上更易参与并获知这种间接经历。

值得注意的是,叙述过程中的一些直接指示词(deictic terms)(“现在”“这儿”“那些”等)关系到叙事被言说时所在的背景,特别是说话时的空间-时间背景。此时,如果它出现于叙事中,而又不是某个人物所言的一部分,则一定和叙述者有关联。例(4)的叙事中提到的“这儿”“那些”显示了叙述者所提供的空间-时间背景,而受述者此时仅通过词汇和句子意义合并的层面就可获得这一叙事背景。

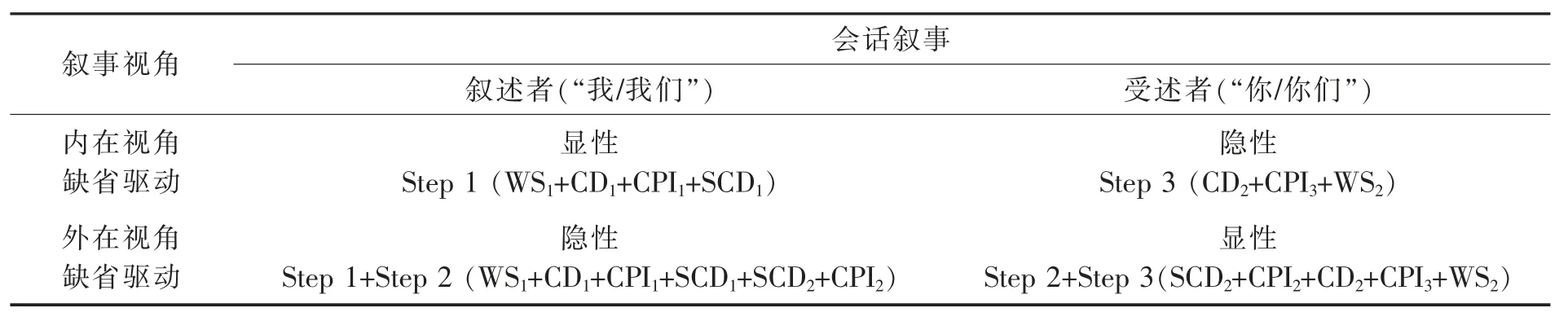

以上分析表明:叙事交际话语的进程充分反映了叙述者和受述者从不同视角层面对叙事的话语语用含义和叙事话语默认的缺省驱动。如表2 所示:

表2 叙事视角的缺省语义转换

此外,情态词(modal terms)指示的是叙述者的态度,如果它不是人物所言的一部分,那它描述的就是叙述者的境况(Prince 1982:10)。例(4)中叙述者在回忆自己一次冒雨跑图书馆的经历时,谈到因忘带学生证而被工作人员堵在门口,“肯定”一词起到了暗含“我”信号的作用,在受述者看来,叙述者“我”之所以最终“进去了”图书馆,受述者和叙述者都觉得“肯定”是因为工作人员“不忍看我(叙述者)这被淋得像水鸡一样的样子吧”。叙述者呈现了WS1层面的内容,而受述者调用了有意识的语用推理,这样的自然缺省的语用推理贯穿受述者对整个叙事的理解。

四、结语

本文从文学文本叙事推及日常会话叙事,通过Jaszczolt 互动的缺省语义学所提出的合并表征框架,探析叙事交际话语中叙述者和受述者的视角转换对叙事的默认含义和叙事话语的缺省驱动进程产生的影响。由本研究可知,认知默认和语境信息的缺省是会话叙事促进叙述者和受述者加工叙事信息用以互动的重要环节,叙述者和受述者不同视角的缺省语义驱动牵制的却是完全不同的叙事意义表现过程。叙述者和受述者在接受当下发话者的视角转换时存在一个信息的默认环节,此时受述者基于会话现场的语境环境和说话者的认知背景语境与叙述者产生交际共情。而缺省语义框架下的第二步“含义处理”是叙述者和受述者在视角转换和叙事信息处理中甄别内外视角和显性、隐性特征的关键步骤。本文同时发现,叙述者显性内在视角“你”的使用则是转换受述者隐性内在视角的驱动器,叙述者以此和受述者产生叙事信息的视角合并,这也是会话叙事中最为常见的视角转换类型。

本文仅以少量的文学作品译文及有限的日常会话作为语料进行了叙事视角探讨,日常会话语料显示叙述者常用的“你”类视角已逐渐向话语标记转换,诸如“你看”“你说”等。从语用功能和语义缺省层面对比“你”类视角与逐渐话语标记化的视角转换词的异同是我们进一步研究的议题。